摘 要:《林泉》题名之灵感来自宋代画家郭熙的山水画理论专著《林泉高致》——“山水训君子之所以爱夫山水者,其旨安在?丘园,养素所常处也;泉石,啸傲所常乐也;渔樵,隐逸所常适也□□然则林泉之志,烟霞之侣,梦寐在焉,耳目断绝,今得妙手郁然出之,不下堂筵,坐穷泉壑,猿声鸟啼依约在耳,山光水色滉漾夺目,此岂不快人意,实获我心哉,此世之所以贵夫画山之本意也□□”。

筝独奏曲《林泉》是由作曲家叶小纲先生应香港刘诗昆钢琴艺术中心委约创作于2001年。《林泉》题名之灵感来自宋代画家郭熙的山水画理论专著《林泉高致》——“山水训君子之所以爱夫山水者,其旨安在?丘园,养素所常处也;泉石,啸傲所常乐也;渔樵,隐逸所常适也□□然则林泉之志,烟霞之侣,梦寐在焉,耳目断绝,今得妙手郁然出之,不下堂筵,坐穷泉壑,猿声鸟啼依约在耳,山光水色滉漾夺目,此岂不快人意,实获我心哉,此世之所以贵夫画山之本意也□□”。文中意在山水、道法自然之情怀影射出此曲之格调,而作曲家本人的西方现代作曲技术背景决定了筝曲《林泉》是对中国传统音乐元素的再创造,关于中西的问题,作曲家曾说道:“至于处理中西关系,我想写中的就写中的,想写西的就写西的,或干脆混着写,不想解决什么中西问题。"①

全曲由引子加11个段落组成,为自由曲式,暗合中国传统音乐中最具代表性的“散、慢、中、快、散”的结构形式。开始时的引子在全曲即将结束的10段有一次再现,这个安排使乐曲有了一种结构上的稳定性,也使它们之间的段落构成了较大的展开空间,这个空间可大致分为三个不同的部分:

第一部分从——【3】,速度lento,力度没有超过mf。【1】【2】与【3】在旋律上可以说几乎是相似的,基本属于一个相同音列产生出来的三条略有变化的旋律,仿佛是山间几道不同的泉水,哼唱着各自的曲调。其中【1】的旋律与伴奏用了 的节奏,这种梅西安附加时值的技术用在表现泉水滴落时的那种不规则的微妙变化是非常的自然恰当;【2】伴奏音型的节奏变为更加丰富的十六分音符,而旋律声部却是在不规则的时间扑朔迷离的一点、一滴的出现并逐渐连贯起来,音乐也随之变得更为活泼灵动趣味盎然;在与【2】相同的织体上加入美妙的旋律,使【3】更为连贯且富有诗意,像是阳光下蜿蜒流淌的溪流在轻声歌唱,更为绵长的12/8拍几乎贯穿了整个段落。

的节奏,这种梅西安附加时值的技术用在表现泉水滴落时的那种不规则的微妙变化是非常的自然恰当;【2】伴奏音型的节奏变为更加丰富的十六分音符,而旋律声部却是在不规则的时间扑朔迷离的一点、一滴的出现并逐渐连贯起来,音乐也随之变得更为活泼灵动趣味盎然;在与【2】相同的织体上加入美妙的旋律,使【3】更为连贯且富有诗意,像是阳光下蜿蜒流淌的溪流在轻声歌唱,更为绵长的12/8拍几乎贯穿了整个段落。

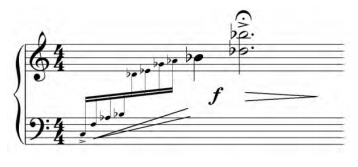

【4】、【5】可看作是第二大部分,这一部分的速度、力度和戏剧性明显比第一部分加强了,并且达到了全曲的第一个高潮。【4】段的节拍仍是四拍,而律动则由12/8的三拍律动改为4/4相对质朴的两拍律动,在此基础上出现了一条五声性的非常快乐而单纯的旋律,力度f,它刻画出了林中泉水无所拘束的快乐情景,紧跟这条旋律的第六小节第一次出现了在以后的音乐发展中非常重要的音型 ,与低音声部的旋律构成不协和音程,这里的音区、和声、织体所显示出的诸多陌生的不安因素,似一股暗流聚集,但在此只是乍一显露,更多的则要留到后面去展开。五小节后,在这个律动的铺垫下,单纯而快乐的旋律又一次出现,与这股暗流交织,融合,随后告一段落;紧接着,音乐进入了第一个华彩段,是对引子中这一音乐元素的发挥与扩充。整个华彩段落带有明显法国印象主义音乐风格色彩,全部由三十二分音符构成,节拍为散板,音型由低音区不断向高音区冲击,力度也由mf不断增强,当音区达到最高点时,力度也到达最高值,随后在音乐高潮中飞流直下三千尺,返回到了音区的最低点,也是本华彩段第一个音符所开始的地方——降B。在由上及下的过程中,再次出现了段落1开始时的

,与低音声部的旋律构成不协和音程,这里的音区、和声、织体所显示出的诸多陌生的不安因素,似一股暗流聚集,但在此只是乍一显露,更多的则要留到后面去展开。五小节后,在这个律动的铺垫下,单纯而快乐的旋律又一次出现,与这股暗流交织,融合,随后告一段落;紧接着,音乐进入了第一个华彩段,是对引子中这一音乐元素的发挥与扩充。整个华彩段落带有明显法国印象主义音乐风格色彩,全部由三十二分音符构成,节拍为散板,音型由低音区不断向高音区冲击,力度也由mf不断增强,当音区达到最高点时,力度也到达最高值,随后在音乐高潮中飞流直下三千尺,返回到了音区的最低点,也是本华彩段第一个音符所开始的地方——降B。在由上及下的过程中,再次出现了段落1开始时的 节奏,这种类似再现的方式将第一部分和第二部分连结在一起。

节奏,这种类似再现的方式将第一部分和第二部分连结在一起。

从段落【6】到【10】,音乐进入了一个大的展开性段落,从这里音乐开始不再有呈示性的素材,而是对前面的素材进行全面展开,尤其是在段落【6】中乍一露面的暗流音型在段落【6】中得以极大地展开。这一部分还可划分为两个阶段,【6】为第一阶段,【7】、【8】、【9】、【10】为第二阶段。第一阶段由一个较低的音域和较弱的力度开始,不断加强力度和提高音域,到达一个高点之后再转向下行回到较低的音域,继而再一次重复此过程。不同的是,第一次下行力度也随之减弱,而第二次向下并再向上时,力度保持了ff。

第二阶段兼有再现和展开的双重功能,例如段落【7】的第二小节就有【5】三十二分音符变化再现的意味;【8】则强化了【5】 中 的节奏,这个节奏最初来自【1】;而【9】则再现并进一步展开了【5】中的音型,而这个音型最初来自引子。段落【9】集中发展引子的主题也为段落【10】引子的再现作了准备,音乐发展到了这里我们似乎已感受到山林流水恣意奔流的场景,这一阶段可以看作全曲总的一个华彩乐段,如果将其划归成一个独立的部分也是可以的。段落【11】是全曲的结尾,刮奏这一筝最常用的演奏手法得到了最极致的运用,在不断的重复的刮奏中,乐曲的主音降e由低音不断向高音攀爬,另人联想到不断冲击岩石的海浪,周而复始中音乐达到了令人兴奋地高峰,在一种百泉终汇入大海的音响中结束了全曲。

的节奏,这个节奏最初来自【1】;而【9】则再现并进一步展开了【5】中的音型,而这个音型最初来自引子。段落【9】集中发展引子的主题也为段落【10】引子的再现作了准备,音乐发展到了这里我们似乎已感受到山林流水恣意奔流的场景,这一阶段可以看作全曲总的一个华彩乐段,如果将其划归成一个独立的部分也是可以的。段落【11】是全曲的结尾,刮奏这一筝最常用的演奏手法得到了最极致的运用,在不断的重复的刮奏中,乐曲的主音降e由低音不断向高音攀爬,另人联想到不断冲击岩石的海浪,周而复始中音乐达到了令人兴奋地高峰,在一种百泉终汇入大海的音响中结束了全曲。

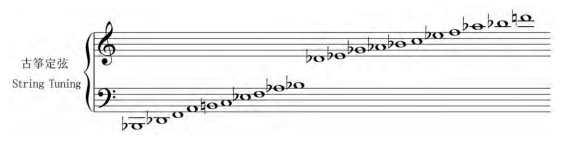

全曲的调式和声风格结合了五声调式与西洋调式,其中还运用了一些特殊音程效果,筝是这样定弦的:

从小字组的C到小字二组的降B都是五声音阶,其中可以包括由两个宫音系统构成的音列:一为降A为宫的降A、降B、降C、降E、降F;另一个是以降G为宫的降G、降A、降B、降D、降E,其中降A、降B、降E是两个宫音系统音列的共同音。从低到高,在小字组基本上是以降A为宫音的五声音列,小字一组基本上是以降G为宫音的五声音列,在小字二组又是以降A为宫音的五声音列,在它们之间有两个不同音列间的共同音,这些共同音,具有双重属性,既属于这一音列又属于那一音列,在这些五声音阶的两侧是一些特殊音,如最顶端的D音,是全曲极为重要的一个特殊音,它游离于调式边缘,发挥了重要的和声色彩功能;而下方大字组的A,同样发挥了特殊音的功能,尤其是它与上方音列构成了减三和弦色彩是全曲和声调色板中重要的一缕颜色。

从引子到段落3的调式是西洋的多利亚小调,主音是降e,采用这样的调式显然是受到了法国印象主义风格的影响。引子在接近结尾处出现了特殊音D,破坏了多利亚调式中降D 的稳定性,它显然易于被调式主音降e接纳,因此游走在调式的模糊地带,带来了一种特殊的色彩,这个D在和声上极为重要,它可以和调式内的其他诸音构成增四度、大七度等刺激性音程;它在结构上也具有重要的意义:首先,它出现的次数极多,且每次出现都在重要的结构点上,尤其在段落【9】的最后9小节,这个音得到了强化,为音乐带来了紧张度,在【10】 短暂的引子再现后,这个导音终于在尾声解决到了降e,造成了一种完满感。

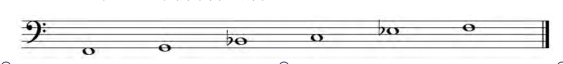

段落【4】的旋律具有五声音阶的色彩,除了个别极短的特殊音之外,这里是一个以降D为宫音的五声音阶构成的旋律。另一个重要的特殊音A在【4】第五小节出现,与上方音构成了增四度关系,形成了一种不在现有调式调性中的陌生音响。这个特殊音在段落【6】第三小节再一次出现,在音响运动过程中又一次形成了增四度关系,之后就消失了。段落【6】筝的定弦再次改变,大字组的A转为G,相邻的B转为降B,在低音区出现了一个以降E为宫音的音列:

段落【7】,低音区G转为降G,增四度音程再一次出现了——G与C,在段落【8】、【9】中D与降A形成的增四度反复出现,不断强化了音乐的紧张度。

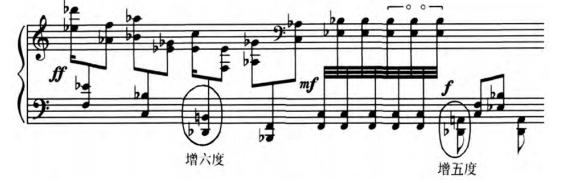

在整首乐曲中,大七度的音响效果同样不容忽视,从乐曲开始,大七度就出现了:

在段落【5】中大七度更是频繁出现,还运用了增五、增六、增八等特殊音程:

这种运用多重方式相结合的结构和音响,我们无法用东方还是西方去简单划分《林泉》这首乐曲,如同德国当代作曲家赫尔穆特·拉亨曼所说:“如果作曲是作为一种创造行为,意味着超越对既有表达方式的套用,去唤醒人的潜能的话,那么作品就决不意味这聚合,而意味着拆解……”就在这似西还东,似繁还简的创作手法中,对于筝演奏者,该如何较为准确的去诠释这首乐曲呢?当下的学院派筝教学体制中,其实处在一个对中国传统音乐文化并没有深入学习,对西方从古典到现代的音乐进程也没有系统学习的尴尬境地,演奏者少有接受西方音乐中节奏和读谱的严格训练,对中国音乐的结构、调式、风格等掌握的也不深入,加之对中国审美文化中的"留白"、"散逸"等处于心向往之又似懂非懂的状态中,《林泉》在音乐理解和演奏上可能会出现以下几个方面的问题:

一、结构与节奏——自由还是严谨?

《 林泉》加上引子共有12个段落,这种多段体的结构方式在中国传统音乐中极为常见,有的还包括多个文学小标题,如琵琶曲《十面埋伏》,所流传下来的乐曲就有二十四段,而琴曲《广陵散》更多达四十五个段落。但演奏这种多段落的音乐对当代的筝演奏者来说反而是较为陌生的,就流派筝曲而言——山东、河南、潮州、客家这种多段体结构极为罕见,而浙派从琵琶所改编的乐曲中反倒有一些是多段体的结构方式,如《月儿高》等;在近六十年来的创作筝曲中,这种丰富的中国音乐结构方式多被三段式的结构方式所替代。因此,如何做到"散中有序,疏密有致"实际是需要演奏者从唯美的想象落实到严谨的节奏和结构布局中去的。《林泉》这首乐曲从结构上再现了中国传统音乐的特点,而节奏上多采用西方现代创作手法。全曲除了引子作曲家所标示的“Tempo de ad lib"可以理解为随兴之所至的演奏外,几乎每一段作曲家都进行了严格的速度标示,在段落【1】中作曲家对第一、三、四、五句的尾声都作了渐慢的标示,全曲只有段落【8】有一处慢起渐快的标示。正如上文所提到作曲家采用的 附加时值的节奏性,试想,如果演奏者对整个段落【1】都采用了极为自由的处理方式,那么这种附加时值的节奏性和作曲家专门标示的渐慢和延长符号还有什么意义呢?筝乐演奏者极擅长演奏的慢起渐快在全曲中作曲家只标示了一处,就我本人的音乐理解而言,慢起渐快更像是描述一种从无到有的状态,不慢起仅从弱开始的音乐形态似乎展现出一种从远到近的动态;关于《林泉》中某些演奏者较为随意的慢起渐快处理方式,作曲家本人也曾在某次公开课上提到过自己的艺术观点②,作为演奏者不可不察。此外,在段落【9】作曲家运用了缩减节拍、变化节奏重音的方式,这在西方现代音乐和我们的潮州音乐的拷拍和催板都是极为常见的,只有严谨的速度和节奏才能最佳的展示这种节奏变化的魅力。在段落【11】作曲家运用了右手摇指长音,左手刮奏这种较为常见的筝演奏手法,这也是筝演奏者最容易理解成随兴之所至的一种演奏方式,但是如果仔细的读谱会发现作曲家并没有在此处标示“渐快”或“自由”,如果我们摒弃头脑中固有的演奏方式,而是按照乐谱的节拍一拍一拍的去演奏它,出现的音乐效果使我们不难联想到海浪由小到大一下又一下冲击岩石的情形。当然,在流派筝曲中对于左手行韵不能详尽的记谱方式和某些创作筝曲中不够严谨的记谱手法,容易让筝演奏者陷入误以为所有的乐曲都可以随便自由发挥的认识中,显然是极不准确的。过度的自由往往来源于对中国传统文化和西方现代音乐片面的认知,或者仅仅为了显示自己的冲动,那么这种自由只可能表现出一种音乐素养的缺失。

附加时值的节奏性,试想,如果演奏者对整个段落【1】都采用了极为自由的处理方式,那么这种附加时值的节奏性和作曲家专门标示的渐慢和延长符号还有什么意义呢?筝乐演奏者极擅长演奏的慢起渐快在全曲中作曲家只标示了一处,就我本人的音乐理解而言,慢起渐快更像是描述一种从无到有的状态,不慢起仅从弱开始的音乐形态似乎展现出一种从远到近的动态;关于《林泉》中某些演奏者较为随意的慢起渐快处理方式,作曲家本人也曾在某次公开课上提到过自己的艺术观点②,作为演奏者不可不察。此外,在段落【9】作曲家运用了缩减节拍、变化节奏重音的方式,这在西方现代音乐和我们的潮州音乐的拷拍和催板都是极为常见的,只有严谨的速度和节奏才能最佳的展示这种节奏变化的魅力。在段落【11】作曲家运用了右手摇指长音,左手刮奏这种较为常见的筝演奏手法,这也是筝演奏者最容易理解成随兴之所至的一种演奏方式,但是如果仔细的读谱会发现作曲家并没有在此处标示“渐快”或“自由”,如果我们摒弃头脑中固有的演奏方式,而是按照乐谱的节拍一拍一拍的去演奏它,出现的音乐效果使我们不难联想到海浪由小到大一下又一下冲击岩石的情形。当然,在流派筝曲中对于左手行韵不能详尽的记谱方式和某些创作筝曲中不够严谨的记谱手法,容易让筝演奏者陷入误以为所有的乐曲都可以随便自由发挥的认识中,显然是极不准确的。过度的自由往往来源于对中国传统文化和西方现代音乐片面的认知,或者仅仅为了显示自己的冲动,那么这种自由只可能表现出一种音乐素养的缺失。

二、关于旋律——线性艺术还是纵向思维?

在中国的古典艺术中,书法、绘画、音乐这些不同的艺术之间有着明显的共性,就是对线性艺术的美学追求。流派筝曲自不用说都是右手演奏左手作韵,在"颤、滑、揉、按"的音腔③中,体现不同的风格特色;在近现代的筝曲创作中左手作为较为有规律的衬托或形成另一声部层次也较为多见。但像《林泉》中变化多端的和声织体与旋律相互交融、连续的大跨度和弦分解琶音中隐伏线条声部等方式在筝曲中是不多见的。这就不难理解为什么大多数演奏者把段落【1】两个声部的旋律与和声处理成臃长自由的线性旋律,或是在引子第二句的纯五度和弦上做自由的滑音处理:

又或是段落【4】中的五声性旋律的主体被较复杂的左手织体声部干扰无法听辩……这大都是由于演奏者缺乏多声音乐思维习惯所造成的。

三、风格与审美————激情四溢还是文人情怀?

作曲家本人曾说到“江南的人文精神影响对我有一些,自己从小就很陶醉在江南乡村的烟雨中,一汪残水,一夕枯月都曾引起过自己南方式灵感,为此还甚至还写过一些旧体诗□□”④,“尽管做的是现代派,但我主打的却是自己作品中古典音乐的文化气质"⑤。筝作为五声音阶定弦的乐器,长期以来线性思维演奏习惯以及学院中所学习到的古典和声,使演奏者对变化音和西方近现代和声较为陌生,加之不知从何时开始,筝曲的创作较多的偏重于欢快热烈,对拍打、敲击情有独钟,且有愈演愈烈的倾向,体现文人气质的乐曲并不多见。演奏者如果因为较多的变化音,较复杂的节奏形态,就把“印象山水”诠释为“晚期浪漫”或是“火爆前卫”,忽略快速中的灵动,把和声的变幻看成句法的划分,把多层次的音响演奏成单纯炫技的话,是对乐曲风格解读的谬误,与作曲家本人对自己作品风格所形容的:"追求自己一种即不前卫,又不保守;听上去不刺耳,但实际很复杂;最新技术和传统基本功相结合的手段。"相去甚远⑥。当然,造成谬误或刺耳的因素除主观审美、受他人影响外,也不排除演奏中的技术性问题,如对音色的选择与控制,发力的快慢以及方式等,这在本文中就不涉及了。

李西安先生曾说:“作曲系的学生们发现,现在学作曲越来越难了。一百年前,至少几十年前,只要学好西方古典作曲技法就可以畅通无阻,而现在却必须全面掌握西方古典、西方现代、中国传统和中国现代等各个领域。”⑦同样,筝进入学院教学已经几十年了,对于传统我们早已失去了"移步不换形"的传承方式,对于西方音乐我们的学习也只限于蜻蜓点水式的,以至于一看到“现代作品”就想用炫技和夸张的激情去演绎它;这二者的缺失使我们在诠释《林泉》这类在中西文化中"涅磐而后生"的乐曲中彰显无遗。我们重视与西方音乐中“不及的不同”⑧,而“不同的不同”⑨却远未引起应有的重视。听到种种的筝乐新作,以及对于它们种种的演绎方式,加之笔者对筝"传统"、"传承"等方面的思考,于是写下了上述对《林泉》这首乐曲一些个人的理解,以供同仁参考。

注 释:

①李西安、叶小纲:《调整创作风格与艺术追求》,中央音乐学院学报,2003年,第2期,第43页。

②"我本人不太喜欢慢起渐快这种音乐方式。"叶小纲中国音乐学院讲座,2011年10月11号。

③沈洽:《音腔论》,中央音乐学院学报,1982年,第4期和1983年第一期。

④李西安、叶小纲:《调整创作风格与艺术追求》,中央音乐学院学报,2003年,第2期,第43页。

⑤叶小纲:《旋律如流水,人生如波浪》,人民网,2006年4月7日。⑥ 李西安、叶小纲:《调整创作风格与艺术追求》,中央音乐学院学报,2003年,第2期,第43页。

⑦ 李西安为:《中国传统音乐的音高元素在现代音乐创作中的继承与创新》(赵冬梅 著)所写的序。

⑧⑨《赵元任全集》第11卷“要比较中西音乐中的异同,得要辩清楚哪一部分是不同的不同,哪一部分是不及的不同。”,商务印书馆,2005年版,第12页。