摘 要:1980年至今,作曲家徐晓林为筝创作了大量的作品,作者追溯其充满个人文化、审美、创意、情感、身份特质的创作动力及轨迹,诠释其作品中可触之有限。

1980年的一个夜晚,徐晓林坐在四川的家中,准备构思一首作品。忽而,月光照进窗台,刹那间她想起曾经住过的西昌也有这样的月光,想起远方的亲人,想起那些关于月光的、美好的音乐和诗……这个晚上,她写下了筝独奏曲《建昌月》。1981年邱大成在其硕士毕业音乐会上进行了首演,并与其他四首作品构成了组曲《蜀乡风情》。而后,在长达20多年的岁月里,徐晓林把几乎所有的精力都投入到为筝的创作中,先后创作了几十首作品,成为了为单件民族乐器创作了最多曲目的专业作曲家。她未曾去想、也没有想到—《建昌月》竟成为了在我们可追溯的筝乐历史上第一首由专业作曲家创作的筝独奏作品。

一、情

她想到的,是当时的月光、当年的情意。

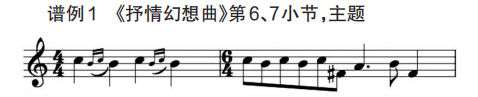

作曲家可分为两种——种用推理作曲,一种用情感作曲。徐晓林说:“我无疑倾向于后者。”《建昌月》源于追思之情,而徐晓林1991年创作的《抒情幻想曲》则直接以“抒情”为题。在作品的酝酿过程中,作曲家内心充斥着种种复杂的情感——落寂、无奈、矛盾却又不乏希望与激情。乐曲的情感主题从一开始就涌现在作曲家的脑海里,在而后的创作过程中,作曲家曾试图对这一主题进行修改,但最终还是选择了最初的情感直觉。

由于这首作品先有了主题再确定定弦的情感因素,它的主题可游移于不同的调式,这种不明确的调式从某种程度上也暗合了情感的变幻。乐曲的情感主题还决定了整曲的结构,在反复感知内心情感,倾听内心声音的过程中,作曲家确定了在多段体的结构形式上,用性格变奏的手法使这一情感主题在不断变幻中积聚,达到高潮。

“乐者,人心之动,其本在人心感于物也。”①徐晓林的筝乐创作发乎以情——人情、风情、乡情……草木之生长、云水之波澜的自然之情也情真意切、情景交融地体现在她的筝乐创作中。《黔中赋》的“琵琶咏”中有苗族少年男女竹林中窃窃私语的风情;《晨歌》中有对那清晨中升起袅袅炊烟的故乡情;《情景三章》更以“情、景”点题,情与景交融互渗,用“幽兰韵”“竹枝情”“山涧鸣”三个对不同景物刻画的篇章——暴风雨后的深谷幽兰、九嶷山上斑竹一枝千滴泪直至鸢飞鱼跃、石涧山鸣……以艺术家对自然之真情,动态描绘景致万象之变化。

对音乐之情使徐晓林的筝乐创作至情至真,她从未从中谋利,决容不下敷衍苟且。每每准备创作一首新作品,她走路、做饭、洗衣皆在构思,至闭门创作之时,歌之不足,手之舞之,足之蹈之。伉俪之情使徐晓林选择了支持丈夫所从事的事业,把筝作为自己的创作对象;在为筝的创作过程中,徐晓林对筝产生了深厚的感情,把它作为自己毕生的音乐载体,投入其全部的创作精力。

————————

脚注:①(西汉)司马迁:《史记》卷二十四、乐书第二,中华书局,2005年,第1040页。

————————

丰富的中国古代文体也给徐晓林的创作带来了灵感,《黔中赋》就借鉴了“赋”这一文体“铺采搞文,体物写志”的写作手法,用“琵琶咏”“木叶舞”“黔水唱”三个段落的音乐来描绘贵州的歌、舞、山水。

二、诗

家庭的耳濡目染使徐晓林在创作中极善于捕捉筝的语言。而家中喜爱中国传统诗、词、文学的文化氛围是徐晓林创作灵感的源泉。从她的作品中,弹者和听者总能感受到诗意和诗一般的笔触。

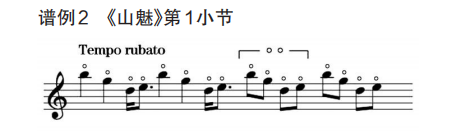

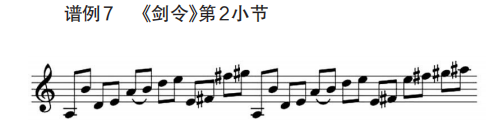

创作《倚秋》的时候,徐晓林翻看了很多旧时的诗词画本来激发自己的灵感,借用了诗歌中长短句的方式去架构音乐的句法,用音乐去刻画辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》诗中“少年不识愁滋味……却道天凉好个秋"的诗意。《情景三章》中的第二章“竹枝情”,从标题和内容作者皆受到“竹枝词”这种由古代巴蜀的民歌演变过来的诗歌题材的影响。屈原《九歌·山鬼》篇中所描述“若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝……乘赤豹兮从文狸,辛夷车兮结桂旗……杳冥冥兮羌昼晦,东风飘兮神灵雨……”的瑰丽、离奇、哀怨、愁思深深触动了徐晓林,创作了筝曲《山魅》。曲中的引子部分是作曲家对诗中“若有人兮山之阿”的音乐想象:

快板段落是作曲家对诗中“乘赤豹兮从文狸”的音乐想象:

三、画

立意、题材从传统文化中寻根,创意、手法从现代技法中寻路。作曲家在21根筝弦中调配浅深浓淡之色,营造出的声色形象之画意,正如建筑、绘画和它类一切艺术,其阴阳、明暗、高下、起伏无关于中、西、古、今,只关乎自然、艺术之美的规律。

徐晓林构思一首作品如画家作画——她喜爱绘画、建筑、摄影,并从中去吸取美的灵感——先思考欲表达之内容,再思考具体运用之手法,最后用艺术规律与艺术家直觉去检验、修正。画中色彩、布局、动势、笔法变化于徐晓林是对筝已有、即有、未有之美的挖掘。

1986年徐晓林创作的《山魅》是筝独奏历史上第一首采用人工音阶定弦的作品。创作之初,筝传统定弦的“和为五音之本”与屈原《山鬼》篇中那光怪陆离之景象相去甚远,如何为作品寻找一个相符的色调,徐晓林思考了很长时间。最终她决定大胆打破五声音阶的传统定弦法,引入了小二、小三、增四不协和音程重新设计定弦,只在中音区部分保留了一组五声音阶作为对传统的延续,而这组五声音阶又与其他音程在和声色彩实现了不谐和与和谐的对比。

在《山魅》的结构布局上——20余年的曲式教学经历使徐晓林深谙中国音乐中“同中求变,变中求同”的弹性结构原则,从她的作品中处处可看到对中国音乐传统结构的创造性运用——以中国传统的多段体,采取“动”与“静”的交替循环:“动”中“四对三”的快速复节奏,不规则重音、无小节节拍、拍板的噪音音响所体现的极端、狂放、激情,与“静”中五声性主题带来的幽暗、哀伤、失望,在形成巨大反差的交替循环中展衍、派生……《山魅》与《山鬼》相隔千年而“离形得似”。

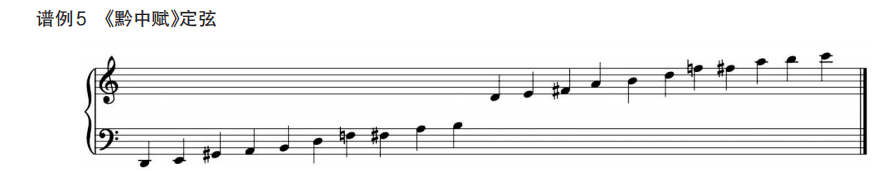

音乐与绘画一样,有人循套路,有人求变化,徐晓林无疑属于后者。在音乐的意图、色彩、结构上,她总在寻找突破自我与恰当的表现手段。继《山魅》后,1987年她创作了筝独奏曲《黔中赋》。结构上采用了中国传统音乐中联曲性套曲结构与潮州音乐中曲速三变相结合的形式,用音乐描绘了三幅贵州风情画。作曲家从苗族“飞歌”中汲取音调创作灵感——"飞歌”的调式以do为主音,Ⅲ级音在出现时常根据不同的旋律走向表现为mi或带下行大滑音的↓mi,由此产生了类似西方大小调式交替的色彩变化②,作曲家巧妙地把这种色彩变化运用在筝的定弦排列中,以筝的D宫传统五声音阶为基础,在不同的八度设计了原位Ⅲ级音和降Ⅲ级音的半音变化,苗族“飞歌”中这种极富特色的调式色彩、交替在筝的定弦中曜然而生。

曲中连续演奏的三幅风情画——“琵琶咏”在小二度、大二度、小三度往返交错的吟揉滑按是作曲家对曾听到流浪艺人弹奏小琵琶低吟浅唱的印象;“木叶舞”轻捂扫弦模仿木鼓舞的特色音效,不同节奏、节拍交织营造出炙热的歌舞画面;“黔水唱”中,首次在筝上运用的左手连续快速音型所刻画的跌宕起伏、奔腾不息的水流与右手仿佛远处山歌声的长摇相交织出紧打慢唱的场景——原位Ⅲ级音和降Ⅲ级音所构成的三音

————————

脚注:②赵冬梅:《中国传统音乐的音高元素在现代音乐创作中的继承与创新》,北京:人民音乐出版社,2014年,第113页。

————————

列是其中不变的色调。在变与不变中,作曲家实现了听觉色彩、空间的拓展与统一。

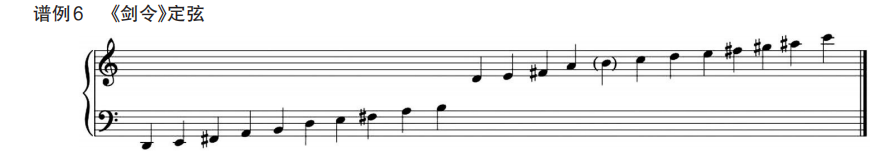

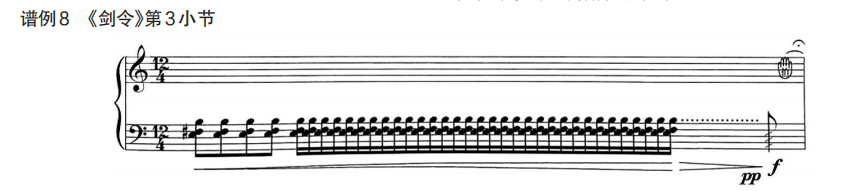

筝独奏曲《剑令》创作于1994年。“快意恩仇,执剑天涯”,为表达心中对“剑”的理解,体现其象征性的涵义,作曲家把筝的定弦设计为传统的五声宫调音阶与高音区的六全音音阶相结合。

全音音阶的大二度等距离音程结构使它失去了传统的纯四度及纯五度和导音,从而完全失去了大小调体系的重要特点,使音乐的色彩既保持了传统筝的风格又具有超越一般规律的表现力。大二度为定弦和全曲的核心音调,作曲家在乐曲中布局了随处可见、向上前进的大二度音调,把其渗透到坚韧、柔和、豪放等不同情绪的主题旋律中,以核心音调的内聚力使整首乐曲繁而有序。

乐曲为多段体的结构,采用了随机性的节奏与多种拍子的交替,以速度和节奏来变化、规范结构。在创作过程中,作者考虑的是从哪些方面来表现剑、剑术、剑的文化,而不是先考虑一个结构框架,这种在音乐变化发展的进行中织造出的结构也带有写作过程中的随机性。如中国写意画,其构图的疏密、浓淡既受画家艺术趣味的支配,同时也受画家运笔时随机情感的支配。③

————————

脚注:③徐晓林:《筝曲<剑令>的创作思维及音乐语言特点》,《民族音乐研究》,1999年,第2期,第35页。

————————

四、境

艺术创作“游心之所在”以心感物,化实景为虚境。作曲家把延续千年的文人传统、自然情景、风殊俗异、音乐的中西思想与创作技法、对爱和对想象的热爱……组织在抽象的音响音乐世界中,通过对筝技法和音响的巧妙构思使其成为具有丰厚元素的生命组织。情境、诗境、画境与意境交织融汇,激发弹者与听者心中共鸣。

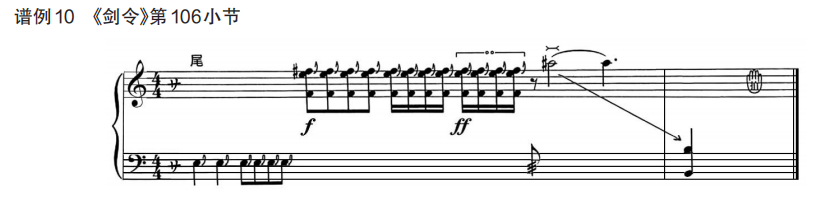

《剑令》中作曲家对行剑时气韵如虹,站剑时劲力饱满,动作的点、崩、剌、撩,刀光剑影,剑如游龙……的想象,运用了“拍手”“双指刮弦”“摘弦”“扫弦”等充满张力与创造的演奏法,其中曲中的三次“拍手”,是作曲家身临其境想象的三种场境。第一次“拍手”是在引子结束时,仿佛是舞剑开始前的致敬:

第二次“拍手”在中段快板之前,心中之“剑” 腾空而起,激发后面快段的追形逐影、满空飞舞:

第三次“拍手”在全曲结束之时,有以身为 柄、收剑而立、身与剑合之意境:

弹者仿佛自己是剑术的表演者、欣赏者,又好像自己就是一柄剑④……把武林高手练剑之孤寂、对剑之果决、人剑合一之畅快淋漓转化为弹奏时全情倾注之指力、明暗对比之音色、抑扬起伏缓急得当之句法与段落,通过音乐中音响、色彩、动态、能量的聚积,深层次地展现“剑”之意境。

————————

脚注:④徐晓林:《筝曲《剑令〉的创作思维及音乐语言特点》,《民族音乐研究》,1999年,第2期,第36页。

————————

《情景三章》引子中由少到多,由弱到强,由可辨到不可辨的“多指摇”使人身临其境地感受到山谷中的雷声轰鸣:第一章“‘幽兰韵”中的旋律用单音线描的手法再现兰草萌芽、生长中渐变,蜿蜒上升之场境;第三章“山涧鸣”中作曲家运用“摘弦”“多指扫轮”“高低音大跳”等带有即兴感的演奏法,使筝的音响在乐音和非乐音之间自在穿梭,鸢飞鱼跃、石涧山鸣之情境油然而生。《潇湘》是1995年徐晓林根据琴曲《潇湘水云》改编的筝独奏曲。筝曲同琴曲一样都蕴涵了碧波荡漾、烟雾缭绕的意境与郭沔遥望九嶷山,看到其为云水所蔽,无限感慨寂寥的情境。不同的是,作曲家借鉴“泛音”“实音”的古琴音色,“吟”“猱""绰”“注"的古琴行韵手法与“快速抹托”“码左刮奏”“扫弦”“花指”等筝技法交相辉映,并用筝的左手在码左模仿琴有韵无声时发出的擦弦声,筝曲《潇湘》与琴曲《潇湘水云》既似也不似,琴之内省与筝之灵动相得益彰。

快板段落连续反复,由弱到强的音型是作者想象行舟江上,遥望茫茫水雾之中的九嶷山在水天一色中渐行渐近之境象。

弹者体味曲中的怀古之意、今人之情、有音之韵、无音之意,把握其不同段落间的层层叠进,音与韵的巧妙衔接,有与无的时空布局,在简中求动、繁中求精,以达到筝之入世与琴之出世巧妙结合的境界。诗僧齐已有首《秋夜听业上人弹琴》或可为此意境旁解:“万物都寂寂,堪闻弹正声。人心尽如此,天下自和平。湘水泻秋碧,古风吹太清,往年庐岳奏,今夕更分明。”到今天,徐晓林为筝乐创作已有30余年,筝成为了她个人艺术、情感生命历程的一个载体,与她互映互摄,她的所思、所想、所见、所悟都记录在她不同时期为筝所创作的作品中。她笔下的筝乐是她看到的景、听到的乐、感受到的情,在那些为不同地方所创作的作品——新疆的《南疆组曲》、西藏的《谐》、云南的《小河淌水幻想曲》、贵州的《黔中赋》、西昌的《建昌月》、四川的《蜀乡风情》《蜀籁》中都是她一路留下的人生轨迹。这些筝曲中并没有直接运用与风格相关的传统技法,也没有悲、哀、怨、苦等等筝自古以来给人留下的世俗印象,徐晓林用她独特的艺术视角为筝赋予了新鲜的生命。1997年,徐晓林遭受了人

生中最重大的变故⑤,停笔数年。而后又开始陆续为筝创作了系列不同题材的作品。筝在她的笔下,音响、结构、技术、语言由繁入简。这或许是作曲家现时现刻认知的“真如本性”,也许是作曲家自身的心境写照,又或者是更深入地探究她所认为的中国文化“宁静”深度后的反思……

————————

脚注:⑤徐晓林的丈夫,中国著名筝教育家邱大成先生于1997年因病不幸离世。

————————

后记

在音乐的道路上,我非常幸运地遇到了我的伯母徐晓林。

五岁,我跟随她开始了钢琴的启蒙学习;十一岁,当我开始跟随伯父邱大成先生学习曹正先生的十三首基础练习时,她给了我一本《艺海拾贝》,告诉我也同样需要认真地学习。十二岁我开始了在中国音乐学院附中的学习,周六下午她给我安排了音乐欣赏时间,告诉我好耳朵需要听到好作品、好演奏,周日上午是长达三小时她辅导我弹琴的时间,她为我移植了肖邦的《黑键练习曲》来训练我的技巧。初中二年级,她为我改编了浙江筝曲《月儿高》,学筝三年的我第一次取得了全附中专业第一的好成绩。她创作的《剑令》《抒情幻想曲》《小河淌水幻想曲》《谐》《蜀籁》《无言韵》《洱海夜色》《高山情》《石榴花开》《潇湘》等等乐曲都是在我附中或大学的专业考试上进行的首演。她鼓励我向传统学习,无论是演奏她的作品、其他作曲家的作品还是传统的作品……她都尽心竭力地告诉我曲作者的创作意图以及音符后面隐藏的音乐的秘密,她认知音乐的角度,对音乐的真情与执着为我的音乐之路打开了一扇最重要的门。

本文是我对徐晓林筝乐创作的些许体会,实在是无法还原数十年来演奏其作品所带来音乐感悟之万一,演奏者或许可以从中得到一些读懂其作品的参考。记得上学时,我曾问过她关于认知与音乐表现、演奏技巧与控制之间的关系,她讲了庄子《养生主》里的一则故事,录于此,权为本文之结:

庖丁为文惠君解牛,手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所跨,砉然响然,奏刀黠然,莫不中音。合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会。

文惠君曰:“嘻!善哉!技盖至此乎?”庖丁释刀对曰:“臣之所好者道也,进乎技矣。始臣之解牛之时,所见无非牛者。三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇,而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大卻,道大歙,因其固然。技经肯繁之未尝,而况大瓢乎!良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。彼节者有间,而刀刃者无厚,以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣。是以十九年而刀刃若新发于硎。虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。动刀甚微,課然已解,如土委地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。”文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”