摘 要:河南板头曲是河南传统器乐形式,被列为首批国家级非物质文化遗产,具有不可替代的文化价值。近年来随着对中华传统文化的复兴,全国各地对地方传统音乐的传承与发展都在不断升温,对河南板头曲的学习与复原也在陆续展开。《陈杏元和番》是河南板头曲中非常具有代表性的作品,本文以对《和番》的分析为例,通过对其艺术特色的探究,发现中原传统音乐的美与价值。

河南板头曲是南阳大调曲演唱之前的器乐弹奏部分,主要由三弦、琵琶、筝组合演奏,或以器乐独奏形式出现。河南板头曲发展至今,已被列为国内各音乐院校的专业考试、国内传统器乐大赛、社会器乐考级的必奏曲目。其中,板头曲的代表作品《和番》,是大量河南板头曲作品中影响最深远,传播最广泛的一首曲目。

《和番》取材于戏曲故事《二度梅》,整首作品以陈杏元被奸人所害,迫于无奈背井离乡告别亲友和爱人去北国和番为主线。旋律中细腻多变的音乐讲述着主人公的内心独白,塑造出栩栩如生的封建社会女性形象。从多重角度分析,《和番》都无愧于中原文化最璀璨珍贵的瑰宝之一。

一、《和番》的音乐结构特色

《和番》全曲共68小节——这种中国传统音乐结构又称六十八板。乐曲没有清晰的段落划分,但是会通过主体旋律的重复、乐句的变化、演奏时的“加花”等组合构成整个作品。

常见的板头曲调式,一般都沿袭传统【八板】的形式。通常会以徵调式进入主题,在结束时又采用宫调式,属宫调式曲目。而《和番》作为一个特例,则以不同于常见板头曲的音乐架构形式出现。《和番》虽然也采用徵调式的切入,但随着曲目的进行,在规整的主题陈述之后,调式发生了转换——由徵调过渡到宫调,引进新的音乐素材。到结束时,又重新转回徵调,形成了徵调式曲目。

从河南板头曲的慢板、中板与快板三种板式结构上来看,《和番》采用的是慢板。该曲叙事抒情,利用慢板的特点表达,讲述陈杏元在得知自已要去和番之后,悲苦难言的情感经历。

整首乐曲是一板一眼式,以量拍子记谱。全曲共六十八板,在结构上恪守了八板体原则。就曲式结构而言,又在六十八板的基础之上加入扩展型的尾声再现主题。由此可见,河南板头曲的板数可从实际内容出发,采取多种体式。也说明板头曲在框架严格的同时,又能够兼顾音乐结构的多样性与灵活性。

二、《和番》的音乐旋律特色

虽然《和番》乐谱很短,但是演奏过程中随着故事情节的进展,主人公情绪的波动,音乐处理也层次分明变化多端。结合特有的河南筝曲演奏技巧与弹奏手法,每个乐音都能够衍生出丰富多彩的听觉效果,将陈杏元在和番途中的各种思绪与情怀表现得惟妙惟肖。

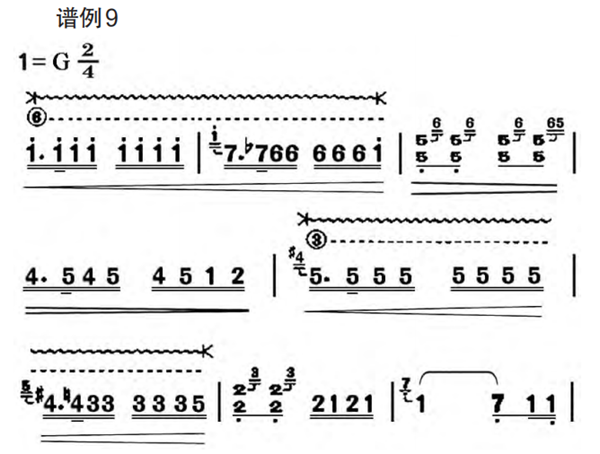

下面就通过对典型谱例的分析来走进陈杏元的内心情感世界。

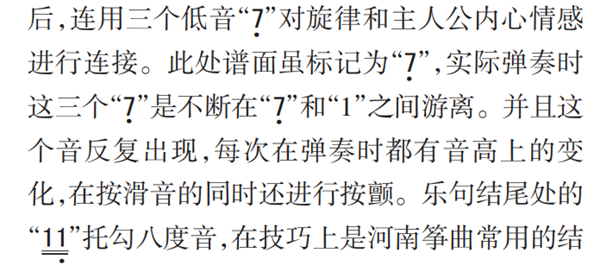

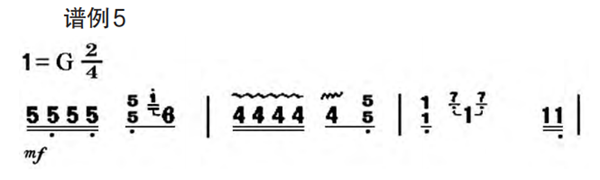

乐曲第一小节就加入河南特色滑音,令听众先入为主地感受到陈杏元遭遇人生一系列悲惨状况后失魂落魄的样子,开门见山地展示出陈杏元感情世界的苦痛。重音开头连接滑音,滑音过

束音,在音乐表达中,仿佛主人公在整理情绪,做好准备面对令人绝望的命运。

第二句在旋律上对第一句进行重复,加重乐曲情绪表达,整句力度略高于前一句。在“低8度7”音的处理上,以颤音和滑音的结合,表现断断续续的哀恸感。描绘出陈杏元在经历了一系列抉择之后,即将踏上和番之路,精神备受打击的状态,乐曲用一种无助的悲哀情感来演绎陈杏元内心的痛苦。开头这种摆动游离的“低8度7”,奠定了这首乐曲的主要情感基调,在以后的旋律中多次出现,反复强调主人公无以言表的悲痛。

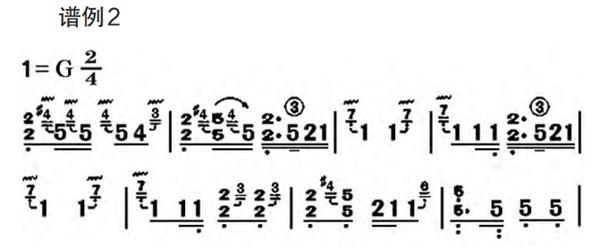

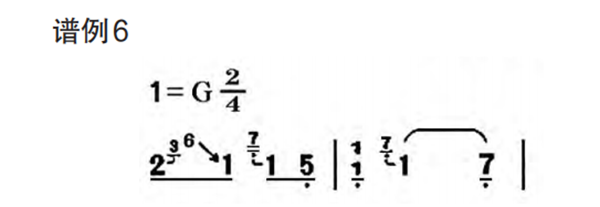

接下来乐曲旋律进入了强弱音交替的行进状态。以重音强调开始,像是情绪失控的哭诉。乐音的进行常常是加重音的忽强,而后紧随着忽弱,仿佛展现出主人公面对不公的命运嚎啕大哭,情绪走到极端悲痛之后又欲哭无泪的凄凉画面,直击人心。这种忽强忽弱的音乐处理方式,也为音乐后续的情感铺垫营造出逐渐沉重的悲剧气氛。乐句中连续的“4”类似开头“低八度7”的表现方式——摆动、若隐若现,将主人公的无力感描绘得淋漓尽致。强烈的高低音对比交替,就好比陈杏元踉踉跄跄的步伐,她无法面对自己要离开亲人爱人远去北境和番。命运的冲击与现实的绝望交织,一个弱女子,自此未来渺茫,到达北境必然孤苦无依,和番之路步步充满绝望。

————————

脚注

①本文谱例选自曹桂芬、曹桂芳:《曹东扶古筝曲100首》,上海音乐出版社,2008年,第19-20页。

————————

此处为整个乐曲情绪与旋律的高潮,连续出现的高音颗粒尖锐动荡而又顺理成章,衬托出陈杏元决意跳崖前内心的悲壮,也传递出她去意已决的坚定信念。

与此同时,音乐的情感表达将陈杏元内心的绝望凄苦展现得淋漓尽致,她悲愤不平——国家的安定与否,怎能由一个弱女子承担,这样以背井离乡、抛家舍爱,葬送她后半生的幸福为代价,是多么不公多么令人无法面对。所以此处的弹奏处理是呐喊式的,看似主音是一个个点,但主音连续的出现与前后接应,将点排列成线条,使主人公的情感宣泄在旋律表达中一气呵成。

自此,乐曲对主人公情绪表达暂时告一段落。作为间歇的过渡句,滑音弹奏一般略微拖延,紧随着滑音的托劈,好像一声长叹之后的颤抖,处处体现主人公的绝望。句末再次习惯性使用八度音关系,为后面第二次进入乐曲情绪高潮进行铺垫。

在过渡句之后,出现了板头曲中并不常见的旋律性刮奏。一般板头曲中的刮奏都是以装饰音出现,点缀在主音之前,一闪即过。但这个刮奏在结束音的前一小节出现,占半拍时值,作为主人公情感过渡的连接,营造出陈杏元心碎如玉焚的效果。

这段旋律中的乐音完全进行到了低音区和倍低音区,结合饱满的上下滑音以及双托双劈,听来好像主人公回忆与家中双亲告别,年迈的父母低声嘱托,此去经年,不知何日才能再相见。

结尾段更添哀怨,运用大量八度双音增加力度。古筝在弹奏到此处时,会使用右手大撮技巧配合左手抖腕大颤,将“2”处理为“2 3 2 3”,并反复使用,仿佛主人公哭泣时的颤抖拖腔,营造出陈杏元孤独无助的处境。

音乐在情绪上接近曲目尾声,但演奏速度直到最后两小节才开始减慢,这样的处理给人一种故事还未完结的段落收束感。结尾处最后一个意犹未尽的小滑音,为整首作品画上句号。看似曲目已经结束,却又不给听众带来决绝感,也为接下来的“陈杏元落院”埋下伏笔。

三、《和番》的音乐演奏特色(以筝独奏为例)

河南板头曲音乐表现波澜起伏:时而热情洋溢,直白爽快,充满朝气;时而凄苦哀怨,寄托思愁,细腻婉转。《和番》所反映出的情感波动是令人回味悠长的,十分贴近中国古代女性生活,贴近人物本身。乐曲塑造出的主人公有血有肉、情感丰沛,音乐处理感人至深。

合奏《和番》时,由于多数情况为曲友玩票性质演奏,故作品表现的饱满性反而不如器乐独奏。该作品在弹奏时,对乐音处理要求重音弹奏坚实有力、单音音质清晰明了、低音部分古朴耿直,按音能够变幻多彩,揉颤音需要表现得肝肠寸断,令听众能够直接明了地体会到旋律的初衷。

综上所述,在河南板头曲的三种主要乐器:三弦、琵琶与古筝之间,古筝由于音域宽广、表现力突出、音色更丰富,所以较其他两种乐器更适合表达《和番》的演奏细节。古筝独奏的《陈杏园和番》,作为河南筝派代表性曲目,也在民族传统器乐演奏中影响更为广泛深远。

《和番》讲述的是中国古代女性遭受到不公平命运待遇的故事,因而在古筝独奏过程中,对乐曲的处理多采用河南筝派极具代表性的“左手重颤音”手法,来着重描绘动人心脾的音乐情感,将陈杏元和番途中哀怨凄苦绝望的情愫展现得淋漓尽致。乐曲中时断时续的重复颤音,将主人公时而哭泣时而哽咽之态描绘得真切感人。让听众感觉身临其境,仿佛切身体会到陈杏元无助的悲苦之情。

乐曲中别具一格的河南筝派弹奏处理方法,基本为河南筝派创始人——曹东扶先生编创并整理保存。曹东扶先生弹奏的《陈杏园和番》风格独特,细腻感人,乐曲中的弹奏指法流传至今,为诠释这首作品提供了宝贵的文化资料。

(一)重托

拇指压弦弹重托,是河南筝曲中的常用指法(见谱例1)。例如《和番》一开始,如果弹单音进行上滑,就无法传达主人公受奸臣所害的悲愤之情。所以大撮过后的“5”音,就要把拇指靠贴在琴弦上弹重托,才会表达更坚实厚重的音质,重托后紧跟滑音,充分表现乐音张力为主人公情绪做铺垫。

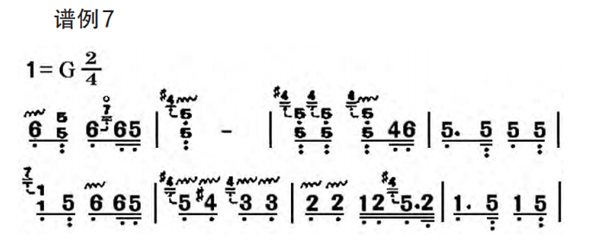

(二)按颤音

乐曲中描绘的主人公形象与其情感色彩都是压抑愤慨的,陈杏元从乐曲开始就胸中万丈悲情、思绪百转千回。演奏中按颤手法的掌握,能够最大程度上地展现出作品的音乐情感(见谱例7)。

其中,表现主人公细腻哀怨情绪时多使用小颤音。细而密集的小颤音是利用控制左手肌肉暂时紧张,继而形成抖动产生小颤,用来描绘陈杏元凄切悲凉的细腻情感。

表达主人公心中怨愤时,多需要使用大颤音。乐曲多处贯穿陈杏元不甘北上前去番国受辱,含泪控诉命运的强烈情绪,都是以大颤音进行表达。一般大颤音的处理往往将颤弦的幅度由小逐渐增大,通常会超过小二度。用大颤音手法来演绎的音乐情感,情绪波动很剧烈,听觉效果尤为激动,音乐表达也往往令人感到夸张而不做作。

《和番》的演奏技巧中,将颤音与按音紧密结合,做到颤中有按,按中带颤,在演奏中表现出的效果具有强烈的河南本土传统风格,给听众以难忘的震撼。

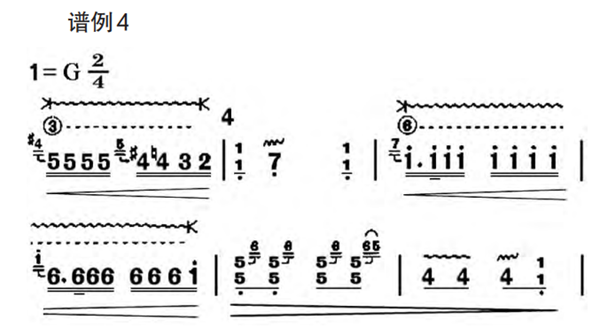

(三)游摇

这句旋律是河南筝派最具代表性的音乐表达方法:右手用连续托劈弹奏,左手通过按弦将乐音自高逐渐滑颤至低。在一根琴弦上持续进行两小节旋律弹奏,却衍生出各种变幻效果,音和音之间相互作用又各自不同。

游摇技法是河南筝派创始人曹东扶先生为表现悲哀凄苦的旋律,设计发明的一种河南筝派独有的弹奏技巧。弹奏时要求弹奏者右手大指自离筝码较近处由弱至强的弹奏托劈指法,同时逐渐向岳山移动。左手在右手弹奏同时,从按变音边滑边颠,直至放回原位。根据情感表达的需要,弹筝者手指逐步从古筝的岳山位置逐渐向筝码方向移动弹奏,义甲接触琴弦的音色在弹奏中逐渐发生变化,由强减弱或反方向进行由弱渐强,力度逐步根据情绪发生变换。左手在按弦的同时,既揉弦,又按滑。这种下行的音阶排列结合如怨似恨的旋律进行,在每一次小三度的下滑中,大指弹奏力度由弱至强的夸张对比,都犹如主人公内心所发出的忧伤与挣扎。游动的大指摇,点点滴滴道出陈否园肝肠寸断的凄苦悲愁绝望无奈,步步通往和番之路如同逐渐濒临万丈深渊,使陈杏元的悲剧色彩更加浓烈,传递给听众的情绪也更为真切。

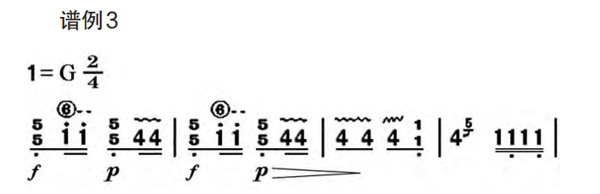

(四)大指摇

大指摇在河南筝曲中比较常用,是一种密度低于现代摇指技巧,但是颗粒性较强的古筝大指指法,现已不多用。弹奏时需要无名指配合“扎桩”,腕部左右旋转,像“甩手”一样发力,带动大指持续托劈摇弹琴弦。传统板头曲在处理大指摇时,一般都会在开头音上着重发力,让“摇”密集、充满支撑性。到临近摇指结束时,速度逐渐放缓,同时减缓大指小关节支撑力度。这样处理,摇指较重的音头才能够突出主人公内心的哀痛,再加上左手的颤揉技法,达到沉重与无力、强烈对比又相互贯穿的效果(见谱例3)。

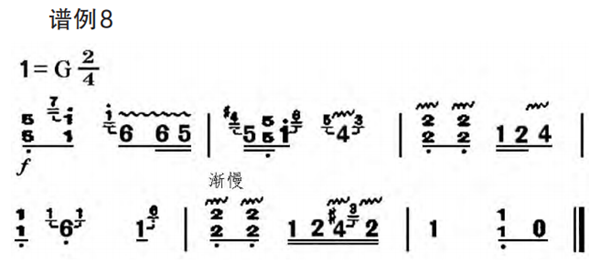

(五)倒剔正打

这种古筝弹奏技巧也是曹东扶先生所发明的。在古筝技巧中,普通的八度音同时弹奏,都是大指向外发力的同时中指向里发力,两个指头相互作用,将八度两个音同时弹响。但倒剔正打弹奏时,大指向外压弹,同时中指向外剔。“剔”是用中指发力向外弹奏,与“踢”谐音,所以也叫“倒踢正打”。“打”是在中指向外弹奏的同时,大指向着中指发力的同一个方向自内而外弹出,紧接着将中指向内回勾。这样弹奏,可以使触弦声音更加铿锵有力,同时带有强烈的河南传统音乐色彩。这一技法的运用,区别于大撮弹奏的音色增加声音弹性的同时,又以紧跟出现的低音像口音般衬托八度双音,使音色表现更加丰富。

普通河南筝曲中,一般只有乐句的结尾才常常用到倒剔正打指法。而《和番》作为一个特例,会在乐句的开头跟结尾都使用此种特殊指法,开头音又往往以强调展开乐句。结实的托勾弹奏,都在音色上着重描述主人公的痛彻心扉(见谱例5)

作为河南筝派的代表性作品,《和番》无论从曲式结构、旋律分析还是风格特点,都蕴含着极其丰厚的艺术魅力,值得每一位板头曲或者古筝的学习爱好者深入研究、探讨。

结语

河南板头曲作为传统音乐的重要组成部分它的现状令人担忧:虽然学习三弦、琵音和古筝的人很多,但是大部分都不了解板头曲:专业音乐院校的年轻人对于传经板头曲的研究和传承兴趣并不浓厚;社会上参与板头曲演奏的艺人大多是出于自身兴趣爱好,缺乏专业的理论知识无法对板头曲音乐进行系统地记载或传授一这对于河南板头曲的保护传承都是非常不利的。

本文通过对板头曲经典曲目《和番》的艺术特点进行分析.希望为民间的板头曲爱好者,同时为古筝爱好者带来对该作品较为详尽的弹奏解析。当然更希望能够抛砖引玉,激起更多人对河南板头曲的兴趣并投入关注,使其得到足够的重视,为这一中原文化瑰宝的继承与发扬贡献绵薄之力。