古筝是在当今中国民族器乐中传播最为广泛的乐器之一,其受众人群十分庞大,这些受众跨越性别、年龄与国界,涵盖专业学习与业余爱好。自上世纪八十年代以来,短短几十年的光景,古筝能有如此之发展,除了它自身内在艺术魅力的绽放,更离不开这几代筝人的孜孜努力。这些筝人将青春与生命赋予了古筝发展,赋予了中国民乐之发展。

多年来,李萌教授将精力付诸古筝教学、古筝演奏、筝曲创作、教材编写及乐器改革方面等领域,她一丝不苟,积极进取。尽管这些努力都结出了累累硕果,但她从未满足,依然稳定且恒久的保持着磨砺前行的状态。李萌教授既承接了传统古筝技法与艺术内涵之精髓,同时又以更高的视野和格局对这份传统进行了创新的试探,她不断地打破古筝的外延,不断地使其与外界融合。无论是在她早期的筝曲作品创作还是对于器乐的开发以及剧场艺术的涉猎,都得以体现,而这些体现也不断地将古筝推向了更高维度的发展空间。

一、李萌教授其人

李萌教授1959年5月出生于广西贵港,在家庭的熏陶下,她很早就接受了音乐教育。在母亲的培养下,童年的李萌先后学习了钢琴、小提琴和二胡。并在广西杂技团乐队担任专职乐队演奏员,19岁开始学习古筝,于1977年考入中央音乐学院民乐系,从此便开始专修古筝艺术。在古筝求学的路上,李萌先后师从李婉芬、曹正、项斯华、张燕、何宝泉等名家。她集众家之所长,为精深古筝演奏之技艺,习练之余她又深入民间,到地方上采风,跟地方上的老师如饶宁新、陈安华、肖韵阁、郭鹰、林毛根、杨秀明、黄辉远、张学海、李戊午等学习。这也使得李萌青年时期的古筝学习就不局限在某家筝派风格里,使其能以“一合相”之眼看待古筝的学习、演奏与创作。

1987年李萌获中央音乐学院文学硕士,后便留校,现任中央音乐学院教授、博士生导师、中国音协古筝艺术委员会副会长、中国民族管弦乐协会古筝艺术委员会副会长、《中国古筝艺术》刊物编委、中央音乐学院、中国民族管弦乐学会考级委员、教材编委。曾出访多个国家和地区,举办过多场个人古筝专场音乐会。曾获文旅部颁发的“园丁奖",1998年获"北京市优秀青年骨干教师"的称号,2000年香港文化事务署为李萌举办个人古筝独奏音乐会,并在香港演艺学院、城市大学、沙田大会堂举办古筝学术讲座,以及在国内外民族乐器大赛中担任评委工作。多年来,李萌教授培养了诸多优秀的古筝演奏家和教育家,这些筝人也都秉承着李萌教授的意志代代相续,成为古筝发展的重要助力者。

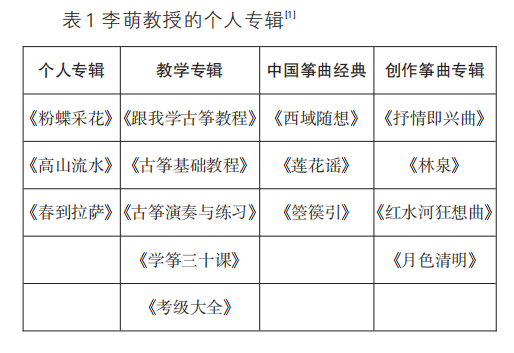

尽管桃李满天下,李萌教授的教学并没有让她放弃演奏和创作,在教学之余,她创作了很多优秀的作品,如《抒情即兴曲》《红水河狂想》《月色清明》《长歌行》《远行》《铜鼓舞》《八面风》等;同时也发行了《粉蝶采花》《高山流水》《春到拉萨》等个人作品专辑。她又多次参加国内外艺术与学术交流活动,多次学术访问欧洲以及亚洲等国家,并受邀参与国际多个主流音乐节艺术。2004—2008年之间,李萌教授又开发了多声弦制古筝,这是中国古筝改革以来的重大突破,使古筝从传统的民族领域飞跃到国际上,从传统飞向现代,这些尝试,都推动着古筝艺术走出国门。

二、艺术创作中的不断求索

1.音乐创作上的创新

文学以及艺术创作包含了作品的内容与形式,而根据内容与形式的层次关系又呈现出不同的维度。大部分艺术创作都在一个空间中表达,通过作品呈现自己的情感与思想,但凡大师作品,却在此基础上有更多的探索与追求,会将作品的空间尺度增加,如巴赫的创作就对十二平均律以及中世纪以来的对位、赋格进行了开拓式的创作,以数学观和神学思想融入到作品中,进而使欧洲器乐得以推动式的发展,为后人所膜拜。文学作品也是如此,如马尔库斯的小说《百年孤独》就祭献了超强的时空驾驭能力,无论是在整体的结构上,还是在某一句的设置上都能看到他燃烧那精彩绝伦的意识流。又如金庸的小说《天龙八部》,也开拓了多主角的故事线,并且将佛法众生皆苦的理论融化在历史、围棋和各自的江湖恩怨中。

李萌教授的创作也是同样的具有超越性,从她的创作方向便可以看到她不同寻常的创作格局。首先,她的艺术创作在于缜密的思考着古筝的局限性,并以创新手法与这种局限碰撞。正如李萌教授所言:“古筝有很强的乐器性能上的限制,但是这个限制,本身就是它的特点之一。"传统古筝的五声弦制不适合现代音乐的表达,五声调式的重复性会制约住音乐主题的延伸和变化,因此她的创作从五声到七声弦制,再到多声制筝都是从作品的角度出发,不是先使古筝发展之后再为其进行作品的创作。李萌教授的艺术创作是一种整体性的尝试,是从表现力的角度出发,既包括了作品也包括了器乐,同时也包括了器乐在演奏中的张力与技巧。而且这种创作思路自她硕士时期就已经萌发,在1988年的毕业音乐会上,她就将整场音乐会曲目的四分之三都用于探索与创新,李萌只保留三分之一作为传统曲目,而且演奏了自己创作的现代古筝作品《弦辙》和《黑调》,这在当时而言已经是十分新颖的尝试。

这是对传统筝曲的开拓性思考,更加意向的旋律让古筝的表现力大大增加。音乐会的成功不仅给大家留下深刻的印象,而且让她对自己创作方向更加肯定。此后她便开始以尝试挑战器乐的局限性,尝试大量的琴码左侧弹奏方式,以及移动琴码来获得更特别的音色,而且还在演奏中尝试跳出琴弦的束缚,多运用拍奏等效果来加入到音乐中。

其次,她的创作动机都以一种别致的思维形态游离在古筝演奏者思维以及古筝创作的思维之中。通常古筝演奏者的创作更多倾向于古筝的演奏技巧表达,能够体会到这种明显的倾向性,而学习西洋音乐或作曲出身的古筝创作更多的是倾向于音乐的错综复杂或内在的戏剧逻辑。但李萌则不然,她集这两者于一身,自幼的钢琴、小提琴的学习经验是她具有演奏的和声思维,而众家古筝的学习又使她保持对古筝的全息观察,以形成了独特的创作视角。这种创作视角就提高了她的创作维度,在创作中能够全息的思考古筝,从而更好的展现古筝的艺术魅力。如《月色清明》的创作就可以看到她的创新与全息尝试,这首作品的基础动机材料是《在那遥远的地方》,作为《月色清明》的第一个部分"月色",这部分旋律鲜明,音乐呈现出夜晚事物在月华之覆盖的景象,鲜有跌宕,却勾勒出月色清幽宜人之景象。第二部分的“大漠放歌”则运用了另一种方式来诠释主题动机,不断的变奏下,现代视角与西域情怀的古今交叠在动静中慢慢酝酿。作品的整体框架虽然让人觉得不太规整,但这种在传统与现代常规间的游离却营造了十分惬意和真实的意境,那些影影绰绰的只言片语最后都在月色的润化下清澈明朗下来。不均衡的律动与结构打破着一个又一个人们意料之中的思维框架,带给听者一个又一个的惊喜,现代却不失传统之韵,开拓却又不因此而激进和消极,听觉上又给人一种离心力的挣脱与恒久的信念,而这正是对于自我的不断超越。这首作品恰恰能映照出李萌教授艺术创作的心胸与见地,也是在古筝艺术路上探索的缩影。而演奏上,在技巧娴熟之余往往还需要强大的内在承载力才能用于表达《月色清明》的支撑,完整的诠释作品。

2.剧场艺术的探索

李萌教授的创作一方面向传统艺术中寻求养分,一方面则化为时代的力量去向外延伸而促发新芽。而在维度上又超出了古筝乐器的单一思维,融合作曲与其他艺术形式的思维来展现,以至于这种维度后来促成了她剧场艺术的表达。2013年第二届北京青年艺术节上李萌教授带着她的剧场古筝艺术《人生几何》闪亮登场,这一创作迅速成为了音乐界的焦点。2015年7月31日,李萌教授又推出了古筝剧场艺术《世界是我们的》,进一步奠定了古筝剧场艺术的表演形式。

并不是展现在剧场里的艺术表演都称之为剧场艺术,所谓剧场艺术,是一种舞台剧形式的艺术,它需要具有强烈的戏剧性。筝类乐器演奏剧场之前并未有过,李萌老师的这两部作品为筝类乐器剧场艺术开辟新思路。这两部剧场艺术所涵盖了很多种类的筝包含有:五声制筝、七声制筝、多声制筝、小瑟、低音筝、古筝练手器等。这些筝大部分都是李萌教授与上海民族乐器厂联合开发研制的新筝,这些乐器的音色表现力各不相同,既构成了音乐中不同声部的角色,弥补了各个筝调性和音域之间的局限,这如同戏剧中不同性格的人,以剧场的戏剧矛盾的人物存在。

尽管创作了《人生几何》和《世界是我们的》这两部筝乐剧场艺术作品,但李萌教授并不太想对演奏剧场进行某种界定。因为她深知这种实验性的探索本身还存在很多未知与可能,以演奏为主体的剧场艺术是将抽象的音乐化作语言,而同真实的语言相比,音乐的模糊性更加强烈,充满着个性化的情绪色彩,而这种以戏剧形式和视觉效果来诠释古筝的形式,事实上是一种回到音乐本身的放大处理,这如同探索中国文字回到文字本身,在字的领域无限深入,以获得某种境界,而这种境界是一种密度,当回到整个文章时,这种密度被带出来,形成了对文字全新维度的理解,古筝剧场艺术的创作正是以如此的方式营造了全新且自由的空间,使作品的宽度和容量得到倍化。

尽管《人生几何》和《世界是我们的》都是剧场艺术,但在内容和表达方式上却有不同的主题,前者的主题是注重颠覆感。《人生几何》的戏剧性大大延伸了古筝的器乐属性,使古筝的乐器性跳出琴弦,一切非常规形成的声音几乎都被纳入导演演奏之中,颠覆性的设定加上格式位置的摆放使视觉上也交错着与作品基调融合,加上舞美的设计浑然一体的滤镜化处理,营造出全新的艺术空间感。但非常规的设定并没有将传统完全颠覆,颠覆的尺度掌握的十分适中,传统部分的展示也得到了最大限度的释放。

而同时“人生几何”的哲学主题承接了对酒当歌时的感叹,将这种感叹的语境放置于今天现代人在都市生活中,物质满足精神追求面临多重选择时的态度。这部作品虽然也是曲目衔接,但"几何图形”"潇洒的演奏”“人生无忌”“吾将上下而求索”"自由自在的乐曲”“积极的人生”这六个部分却设计的别有用心,正与《易经》中的六爻结构同出一辙。它们既有时间上的关系,又犹平行空间中的并存,六个部分在人生几何的疑问中展开,正如儒士们临人生之疑惑时之问卜,通过对《易经》中西周王冠文化君子当如何自处的解读,展开了六个详细的表达。“几何图形"告知人生是罗生门视角的人生,充满各种角度;"潇洒的演奏"则是告知要追求潇洒;"人生无忌"各种矛盾的充斥,这一段并不是肆意破坏,而是需要坦荡的无忌,而不是绝对的百无禁忌,坦荡本身就包含着君子的禁忌;“吾将上下而求索"如"君子终日乾乾,夕惕若,厉,无咎。"一样,应该始终在路上,在探索孜孜不倦;"自由自在的乐曲"则缓解了之前的矛盾与压抑,心手合一,心中所想既是手中所做,如王守仁“心学”体系中的知行合一一般。“积极的人生”是人生几何的结论,最终是要有积极的人生,这一问一答也正是李萌教授认同并秉承的人生态度,而不张扬的性格,又显出古典士族阶层的君子承载与内敛精神。

而相比《人生几何》,两年之后的《世界是我们的》是一种延续。从曲目上看增加了很多其他音乐家的作品。不仅有李萌教授根据《庄子》名篇《逍遥游》创作的同名作品《铜鼓舞》,还有日本作曲家三木稔创作的《案山子考》、马懋玄的新作《茫茫》、古筝经典名曲《井冈山上太阳红》,甚至还有移植德彪西的钢琴作品《帆》,对于作品的选择与全新的构建李萌教授也进行了多方面的思考。在弹拨的形式上也尝试了用木质拨子等新方式演奏,在节目中也加入了更多的音乐跨界表现,唱、念白以及配剧都融合进来,主题曲在这种融合的语境下呈现出更新颖的艺术表达。首演时,李萌教授亲自加入表演也为作品增添了很多惊喜。《世界是我们的》相对于《人生几何》更加轻松,如果说人生几何的探索是向内在探寻生命,那么《世界是我们的》肯定陈述则是向外的释放,从内在寻找到了一种真挚,将其化作理论,得出了世界是我们的结论。而李萌教授孜孜不倦为古筝事业所奋斗决心的同时,又给予年轻人一种期望和托付。

从李萌教授的艺术创作可以洞察到她的格局与细腻,那些创造力、想象力以及执行力付诸在每个结构、乐句与音符之间,这是一种心手合一的表达,她对于界限的整体格局意识使她的创作也能够海纳百川,将诸多理念融汇其中,不单一的构建作品,深度挖掘形式与内涵的可能性,以多个角度来契合古筝的艺术特点,将具象、抽象和意向的内容巧妙的衔接。尽管从古至今,筝作为向外展示的器乐与中国传统士族阶层精神并不吻合,但李萌的艺术创作并不是强加给古筝文人的气质,而是尽量从古筝自身出发,对它进行深度的挖掘,将它的内涵放大,从艺术创作的角度,我们可以看到李萌教授的一次次实验性尝试并不是天马行空的遐想,而是招招有出处,不离其精髓。这是一份理解也是一份尊重,是对于古筝这件古老乐器的理解,也是对它沿着历史一路沧桑而来的尊重。

三、传道、授业之理念

《师说》有云,“师者,所以传道授业解惑也”。作为古筝教育家,育人更是李萌教授的责任。多年来李萌教授秉承着传统,对古筝艺术进行传播,传授学生演奏技艺,并培养学生自我审视、时刻纠正的监察警醒机制。李萌教授任职于中央音乐学院,先后培养了诸多古筝演奏家和古筝教育家,如张珊(中央民族大学古筝专业教授、硕导、音乐系主任)、孙卓(陕西师范大学音乐学院古筝专业副教授、硕导)、吴莉(星海音乐学院古筝专业教授、硕导、民乐系副主任)、袁莎(中央音乐学院民乐系附中古筝专业教授、硕导)、彭景(台湾台南艺术大学音乐系讲师)、吉炜(中央音乐学院古筝专业教授、硕导、民乐系副主任)、伍洋(上海戏剧学院古筝专业副教授、硕导、戏曲音乐专业副主任)、刘文佳(武汉音乐学院古筝专业副教授、硕导、弹拨教研室主任)、范冉(天津音乐学院古筝专业副教授)、杨阳(中国戏曲学院附中古筝专业讲师)、成莉(扬州大学古筝专业讲师)、缪青(中央民族乐团古筝独奏演员)、宋心馨(中国音乐学院国乐系讲师)、李良子(中南民族大学音乐舞蹈学院讲师)、王冰洁(北京戏曲艺术职业学院古筝专业讲师)、丁雪儿(青年古筝演奏家、中央音乐学院硕

士、第七届中国音乐金钟奖银奖第一名获得者)、高阳(青年古筝演奏家、中央音乐学院硕士、第九届中国音乐金钟奖银奖获得者、第四届文华奖获得者、中国十大青年古筝演奏家)、李杨冠宇(青年古筝演奏家、中央音乐学院硕士第五届文华奖获得者、中国十大青年古筝演奏家)、黄鑫(西安音乐学院古筝专业讲师)、杨雨桐(中央音乐学院民族室内乐团独奏演员、第十一届中国音乐金钟奖获得者)、李丹丹(深圳大学古筝专业讲师)等。

而且她的传道与授业也不仅局限在专业古筝教学的领域,在社会古筝教学中也有着很一定的贡献。几十年来李萌教授编辑了教材《跟我学——中国古筝教程》《中国古筝名曲欣赏与演奏》《古筝基础教程》《弦索备考的古筝演奏艺术》《古筝入门》《古筝演奏与练习》以及《学筝三十课》等。而且很早就录制了发行了《古筝基础教程》《中国古筝》(现代演奏篇任独奏)《中国古筝经典》《中国筝考级曲目》等教学视频。

这些教材涵盖了初级、中级与高级的难易程度,初级教学层面上,作为中央音乐学院的教授她还是耐心地从护理和摆放、定弦与调音、弦线排列以及坐姿、拨弦等最近基础的环节入手,这不同于很多不接收初级学生的教授。从老师的视角看待古筝学习,任何一个环节都应该平等对待,因为古筝的演奏是流动的,如同一辆汽车,任何使它行动的零件都是必要条件,而往往演奏中的瓶颈都是因为对基础问题的忽视,所以李萌教授格外重视初级基础教学,没有地基也不必谈危楼高百尺。在这种思想下,李萌教授培育了一代又一代的筝人,诲人不倦的她总是能温故知新,在教学中反观到自身的问题,加以修正而再教授给学生。

尽管李萌教授的艺术创作高耸入云,融合九天之哗变。但在教学领域,她始终本着扎实的脚步,除了对于演奏学习的基础格外重视,对于传统音乐的学习也十分重视。这种理念如同今天中国人对于传统国学文化的学习,很多人只是背诵经典,却不知如何运用,也有一些人深知古人之道理,但却不能与时俱进,这两点都是不恰当的。从认知上,我们学习传统文化,不是为了要成为古人而是要古为今用,读懂经典的根基,明确经典的立足点,以其为圆心向外扩散,而不是一味的追求复古,一味地迷惑于形式之中。古筝是韵律较为明显的民族乐器,它的色彩极具感染力,而古筝的源头正是对于美的外展表达。这与古琴不同,古琴的优雅是文人给予自己的回馈,不必附庸风雅,也不必过高强调技巧,但求随心,而心无常也,不同人之心的深邃程度亦不同,所以古琴的表达也更加缥缈,难以琢磨。但古筝却多用于歌曲享乐,调动人们情绪,因此注重技巧和美的外展,同时重视强大的感染力,因此古筝艺术的精髓一定要回到它最初的表达轨迹,因为这个轨迹已经历经了数千年,倘若将其强行阻断或改流,势必会造成不良影响,也会使古筝失去内在的魅力与情趣,所以传统是李萌教授古筝教学的源泉。

在对待学生的态度上,李萌老师很有耐心,她对于每个学生都会十分细腻的观察,通过观察来发现学生的特点与缺点,并且引导学生自己能够认知自己,从更深的层面做到因材施教。这个道理虽然大部分老师都理解和推崇,但事实上做起来都会因自身的习惯和特点有所偏差,所以古人才强调为人师表的重要性。李萌教授的表率是她最好的教学体现,如同阳光一样普照着她的学生。她的教学态度十分严谨,严谨是对于古筝发展之道的重视,她鼓励每个学生都要有很好的观念,不能因为受众而降低教学标准。正如她所说,“无论将来怎么样,我们都应当把持我们对学术的标准和要求,保证我们的教学质量,不能为了迎合大众,就降低标准。所以,我们要用功做事,用心做人,得到社会的认可。"[2]

这份严谨还体现在目前大众学习古筝的态度上,尽管古筝热对于古筝传播而言是一件好事,但一定要认知到学习的良好习惯,在教学的教与学两个角度分别是师生之间的连接,而教要因材施教,学要学思结合,孔子曰“学而不思则罔,思而不学则殆”,古筝的教学一定要在这种不断开启下进行学思的交替才能获得真正的提高。这不仅应用于古筝专业教育,对于古筝社会教育也同等重要。一旦社会教育态度形成习惯性松懈,就会反过来影响专业教育,专业教育来自社会教育,基本上古筝专业学习的学生自幼接受的都是古筝社会教育,所以李萌教授倡导这种严谨的教学态度,是从古筝发展的根源出发。

四、李萌教授的古筝改革

作为当代筝人的领军人物,李萌教授除了在创作和教学领域有着重要的贡献,她还对古筝进行了全新的改革,与上海民族乐器厂联合开发研制了多声制古筝。古筝自古以来经历了数次的改革,琴弦从最初秦筝时期的五弦发展至民国时期的十六弦筝,琴弦的增加使音域得以延伸,增加了表现力。新中国成立后,古筝的制作开始向标准化发展,不仅在琴弦上增加到了二十一和二十五弦筝,而且在弦的材质上也发生了改变,以钢弦和尼龙线取代了之前的丝弦,增加了音色的稳定性。

所以李萌教授的古筝改革并不是刻意前无古人之举,但多声制古筝的研发却也可以视为古筝的一次重大飞跃。以往的改革都是基于古筝单维度的拓展,弦的增加,音的稳定。而多声制古筝却改变了单线延伸的思路,在传统二十一弦筝的基础上多增加了一个小型筝,起初是十三弦,随着技术的革新,已经发展到左侧十八弦右侧二十五弦。两个不同制的古筝同用一个小岳山,设计上还增加了中音区的张力。双制的设定可以让古筝在调式上有突破性的延伸,使古筝可以同时驾驭五声、七声音乐,无弦制多声、多调式调性等作品。多声制古筝外形上参照了日本筝和伽郁琴的设计,缩减了传统古筝装饰性的s型岳山和大琴头,简洁的处理正好为多出的小筝提供了空间,保持了古筝原有琴身的长度。

多声制古筝的改革方式也是源自李萌教授对古筝乐器最根本的认知,古筝的改革一定是遵循它自身的生长状态,不能因为西化和稳定化的改革改变了它的传统韵律的表达,这样就会得不偿失,因此改革只能是拓展,而古筝的演奏局限性正是受到调式的限制,一旦可以自由转换,则可将其演奏表现力倍化释放。但每次革新都会面对阻力,李萌教授在压力和舆论下,不断前行反复试验,终于改革成功。

跟随李萌教授的艺术人生一路走来,我们看到了她为了古筝之发展,为了中国民乐之发展而始终前行于路上。这一路,我们读到了坚持、细心与平和,看到了一个真正以古筝为终生事业的筝人,尽其所能,温柔地推动着古筝的发展,尽管这条路漫漫且修远,但李萌教授依然会百折不挠,不遗余力一往而行,上下求索。

参考文献:

[1]雷思雨:《李萌筝乐创作及演奏分析—以七声弦制作品<月色清明><青山流云>为例》,《湖北经济学院学报》,2017年第4期,第4页。

[2]刘新芝、赵鹏:《居高声自远端非藉秋风——李萌的古筝教学创作与表演初探》,《音乐生活》,2009年4期,第6页。