4月9日,清明刚过,乍暖还寒。

听到师父去世的消息时,我正在厂里展厅,和来自外地的几位老师为新品古筝调试琴弦。我似乎听到“咔擦”一声,低头看看,筝上的弦没断。但我知道,心里的那根弦,断了。

这是一根长达32年的“弦”,任凭时光如何漫越,只要记忆稍一触碰,就能思如泉涌,历历在目。

回忆与师父的结缘,得从我30多年前来扬州学艺说起。

如果时光可以倒流,我会如何看32年前的自己?那时候单薄、瘦弱,却有那么一股奋勇坚韧的劲头,一辆自行车,我从泰州骑到扬州。我在家乡学的是木工手艺,机缘巧合,在扬州市工艺美术社里,从事乐器制作。入行的时候,都靠自己摸索,最笨的办法,就是依葫芦画瓢。那时候,弹古筝的人不算多,制作古筝的厂家,扬州也不过两家。

1986年,对于扬州古筝业来说,有着划时代的意义。第一次全国古筝艺术学术交流会在扬州召开,在通讯并不发达的时代,很多名家都是“久闻其名,首次见面”。当时的扬州少儿古筝培训已经开展得如火如茶。但那时候,我还没有意识到,多年培育在扬州这片沃土中的艺术种子就要发芽、抽叶、开花、结果了。

1987年春节过后,当我回到厂里时,发现大变样了。之前陈旧老土的自制机械,全都不见了,一些从未见过的机器,如细木工带锯机、精密圆锯机等,各种特殊乐器制作工具,品类繁多,让我们大开眼界。更为惊喜的是还有很多名贵的木材,如乌木、缅甸花梨木、缅甸酸枝木等。这才隐约感受到,全国开始掀起古筝热潮了,上海民族乐器厂不仅安排最先进的机器和材料来扬,还派来了两位经验丰富的老师傅,其中一位就是徐振高师父。

徐振高老师是上海来的大师傅,我是乡下来的小学徒,开始见到他,很是敬畏。天地君亲师,我脑海的概念依旧是传统观念里非常严肃的师徒关系,很多师父脾气都不大好,心里隐约有点胆怯。但是经过慢慢地接触,我发觉徐师父并不一样:做事非常认真,对人却很温和,从来不见他发脾气。

师父老家是扬州江都,因为很早就到上海工作,因此老师的口音中,有浓浓的上海味,但是如果仔细去听他说话,在语句的细枝末节处带有扬州方言的痕迹。当时的厂房是石棉瓦盖的顶,夏天时如置身火炉。食堂里永远只有一菜一汤,我也曾想,他技艺超群,德高望重,从繁华的大上海来到扬州,是不是因为他是扬州人,想着扶持扬州当地的乐器事业?

徐师父那种工作起来的废寝忘食,已经成为一种融入他血液中、骨子里的本能。无论是从制作技艺,还是从专业工具上,他所带来的革新都是颠覆性的。有些技艺,如果没有师父现场言传身教做示范,自己是无论如何也琢磨不出来。比如熬鱼胶,之前都是用化学胶粘合面板,徐师父用自己带来的厚厚的特制铸铁锅,加水将深海鱼鳔放入锅内进行熬制,再用保龄球状木制工具捶打成糊状,最终制作出来的鱼胶,粘性足又环保。还有刷胶的刷子,之前用的刷子,时间一久,刷毛就会变硬脱落,损耗大。徐师父就用一根藤条,将一端反复捶打,打出纤维状细如毛发,方便实用,使用过一段时间后,直接剪掉重新捶打。还有如何让面板相合的工序,以前都是靠竹片的张力去压合,费力费时,效率低,但是师父用绳子一甩一捆,就能严丝合缝。诸如此类的高超技艺,不胜枚举,当时的我们只能望其项背,争相学习,如饮甘露。

当时我们都是计件报酬,为了多挣钱,同事们都下班了,我还留在车间里继续做。之前是没人可问,但是现在徐师父就住在厂里,近水楼台先得月,我一有时间就向他请教。他毫不保留,倾囊相授。于是,我和师父的关系,就要走得更近一些。

有时候下班后,我去街上买点熟食,我妻子再烧两道菜,准备几瓶啤酒,就跟徐师父一起喝上了。尽管如此,徐师父对徒弟还是一视同仁,从不厚此薄彼,任何一位徒弟请教,他都是知无不言,言无不尽。他在离开扬州时,将自己使用的一把“蚂蚁锉”"送给了我,也算是一份特殊的情分。

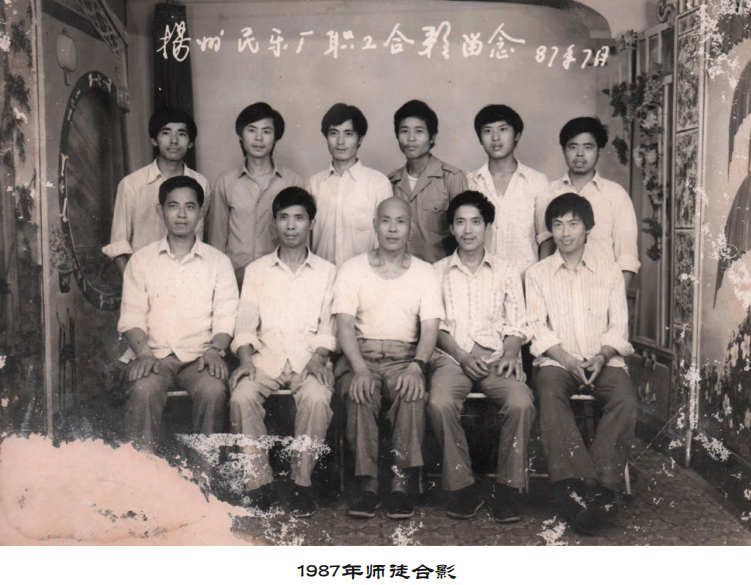

还记得那年夏天,徒弟们聚在一起,特地喊徐师父到照相馆里,拍了一张照片,这张照片,我一直珍藏着。虽然是黑白的,但是徐师父的那种熠熠神采,依然能够穿越时空,让人感怀。

1987年底,完成了在扬州的传授后,徐师父回到了上海。他可能自己也没有想到,他在扬州这短短不足一年的时间,为扬州古筝产业的脱胎换骨打下了坚实的基础。星星之火,可以燎原。也许老师自己也没有想到,他所教授的徒弟,在这段时间内,技艺得到了突飞猛进的提升。到了后来,扬州制作古筝的厂家越来越多,这些徒弟都成为了骨干力量,扬州古筝产业占据了全国的半壁江山。如今的“中国古筝艺术之乡”“中国琴筝产业之都”,一块块金光灿灿的铭“牌”,都起源于师父当年的殷勤教诲。

就我个人而言,那段不算长的时间,徐师父的人品和技艺都深深感染了我,也让我下定决心,要在古筝事业上大展拳脚,有所作为,就像师父那样,用一辈子去做一件自己喜欢的事情。

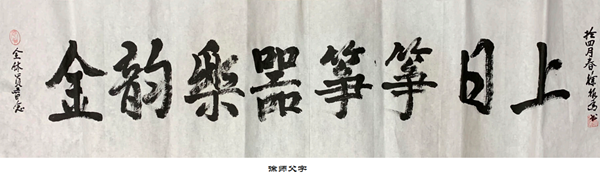

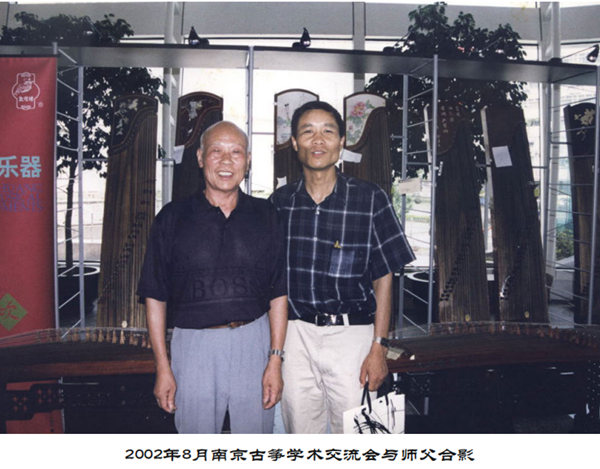

此后,每年都能见到徐师父。在各大乐器展会或是古筝学术研讨会上,徐师父每次见到我,都会笑眯眯地称呼我一声“小熊”,他也非常关注我的事业发展,并不时给出中肯的建议。我后来创办金韵乐器,事业上的每步前行,师父都会感到欣慰。

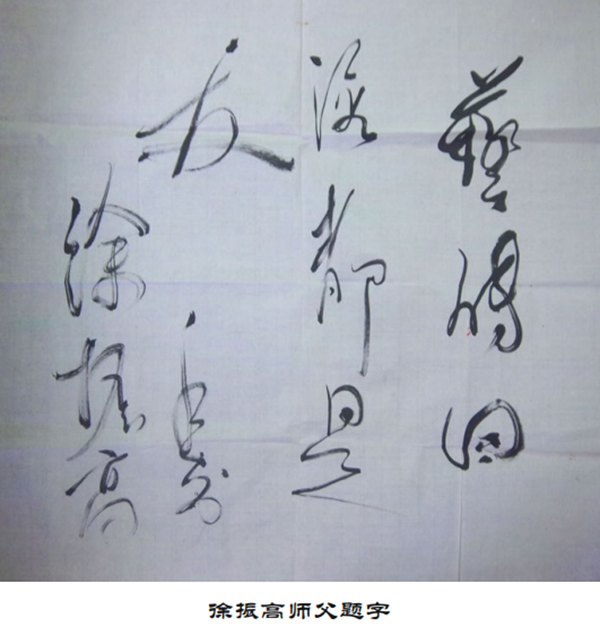

徐师父一直居住在上海,退休后也闲不住,依然很忙碌,在家每天坚持练书法,还会经常坐着公交车到厂里看看。前段时间,他身体不好,回到江都住过一段时间。听他家人说,他还念叨过我,说“想去小熊那里看看”,但他又是一位非常自觉的人,怕给我添麻烦,最终还是没来,不曾想,这个念头如今成为了一个永远无法弥补的遗憾了。

感恩与恩师结缘三十余载仍不觉长,如今恩师驾鹤西去,天人永隔。提笔疾书,忆往事种种如在眼前。寥寥数语,道不尽恩师谆谆教诲。谨以此文,纪念恩师徐振高先生!