汉乐中,丝弦乐占有相当重要的地位,而在丝弦乐当中,古筝又起着举足轻重的作用。历年来,随着广东汉乐的发展,客家筝人在丝弦乐小合奏(由古筝、琵琶、椰胡、洞箫组成)的基础上,不断地充实、发展和提炼,逐渐形成了一批丰富的古筝独奏曲,并使用传统客家筝来演奏。传统的客家筝的形制,长约1.2米左右,面板的弧度较大,桐木制成,上装16根弦,弦轴装置与码子平行的面板左侧,弦质为金属(钢弦或铜弦)。演奏时一般右手内戴玳瑁甲片,调弦定高为五声音阶(即首调 )三个八度音域,多用G调或F调,很少使用D调或C调。

)三个八度音域,多用G调或F调,很少使用D调或C调。

二十世纪四十年代客家筝演奏家何育斋先生在上海传艺,以及五六十年代其弟子罗九香先生到北方艺术院校任筝专业教师,对在全国推广客家筝艺起到重要作用。随着客家筝的迅速发展,它在广东汉乐中占有越来越重要的地位,并逐渐形成了客家筝艺流派。

一、客家筝曲的曲调特点与标题特征

客家筝曲音域较宽,曲调流畅。装饰性辅助音贯穿全曲,使曲调舒展流畅,从而加强曲调进行的倾向,多表达典雅秀丽、深沉质朴的情调。

在客家筝曲中的“大调”(一般泛指六十八板的乐曲,后面将作详细介绍)中,其标题多是揭示乐曲的意境和情感,反映一定的思想内容和情趣,如《崖山哀》《昭君怨》《杜宇魂》《千里缘》等:有的表现特定的景象,以期引起听众的联想和共鸣,达到音乐感染的目的,如《出水莲》 《蕉窗夜雨》《翡翠登潭》《怀古》等。但综观广东汉乐各类乐曲,也有不少曲目虽有标题曲名,也表达某种情绪,但并不表现特定的音乐形象,有的只表明乐曲的来历和出处,如《琵琶词》《散楚词》《西厢词》《西调》等;有的则略表其音乐的某些特点,或表示乐曲的用途,如《单点头》《乱插花》《快插花》《倒插花》等。此外还有一些乐曲虽然标有曲名,但与它所表现的思想内容和情感并无必然的联系,仅作为一首曲调的标志。

二、调式、音阶及其特性音

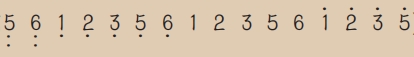

客家筝曲的音阶是我国民族民间音乐中最为常见的音阶。在客家音乐中存在两种不同的音阶组合方式,因此在客家筝曲中便形成了“软线”和“硬线”两类不同风格的乐曲。其音阶一种是以(低八度)5 (低八度)6 1 2 3五声为骨干音,增加4、7两个偏音作为装饰性辅助音,客家筝曲中常称作“硬套”或“硬线”。这种调式和潮州音乐中的轻三轻六调及广东音乐的正线调基本相同,是客家筝曲音阶的基础。另一种是以(低八度)5 (低八度)7 1 2 4五声为骨干音,增加6 3两个偏音作为装饰性辅助音。其中7、4两音在(低八度)6 (低八度)7 1和3 4 5的三音列内,近似中间音,通常称为“特性音”或“中立音”,在广东汉乐中常称作“软套”或“软线”。这种调式和潮州音乐中的重六调及广东音乐的乙凡调基本相同,是客家筝曲曲调风格富有特色的一种音阶。所谓“硬”与“软”主要是对操作的力度而言,软套的按弦较重较多,硬套的按弦较轻较少,硬与软是相对的。硬套的曲谱与音韵均保留传统的风格,同时,还经常采用一种“反弦”的手法,就是把原来硬弦的基本曲调移高四度或五度,并做适当的变化调整。由于音区的提高, “反弦”后得到的曲调常常显得轻松而欢快。软套比起硬套来有着比硬套更为独特的曲式特点,其在套曲主题内容的选择上很讲究,它不但有同类的主题、相等的板数(六八板),更要选择由慢到快的节奏特点的乐曲,在结构上十分严谨,形式统一。在长期的演奏实践中,同一首乐曲可以用“软线”演奏,也可以用“硬线”演奏,即在“软线”与“硬线”之间具有相互转换的特点。在古筝演奏中将“硬线”乐曲中的Mi重按转换为微升Fa,将La重按转换为微(低八度)Si,使微(低八度)Si、微升Fa两音成为曲调的五声骨干音,便成为“软线”乐曲。反之,将“软线”乐曲中的微(低八度)Si、微升Fa两音转换为La、Mi,使La、Mi两音成为曲调的五声骨干音,便成为“硬线”乐曲。在客家筝曲的实际演奏中,一首乐曲由慢板转快板,一般多是软线接软线,硬线接硬线,力求谓性谐和统一、软硬分明、各尽其妙。客家筝曲里的这种五声骨干音相互转换的特点,与潮州弦诗乐中“轻六”与“重六”的转换,以及陕西秦腔音乐中“欢音”与“苦音”的转换,其特点是相同的。由此不难看出,广东汉乐在音阶特点和特性音等方面与中原古代音乐的亲缘联系。

由于客家筝曲存在两种不同的音阶形式,并因此形成“硬线”和“软线”两类不同风格韵味的乐曲,所以在客家筝曲的演奏中,注意掌握其音律特点和变化,便成为掌握客家筝曲演奏风格的一个重要因素。尤其在演奏软线乐曲时,乐曲中的47两音作为五声骨干音,具有游移变化的特点,在(低八度)6 (低八度)7 1和3 4 5的两个三音列内,7 4两音近似一个中间音(即特性音)。3 4和7 1两音之间的音程距离大于半音,小于全音。4的音高比十二平均律的4略高,但又高不到4。7的音高比十二平均律的7略低,但又不到降7。这种比较特殊的音位和音高关系,与长期形成的演奏和听觉习惯有关。如不按此音高演奏,会使人感到音乐生硬和风格韵味不纯。因此掌握客家筝曲的音律特点及其变化,对于掌握客家筝曲的演奏风格具有重要意义。

三、曲式结构

在客家筝曲中,历来有大调和串调之分。大小调的概念主要是指曲式的长短而言,而并非指调式的差别。大调是指乐曲长度为六十八板结构(即68小节)。大调乐曲内容丰富,题材广泛,听起来比较深沉凝重,多为古曲之遗音,一般都有比较完整的结构和独立的形象描绘。而串调是指在戏曲音乐中用以配合剧情和舞台表演,以及渲染、烘托舞台气氛的开场和过场音乐。串调乐曲长短不一,多则数十板,少则十余板,一般速度较快,活泼欢快的情调较多。另外,在音乐的速度变化上,串调乐曲除带有中板、快板者外,一般单段式的串调乐曲,其速度变化比较单一,演奏时根据需要可慢可快。而大调乐曲中无中板、快板,一般单段式大调乐曲,演奏时则宜慢不宜快。曲式结构比较完整的大调和串调乐曲,在速度变化上一般多由慢板经中板而转快板渐次发展变化,慢板深沉稳健,讲究韵味。中板情绪明朗,起过渡和连接作用。快板节奏明快,情绪活跃,将全曲推向高潮,最后在快板的尾奏中放慢,结束全曲。这也是近代传统器乐作品演奏中,在音乐速度变化上的一个共同特点。

大调中的“六十八板”在客家筝曲中占有相当重要的地位,在此作一个详细介绍。

“六十八板”每首曲目皆由六十八个小节组成,节拍形式有四、二、一拍三种。它在汉乐中称为“大调”,在潮乐中称为“大套曲及全国其他乐种也极其常见。由此看来,六十八板不仅是一个板数问题,而且是民间音乐中的一种体裁,一种曲体结构,或说是一种规格。大凡六十八板乐曲,结构都比较规整、严谨,其分句、段落、层次均较为鲜明,乐句的呼应感也颇强。据现有的资料来看,属于这种曲式的有: 《杜宇魂》《单点头》《昭君怨》《雪雁南飞》《西调》《倒插花》 《双飞燕》《落地金钱》《寒鸦戏水》《出水莲》《懒梳妆》《凤求凰》《玉连环》《绊马索》《平山乐队》《崖山哀》等。以上都是由六十八个小节组成的曲目。

虽然“六十八板”在结构上比较规整、严谨,但乐曲所描绘的音乐形象多姿多彩,其音乐语言在调式、节奏、旋律、乐句组织法等方面作各种变化,反映着丰富而生动的现实美,有着很高的艺术价值。

我们的祖先很聪明,在充分认识现实美中的事物发展规律之后,应用到艺术创作上,就提出了“万变不离其宗”的精辟艺术创造原理。像六十八板就是真正做到了“变”而不离其“宗”。它深刻地体现了“在统一中求变化”这一民族传统艺术创作的辩证规律。

四、一般旋法规律与技法的主要特点

由于客家筝曲来自民间,多有即兴变奏的特点。因此演奏者掌握广东汉乐的变奏手法和规律是非常必要的。传统的手抄工尺谱及印行本,大多是记旋律骨干音的“调骨” (即基本曲调)。根据演奏者对乐曲的理解和对客家音乐的修养进行编配指法和“变奏”“加花”。也就是演奏者根据"调骨"自由发挥,从而形成不同的风格流派。

(1)调骨的慢板添字

客家筝曲一般按板眼分慢板、中板和快板。慢板为一板三眼,用4/4计谱,有时也可用2/4记谱,慢板经常反复演奏两三遍,由于速度慢,故采用骨干音的“添字”和“延续滑音”的手法加以充实。但总体来讲,古筝在演奏慢板时是音少韵多。

(2)中板

慢板后的中板为一板一眼,乐曲速度较快(有的乐曲只有慢板,如《出水莲》 《昭君怨》等),转入2/4拍,旋律即开始减字变奏。

由于客家筝曲风格上富于深沉质朴、典雅秀丽、细腻委婉、优美流畅等特点,因此,它的慢板、中板段落一般在力度上比较平和,节奏比较平稳、规整而鲜明,对比不是很强烈。但在音乐进行中,随着乐曲曲调的起伏变化,在演奏力度上也有较为明显的强烈对比。特别是当乐曲中出现重叠乐句和对偶乐句时,常以相对的力度对比和变化,使其在音乐表现上更加生动流畅。

(3)快板

中板速度再快后,在“减字”“加花”变换节奏型等方面更加丰富,主要有:

①减字:此时只奏调骨,一般将旋律先配以勾、托,再接八度和音的“大撮”指法来突出旋律。

②调骨的拂弦“加花即调骨加五声音阶下行琶音来装饰旋律。由于客家筝曲追求古朴典雅的风格,因此,无论是慢板还是快板,都很少使用华丽、明亮的长扫弦加花,而是一般不超过两三个音符。这也是客家筝技法中装饰音的一种手法,客家筝曲里的这类装饰音,贯穿全曲中的慢板、中板及快板。在汉语方言声调因素的影响下,装饰音不但对本音的音高得到肯定和加强,而且装饰音与本音相配合,为表达音乐情感和乐曲的风格韵味,起到画龙点睛的作用。在装饰音的演奏中,由于装饰音的时值很短,又多依附在本音 的前面,因此在演奏时,应注意掌握装饰音的位置、时值和技法特点,明确分清曲调中本音和装饰音的主次关系,既要突出装饰音的风格特点,又不能主次不分,喧宾夺主。

③“么板”(切分)节奏音型的变化:将调骨发展到由中指(勾指)起板,先勾后托更进一步发展到有板无眼的“板后音”(切分),即采用类似切分音和连续切分音的节奏,以加强乐曲的气势和表现力。此外,也常采用类似切分音的后半抬起音,即突出后半拍、休止前半拍的节奏,以加强曲调的动力和变化,活跃乐曲情绪,造成音乐上的对比,烘托乐曲意境与情感,使音乐在起伏变化中达到高潮。

④在上述主要三种旋法变奏过程中,为了丰富音色的变化和对比,增强曲调情绪的起伏,也常采用乐句的高低翻变的手法,即将旋律乐句提高八度或降低八度来演奏。

总的来说,客家筝曲与我国其他民间乐种一样,不论采用哪种板眼记谱,曲谱中虽设节拍,但在音乐起伏上,仍以乐曲分句为基础。乐曲分句有长有短,但乐曲中小节的强弱拍和乐曲的曲调重音,并不因小节的设置而机械的固定出现:其特点是节拍(板眼)固然重要,但在演奏时更应注意乐曲分句和曲调的起伏变化。只有从音乐的整体出发,才能取得较好的艺术效果。

(4)突出低音为旋律配和声

这是在我国传统各大筝艺流派中所共有的技法。即根据演奏者对乐曲掌握的娴熟程度,无论在演奏慢板还是中板时,一般在每个乐句的最后一个音(有时也在乐句中选择),用勾指和八度和音向内游弹的手法,使该音延长,音韵更加浑厚。这种技法使旋律具有立体感,既能发挥古朴、典雅的风格,又能使旋律更加充实和丰满。

(5)丰富多变的左手揉颤、按滑音

由于传统客家筝采用金属弦,除可自如地吟弦外,还为延长余音和“做韵”创造了条件。历代客家筝家即利用这种条件,配以多种丰富多变的左右揉擅按滑音,而形成客家筝曲独有的典雅特点。

①揉颤音

在客家筝曲的演奏中,当软线乐曲出现7和4两个特性音时,或软线、硬线乐曲在曲调的骨干音上,常运用揉颤技法来加强和润色声音,使其在音质上富于变化,从而突出乐曲的风格韵味,加强音乐的气势和表情。而在其他的音上,或用轻揉吟颤技法,或平按直音不揉不颤,在音质上形成对比,以加强和丰富音乐的表现力。

②滑音

由于汉语方言声调因素的影响,滑音技法不但是连缀乐音构成曲调的一种方式,而且是装饰曲调使之富有风格特色的重要手段。方言声谓的音高趋向变化,影响滑音的音高走向、滑音的音高范围、滑音的方式以及清音的速度、力度和长度。由于民族器乐滑音演奏过程的运动形态,一般多是“定性”和“非定量”进行的。所谓“定性”是指滑音的性质和种类,即滑音演奏过程的音高走向和音高范围。所谓“非定量”是指滑音在单位时间里滑动的速度和力度变化,即滑音演奏过程的快慢和强弱变化。在演奏滑音时,滑音的运动形态常根据音乐表现和乐曲风格的需要,具有即兴变化的特点。这种“非定量”的滑音变化,在乐谱上又很难标记,因此,通过左手按滑与右手弹奏的有机配合,掌握好滑音的速度、力度和长度等方面的变化,对于表达音乐情感和突出乐曲的风格韵味是非常重要的。在客家筝曲的演奏中,常用的滑音主要有上滑音、下滑音、上方四清音、下方回滑音和延长拍数的上方(或下方)重颤音。

客家筝艺流派的旋法变奏和技法特点,一方面是与其他筝艺派的风格特点相比较的阐述,同时也是指一般的规律。要将客家筝曲弹奏得出神入化、变幻无穷,那是与演奏者对乐曲的理解程度,掌握客家音乐语汇的水准以及技法的娴熟程度,个人的自身音乐造诣紧密相关的。