摘要: 筝曲《行云流水》是作曲家关乃忠先生于2007年为七声弦制古筝而作的古筝与西洋管弦乐队协奏作品,由笔者于2008年3月8日在北京中山音乐堂与中国爱乐乐团首演,指挥张艺。本文通过笔者对作品的乐曲创作和文化内涵的分析,研究作曲家关乃忠先生对自然主义风格的创作追求。

一、概述

作曲家关乃忠先生1939年生于北京,1961年毕业于中央音乐学院作曲系,先期实践于国内艺术创作一线。1979年移居香港,1986年至1990年任香港中乐团音乐总监。1990年移居台湾担任高雄市国乐团指挥。1994年移居加拿大,后又执业于港台和北美音乐团体。多年国内外艺术生涯使得关乃忠先生在中国民乐创作者队伍中独树一帜,创作了大量民乐协奏曲。多产的民乐作品不仅是对民族乐器把握娴熟的表现,更是对民族文化的广阔探索和深厚理解。

《行云流水》是关乃忠先生于2007年为七声弦制古筝而作的古筝与西洋管弦乐队协奏作品。后于2009年又改编为民族管弦乐协奏版本,由笔者首演于台北,全曲时长17分钟。“行云流水”一词出自于苏轼《答谢民师推官书》:“大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,止于不可不止。”原意指文章的自由洒脱,无拘无束,后人常用于形容书法运墨和太极行拳。作曲家以此冠名,形似表现音乐的灵动与洒脱,意在表达对自由和自然的追求。

该曲是关先生长期坚持民乐创作过程中,体现其创作新高度的作品,是古筝史上第一部为七声弦制古筝创作的古筝与交响乐协奏曲。众所周知,古筝是五声音阶乐器。七声弦制古筝是本世纪的创新,尚处于摸索阶段,仍需不断完善。从历史传统角度讲,古筝是典型的“中和”乐器,五声部分规范了传统古筝曲“其所首重者,和也”的境界。但在当代传统音乐发展中,传统五声音阶古筝让许多作曲家在创作中感受到择音取律的限制,难于拓展古筝音乐更大的表现空间。为这样一个在悠久历史基础上改制创新的乐器作曲,是一个极大的挑战,既是对乐器自身潜力的挖掘,也是对演奏技术的拓展,同时为古筝作品的创作提供了更广阔的空间。

关乃忠先生不但是民乐研究大家,也对古筝极为熟悉。在该曲创作中,作曲家着力运用七声弦制,努力打开了古筝表现空间。七声弦制古筝将音阶拓宽,丰富了乐曲创作的调性色彩,增加了演奏的表现空间,更丰实了古筝乐曲的内涵。作曲家运用七声弦制创作该曲是有其自身历史文化原因的。

关乃忠先生在民乐创作中,有一条比较鲜明的脉络,就是“尚庄”,即“崇尚自然”。老庄同道,庄子更重自由。 《逍遥游》是庄子自由精神的代表,关先生曾以此题创作管子协奏曲,浓墨重彩地用音乐展现“庄子哲学中永恒的精神世界和自由遨游的境界”(作曲家语)。

“行云流水”一词源于苏轼。公元1100年,苏轼出海南、过广州,给江西进士、广东推官谢民师写了两封信。第二封信,即著名的《答谢民师推官书》。这篇书信体文章流传后世,备受推崇。按今天说法,这是一篇文学评论短文,侧重谈及文风。苏轼借表扬谢民师文章大气,批评扬雄堆砌辞藻。夸赞谢民师的文章时说: “大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,常止于所不可不止,文理自然,姿态横生。”苏轼的这段名言千古不断,人人引用,各解其意,各取所需。对应“求物之妙,如系风捕影,能使是物了然于心者,盖千万人而不一遇也,而况能使了然于口与手者乎?是之谓辞矣。”这一段进一步的解释,使我们更加清楚了苏轼对文风的偏好。自然洒脱,无拘无束,不刻意雕琢,又能把所思所想清楚表达出来。其核心要旨是文法行止要自然而非刻意。

关乃忠先生从《逍遥游》的尚庄,到《行云流水》的崇苏,一脉相承指向“自然”二字,尽透出作曲家音乐创作的哲学和美学追求。作曲家基于自己对庄子自然美学的理解和追求,并借以七声弦制古筝的宽阔音阶赋予的创作空间,把追求自然的文化内涵融入到了《行云流水》的作品中,营造出一个自然环境,突出了乐曲的自然主题,鲜明且丰富地还原了苏轼对行云流水意境的理解与追求。

二、作品分析——自然主义的呈现

笔者从作品定弦、作品技法创作特点以及曲式分析等方面进行分析研究,体会作曲家关乃忠先生创作此作品的内涵及风格。

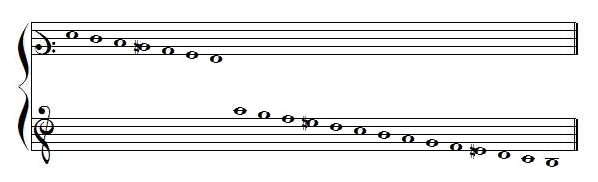

(一)定弦

作品使用七声弦制古筝,采用七声音阶定弦。乐曲创作整体建立在七声音阶基础上,在不同段落及部分进行转调离调,既保持了乐曲的中国传统音乐风格特征,又通过转调为乐曲增加了紧张感,为乐曲发展推进增加动力。

在七声音阶定弦中,乐曲从第一部分a小调转到E大调,到第二部分e小调转d小调,从第三部分d小调转F大调,到第四部分的D大调。乐曲运用丰富的转调,来表现音乐在一个统一的主题上,如行云流水般自由自在的发展。

这种多样的转调安排使得音乐在发展过程中更加自然、自由,使得听觉色彩也更加丰富多样。作曲家使用七声弦制古筝,力求挖掘古筝更多的音响可能。而七声弦制古筝及七声音阶定弦为乐曲转调及创作提供了更为广阔的空间。

(二)结构分析

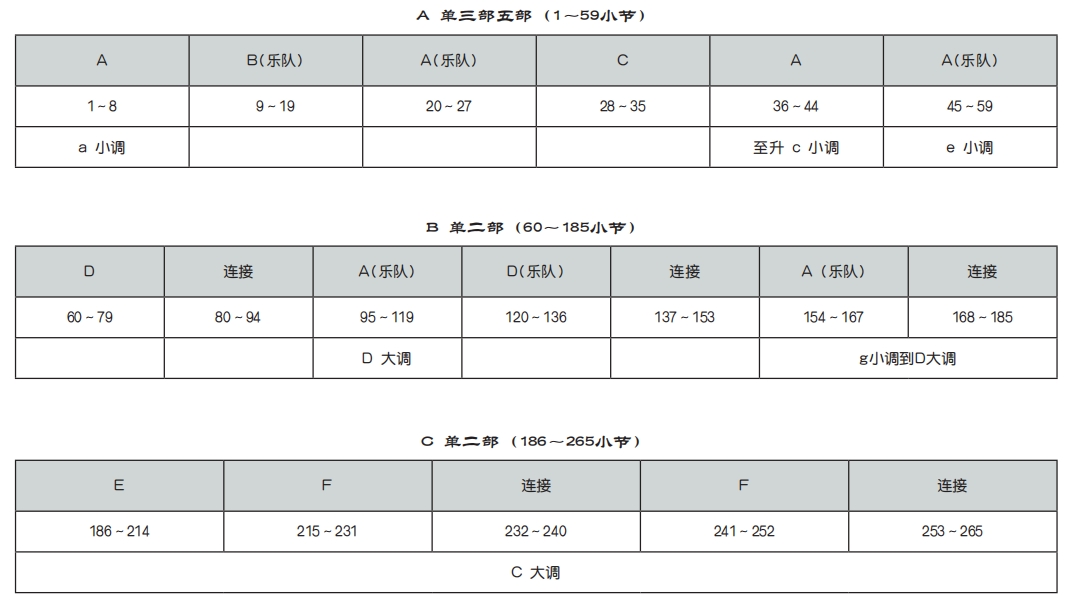

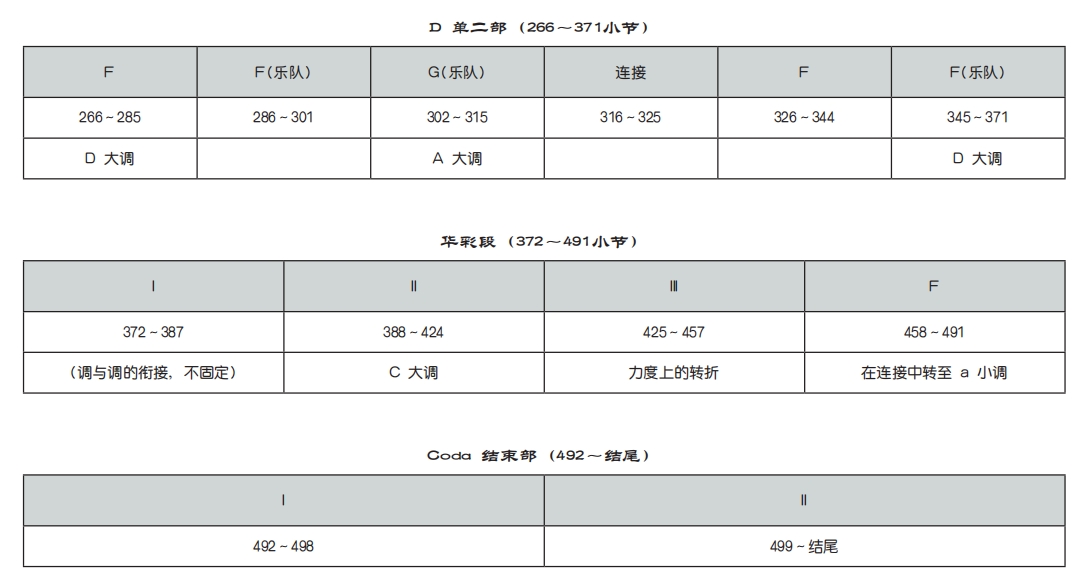

整首作品大结构上分为六个部分,分别为A(单三部五部)、B(单二部)、C(单二部)、D(单二部)、D' (古筝华彩段加F’)、Coda(结束部)。细分如下:

1.A部分(1~59小节)

作品的第一部分,速度为流动的中速。乐曲不同于传统创作,一开始就直接进入旋律主题。乐队弦乐以保持的一个持续音为主,音乐形象如同浮动的云朵,轻轻飘动。古筝在一小节伴奏后进入solo部分,伴奏较少且非常轻薄,古筝灵动的旋律淡雅地飘动在伴奏声部之上。此时的音乐处理安静飘逸,描绘了自然界天空行云、地上流水的自然景观,为乐曲“行云流水”的音乐意境和形象,做好了铺垫。之后发展中,古筝与乐队交错进入,并逐步融为一体。乐队加入后转e小调,以e小调结束第一部分。

整个第一部分,音乐平稳舒展,作曲家力求以最自然的音乐发展趋势来表现大自然中的静谧和灵动。

2.B部分(60~185小节)

作品第二部分为快板。以D大调为主的调性,一开始就奠定了这一段落活泼跳跃的音乐基调。之后乐队又从g小调转回到D大调。此段落的节奏以三拍子为主,使音乐的律动更加积极、活跃。3/4拍与3/8拍的频繁交替,让音乐更具有舞蹈性。

此段塑造的音乐形象发生了变化,三拍子的出现增强了乐曲的跳动性,如同山涧溪流,轻快流淌,无拘无束地向前奔流着。古筝的旋律声部也加入了大幅度跨八度的大跳音,以较快的速度演奏,表现水流倾泻而下飞溅击石的音乐形象。此处作为新的音乐材料,让人获得一种新的听觉感受。

3.C部分(186~265小节)

作品第三个部分,是A主题材料的倒影。整个段落是C大调。作曲家在此段落用音非常简洁,使此段音乐风格具有“无言之美”的特征,整体意境氛围空灵旷远。著名英国诗人济慈在《希腊花瓶歌》中曾说“听得见的声调固然幽美,听不见的声调尤其幽美”。

此段简练的旋律音以长线条的形式,表现出一种空灵气质的旋律形象。多处的空拍小节及乐队长音的留白设计,让人感受到此时“无声胜有声”的美感。此段的乐队伴奏与古筝形成的和声效果辽阔、空旷、大气。C大调持续全段,使音乐感觉稳定,塑造出一片寂静、空旷、庄严的自然景象,让听者感受到大自然的神圣意境。此段“无言之美”的创作方式,让人感到更加自然,更加引人入胜。

连接部分(249~265小节),连接部在调性上不断转换,在速度上以小节为单位由慢渐快,音乐情绪从松弛到紧张开始转换,逐步将音乐发展至下一个段落。此部分较为短小,起到承上启下、情绪转换的作用。

4.D部分(266~371小节)

作品的第四部分又回到快板,调性以D调为主,节拍以稳定的二拍为主,表达欢快的气氛和积极向上的自在追求。此段是A部分的变化再现,和全曲高潮的推动部分。此段采用了A部分和C部分的材料。乐队与古筝在快速演奏中有机地结合在一起,时而交织,时而对比。乐队的铺垫与烘托让古筝在音乐进行中处于核心地位,如同描绘森林中的鸟儿自由自在、无拘无束的飞翔。它时而飞入丛林、时而翱翔于天空,自然洒脱,让听者仿佛身临其境,感受到天空任我飞、海阔凭鱼跃的意境。

5.华彩段落(372~491小节)

作品的第五部分为古筝的华彩段落,全部由古筝独奏。调性是不固定的多重转调。古筝的华彩演奏运用大量的音阶式上行下行快速弹奏技法,并融合了主题素材A的独白式再现。在节奏与速度上作曲家在创作中给了演奏者较为自由的空间,让其发挥自己内心世界的“自由”状态。此段音乐时而激昂,时而静谧沉稳,形成鲜明的对比冲突。此部分虽然是无伴奏的独奏华彩段落,但由于演奏者可以自由把握音乐空间和情绪,使得听者仍能感受到强烈的音乐冲击力。

小连接(458~491小节),在这个连接部的几个小节,乐队开始进入。通过力度饱满、情绪激昂的演奏,乐队与古筝独奏引申出全曲的最后一个部分。

6.Coda结束部(492~结尾)

此段是全曲的尾声,乐队和古筝的演奏交相呼应,气势磅礴。在乐队与古筝强力度的对奏后,古筝将乐曲主题再次以摇指的方式奏响,使全曲在结尾处再次回归到第一主题材料上,作品风格既自由又不涣散,具有强烈的统一风格。乐队伴奏保持三连音和弦,用强力度的重复演奏来强调和协助古筝主题的激昂迸发。作曲家在此处的创作有推波助澜的用意。最后,古筝用极强力度的摇指技法再次奏响第一主题。此处演奏情绪饱满,充满激情,用长线条歌唱的方式将第一主题再现,实现了将全曲推向音乐高潮的意图,也将整个作品情绪推到了一个新高度。开阔壮观的结束音,让作品余音萦绕,如同展现了一个更加广阔、无限的天地。

整部作品音乐结构完整,逻辑严谨,又不失自由发展的立意。作曲家以不同的音乐形态和音乐色彩描绘了一幅行云流水、自然自由的画卷。

(三)作曲技法创作特点

1.和声特点

全曲主要分三类和弦,其中七和弦用的最多,附加音和弦也相对较多。第一类:三和弦,第二类:七和弦,第三类:附加音和弦。这样的和声布局为作品清新自然的风格和自由流动的格调奠定了基础。一下举例说明三类和弦的两种不同用法。

(1)功能性

功能性用法体现在曲目中一些地方,通过对主和弦的强调,把这个调性进行稳固(或者叫:稳定调性)。例举:44~45小节,低音在乐队部分从B到E音,强调E大调的属到主的解决。例举:119~120小节。这样的和弦特点贯穿全曲。

谱例:44~45小节

谱例:119~120小节

(2)色彩性

在乐曲和声色彩特点上,最明显的是追求半音化特征。例举:109~119小节,249~253小节。作品中乐队部分大量使用半音阶下行,使的和声在调性上有了很强的冲突感。

谱例:109~119小节

谱例:249~253小节

(3)调节作用

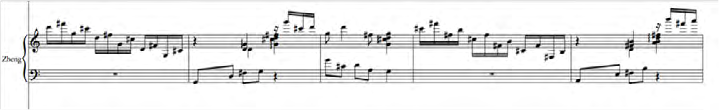

作品中附加音和弦具有强烈的调节色彩,起到了调节作用。例举80~87小节,此处乐队和声起到了调节色彩的作用。

谱例:80~87小节

2.节奏特点

作品在创作中最大的节奏特点就是频繁的节拍变化。如作品60~90小节处,节拍在3/4和3/8中进行频繁的转换。在转换过程中固定不变的是3/4中的八分音符与3/8中的八分音符,这样的变化节拍增加了演奏者律动把握的难度,但也增强了听者的生动感受。

作品大量正负拍的交替使用。这样的节拍变化通过乐队与古筝不同声部的交织进行,更增强了音乐律动与重拍的不稳定性,使得音乐更加灵活地表现自由自在、起伏翱翔的状态。这种节奏节拍的设计也为后面段落的发展做出铺垫。

三、自然主义与《行云流水》——作品的文化内涵

古筝是一件中国传统弦乐器,通识考据最早至李斯《谏逐客书》,其中述: “夫击瓮、叩缶、弹筝、搏髀,而歌呜呜快耳者,真秦之声也。郑卫桑间,韶虞、武象者,异国之乐也。今弃叩缶、击瓮而就症卫,退弹筝而取韶虞,若是者何也?快意当前,适观而已矣。”上述这段话经常被用做“秦筝”之说的明证,进而“筝始于战国时期”成为共识。李斯的这篇著名的劝谏杰作,讲的是说服秦穆公要有引进人才的开放胸怀,方能实现统一天下的梦想。李斯因此文打动秦王而被恢复官职,并名垂史册,古筝也因此名篇而被证身有2000年历史,始自春秋,经秦、汉、唐、宋,又历元、明、清,至今日已成为民乐中的重器。如此古老的乐器至今仍活跃于现实生活中,应该是世界上绝少的现象。

古筝是如何在“中和”与“郑卫”纠缠中生存下来并且发扬光大的?回答这个问题还需更多研究。但是很可能正是这个纠缠,给了古筝发展的活力和能量。以比较远的视角,从古筝曲目到演奏技法的变迁中,我们或许可以发现自然主义在古筝这个纠缠中的身影。

在中国艺术创作中,尤其是民乐创作中,谈及自然主义,大多要从“道法自然”开始。老子《道德经》的“人法地、地法天、天法道、道法自然”揭示整个宇宙“自然而然”的规律。然而,老子的“自然”与今日西学中自然主义的“自然”不是完全相同的。 《庄子·应顺帝》中说“顺物自然而无容和焉”。可见顺应客观事物的状态而不去刻意改变是“道法自然”的要义。相较于中国古老的“道法自然”,成形于19世纪的西方自然主义就年轻很多了。但是与中国不同,西方自然主义先始于文学创作,后进入哲学领域。

左拉在《书简》一文中说:“我看见什么,我说出来,我一句一句写下来,仅限于此。”以此表达了自然主义的核心含义。另外,左拉在自然主义的标志著作《戏剧中的自然主义》中宣称“自然主义是浪漫主义的终结者”。左拉的自然主义是以真实为基础,不认同对真实再创造的戏剧创作手法。受文艺领域自然主义发展的影响,到了20世纪30年代美国哲学家杜威和桑塔雅那创立了自然主义哲学流派。以左拉为代表的文学艺术领域的自然主义思潮影响巨大。其中在音乐界,柏辽兹这位浪漫派大师创作的《哈罗尔德在意大利》充分展现了自然主义的倾向。后来的德国作曲家卡尔·奥尔夫甚至创造了一个自然主义音乐教育体系。实际上,自19世纪下半叶开始,自然主义在西方音乐界大行其道,崇尚自然、田园乡村、东方文化和纯天然等元素渗透在大量音乐作品中。虽然并无自然主义乐派一说,但自然主义已经成为当今西方音乐界的主流风格之一。

从老庄“自然”到左拉“自然”,东西方文化的自然主义融合在一起,也极大影响着中国音乐工作者们。 《行云流水》作者关乃忠先生的艺术生涯跨越了东西方两个时空。我们在作曲家大量的作品中能够充分感受到东西方两种文化的交织融合,这也是关乃忠先生在中国作曲家中,尤其是民乐作曲领域里具有鲜明特色的地方。

在《行云流水》里,老子“道法自然”的意念、庄子“自然而然”的本守、苏轼“行止自然”的追求,我们都能在乐曲调性、和声、节奏等方面得到充分体会。庄子认为“人为即伪”。关乃忠先生作为尚庄之人,以音乐创作的方式追求“去伪存真”的境界。可以说, 《行云流水》是关乃忠先生众多作品中的自然主义代表作。

对《行云流水》这部自然主义作品,既要深刻、全面、透彻理解作品中老子、庄子、苏轼和左拉等思想反映,也要准确把握作品的自然要义,选择对应演奏方法,充分演绎作品内涵,方能真正展现关乃忠先生的作品精神。正如苏轼在《答谢民师推官书》中所言“求物之妙、如系风捕影,能使是物了然于心者,盖千万人而不一遇也,而况能使了然于口与手者乎?是之谓辞达。辞至于能达,则文不可胜用矣”,虽然演奏者了解了这部作品的思想,也领会了作曲家的意图,但能否通过演奏把乐曲内涵表达清楚?如果能做到达意,那么演奏者的功力就运用不尽了。作曲家取“行云流水”为题用意极深。演奏者须追溯出处,通读原文,方可发现作曲家借苏轼原文对演奏者提出了很高的要求。

如何表达《行云流水》的自然主义精神?还要在苏轼的这部名作中找寻答案。“大略如行云流水、初无定质,但常行于所当行,常止于不可不止,文理自然,姿态横生。”这段话本身就是极为精准的演奏方法,又见作曲家之深意。“不拘形式,行止自然,摒弃做作,姿态随心。”这就是作曲家借苏轼文对演奏者的要求,亦可称之为“自然演奏”。

作曲家取材苏轼名篇创作此曲,具有多重含义,一是择取“行云流水”为曲名,二是确定此曲的自然主义风格,三是借助此曲还原苏轼对自然主义文风的向往,四是以文代教引导听众理解此曲意图,五是以文代指提示演奏者自寻此曲的达意演奏方式。对照苏轼《答谢民师推官书》,解读、体会、演奏《行云流水》,这也是关乃忠先生留给演奏者的不表之意。

结 语

苏轼是我国历史上独树一帜的名家。于仕途,进退自如,宠辱不惊,谨护操守而保生养。于人文,包容达观,造诣极高,持儒崇道而尚自然。苏轼一生成就非凡,但在临终之年所作《自题金山画像》如述:“心似已灰之木,身入不系之舟。问汝平生功业,黄州惠州儋州。”这首被后人解为“悲歌绝句”的名篇恰恰是苏东坡对人生的向往。其中“不系之舟”一词源于《庄子·列御寇》“泛如不系之舟,虚而遨游者也”。联系此诗所作一年前的《答谢民师推官书》“但常行于所当行,常止于所不可不止”, “不系之舟”的心意尽表。

从史学角度看,苏轼没有因政治上尊儒而得意,却因在艺术上崇道而辉煌。晁无咎(北宋文人)评价苏轼“苏东坡词,人谓多不谐音律。然居士词横放杰出,自是曲子中缚不住者”。苏轼之词不为唱、无需律,以诗为词,开豪放派先河,尤是晚年更加行云流水、自由洒脱。

在人生的晚年间,苏轼以豁达谦逊态度一再表达了对自然和自由的向往。与苏轼写下《行云流水》时年龄相近的关乃忠先生,取材苏轼名篇,借七声弦制古筝为载体,以苏轼艺术风格为背景,融入作曲家“自由地向往自然”的精神追求,创作出了这部极具鲜明特色和含义深刻的作品。

《行云流水》既是作曲家自然主义风格的代表作,也是向同样“自由地向往自然”的苏轼的致敬之作。