摘要:王建民的古筝协奏曲《枫桥夜泊》,巧妙地运用独特的音乐语汇,将唐代诗人张继的诗作精髓融入其中,塑造出一种深沉且富于悲美意蕴的音乐形象。该曲以景寄情,通过其内在的家国情怀,深刻展现了忧国忧民的深远情感。其独特的悲美意象连接古今、跨越千年,彰显了高度的艺术成就,更在传递中国声音、展现中国力量方面发挥了重要作用。

关键词:古筝协奏曲《枫桥夜泊》;悲美意象

“以悲为美”的审美倾向,深刻烙印于中国传统文化之中。儒家的“仁爱”理念、道家的“顺应自然”哲学以及佛家的“慈悲”情怀,这些中国哲学思想的精髓,在一定程度上塑造了国人的审美观念,使“悲”成为文学艺术中常用的表达形式。中国文化历来注重内心世界的体验和真挚情感的表达,这种“悲”的艺术展现,往往能够引发人们更为深刻的反思,并激发出更为强大的精神力量。在诗词、戏曲、小说等丰富多彩的艺术形式中,悲剧情节与悲情人物屡见不鲜,成为艺术创作的重要元素,而在音乐领域,对哀婉、忧伤旋律的偏爱亦是对这种审美倾向的生动体现。

王建民的古筝协奏曲《枫桥夜泊》便是根植于这样的深厚文化土壤中,这部作品以音乐为媒介,重新诠释了张继著名诗作《枫桥夜泊》蕴含的悲美意象。它既是对古代文学的一种致敬,又成功搭建起连接古代文学与现代音乐的桥梁,展现了“以悲为美”审美倾向的独特魅力与时代价值。本文将从悲美意象形塑、悲美思想解读、悲美情感表达三个方面解读中国式的“悲美”。

一、悲美意象的形塑

枫桥夜泊

唐代诗人张继的《枫桥夜泊》创作于“安史之乱”后,当他途经寒山寺时,深受江南深秋夜景的触动,写下了这首意境深远的羁旅诗。诗中“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”绘影般的描写,不仅展现了江南水乡秋夜里的幽美景色,更透露出诗人内心的羁旅之思和家国之忧。王建民先生根据此诗所蕴含的意境,将其创作成古筝协奏曲,用感人肺腑的音响形式连接时空,贯通古今。

王建民先生是中国当代著名的作曲家和音乐教育家,其作品在古筝发展中具有举足轻重的作用。他的筝乐作品将民族风格与西方作曲技术相结合,以独特的音乐语汇体现了时代性与民族性的统一,将传统与现代、东方与西方的音乐元素融会贯通,展现出多样化的创作题材和丰富的音乐色彩。古筝协奏曲《枫桥夜泊》便是他的代表作之一,他在作品中成功地融合了诗词意象与音律之美,利用特有的音乐创作手段,将千百年前诗人的羁旅之苦以及忧国忧民的悲美意象再现于世。

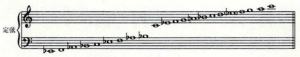

1.定弦

调式调性是音乐风格的基本要素之一,“古筝的定弦法及由定弦所构成的调式对乐曲的风格韵味及技巧的发挥、表现力的扩展,尤其对乐曲创作手法的运用有着很深刻的影响。”①王建民十分善于运用古筝定弦这一独特方式来展现调式调性特点。在《枫桥夜泊》的创作中,他以五声调式为基础,巧妙地运用人工定弦,突破了传统筝曲中单一的结构,使作品在调式上独具个性,丰富了筝曲的表现力。此外,他还大胆地探索琴弦的张力和乐器的共鸣特性,通过这些特性与音乐形象塑造相融合,使得古筝的音乐表现力得到了充分的发挥。

《枫桥夜泊》的定弦打破了传统筝曲五声音阶定弦的规律,采用独特的人工定弦。在七声雅乐的基础之上加入宫调之间转换,融合了F宫调系统、B宫调系统、E宫调系统与A宫调系统,并且按照一定音级比例或多种音列组合,形成了非八度周期定弦。此外,各组之中音程关系的改变在调式结构上也带来了新的变化,不同音阶与调式的组成奠定了忧郁悲愁的情绪基调。在弦序的安排上,分别是E徵—E宫雅乐—F宫燕乐—C徵,这样的定弦颇有首尾呼应的美感。②同时,此种定弦方式吸取了北派昆曲一北曲的音乐风格,具有独特的文雅、悲凉、伤感的气质,更突出了乐曲的“悲愁”之感。

独特的定弦方式使得乐曲《枫桥夜泊》在保持中国传统音乐韵味的同时,又融入了西方作曲技法的元素,形成了独特的音乐风格和表现力。通过运用这些复杂的调式和定弦方法,作曲家捕捉到了唐诗《枫桥夜泊》中的意境和情感,将其转化为动人心弦的音乐作品。

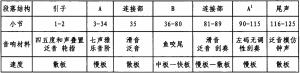

2.曲式结构

古筝协奏曲《枫桥夜泊》的曲式结构为再现单三部曲式,并带有2小节的引子,整体曲式结构如下:

乐曲以“散—慢—中—快一散”的速度变化进行布局。这种结构形式不同于西方严格规整的三部曲式,具有更强的灵活性和自由性,体现了中国传统艺术创作“形散神聚”的结构观念,与唐大曲的曲式风格颇有神似之妙。

——————

①焦金海:《论筝乐定弦调式音阶》,《音乐研究》1998年第3期。

②孙怡:《王建民的古筝音乐创作》,《音乐艺术》2022年第1期。

——————

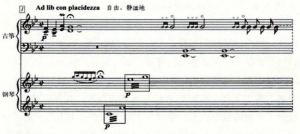

3.调式布局

引子部分为散板,标记为“自由、静谧地”。作曲家采用E宫调式,并借鉴了昆曲曲调,尤其是"fa的运用,更加突出了昆曲特色,整个力度基本保持在“P”范围内。音乐通过古筝的纯四度音程开头,逐步过渡到双手点指,再引出摇指,最后以五个泛音结束,终止于C羽雅乐调式的羽音。引子部分着力营造出朦胧夜色下泛着徐徐微风的静谧氛围。

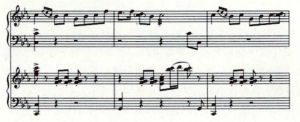

A部分为慢板,旋律细腻舒缓,具有典型的南方音乐特点。此部分由ab两个主题构成:a主题采用E雅乐音阶,更突出了音乐中“悲愁”之情的塑造;b主题依然沿用a主题的抒情基调,旋律变得更加婉转。在这一部分中,作曲家使用6/4拍和4/4拍的交替变化形成不同的强弱对比。琴声缓缓而来,描绘出江南水乡秋夜的幽静景色,同时也将诗人心中无尽的感慨与惆怅表现出来,更添一份“忧愁”之感。

B部分由abc三个主题构成,呈现a+b+c+b的主题结构。这部分速度变化较多,随着音乐的进行,由中板逐步过渡到快板,速度的变化将乐曲的情绪逐渐推动至高潮。主题a部分与钢琴织体相互交织、呼应,音乐的流动感侧面表达出诗人心中流动的思绪。主题b部分采用传统作曲手法——鱼咬尾,这种独特的手法不仅将主旋律突显出来,也为这一段落带来全新的明亮欢快色彩。主题c部分是全曲的华彩乐段,旋律流畅且富于激情,古筝与钢琴伴奏交相呼应,将乐曲的情绪推向了高潮。

再现A¹部分中,速度回归慢板,气氛悠远、静谧。该部分在重复A部分的基础上,为烘托意境,将调式和节奏进行调整。其中,a主题转为F调,在旋律和节奏上更加舒缓;b主题在A部分的基础上将音乐进行提炼,使得音乐形态更加鲜明简洁。

乐曲的尾声部分,作曲家在“Pp”的力度下,使用古筝的泛音和钢琴的旋律共同营造出“夜半钟声到客船”的悠远意境,带来无限畅想。

《枫桥夜泊》的曲式结构体现了西方三部曲式的严谨与中国传统民族音乐元素的巧妙融合,既保持了传统音乐的韵味,又通过丰富的速度变化和情感表达,展现了作曲家深邃的艺术构思和精湛的创作技巧。

4.音乐元素

作品通过音乐语汇来再现和拓展张继同名诗作的意境和情感,将传统音乐素材、文学元素融入音乐创作,凸显出独特的文雅、伤感的气质,也表现了筝乐的多元性。

(1)借鉴昆曲元素。乐曲中大量借鉴了昆曲的音乐元素,在旋律与音调方面,曲中采用了昆曲北曲的音调特点,使用七声雅乐且突出变徵和变宫音的运用。乐曲中虽没有完整借鉴昆曲中的某一曲调,但在旋律上采用昆曲特有的音调进行创作,并在旋律中使用起伏较大的音高关系和大跳音程。曲中较少使用传统筝曲常用的按滑音及颤音,使得音乐中的棱角清晰可见,更加符合北曲果敢刚劲的韵味。

(2)融入民间音乐素材。乐曲在创作过程中,借鉴了江南丝竹音乐中“以角定宫”的原则,通过特殊的创作方式,使得乐曲在调性上更加丰富多彩。这种方式不仅拓展了古筝的表现力,还使得乐曲风格更具特色,能够更好地展现出江南水乡的柔美与雅致。同时曲中还融入了苏州民歌的素材。这些民歌素材为乐曲增添了地方色彩和民族风情,使得乐曲在旋律和节奏上更加贴近民间音乐的风格。

(3)运用钟声文化元素。乐曲中巧妙地引入了钟声这一元素,与原诗中“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”的意境相呼应。无论是张继的诗作还是王建民笔下的《枫桥夜泊》,“钟声”意象都是一个深刻的艺术形塑记忆。在古筝协奏曲《枫桥夜泊》中,王建民精准地抓住了这一意象特征,以精湛的音乐技术塑造了“钟声意象”。通过音色的精准模仿、节奏与力度的巧妙搭配、和声的细腻处理、动态的丰富变化以及情感寓意的深刻表达,构建了一种跨越时空的音乐体验,塑造了一曲深情的叙事。此时,“钟声意象”已经转化为一种文化上的共鸣,一种心灵深处的触动。

二、悲美思想的解读

“悲”字,从字形解读,由“非”与“心”上下相叠,蕴含着深邃的内涵。诸多文献对其进行了丰富而深刻的阐释,早在先秦时期,中国社会对“悲”的情感便开始了深入反思,逐渐孕育出“悲美”这一独特的审美意识。在中国古典文学中,诗人们借助自然景物的描绘与人生境遇的抒发,通过个人情感升华,表达更高层面的深刻感慨。在音乐领域,一些音乐作品通过精湛的创作手段和丰富的音乐语汇,将悲伤情感转化为优美而感人的音乐语言,使听众在感受悲伤的同时,体悟到精神力量的抚慰与升华。这些作品不仅展示了“悲美”在艺术形式中的独特魅力,也反映了中国人对“悲”这一情感的深刻理解和独特审美。

1.诗歌美学

唐诗《枫桥夜泊》以其深邃的意境、独特的情感表达和精湛的艺术手法,展现了诗歌美学的独特魅力。

(1)意象选择与意境营造。《枫桥夜泊》开篇即以“月落乌啼霜满天”描绘了一幅静谧而凄清的秋夜图。月亮、乌啼、秋霜,这三种意象相互交织,共同构建出清冷、孤寂的氛围,为全诗奠定了忧伤的基调。接着,“江枫渔火对愁眠”进一步丰富了画面,江枫的静谧与渔火的摇曳形成鲜明对比,既展示了秋夜的生动景象,又融入了诗人的愁绪。这种意象的选择与组合,体现了诗人高超的意象营造能力,渲染出极强的画面感。

(2)情感表达与内心抒发。全诗情感深沉,充满了诗人旅途中的孤寂与愁绪。诗人以“对愁眠”三字直抒内心的愁思和无法入眠的困扰,将个人的情感与秋夜的景象融为一体,而“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”更是将诗人的思乡之情推向高潮。夜半钟声穿透了夜的寂静,传到了诗人的客船上,不仅唤醒了他的孤寂与愁绪,也引发了他在这种场景下对家国、人生的深刻思考。

(3)文学手法与语言运用。诗人借景抒情、寓情于景,巧用对比、象征等手法,使得诗歌的内涵更加丰富和深刻。例如,“月落”与“乌啼”构成动静结合,“江枫”与“渔火”形成明暗对比,“月落”“霜满天”与“江枫”“渔火”之间形成冷暖对比,使得诗歌的画面更加生动立体。诗人还善于运用简洁而富有表现力的语言,如“霜满天”“对愁眠”等,既准确地描绘了景象,又深刻地表达了情感。这种语言的精炼与准确,是诗歌美学的重要体现。

2.人文美学

诗人在困境中对人生的感悟,对家国的坚守以及对生命的豁达,展现了中国文人的精神与节操。在千百年后,通过音乐形式展现出来,这种人文美学得到了传承和延续。

(1)文化内涵与人文情怀。《枫桥夜泊》一诗,不仅是一幅细腻入微的江南秋夜画卷,更是唐代诗人张继内心情感与人文情怀的深刻抒发,其人文特点在于其跨越时空的普遍共鸣与传承千年的文化内涵。这首诗以其独特的自然景象为载体,深刻揭示了人类共有的情感体验——羁旅之愁与家国情怀。在诗歌意境的描写中,张继巧妙地将个人的孤寂与对广阔世界的感知融为一体,使得这份愁绪超越了个人遭遇的局限,成为了人类共同的精神寄托。它让人们在不同的时代背景下,都能感受到那份对远方家园的深切思念,以及对安定生活的渴望,体现了人文主义中对人性普遍价值的关怀。诗中的意象选择与情感表达,体现了中国古代文人的审美情趣与哲学思考。江枫的火红与渔火的温暖,在寒夜的清冷中显得格外鲜明。这种对比不仅增强了画面的视觉效果,也寓含了诗人对生命不灭的希望与坚韧。而寒山寺的钟声,更是成为了时间流逝与生命沉思的象征,引领读者进入一种超脱现实的冥想状态,思考宇宙人生的奥秘。这种通过自然景物抒发人生哲理的方式,是中国古典文学中特有的人文情怀,展现了诗人对自然、生命、宇宙间深刻联系的感悟。

(2)文化象征与历史价值。《枫桥夜泊》作为一首优秀的诗歌作品,极具文化内涵和历史价值。诗中的“寒山寺”和“夜半钟声”已成为中国传统文化的象征之一。寒山寺的钟声不仅仅是一种声音,更是一种文化的启迪,它代表佛教的庄严、神圣和深远的历史文化;而“夜半钟声到客船”的描述,则显示了佛教文化对诗人心灵的深深触动和启发,使得诗歌具有了更加深刻的文化象征意义。另外,诗中蕴含的历史文化信息,是对唐代社会风貌及士人心态的一种反映。安史之乱作为唐朝由盛转衰的标志性事件,至此以后社会动荡不安,深刻影响了文人士大夫的精神世界。张继通过此诗,不仅表达了当下“小我”的思绪,也间接反映了那个时代文人墨客的普遍心态:对国家命运的忧虑,对个人前途的迷茫,以及对理想世界的向往与追求。这种对历史背景的深刻映射,使得《枫桥夜泊》具有了厚重的历史感和深刻的历史价值。

(3)美学价值与时代意义。唐诗《枫桥夜泊》不仅是中国文学史上的一首不朽名篇,也是我们理解和欣赏中国文化和艺术的重要窗口。当诗歌跨越千年后,依旧能在当下触动人心,让我们在感受美的同时,也能深刻体会到那份对家国故土的深情厚谊,以及对生命意义的永恒探索。将诗歌《枫桥夜泊》的精神内涵延伸至音乐艺术领域,持续为我们当下提供美学上的启发和精神上的启迪,依然具有极高的美学价值和时代意义。它以文字、以声音的形式提醒我们珍惜当下,感悟生命的美好,同时也引导我们思考如何在有限的时光中追求无限的精神价值。因此,《枫桥夜泊》不仅是一首古典诗歌的经典之作,也是跨越时空、历久弥新的文化瑰宝。

3.音乐创作美学

古筝协奏曲《枫桥夜泊》的音乐创作美学彰显出作曲家对传统音乐元素的拓展与思索,使传统在当代语境中焕发出新的活力与意义,让音乐作品既承载着深厚的文化底蕴,又洋溢着现代的艺术气息,在传统与现代的碰撞融合中开拓出音乐创作美学的崭新境界。

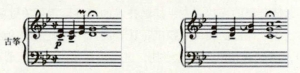

(1)音乐基调与调性布局。为创设唐诗《枫桥夜泊》的诗词美学意境,在调性布局上营造充满悲愁、凄凉和忧伤的情感氛围,王建民精心选用了羽调式。这种调式在中国传统音乐中常用于表达深沉而细腻的情感,委婉中略带昆曲的韵味,通过雅乐音阶的运用,音乐基调彰显文人音乐的高雅气质。从引子开始便确立了C商雅乐调式,并且使C主音贯穿全曲:

呈示部中,主音仍保持不变,稳定地围绕C羽雅乐调式展开,以符合其陈述性的功能,有条不紊地展开音乐叙事:

随着乐曲进入中部,调性转向F羽调式,这一变化为作品增添了戏剧性的张力:

到了再现部,调性进一步发展,移至主调的属方向——G商调式,之后经过一系列巧妙的过渡,最终平稳地回归到原始调性,为整首作品画上了一个完美的句号。通过这样细腻而富有层次的调性安排,作品在情感表达上呈现出丰富的动态变化,同时在音乐结构上也展现了严谨的逻辑性。作品中蕴含的深邃情感和高雅情操,仿佛随着音乐的流动,贯通古今。

(2)旋律发展与和声组织。独特的和声运用使得乐曲充满了孤寂、悲美之感。《枫桥夜泊》中大量使用三和弦与七和弦构建和声语言,表达丰富的和声色彩。在音乐的进行中,小三和弦与七和弦的运用是表达忧郁风格音乐较为常见的和声素材,它可以营造出流畅的情感变化。例如,从小七和弦过渡到三和弦可以产生一种释放张力、回归平静的效果,这在表达悲伤情感的高潮和缓解中非常有效。七和弦由于其不协和的七度音,往往比三和弦具有更大的紧张度和张力。在悲伤的音乐段落中,这种张力可以用来模拟人物内心的冲突和不安,从而增强音乐的复杂性和深刻性,使悲伤的情感表达更为细腻而多层次。在《枫桥夜泊》的音乐叙事中,四五度关系的叠置和声被巧妙地运用于关键的情感转折点,增强了音乐的情感深度和画面感。它们不仅在和声层面上丰富了音乐的色彩,还在表现力上增添了一种深沉的怀旧感,与作品的主题——夜泊枫桥的孤寂与沉思形成了完美的契合。此外,四五度叠置和声的使用,还与中国音乐传统中的“意境”美学相呼应。它们在音乐中的运用,往往能够唤起听众对于中国古典诗词景象的联想,如秋夜的江面、远处的钟声等。这种音响效果进一步加深了音乐的文化意涵和情感表达,丰富了音乐的情感层次,使其成为一种有效的艺术手法,用以描绘和传达作品中所蕴含的深层情感和悲美意境:

曲中的高度叠置和弦,特别是九和弦的运用,为音乐的情感表达增添了丰富的色彩。这些和弦不仅扩展了音乐的情感深度,还通过构建紧张与释放的对比,探索多变的调性关系,与旋律线条紧密配合,共同塑造了一种深沉而复杂的情感体验:

在表达诗人夜泊枫桥的孤寂悲愁之苦时,九和弦的合理运用使得音乐更具穿透力和感染力,引人入胜、触动人心。这种强烈的紧张感在乐曲的高潮或情节转折点上使情绪张力被更进一步激发,增强音乐冲击力的同时,也为作品的情感表达提供了更为广阔的空间:

王建民对高叠和弦的运用,体现了他在音乐创作上深厚的作曲功底和创新精神。他不满足于传统和声的运用,大胆地引入了更为现代和复杂的和声技巧,使得古筝这一传统乐器在现代音乐创作中焕发出新的生命力。通过精心设计的和声语言,作曲家成功地将古筝协奏曲《枫桥夜泊》打造成为一部情感丰富、技术精湛、内涵深厚的现代音乐作品。作品的问世不仅展现出中国民族音乐的艺术表现力,也向世界展示了独特的中国意蕴和民族情怀。

三、悲美情感的表达

《枫桥夜泊》是一首集诗意性与音乐性于一体的佳作。它的诗意,深邃地触及了千百年间中国文人内心的幽微情感——愁绪、孤寂与敏感。在演绎《枫桥夜泊》时,演奏者应致力于捕捉那份跨越时空的共鸣,将张继笔下的枫桥、流水、古树、孤人等意象,通过古筝的弦音转化为一幅幅生动的画面。相较于一些历史题材的音乐作品,《枫桥夜泊》更倾向于抽象的意象化表达,这要求演奏者不仅需要具备深厚的音乐理论基础,还需具备深刻领悟作品文化内涵、精神境界的能力,进而以精湛的技艺、深厚的情感、敏锐的艺术感知力去捕捉每一个细节,用每一个音符去诠释“悲愁”的内心世界。

1.悲情基调

在开篇起拍之际,连续四个和弦的行进仿若打开了一扇通往历史深处的大门。这四个和弦,恰似夜幕笼罩下枫桥边的四座基石,沉重而冰凉,承载着岁月的沧桑与凝重。演奏时,开篇悲情基调的奠定至关重要。演奏者需留意手指自然的弯曲程度、手掌的支撑力度以及触弦瞬间的爆发力,弹奏位置应靠近琴码,以此营造出清冷的音色。值得注意的是,前三个小撮要紧凑弹奏,第三个小撮奏响后,左手需由慢渐快地进行揉颤,同时精确控制触弦力度与演奏气息。在乐曲中,悲情色彩的表达,左手揉颤技术的巧妙运用是关键所在。当表现人物内心极度痛苦时,可适当加大揉颤的频率和幅度,让音高产生较大范围的波动,使听众仿若置身于情感的漩涡之中,感受到其中强烈的挣扎,进而传达出一种深入骨髓的悲凉与不安。尤其是长线条叙事抒情时,要精准利用长摇与揉颤相结合的方法来表达人物内心情感。连绵不绝的长摇,加上揉颤技法营造的波动情绪,宛如声声叹息,又似阵阵哭诉,将凝重的气氛不断烘托,层层递进。每一次摇指,都如同命运之轮无情转动的声音,预示着故事注定的悲凉结局,也为整个音乐的发展奠定了深沉的基调。在这如泣如诉的旋律里,人们的思绪恰似穿越时空的飞鸟,被带回了那个如梦似幻却又满含悲欢离合的大唐岁月。

2.叙事传情

音乐为诗歌增添了更强的立体感,沉稳的旋律宛如平静的深海,看似中正平稳的旋律却预示、推动着情节的层层递进,而这种音乐叙事的发展往往是对演奏者细致入微的技巧运用的更大考验。乐曲主题是以叙事抒情为主的乐段,古筝以内敛低沉的姿态缓缓铺陈,用弱进的演奏技巧与精准的力度控制,以及手臂与手腕的松弛状态,共同营造出一种绵长而悠远的触感。左手的滑音、颤音与右手的弹奏相辅相成,共同编织出一幅幅既宁静又深邃的音乐画卷。在演奏过程中,左手的细腻处理尤为重要,它不仅是技术的展现,更是情感的流露。通过“慢揉”等技巧,演奏者可以传达出古代文人那种中正平和、超然物外的思想境界,使听众在音乐中感受到一种超脱与和谐之美。右手主旋律的每一个音符都需细细雕琢,弹奏这一部分时,需控制摇指的力度与音色变化,处理好“扎桩摇”与“悬腕摇”的结合。音乐由强渐弱时应采用“扎桩摇”,而由弱渐强时则采用“悬腕摇”。通过音色的微妙变化与乐句间力量的细腻转换,看似平稳的叙事线条,却深刻展现了诗人内心深处复杂的愁绪。

3.点睛之笔

乐曲的点睛之笔,是第81-89小节的连接部,以及第90-115小节的A¹乐段。连接部运用刮奏技法,与钢琴的低音区震音互相衬托,渲染出激烈的悲懑情绪,自由延展的旋律与B乐段紧张的快板形成强烈对比。此处刮奏是自由的,左右手指关节要立住,音域宽广,突出音头,速度由慢渐快。钢琴声部大量运用低音区不协和和弦模进,以模仿大鼓的音效,增强冲击力。古筝强弱起伏与钢琴的旋律起伏变化浑然一体,声音坚实有力,给人强烈的震撼感。A¹乐段音乐重新回到凄清、悲冷的意境里。古筝左手无调性的自由刮奏,不协和的音色将烦闷的情绪与寂静孤缭的画面巧妙交织,融为一体,形成一种独特而富有感染力的氛围。

演奏者不仅仅是在演奏音乐,更是在传达一种对人生、对历史、对悲愁的深刻感悟。在不协和刮奏的烘托下,之前所积累的忧愁、孤独等情感得到了升华,使听众深刻感受到诗人在那个特定环境下的复杂心境,也让整个作品的悲美内涵更加深邃。此时,摇指以轻柔之态弱处理,仿若一缕幽思,丝丝缕缕间,音乐便有了向“寂”的缓缓归势。而后,刮奏悄然回到琴码右侧,似一位引者,携着摇指,二者节奏渐次舒缓,力度慢慢幽微,宛如在临摹那江水平静无波之态。至此,乐曲初始的激昂澎湃如潮水般褪去,一幅衰落国度与萧瑟社会的长卷,于眼前悠悠铺陈开来,尽是沧桑与落寞。

4.余音绕梁

尾声宛如一幅画卷在舒缓的乐声中徐徐收起,像一位孤独的旅人在漫长的寒夜中逐渐归于平静。乐曲结尾采用渐弱的方式,就像钟声渐渐消散在夜空中,诗人的思绪也慢慢回归平静。演奏者逐渐放慢节奏、减轻力度,让音符轻轻地消逝。这种渐弱的处理方式营造出一种余韵悠长的氛围,仿佛诗人的忧愁依然在江面上弥漫,久久不散。此时,没有了激昂,没有了愤懑,只有一种深入骨髓的凄凉与落寞。这种情感不仅仅是诗人张继在那个夜晚的个人哀愁,更像是对一个时代、对世间沧桑变化的喟叹。每一个音符都像是一片落叶,轻轻地飘落在历史的长河中,让人体会到岁月的无情和生命的渺小。此时,一切都归于寂静,只留下千年不变的孤寂与悲凉。

中国式的“悲美”,表面看似充斥着悲愁与感伤,实则蕴含着对家国、人生、命运和生活的深沉热爱与执着眷恋。这种悲情并非仅仅是对个体遭遇的同情,更是对生命、情感与理想追求的重新发掘与肯定。它超越了个人层面的悲喜交织,升华为一种具有社会与民族内涵的悲剧情感。这部作品是对生命的眷恋与思考,更是意境中、动静结合间、虚实相间里,美中有悲、悲中存美的艺术形塑。正是这种对悲情的中国式诠释和对音乐与情感的深刻洞察,使得古筝协奏曲《枫桥夜泊》成为一部跨越时空、触动人心的经典之作。

参考文献:

【1】盛秧:《中国古筝知识要览》,上海音乐出社2020年版。

【2】王英睿:《二十世纪中国筝乐研究》,中国文联出版社2012年版。

【3】李学勤:《十三经注疏·毛诗正义》,北京大学出版社1999年版。

【4】孙怡:《王建民的古筝音乐创作》,《音乐艺术》2022年第1期。