潮州位于中国南方,隶属于广东省,古有九县一岛,称潮州府。1860年,汕头开埠,逐渐成为潮州地区的中心。自20世纪30年代以来,海内外潮州人习惯将“潮州”称为“潮汕”(汕头、潮州、揭阳三市之合称)。潮州筝乐主要脱胎于潮州弦诗乐和“细乐”(三弦、琵琶、筝合奏),另外有少部分来自当地其他民间音乐。潮州筝乐在中国近代较早传播到海外,涉及范围包括越南、日本、东南亚、港澳台等地区。

一、形制

传统潮州筝有十三弦、十六弦,桐木制成,头大而短,琴身逐渐向尾部收尖,通体长约四尺(市尺),首部宽九寸,尾部宽七寸,桑木为缘;面板弧度较大,弦轴装置在与码子平行的面板左侧;弦质初为丝弦,明代始流行金属弦,彰显出明亮、柔美的音色和一音多韵的特色。在当地,老一辈艺人仍称筝为“秦筝”,其古雅遗风可见一斑。

二、乐谱及调式

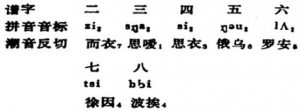

潮州筝乐多用F调定弦①,音域为3个八度,五声音阶排列,采用潮州音乐的二四谱记写方式。二四谱是以“二、三、四、五、六、七、八”为标记的地方性弦索乐谱,取其“二、四”两字命名。每个数字即表示弦位,也表示音高。分别相当于简谱中的sol、la、do、re、mi、sol、la。二四谱以潮州方言念唱,讲究“以音生韵,以韵带声”,这八字精要是潮州筝传统授艺的法宝(图1)②。

图1谱字与方言对照表

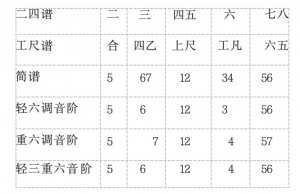

此外,从谱面及念谱中还可以表示出一些弹奏的手法:如“轻三六”,“重三六”中的“轻”“重”是指读谱的声调和演奏手法:“轻”念本音,演奏时左手轻按;“重”则重读,左手重按。所以,我们所熟知的“轻、重、活、反”,既是一种演奏手法,也是二四谱中的谱字和乐音,两者结合,互补协调。潮州筝调式变化的奥妙在于按音变调。演奏时,通过左手按音的变化,可得“轻三六”“重三六”“活五”“轻三重六”多种音阶和调式③。

如图2谱字表及乐谱、调式表所示④:

图2乐谱、调式对比表

三、乐曲曲体结构、板式结构及演奏手法

潮州细乐的曲目分硬套和软套两种,硬套以《胡筋十八拍》为代表,其他多为软套。细乐与弦诗乐多有共用的乐曲,弦诗乐十大套和连套曲几乎都可用作细乐组合去演奏。例如《锦上添花》《昭君怨》《平沙落雁》《寒鸦戏水》《月儿高》《小桃花》等等。上述这些乐曲均可在筝上演奏,成为潮州筝乐的主要曲目,曲式结构多为八板体。另外,有少部分潮州筝曲源于潮剧,或由汉调、庙堂音乐转化而来,属于非八板体的曲牌、唱牌类乐曲,如:《普天乐》《负米》《渔家乐》《思凡》《问卜》《莲花赞》《南海赞》等。套曲用同一种调的不同乐曲连奏,如轻六调的《平沙落雁》连轻六调的《穿山龙》;重六调的《月儿高》接重六调的《北雁思归》。连套演奏一首曲调可采用不同的调式,形成一曲多体,如:《粉红莲》《柳青娘》等。

讲究板式结构是潮州筝乐的一大特色,大套曲由头板、拷拍、三板三部分组成。头板是主曲,慢板,相当于4/4拍子节奏;拷拍、三板是由主曲压缩而成的快板,同样六十八板,1/4拍子节奏。演奏时先奏主曲,后接拷拍、三板。拷拍、三板又可根据情绪的需要作反复,从慢到快,逐渐形成高潮。

一般小曲也不离先慢后快、推奏作结的模式。“推奏”又称“催奏”,是潮州筝乐的各种变奏手法。推奏以花样奇特,手法繁多而著称,最常使的是用“三点一”“七点一”“企六推”“过板推”“跑马推”等。

四、演奏技法

右手突出“抹”法的运用。此为指序安排上与其它流派主要区别之处。如,潮州筝的“企六推”“攥”,就是以抹法弹旋律主音(“板字”)。

“煞音”是使余音止息的手法。演奏方法有二:右手弹,左手捂;弹弦后用该指或掌侧捂弦。

“着弦”多用于气氛活泼的乐曲和推奏中。着弦蓄力于指尖,快触弦,快离弦,音色玲珑。

此外,多用顺指、游指、八度轮指。

左手讲究换指按弦。强调大指按弦的自主性、灵活性。大指还可单独连续按弦。按弦讲究力度、走向、时差的变化。比如,按弦走向并非直上直下,而是横线、弧线、直线、斜线等,错杂多变。

五、潮筝代表支系及其传承传播

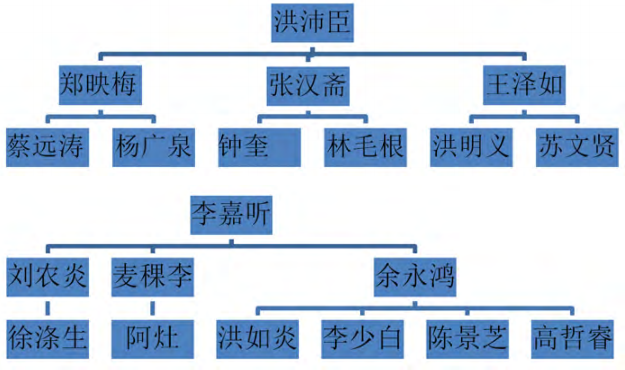

潮州本地区的筝乐传承有潮安洪沛臣(1866-1916)、澄海李嘉听两大主要支系,即“洪派”“李派”(见表1)⑤。

洪、李两派所传筝乐,曲名相同,传谱、手法、风格均不相同。“洪派”沿袭了弦诗乐、细乐句法齐整简练、和平级进、古朴典雅的乐风;“李派”不受传统演奏模式的羁绊,手法灵活多变,风格细腻流畅。

洪沛臣,原藉潮州府普宁县,培养了张汉斋(1885-1969)等一代筝乐大师。李嘉听在澄海城内“阳春幽处”乐社教潮乐、古筝,琵琶。余永鸿、洪如炎等一代大师皆出其门下。

林永之是潮州揭阳人,青年时自学潮乐筝曲。1924年,他在北京中国大学政法系学习期间,将潮州筝艺传授给潭步溟、史荫美,史荫美又授徒梁在平。流传下来的乐曲有《寒鸦戏水》《锦上添花》《平沙浩惟》《粉红莲》《昭君怨》《登楼》《混江龙》《小梁州》《清平乐》等曲,史称“南派筝曲”⑥。

最早把潮式十六弦筝介绍到上海,并与江南丝竹进行交流的是何育斋,但弹潮筝人很少,郭鹰是继郭沧海之后来上海弹潮筝的寥寥者之一。郭鹰,广东省潮阳县南阳乡人,1934年,郭鹰到上海谋生,业余时间向庄以莅学习,与此同时,在“新潮丝竹会”参加活动期间,郭鹰得到肖韵阁(在乐会任音乐指导)指点,筝艺大获助益。通过反复合乐,郭鹰逐步从潮州弦诗乐中整理移植出一批筝曲,并于1941年在上海兰心大戏院首次举办了个人筝独奏音乐会,曲目有《寒鸦戏水》《过江龙》《一点金》《闺怨》《平沙落雁》等,这些旖旎华丽的乐曲赢得了国乐届及广大音乐爱好者的赞赏。自1960年,郭鹰曾在上海音乐学院、南京艺术学院任教。在他的带领下,流传到上海的潮州筝乐不断发展、壮大,并显示出兼具“海派”及“学院派”的特点。

与其他传统流派相比较,潮州筝派的曲目保存得比较完整,主要与潮州筝赖以生存的民间文化生态环境密切相关。流传在此的潮州文化已有二千多年的历史,潮州筝就像潮州人天天喝的功夫茶一样,和潮州文化一起融化在潮州人的生活中,自然承传。曹正先生20世纪70年代就称“潮州筝乃各流派之冠”,这是从其自身体系完整程度上讲。除此之外,笔者格外要强调的是其整体的文化氛围、地域特色,以及延绵不断的家族传承模式。当地盛产音乐文人,并且老中青代有传人,香火不断,这还是与当地历来重视传统文化的优良传统分不开:陈氏、黄氏、高氏、林氏、辜氏等等,都是文化世家、音乐世家,这种在当地的家族传承模式对于潮州筝乐的发展传播具有重要意义。