摘要:浙地筝源远流长,作者通过对出土文物和现存史料的研究、考证,提出了浙地筝的源头不是秦筝,百越之地早已有筝的推断。浙江筝一般称之为“武林筝”或“杭筝”,源于“杭摊”、“杭帮丝竹”。但作为当代五大筝派之一的浙派筝形成,是在上世纪五六十年代王巽之先生到上海音乐学院任教期间,在前人积累的基础上,积极开拓,发展创造了浙江筝派的演奏技法,丰富完善了浙江筝曲。

关键词:古筝流派;浙地筝;武林筝;浙派筝

已故的的古筝大师曹正,曾用毛泽东的诗词:“茫茫九派流中国”,来形容中国古筝流派纷呈、繁花似锦的局面。这种局面是怎么形成的呢?

我认为主要是因为,筝这一深受历代人民群众欢迎的乐器,发展历史悠久和流传的地域辽阔而形成的。中国是一个有五千年文明史的泱泱大国,人口众多,方言语音变化复杂,不同地域的人的生活习俗和审美趣味不一,往往同一门艺术,流传开来以后,会发生千差万别的变化,形成了不同的艺术个性和风格。

著名的音乐学家陈应时先生认为:

“在中国传统音乐发展的历史长河中,音乐表演艺术和其它艺术品种一样,很早就形成了各具特色的流派。

成书于公元前239年的《吕氏春秋·音初》篇,在描述我国原始音乐最早形成时就有所谓“东音”、“西音”、“北音”、“秦音”之说。虽然这只是一种史前音乐的传说,但从有据可考的历史来看,在不同方位或地域产生的音乐艺术,形成不同的品种、风格、色彩和流派,乃是不争的事实。”

“同属于中国传统乐器的古筝也不例外,出现了已被大家所公认的所谓五大筝派,即山东筝派、河南筝派、潮州筝派、客家筝派和浙江筝派。作为音乐表演艺术中自然而然形成的流派,乃是传统音乐宝贵的遗产,值得总结和推广。”[1]

对浙江筝派的介绍,见之于当前民族器乐书籍,一般都称为“武林筝”或“杭筝”。这主要着眼于传统、地域,如袁静芳《民族器乐》中:“武林筝流行于江浙地区(武林是杭州古称)”[2]。而对浙地筝和浙江筝派源流的探讨,却见之不多,往往说及其渊源大都含混其辞,或不甚了了。这对一个有全国影响的筝艺流派来说,不能不说是一个缺憾。作为浙派筝的后学和从事古筝专业教学的教师,以我所知所见,对此作一个初步的探讨,谈谈个人的看法。

浙地筝的源头在哪里?

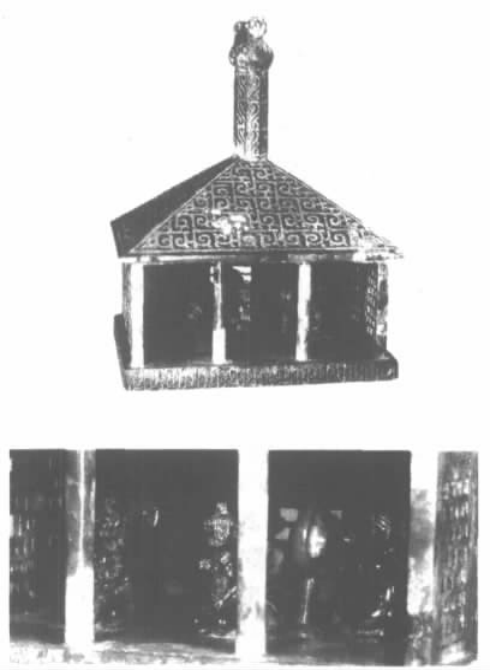

这要从一件出土文物说起。这件文物叫“伎乐铜屋”,它现在摆放在浙江省博物馆主楼二楼展厅,展出的标签标明是:“春秋绍兴坡塘306号墓出土。”

1982年3月,浙江省考古工作者在绍兴坡塘狮子山西麓,清理了一座先秦墓葬,编号为绍M306,出土了千余件随葬器物中,有玉耳金舟、鎏金镶玉扣饰、四角跪人像铜插座,及本文附图一中的铜质房屋模型。

根据当时参加考古清理工作的牟永抗先生介绍,绍兴306号墓是有阶梯墓道、带壁龛的墓葬,这一铜质房屋模型,出土时南向置于壁龛之内[3]。从图中我们可以看到房屋模型没有门,只有两根明柱,正面也没有墙,左右两壁透空,后壁中央开有小窗。屋顶作四坡攒尖式,上立一八角形图腾柱,柱顶塑一大尾鸠,柱身内空,不与屋顶相通。屋下有四阶。屋顶、后壁及四阶均饰勾连回纹,八角形柱饰S形勾连云纹。

考古专家们认为,306号墓的椁室已概括了主人的前堂后寝,这座置于壁龛中的房屋模型,应是位于宅第以外的一处特定用途的建筑缩影。那这是一处什么样的建筑呢?

附图一:

从正面透过两根明柱,可以清晰看到室内有六个跽坐于地的小铜人,其中的二人,双手置于小腹上,明显是歌伎,两歌者露乳突,束发于顶;另四人均为奏乐者,应是乐师。四乐师无乳突,挽发于后脑,似有性别之异。一人击鼓,一人吹笙,另两人各自在演奏两件弦乐。击鼓者侧向位于前,与《周礼》将鼓师列为诸乐师之首相合(至今戏曲剧团的鼓板师傅,依然是乐队的指挥,也坐在乐队的前列),歌伎与乐师皆面朝南,说明受礼者不在室内。室内六人头部均未着冠,发式清楚,没有铸出衣着痕,身后臀沟明显,似为裸体。

牟永抗先生认为:这一场面不像“宴饮”或射礼,似宜释作祭礼。在隆重的祭祀活动中不着衣冠,与中原的风俗相悖,这些不合周礼的表现,或与越人“好鬼神”习俗有关,以至很可能是图腾崇拜的一个场面[4]。

关键是在这祭祀活动中除鼓和笙之外的另两件弦乐器,其中之一颇似后世的筝。这件乐器虽是模型,但形状确似筝,演秦者将此器的头部置于腿上,尾部垂于地面,一手弹拨、一手按弦,弦数不明。

这件乐器到底是不是古代的筝?我不敢断然下结论,但因此而引起了我的兴趣,找了相关的文章来看,才知道早已有人在关注此事。

1993年东方古筝研究会首届年会的会刊(《古筝艺术》第2辑)上,刊登了项阳先生写于1992年的《考古发现与秦筝说》一文。这篇文章提出了秦筝是一种流派,一种风格,而非古筝的惟一源头①。

在项阳先生所举的例证中,有1982年、也即离他著文的10年前,绍兴坡塘306号墓出土的二件弦乐之一的拟为筝的考古发现。文中引述了我前面提到的牟永抗先生发表于1984年第1期《文物》杂志上的《绍兴306号墓刍议》一文,以及发表在《文物》同一期上的曹锦炎先生的《绍兴坡塘出土徐器铭文及相关问题》等文章。(这一期《文物》杂志上还有306号墓的发掘报告。)

项阳先生说“此器的年代,现有两种解释:一为战国初期说,一为春秋前期说。倘依后说,则把此器的年代提到公元前8世纪之前。即使不然,按战国初期说,亦比史籍所载的秦筝要早;起码二者呈并行状态。”[5]

关于绍兴306号墓出土的铜房屋模型,亦即“伎乐铜屋”的年代,事实上,曹锦炎先生在《绍兴坡塘出土徐器铭文及相关问题》一文中已有结论,他通过对此墓出土的徐器铭文的论证后,认定铜房屋模型中的乐俑发髻应是本地发式(亦即是古越族的发式)。“因此,我们认为这批铜器是春秋前期,越国建国以前,徐人势力进入浙江之后在当地制造的。”[6](徐国本是淮水流域的一个大国,史书上称之为“徐戎”,其故地在今江苏省泗水一带。由于周人的压迫,徐人逐渐南移。郭沫若曾推测:“春秋初年之江浙殆犹徐土者。”浙江境内出土徐器,证实了郭老的推测。)

浙江博物馆展出的“伎乐铜屋”的标签上明确写为“春秋”。项阳先生写《考古发现与秦筝说》的1992年,距离考古发现已过去10年多时间;1982年3月,浙江省考古工作者在绍兴坡塘狮子山西麓,清理编号为绍M306先秦墓葬,距今已事隔整整20余年。标明“春秋”,这应该是经过反复考证后得出的结果。那么,可以肯定此器为公元前8世纪之前的乐器。

在中国的南方、东南沿海,发现早于西北的秦声西音的古代的筝,如果是独一无二,也可能是一种偶然,我们确实还无法断定“伎乐铜屋”里的那件弦乐器,到底是不是古代的筝。但情况并非出于偶然,早于项阳先生写《考古发现与秦筝说》的前5年,黄成元先生根据与浙江邻近的江西省的考古发现,在《中国音乐》1987年第3期上发表了《公元前500年的古筝——贵溪崖墓出土乐器考》一文,详细介绍了1979年江西贵溪县仙水岩墓群的M2、M3墓中发掘出的两件乐器。这两件乐器,发掘报告称之为“琴”或“十三弦木琴”。

附图二:

据黄成元文中所言:

M2墓中的一件,保存较好(附图二),长166公分,宽17.5公分。琴首向上翘起。在琴首起弯处凸起一道横梁,在横梁外侧有两行孔眼。行距3公分,前行七孔,后行六孔,孔距相错。孔径2公分。在琴尾处也有凸起的弧形横梁,在尾部横梁外侧有一排十三眼孔。在两边侧板上沿口内侧有0.5公分的嵌口,嵌口底面与首尾两个横梁的肩平,加盖板后,就形成一个长方形的音箱,内长134公分,宽11-12公分。[7]

M3墓中的一件,琴尾断残,残长174公分,其形制与M2墓中的一件完全相同。此琴身的中部有一弧形缺口,口长34公分,深进6公分,口沿平滑,不像断痕。[8]

这两件乐器可以认定为十三弦乐器。那么这两件乐器,是琴类?还是瑟类?抑或是十三弦的筑?黄成元认为贵溪十三弦乐器,在型制结构上,在弦数上,施弦方法上,都与琴毫无共同之处。对此,他一一做了对比和考证,认定:不是琴,也不是瑟,又不是筑[9]。

那么,是不是筝呢?照一贯的看法,随唐以后才有十三弦筝(《旧唐书·音乐志》云:“杂乐筝,并十有二弦,他乐皆十有三弦。”);琴是七弦、瑟是二十五弦,筑为五弦,也有十三弦,但型制与这两件十三弦乐器完全不同,而与秦以后的瑟形筝相似,但也有不同,如琴首上翘,像木排或竹排。

《吕氏春秋》曾讲到:“适越者,坐而至,有舟也。”余姚河姆渡出土的文物中有7000年前的船桨。越地多水域的地理环境,不仅决定了越先民们的生存方式,也必然在他们制作的艺术品中反映出来。我认为,这似木排或竹排的、上翘的琴首,完全可以说是古老的越地筝的型制特色。

魏军先生在他的《秦筝源流再证》中说:“筝是由北方即西北秦地开始诞生,并逐渐进入中原、齐地而后入荆楚。”[10]这就是说,秦筝是惟一的源头,我们越地的筝,是秦筝经过二传、三传,才到我们这里,才有了越地的筝。

贵溪崖墓的碳14测定为2595+75,也就是说是公元前7世纪到前6世纪之间。

有关筝的记载,最早是公元前237年的《史记·李斯谏逐客书》,而贵溪的十三弦筝要比“真秦之声”的秦筝,早200多年;比《隋书·音乐志》:“筝十三弦,所谓秦声”及《说文通训定声》上记载:“古筝五弦,施于竹,如筑。秦蒙恬改为十二弦,变形如瑟,易竹于木,唐以后为十三弦”,即随唐以后才有的十三弦筝,要早出一千多年。

绍兴坡塘306号越墓和贵溪县水仙岩墓群的M2、M3墓,考古学年代分析都在春秋时代,而且两处皆为越地。虽然当时的越地筝还未见诸文字记载,但考古实物的呈现,本身就是无可辩驳的无言的史实。如余姚河姆渡的骨笛,不因为它没见诸历史记载,就可以否定六千多年前,越地先民们的伟大创造。而且,河南舞阳贾湖新石器时代遗址,也出土了一批远古竖吹骨笛,但它们之间并不一定是源与流的关系。

越地的筝与秦地的筝是同源的,抑或是不同源头的?为什么越地早于历史记载一千年前,就有十三弦筝,而在另外地域,弦数还在慢慢地递增,直至随唐以后才有十三弦筝,而它的影响却没有后来的秦筝大?它何时兴,何时衰?秦地的筝是否在战国之前或更早一些时间,由南传至西北的?如此等等问题,都还是谜,目前还无法推断,更不可能遂下结论。

但是,根据上文所述,我认为有一个问题是可以肯定的,浙地的筝不可能是“真秦之声”,经中原二传、三传传过来的,根据越地的考古发现,我们完全可以说浙地筝的源头不是秦筝,百越之地早已有筝,浙地的筝源远流长。

杭摊、杭帮丝竹与武林筝

浙地的筝源远流长,除了上述考古发现,筝和筝乐在浙地流行也见诸一些史籍文字记载。

杭州是浙江的省会。传说远古大禹治水,由此渡会稽(今绍兴),舍其余杭(杭,方舟)于此,故名。隋于余杭县置杭州,秦时移州治于钱塘。另杭州也称武林,《汉书》、《晋书》地志曰:“武林山,武林水所出。”所谓武林水,即今灵隐南北涧所合之水。宋代词人柳永在《望海潮》词中描述:“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。”在唐宋时代,筝乐在杭州这个繁华的都会,是时时可闻的。

唐代大诗人白居易,在杭州做剌史时,经常与歌伎、乐伎来往,以至他任满离杭,歌伎、乐伎们还不让他走:“翠黛不须留五马,皇恩只许住三年。”“翠黛”即指杭州的歌伎、乐伎;“五马”,即五马剌史;“三年”,为官一任的期限。他身边除了能歌善舞的樊素、小蛮外,还有专为他弹筝的乐伎,所以他在杭州和苏州剌史任上写过多首咏筝诗。

另一位宋代的大诗人苏东坡在杭时,与他的朋友张先游西湖,闻弹筝,曾写过一首炙灼人口的词《江神子·湖上与张先同赋时闻弹筝》:

“凤凰山下已初晴。水风轻,晚霞明,一朵芙蕖开过尚盈盈。何处飞来双白鹭,如有意慕娉婷。忽闻江上弄哀筝。苦含情,遣谁听,烟敛云收,依约似湘灵。欲待曲中寻问取,人不见,数峰青。”

除了古典诗词中筝乐的曼妙的描述外,在史籍上也可以找到有关记述。

《宋史·吴越钱氏世家》中有吴越王钱俶给北宋的贡品清单:

“白金五万两,钱万万,绢十万匹,绫二万匹,绵十万屯—银装鼓二,七宝饰胡琴、五弦、筝各四,银饰箜篌、方响、羯鼓各四。”

吴越王钱俶俯首称臣,给宋皇王朝进贡的除了金银之外,当然是江南的特产绫罗绸缎,此外还有乐器。这说明当时浙地的乐器制作业发达,工艺水平比较高。

宋代钱塘人吴自牧,因“缅怀往事,殆犹梦也。”写了以唐人寓言小说“黄梁梦”为书名的二十卷《梦梁录》,其中有这样的记载:

“散乐传学教坊十三部——色有歌板色、琵琶色、筝色、方响色、笙色、龙笛色、头管色、舞旋色、杂剧色、参军等色。”

这在周密的《武林旧事》、耐得翁的《都城纪胜》等笔记小说中都有类似的记载,其中记录了筝色部头的人名及著名的筝手,甚至还有演奏的曲目。

北宋的艺伎是属教坊管理,而南宋时城内隶修内司、城外隶殿前司管理。管理上稍有不同,但基本上还是按照北宋体例,“选取乐工弟子——准旧制”(《宋史·乐志》),筝乐在十三部中还是不可缺的。

南宋亡后,不少乐工、筝伎流落民间,这对浙地筝的流传和筝艺的传播,应当说是起了作用的。但是从史的角度看,真正形成浙江筝的地域特色和流派,应是明、清以后。而与近代的武林筝有直接关系的是杭州摊簧、杭帮丝竹。

各地筝派形成与流传地的戏曲音乐、民间音乐的关系密切。浙派筝也不例外,它的形成与浙江的戏曲音乐和民间音乐有直接的关系。

浙江温州是显示中国戏曲成熟的“南戏”发祥地,浙江一度成为中国戏剧活动的中心地。其后的元杂剧以及清代中叶以场上艺术取胜的“乱弹”戏剧崛起(以京剧为其大成),我国戏剧活动的中心向北转移,但浙江仍有“乱弹之乡”之称,民间戏剧活动依然十分活跃。特别是清末民初的江南的“摊簧”的兴起,浙江又成了其主要发源地和活动中心。

摊簧有两种:一种原属坐唱戏曲,有“南词”之称,为南词摊簧;一种原系民间唱说新闻,为说唱摊簧。南词摊簧、唱说摊簧以及越剧,都是浙江近百年上下、从坐唱或走唱作扮演,演化成戏剧的。因为形成戏剧年代短,在各个方面、包括音乐方面受其前的高腔、昆曲、乱弹的影响很大。[11]

南词摊簧的坐唱戏曲流布浙江全省,原有湖州琴书、杭州摊簧、兰溪摊簧、浦江摊簧、衢州摊簧、台州词调、温州词调等。

杭摊,又名安康。为何叫安康,说法不一,据说上世纪2、30十年代,杭城报纸曾为此发起过讨论,但结果依然莫衷一是。杭摊是清乾隆年间,在当时风行南北的说唱曲艺影响下,由盛行于杭州的南词说唱衍变而成。早期采用昆曲剧目,曲调既用南词的一些唱腔,又采用昆曲曲牌和当时流行的一些明清俗曲。其移植昆曲曲目的称前摊;演唱民歌小调称后摊。

杭摊坐唱演出只用两张八仙桌,分五人档、七人档、九人档、十一人档。乐器分配五人班是:“生”拉胡琴,“旦”拨琵琶,“净”弹三弦,“末”敲鼓,“丑”打板。

七人班加筝、笙。九人班再加箫、笛、十一人班再加洋(扬)琴、管。

一般来说,唱正书的坐外边,唱配角的坐里边,五档以外的人不开口。坐唱演出五人档为多,但十一人档的乐器组合,在杭摊搬上舞台时,成为音乐伴奏基础。

从现有史料看,清咸丰、同治时即已有杭摊艺人300余人,并组织班社,称恒源集,清末民初改称安康正始社。杭摊艺人把入社的称为入道,社员叫道中人,社员组班演出称拢班;不入社的称玩(串)客,玩客组班演出的称为海班。

杭摊得以迅速发展,与清代杭州老百姓的民情风俗有关。据杭摊的老艺人说,清一代乃至民国初年,杭州的富家每逢喜庆如婚嫁、婴儿弥月百日周岁,常在厅堂或天井上搭盖篾篷,邀唱堂会,以娱来宾,且有守花烛之习惯。因为杭摊的节目有雅有俗,唱腔婉转抒情,表演注重面部表情和手势,能迎合主宾的要求,所以受到欢迎。

杭摊艺人或玩(串)客,在演唱前,都有先要“和音”,检查一下各自乐器的音准,活动一下手指,“和”在一起先演奏一些小段乐曲,如《八板》、《十三板》;继而为了候客、定场和演出中间调节气氛的需要,演奏数首乐曲,如《四合如意》、《三六》、《行街》等。这就是杭帮丝竹的由来。②

杭帮丝竹,就是杭摊艺人和玩(串)客演奏的丝竹乐。周大风老师谈起江南丝竹乐时曾说,丝竹这个名词由来已久。顾名思义,凡用丝弦发声的乐器统称为丝;用竹制的吹奏乐器统称为竹,合起来称丝竹。正如晋代王羲之《兰亭序》中所说的“虽无丝竹管弦之盛”,《宋书乐歌》所载“樽洒甘,丝竹清”即指此而言[12]。

江南丝竹,就是包括杭帮丝竹在内,江苏、浙江、上海一带的摊簧、清串班、清音班的民间丝竹音乐的基础上逐步形成的。它也是在江南城镇、农村、渔乡、山岙普遍流行的一种轻快、明朗、绮丽、幽雅的民间管弦乐曲的统称。它是我们民族的轻音乐。

据建国以后仍健在的杭摊老艺人邱如石所说:杭摊艺人历来尊重弹筝者。当时弹筝能手有:夏福宝、马仁斋、陈望良、白少梅、张少庭、朱庆余、杨连福、王桂林、梦松、巴日斋、华介眉、黄云程等,他们和冯奎、陈其善、王玉亭等一起,被称为“杭帮丝竹大家”。

邱如石是一位颇有工力的古筝演奏家,16岁即随清末的杭州南词名家黄云程学习古筝。他曾参加过上世纪50年代的杭州市的文艺汇演,上台表演古筝独奏。还有一位吴汝全,在民国35年(1946年)用简谱代替工尺谱记录古筝曲。

应当说,武林筝是杭摊、杭帮丝竹的一脉余绪。在一个较长的历史时期里,武林筝只是杭摊、杭帮丝竹的一件伴奏或合奏的乐器,并没有作为一件独奏的乐器存在过。浙江的广大区域内,如我上面所述,仅属南词摊簧系统就有:湖州琴书、杭州摊簧、兰溪摊簧、浦江摊簧、衢州摊簧、台州词调、温州词调等。听我爷爷和我父亲说,我老家浙东金(华)、衢(州)地区当年也有很多坐唱班,我小爷爷(我爷爷的弟弟,是位中医师)就是个串客,也曾拢过班,但当地主要是以乱弹、皮簧为主,也有高腔、昆腔、时调的合班。杭摊、杭帮丝竹的流布范围,只局限在杭州地区,虽然也曾向杭嘉湖和苏州、上海发展。据说上世纪30年代,安康正始社曾赴上海演出,并在大中华公司录制了杭帮丝竹乐《四合如意》,但如昙花一现,至抗战爆发,杭摊的班社星散,到建国前,杭摊几成绝响。随着杭摊和杭帮丝竹的式微,武林筝作为一件伴奏和合奏乐器的命运也可想而知了。

建国以后,党和政府对一些行将消失的剧种、声腔,做过大量的抢救和扶植的工作。杭滩的班社早已不复存在,为了抢救杭摊,靠政府的行政力量,1956年把流散的艺人组织起来,成立杭摊组。1957年在杭州艺人之家成立杭摊学习班,招收了9名女学员,该组于1958年并入杭州曲艺团。1961年又把原杭摊组并入新建成的杭剧团。“文革”期间,剧团砸烂、人员遣散,资料流失。1973年成立杭剧改革组,录音、整理唱腔资料,做了不少工作,但后来还是不了了之,销声匿迹③。

杭摊的命运若此,杭帮丝竹的坐唱班也不见踪迹,虽还有人想起邱如石这样的杭摊弹筝艺人,但学筝的人寥若晨星,人们也不知道还有武林筝的存在。武林筝作为杭摊、杭帮丝竹的余绪,不要说弘扬光大浙派筝的传统、特色,它本身能否存在,也是个未知数。当时还在的、有限的几个杭摊弹筝艺人,年老体衰,他们无力繁衍生息、传班接代。

但是人类的社会发展史和艺术发展史,有时往往因为偶然的契机,发生意想不到的变化。这是一种偶然也是一种必然。

浙派筝的真正崛起,源于1928年在杭州金衙庄创办国乐研究社的一批玩(串)客。他们大都是有较高音乐和文化素养的民间器乐的爱好者,其代表人物是王巽之。1956年在王巽之进入中央音乐学院华东分院(后改名为上海音乐学院)任教职以后,浙派筝的曲目整理型制的构想、旧型制的改造,弹奏技法的提高、发展等一系列创建工作,才有了真正的开始。

自此,在中国筝史上出现了一个非常特殊的“个案”—浙派筝,不在浙江,而是在上海回黄返绿,梅开二度,成为筝坛独具特色、一枝独秀的流派。虽然浙江筝在异地梅开二度、树绿成荫。但是,它没离开浙江这个根。

这一点我们只要看看杭帮丝竹演出的主要曲目和一些演奏技法,与现代浙派筝传统曲目作一个对比,就会知道其中的渊源关系。

杭帮丝竹的曲目主要是民间流传较广的通俗性曲调,如《四合如意》(又名《桥儿四合》)、《行街》、《梅花三弄》、《云庆》、《八板》、(又名《溜板儿》)、《小拜门》、《小霓裳》(又名《玉娥郎》)、《将军令》、《灯月交辉》等。另外还有一些杭摊中常用的曲牌、民歌小调,如《柳青娘》、《满江红》、《马头调》、《十三板》、《云板》(又名《三十三板》)、《西湖十景》等。其中《八板》、《十三板》、《三十三板》分别为8、13、33小节,每小节要敲几板而得名。还有《十二板》、《十三板半》、《三十三板半》等名称。

杭摊音乐由“平板”、曲牌唱腔、民歌小曲和器乐曲组成。“平板”由流行于杭州的《南词俞调》衍变而成。“平板”通过节奏、速度变化又产生“流水板”、“快板”。“流水板”也叫“流水快板”、“急板”,速度较快的“流水板”又叫“立(烈)板”。④

武林筝,作为杭摊的伴奏乐器在其中加花伴奏,逐步形成了具有鲜明特色的“四点”演奏法、“四点”手法。明朗的音色和轻快的节奏在乐曲中的运用,给人形成一种活泼明快的感觉,十分适合演释杭帮丝竹的曲目。因为这些曲目大都来自民间,充盈着江南的泥土气息,与江南山水的明净、绮丽、秀媚、素雅的格调一致。

王巽之和他的嫡传弟子做了哪些事?

1956年,中央音乐学院华东分院(后改名为上海音乐学院)成立民族音乐系,王巽之被聘为古筝及三弦专业教师。在建立学院的古筝教程的同时,他在他的学生们的协助下,对浙江筝派曲谱和演奏技法开始了较为系统的整理、充实与发展工作。

1956年,他整理、编写出《孟姜女》、《蒙古舞曲》、《三十三板》、《击鼓催花》、《康胜》、《灯月交辉》等筝曲初级教材。1957年,《高山流水》、《四合如意》、《云庆》、《将军令》等一批工尺谱被相继整理和译成五线谱。1958年,在王巽之先生的构想及指导下,21弦S型筝在上海民族乐器厂试制成功,并配置上由他学生魏宏宁及上海音乐学院乐器厂戴闯设计的尼龙丝钢弦(在琴钢丝外裹缠生丝及尼龙丝)系列筝弦。乐器与筝弦的革新成功,扩大了古筝的音量、音域,丰富了古筝的音色变化,为浙江筝曲的发展提供了物质其础。1958年至1961年,《月儿高》、《海青拿鹤》、《霸王卸甲》、《普庵咒》、《寻阳夜月》、《小霓裳》等一批筝曲相继被整理出来。《将军令》曲谱予以重新订谱。这批曲谱在演奏技法上除继承传统的浙江筝曲技法外,还借鉴、学习、融汇了琵琶、三弦、扬琴乃至西洋乐器的演奏技法,同时对其它筝艺流派的技法也加以学习和发展。例如:摇指技法的运用,由单一的长音扩展到整个乐句,乃至整个乐段的旋律;快速四点及夹弹的点子更为稠密,力度变化更加丰富;新派生出来的扫摇和左右手点子等技法,使音调更为热烈,气势更为恢宏;左手从简单的和音提弦,发展到演奏复杂的节奏型及复调旋律。左手的揉、按、滑、吟等技法也比过去更丰富多彩了。[13]

我的老师孙文妍,当年作为王巽之先生的学生和助手,全过程地参予了浙派筝曲的整理和浙派筝演奏技法的发展和提高工作,所以能如数家珍一一道来。这些成果凝结了一代浙派筝人的心血和汗水,这也是浙派筝得以崛起,成为中国古筝一大流派的关键所在。

中国的民族民间艺术在旧时代,由于环境、条件诸多因素,教学上往往强调师承,强调个人经验,随意性较大,而缺乏或者说不太注重教学的科学性、系统性。而王巽之不同于一般的民间艺人,他是一个艺术家也是一个教育家。

1961年,王巽之带领他的学生孙文妍、项斯华、范上娥等,以他为主,编写出了上海音乐学院第一部古筝系列教程,分列7个单元,包括基础练习(182条)、练习乐曲(171首)、乐曲(45首),共276页。

1961年10月,王巽之赴西安参加全国艺术院校的古筝教材会议,他向大会提供了上海音乐学院的古筝教程,演奏了《月儿高》等浙江筝派的代表曲,在陕西省电台录了音。他的介绍与演奏引起了与会者对浙江筝派的兴趣和关注。

20世纪60年代中期,王巽之先生又与陆修棠、王昌元等创作了《林冲夜奔》、《战台风》、《老贫农话家史》等一批以浙江筝派技法为主的,颇有社会影响的筝曲。[14]

也就在这个时期,王巽之先生培养的学生相继毕业,上海音乐学院涌现出了一批在演奏或教学上颇有影响的古筝专业人才。如王昌元、孙文妍、项斯华、张燕、范上娥

等,随着她们在音乐舞台上的崛起和介绍,使浙江筝派在全国广为传播。尤其自上世纪80年代初起,随着改革开放的大门打开,她们把浙派古筝带到香港、台湾,又走出国门把它带到新加坡、美国、加拿大,使之走向世界。

注解:

①《考古发现与秦筝说》项阳著。此文,先刊登在内部刊物:1993年东方古筝研究会首届年会的会刊(《古筝艺术》第2辑)上;后收入中国艺术研究院音乐研究所《音乐学文集》山东友谊出版社1994年3月第1版。引自《音乐学文集》198页。

②③④内部编汇、打字油印本《杭州戏曲志资料·第一辑》:《杭摊汇考》,王与昌著,杭州市文化局戏曲志编辑室编印,1985年12月。

参考文献:

[1]盛秧.浙派古筝[M].西泠印社出版社,2003.

[2]袁静芳.民族器乐[M].人民音乐出版社,1987.133.

[3]牟永抗.绍兴306号墓刍议[J].文物,1984,(1):30-31.

[4]牟永抗.绍兴306号墓刍议[J].文物,1984,(1):33.

[5]项阳.考古发现与秦筝说[A].中国艺术研究院音乐研究所.音乐学文集[C].山东友谊出版社,1994.199,200.

[6]曹锦炎绍兴坡塘出土徐器铭文及相关问题[J].文物,1984,(1):29.

[7][8]黄成元.公元前500年的古筝——贵溪崖墓出土乐器考[J].中国音乐,1987,(3):39.

[9]黄成元.公元前500年的古筝——贵溪崖墓出土乐器考[J].中国音乐,1987,(3):40.

[10]魏军.秦筝源流再证[J].交响,1990,(1):20.

[11]中国戏曲音乐集成·浙江卷[C].中国ISBN中心,2001.7,11,12.

[12]江南丝竹乐曲选[C].浙江人民出版社,1982.1.

[13]孙文妍.王巽之先生传略》[J].东方古筝研究会会刊(内部刊物,1991,(创刊号):85.

[14]孙文妍.王巽之先生传略》[J].东方古筝研究会会刊(内部刊物,1991,(创刊号)86,87.