摘要:本文从“异质同构”理论的角度出发,将古筝协奏曲《定风波》和词作《定风波·莫听穿林打叶声》作为典型案例,阐释音乐与宋词在外观信息、结构材料、内部信息和联结信息上呈现的异质特征,及其历史渊源、多感互通、结构张力、发展手法等方面体现出的统一性和相似性,从审美特征和心理体验等层面论述两种艺术之间的交互影响,以探索不同艺术间的异质同构关系。

关键词:筝乐;宋词;异质同构

作者简介:李琳禛(1996—),女,泉州师范学院2022级硕士研究生;叶黄晨(1984—),女,福建师范大学海峡两岸文化发展协同创新中心硕士生导师,中央音乐学院音乐学研究所出站博士后。

基金项目:本文为中国博士后资助项目“柳永词乐词曲关系研究”(项目编号:2021M703786)阶段性成果。

刊载于《天津音乐学院学报》2024年第3期,第136-145页。

音乐与文学是人类在历史发展过程中逐步形成的两种艺术形式,既有各自特性,又有较大相似性。一方面,从公众感兴方式来看,音乐通过一定音响和表演手段为媒介塑造诉诸公众听觉的艺术形象,属于听觉直观艺术;文学则依赖公众的语言文字素养与想象力相匹配,在头脑中唤起形象,属于非直观艺术。另一方面,通过宏观或微观角度、从历史或文化角度来考察,两者的相似性可以体现在本源、形式结构、表达手法、审美过程等方面。两者的异质特征与相似性表现共同为人们提供了丰富的体验和内在感悟。

一、筝乐与宋词的异质性

艺术作品的审美特征一般可以从外观信息、结构信息、内部信息以及相关外部联结信息进行分析。本文对两种艺术异质性特征的阐述,亦是从两首作品由表及里、多层次信息的分析入手。

(一)作品本体特征信息

外观信息是艺术作品外观形态直接呈现的辨识性信息,从这点上看,诗词是视觉加想象的复合多感艺术,创作者将特定的文字符号进行排列和组合,形成文本予以表达和传播。音乐则是听觉的艺术,黑格尔曾说过:“要领会音乐的作品,就需要用另一种主体方面的器官,即听觉。”[1]

1.古筝协奏曲《定风波》

《定风波》是一首筝与钢琴的协奏作品,由青年古筝作曲家、演奏家邓翊群于2015年8月创作,灵感源于宋词《定风波·莫听穿林打叶声》。中国传统民族乐器——筝“以韵补声”的特色,使作品呈现出独特的古朴清雅之美,具有明显的民族音乐特征。

《定风波》乐曲结构大致分为“引子、慢板、散板、快板、华彩、再现”六大部分(见图1),呈现出较丰富多样的布局。慢板a段和c段(见谱例1)的乐思素材将作品有效地联结和整合,形成首尾呼应。在实际演奏中,两段主题再现时又通过调性色彩、节奏速度、声响强弱的变化,使听众在听觉惯性基础上形成丰富的感知体验。

图1 《定风波》曲式结构图

谱例1 a段、c段乐思

其次,《定风波》有别于传统的五声音阶调式,在C宫调式基础上加入变宫音“si”,把第1、7两弦调成变宫音,在中高音区形成两组六声音阶以改变音程关系完成转调和移调。在旋法、调式调性、节奏与力度的组织上,形成既对比落差又调和统一的风格特点,从中提炼出多重性格的音乐形象,让整首乐曲鲜活而酣畅。

第一部分引子为E羽六声调式(加清角)(见谱例2),大致分为1—19小节和20—30小节两个部分,旋律发展手法较为灵活,以sfp(突强后即弱)的扫弦和摇指技法展开,音响的强—弱—强,速度的快—慢—快,呈现出深厚大气的音乐形象,而后以长摇指技法切入到新的音乐主题。

谱例2 引子,E羽六声调式(加清角)

第二部分慢板,以古筝声部旋律线条为主,是该乐曲的主要乐思。音乐材料和调式调性采用a、b、c三段音乐材料,从A羽六声调式(加变宫)到A商七声燕乐调式(加清角、闰)(见谱例3、谱例4),与第一部分相比,利用变宫、闰等偏音增强了色彩变化。古筝声部基本为音阶级进式的旋律运动,同时结合了上行、下行大跳与回折式大跳(见谱例5),形成错落有致的排列组合。进入快板前4个小节的散板,既起到连接作用,又是乐曲布局上的转折点,至此之后整体速度开始加快

谱例3 a段A羽六声调式(加变宫)

谱例4 b段调式A商七声燕乐调式(加清角、闰)

谱例5 a段六度、五度大跳

第四部分为长达117个小节的快板,大致分为三个小部分。第一小部分81—105小节,为D羽六声调式(加变宫),利用空拍和不均的节奏重音形成轻快明亮的听觉色彩;第二小部分106—132小节,为D羽七声雅乐调式,钢琴与古筝形成快速激烈的效果;第三小部分133—188小节,通过扫摇、左手扫弦、左右手交替指序等手法进一步造成“迂回”“抗争”等审美感受。

华彩部分,钢琴与古筝极强的声响仿若“光明再现只是一瞬,终究要面对现实”。第六部分钢琴旋律线条变得柔和,之后古筝进入,完整再现慢板主题。两种乐器的协奏使音色更显流动空灵与坚定,乐曲在旋律高处以钢琴重音和古筝拍击结束。

2.词作《定风波·莫听穿林打叶声》

宋词属于音乐文学,是受词调及格律约束的长短句文体。“宋词需要按谱填作,合乐而唱,词的音谱虽早已失传,但声调仍存,字声组合形成的词韵,也是词作的重要审美特征之一。”[2]

宋神宗元丰五年,正是苏轼被贬至黄州时期,这首《定风波·莫听穿林打叶声》兼具语言的声韵特点和音乐的节奏韵律,妙笔横生,朗朗上口,是其创作成熟时期的代表作。

小序:三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。上阕:莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

下阕:料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

从结构上看,该词作属于典型的长短句式,分为小序、上阕、下阕三部分,除小序外,为双调[3]六十二字。小序包含时间、地点、人物、事件等信息,意在交代写作背景。上阕“穿林打叶声”非常形象地描绘风雨势大,在“吟啸”天气下“徐行”时作者的境遇,“莫听”更是表明作者的态度,即使一身蓑衣,依旧可以坦然处之。下阕酒意消散,顿觉寒意,再次回望来时路,已无所谓是雨是晴。

从词牌作韵方面看,《定风波》又名“卷春空”“定风波令”等,属于小令,后蜀词人欧阳炯词《定风波·暖日闲窗映碧纱》为词牌正体。该词牌通常使用“抱韵”[4],上阕用《词林正韵》十一部的平声韵,押同一个韵部;中间几次换韵,例如“竹杖芒鞋轻胜马”,“谁怕”,“怕”跟“马”押《词林正韵》第十部的去声;“料峭春风吹酒醒”的“醒”和“微冷”的“冷”,都是押十一部的上声韵;“回首向来萧瑟处”“归去”,两个“qù”都是押四部的去声韵,所以最后形成的声调韵脚为:

平|平|仄|仄|平;

仄|仄|平|仄|仄|平。

从修辞手法上看,该作品在讲究字句有定、平仄协调的基础上,发展了“比兴”“通感”“对仗”等手法,句意尽显韵味。上阕中,词作呈平仄交替关系,以平结尾;下阕为仄起,以平结尾。整体上,上下阕又呈对立关系,上阕韵脚“声”“行”对应下阕“醒”“冷”,最后“谁怕”对应“归去”,“平生”对应“无晴”。

(二)作品外部联结信息

彼时,苏轼因为“乌台诗案”被关押一百多天,经历了身体和精神的双重打击,面临生命的威胁。随后他被贬黄州,担任有职无权的黄州团练副使,实为被囚禁的“犯人”。结合当时动荡的政治背景以及该时期的其他作品看,苏轼曾认为自己的人生从此暗淡无光,再无翻身之日。他在另一首词作《卜算子·黄州定慧院寓居作》中描述到“缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影”,可见此时他已满心苍凉。后得佛、道两家智慧开解,他对自我和人生有了深刻的观照和反省,《定风波·莫听穿林打叶声》正是这种心境的外现。苏轼在苦难岁月中形成了豁达乐观的人生哲学,主张面对逆境时超然自适、随缘任运,以审美眼光看待生活,这种心境,使他既不脱离现实又能超越现实,身处苦难又与苦难隔着一段距离,颇具悲剧性的美感。

在一次访谈中,邓翊群曾谈及:以“定风波”命名作品,希望通过筝乐描绘原词意境的基础上,更以此抒发自身心境—— “定”意为平定、稳定,“风波”意指风雨,“定风波”既蕴含着平定外部动荡的志心,也阐发着作者与词人相似的际遇与态度。

二、筝乐与词作的相似性

《诗经》为始,诗词与音乐的融合体现着中国古代诗歌格律化的发展历程,两者在联觉与通感、曲式与章法、旋法与韵法等方面具有较大的相似性。

(一)联觉与通感

现代心理学将人们各种不同感觉之间相互沟通的现象称为联觉。音乐作用于听觉的过程中,并不能直接为主体提供表现性内容。“音乐是情感的艺术”这一说法,是由于人们受到不同音响的刺激,本能地将听觉、视觉、触觉等感觉联系起来,产生喜悦、悲伤等情感反应。“音乐上的联觉要素可以划分为方向—高低,幅度—强弱,频率—快慢,紧张度—张弛。听觉的高频音与视觉的明亮色调、兴奋激昂的情绪等具有一种潜在的联系,给人以某种‘上升'的感觉,反之,低频音与视觉中的暗色调、阴郁情绪相关联。”[5]

以筝曲《定风波》为例,引子与慢板主要集中于中低音区,采用音域跨度较大的扫摇技法,音效和色彩较为鲜明,刻画了动荡和悲惨的现实背景。随后,慢板速度较慢,旋律音高逐步升入中音区。其中,十度音程的使用,如低音la—高音do、倍低音mi—中音sol,是作曲家在刻意模仿古琴的音效。此处连续压弹技法奏出的重音像一声声沉重的叹息,使听众感受到压抑窘迫的心境。散板部分主要集中在低音区,左手上滑音与夹弹技法相配合,将词作一唱三叹的特点予以表现。其中,77—78小节与79—80小节的两段旋律较为相似,形成一种前后映衬。通过联想,在听众的脑海中展现出作者“徐行”,而同行人“狼狈”的画面,体现出听觉与视觉的联系。快板部分不断上行的旋律与不均衡的节奏,将乐曲情绪推向欢腾。最后部分古筝主题再现,与慢板部分相比,处理更为细腻,进一步表现出作品的从容与淡然。

通感是文学创作常用的修辞手法。利用通感,人可以联通与调动视觉、触觉、嗅觉、听觉等各种感觉,刺激联想,形成综合的心理体验。王国维曾在《人间词话删稿·十》中讲到:“昔人论诗词,有景语、情语之别,不知一切景语皆情语也”。在“言景”到“寓情”的过程中,运用通感技巧,能突破语言符号的局限,产生象征性的指向意义,带来心境开阔、忧郁惆怅等多重感受和情绪。在《定风波·莫听穿林打叶声》中,上阕首句中的“听”“穿林打叶声”利用听觉来表现风雨的来势凶猛,“何妨吟啸且徐行”则使用徐缓行走、吟咏长啸的行为来衬托诗人的安然,“料峭春风”“微冷”“山头斜照”利用触觉上的冷暖感知使读者仿佛与作者一起置身于乍暖还寒、夕阳斜照的初春时节。

在这一点上,两个作品的“同”在于:音乐和诗词文学都遵循了从感官到感受的一般规律,从叙事、描绘入手,刺激听众和读者的多种感官体验,引发人们多层次的想象和情绪反应,以达成共鸣和共情。

(二)曲式与章法

美的艺术是人们按照某种规则,将各种要素有意识地进行排列的产物,它具有高度的有序性,符合思维发展过程。音乐作品的曲式结构与文学领域讲究的章法结构,都是这种有序性的体现。

曲式结构是音乐作品的要素之一。古筝协奏曲《定风波》体现出“起、承、转、合”的内在思维,具有合理且多样的布局和变化。引子部分以钢琴强音引入,从一开始就抓住听众的注意力,进入到激昂有力且不安动荡的音乐氛围中。引子A—B段的旋律主要乐器为古筝,采用了新的音乐主题,迂回婉转的旋律利于听众展开思绪。调式调性方面,以主音e—角音a为核心做环绕进行,显示了E羽的调式特征,有利于推动乐曲情绪的波动。该部分作为乐曲开端,奠定了作品的基调。慢板与散板部分进入中音区,娓娓道来的陈述,暗淡的旋律容易陷入回忆,引发伤感的情绪,使人沉浸于往事。调式调性方面承接引子部分的羽调式,并向其属功能A羽方向的调式发展,如31—33小节、34—36小节落在a音,39—42小节则落在e音上,呼应了引子部分的主音。该部分呈示主题乐思,是作品的主体部分之一,表达了乐曲的基本情思。快板部分与华彩部分变化较大,一改缓和深远的气氛,速度明显加快,古筝的双手扫摇,两种乐器的重音强调,大面积快速的十六分节奏,以及调式调性上的多变,使乐曲呈现出极不稳定的特点,也显示出激烈的情绪变化。该部分的音乐发展与前面对比明显,具有转折之意。再现部分与慢板部分的主题乐思紧密相连,调式上回归A羽,对乐曲主题做出肯定与深化。该部分具有收束、稳定的功能,以深远的意境结束,引人入胜。

章法是指文学作品的逻辑条理和结构,“诗词的章法类型基本被概括为‘对比性章法'‘调和性章法'‘中性(对比与调和)章法'三大类型。”[6]对比性章法中的内容材料呈现对比的关系,比如正反、抑扬、立破等;调和性章法则呈现出因果等统一调和关系;而中性章法的内容材料需要对章节内容检视后得出,例如今昔、远近等关系。词作《定风波·莫听穿林打叶声》的正文中,上阕描述正在发生的景物,“吟啸”“徐行”与后文“一蓑烟雨”在单句同一场景进行对比,故而呈现出对比性章法的特点。第一句“莫听”“何妨”等词眼预示了整首词的主旨题意,点明外物不足以乱心;第二句承接前句,利用“芒鞋”与“马”加深对比,显示出作者的内心写照。下阕第一句转入情景描写,意境深远,构成由己及景再及己的迭进层次。第二句以充满哲理性的句子收尾,从景物到达内心,令人深思。词作整体上呈现出对比统一,循序渐进的章法结构。

词作和筝乐在结构布局上的“同”主要体现在结构思维方式上的脉脉相通。李吉提先生认为“中国传统音乐与传统文学在结构上彼此都有不少影响”[7]。“‘起承转合'之法的诸要素在宋代已经形成”[8],这是古代诗歌创作时最具普遍意义的建构模式,也是影响中国现当代音乐创作最为深远的思维方式。

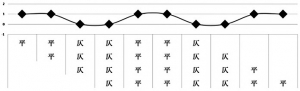

(三)旋法与韵法

优秀的艺术作品总是具有丰富的变化以及对比、延展等特点,力求在有序的基础上通过各种方式获得丰富多感的审美体验,音乐作品主要通过乐思的变体实现这一目的。例如《定风波》a段和c段(见谱例1)的乐思素材将作品有效地联接和整合起来,形成首尾呼应的关系;主题再现时的多样民族调性,加上强弱变化、重音技法、多种节奏等方式,使得作品整体具有较强的张力色彩。宋词主要通过合辙押韵来实现韵律发展目的,《定风波·莫听穿林打叶声》使用抱韵,上阕用《词林正韵》十一部的平声韵,押同一个韵部;中间几次换韵,“竹杖芒鞋轻胜马”“谁怕”,“怕”跟“马”都是押《词林正韵》第十部的去声;“料峭春风吹酒醒”的“醒”,和“微冷”的“冷”,都是押十一部的上声韵;“回首向来萧瑟处”“归去”,结尾两字押去声韵,最后形成了整体和谐的声调韵脚。

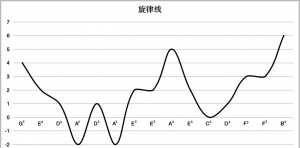

此外,诗词的平仄发展规律与音乐的旋律发展不谋而合。在音乐审美的过程中,听觉会将音高接近的音组合联系在一起。例如《定风波》c段主题(见谱例6)与I段古筝扫摇部分(见图2),迂回曲折的主旋律:“G3-E3-D3-A2-D3-A2-E3-E3-A3-E3-C3-D3-F3-F3-B3”,两段旋律线条相似,容易形成主题记忆点,为听众带来和谐统一的美感体验。由于较为严格的平仄格律要求,加上审美对于音调顿挫的追求,宋词“平、上、去、入”声调在使用时没有逃离平仄交替进行的规律(见图3)。从图2与图3的比较可见,筝乐旋律的进行与宋词声调平仄的起伏颇有异曲同工之妙。

谱例6 《定风波》c段主题旋律线

图2 《定风波》I段古筝扫摇旋律线

图3 宋词平仄规律

在这一点上,筝乐与宋词的“同”体现在殊途同归,虽然手法不同,但最终目的都是在变化中谋统一,统一中求变化,在创作规律的指引下,使用主题乐思和格律韵脚的变化达到发展目的。

三、两种艺术的同构旨趣

“所谓同构性,在哲学上的解释,是两个命题或两个系统之间结构相同或性质的一一对应。”[9]本文所举的两个作品,处于艺术大类中的不同系统,虽然它们在外观信息、结构材料信息等方面,有着各自鲜明的特点,但在意象、意境、意蕴等方面窥见彼此的一一对应,即两种艺术类型的异质同构现象。

(一)意在象中

意象既出现于西方现代文学中,更是中国古代哲学所强调的概念。《周易·系辞》中已有“观物取象”“立象以尽意”之说。置于本文所论及的两种艺术,诗词主要通过语言文字来显象达意,辅以修辞、格律等手法,使联想更为尽意。音乐则通过音符变化,运用不同的调性色彩、技法技巧等方式来构建人们的想象空间,实现达意传情。

诗词中的意象并非自然呈现的景观,而是经过诗人主观处理过的“眼中物”。《定风波·莫听穿林打叶声》使用多种修辞手法来描写景物以抒发心境。“莫听穿林打叶声”使用了通感的手法,此句的“听”利用听觉来表现风雨的来势凶猛,“莫听”则有外物不足以扰乱之意;“竹杖芒鞋轻胜马”一句使用借代和对比,“竹杖芒鞋”指代闲人,“马”指代忙人,两者对比的结果是前者轻便于后者。结合上下文和苏东坡的人生经历,这样的轻便也是在说无官一身轻,所以才可“胜”。“谁怕?”一句使用反问的形式表达肯定,强化了作者一身蓑衣自在一生的自我宣言。最后“回首向来萧瑟处”采用了互文的手法,“萧瑟”对应上阕“吟啸”,意指来程路上的风吹雨打,最后“也无风雨也无晴”既是对应小序中的“已而遂晴”的景物描写,也是暗喻一切归于虚空的心境。以上景象在筝曲《定风波》中几乎都有迹可循,甚至更直击内心。例如开头引子重重的扫摇已经预示了暴风雨的来临;散板结尾部分左手捂弦右手弹奏,由弱到强的音效在听觉上仿佛“穿林打叶”的声响随风潜入;华彩部分钢琴与古筝极强的音效,告诉世人光明再现也只是一瞬。以上音响效果与音乐中的其他部分一起构成了极具张力的听觉体验。

(二)由象及境

艺术之外,是对世界的感受,对事物的感知以及对自我的解读。以各种手法极力呈现的景象,经过创作者人格和情志的点化,显示出不同指向的样态,使得艺术作品具有叙事性和描绘性等特征,为人们呈现出一幅幅由无数意象构成的图景。苏轼为人刚正不阿,敢于直谏,对国家的管理、军事、吏治等各方面都提出过自己的改革意见,但这也造就了他多舛坎坷的一生。《定风波·莫听穿林打叶声》所展现的正是已过不惑之年,走在风雨中的苏轼形象。词作选择行人、风、雨、林叶、太阳、春风等物象,组合成一幅初春遇雨,醉酒而归的画面,下阕“也无风雨也无晴”的抒怀,词人的万千思绪,为叙事、绘景蒙上了情感色彩。“风雨”在这世间“吟啸”,但也只是随烟而去。此类描写使读者产生景外有景、象外有象的审美体验,也塑造出鲜明的东坡形象,展现出该作品上乘的意境之美。苏轼《琴诗》中云:“若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣。若吉声在指头上,何不手君指上听。”[10]琴之韵不在琴,不在指,而在心,这也反映出中国传统音乐中追求心境的审美哲思。自然界的各种声响、动韵(海浪,风啸、飞瀑、松涛、马嘶、鸟语……)、物象(山色、林海、碧空、旷野,幽谷……)、节奏、色彩、光感等自然韵律以及实物、场景等,通过作曲家和演奏者的情感诱发,将万物注入音乐之中,激发欣赏者对图景和意境的审美体验。古筝善用独特的作韵技法,《定风波》慢板、散板与再现部分,利用大量揉弦、滑音、重颤等技巧,配合夹弹、泛音、长摇指等指法,展现出游、圆、转、折的神韵。结合演奏者的情感传递,使得听众如身临其境,更为全面地感悟诗词意境。

(三)一切景语皆情语

艺术作品情绪的变化是听众与演奏者产生共鸣、达到共情的重要途径。演奏的最高境界是再现与创造的高度统一,演奏者向听众展示作品时,自我与创造者达到统一和延伸,形成一个有机灵动的整体。《定风波·莫听穿林打叶声》为苏轼被贬黄州失意之时所作,邓翊群受其所动,借其词意书写现代人面对命运迭起时的心路历程。在欣赏邓翊群演奏时,听众的脑海中仿佛可以浮现已过不惑之年,被贬黄州,走在吟啸风雨中的苏东坡形象,这与演奏家的人生经历和现场演绎同样密切相关。邓翊群依照自己由灰暗逐渐走出苦闷的状态转变过程进行创作和演绎。词作直接选用正文中的第一句“莫听穿林打叶声”作为题目,单从词面信息来看,作者构建了一幅赶路途中偶遇暴雨,对比他人的慌不择路,“余”则潇洒徐行,吟咏自若的生动画面。从“穿林打叶声”“竹杖芒鞋”“料峭春风”“山头斜照”等意象中,营造出淡然悠远的意境。同时,作者因景生情,遂发出“余独不觉”“谁怕?”的感悟,寓情于景,将情感抒发融入到对自然景物和寻常生活场景描写中,借对“已而遂晴”的雨过天晴景观和场景的描摹刻画,生发“也无风雨也无晴”的由衷体悟,此刻景与情完全融为一体。筝曲与词作的互动,留给听众言外之意和弦外之音的遐想意蕴。

由古及今,苏东坡其人其作皆留给今人以心灵的涤荡和对人生哲理的思索。身处社会,谁都无法独立于世外,难免受到世俗纷扰。然而“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。”[11]“空”并非远离世事忧虑,而是深处其中仍能泰然处之,怡然自得,或许这正是两个不同的艺术作品向我们传达的共同的精神内核。

注 释

[1][德]黑格尔:《美学》(第三册上卷),朱光潜译,上海:商务印书馆1996年版,第331页。

[2]夏承焘、吴熊和:《读词常识》,北京:中华书局2014年6月版,第63—64页。

[3]双调:指词的格式,即把一首词分为前后两阕,是词中最常见的形式,双调的字数相等或基本相等,平仄也相同。

[4]抱韵:通篇押某一个韵的同时,中间又换韵,换韵夹在里头。

[5]周海宏:《同构联觉——音乐音响与其表现对象之间转换的基本环节》,《中央音乐学院学报》1990年第2期,第60页。

[6]蒲基维:《古典诗歌研究专刊第13册:章法风格析论———以苏轼词、姜夔词为考察对象》,台湾新北:花木兰文化出版社2007年版,第14页。

[7]李吉提:《中国传统音乐的结构力观念(之二)——传统音乐结构与中国古典文学、戏剧(结构)的关系》,《中央音乐学院学报》1994年第2期,第62页。

[8]吴正岚:《宋代诗歌章法理论与“起承转合”的形成》,《南京大学学报》2003年第2期,第118页。

[9][英]布宁、余纪元:《西方哲学英汉对照辞典》,北京:人民出版社2001年版,第525—526页。

[10]陈祖美:《一蓑烟雨任平生——苏轼集》,郑州:河南文艺出版社2015年7月版,第236—237页。

[11]林语堂:《苏东坡传》,北京:东方出版社2009年版,第54页。