摘要:古筝新作《秋景》以天津时调《秋景》唱腔旋律为素材,着力探索当代古筝艺术从移植戏曲曲艺,到将传统音乐文化进行创造性转化和创新性发展的新路径。作为此曲的首演者,笔者认为作曲家借鉴中国传统音乐的展衍和变速方式推动音乐发展为前奏、慢板、数唱的三部性结构,与此同时,一改当代筝乐“速度为上”的理念,在旋律发展层面对原曲素材进行扩展与丰富。不规则重音、按滑刮奏等特色技巧的使用充盈了音乐形象和意蕴的表达,为天津风格筝曲的创作做出了有益探索。作品展现出充分的文化自信,将当今的时代精神与音乐文化传统进行了有机结合。

关键词:古筝艺术;天津时调;《秋景》;演奏技巧;演奏表现作者简介:范 冉(1982—),女,天津音乐学院民乐系副教授。

刊载于《天津音乐学院学报》2024年第3期,第92-100页。

引言

古筝作为中国传统弹拨乐器,历经千年发展,浸润在中华文化深厚的文化土壤中,具有丰富的文化内涵。在当代筝乐的创作中,不少创作者都格外关注从传统音乐文化中汲取养分,充分发挥古筝的艺术特色。《秋景》是笔者于2019年委约天津音乐学院作曲系教师任丹丹根据天津时调的同名作品改编而成,是一首具有浓郁曲艺风格和地域特色的筝曲作品,在天津音乐厅首演。此曲以天津时调的唱腔旋律为素材,将传统与现代古筝技法相结合,表现出鲜明的地域性与时代性,具有极强的艺术表现力。笔者在习奏此曲的过程中,因其独特的音乐风格与技法安排,深刻地体会到当代专业古筝演奏向民间曲艺音乐学习的重要性。同时,也意识到只有古筝演奏与音乐表现相契合,才能体现出乐曲的艺术价值。基于上述思考,笔者产生了研究兴趣,因此结合理论学习和实践经验,对筝曲《秋景》的创作背景、音乐分析、技巧运用、演奏表现等方面进行探讨。在此基础上思考当代筝乐艺术中学院体系与民间传统、演奏者与创作者等几对重要关系的相关问题。

一、艺为魂筝做魄——筝曲《秋景》的创作背景

近百年来,中国民族器乐发展迅速,在学习、借鉴西方音乐以及继承、弘扬传统音乐的过程中呈现出欣欣向荣的态势。中国传统的戏曲、曲艺中蕴含着丰富的美学意蕴,是现代音乐创作延续中华音乐精神的重要参照。天津作为曲艺之乡,民间流传着大量经典的曲艺作品,如何更好地学习、弘扬这些优秀的传统音乐文化,是当代演奏者、创作者应该思考、探索和不断实践的关键课题。作为天津音乐学院的教师,笔者有责任通过探索,把天津优秀的、独特的地域音乐文化引入传统器乐的教学、传承中。

《秋景》是一首经典天津时调作品,原是剧目《喜荣归》中的一个唱段。1959年,时调表演艺术家王毓宝录制唱片时接受曲艺家赵魁英的建议将其名称改为《秋景》,后闻名全国。此曲以通俗易懂的歌词、浓郁的天津韵味表现出人们灵动、鲜活的日常生活情趣。唱腔采自[靠山调]曲牌,旋律生动诙谐、富于趣味,是当代天津曲艺中的佳作。筝曲《秋景》采自同名唱段中的音乐元素,在原唱腔结构的基础上进行扩展,并运用相应的古筝演奏技法模仿时调唱腔的特色,充分体现出传承与创新相结合的特点。

二、曲艺为根筝为冠——筝曲《秋景》的音乐特色

(一)速度递增基础上的并列三段体结构

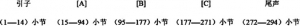

当代中国民族器乐创作深受西方作曲技术的影响,如何更好地运用、传承中国传统音乐文化是当代音乐家们不断探索的重要问题。与纯粹借用西方技法创作的音乐不同,这部作品在结构和音乐发展的总体思路上与中国传统音乐文化保持着紧密的联系。在结构层面基本沿用了天津时调《秋景》原曲的三部性特征,即前奏(伴奏乐器)、慢板和数唱。在音乐发展层面,运用了中国传统音乐中经典且有效的速度递增手法发展音乐,三段体结构即以此为基础构成,在此基础上加入了引子和尾声两个附加部分。曲式结构如下:

在此曲中,引子、[A]、[B]、尾声部分分别采用了原曲的前奏、慢板、数唱中的音乐元素,其中尾声部分为主题[A]的变奏。[C]部分建立在快板上,为作曲家根据原曲旋律创作的新音乐材料,在音乐情绪方面与其它乐段形成了明显地对比。从速度的安排来看,乐曲沿用了原曲渐变性的原则,在音乐进行中呈现出有序的速度变化,具有突出的弹性变化特征。从上述几个方面,展现出对天津时调的传承与创新。

(二)器乐化旋律的发展思维

筝曲《秋景》的音乐旋律主要体现出两种创作模式,一部分旋律直接由时调《秋景》移植而成,另一部分则充分体现出器乐化旋律发展的思维方式,运用了展衍的发展手法,以乐曲引子部分的乐句片段与原曲的前奏片段对比为例:谱例1为筝曲引子片段,谱例2为原曲前奏片段,以下对比可以看出,筝曲片段保留了原曲2/4拍的律动特征,在旋律的发展上,则采用了音型扩充的手法,将原曲中十六分音型扩展成附点音型、八分音型,速度上也由慢速变为小快板。

筝曲[A]部分的主题旋律源于原曲中的慢板唱腔,仍然采用了扩充的手法:谱例3为筝曲[A]部分主题动机,谱例4为原曲主题旋律,从两者的对比中看出,在旋律发展上仍然采用了音型变化的手法,通过“减花”的手法将旋律变得更为“简洁”,但是在乐句上则体现出扩充发展的特点。这是作曲家基于自身对声乐与器乐创作、表演差异性认知的创作性改编,也是“器乐声腔化”实践的重要内容之一。“声腔化”这一概念最早由二胡演奏家闵惠芬提出,她在演奏随笔《天梯》一文中记录了1975年为毛主席录音演奏京剧言派名段《卧龙吊孝》的经历,在京胡大师李慕良的指导下,她开启了“二胡声腔化”的探索之路。[1]她的“声腔化”不仅是二胡对于戏曲等人声艺术的化用,更在于通过借鉴人声或其他乐器的润腔手法,以丰富二胡自身的艺术表现力,即“韵”。闵惠芬的“声腔化”探索,与其“情、气、格、韵”的器乐演奏追求密切相关,并由此引发了民乐界关于“传统器乐声腔化”的讨论。如今,“声腔化”已经不仅是关于二胡创作与演奏的问题,对民族器乐整体也产生了深刻影响。它涵盖创作、演奏实践与美学思想等多方面内容,贯通民族器乐、声乐及传统语言音韵等,具有鲜明的文化价值。

在中国音乐发展的历史中,声乐和器乐之间一直保持着紧密的互动关系,古代典籍中的“吹歌”“唱调”等都是声乐、器乐相互移植、转化的重要形式。因此,筝曲《秋景》可视为当代古筝创作、演奏“声腔化”尝试的优秀案例,在延续中华音乐传统的同时,探索新的筝乐发展路径。

三、曲艺为基筝作韵——突出筝韵与演奏技巧的运用

在传统筝曲中,古筝演奏技巧可谓“泾渭分明”,从整体的归类上看,可以分为右手技巧和左手技巧,其中右手技巧主要起到发声的作用,而左手技巧则起到作韵的作用,两种技巧的配合运用塑造了音乐整体的美感。在现代筝曲创作的技法运用中,既沿用了传统的右手发声和左手作韵相配合的形式,同时也进一步强调了双手弹奏的配合以及对左手技巧的开发。《秋景》演奏技巧运用层面最大的特点在于大量按滑技巧的运用、摇指长音的歌唱性表现、快速指序技巧和不规则重音与扫弦的配合。

(一)按滑技巧的运用

作为中国传统音乐艺术的重要组成部分,传统曲艺因流传地域的不同,产生了诸多门类和流派。曲艺唱腔因“半说半唱”的表演形式,方言音韵对其音乐旋律、风格影响巨大。在古筝与时调结合的“声腔化”实践中,左手的按滑作韵是塑造音乐韵味的关键因素。

在古筝演奏时,当右手发声之后,左手紧接着以按弦的方式表现出滑音的效果,以韵补声,塑造音乐的韵味[2]。在天津时调的表演中,无论是伴奏乐队中的四胡,还是在唱腔的行腔处理上,滑音是最为常见的润腔手法。古筝左手技巧丰富,用“按、滑、点、揉”来表现天津时调唱段的行腔走韵最为合适,古筝左右手演奏配合得当,便可充分展现出天津时调音乐的浓厚韵味。

所谓按音,是指右手演奏一个稳定的音符,左手在琴码左侧相对应的弦上下按弦,使其产生一个大二度或小三度的稳定韵音,在筝曲《秋景》中多次被用于模拟唱腔中的行腔。以乐曲的第4小节为例:谱例5中第4小节的进行为sol-la-sol-#fa,演奏时先以左手按#fa弦,压弦至sol的音高上,右手弹出音后,左手顺势按压到上方大二度la的音高上,此处通过上按和下按两种手法相连时完成韵的过程。演奏时需采用“有棱角”的并带有附点后让的按音处理,方能更加鲜明地展现天津时调“铿锵有力”的风格特征。

谱例5 筝曲《秋景》中的按音

所谓滑音,指的是右手弹奏一个音后,左手通过在这个音上按弦将两个音高“点对点”圆润连接起来,形成一种“无棱角感”的音节进行,根据旋律的进行以及“点对点”的音程关系,可以分为上滑音和下滑音两种,当两种滑音相连时,则构成了连续性的圆滑音技巧。以乐曲212小节为例:谱例6中第一小节的进行为sol-la sol-la sol-la sol-la,演奏时右手先弹奏sol弦,左手顺势按压到上方大二度la的音高,马上利用休止符的时间左手迅速抬起,使琴弦恢复到sol弦的音高,再重复之前右手先弹奏sol弦,左手顺势按压到上方大二度la的音高。反复四次,以此模仿四胡连绵不断的音色效果。

谱例6 筝曲《秋景》中的滑音

需要着重说明的是:四胡作为天津时调的伴奏乐器,对天津时调音乐风格的形成有着非常重要的影响作用。所以古筝对于四胡音色的模仿,意在突显天津时调的音乐风格。此处在按弦的力度上应注重手腕和手指的配合,下按时应增加腕力,贴弦上提时应适当放松腕力,依靠指力的作用,同时,在音高控制方面需要配合听力,保持好音准,并确保声音的连贯性,模仿四胡拉弦滑音营造出的连贯效果。

所谓点音,即在演奏时用左手在琴码左侧先按住琴弦,右手弹奏此弦的同时,左手快速按下并提起,形成极短促的回环音束。以乐曲66小节为例:谱例7中第一小节的进行为mi-do-si,演奏时右手依次弹奏mi、do、si弦,在弹奏si弦的同时左手在琴码左侧快速连续做下按并提起的操作,快速形成si-do-si的音束,用于表现唱腔中所谓的“疙瘩腔”行腔效果。

谱例7 筝曲《秋景》中的点音

所谓揉音,是突显古筝韵味的常用技巧。演奏时右手弹奏一弦,左手在琴码左侧对这根琴弦进行有规律的、持续的上下颤动。以乐曲152小节为例:谱例8中第二小节的进行为re-re,演奏时右手弹奏re弦,左手顺势有规律地持续上下颤动琴弦二分之一拍时值。此处演奏效果力求模仿人声细腻哼唱的效果。

谱例8 筝曲《秋景》中的揉弦

(二)摇指技巧的运用

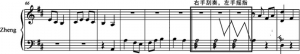

古筝作为一种弹拨乐器,其基本音色具有点状特征,这在其基本技巧勾、托、抹、劈上能够表现出来。除此之外,通过连续、不间断的点状技巧运用,可以构成线性音色的效果。无论在传统乐曲还是现代乐曲中,线状音声最重要的代表性技巧就是摇指。摇指的密集颗粒化的线性表达,可以有效起到延长声音时值的作用,也可以在不同的音高之间进行运用,起到增强旋律歌唱性的作用。摇指不仅可以在右手上运用,也可以在左手上运用,根据支撑点和手指运用的不同,可以划分出传统摇指、扎桩摇指、悬腕摇指等类型。此曲摇指的运用,以下几种类型需要特别注意。一是左手摇指与右手刮奏的配合,以谱例9中72—75小节进行为例,主旋律位于左手声部,在低音la上采用左手摇指技术,弹奏时应保持好左手的悬腕状态,以此作为支撑点,通过腕力带动大指弹奏,要保持好气息的均匀性,保持好音色的统一,在进行摇指的过程中,右手在中低音区加入上、下行刮奏效果与之衬托,表现出一种热烈欢快的情绪。

谱例9 筝曲《秋景》中左手摇指与右手刮奏的配合

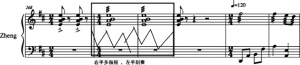

二是右手多指摇与左手刮奏的配合。所谓多指摇指,又称为和弦式摇指,是建立在双摇基础上的一种技法,根据和弦音的多少可以分为三指摇、四指摇等,如谱例10,269—270小节采用右手多指摇与左手刮奏的配合。首先,从多指摇的运用上,要依次为大指、食指、中指、无名指分配好弦序,可采用小指扎桩的技法,弹奏时由于四指同时在弦上进行来回运动,所以在充分运用腕力的基础上,可增加前臂的力量,由此能够保持好弹奏的力度,适应音色的表现要求,在弹奏时不能压腕,要适当提腕,并通过肘、臂的上提使力量能够贯通。其次,左手刮奏时,力度也可以适当增加,渲染出一种热烈的气氛,但是双手、手臂要配合得当,做到互不干扰。

谱例10 筝曲《秋景》中的多指摇

(三)快速指序技巧的运用

快速指序技巧最初是由河南筝名家赵曼琴创用,本意在于解决古筝不能在乐队中弹奏快速走句的问题[3],后在现代筝曲中得到广泛的应用,多用来弹奏连续快速的十六分音符走句。在此曲中,快速指序在左、右手都得到了充分运用。

谱例11为快速走句,是不对称的三小节形态,前两个小节是左手声部,后一小节是右手声部,此处的快速指序技巧有两个练习要点:一是基本走句为模进上行,前后拍相隔二度音程,经过分析之后有助于演奏者把握弦序的特征;二是演奏者在初次弹奏时应以慢练为主,突出每一小节的节拍重音和每一拍的音头重音(4/4拍的节拍重音在第一拍,每一拍的重音在以十六分音符为组成的第一个音符上),重点关注节奏进行的律动感和每一拍各音的颗粒性效果。旋律进行以及各音的音色把握熟练之后,可以逐渐增加弹奏的速度。在具体的操作上,应保持好每一个手指的独立性,充分发挥手指关节的作用,以平稳的心态保持好手指的放松度,切勿由于急躁而造成速度、节奏不稳的情况。

谱例11 筝曲《秋景》中的快速指序

(四)不规则重音与扫弦的配合

不规则重音指的是在音乐的进行中突出某个音位,与固定节拍下的重音布局不同,是作曲家在进行音乐创作时进行的“人工标记”,这就要求演奏者在进行演奏时应关注曲谱中的重音标记,有意识地突出弹奏的力度。此曲中,在突出不规则重音表现的同时,还加入了左手的扫弦技巧,在两种技巧的配合下,将乐曲热烈、激动的情绪层层推进。

谱例12,音乐建立在4/4拍上,然而节奏重音并没有按照四拍子的律动进行布局——作曲家进行了人工重音的处理,打破均分律动的规律,增加音乐的表现力与丰富性。左手声部配合右手,在重音位置上加入了四度音程的扫弦。演奏时,一方面要突出右手声部重音处三音和弦的音响效果,根据乐谱上重音位置的标记增加手指的触弦力度;另一方面则是在左手扫弦的运用上突出臂力和腕力的配合。从实际的演奏情况看,由于重音以及扫弦位置的特殊性,较容易造成节奏错误,因此在初次进行弹奏时应以慢练为主,然后熟能生巧。

谱例12 筝曲《秋景》中的不规则重音

筝曲《秋景》通过左、右手演奏的有机配合,呈现出浓郁的天津地方音韵风格。演奏者在表演时需先明确对于风格的理解,方能准确传达出作曲家的创作意图以及天津地区的音乐文化风貌。作曲家在作品中将摇指与快速指序技巧有机结合,塑造出的音乐效果宛若华丽的丝绸之上缀满宝石。大量使用摇指技巧展现出的线性旋律,在模仿人声歌唱的同时,似在描绘绵延不绝的海河。快速指序技巧展现出的点状旋律特征,宛若海河上镶嵌着的一座座独具魅力的飞虹,宛若在城市的道路上穿梭的车辆以及闪烁不停的彩灯,无不焕发着勃勃生机。紧接着使用不规则重音与扫弦配合的演奏技巧,不规则重音产生的节奏借鉴了天津快板的节奏形式,使用的数量虽然不多,但有效地将乐曲逐渐推向高潮,起到点睛之功。紧密跳跃的节奏效果,在天津这座城市抖擞地敲击,奏响追求梦想、积极乐观的生命最强音。

四、曲韵筝音总传情——筝曲《秋景》的演奏表现

任何一首器乐作品都有特定的创作背景,表现出各自的内涵意蕴,但器乐曲又不同于声乐曲,声乐曲能够通过歌词明确表达音乐所塑造的形象和情绪。对于一首纯器乐作品而言,演奏者想要通过演奏充分、恰当地表达音乐内涵是比较困难的。笔者在筝曲《秋景》练习过程中,秉持着不仅要掌握和运用娴熟的演奏技巧,还要悉心揣摩乐曲中的音乐形象、准确表达出音乐创作的精神内核的态度,认为这样才能够充分表达古筝演奏的艺术魅力,呈现出形式与内容有机结合的音乐作品。此曲的音乐表现主要有以下几个要点:

(一)依据原曲歌词,塑造音乐形象

音乐形象,指的是音乐要表现的对象。现代文艺学理论观念认为,形象是“感性和理性的统一”[4]。笔者理解中的“理性的形象”是作曲家赋予作品的形象,集中体现在作品的创作背景方面,筝曲《秋景》以同名天津时调为基础,在筝曲创作时有机运用了其中的音乐元素,前文的音乐分析能明显地体现出来;所谓“感性的形象”,实际上是演奏者在对“理性形象”进行理解的基础上在个人心中所勾勒出来的形象。

笔者在塑造此曲的音乐形象方面,重点对原曲进行理解,通过仔细聆听和理解歌词,把握其中的形象特点,如在音乐方面,对原曲的速度、节奏、旋律进行感知,这样有助于在演奏时把握音乐形态特征,既高亢又不失婉约;二是通过对歌词的解读,了解原曲要表现的内容,如歌词“蛐蛐、油葫芦嘟噜、梆梆”,这是一句非常形象化且带有鲜明趣味性的歌词,笔者根据歌词的特点,弹奏中着重塑造鲜活灵动、富于趣味性的音乐形象,力图呈现出悠然自得、逸趣横生的效果。

(二)依据时代特征,力求情韵于中

音乐是一种抒情的艺术,演奏者在表演时要将乐曲中所蕴含的情感转化为自己的情感[5],才能够充分发挥音乐的感染力,打动听众。这种情感表达有两个依据:一是基于对原曲的理解,将生活中的情趣表现出来,也就是要展现出天津人独特的诙谐、朴实的性格特点;二是要结合时代脉搏,表现出人们对美好生活和时代的赞美,将天津人民敢于创新、勇于开拓的时代精神表现出来。如在乐曲[C]部分的弹奏上,要根据音乐的速度、节奏特点,表现出强烈的律动感,将这种律动感转化为一种豪情奔放的情绪以及在实现“中国梦”事业中所表现出的创新精神。

基于以上两点思考,笔者在演奏中做了如下的处理与设计:

第一部分“明秋”。秋景是明媚的、明亮的、明净的,犹如天津人大气、磊落、洒脱的性格。开篇一句“天凉了”运用古筝左右手配合音韵,模仿出人声唱腔的十足韵味,整段沿用天津时调的唱腔,这是天津人妇孺皆知的标志性唱段。大俗大雅的格局中,迎面而来一位爽利热情、言笑晏晏的“天津人”的音乐形象跃然眼前。

第二部分“艳秋”。秋景之艳,“艳”即丰色也,秋是一年中最绚丽的季节。或枫林尽染、或花团锦簇、或稻谷垂黄、或翠竹翻浪,像极了天津的胸怀,充斥着母亲般的博爱,任凭怎样任性的孩子,都可以在妈妈面前展示个性,反馈而来的是妈妈自豪的夸赞。古筝运用右手摇指与左手分解和弦或复调的演奏,跳出天津时调原有的唱腔音乐框架,使表现形式更加丰富自由;同时注重展示掐弦、点奏等技巧,让整段音乐风格不失天津时调诙谐幽默的艺术特点。

第三部分“喧秋”。秋景是喧腾的、喧赫的、喧寰的,描绘出充满勃勃生机的天津。这绚丽的秋景不仅是大自然的馈赠,更是勤劳的人们耕耘的回报。乐曲在双手演奏炫目的快速指序技巧同时融入不规则重音,更加凸显天津地域特色,同时把作品逐渐推向高潮,展现出一派盎然生机。这是秋的喧嚣,是天津这座城市的繁华,是在这片土地上生活的人们的高亢的生命力。随着古筝特有的刮奏音色的参与,使乐曲情绪渲染达到饱和点。

笔者在音乐演绎中力图使乐曲保持天津时调高亢不失婉约的特点,同时追求塑造色彩丰富、对比强烈、极富感染力的音乐形象!

结 语

《秋景》是一首天津时调风格的筝曲,无论在创作还是演奏上都体现出古筝与天津曲艺的有机结合,此曲的问世可以说为筝乐的“声腔化”实践进行了有益的探索。为了更好地掌握天津时调的风格韵味,笔者对王毓宝先生的唱腔反复揣摩,运用古筝技巧模仿其演唱特点,并多次求教天津曲艺团的同行,得到他们的指点与认可。正如琵琶演奏大师刘德海先生提倡的,当代专业院校培养出的民乐演奏者应充分尊重传统的民间音乐形式与传承人,抱着谦虚的心态向他们求教,充分沁润到民间音乐的土壤中,感受中华音乐精神的精髓所在,以求更好地演绎、传承传统音乐文化。

同时要说明的一点是,《秋景》的创作不是简单的移植,也不是把古筝作为伴奏乐器重新运用到曲艺作品的伴奏当中去,而是借用曲艺作品的旋律为动机和音乐材料,以古筝独奏为方式创作出的主题变奏三段体古筝独奏曲。它具有一定的创新价值,对于今后借鉴曲艺这一传统艺术形式与古筝演奏结合,创作出更多具有地方特色的古筝曲目,有一定的奠基意义。

作为一名古筝演奏者,笔者在对此曲进行诠释的过程中认识到,仅打磨演奏技巧是不够的,同时还需要对作品的创作背景和音乐特征进行深入的分析理解,这才是更好诠释乐曲的前提。只有这样才可以体现出演奏技巧与艺术价值的和谐统一。演奏者不仅是音乐作品被动的接受者,同时也是音乐表演活动的创造者。因此,演奏者应与作品的创作者保持紧密互动,充分交流彼此关于音乐理解,在沟通中成就高水准的演奏实践。具体到筝曲《秋景》的演奏处理而言,需要结合音乐的具体表现,手法精准地塑造出属于“秋景”的音乐形象。通过运用古筝技巧表达旋律中特有的津味语素,并使演奏层层递进铺叙出要表达的情感,这才能淋漓尽致地表现出音乐的核心内容。实际上,对此曲的演奏是一个“立体化的工程”,更加明确了演奏者在古筝学习和演奏的道路上要不断地增强艺术素养和文化修养,才能够成为一名优秀的筝乐传承者。

《秋景》这部作品创演的核心思想在于——音乐应以人为本。天津人热爱曲艺,曲艺也在天津找到了栖身之所,天津人与曲艺结下了惺惺相惜的情愫。本曲创演的初心,是希望通过努力,把这首天津本土筝曲演绎出津腔津韵,更加贴近天津人民的心意,使古筝艺术在天津更好地生根开花。

注 释

[1]傅建生、方立平主编:《闵惠芬二胡艺术研究文集》,上海:上海音乐出版社2004年版,第87—89页。

[2]王肖肖:《怎样提高古筝演奏的音乐表现力》,《黄河之声》2021年第5期,第104—106页。

[3]王云飞:《试论几种古筝演奏技法在音乐创作中的运用》,《乐器》2021年第7期,第54—55页。

[4]宋瑾:《浅谈古筝演奏中的刚与柔》,《民族音乐》2021年第6期,第32—34页。

[5]陈爱娟:《“文人筝”与“艺人筝”辨析及其人才培养》,《人民音乐》2021年第12期,第60—63页。