摘 要:本文以河南筝曲为例,将视野延长至其民间母体河南大调曲子、板头曲之中,在实地考察与形态分析中,探析河南筝从大调曲子伴奏乐器到板头曲主奏乐器,再从板头曲合奏向河南筝曲独奏进发的器乐化演进脉络,并以河南筝派奠基人曹东扶为线索,探寻20世纪中叶中国器乐独奏流派艺术从民间向学院转型过程中,民间艺人身份转型与器乐独奏艺术流派形成之间的种种关联。

关键词:河南筝派;大调曲子;板头曲;器乐化;曹东扶

河南筝派传统代表曲目《高山流水》《打雁》《陈杏园和番》《闺中怨》等,是近代逐渐从民间曲种大调曲子[1]说唱的筝乐伴奏以及民间乐种板头曲[2]合奏的筝乐声部中脱离而来的筝曲独奏。学界最早就此提出“从方言到器乐语汇的升华”的观点与论证的文章,是周青青“河南方言对河南筝曲风格的影响”(1983)[3]一文,文章以河南方言字调对河南筝曲旋律走向及滑音演奏的影响为例进行了详细论证,对后续相关研究及本文的写作有重要启发。郭树荟“融合与分离:主奏乐器在乐种中的艺术经验体现——以丝竹乐、弦索乐为例”(2016)[4]一文,首次将目光投向民间丝竹、弦索乐种这一纽带,将中国器乐艺术的“母体脱胎与个体分离”视作一个共同存在的整体,剖析乐种与独奏乐的链接中,民间乐种与诸多当代传统独奏乐之间的血缘关系,并提出“基因”与“解码”的论点,对本文研究视角及写作思路有直接影响。此外与本文论题直接相关的研究文献还有六篇[5],其中樊艺凤“河南筝乐考略”从文献资料及口述采访层面对河南筝与大调曲子的关系进行了扼要的梳理,并提炼了四位代表筝家的个性演奏特征;王珣“河南筝曲与河南板头曲和鼓子曲”一文,以《中国民族民间器乐曲集成·河南卷》为例,梳理了河南筝曲的两大来源并介绍了三位河南筝派代表筝家,以上两篇但文章所涉面较宽,但并未具体到河南筝派“器乐化”的问题上。钱源源“河南筝曲地方性风格及其成因之探究”延续方言制约旋律走向的观点,将视野投向演奏技法的运用之上;王丹的硕士论文“河南筝乐艺术风格及文化背景之研究”尽管进一步提出了“筝乐化”一词,但仅作为文章其中一个章节,未展开充分论述。薛亮“曹东扶古筝艺术探究”与王丹“略论大调曲子对河南传统筝乐的影响”中,尽管指出了曹东扶之于河南筝的重要地位,但支撑起论点的论据较为笼统而说服力略显不足。故可见,从大调曲子到板头曲再到河南筝曲所涉体量较大,一方面由于涉及三种不同体裁类型,非深入细致的大量分析,难以找到恰当的切入点统贯其间凝聚成一个整体,因而造成论及三种体裁类型的共性与个性时,往往处于平行、分离甚至是模糊的状态;另一方面由于河南筝派同时牵涉不同时期多位代表筝家,如魏子猷、曹东扶、王省吾、任清芝等,因而轻重难分且难以顾此及彼,对以上问题的梳理为文章的写作思考提供了一定的空间。

本文以河南筝曲的“器乐化”传承为主要研究视角,并通过比较河南筝曲“器乐化”演奏技法的复杂性和复合程度,确立河南筝派奠基人曹东扶之于河南筝派的地位及贡献,同时对河南筝曲中,相对稳态的特色器乐化语汇的形成进行初步梳理。河南筝派特色器乐化语汇是高度“器乐化”的产物,文中所谓的“器乐化”指的是既脱离了河南大调曲子唱词及板头曲合奏声部,又融入了民间“母体”特质而输入浓厚地域性特色乐汇特征,同时以古筝独特乐器性能将其转化成独具个性的器乐润腔与演奏技法,进行双向吸收与融合的过程。“器乐化”不仅完成了古筝从非独立的从属、依附状态,转化为以古筝自身性能、音响特征为根本,在纯器乐音乐语汇上进行“再造”、“充实”的独奏艺术门类,更使其在各地域性古筝流派之林中表现出不可替代的艺术魅力与价值,通过编订指法、技法创新、旋律润饰、特色音型等方方面面对传统曲目打磨加工,使其独立的审美价值和艺术生命力不断完善提高。曹东扶六十余年的艺术生涯,贯穿河南筝从大调曲子伴奏、板头曲合奏到河南筝曲独奏的复合发展线脉,1950年代中期,曹东扶将河南筝曲从民间带入中央音乐学院民乐系进行古筝专业教学、演奏、传承,促成了河南筝派基本格局的形成。

一、曹东扶与河南筝派的形成

河南筝形成流派以前,被称为板头曲、河南筝。板头曲是河南民间弦索合奏乐的俗称,它原先依附于民间说唱大调曲子的弹唱活动,经过逐渐发展形成的独立乐种形式,将早期河南筝曲直接称为板头曲,无形中暗示了它直接脱胎于板头曲合奏中的筝乐声部;称为河南筝,是指20世纪中期,“筝”这件乐器开始作为独奏体裁形式,进入专业音乐教学、表演、创作的视野,在以“筝独奏”为体裁划分为标准的系统性独奏艺术中,彰显出浓郁的河南地域风格特征,故冠名而来。所谓“有流才有派”,河南筝派则指的是,20世纪下半叶随着当地民间艺人由民间向学院专业化教学的身份转型,河南筝从原生民间音乐母体中脱胎,进入学院古筝独奏专业的新型语境,经过曲谱的系统整理、加工、订谱以及传承方式的转变、稳定以后,逐渐形成专业筝乐独奏艺术流派。

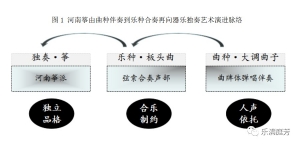

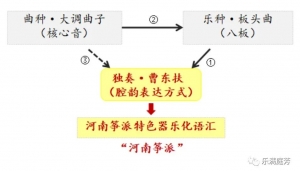

如图上所示,河南筝是从民间历经两次脱胎而来,第一次是从曲种唱腔的伴奏中褪去对人声依附向独立乐种的演进,第二次是从乐种合奏中解放了齐奏思维的制约,进而才形成具有独立艺术品格的筝派特色器乐化语汇,事实上,特色器乐化语汇的形成也意味着流派音乐风格的初始形成。可以订谱传承的、具有稳态特征河南筝特色器乐化语汇,正是在以曹东扶为首的传谱记录与个性创作中逐渐沉淀,河南筝才渐渐从“群体约成性”[6]的民间音乐母体的唱奏中脱胎,发展成为专业音乐教育体系中民族器乐独奏门类、筝乐流派之一。

作为河南筝从民间向学院转型过渡的传送带,曹东扶与河南筝派的形成间的密切关联性,主要体现在以下三个方面:其一,曹东扶的艺术生涯与河南筝派形成脉络间有直接和同步关系;第二,曹东扶先生率先完成由半职业向职业、民间向学院的专业化转型;其三,是《河南曲子板头曲选》是音乐学院中使用的第一本河南筝曲专有曲谱,且其指法全是依据曹东扶先生传授的指法记录。

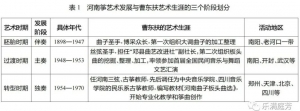

通过梳理大量文献资料发现,河南筝的发展始终与曹东扶的艺术经历息息相关,甚至具有较为直接的同步关系,故笔者以河南筝的“器乐化”程度与发展阶段为视角,将其与曹东扶的艺术生涯相应,进行了如下三个主要阶段的划分[7]:

古筝依附于大调曲子中作为伴奏乐器存在,是它从大调曲子向板头曲、河南筝曲进一步发展蜕变的前提条件与土壤根基。20世纪初叶,河南南阳成为近代大调曲子发展最为兴盛的地区,但唯有师出大调曲子名家嫡传的曹东扶[8]以及大调曲子世家长孙的王省吾[9]能够兼具“弹唱俱佳”之名,且弹拨、拉弦乐器都样样精通。1935年间,以曹东扶为首的民间艺人首次发起对大调曲子、板头曲的初期挖掘、整理工作,原本简朴零散的曲调旋律在民间艺人反复的演练、聆听、揣摩中,逐渐形成了河南筝乐的早期胚胎和听觉经验。

从曲种向乐种的过渡往往是前人研究中被人忽略的一个重要步骤,以民间乐种为过渡衔接的中间环节,实际上是器乐独奏语汇逐渐被发掘的重要地带。板头曲是以古筝、三弦、琵琶为主的器乐合奏,原本依附于大调曲子的演唱活动,20世纪中叶,随着“全国第一届民间音乐与舞蹈汇演”从下自上的民间音乐“大盘点”运动的筹备开展,逐渐清晰的器乐合奏与独奏门类开始映入听众和研究者的眼帘,板头曲作为“中原弦索遗音”而备受关注,从而发展成为独立的器乐合奏乐种。尤其是河南筝在曹东扶的手中逐渐成为了板头曲主奏乐器,开始在乐种合奏中初步显现独立演奏的乐器性能,一方面反映了河南筝“器乐化”程度的提升,另一方面也是中国民族器乐专业化体系逐渐形成的雏形与缩影。

由民间乐种进一步向独奏艺术的转型,尽管这一论点在学界还未得到应有的重视,但它实际上是“器乐化”程度再次进深的具体体现,且这一现象往往伴随着中国器乐音乐专业化进程的历史步伐,即民间艺人向专职教师身份转型、学院对地方乐曲的订谱以及器乐流派谱本的形成。1954年,曹东扶被聘为开封高等师范专科学校艺术科的三弦、古筝教师[10]。1955年曹东扶携汇演原班人马,赴中央音乐学院录音、讲学,最终按照曹东扶的指法编订了第一本河南筝曲选集《河南曲子板头曲选》[11],成为了河南筝派的初步形成阶段的专有曲谱,构建了极具典型性的河南筝派曲目体系,是河南筝派发轫伊始的“立派之本”。正是由于1955年曹东扶对河南筝曲的初次订谱,才奠定了河南筝派最初的基本曲目体系、典型音乐风格和个性演奏技法,因此,曹东扶和《曲选》成为了河南筝派的奠基人与立派之本。其中“基本、典型、个性”,实际上也暗含了来自于原生母体以及曹东扶个体对河南筝派特色器乐化的凝萃与结晶,构建出河南筝乐演奏、教学和传承方式由散落于民间的即兴特征向集中到学院的规范、职业化特征的“转型”脉络,由原先民间大量演奏实践与合作中积累的“音响经验”直接输出为特色器乐化语汇,即有着“稳态”特性的器乐旋律、音色、音响和相配套的系列演奏技法。

1956年曹东扶与山东的张为昭、客家的罗九香通过“打擂”的方式同台应聘,最终曹东扶被中央音乐学院民乐系聘任,成为了最高音乐学府的首位古筝专职教师,这也意味着他开始将半辈在大调曲子演唱及三弦、琵琶、古筝、胡琴等乐器演奏上的艺术经验全身心地注入到古筝这件乐器之上,使其在特定时期内吸收和焕发出从未有过的光与热,以演奏家的身份深掘出带着河南地域性音响及腔韵特征的筝技,以教育家的身份培养出的第一批筝乐演奏本科毕业生李婉芬、何宝泉、史兆元等,以创作者的身份创作出《闹元宵》、《变体孟姜女》等筝曲。至此,筝派的概念才开始在学院的语境下生根发芽,河南筝随着曹东扶的身份转型基本完成了由民间向学院的过渡,随着演奏技法由民间零散逐渐形成相对稳定的体系范式,开启了以曹东扶为首、有成套曲目、有专用教材、有传有流的、以专业音乐院校为传承基地的“河南筝派”之流。

二、“弹唱技巧并行” [12]与“熟手领衔”[13]的民间器乐化思维

20世纪中叶,与曹东扶一起进入高等院校专职任教[14]的还有另一位河南民间艺人王省吾(1904-1968)[15]。1958年,郑州师专音乐科弦乐教研组根据王省吾的传谱,编订了《河南古筝独奏曲集》一书,其中包含从板头曲筝乐声部中整理的板头筝曲37首以及大调曲子唱腔曲牌筝乐伴奏中整理的牌子筝曲14首,数量上是同期河南筝曲之最。那么,是什么原因使曹东扶成为了同期河南筝派最为重要的奠基人呢?为了探求其原因,以下从曲谱比较和实地考察两个方面入手。首先,将曹东扶与河南筝派另一位代表筝家王省吾同一时期的曲谱进行参照:

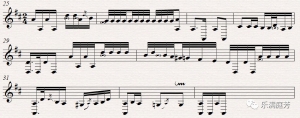

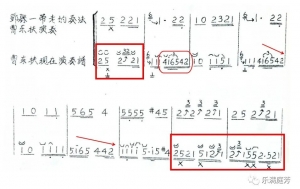

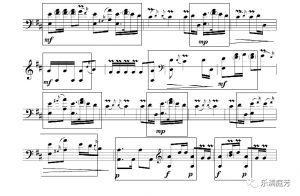

谱例1 曹东扶传谱的河南筝曲《上楼》第1-10小节[16]

谱例2 王省吾传谱的《上楼》第1-12小节[17]

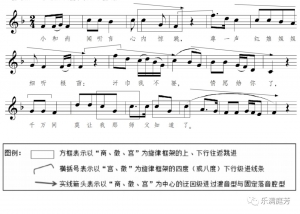

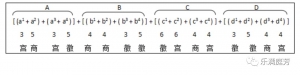

从两份曲谱中可以看出,曹东扶整理编订的《上楼》在器乐化程度显然较王省吾的传谱更为复杂精细,事实上,器乐化程度反映在演奏技法的复杂化以及双手配合的精细度上,这也是河南筝逐渐开始作为独奏艺术存在的重要评判标准之一。曲谱中,曹东扶巧妙运用按滑音技巧,大量的按、滑音交织在旋律线条之中,通过 和

和 衍生变化出丰富的节奏音型和特色乐汇,同时由于节奏音型及发音点的紧密增加了乐音的紧张度及演奏难度,促使指法组合成套,形成了演奏上“络绎不绝”的特点,演奏风格“华丽流畅”;而王省吾在乐曲演奏上则大量使用空弦演奏同音或八度重复,一拍一音或一拍双音的节奏型占据乐曲大部分篇幅,长时值的摇指与颗粒分明的旋律,演奏风格“淳朴无华”[18]。

衍生变化出丰富的节奏音型和特色乐汇,同时由于节奏音型及发音点的紧密增加了乐音的紧张度及演奏难度,促使指法组合成套,形成了演奏上“络绎不绝”的特点,演奏风格“华丽流畅”;而王省吾在乐曲演奏上则大量使用空弦演奏同音或八度重复,一拍一音或一拍双音的节奏型占据乐曲大部分篇幅,长时值的摇指与颗粒分明的旋律,演奏风格“淳朴无华”[18]。

(一)大调曲子唱奏中的“弹唱技巧并行”

曾经在南阳同一班社中弹唱大调曲子和板头曲的两位民间艺人,有着鲜明的古筝演奏风格差异,这是因为什么原因呢?为了更深入地了解河南筝在民间母体大调曲子、板头曲中的生存样态,笔者带着疑问来到河南郑州、南阳邓县等地进行实地考察[19],以期通过考察河南筝器乐化萌发的民间土壤来获得一些提示。

图2 大调曲子弹唱(从左至右:马庆萌、宋涛、宋光生)

实地考察中,通过对两位邓县民间艺人马庆萌、宋光生[20]在大调曲子、板头曲弹唱中所用的筝乐演奏手法的现场聆听、记谱分析[21],笔者发现在大调曲子弹唱中的伴奏手法及唱奏关系的把握、处理上,马庆萌更侧重于“伴唱技巧”对人声唱腔先行的烘托,宋光生则更注重伴奏时的器乐弹奏技巧与人声唱腔的并行映衬,形成了“伴唱技巧先行”与“弹唱技巧并行”的两种不同伴奏方式,而“弹唱技巧并行”[22]则可以看作是民间“器乐化思维”的一种具体体现,民间艺人往往在民间大调曲子伴奏中即注意到器乐化语汇表达的相对独立性。如,宋光生在大调曲子的实际伴奏中,通过对器乐节奏音型的加花,让发音点变得华丽、密集,使古筝伴奏初步具备能够抽离唱腔,独立成章、完整演奏的可能性,正是这种可能性的存在,使得河南筝在唱腔伴奏中主动提升和塑造器乐化音乐语汇,黏合唱腔的同时加强对器乐自身表现空间的雕琢,以增加超越唱腔自身的、表达更为有效且细致的音响空间。

可以说“弹唱技巧并行”的器乐化思维方式是使河南筝在民间曲种伴奏、乐种合奏中器乐化程度与原先相区别的无形推手,哪怕是今天,它还始终如一地指引着河南筝在伴奏、合奏中器乐演奏技巧的沉淀、转存与突显,是民间乐手得以在曲种艺术中施展智慧才华的宝地,也可能成为当初曹东扶古筝演奏技法革新、发展的重要库存之地,甚至河南筝得以器乐化发展的重要阶段与量变之地。可以想见,20世纪上半叶繁盛一时的大调曲子,不断从民间茶馆中碰撞出唱奏的灵感,丰富的音乐活动及开放的演出场所,使得自身艺术被观众认可的同时,无形中培养出了相对稳定的“班底”和未来的“接班人”,茶馆切磋中,促进推动了曲种自身的发展与良性循环,这“集各家之长”的奏乐场所,既代表了创造性的个体,也体现了群体性的规约,而“弹唱并行”的器乐化思维方式抻开了人声唱腔与器乐伴奏之间,从依附于前者逐渐走向两者并驾齐驱中间地带。

(二)板头曲合奏中的“熟手领衔”

自20世纪中叶板头曲逐渐成为独立弦索合奏乐种以来,“弹唱并行”的器乐化思维逐渐转化为更加成熟的“熟手领衔” [23]的器乐化思维,自然而然地塑造了具有鲜明地域音乐风格特征的主奏乐器领奏模式,使河南筝在曹东扶的手中成为了板头曲中器乐化程度最高的主奏乐器。曹东扶外孙女冯彬彬曾在笔者的采访中提到“外祖父在当年就是其中最杰出的演奏家,他擅长多种乐器的演奏,还独创了古筝、三弦、琵琶等不同乐器的演奏技法。他在同别人合奏或伴奏时,总是先让别人挑选自己拿手的乐器,无论最后剩下什么乐器都由他来演奏”[24],由于曹东扶胜任各伴奏乐器,故能对古筝的优势性能有准确的把握,同时能对比和汲取其他伴奏乐器之长处,加之长期的唱奏实践使得曹东扶的艺术经验明显区别于当地一般民间艺人、筝家,由于进入专业院校任教,需要先板头曲曲谱进行系统整理,故而笔者试图从首次整理的合奏谱本中,寻找曹东扶对古筝乐器性能特征的凸显以及对其他乐器之长的吸收与融合,以期窥探古筝从合奏中的主奏乐器向独奏乐器过度发展的一些痕迹。

1.古筝乐器性能特征的凸显

1)“粗、细”音响颗粒的兼容

板头曲的主奏乐器中,往往由三弦在中低音区把控,琵琶在中高音区加花,而古筝则游移于高、中、低三个音区,成为三弦、琵琶在音响色彩及旋律润饰上不可或缺的帮手与重要枢纽。由于音区在乐器上的自然划分(尽管并非十分严格),使得三弦的“粗质”与琵琶的“细腻”两种不同的颗粒色彩在古筝两者兼具中显现出筝在弹拨颗粒“粗、细”上所具备的包容性特征。

2)五声定弦、以韵见长

古筝体积大与弦长长,加上钢丝弦余音绵长的特点,使得大开大合的三度按滑音连续在乐曲中随处可见。十六弦固定音横置抓奏使得连贯的音阶式、线性旋律进行在古筝演奏中成为习性语汇,尤其便于连续滑音演奏及复合按滑音演奏,在同音重复中增强乐器丰富的表现力。五声音阶排列固定定弦的筝,在“异弦同音”(小三度按音)的演奏上能获得非同一般的张力和紧张度,十六分音符演奏成惯用奏法甚至成为句法,使其独在古筝上称为特殊器乐化语汇,并为其系列演奏技法的生成提供了肥沃的土壤。

2.吸收三弦、琵琶的演奏特点

1)借鉴琵琶的“花点”琵琶中高音区花点及富有特性的节奏音型,为古筝的润腔加花提供了可参照的空间。技法上,琵琶惯用大、食、中、名、小五个手指快速连贯地演奏,但是由于它品项繁多、弦长较短,故而快速连贯往往并非音阶式的旋律“花点”,而更多地倾向于在旋律核心音上作节奏音型式的“花点”补充;同样,由于琵琶弦长短于其他两件乐器,共鸣和音孔又小于筝,因而造成了“细”颗粒的音响特质,反之可以凸显出古筝拂指、摇指与连续托劈的清晰饱满。

谱例3 河南筝曲《思乡》1-5小节

节奏上,琵琶习惯在弱位上加“花点”的丰富节奏音型被古筝所吸收,出现了一系列 、

、 、

、 的节奏音型,造成清脆连贯、激昂奋进的情感色彩,此外在《打雁》、《落音》、《大泉》、《哭周瑜》、《小飞舞》等筝曲中也被广泛运用。

的节奏音型,造成清脆连贯、激昂奋进的情感色彩,此外在《打雁》、《落音》、《大泉》、《哭周瑜》、《小飞舞》等筝曲中也被广泛运用。

2)借鉴三弦的“粗质”颗粒感三弦的“粗质”颗粒体现在其无音孔的双面蒙皮共鸣腔所发出的音质上,弹奏时双革面的充分振动能获得浑厚有力的音响,尤其是共鸣极好的低音区极具个性的革制特殊音色,明显区别于其他两件纯木制共鸣腔体的乐器,因此,为了更好地发挥这一音色特征,三弦往往在旋律核心音上,作八分音符或四分音符的八度下行跳进,如 或者

或者 以突出低音区革面的充分共鸣,并用竖抱类弹拨乐器力度较为饱满的食指和大指来弹奏。板头合奏中三弦既得益于无品项的长指板这一特点而在滑音演奏上具有较大优势,但同时又受限于弦长较长的特征,使得其指位较宽而常常在体力上消耗更多,同时对于快速音阶式旋律的演奏较为吃力,因而不同于古筝的轻巧灵便,三弦在节奏音型上往往显现出较为沉稳的性格特点。

以突出低音区革面的充分共鸣,并用竖抱类弹拨乐器力度较为饱满的食指和大指来弹奏。板头合奏中三弦既得益于无品项的长指板这一特点而在滑音演奏上具有较大优势,但同时又受限于弦长较长的特征,使得其指位较宽而常常在体力上消耗更多,同时对于快速音阶式旋律的演奏较为吃力,因而不同于古筝的轻巧灵便,三弦在节奏音型上往往显现出较为沉稳的性格特点。

谱例4 河南筝曲《打雁》第56-63小节

筝曲《打雁》这一部分是对伤雁哀鸣和挣扎的刻画描写,高低八度的交替以及在低音区上进行二度上行滑奏,通过乐句反复和音高的逐级下行生动地展开伤雁奄奄一息的场景。高低交替的十六分音符连续进行以及音与音之间的上滑,既是对低音区进行有效利用的手段,同时也达到了良好的摹拟雁鸣的实际效果。

3.在古筝独奏中强化与融汇

通过对板头曲合奏演奏技法的分析整理,笔者发现在曹东扶长期的合作实践与细心观察中,各乐器间的对话完全融入了血液,古筝不论退进皆出新意,对古筝乐器性能的熟稔以及其他乐器演奏特征的把握,使得极具包容、兼容性的古筝在板头合奏中的领衔地位凸显出来。曲谱中反映出,曹东扶在板头曲合奏声响的揣摩中,古筝声部逐渐开始有意识地强化按音(与琵琶“花点”相合)、滑音的连续快速演奏、不同密度与幅度的颤音以及少量拂指的运用。与此同时,不断重视大指摇,为了衔接过渡上有琵琶、下有三弦的合奏,在音头及强拍上有意识地使用大撮。当古筝成为独奏艺术之际,顺势发展出揉弹间奏[25]、倒剔正打[26]、游摇等综合性演奏技法。

谱例5 河南筝曲《思情》第1-9小节[27]邓县老奏法与曹东扶传谱对比

透过民间“熟手领衔”的器乐化思维,实质上是曹东扶在板头曲合奏中对古筝乐器性能的熟稔掌控与扬长避短,将古筝乐器独奏性能推到了一定的深度与高度,使得古筝既有“画龙点睛”的能力,又能用其他乐器所长来补足自身,为河南筝成为一件独奏乐器打下了深厚而坚实的基础。

2015年5月6日作者赴河南邓州采访马国敏茶馆弹唱大调曲子民间乐人并合影

三、源自板头曲的【八板】结构力控制

河南筝曲的形成遵循着从曲种到乐种,再由乐种向独奏演进线脉,其结果是“器乐化”演奏技法的逐渐提升,并集中体现在由曹东扶订谱的、从板头曲合奏中抽离出来的20余首筝曲独奏之中,成为了河南筝派传统曲目的经典代表与重要标识。下面,将以曹东扶传谱的20首典型河南筝曲为切入点,逆向探寻河南筝曲对板头曲的“器乐化”接续。

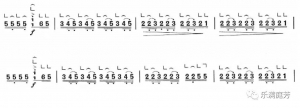

民间器乐曲牌【八板】对板头曲而言是严格遵循的基本曲体结构,而由【八板】旋律体系延伸而来的系列标题性河南筝曲则是对曲牌【八板】的完善与发展,在定格68板的严谨结构体式与【八板】旋律体系的框格之下,曹东扶运用民间放慢加花的手法,对慢板河南筝曲进行了更深层次的器乐化加工。

(一)宫音作结的八板结构力控制

顺着从板头曲筝乐声部中脱离的河南筝曲的线脉,河南筝曲的曲体结构为何是定格的68板这一问题迎刃而解,这是因为该结构力的来源即民间母体板头曲的结构原则——来自器乐曲牌【八板】的定格68板结构体式。以下即对曹东扶传谱的20首典型河南筝曲的板数与调式进行了统计:

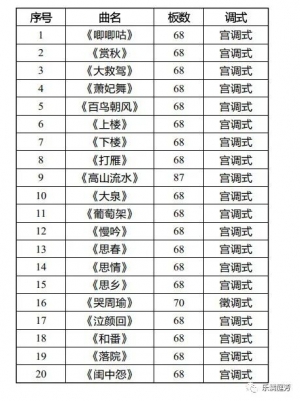

表2 河南筝曲板数及调式统计表[28]

通过以上列表可以看出,除《高山流水》《哭周瑜》两首筝曲以外,[29]以宫音作结的八板结构体式贯穿于河南筝曲整体结构脉络,是河南筝曲的重要结构力特质。

(二)【八板】旋律体系

【八板】对河南筝曲的结构力控制还体现在乐曲旋律音调的运用上,如《高山流水》《大泉》《葡萄架》《百鸟朝凤》《唧唧咕》《小飞舞》《打秋千》等是以器乐曲牌【八板】为母体的标题性筝曲。这类乐曲继承了【八板】的中速、轻快的板式特征,旋律以五声性进行为主,内容多表现山水、植物、鸟兽等自然情景,情绪愉悦欢快,形成了【八板】旋律体系。筝曲《高山流水》是对器乐曲牌【八板】进行继承和创新的典范,通过王省吾传谱的筝曲《单八板》《双八板》与曹东扶传谱的筝曲《高山流水》进行参照:

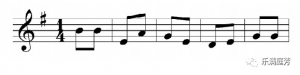

谱例6 《单八板》第1-5小节[30]

谱例7 《双八板》第1-5小节[31]

谱例8 《高山流水》第1-5小节[32]

通过谱例可以直观地看出曹东扶对【八板】中每一个音的认真揣摩与精心串联。《单八板》中最令人耳熟能详的“工工四尺上”,经过叠音相催的加花手法发展成为《双八板》,曹东扶在此基础之上再进行放慢加花的装饰。筝曲《高山流水》中右手大指摇、倒剔正打等手法的运用使发音点更加规律而密集,将大量左手按、滑音的润腔装到音与音之间的缝隙间,左右联动、虚实结合、点线交织的音腔律动,成为了河南筝曲特色器乐化语汇生成的摇篮。

(三)放慢加花的慢板筝曲

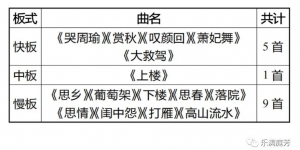

河南筝曲有快板、中板、慢板三种不同板式类型,可事实上早在板头曲依附于大调曲子活动之际,板头曲的速度与大调曲子唱腔曲牌一样只分快板和慢板两类,中板筝曲是在以曹东扶为首编订的筝曲谱《河南曲子板头曲选》中首次提出的:“板头曲速度分为快板、中板、慢板三类”,并明确指出“中板为一板一眼,速度介于快板和慢板之间,实际上,在河南曲子中一板一眼的板式在过去是叫做慢板的,如今已都叫做中板了。” [33]如果中板是从原有慢板的基础上发展而来,那么河南筝曲中的“慢板”又是从何而来呢?笔者首先对《河南曲子板头曲选》中十五首板头筝曲的板式进行了统计:

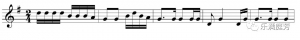

表3 《河南曲子板头曲选》筝曲板式统计表

表格中,中板筝曲仅有《上楼》一首,而慢板筝曲则多达九首。通过曲谱的对比分析得出,中板筝曲保留了原有慢板板头曲的板式特征,而慢板筝曲则是在原有慢板的基础之上再进行放慢加花的成果。正是中板与慢板在筝曲整理中的分化,从侧面隐现了板头曲逐渐从独立器乐合奏乐种向古筝独奏艺术转型过渡的重要手段——在音韵连绵的十六弦钢丝筝上,展开对原有慢板筝曲进一步放慢加花的精雕细琢,尤其是曹东扶对慢板筝曲节奏韵律、演奏技法的器乐化进行反复推敲,为河南筝派特色器乐化语汇的沉淀与形成打下了坚实基础。以《曹东扶筝曲100首》中的性格鲜明的慢板筝曲《思乡》第29-43小节为例,乐曲运用连续勾搭、托劈、按、滑等左右手演奏技法的繁复结合,在三十二分音符、十六分音符及附点节奏的基础上对旋律进行延绵细密的发展:

谱例9 慢板筝曲《思乡》第29-43小节[34]

四、源自大调曲子的核心音旋法特征

如果说【八板】为河南筝曲打造出了一副凝练坚实的结构力筋骨,那么脱离于大调曲子旋法特征的,以宫音主导、围绕“宫、徵、商”三个核心音进行的典型旋法特征则为河南筝曲的旋法规则谱写了框架,即在大调曲子核心音旋法特征的基础之上,衍生为河南筝曲中的固定搭尾并派生出慢板筝曲核心音旋律体系。

在对大调曲子唱腔曲牌的旋法特征进行大量分析时,笔者对河南筝曲始终围绕“宫、徵、商”进行的旋法特质有了更加深入的了解。以大调曲子唱腔曲牌【西满舟】为例:

谱例10 《西厢·莺莺游庙》【西满舟】慢板[35]

事实上,河南筝曲中紧紧围绕“宫、徵、商”三音进行的旋法特点,与大调曲子唱腔曲牌的主要旋法特征有着直接而清晰的联系,以筝曲《和番》为例:

谱例11 筝曲《和番》第19-34小节[36]

通过曲谱可以看出,河南筝曲与大调曲子唱腔曲牌的旋法主要有以下三个共同特征:1)以“商、徵、宫”为旋律框架的上、下行往返跳进;2)以“宫、徵”为旋律框架的四度(或八度)下行级进线条;3)以“商、徵、宫”为中心的迂回级进过渡音型与固定落音腔型。

(一)贯穿全曲的固定搭尾

在曹东扶订谱的河南筝曲中逐渐形成了一种相对稳定且系统化的程式性音型。这种以“宫、徵、商”三个核心音为基础,在相对固定的结构部位,以相对稳定的节奏音型和形成套式的演奏技法三位一体的“固定搭尾”手法,是河南筝曲的重要“标识性”特征之一。

1.乐句停顿处的固定搭尾

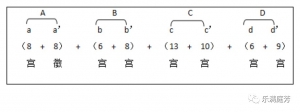

固定搭尾首先体现在筝曲乐句停顿之处,以筝曲《和番》为例,笔者对其乐句结构及落音进行了以下划分:

图3 《和番》乐句结构落音及划分

如图所示,落在宫音上的乐句有a、b、b’、c、c’、d、d’七句之多,其中a、b、b’、d的固定搭尾基本保持 的形式,c句落在了深沉的低八度音区,并在节奏上进行了变化

的形式,c句落在了深沉的低八度音区,并在节奏上进行了变化 ,d句则换头合尾,突出了描写女性哭泣之声的“fa”音

,d句则换头合尾,突出了描写女性哭泣之声的“fa”音 ;a’句落在徵音上,其句末搭尾为

;a’句落在徵音上,其句末搭尾为 。通过固定搭尾中所用的演奏技法可以看出运用“倒剔正打”使得托指、勾指、剔指在乐句停顿处有机结合,形成相对稳定的节奏音型和技法程式。

。通过固定搭尾中所用的演奏技法可以看出运用“倒剔正打”使得托指、勾指、剔指在乐句停顿处有机结合,形成相对稳定的节奏音型和技法程式。

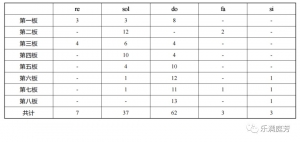

随后,笔者又将20首河南筝曲[37]的乐句落音及其频次进行统计,发现在宫、徵音上停顿的乐句频次明显高于其他乐音,在河南筝曲中身居高位:

表4 20首河南筝曲乐句落音及频次统计

通过上表可悉,宫音作结的频率高达62次,占据总数的55.4%,宫音的主导地位以宫调式为主的河南筝曲中得到了进一步凸显,这种从民间母体板头曲中携带来的基因在在筝曲中得到进一步的器乐化发展,从而构成了鲜明的固定搭尾特色。

2.乐节呼吸处的固定搭尾

然而,固定搭尾的手法并非仅仅在乐句停顿处使用,它还深入地渗透到每一处细小的乐节之中。以河南筝曲《高山流水》为例,以下为乐曲每一乐节呼吸处固定搭尾的统计:

图4 《高山流水》细部结构划分

《高山流水》中落在宫音上的乐节a1、a3、c2、c4、d4,皆以 作结;落在商音上的乐节a2、b1、b2、c3、d3,皆以

作结;落在商音上的乐节a2、b1、b2、c3、d3,皆以 作结;落在徵音上的乐节a4、b3、b4、c1、d1、d2,则多以

作结;落在徵音上的乐节a4、b3、b4、c1、d1、d2,则多以 结束。乐节停顿处使用的固定搭尾如同搭扣一般穿针引线地贯通乐曲的每一关节,相较于乐句停顿之处的使用,乐节处的固定搭尾一方面在强调宫、徵音之外,使用了大量商音作为连接,并强调商音上滑导向宫音的倾向;另一方面则如同小型气口一般,使用大量上滑音进行串联,在密集的音型中强调细密、连贯、流畅之感,是固定搭尾在筝曲中进一步器乐化的体现。 (二)“核心音旋律体系”通过固定搭尾的贯穿,从而形成了宫音主导下,以“宫、徵、商”为核心音的特色旋法特征,这种特征进一步反映在河南筝曲旋法的各个方面,并在慢板筝曲的基础上,形成了不同于器乐曲牌【八板】而是围绕核心音进行的旋律体系,即 re - fa - sol - si -do,强调偏音对宫、徵音进行支撑的“核心音旋律体系”。以筝曲《和番》为例:

结束。乐节停顿处使用的固定搭尾如同搭扣一般穿针引线地贯通乐曲的每一关节,相较于乐句停顿之处的使用,乐节处的固定搭尾一方面在强调宫、徵音之外,使用了大量商音作为连接,并强调商音上滑导向宫音的倾向;另一方面则如同小型气口一般,使用大量上滑音进行串联,在密集的音型中强调细密、连贯、流畅之感,是固定搭尾在筝曲中进一步器乐化的体现。 (二)“核心音旋律体系”通过固定搭尾的贯穿,从而形成了宫音主导下,以“宫、徵、商”为核心音的特色旋法特征,这种特征进一步反映在河南筝曲旋法的各个方面,并在慢板筝曲的基础上,形成了不同于器乐曲牌【八板】而是围绕核心音进行的旋律体系,即 re - fa - sol - si -do,强调偏音对宫、徵音进行支撑的“核心音旋律体系”。以筝曲《和番》为例:

谱例12 筝曲《和番》第1-18小节

如上所示,谱例中方框表示的是连续使用“宫、徵、商”的部分,此外,可以明显地看出“si”和“fa”导向宫、徵两音的倾向。这一特色旋法特征在《和番》中得到了鲜明的体现,并贯穿使用于《落院》《闺中怨》《泣颜回》《哭周瑜》《思乡》《思春》《思情》等若干筝曲,故而形成了相对稳定的旋律体系,使得这些乐曲在旋律素材上既相互借鉴又相互区别。由于这些乐曲都是以慢板筝曲为基础,同时都以塑造女性角色悲怨、缠绵的情感表达为导向,因而逐渐发展成了具有相近气质和音乐性格的筝曲体系。在放慢加花的条件下,将凝练简洁的音乐材料在古筝的声韵塑造上发展到了极致,使得河南筝在曹东扶的加工整理下,焕发出了新的面貌。

五、河南方言语调与河南筝派腔韵的典型表达方式

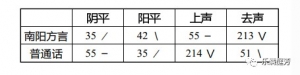

在周青青《河南方言对河南筝曲风格的影响》一文中明确地指出,河南方言通过“依字行腔”“腔随辞变”的创腔原则,牵制并影响了大调曲子唱腔在语音上升、降声调多,进而在河南筝曲的继承中造成旋律大量运用上、下滑音的典型地方风格特征。在实地考察与曹东扶二女曹桂芬的筝曲演奏、采访中,笔者进一步发现,随着语调的变化,河南筝曲中上滑音多较为短促,而下滑音相对缠绵而缓慢,这与河南方言的字声及发音有着密切关联,阴平和去声的语调中带有上滑的因素,阳平和上声则带有下滑的因素:

表5 普通话及南阳方言语言调值表

含有上滑因素的阴平与去声往往发音上扬而短促,相反,阳平和上声则发音更重、更长,成自然下落的趋势。摹拟人声唱腔及对语言音调的夸张放大,促使了“大指摇”的形成。其中,尤其值得注意的是,自然下落的摇指演奏技法贯穿,形成了以宫-徵、徵-商-宫为框架,长达两小节甚至两小节以上的大幅度夸张下行,这是河南筝曲的又一“标识性”特征。此外,围绕宫音、徵音形成的按音以及围绕“宫、徵、商”形成的大撮演奏技法都是河南方言中重咬音头的器乐化表现。随着这些特色演奏技法的沉淀与长期使用,逐渐显现为与旋法特征相对应的演奏技法体系,地方腔韵、音响特质与演奏技的高度匹配,在长期实践中成为了河南筝派腔韵的典型表达方式,并促成了河南筝派特色器乐化语汇的形成。以下例举三类河南筝派特色器乐化语汇作用下的演奏技法体系。

2015年4月29日作者赴河南郑州曹桂芬老师家中采访并合影

(一)围绕核心音四度跳进与往返的按滑音体系

在河南筝曲中,常见的四度跳进往往在re-sol、sol-re与sol-do、do-sol两种类型化四度跳进的直进与往返中,并且两者之间契合形成支持宫音的上四度模进关系,强化了宫音在乐曲中的主导地位,在乐音的进行中,按滑音常交叉配合来模拟河南方言四声的抑扬顿挫:

在旋律的进行上,围绕sol、do进行,以re为过渡连接的核心音推动音乐发展,在跳进的进行上,又显得张弛有度,通常不作连续上行四度跳进,往往在上行四度跳进后紧接着行级进或者向下四度跳进,这也是河南筝曲在旋律进行上的一大特点。

(二)核心音上连续滑音体系

1.连续上滑音体系快速、并列、延绵、连续的上滑音同音重复的音型,事实上是河南筝曲的“标识性”特色器乐化语汇的体现,加上对地域性核心音调的贯穿于强化使其变得更加鲜明而悦耳。河南筝曲中围绕核心音进行的连续上滑音型可以说是随处可见:

谱例15 《思乡》第57-58小节

谱例16 《思春》第24-25小节

谱例17 《闺中怨》第29-33小节

成系统地在核心音上运用快速、并列、延绵、连续的上滑音同音重复的音型,是对河南方言中连续上滑的语调的模拟夸张,其中以小二度上滑为主的延续性音线的推动,进一步构成了乐思发展的重要手段,甚至形成了具有结构力作用的音响特征与手法,对“八板”体式结构的突破、发展和延伸起到了重要作用和特殊意义。

2.连续回滑音体系

河南筝曲在演奏过程中并不满足于连续上滑音型的规范,根据曲情发展的需要,《闺中怨》《陈杏园落院》等乐曲中使用了连续上滑和下滑相间的长串音型应用,这种被曹东扶称为“回文音”的特色器乐化语汇,与早期钢丝筝的音色音响匹配度极高。此后,又在其子女曹桂芬等人的演绎和润饰中极尽发挥,再一次放大了河南方言音调器乐化的夸张程度:

谱例18 《闺中怨》第62-62小节

(三)围绕宫、徵音进行的线性下行摇指、游摇体系

1.摇指体系河南筝曲的摇指音响与河南方言铿锵有力、咬字重头的特征相近,因而摇指强调用大拇指托指来强调音头,然后呈现均匀的力度渐弱的变化。河南筝曲中按音摇指使用频率极高,即右手通过异弦按出“宫、徵”两音后,配合左手颤滑音的变化形成一个综合体,加之偏音fa、si的游移,如同穿针引线一样细腻如丝。

《高山流水》中以宫音为核心的延长扩腔——按、摇、颤、滑相结合的“八度下行”:

谱例21 《高山流水》第58-60小节

2.游摇体系曹东扶对宫、徵音上“游摇”演奏技法的综合发展与创新,可谓是河南筝曲中最夺人耳目的声线。为了更加夸张地表现人物沉重悲恸的形象与场景,曹东扶在慢板筝曲中创用了“游摇” 37的演奏技法,通过节奏、音高、音色、音腔在力量上的递增以及按、滑、颤幅度的渐变,将小三度的演奏扩展为慢板中完整两小节长度的演奏,左右手高度复合,将古筝演奏技法推向一个时代的制高点。“游摇”的演奏技法在《泣颜回》和《和番》两首乐曲中使用,并在《和番》一曲中作为特殊器乐化语汇得到了淋漓尽致的展开,以表现“极度悲恸”之情:

谱例22 《和番》第19-28小节“游摇”

“游摇”讲述了人声如何通过器乐摹拟并将其放大的始终,在“游摇”的过程中,曹东扶紧紧抓住人声“渐变”的特征,在慢板筝曲的基础上,极力将其转化为器声的同时运用左手对古筝余音的细微处理获取独特的器乐化效果,使得河南筝曲中始终凸显的“一条没有裂缝的平滑的线”[39]。由摇指加按音、滑音、颤音化合,左右综合协作的长达6秒的“游摇”演奏技法,可以说是人声向器乐化升华的结晶,也是河南筝派最闪亮的特色器乐化语汇。

结 语

曹东扶能从民间三五人随意弹唱中脱颖而出,是他不断在积累了近半个世纪唱奏实践中,对“弹唱并行”、“熟手领衔”在器乐音乐表现独立性上的探索。此后,曹东扶进入中央音乐学院任职古筝教师,这一专业化身份转型,着实构建出了中国民族器乐演奏、教学和传承方式由散落于民间的即兴特征向集中到学院的规范、职业化特征的“转型”脉络,由原先民间大量演奏实践与合作中积累的“音响经验”直接输出为特色器乐化语汇,即有着“稳态”特性的器乐旋律、音色、音响和相配套的系列演奏技法。1955年《河南曲子板头曲选》的出版,标志着河南筝派曲目体系的初步形成,作为“立派之本”其指法基本按照曹东扶传谱指法编订,正是在这一曲谱的基础之上,才形成了后来更为广义的“河南筝派”[40]之流。谱本中流淌的河南筝派特色器乐化语汇,赋予了河南筝派无可取代的独特艺术审美价值。

曹东扶六十余年的艺术生涯,贯穿了河南筝从大调曲子伴奏、板头曲合奏到河南筝曲独奏的复合发展线脉,曹东扶由民间艺人向学院专职教师的身份转型以及河南筝派特色器乐化语汇的形成,基本奠定了20世纪中叶河南筝派在筝乐流派中独树一帜的地位。乐器性能、宫调特征、【八板】结构力、“宫、徵、商”核心音的旋法特征以及模拟语言音调从而组合成套的演奏技法体系,既像钢筋铁骨一般支撑着一首首筝曲,又像细胞因子一般充斥在筝曲的每一个角落,可大可小的格局始终经久不变地流淌在河南筝曲的血液里。这些看起来简洁随意的68板、三个核心音及其与左右手演奏技法的叠置复合,实际上就是民间难以言传却深入血液的“习语”[41],它们早已经和母语方言一样,通过大调曲子伴奏、板头曲合奏渗透到了河南筝的演奏之中,并在筝乐独奏艺术中沉香发酵——这就是中国器乐音乐百年进程中缓缓流淌的民间音乐“血脉”。尽管,如今的河南筝早已从大调曲子、板头曲中完成了华丽蜕变:密集的左手按滑音,右手弹奏同中求异与合套,摇指如同唱腔上长音一般密而连贯,下滑要慢上滑要果断的时值变化,小颤细密游移和大颤要雄健豪迈不同形象刻画,按音摇指的滑音音头和音尾必须颗粒清晰,颤滑幅度的渐变规律,游摇的高度复合性演奏方式带来的综合性音响空间变化等等,它们在不断的同音重复及演奏技巧的细腻变化与复合、综合、融合过程中,派生出更深层的技术性要求。

图5 曹东扶与河南筝派及其特色器乐化语汇的形成

如图所示,从民间曲种到民间乐种,再到独奏艺术流派的形成,不仅仅是“从方言到器乐语汇的升华”在起作用,而是综合提炼了来自原生民间母体中,具有独特意味的民间音乐表演、欣赏、创作中的理性成分。笔者认为,河南筝派及其特色器乐化语汇的形成,综合了图上三者的特性及优点,其中任何一部分都在民间历经了千锤百炼,为河南筝曲的形成与发展打下了稳固的基础,并提供了独具个性的表达方式:来自板头曲的八板结构体制与旋律形态奠定了河南筝曲最初完整的基本结构形态;来自大调曲子以“宫、商、徵” 为核心音的四五度旋律框架赋予了河南筝曲深层的地域性旋律架构逻辑;来自唱腔叙事中河南方言音调及语气情态的描摹为河南筝曲特色器乐化语汇的滋长提供了个性创造的空间等等。应该说,曹东扶对河南筝曲中每一个乐音的音色音响、句法结构、板式速度、旋律框架、润腔技法等等,都是他审慎揣摩与择取的结果,他所提炼这些基本程式,可以说成为了河南筝派表述与演奏的基本原则,也是在近半个世纪的河南民间唱奏艺术经验之上,进行整体总结与再创造的结果,河南筝正是在曹东扶的手中,完成了从综合性原生民间音乐母体向“纯音乐”器乐独奏体裁的飞跃,完成了从民间群体约成性创作向个体器乐独奏艺术流派的飞跃。

值得一提的是,扎根于原生民间母体中的八板体、四五度核心音旋律框架、方言语调及润腔方式,三者在历经“器乐化”向独奏体裁形式演进后,其自身表现为与原生综合性表达所不同的新阶段:作为结构、旋律、润腔程式的积累,一方面保留了民间音乐母体的原生地域性风格的痕迹,另一方面在脱胎后的独奏器乐体裁之中得到了综合运用与高度发展,成为专业音乐领域中独树一帜的流派标杆。正是这种原生性与专业化双重性,导致了某种必然的联系:即八板体、核心音框架、方言语调三者,成为了河南筝的民间原生性特征与河南筝派专业创作性语汇之间的重要桥梁,作为河南筝曲创作发展的程式性原则与家底,三者是为器乐独奏体裁形式高度发展和风格形成的重要基础。因而,这些看似随意的民间话语,事实上暗含了民间音乐创作中的章法与理性,通过系统地记谱整理,沉淀其中。也许谱本中不断强调、反复的稳态成分,就是距离民间深厚艺术实践最近的、未成形的音乐创作文法与民间理论,它们一直以原生性的状态存在,等待我们去发现和再创造。

回首筝乐艺术近代发展之路,我国首位进入高等学府教授古筝的“古筝教育奠基人”曹正先生,通过全国民间音乐汇演的开展,率先以全局的眼光打开了民间筝乐艺术的搜集整理与规范工作。他深刻地认识到,筝乐之传统不同于文人雕琢、有谱可依、有着独立的曲目传承的古琴、琵琶之列,而是潜藏于各地民间曲种、乐种之中,随后他便以实际行动逐一走访向各地享有盛名的民间筝家,在20世纪中叶民间筝家纷纷进入学院任教的大潮中起到了重要作用。携带着各地浓郁地方音乐“口音”“口语”的民间筝家,顺着时代潮流纷纷进入学院任教,从而逐渐完成了20世纪中叶中国筝乐艺术从民间口传心授向学院专业化教学转型的历史进程。古筝独奏艺术流派的形成路径就是一路从各地民间曲种、乐种中走来的,不仅仅河南筝派如此,如赵玉斋、高自成、韩庭贵等人从山东琴书、碰八板中整理编订的山东筝曲,郭鹰、苏文贤、林毛根等人从潮剧、潮州弦诗中整理编订的潮州筝曲,何育斋、罗九香等人广东汉乐中整理订谱的客家筝曲,王巽之等人从昆曲、江南丝竹中整理编订的浙江筝曲,周延甲等人从迷糊调、秦腔中整理编订的陕西筝曲……中国古筝独奏艺术流派的根全都深深地扎根在民间曲种、乐种以及剧种之中。放眼20世纪中叶中国民族器乐独奏艺术的全局,应该说,这种从民间剧种、曲种、乐种中脱离并蜕变的现象是普遍存在的,本文的写作仅以河南筝派的形成为例抛砖引玉,呼唤“向民间学习”的真切,回溯民间艺人走专业学院走来时的路,从他们编订曲谱、整理指法时所蕴含的“活”的音乐光华中,亲近那散发着泥土芬芳却坚守长流的中国音乐之源。

——选自《中国传统音乐青年学者论文集》,文汇出版社,2021

【注释】

[1]大调曲子原称鼓子曲,起源于明代(15世纪)中叶以来兴盛于今河南开封一带的汴梁小曲与弦索乐,是一种一人自击檀板领唱,辅以弦索伴和的曲艺形式,其早期伴奏乐器就有筝这件乐器,并沿用至今。

[2]板头曲是以三弦、筝、琵琶等为主奏乐器的弦索合奏乐种,早期依附于为以唱为主的曲牌体曲艺形式大调曲子的弹唱活动,20世纪中叶,板头曲逐渐从大调曲子开唱前或唱段之间演奏短小的纯器乐合奏演变成为独立的河南地方乐种。

[3]周青青“河南方言对河南筝曲风格的影响”,载于《中央音乐学院学报》,1983年第4期。

[4]郭树荟“融合与分离:主奏乐器在乐种中的艺术经验体现——以丝竹乐、弦索乐为例”,载于《中央音乐学院学报》,2016年第3期。

[5]樊艺凤“河南筝乐考略”,载于《交响》,1994年第4期;王珣“河南筝曲与河南板头曲和鼓子曲”,载于《乐府新声》,2010年第1期;王丹“河南筝乐艺术风格及文化背景之研究”,西安音乐学院2007年硕士学位论文;钱源源“河南筝曲地方性风格及其成因之探究”,西南大学2016年硕士学位论文;薛亮“曹东扶古筝艺术探究”,江西师范大学2010年硕士学位论文;王丹“略论大调曲子对河南传统筝乐的影响”,(接上页)载于《信阳师范学院学报》,2012年第3期。

[6]参见:江明惇,《中国民间音乐概论》第27页,上海音乐出版社,2016年。

[7]薛亮“曹东扶古筝艺术探究”一文中以曹东扶的艺术经历对其筝乐演奏进行了萌芽期、发展期、成熟期、辉煌期的阶段性划分。本文则以“器乐化”演进历程为视角对其进行了胚胎时期、过渡时期及转型时期三个时期的划分。

[8]曹东扶(1898-1970),父亲曹清怀会唱鼓子曲,擅长扬琴、坠胡,以沿街卖唱为生,曹东扶十余岁正式拜师于邓县清末秀才、“琵琶神指”马万寿,据王省吾言,曹东扶少时即聪慧异常,念工尺两遍成调,遂在弦索奏场上得到诸多奏乐能手的青睐,被马书章收为三弦弟子,成为古筝名家徐金山之筝徒。

[9]泌阳曾有这样一段歌谣:“要看景致上桐峰,要听大调泌阳城。禹六儿的琵琶,陈老幺的筝,刘清斋的三弦最好听,王二胡琴拉得好,画眉听了也不吭声”,王省吾(1904-1968)出生于泌阳大调曲子世家,祖父王周南是泌阳县大调曲子的初创者与传播者,并独创了远近闻名的特色胡琴“泌胡”,绰号“王二胡琴”,王省吾父亲早逝,八岁即在祖父的指点下开始学唱曲,拉奏泌胡,十二岁开始学筝,筝家陈老幺对王省吾筝艺影响较大。

[10]在此期间,曹东扶参与编订了《河南民间音乐与舞蹈——河南省第一届民间文艺汇演选集》(河南人民出版社,1954年出版)一书,其中记录了九首板头曲合奏的旋律谱《萧妃舞》、《大救驾》、《思情》、《思春》、《思乡》、《高山流水》、《落院》、《葡萄架》、《打雁》。

[11]乐谱中包含《哭周瑜》、《思乡》、《小剪靛花》、《葡萄架》、《下楼》、《思春》、《落院》、《思情》、《上楼》、《叹颜回》以及板头曲合奏分谱《萧妃舞》、《大救驾》、《打雁》、《闺中怨》、《高山流水》共计十六首筝曲曲谱及演奏法。详见《河南曲子板头曲选》,中央音乐学院民族音乐研究所编,爱华誊写油印社,1955年出版。

[12]笔者根据马庆萌提出的“伴唱技巧先行”参照总结得来,指的是民间曲种唱奏关系的两种方式。“伴唱技巧先行”指的是在行腔时,人声和器乐伴奏皆以考虑彰显人声演唱之美以及器乐与人声的融合为主,侧重于“伴唱技巧”对人声唱腔先行的烘托;“弹唱技巧并行”指的是行腔中,综合考虑人声和器乐伴奏个性的彰显与均衡,有益于乐手的发挥与器乐演奏技技法的运用、提升。

[13]马庆萌在笔者采访中提出,指的是在三、五人民间乐种合奏中,民间艺人约定俗成地遵循精通民间伴奏技巧及乐器弹奏技巧,且反应迅速之人的暗示及指令,成为合奏中默契认定的主心骨。

[14]河南筝派另外两位代表筝家魏子猷和任清芝,均未进入高等学府专职任教。其中魏子猷(1875-1936)所处时代系大调曲子在河南流行之初,筝与之相伴,故所奏乐曲被称为“乐中筝”,古筝尚处于依附地位,代表曲目有《河南八板》、《大开首》等;任清芝(1924-2000)为河南省曲剧团古筝演奏员,其代表曲目《新开板》、《山坡羊》、《汉江韵》等均为以曲剧(前身为小调曲子)曲牌为基本原型,这些乐曲在曹东扶奠定了河南筝派的基本格局之后,逐渐将其归并至“河南筝派”之中。

[15]1956年曹东扶调任至中央音乐学院后,王省吾继任到开封艺术学校体艺科(后改称开封师范大学)任教,编订出版教材《古筝独奏曲集》。为了推动西北地区古筝艺术的发展,1959年王省吾被安排赴西安音乐学院讲学一年,将河南筝曲传授给了陕西筝派代表筝家周延甲、曲云等人,并与高自成共同编订了《鲁豫大板曲集》。1960年,王省吾返回并一直在开封师范大学(后改称河南大学)任教。

[16]参见:曹东扶传谱,《河南曲子板头曲选》,中央音乐学院民族音乐研究室,1955年7月,第17页。

[17]参见:王省吾传谱,《古筝独奏曲集》,河南人民出版社,1958年11月,第33页。

[18]参见《中国古筝名曲荟萃》,上海音乐出版社,1993年11月,第271-273页。

[19]2015年4月25日至5月6日,笔者曾先赴河南郑州向曹东扶次女曹桂芬、儿子曹永安以及曹东扶外孙女冯彬彬等亲属进行数次采访,搜集了大量相关图片、影像、音响资料;随后赴曹东扶出生地南阳邓县,采访板头曲非遗传承人宋光生以及司荣亭、马庆萌、崔士功、刘先锋、宋涛等十余位曲友,在城西马国敏茶馆跟随曲友活动两天,在弹唱场上获得近十小时大调曲子、板头曲民间合乐的音像资料及采访录音。

[20]由于三弦、琵琶皆为竖抱弹奏乐器,因而演奏技法相近,民间会弹三弦者多能兼奏琵琶,三弦颗粒比琵琶粗,加之掌控节奏、速度、力度之筋骨,故三弦在民间地位十分重要,大调曲子伴奏、板头曲合奏入门一般皆从三弦开始。古筝在伴奏及合奏中,负责掌管旋律高低走势及细密流畅的润腔处理,由于乐器横置弹奏,因而演奏技法与其他两件乐器有所不同,故能够在三弦、琵琶之外掌握古筝演奏者甚少。在笔者实地考察的邓县马国敏茶馆中,能够弹奏三弦、琵琶兼古筝的民间艺人只有宋光生、马庆萌两人,而马庆萌同时还是当地公认演唱大调曲子的佼佼者。

[21]笔者对马庆萌、宋光生弹奏的《鼓子前奏》、《高山流水》中筝乐声部以及十余首常用曲牌,如【马头】、【鼓子头】、【阴阳】、【坡下】、【银纽丝】、【诗篇】、【太平年】、【罗江怨】、【打枣杆】等唱腔、筝乐伴奏进行记谱分析、指法标记。

[22]参见12。

[23]参见13。

[24]笔者2015年4月27日下午在河南郑州对曹东扶外孙女冯彬彬的采访记录。

[25]由曹东扶定型,在倒剔正打基础上,勾指时辅以上滑音的组合指法。

[26]由曹东扶定型的河南筝派由托、剔、勾组合而成的高低八度演奏套指指法。

[27]参见曹东扶传谱《河南板头曲选》,中央音乐学院民族音乐研究室,1955年7月,第14页。

[28]参见曹桂芬、曹桂芳编:《曹东扶古筝曲100首》,冯彬彬、冯娟娟校注,上海:上海音乐出版社2008年版。

[29]这两首筝曲实际上也基本保持了68板的结构特征:《高山流水》是在68板曲尾之后,加上了19小节对乐曲主题部分(第一大板和第二大板)的变化重复,从而保留了原曲在民间弹奏时的“板头”功能,即结束在徵音,可直接启口接唱大调曲子的惯性用法;另一首筝曲《哭周瑜》是从唱腔曲牌演变而来,70板的《哭周瑜》是在原有68板的基础之上,由后人所加,“现在一般弹奏着认为去掉这两板反觉不顺”(参见中央音乐学院民族音乐研究所整理:《河南曲子板头曲选》,第1页),于是这两板就在板头曲和筝曲中被保留下来。

[30]笔者绘制五线谱,原简谱参见王省吾:《古筝独奏曲集》,第10页。

[31]笔者绘制五线谱,原简谱参见王省吾:《古筝独奏曲集》,第18页。

[32]笔者绘制五线谱,原简谱参见曹桂芬、曹桂芳编:《曹东扶古筝曲100首》,第1页。

[33]参见中央音乐学院民族音乐研究所编:《河南曲子板头曲选》之关于“板头曲”的简单说明。

[34]参见曹桂芬、曹桂芳编:《曹东扶古筝曲100首》,第7页。

[35]参见曹东扶传谱、王寿庭整理:《河南鼓子曲》,郑州:河南人民出版社1958年版,第26页。

[36]谱例8至谱例19皆来自曹桂芬、曹桂芳编的《曹东扶古筝曲100首》。

[37]表格中所统计筝曲曲目参见注23。

[38]参见李婉芬:《论“曹派”筝艺的演奏特色》,《中国音乐》1991年第2期,第28-29页。

[39]参见沈洽:《音腔论》,《中央音乐学院学报》1982年第4期,第13-21页。

[40]参见李萌编选:《中国传统古筝曲大全(上)》,北京:人民音乐出版社2004年版。

[41]郭树荟:《融合与分离:主奏乐器在乐种中的艺术经验体现——以丝竹乐、弦索乐为例》,第25-32页

【参考文献及曲谱】

一、论文:

1.周青青“河南方言对河南筝曲风格的影响”,载于《中央音乐学院学报》1983年第4期。

2.李婉芬“论‘曹派’筝艺的演奏特色”,载于《中国音乐》1991年第3期。

3.樊艺凤“河南筝乐考略”,载于《交响(西安音乐学院学报)》1994年第4期。

4.冯彬彬“独具特色的河南板头曲民间合奏”,载于《乐器》2011年4月。

5.朱敬修“河南板头曲的音乐特点”,载于《中国音乐》1993年第4期。

6.冯光钰“论河南板头曲的音乐结构”,载于《美与时代》2011年2月。

7.傅丽娜、丁承运:“中原弦索音乐的传承与变迁”,载于《中国音乐学》,2011年第1期。

8.郭树荟:“转型期的中国器乐专业音乐与当代社会发展现象分析”,载于《音乐艺术》2011年第3期。

9.郭树荟:“当代语境下中国民族器乐独奏音乐——传承与创作双向路径与解读”,载于《星海音乐学院学报》2013年第1期。

10.郭树荟:“融合与分离:主奏乐器在乐种中的艺术经验体现——以丝竹乐、弦索乐为例”,载于《中央音乐学院学报》,2016年第3期。

11.乔建中:“传古与创新——当代筝乐刍议”音乐艺术2014年第4期。

12.姜宝海:“《八板》有单、双”,载于《中国音乐》,1989年第2期。

13.薛金炎:“一种源远流长的民族曲式”,载于《音乐研究》,1984年第3期。

二、论著与曲谱:

14.曹东扶传谱、李佺民等记谱:《河南曲子板头曲选》,爱华腾写油印社,1955。

15.曹东扶传谱、王寿庭整理《河南鼓子曲》,河南人民出版社,1958。

16.王省吾传谱、刘家贵记谱:《古筝独奏曲集》,河南人民出版社,1958 。

17.曹桂芬、曹桂芳、冯彬彬、冯娟娟校订整理,《曹东扶古筝曲100首》,上海音乐出版社,2008。

18.《高山流水润中原——曹东扶先生诞辰100周年纪念册(小演奏家·增刊)》,2000。

19.《河南民间音乐与舞蹈——河南省第一届民间艺术会演》,河南人民出版社,1954

20.《群芳谱——河南名老艺人唱腔选》,河南人民出版社,1981。

21.刘先锋:《为大调曲子喝彩》,中国文联出版社,2009。23.叶栋:《民族器乐的体裁与形式》,上海音乐出版社,1983。

22.袁静芳:《乐种学》,华乐出版社,1999。

23.李吉提:《中国音乐结构分析概论》,中央音乐学院出版社,2004。

24.乔建中:《土地与歌——传统音乐文化及其地理历史背景研究》,上海:上海音乐学院出版社,2009。

25.江明惇:《中国民间音乐概论》,上海音乐出版社,2016。

26.黄允箴、王璨、郭树荟:《中国传统音乐导学》,上海音乐学院出版社,2006。

27.阎黎雯:《中国古筝名曲荟萃》,上海音乐出版社,1993。30.李萌:《中国传统古筝曲大全(河南、山东卷)》,人民音乐出版社,2004。

作者简介

邓姝,上海音乐学院音乐学系讲师。本科毕业于武汉音乐学院音乐学系,2013年考入上海音乐学院,继续攻读中国传统音乐理论硕、博研究生,师从郭树荟教授。2017年完成硕士论文《河南筝派及其特色器乐化语汇的形成》;2020年完成博士论文《贺绿汀民间音乐思想研究》。文章“从曲种到乐种,从乐种到独奏的蜕变——河南筝派及其特色器乐化语汇的形成”,荣获2017年“第二届华乐杯优秀论文评选——中国传统音乐理论专题”优秀论文奖。发表有“曹东扶与河南筝派特色器乐化语汇形成的解析”,《黄钟》2018(02);“听见真诚与纯粹——许菱子“筝情菱距离”演奏会侧记”,《人民音乐》2018(08)等;曾为中国古筝网撰写“筝界青年论坛”专栏系列文章。合著有《百年巨匠·贺绿汀》(撰写下篇第三、四章)。