摘 要:从明代的文献及图像资料来看,明箜篌基本沿袭了前代竖箜篌的形制,多为二十或二十三弦制,坚持抱弹演奏方式。这种源自西域的箜篌不仅与旧有中原乐器共存于宫廷仪式乐队中,且继续被用于异域风格的四夷乐队里。宫廷乐队中的箜篌一方面继承了前代的娱乐功能,另一方面又作为仪式性乐器,被赋予较强的礼仪功能。此外,明代吟咏箜篌的诗文说明箜篌音乐在这一时期仍在民间流传。

有学者曾指出:“在隋唐二代的全盛期之后,箜篌的发展自宋朝开始有了衰退的迹象,关于箜篌的文献记录也渐而减少。元朝、明朝关于箜篌的文献资料多是抄袭前朝之作,少有补记与新增的文字数据,箜篌在这段期间等于是发展停滞。”[1](第178页)

由于资料匮乏,学界对唐宋之后的元明清三代的箜篌研究较少,然元明清三代的箜篌史料虽不如唐宋时那样丰富,但也能从中窥见箜篌的一些发展态势。以明一代为例:箜篌运用场合的变更、乐队组合的特殊性、仪式性功能的强化等问题尤待关注。在以往研究中,并未见对明朝箜篌的断代研究①,故本文将以该时期的箜篌乐为研究对象,重点分析明代箜篌的形制及其运用。

一、明代箜篌的形制考察

(一)史料记载的箜篌形制

明代史料有两处明确记载了箜篌的形制,一处见于明代徐溥(1428-1499)编纂的《明会典》,它汇总了明代典章制度,共180卷,由李东阳(1447-1516)重修并校刊行于正德四年(1509)。其后,万历四年(1576)至万历十五年(1587)间又有申时行(1535-1614)重修的228卷本《明会典》问世。本文援引徐溥本。

关于箜篌形制的记载见《明会典》卷151:

从二十弦的弦制来看,这二十个乌木轴应为调弦用,每个弦轴对应一根琴弦,这种调弦方式与今天的古琴很相似。竹节两端雕有龙头并描有金绘,长一尺二寸五分,两个龙头上都垂着彩线。"直长四尺八寸”说明该乐器为直立放置,竖弹演奏,当沿袭了前代“竖箜篌”的演奏方式。

另一处记载见明代杨慎(1488-1559)的《丹铅余录·摘录》。《丹铅录》是杨慎的代表作之一,包括《余录》十七卷、《续录》十二卷、《闰录》九卷,作者又自为删削,名为《摘录》者十三卷。书中内容考证取材丰富,且时有新见解。明代大乐部中的箜篌形制在《丹铅余录·摘录》卷4有简略记载:

"在乐器中最大且高"说明该箜篌应继承了前代竖箜篌的外形特征,但与《明会典》不同的是,此处箜篌的弦制为"二十三弦"。结合《明会典》中的"二十弦”,可以推知明宫廷大乐部中的竖箜篌弦制应在二十弦左右,竖弹演奏,形制与前代竖箜篌相近。倘若再往前追溯,《丹铅余录·摘录》中“二十三弦”的描述与唐代诗人李贺的名作《李凭箜篌引》中的“二十三丝动紫皇"隔代相符,这说明唐代二十三弦制竖箜篌可能一直沿袭到了明代②。“其器丝木二物,与竹了无相干"交代了明代箜篌的琴身为木制,琴弦用丝弦,与《明会典》的记载又是一致的。

(二)明代文物中的箜篌图像

山西新绛稷益庙明代壁画奉祀三圣图中描绘了祭祀所用伴奏乐队,中有一件箜篌,形制与上引《明会典》《丹铅余录·摘录》中的记载基本相符。该乐队位于祭祀者两侧,箜篌乐人位于左侧乐队的最右首,与编磬、悬鼓、编钟、笙等乐器合奏。从图像来看,箜篌高度约为人体的二分之一,演奏者将箜篌竖抱于怀斜靠在肩上,呈站姿演奏,右手正在拨弦。所绘箜篌的弦数虽难免写意,但也与史料记载的"二十弦"、"二十三弦"大致相当。箜篌的弦杆与共鸣箱构成了近九十度的开放式框架结构,与唐代壁画中的无脚柱竖箜篌相似,体现了一定的传承性。箜篌顶端的龙首饰物也与《明会典》描述的“柄上雕龙头”正相吻合,应是沿袭了唐宋以来箜篌顶端装饰物的风格。

山西隰县小西天悬塑伎乐中也有一件明代箜篌,图像中的箜篌虽无琴弦而唯有框架,但其形制与奉祀三圣图中的箜篌大致相似,高度亦约为乐人身高的二分之一,竖抱于怀中演奏,共鸣箱顶部弯曲幅度也较为明显,这与早期克孜尔石窟中篌音箱尖锐的顶端不同,也可视作明代箜篌共鸣箱发展的一种趋势。与箜篌同组的乐队中还有琵琶、琴、笛、三弦等乐器,这种乐队组合在明宫廷乐中也较为常见。

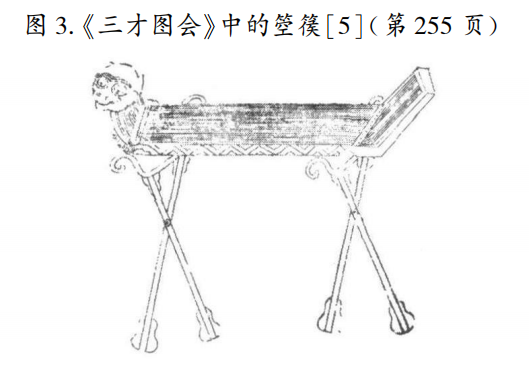

在以上两幅箜篌图像之外,明王圻、王思义辑《三才图会》中也绘有箜篌图像。该书采集广博,汇辑了诸书图谱,分为“器用”、“天文”、“地理”、“人物"等十四类,其体例为先列图像,次撰说明,共计106卷。箜篌图像及文字说明见该书器用卷三:

……《通典》云“其形似瑟而小,用拨弹之”,非今器也。又有云"竖箜篌,胡乐也,汉灵帝好之。体曲而长,二十三弦,竖抱于怀中,两手齐奏之,俗谓之劈”,正今物也。[5](第255页)

从该图旁附的文字说明来看,至少在王圻生活的年代,箜篌已非《通典》所载“其形似瑟”,而是《明会典》、《丹铅余录·摘录》中描述的二十弦或二十三弦制竖弹箜篌,一如新绛稷益庙祭祀壁画和小西天悬塑伎乐图中的竖箜篌那样,主要沿袭了前代西域竖签篌的形制,类似于今天的竖琴。然令人不解的是,《三才图会》所绘箜篌却是一件琴瑟类乐器,与旁附文字说明并不一致。从图像来看,此乐器在外形上虽类似于前代卧箜篌,但面板上并不见固定柱,其弦数也较之前代卧箜篌明显增多,且琴弦之间的密度之大、相隔之近有无法弹奏之嫌。那么,该图像究竟是王圻搜集的前代图像,还是依明代箜篌绘制而成?它为何与旁附文字说明不符?这种形制的箜篌是否到明代仍在运用?要解答这些问题,恐怕尚有待更多史料的发掘。

二、箜篌在明宫廷中的运用

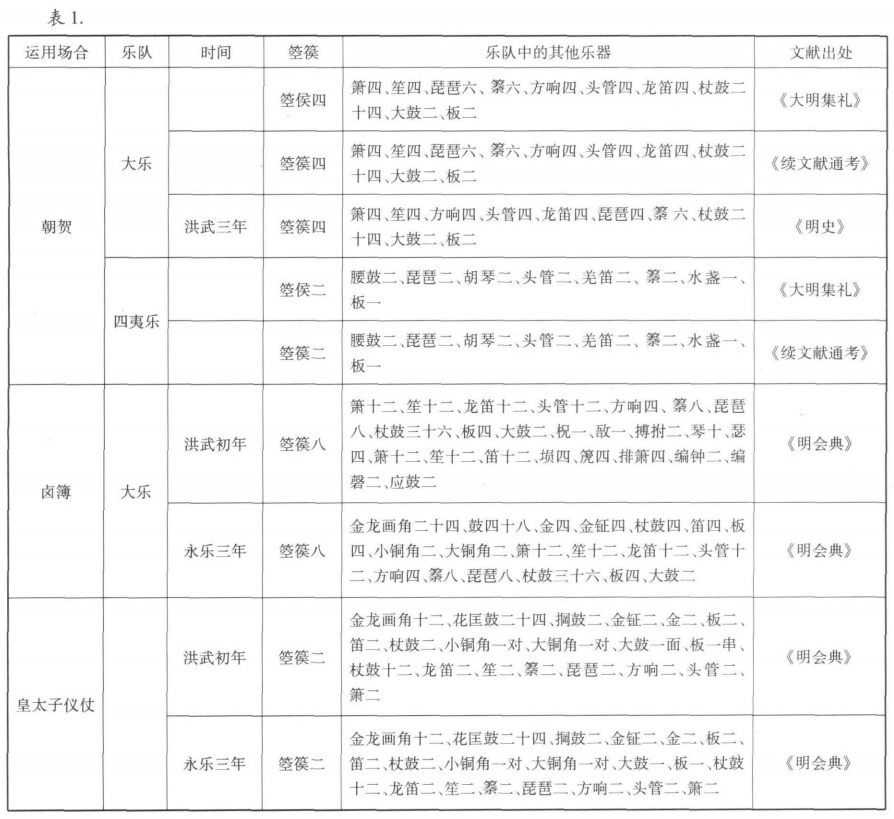

在明代,箜篌不仅被用在宫廷朝贺、卤簿、皇太子仪仗、宴飨等场合中,还曾作为汉蒙民族交好的礼物被赐予蒙古可汗。

(一)朝贺、朝会乐中的箜篌

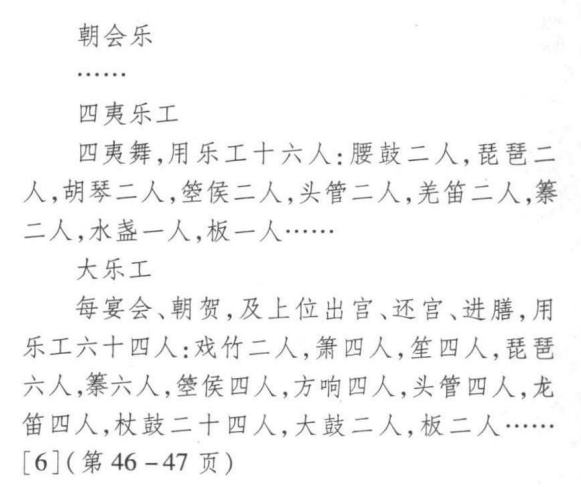

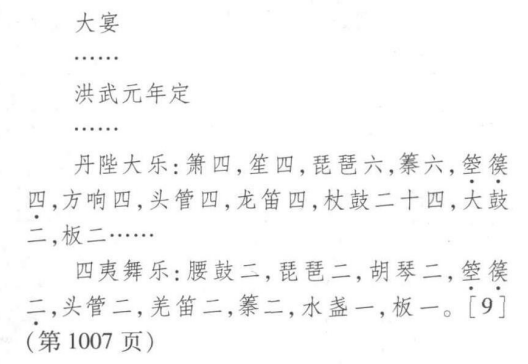

朝贺属于宫廷典礼中的“嘉礼”,据《大明集礼》记载,箜篌曾作为宫廷朝贺乐队一员用于大乐队和四夷乐队中。《大明集礼》是徐一夔等撰,成书于洪武三年(1370)的一部礼制全书,其内容以吉、凶、军、宾、嘉、冠服、车辂、仪仗、卤簿、字学、乐为纲,该书卷53下记载了朝会乐队中的箜篌:

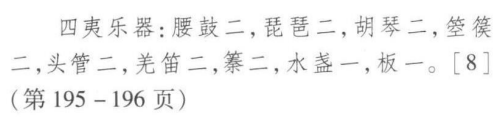

以上文字说明,明宫廷朝会乐中的四夷乐队和大乐队中都用箜篌:四夷乐队中,箜篌两件与琵琶、胡琴、 组成八件乐器的弦乐组,弦乐组占乐队乐器总数的二分之一。大乐队中,箜篌四件与琵琶、纂组成十六人的弦乐组,再与箫、笙、方响、头管、龙笛、杖鼓、大鼓、板组成共计十一种六十四件乐器的大乐队,弦乐占乐队乐器总数的四分之一,箜篌又在弦乐组中占三分之一弱的比例。

组成八件乐器的弦乐组,弦乐组占乐队乐器总数的二分之一。大乐队中,箜篌四件与琵琶、纂组成十六人的弦乐组,再与箫、笙、方响、头管、龙笛、杖鼓、大鼓、板组成共计十一种六十四件乐器的大乐队,弦乐占乐队乐器总数的四分之一,箜篌又在弦乐组中占三分之一弱的比例。

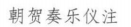

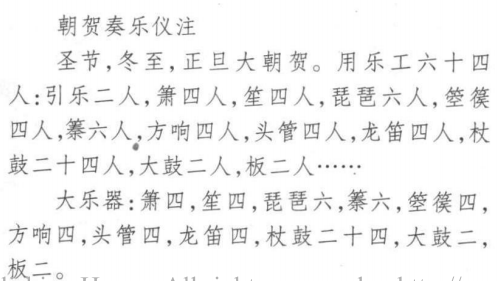

《大明集礼》卷53下还详细记载了圣节冬至正旦大朝贺仪式中的大乐队与四夷乐队:

此处的大乐队和四夷乐队被用于圣节冬至正旦大朝贺的特定场合,与前引朝会乐队相比,两个乐队的乐器组合相同,所用箜篌数目亦同。

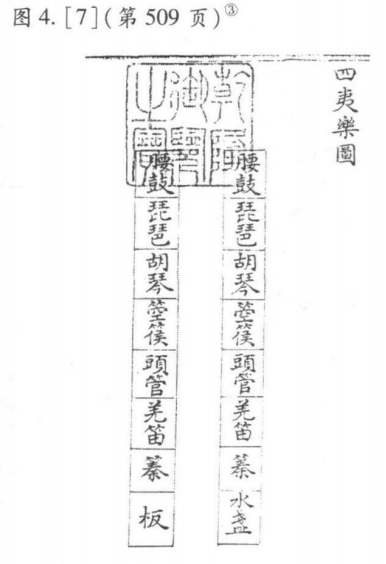

在《大明集礼》卷53末还附有《四夷乐图》:

两件箜篌在乐队中并列于中间位置,除箜篌外,乐队中还有腰鼓、琵琶、胡琴、头管、羌笛、 各两件,板、水盏各一件,箜篌正位于弦乐、管乐交汇之处,乐队的乐器组合与前引文字记载一致。

各两件,板、水盏各一件,箜篌正位于弦乐、管乐交汇之处,乐队的乐器组合与前引文字记载一致。

明代王圻的《续文献通考》中也有对朝贺仪式中的大乐队和四夷乐队的记载。该书共254卷,分乐、田赋、钱币、户口、职役等三十考,箜篌见该书卷159 “乐考”:

以上的大乐队、四夷乐队的乐器组合、乐队规模都与《大明集礼》所记相同,但《大明集礼》中"箜侯"的书写方式与《续文献通考》中的"箜篌"不同、或许在当时这两种书写方式是通用的。

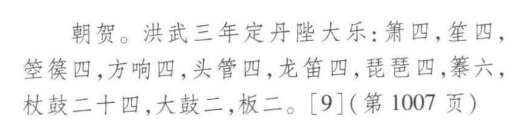

由清代张廷玉(1672-1755)等修撰、成书于雍正三年(1735)的《明史》“乐志”卷61中也记载了朝贺仪式中的大乐队:

明洪武三年(1370)制定的丹陛大乐队中有四件箜篌,从乐队规模与乐器组合来看,该乐队正是《大明集礼》《续文献通考》中的朝贺大乐队,乐器中除琵琶一种与《大明集礼》《续文献通考》所记相差两件以外,其余均相同。不过,《明史》的朝贺乐队中仅有丹陛大乐,而无四夷乐队。

(二)卤簿大乐中的箜篌

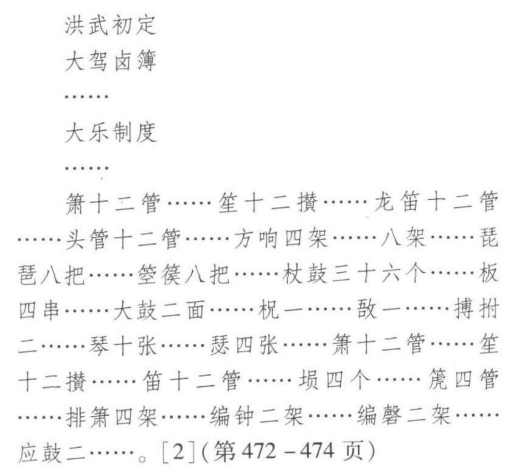

《明会典》卷148记载了洪武初年(1368年后)所定卤簿大乐:

较之朝贺乐队,该卤簿乐队规模更大:箜篌八把与、琵琶、琴、瑟组成三十八件乐器的弦乐组,又与箫、笙、龙笛、头管、方响、杖鼓、板、大鼓、祝、敔、搏拊、笛、埙、箎、排箫、编钟、编磬、应鼓组成多达二十三种共计一百九十件乐器的庞大卤簿乐队。该乐队不仅在乐器数量上远胜于朝贺乐队,而且乐器种类也更为繁多,编钟、编磬、琴、瑟等旧有中原乐器也在其中。

此外,《明会典》卷115还记载了永乐三年(1405)增定的大驾卤簿乐队:

与洪武初年的卤簿乐队相比,永乐三年增定的乐队规模更大:箜篌与琵琶各八把组成二十四件乐器的弦乐组,又与金龙画角、鼓、金、金钲、杖鼓、笛、板、小铜角、大铜角、箫、笙、龙笛、头管、方响、杖鼓、板、大鼓组成二十种共计二百一十四件乐器的大乐队。较之洪武初年所定,该乐队虽规模更大,然从乐队各部比例来看,弦乐组在数量上略有下降,洪武初年乐队中的琴瑟已淡出,而吹打乐器份额却有所增加。

(三)皇太子仪仗中的箜篌

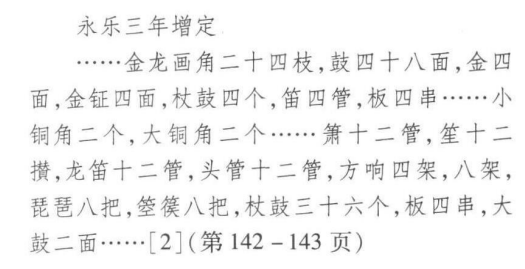

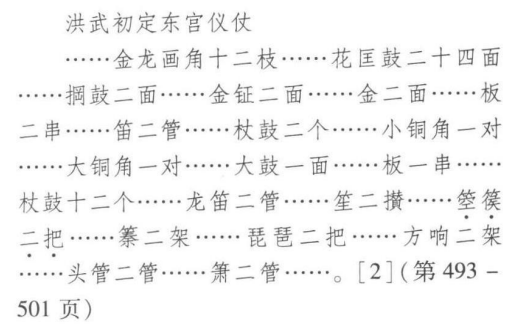

皇太子仪仗又称东宫仪仗,其乐队记载见《明会典》卷151:

初定于洪武初年的东宫仪仗乐队中有弦乐箜篌、 、琵琶各两件与金龙画角、花匡鼓、 掆鼓、金钲、金、板、笛、杖鼓、小铜角、大铜角、大鼓、板、杖鼓、龙笛、笙、方响、头管、箫组成了二十一种、八十二件乐器的乐队,规模仍相当庞大。

、琵琶各两件与金龙画角、花匡鼓、 掆鼓、金钲、金、板、笛、杖鼓、小铜角、大铜角、大鼓、板、杖鼓、龙笛、笙、方响、头管、箫组成了二十一种、八十二件乐器的乐队,规模仍相当庞大。

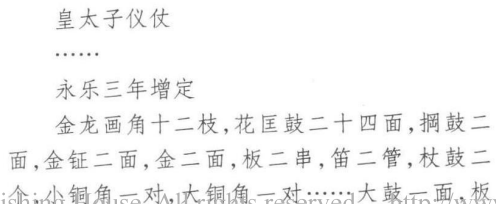

明永乐三年(1405)又增定皇太子仪仗,乐队中仍用两件箜篌,见于《明会典》卷116:

该乐队虽名为"增定",但乐器组合与洪武初年的皇太子仪仗乐队相同,乐器种类、数量都未变化。

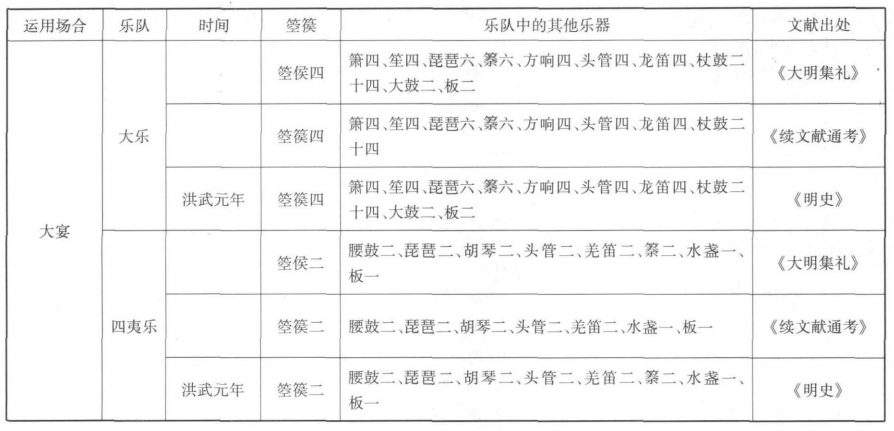

(四)大宴乐中的箜篌

明宫廷大宴中的大乐队和四夷乐队都使用了箜篌,见《大明集礼》卷53下:

该宴会大乐队的规模与前引朝贺大乐队相同,仍用箜篌四件。由用乐场合可见,明代的宫廷大乐队在宴会、朝贺两种场合应通用。

该书卷53下"宴会乐舞仪注"又有如下记载:

这说明四夷乐舞在当时也用于宴会乐队,而四夷乐队中的乐器在该书"朝贺乐"一节中已有详细交待,如上文所引。

在王圻《续文献通考》卷159中也记载了宴会中的大乐与四夷乐:

较之《大明集礼》所记,此处大乐队中少了两件大鼓和两件板。故乐工总数前后不一,不足六十四人,这应为王圻记录之疏漏。而此处的四夷乐队与《大明集礼》所记相比又少了两件[图],总人数亦不足十六人,也应是记载疏漏所致。

清代成书的《明史》“乐志”卷61也对明宫廷宴乐作了记载:

此处记载的洪武元年(1368)所定大宴乐队与《大明集礼》中的记载完全相同,从行文来看,应是参考了《大明集礼》成书。

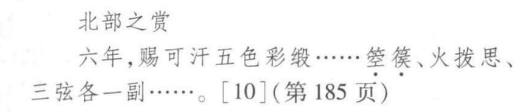

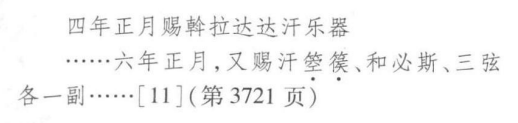

(五)作为赐品的箜篌

明代王世贞(1526-1590)所撰《弇山堂别集》是一部史料集,包括皇明省事述、史乘考误、赏赉、赏功考等内容,共100卷。卷77"北部之赏"记载了明英宗于正统六年(1441)将箜篌等乐器赏赐给蒙古可汗托克托布哈王的历史:

箜篌、火拨思、三弦与五色彩缎、金云肩、五山屏风等一同被赏赐给蒙古可汗托克托布哈王,成为汉蒙民族交好的媒介,箜篌在这样的场合中似乎也蒙上了一层政治色彩。

这段历史在清乾隆年间三通馆臣奉敕编修的《续文献通考》中也有记载。清乾隆年间成书的《续文献通考》又名《钦定续文献通考》,共250卷,其编修始于乾隆十二年(1747),初稿完成于乾隆三十二年(1767)。全书分“乐考”、“田赋考”、“钱币考”、“户口考”、“职役考”等二十六考,其中“乐考”二十卷。卷104记载了这段历史:

这里的文字与《弇山堂别集》所记基本相同,可互证。

(六)宫廷大乐中箜篌的衰微之势

泰昌元年(1620)官修的《礼部志稿》记述了明代礼部建制、设官、职掌等制度,全书共110卷,卷60 "大乐制度"一节中谈及箜篌的衰微:

可见,到明宪宗成化年间(1465-1487),宫廷大乐中的箜篌、瑟、钟、磬等乐器已因乐工不擅演奏而逐渐走向衰败,而箜篌在明宫廷中的衰微也大抵起于此时。

以下将明宫廷乐队中箜篌的运用情况用图表来说明:

三、明代诗文中的箜篌

以往的箜篌研究多关注唐诗宋词,而对明代诗文考述甚少。尽管明朝诗文对箜篌的描述不若唐诗宋词之巨,但也可从中撷取几例略作分析:

自号"箜篌公子"的明代才子傅汝舟曾撰有《箜篌集》一册,其中所录《前箜篌吟》《后箜篌吟》描述了诗人欣赏箜篌音乐的情景:

前箜篌吟

云如笠兮柳如衣,山如客兮月如姬。水如席兮舟如棋,箫鼓如涛兮发清溪。歌喉起兮翠眉低,美人如诗兮吹香脂。醉箜篌兮百花居。

后箜篌吟

停胡笳兮悲夜光,雁声高兮影在梁。歌舞绝兮鹭鸶飞,黄叶积兮鸡鹊凉。夜容冻兮山变月,谁家砧兮风生铁。美人怨兮箜篌咽,鬼啸雨兮书声烈。梅花雪兮一楼白。[13](第382页)

两首诗描绘了作者在居所欣赏音乐的情景。“美人怨兮箜篌咽”、“醉箜篌兮百花居”说明,诗人听到的箜篌乐也许是由他的家姬演奏的,“醉”、“咽”等字眼则显示令诗人陶醉其中的箜篌乐应具有美妙、幽怨的美学特征。

明代宋濂(1310-1381)在其五七言长短句《蛟门春晓图歌》中藉箜篌描绘出一派仙境景象:

在该赋序言中有如下说明:

由序言可知该赋是为《蛟门春晓图》而作,作者以恢宏而不失优雅的文笔描绘出一派仙境景象——箜篌与歌乐并作,金符与玉节交辉。箜篌被用于渲染如此美妙的仙境,足见其音乐应纯净美妙,颇有仙乐情致,这又与唐诗宋词中对箜篌乐的描摹有着异曲同工之妙。

箜篌也曾出现于描写王孙们重阳郊游的诗句中,见屠隆(1542-1605)《登太白楼》:

“任城”在今山东济宁一带,诗句生动地描绘出重阳时节王孙们三五出游的景象,两个娇丽的女子在美好的自然风光中弹奏箜篌助兴,与竹叶桃花相衬,构成一幅美妙的秋游图。

由以上诗文可见:在明代,箜篌仍在民间继续使用,更或许在当时还是一件较为常见的乐器。因此,箜篌不仅曾为明宫廷乐队中的一员,也因其独特的音色与美学特质成为明代文人雅士欣赏、描摹和咏叹的对象。

结 语

从明代的文献及图像资料来看,明基本沿袭了前代竖箜篌的形制,多为二十或二十三弦制,竖持抱弹演奏方式。王圻《三才图会》所绘的真实性尚有待考察。

在明宫廷中,箜篌被用于朝贺仪式中的大乐队与四夷乐队,卤簿大乐队,皇太子仪仗乐队,及大宴的大乐队与四夷乐队,这体现出箜篌作为宫廷仪式性乐器的礼仪功能,而大宴场合中的箜篌也如前代宴乐队那般具有一定的娱乐性;作为明英宗赐予蒙古可汗的礼物,箜篌又被蒙上一层政治色彩。总之,作为一件明宫廷乐队中的乐器,箜篌在其自然属性之外也因所处场合的不同而被赋予不同功能。

在明代,源自西域的箜篌不仅与旧有中原乐器共存于宫廷仪式乐队中,而且继续被用于异域风格的四夷乐队里,这体现出箜篌较强的乐队融合力。

明代诗文对箜篌的描述说明该乐器不仅因其独特的音色与美学特征而成为文人雅士描摹吟咏的对象,且在此时仍流传于民间。

①相关综述详见笔者的博士论文,此处略。

②有学者认为史料中的"二十弦"即箜篌,这牵涉到宋元以来箜篌形制的变迁及明清史料的解释问题,将另撰文讨论。

③注:由于上海图书馆藏明嘉靖本《大明集礼》无法拍照,故此处采用文渊阁四库全书中的图片。

参考文献:

[1]张丽琼.古今箜篌之研究——历史源流及发展轨迹[M].台北:学艺出版社,1999.

[2]〔明〕徐溥(编).李东阳(重修).明会典[M].〔清〕永瑢,纪昀等(纂修).文渊阁四库全书(第618册)[Z].台北:台湾商务印书馆,1986.

[3]〔明〕杨慎.丹铅余录·摘录[M].〔清〕永瑢,纪昀等(纂修).文渊阁四库全书(第855册)[Z].台北:台湾商务印书馆,1986.

[4]中国音乐文物大系总编辑部(编).中国音乐文物大系·山西卷[Z].郑州:大象出版社,2000.

[5]〔明〕王圻,王思义(辑).三才图会[M].明万历三十五年

刻本影印本.续修四库全书(第1234册)[Z].上海:上海古籍出版社,1995.

[6]〔明〕徐一夔等.大明集礼[M].明嘉靖九年内府刻本.

[7]〔明〕徐一夔等.大明集礼[M].〔清〕永瑢,纪昀等纂修.文渊阁四库全书(第650册)[Z].台北:台湾商务印书馆,1986.

[8]〔明〕王圻.续文献通考[M].明万历三十年松江府刻本影印本.续修四库全书编纂委员会(编).续修四库全书(第765册)[Z].上海:上海古籍出版社,1995.

[9]〔清〕张廷玉等.明史[M].北京:中华书局,2000.

[10]〔明〕王世贞. 拿山堂别集[M].〔清〕永瑢,纪昀等(纂修).文渊阁四库全书(第410册)[Z].台北:台湾商务印书馆,1986.

[11]〔清〕嵇璜,曹仁虎等(奉敕撰).续文献通考:第1册[M].上海:商务印书馆,1936.

[12]〔明〕林尧俞等(纂修).俞汝楫等(编).礼部志稿[M].〔清〕永瑢,纪昀等(纂修).文渊阁四库全书(第598册)[Z].台北:台湾商务印书馆,1986.

[13]〔明〕傅汝舟.箜篌集[M].四库未收书辑刊编纂委员会(编).四库未收书辑刊(第6辑)[Z].北京:北京出版社,1998.

[14]〔明〕宋濂.文宪集[M].〔清〕永瑶,纪昀等(纂修).文渊阁四库全书(第1224册)[Z].台北:台湾商务印书馆,1986.

[15]〔清〕岳浚等(监修).杜诏等(编).山东通志[M].〔清〕永瑢,纪昀等(纂修).文渊阁四库全书(第541册)[Z]. 台北:台湾商务印书馆,1986.