柳琴发展已经历了60年的发展创新历程,已经发展成为中国民族管弦乐不可缺少的高音乐器,并与我相伴了40多年的美好时光,今日我荣幸获得中国民族管弦乐学会“新绎杯”杰出民乐演奏家(柳琴)称号,回忆起自己的奋斗历程,不由得让人心潮澎湃,浮想联翩,好像一切都历历在目。

一、童年梦想

人生需要梦想,梦想如同风帆,给人生的小舟加入前进的动力,梦想如同明灯,给人生指明前进的方向;梦想也是我们奋发向上的目标,目标使我们产生追赶的动力,有了前进的动力使我们不怕沿途上的种种困难;我的柳琴艺术之梦是奋斗之梦、理想之梦。一得益于家学,二源于自己的刻苦和努力,三是得益于我40多年的艺术生涯中遇到的诸多给予我帮助和指导的德艺双馨的老师和艺术家前辈们。

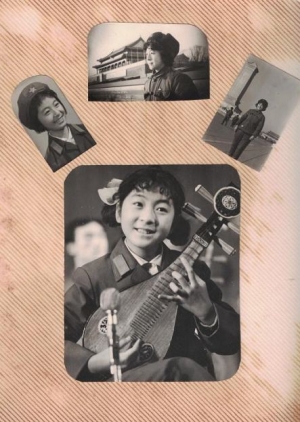

我出生在上海,诞生在艺术人家,母亲颜静华是安徽歌舞剧院的琵琶演奏员,父亲王惠然是济南军区前卫歌舞团作曲家、琵琶演奏家、柳琴艺术的开拓者。听母亲说,我从小对音乐就有天然的敏感性,记得有一次我在上海外婆家里玩耍,邻居家收音机播放舞剧《红色娘子军》音乐,我听的入了神,以至于情不自禁模仿起吴清华阿姨跌宕起伏的场景。在我不到六岁时,每当我父亲弹起柳琴,我总是目不转睛地偎依在他的身旁,那美妙的琴声给我帶來了童话般的遐想。当父亲拿着特制的儿童柳琴第一次教我拿起拨片弹琴時,那叮鈴的声音好似清澈的泉水滴荡在无瑕的心灵。父亲专门为我定制了训练计划,开始了严格艰苦的柳琴基本功训练。父母规定:我每周一至五练习不少于三小时,周六周日不少于七至八小时。冬练三九夏练三伏,光是弹琴坐的两个高低不同的小板凳上面的油漆,都被我汗水浸泡掉了露出了原木色。柳琴音域宽音区跨度大,琴弦硬而细,手指常会磨出茧子,也会由于琴弦细将手指勒出一道道口子。但是这些苦头仍然不会阻止父母对我的严苛有效的培养和训练,长大了才懂得他们为我打下了扎实基本功至今仍在享用。我在七岁时,第一次登台演奏了《在北京的金山上》,观众的热烈掌声给了我莫大的鼓励。使我深深体会到柳琴之美,让我的童年充满了音乐梦想、柳琴梦想。由于父母亲的言传身教和严苛的要求,加上自己的勤奋苦练,1978年10月,十岁的我考入了久负盛名的前卫民族乐队,成为全团最小的演奏员,开启了我柳琴艺术人生的新篇章。

二、军旅荣光

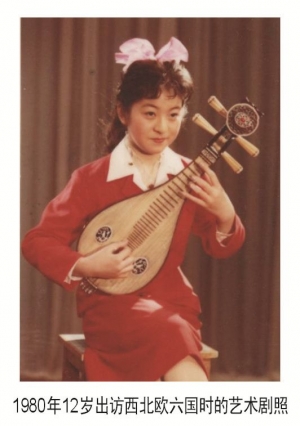

前卫民族乐团为我插上了艺术的翅膀,胡天泉、王惠然、张式业、苏安国等艺术家他们对民乐的执着追求深深影响着我的价值观、民乐观。1979年正值建国30周年,父亲与董洪德、原野前辈赴湖南采风后创作了柳琴与乐队《毕兹卡欢庆会》。此曲吸取湖南土家族民歌音调,旋律优美动听朗朗上口,节奏明快具有鲜明的舞蹈特征。在此曲的慢板段我首次运用右手拇指拨弦演奏,由于不使用拨片改用拇指指肚,拨动琴弦产生的音色的变化,由结实脆亮转而柔美含蓄,这一创造性偶然开发出来的演奏技法,其音响效果独特。激励我和父亲又不断地开发出弦轴音、点指人工泛音、马下音等,这些新的演奏技法为乐曲的音乐内容增添了光彩。1979年10月我随团进京参加庆祝建国三十周年文艺调演,首演这部中国第一首柳琴与大乐队单乐章协奏曲《毕兹卡欢庆会》,被音乐界誉为“民乐红花”“乐坛奇葩”,并获得中央文化部颁发的演出一等奖,有报道称,她“小小年纪即凭借天赋和勤奋在行云流水般地演奏,对音乐的高度敏感和悟性让其彰显出特有的音乐才能”。让我难忘的1980年,我12岁那一年,我作为中国民族乐团12位成员之一,远赴芬兰、瑞典、挪威、冰岛、葡萄牙、西班牙西北欧六国进行国事访问演出。这是我第一次离开祖国远赴国外演出。兴奋、激动的心情不言而喻。我们精心排演的节目,所到之处,受到了热烈的欢迎和极高的赞赏。国外评论用“美妙”“神奇”“不可思议”来赞美我们的民族音乐,柳琴独奏《毕兹卡欢庆会》及改编的《芬兰波尔卡》激起了各国朋友的心灵共鸣。这40多天的西北欧演出之旅,我不仅演出柳琴独奏,还作为中阮乐手和打击乐乐手参与彭丽媛的女生独唱、胡天泉的笙独奏、原野的板胡独奏、苏安国的二胡独奏、刘凤山的笛子独奏、刘汉林的吹打乐演出,让我得到多方位的锻炼。作为一名中国人,我为祖国有着这样历史悠久、灿烂的文化艺术和民族音乐而自豪,我为自己生长在中华国土上而感到骄傲。更坚定了弘扬优秀民族文化,把柳琴艺术推向世界的决心。

军队的生活艰苦又火热,部队造就了我许多优秀的品质,也使我的艺术生涯增添了绚丽的色彩,下基层为部队为士兵演奏成了我们的必修课,海岛边防、炊事班哨所都留下了我明亮优美的柳琴声。为了提高自己的综合素质,全面夯实自己的音乐基础知识,我相继考入解放军艺术学院和山东师范大学艺术系,开始了自己边从军边系统学习的求学之路。为了提高年轻人的业务水平,为国家培养民乐人才,团领导为我们几个年轻人制定了严格的训练措施,业务考核每周一次。为了开阔视野,前卫领导派我们去观摩“上海之春”艺术节,开设中西音乐欣赏课,从中让我深刻领悟到,中国音乐背后广博的鲜活的传统艺术、民间音乐语言、独特的气质和神韵以及西方音乐对音乐结构的把握、对音色、力度、织体的运用,对音乐逻辑的理解和领悟,我如饥似渴地吸取着来自各方面的音乐养分,音乐艺术的魅力让我这株小苗逐渐成长为枝繁叶茂的大树。

1982年由国务院文化部、广播电视部等部位联合举办的全国少年儿童民族器乐独奏比赛,我以一曲技术难度大、风格浓郁的《陕北随想曲》,在176名选手中脱颖而出独占鳌头,荣获专业院校组金奖第一。为此,部队给予我三等功的荣誉,并获“山东省三八红旗手”的光荣称号。《少年文艺杂志》以《她从这里走向世界》发表长篇报告文学,详细生动地介绍了从小学艺的刻苦经历,以及走过的成功道路,中央台在星星火炬节目中做了家访专题报道,并收到全国少年许多感人信件。

1984年全国第一盘《柳琴与乐隊―木棉花开》盒式音带由中国唱片社出版发行。收录了柳琴独奏、柳琴与乐队、弹拨乐小合奏《春到沂河》《毕兹卡欢庆会》《悠悠故乡情》等共12首作品,为录这盒音带,前卫民族乐团是整个乐团被邀请到上海录音的,中国唱片社上海分社对音乐品质的追求可见一斑。海内外音乐界对此盒式音带给予高度评价:“音色纯净,颗粒飽滿,感情激越,处理细腻,具有扣人心弦的艺术魅力”。随着时间的推移,CD已经代替了盒带,但是好的音乐艺术却被长久的流传下来。1987年底,应广卅新時代影音公司之邀,我与著名弓弦乐演奏家刘明源,著名二胡演奏大师闵惠芬,著名高胡演奏家佘其偉共同录制数码唱片及盒式音帶《中国民乐四大家》发行国内外。内录有柳琴乐曲:《春到沂河》《关山月》《塔吉克舞曲》,影响深远。

滴水穿石,需要目标如—;磨杵成針,贵在坚持不懈;心灵的充实,要在追寻中求索;人生的力量,不断地在心头升起;金牌已成为过去,从零开始,事业心、进取心、使命感、拼搏感,各种力量汇成巨大的动力,激励我在民族音乐的道路上前进。

1987年,我以一曲大型柳琴协奏曲《战士魂》夺得第一届中国艺朮节金杯奖及全军五届文艺会演优秀表演奖。《战士魂》这首作品承载着我和父亲的艺术梦想、技术家园。乐曲中运用了很多高难度演奏技巧,对于演奏者是极大的挑战。比如:从第二把位跳至第四把位连续八度大跳,要求必须精准;左手快速吟弦与右手快速琶音轮音频繁转换,要求必须清晰同步;在第三第四弦上的同度扩张指,要求声音饱满结实等。《战士组曲》共分四个乐章《海疆晨曲》《夜袭》《悠悠故乡情》《血染的木棉花》。在第一届中国艺术节上我演奏的是第三、第四乐章。父亲在创作这首作品时投入了满腔热忱,让人听后热血沸腾。我在演奏这首作品时倾注了全部的情感。对祖国河山、海岛边防的壮阔炽热的感情,对浴血奋战的将士们的缅怀,对故乡泥土的热爱····北京音乐界评价"她的演奏洒脱、自如痛快淋离、堪称独奏人才佼佼者,优美的旋律与真挚的情感融为一体,给人以強烈的感染”,人民日报海外版、文汇报、中国青年报等多家刊物、都做了详尽的论述:"通过王红艺扎实的基本功,娴熟的技巧、准确的艺朮感觉、恰当的气度表現了人民战士的刚毅风骨和炽烈深沉的情怀、她演奏的艺朮感觉流露着乐曲的感情内涵、撞击着听众的心灵”"那独奏的琴声、如行吟诗人、如泣如诉、將那悠悠故乡情、那血染的木棉花、不断诵吟、赞叹”。中央电视台实况转播了中国艺朮节民乐专场后,观众來信如雪片,其中内蒙一位老作家激动地当晚提笔称我演奏的柳琴协奏《战士魂》是"真正的中国魂”,"中华民族之魂。”

1989年由中国唱片总公司广州公司录制的《中国柳琴》CD出版发行,由中国广东歌剧舞剧民族乐团伴奏。包含柳琴新曲佳作12首。

1990年我被调入中国人民解放军总政治部歌舞团,从此我的视野和舞台更加宽广。1990年至1996年期间,我代表部队参加了【20世紀华人音乐经典】音乐会;全军文艺会演;全国“龙年音乐周”等大型音乐艺术活动;多次参加为党和国家领导人的重要国事、外事演出;随团赴条件艰苦的西沙群岛、西藏、新疆、内蒙、广西等地慰问守卫祖国边防的一线部队官兵;曾代表军队赴泰国、俄罗斯、越南、新加坡、老挝、缅甸以及西欧和香港地区访问演出。每出访一个国家,我和父亲都会根据当地歌曲或者乐曲改编一首柳琴独奏曲。有泰国的《明月》,越南的《入林》缅甸的《胞波友谊》日本的《波浮的港》俄罗斯的《月光变奏曲》等,记得在俄罗斯演奏《月光变奏曲》最后的速度,达到一分钟190,俄罗斯观众惊呼,报以热烈的掌声。音乐达到一种至真至美的境界。我的柳琴演奏得到各国观众的一致好评,为国家和军队赢得了荣誉。曾三次荣立三等功。

1995年民乐界的一件大事,即95国际华夏器乐展演年《国际中国民族器乐独奏大赛》的举办。为了参加比赛,我精心准备的是柳琴独奏曲《剑器》。这首作品是由作曲家徐昌俊先生以唐代诗人杜甫七言古诗《观公孙大娘弟子舞剑器行》为素材而创作,作者创造性地以一把柳琴担纲完成整部作品,充分发挥柳琴的各种性能技巧,描绘了诗中霍如羿射九日落,矫如群帝龙翔,来如雷霆守震怒,罢如江海凝清光。”的壮观意境。我在演奏这首作品时,把手中的柳琴当作舞动的一把剑,通过弹奏的速度、加速度、手型的精准定位及横向移位和纵向换把的精准,紧密的双手配合,将舞蹈家公孙大娘那种惊天地、泣鬼神,剑器银光闪烁,剑影飘逸柔美的场景展现出来,将柳琴明亮清丽的音质和铿锵有力的节奏特点完美融合在一起,演奏充满感情,洒脱自如,让观众叹为观止。因此,获得各位评委的高度评价,获得柳琴专业组第一名的好成绩,荣获了柳琴专业金奖。

1994年我与高胡演奏家余其伟、唢呐演奏家王高林、琵琶演奏奖杨唯三位艺术家应新加坡华乐团邀请举办音乐会。(两个人一台),演出非常轰动,多次返场,观众的掌声一浪高过一浪,最后合成整齐的掌声,那一晚激动的心情久久不能平静。1996年受香港中乐团邀请,于4月19,20号两天,以《琵琶繁急柳琴吟》为题担纲两场音乐会的独奏嘉宾,我选取演奏的两首协奏曲《江月琴声》和《故土情愫》。演出非常轰动。现场观众和香港中乐团乐师给予我高度评价。香港著名声乐教育家费明仪女士撰文:“《琵琶繁急柳琴吟》的另一个独奏者是毕业于山东师范大学艺术系的王红艺,1987年曾听过她的演奏,阔别多年,俨然大将风范”。著名音乐家叶纯知撰文“西方音乐史表明,管弦乐的成长与各种乐器的改善以及演奏技巧的逐步成熟是相辅相成的,举例来说,19世纪时管弦乐队的扩大和配器法的成熟,与木管上纷纷采用彪姆体制以及铜管上出现活塞都有关系。而大量的乐器独奏家与协奏曲的出现,更使炫技现象成为司空见惯,有力的推动了音乐的发展。中乐的发展也可看到类似的现象,没有诸多的乐器改革和独奏家的出现,现今的大型乐队的出现是难以想象的。在众多民族乐器之中,胡琴、笛子、琵琶、古筝和唢呐是先露锋芒的,但其它乐器的发展情况就未必相同了。在高音乐器中,柳琴的改革及其演奏技巧的发展,前卫民族乐团王惠然的功劳是尽人皆知的。王红艺家学渊源,名不虚传,在她手下,任何高难度的技巧都变成了毫不费力,要音色有音色,要速度有速度,人们会忘记了音乐,而只记得她的演奏,但又不觉得她在“炫技”,这说明已进入自如的境界,很不简单”。在总政歌舞团期间,除了忙碌的演出活动,我还被中央音乐学院聘为柳琴专业老师,教授附中、大学的柳琴专业学生,如今,这些学生已经成才成家,成长为专业院校的教师和职业演奏家。我也收获了丰富的演出、教学经验,人生经历更加充实。

三、南国创业

作为一名当代民族器乐演奏家,我深知既要重视对传统的学习,又需要把学习传统与开拓柳琴新的表现领域结合起来。以当代意识、新时期的审美来引领时代风尚。

1997年,我受珠海市文化局邀请,从总政歌舞团来到了美丽的滨海城市-珠海,与民族音乐家王惠然一起创建了中国第一只女子中乐团,开始了一段艰辛的创业历程。父亲王惠然先生担任总监,我也无可替代地当上了该团的艺术指导及独奏演员。在珠海女子室内中乐团的近六年的时光,让我在民族室内乐领域得到了很大锻炼。室内乐不同于大型合奏,更不同于独奏协奏,他需要每个人都是一个顶梁柱。俗话说:一个萝卜一个坑,乐团成员绝大部分来自各个音乐院校,由于刚出校门,各方面都很稚嫩,我是一边学习一边指导,训练乐团每个人的音乐表达、打磨我们的艺术修养、培养团队精神、增强艺术实践。我们排练演出了几十首室内乐、丝弦五重奏、小合奏、独奏乐曲,为追求音乐的连贯自如,达到肢体语言和气息各方面的统一,每一场演出都做到背谱演奏。在短短近五年时间,女子中乐团的轨迹遍及祖国的东北、西北、华南等地,并多次赴葡萄牙及港澳台演出,受到各界观众的热烈欢迎和高度赞赏。

柳琴艺术通过几十年的发展,在港澳台已经有了辐射面相当大的普及。台湾地区专业业余大大小小的国乐团很多,几乎每个团都有3到5把柳琴。1999年3月受台北传统艺术季和台北柳琴室内乐团团长郑翠萍女士邀请,我与苏文庆室内乐团共同呈现了“王红艺的柳琴艺术”独奏音乐会,我演奏了不同时期创作改编的柳琴作品共12首,其中在几首乐曲的演奏技法方面均有拓展和开发:《山乡恋》引子和慢板部分,我采用“连续五声音阶式带音”,让音乐的呈现灵动而鲜活,韵味悠扬;《阳光照耀着塔什库尔干》中,我借鉴琵琶的下出轮技法,模仿新疆手鼓与冬不拉,使音乐节奏的呈现流畅自如更富有动感;《北方民族生活素描四首》“渔歌”中,我充分调动柳琴演奏和弦便捷的有利条件,运用小指横按与食指中指并用演奏大三和弦,让音乐的呈现即丰满又给力。2002年4月香港康乐及文化事务署主办《王红艺柳琴艺术演奏会》,由珠影交响乐团伴奏、协奏。我选取了不同民族不同地域的12首乐曲。其中首演作品《南海之梦》是王惠然先生到珠海以后新创作的。柳琴用优美如画、轻盈飘逸的旋律带出乐队强劲的音流,描绘了海上丝绸之路的宏伟壮丽和蓝海生态的欣欣向荣。这两场个人独奏音乐会的举办,反响热烈。音乐会后,有报道称:王红艺是传承柳琴艺术的佼佼者,她的音乐将激情与感动融于平和自然之中,令听者时而平静如水,时而心潮澎湃,报评称:“欣赏她的演奏是一种艺术上的享受”。2000年我应邀参加第十届澳门艺术节,与澳门中乐团演出《故土情愫》、《毕兹卡欢庆会》。1998年晋升为国家一级演奏员。通过这些舞台实践,我逐渐形成了基本功扎实,技巧纯熟,音乐表现富有深刻内涵,形成了人琴合一、刚柔並蓄、热情奔放、极富艺术魅力的独特演奏风格。杜庆云先生在《人民音乐》曾经评论:王红艺的演奏“既有江南女子含蓄细腻的表露,又有北方女性粗犷豪放的直抒胸意,兼具了委婉与豪放的特点,是技巧、生活、内容的完美融合”。我想这与我丰富而充实的人生阅历是分不开的。

四、园丁之歌

演奏家的艺术生涯是无限的。虽然舞台的生命如烟花般璀璨和短暂,但这并不影响伟大的演奏家以教育的形式,去延伸她的艺术生命力。为了进一步扩展和丰富自己的音乐理论和创新意识,2003年我考入天津音乐学院,攻读民乐专业硕士学位,受教于我国民族器乐教育家宋国生教授,学习演奏艺术理论。在天津音乐学院读书的几年间,我通过跟随宋国生导师学习,在音乐理论、艺术表演以及教学法的研究上,都得以更全面的提升。宋老师一生倾注于民乐表演艺术教学并有一套集精、气、神、体态与艺术表演于一体的综合教学法。注重将人的意念、气息、体态和声音整体合一,要求学生将真挚感情、浓郁风格和高超技术完美融合。

2013年,由我演奏的柳琴协奏曲《江月琴声》获得文化部艺术司、中国民族管弦乐学会主办的第二届华乐论坛民族管弦乐协奏曲大赛经典协奏曲大奖。这是对本人多年努力钻研演奏艺术、潜心研究作品的极大的肯定。柳琴协奏曲《江月琴声》是由著名作曲家王惠然先生以唐代白居易的《琵琶行》诗意而创作,全曲由江月、哀诉、乱世、远去四个部分组成。其音乐风格细腻婉约、激烈悲愤,艺术形象鲜明,很富戏剧性和叙事性。我在演奏这首乐曲时,在原来二度创作的基础上,有意识将宋国生导师的“气息理论”进一步付诸于实践,力求意随乐走,情为曲动,轻时若细泉滴滴,猛时如狂涛陈陈,柔似清水一泓,涟漪微泛,刚见铁打金铸,击地有声。完美的将乐曲涵容的意境深刻的表达出来。

2005年特别值得骄傲的是,我与天津民族乐团合作,作为首登维也纳金色大厅及德国汉堡等著名音乐殿堂的第一位中国柳琴艺术家,献演了父亲作曲的柳琴协奏曲《毕兹卡欢庆会》(又名“土家族舞曲”)。乐评称:“演奏如行云流水,与乐队水乳交融。”这是一次具有柳琴艺术里程碑式的演出,标志着柳琴艺术走向世界的新篇章。

在柳琴教学中,我独立主编出版了《全国民族乐器演奏社会艺术水平考级系列丛书柳琴考级曲集》《中央音乐学院海内外考级曲集》,合作主编出版了《柳琴演奏教程—技巧与练习》(人民音乐出版社),系统地总结了几十年教学成果,汇集有大量练习曲及新创作20余首中外独奏曲。在国内外发表有“《春到沂河的分析及其演奏方法》《柳琴右手演奏技巧初探》等。在原有的教学经验基础上,将导师的演奏艺术理论付诸于柳琴教学的研究与探索中。我坚持教学与示范並重,强调学生扎实的基本功,注重培养开发学生的生理机能和诠释音乐的能力。我很看重学生的综合素质的培养。像她们推荐借阅有价值的文学书籍。我深信,立德树人的朴素道理。学艺术首先要先学做人。在2017年全国柳琴艺术展演(比赛)中,学生石静怡、李芬、赵艺雅分别获得金奖和银奖。毕业的学生中,刘念念、赵艺等柳琴艺术传承人,现在已经成为各民族乐团青年骨干力量。此外我还担任中央音乐学院的柳琴专业研究生教学。彭山、吕丽通过老师的精心培养和自己的刻苦努力,即将步入社会,发挥她们的专业所长,在职研究生魏青也早已在澳门中乐团成为独当一面的演奏家。2009年应邀担任俄罗斯第三届欧亚地区民族乐器国际比赛评委。多次担任海内外国际比赛评委。2012年入选天津市“131创新型人才第一层次人选”。

五、感谢感恩

感谢中国民族管弦乐学会举办的“华乐论坛”暨“新绎杯”系列活动,这些学术研讨活动有力地推动了民乐向更高层次迈进,我有幸荣获第七届“新绎杯”杰出民乐演奏家(柳琴)称号,是对我莫大的鼓励。衷心感恩父母对我的哺育和培养,感谢多年来给予我关爱、指导、帮助、与合作的师长、同仁和朋友。艺术是为人民服务的,把艺术精品奉献给人民是艺术家的责任和义务,我将不忘初心,砥砺前行,为中国民族音乐事业做出更大贡献。