摘要:本文运用声学测试和频谱分析等方法,系统分析了柳琴这件民族特色乐器的音响特点,提出柳琴在民族管弦乐队中以其清脆、明亮且富有穿透力的音色,弥补了民族管弦乐队高音频段音响的不足;通过对柳琴在民族管弦乐队乐器配置中所扮演的角色及其所发挥的功能进行深入探讨,总结了柳琴如何在发挥其音高、音色特点的同时体现了其作为一件独特民族乐器所具有的民族音乐审美旨趣。

关键词:柳琴 民族管弦乐队 乐器改革 音色特征

20世纪50年代,全国范围内掀起乐器改革热潮,琵琶、扬琴、阮等弹拨乐器都实现了不同程度的改革。在民族管弦乐队弹拨乐器组中,相比中低音声部,高音声部在音响表现上仍显得薄弱,缺乏一件能担任高音主奏的乐器。在此背景下,时任济南军区前卫歌舞团民族乐队琵琶演奏员的王惠然对民间二弦柳琴作了一系列重大改革,于1958年成功研制出我国第一把三弦24品高音柳琴,并将其应用到前卫民族乐队中,1970年又制成四弦29品高音柳琴。此后,柳琴被多个专业乐团纳入常规编制,并在乐队弹拨乐器组高音声部发挥了重要作用。①

尽管柳琴的加入在一定程度上增强了弹拨乐器组高音声部的表现力,但由于柳琴、琵琶、扬琴、阮等弹拨乐器在音色特性与演奏方式上的差异,合奏时各乐器之间的音色融合与各音区之间的音响平衡仍难以达到理想状态。针对这一问题,作曲家彭修文曾提出“化合音色”②理念,主张通过配器手法实现不同音色之间的有机融合,从而产生新的音色。柳琴高音区与扬琴的结合,正是该理念的典型实践。鉴于柳琴发展时间较短,其音色特性虽已在乐队中展现出一定优势,但如何进一步发挥其音响潜力,并实现与其他乐器更协调的融合,仍有待深入研究。

一、柳琴的音响特点

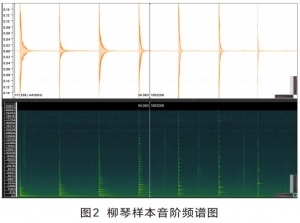

为系统、客观地分析柳琴的音响特点,本研究采用SonicVisualiser③声学分析软件,对柳琴发声过程中的频率、振幅、波形与时间四个基本物理参量进行测量,分别对应人类知觉中的音高、音强、音色与音长。④通过对声音的科学量化,可呈现出柳琴的声学数据,为音响特性分析提供直观的依据。

目前国内民族管弦乐队普遍使用四弦29品高音柳琴,其定弦自Ⅳ弦至Ⅰ弦依次为g、d1、g1、d2,对应频率分别为196.00Hz、293.66Hz、392.00Hz与587.33Hz⑤,音域自g~g4(3135.96Hz),共4个八度,具备弹拨乐器组中的最高音。与同样能演奏高音声部的扬琴6相比,柳琴的最高音g4比扬琴的最高音a3高出小七度。

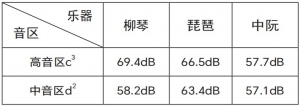

音强⑦测试选取了柳琴、琵琶、中阮各10件(涵盖不同品牌与型号),由演奏者尽可能以相同力度(mf)弹奏指定音,分别在高音区(c3)与中音区(d2)⑧进行采样,每个音演奏三次取平均值。⑨结果如下:

结果显示,柳琴在高音区的音强大于琵琶与中阮,具有更强的穿透力,而在中音区,其音强小于琵琶,与中阮接近。

除音高、音强外,音色⑩与音长⑪的相关参数在乐器声学特性中也同样重要,二者在实际听觉经验中密切相关,故下文将结合分析。本研究选取柳琴、琵琶与扬琴这三种承担高音声部演奏的弹拨乐器进行测试,选取g、d1、a1、d2、a2、d3,以及三件乐器各自的最高音,分别对应低音区(g、d1)、中音区(a1、d2)、高音区(a2、d3)和极高音区(柳琴的g4、琵琶的♯f3、扬琴的b3)。

柳琴样本音阶频谱图显示,低音区的能量主要集中在200~3000Hz之间,自3000Hz起谐波数量迅速减少,该音区的基音能量充足,低频噪声成分较明显。相较而言,中音区的音色状态更为理想:基音清晰,谐波密集且数量最多,谐音列相对完整并延伸至约20000Hz,衰减速度较为缓慢。高音区的谐音列依然呈现出较为均匀的分布,但谐波密集程度较中音区有所下降,基音能量亦略有减弱,不过衰减速度较快。至于极高音区的g4,其谐波数量最少,且夹杂较多非谐波高频噪音成分。

结合三件乐器的频谱图可见,它们在不同音区呈现出明显差异。高音区中,柳琴与琵琶的谐波分布均衡,其中柳琴的高频成分最为密集,衰减速度最快;琵琶的高频略逊于柳琴,扬琴的高频成分最弱。中音区中,琵琶与扬琴展现出更强的低频能量,尤其扬琴,其基音能量充沛、谐波层次分明,但衰减速度较慢。低音区中,柳琴高频的谐波数量明显减少,衰减速度依然是三件乐器中最快的;琵琶也表现出类似的特征;扬琴在低音区的低频谐波依旧丰富且集中,但衰减速度是三件乐器中最慢的。

音色是乐器声学特性中较难衡量的一项指标,尽管上文已进行了客观的频谱分析,但仍无法完全得出乐器音色的全部特点,还需结合人的主观听觉感受才能弥补客观声学分析的不足。因此笔者组织了关于音色主观评价的调研,结果显示:柳琴的音色在各音区均表现出较高的辨识度,尤其在高音区,具备较强的穿透力与颗粒感,听感上呈现出清脆、结实的特征。中低音区的音色相对柔和,尽管余音略长,但噪音不太明显。琵琶在高音区的音色特征与柳琴较为相似,同样具备清亮、扎实的听感,余音较短,但噪音成分较为明显。琵琶中音区的音色更趋于柔美、明朗,低音区则呈现出低沉、余音偏长的特性。扬琴在高音区的音色略显紧张,有较明显的杂音,中音区音色明快、清晰,低音区的音色相对厚实、宏亮。

柳琴在音响上的综合表现,尤其是高音区清脆且具有穿透力的音色,使其在民族管弦乐队中承担着不可替代的重要角色。

二、柳琴在民族管弦乐队中的角色与功能

弹拨乐器组作为民族管弦乐队区别于西方管弦乐队的重要特征,不仅种类丰富,而且包含多种音色个性突出的乐器。如何既有效地发挥弹拨乐器的音色特点,又实现它们与乐队其他声部的音色融合与音响平衡,成为人们长期以来关注与思考的问题。

20世纪50年代,琵琶、扬琴、中阮等弹拨乐器在经历系统性的改革后,不仅基本能够发挥其在中音区的音响效果,还能通过多种乐器组合,形成丰富多变且具有层次感的音色。弹拨乐器组的中音区以琵琶为主导,其他如中阮等乐器则以一种“融合性”的音色协调琵琶声部。正如胡登跳所言:“中阮所特有的浑厚、柔润的中音乐器的音色,正弥补了琵琶的不足。中音旋律作中阮与琵琶同度或八度结合是一种加强和支持琵琶的常用手法,其音响仍以琵琶为主,比中阮与中阮结合明亮、比琵琶与琵琶结合宽厚,不过中阮也不易被伴奏盖没。”⑫相比之下,弹拨乐器组的高音声部则相对薄弱。在柳琴尚未加入民族管弦乐队编制之前,高音声部主要由扬琴独自承担。尽管扬琴因共鸣箱较大而具备一定的音量,但由于乐队编制中通常仅配备两架扬琴,其整体音量仍不及中音区。相较于音量,高音区在音色上的不足更为显著。弹拨乐器组的中音区拥有较为庞大的乐器群体,能够形成多样化的音色组合;而高音区乐器稀少,仅由扬琴承担,其单一音色与中音区多样的音色形成明显反差,影响了整体音响的统一性。此外,扬琴与琵琶在音色上存在较大差异,导致高音区与中音区之间音色过渡不够自然,难以实现弹拨乐器组整体音色的协调统一。因此,在这种情况下,必然需要引入一件能够补充和协调高音声部的乐器,以实现音响效果的平衡与统一。

在高音弹拨乐器的改革和探索中,柳琴最终成为民族管弦乐队的固定编制,原因之一在于其音色特质与乐队整体音响需求的高度契合。柳琴在改革过程中参考了琵琶的形制与结构,因此在音质上也与琵琶接近,从而使中音区与高音区之间能得到自然衔接,增强了弹拨乐器组整体音色的统一。同时,柳琴的加入不仅丰富了高音声部的音色,也在一定程度上增加了高音区的音量,进一步提升了弹拨乐器组整体音响的均衡。

柳琴之所以能广泛应用于民族管弦乐队,还与关键人物的推动密切相关。正如民族音乐学家蒂莫西·赖斯(TimothyRice)在《关于重建民族音乐学》一文中所指出:“人始终是音乐创作、体验和维护的积极推动者。……个体的创造与体验,部分是由历史建构的形式所决定的,这些形式是在社会维持并认可的语境中被学习、被表演并被不断修正的。”⑬在柳琴的发展历程中,演奏家、作曲家兼乐器改革家王惠然先生无疑起到了举足轻重的作用。关于柳琴改革前期的田野考察经历,王惠然曾回忆道:“笔者在团领导支持下与几位歌唱演员一起,先后到山东临沂、江苏邳县柳琴剧团学习,记录了一批唱腔、过门、曲牌,并掌握了民间柳琴的演奏方法,与乐师们同吃同住同台演出。”⑭在这一特定历史语境中,王惠然不仅通过持续不断的改革柳琴,使其逐步契合民族管弦乐队的音响需求,还创作了《春到沂河》《江月琴声》等50余部柳琴独奏与协奏作品,全面拓展了柳琴的艺术表现力与演奏技巧。正是在个人、社会、历史的共同作用下,柳琴最终成为民族管弦乐队的固定编制,并获得了广泛认可。

与此同时,柳琴在民族管弦乐队中的具体应用方式也成为作曲家与指挥家关注与探索的重点。例如,彭修文曾提出柳琴与扬琴结合可形成色彩清晰的“化合音色”⑮;胡登跳在《民族管弦乐法》中指出“柳琴与琵琶、扬琴、中阮构成八度结合时,各乐器都能在各自音区展现其优点,呈现出良好的音响效果与层次感”⑯等。随着柳琴性能的不断成熟,作曲家对其音色特点的理解日益深化,并在民族管弦乐作品中进行了多方面的探索。

结语

柳琴作为一件民族特色鲜明的乐器,如今在现代音乐与流行音乐领域展现出新的生命力。2021年国家大剧院上演由陈其钢创作的《抒情诗Ⅱ·水调歌头》,以柳琴替代曼陀林,与西方乐器融合形成独特音响。2025年单依纯在《歌手2025》演唱的《珠玉》亦使用柳琴,其清亮音色与人声、电子合成器交织,赋予作品东方色彩。这些跨界实践拓宽了柳琴的应用范畴,也引发了笔者关于其改革发展的思考。

回顾柳琴的发展历程,其改革主要集中于音域扩展和音量增强,核心目标在于实现其与民族管弦乐队整体音响的平衡。然而,若改革始终停留于此,仍然显得不足。作为一件承载民族声音表达的乐器,柳琴的发展不仅要满足乐队音响的需求,更应契合中国传统音乐的审美观念与文化精神。正如台湾音乐评论家、琵琶演奏家林谷芳所言:“柳琴的技巧比较少,音色虽然明亮,但它的尖锐度并不适合中国人的美学观念。……但如果照搬西方的做法,柳琴一出来就盖过了琵琶,这是纵向和声结构产生的结果,因此不能盲目地学习西方。”⑰由此可见,若完全参照西方交响乐队的范式而将柳琴置于类似小提琴的旋律核心位置,实际上背离了中国传统音乐受中庸哲学影响的美学观念,即“不注重外在的扩散而注重内在的情感表现”⑱。所以柳琴的探索路径或许不应仅停留在音响指标与技术革新上,更应立足于中国传统的审美体系,深入挖掘其在文化与音乐层面所能实现的独特价值。

注释:

①关于柳琴改革早期的相关情况,香港中乐团原柳琴首席、现任乐器研究改革主任的阮仕春在2025年7月15日接受笔者采访时提到,曾就职于济南军区前卫歌舞团民族乐队的张式业曾向他提及,柳琴的第一张图纸是由张式业本人绘制的。作为柳琴改革最早参与者的亲口转述,这一口述材料具有重要的参考价值,实为研究柳琴早期发展历程的珍贵线索。

②1979年彭修文在“全国器乐创作座谈会”提出,不同原生音色经过有效组合后,会产生一种新的音色,即“化合音色”。此说得到与会众多作曲家的肯定和赞许。

③SonicVisua丨iser是一款由伦敦玛丽皇后大学数字音乐中心开发的用于查看、分析和注释音乐音频文件的开源应用程序。

④参见(美)霍杰斯,(美)西博尔德著;刘沛译.人类的音乐经验:音乐心理学导论[M],北京:中央音乐学院出版社,2015.第89页。

⑤频率指的是单位时间内完成振动的次数。赫兹(Hertz,简称Hz)是目前最常用的频率单位术语。人类对频率的知觉称为音高。

⑥此处选用目前使用最为广泛的“402扬琴”,其音域自F至a3。

⑦音强与声波的振幅密切相关。振幅通常以声压级(SoundPressureLeve丨,SPL)来表示,单位为分贝(dB)。一般来说,分贝越大,听感就越响。

⑧本研究所界定的音区是柳琴的音区。

⑨考虑到柳琴在实际演奏中极少使用低音区,故本次测试不纳入其低音区数据。同时,由于扬琴以琴竹敲击发音,演奏力度难以实现标准化控制,故未将其纳入音强测试。

⑩音色是人类对复杂波形的知觉,受到基音频率与谐波分布等因素的影响,可借助频谱图进行客观描述。

⑪音长主要取决于时间,尤其体现于波封(或称包络)的变化,通常可分为起音、衰减、延持、释音四个阶段。

⑫胡登跳.民族管弦乐法[M].上海:上海音乐出版社,1999.第345-347页。

⑬Rice,Timothy.“TowardtheRemode丨ingofEthnomusico丨ogy.”Ethnomusico丨ogy,vo丨.31,no.3,1987,pp.479.

⑭王惠然.柳琴改革始末及其艺术现状[J].人民音乐,2006,(05):48-50+96.

⑮参见2

⑯胡登跳.民族管弦乐法[M].上海:上海音乐出版社,1999.第342页。

⑰⑱参见于庆新.从传统文化的特质看民乐创作之困境(上)——访台湾音乐家林谷芳[J].人民音乐,1997,(02):2-6.

作者简介:沈妍君,中国音乐学院2021级本科生

基金资助:2024年中国音乐学院本科生科研培育计划项目“论柳琴的音响特点及其在民族管弦乐队中的应用”的阶段性成果