摘要:本文以新疆哈萨克族冬不拉制作工艺为研究对象,尝试运用“学习制作”的田野工作方式,结合“感官转向”的观念,分析“一把”冬不拉背后的微观工艺形态、物理声学、音乐表演以及社会文化等多重语境,进而为乐器文化研究提供另一种解读路径。

关键词:新疆哈萨克族;冬不拉制作工艺;感官认知;学习制作;多重语境分析

作者简介:李萌瑜(1993— ),男,汉族,上海音乐学院2021级博士研究生。

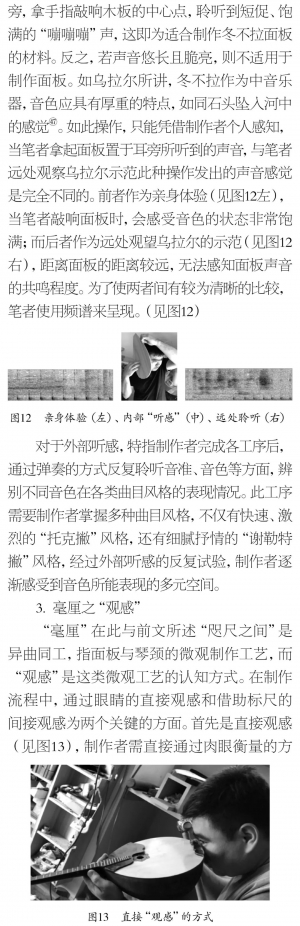

“一件乐器蕴含何种信息,并如何呈现于世?”¹此问题自胡德(Mantle Hood)提出已有近40年之久,音乐人类学探索乐器物质性及其文化语境的步履依旧,如梅里亚姆(Alan P. Merriam)曾呼吁研究者在田野工作中关注局内人如何表述乐器的构造、用料²,达维(Kevin Dawe)也论及乐器制作与形制的地方化问题³等。沿着学界的传统,二弦长颈琉特类弹拨乐器冬不拉进入笔者的视野之内。作为分布于中亚哈萨克人聚居地区的乐器,在传统语境中的冬不拉形制分为西部地区的12-14品梨状,东部地区的5-9品铁铲、三角状;⁴而在当下的新疆田野点(见图1),笔者所观察到的冬不拉分为两类,即较少被人问津的冬不拉展品和受当地表演者青睐的19品冬不拉。如此,原本属于东部地区风格的冬不拉为何在当下呈现形制多样的特点?

点击图片查看