“越是民族的,就越是世界的”这句名言数十年来曾被反复引用,影响大,传播率也高。话是不错,但从另一角度看,还有其他含义,即:世界文化是由不同民族,不同国家的文化组成,在这些文化中具有的一些共性可以称之为是世界的,换句话说就是大家都有的共通点。除此而又存在一些特殊之处,可以看作是民族的。从全球视野来看,越是民族的就越是世界的;从人类社会视角来看,越是民族化、个性化,也愈能国际化,易于获得人们的认知。因此也可以理解为:具有强烈民族地域色彩的文化,就很容易成为世界关注的焦点。

纵观马头琴演奏家齐·宝力高的艺术道路似乎印证了这一点,同时也使“独辟蹊径”的诸说在他的艺术生涯中得到体现。“独辟蹊径”意为:自己开辟一条路,独创一种风格或新的方法。当今社会,人人勤奋努力,追求理想,实现人生价值的辉煌。奋斗的成功靠什么呢?听完齐·宝力高野马乐团30周年庆典作品音乐会仿佛也找到了一些答案与路径。

一

1944年齐·宝力高出生于内蒙古科尔沁草原,是成吉思汗大儿子术赤的后代、科尔沁草原莫力庙第五世转世统马头琴的琴体及其声源,使其音色声音更加柔和透亮,如泣如诉,具有丰富的表现力。其次他还改变传统马头琴弓的形制、统一马头琴演奏的指法和弓法、拓宽琴声音域和穿透力。在这个过程中,他汲取了小提琴的制作工艺和弓法,参照小提琴弓子将马头琴弓子由原始的月牙形状改为目前使用的琴弓状;在指法等演奏技巧上也不断实验。他举办培训班讲授技法的要领,听课的学生总计达到五万余人,如今这些学生已遍布世界各地,为马头琴的普及发展、为蒙古族的音乐走向世界不遗余力。

二

齐·宝力高在在内蒙古这片肥沃繁荣的艺术土壤中成长,六十多年来,在国内外举办了数百场马头琴音乐会,黑土地是他洒下汗水和获得欢乐的地方,六十多年也是他储备知识、性格历练成熟的最为宝贵的人生时期。

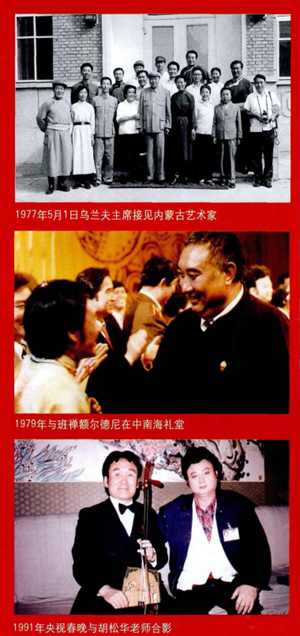

为使马头琴艺术科学系统地发展打下坚实的理论基础,1974年齐·宝力高编写出版了第一部蒙汉双语马头琴演奏法,该演奏法在2011年11月再度重新整理归纳出版,成为马头琴教学较为完善的教本。由他创办的野马马头琴乐团,以齐奏、重奏、协奏等多种组合方式大拓宽了马头琴艺术的表演形式。由于对马头琴演奏艺术的竭力推广与传播,2008年,齐·宝力高被文化部与全国文联分别授予非物质文化遗产传人;同年,获得了内蒙古党委和内蒙古政府共同颁发的“终身艺术奖”;2008年在北京奥运会开幕式上奏响《万马奔腾》;2011年由内蒙古自治区政府批准的“齐·宝力高国际马头琴学院”在锡林郭勒职业学院正式成立,把马头琴演奏正式纳入高等院校的课程;2013年,齐·宝力高率领野马乐团在纽约联合国总部举办了专场马头琴音乐会,同时被授予“蒙古艺术终身贡献”奖;2015年,齐·宝力高获得由中华文化促进会和凤凰卫视共同评选和授予的“中华文化人物”奖……这些成绩的取得与各级领导的关怀支持是密不可分的。文化部民族文化司长关鹤童同志及中国音乐家协会吕骥、李焕之、赵讽、孙慎、李凌、时乐漾等领导同志们多年来对齐·宝力高及野马马头琴乐团都给予了全力的帮助,并先后为音乐会题词鼓励。文化部、中国音乐家协会曾先后三次联合共同邀请齐·宝力高野马马头琴乐团进京举行专场音乐会,并特别邀请他们参加由邓小平同志题词的“中华之声"艺术节。艺术节上,他们演奏的《万马奔腾》以气壮山河的声势,犹如排山倒海的凯歌,沸腾了整个音乐厅。在座的时任国家副总理李瑞环、人大副委员长彭冲等中央领导同志对他们给予了很高的评价。

三

传统是一条河流。在奔腾不息岁月里,马头琴跟随齐·宝力高从东瀛到南亚、从非洲到欧洲、美洲,从家乡美丽的科尔沁、锡林郭勒草原到维也纳金色大厅……,他的名字已和马头琴艺术紧紧相连了。马头琴艺术的不断延续与创新,是对中国民族传统音乐的再发展,是对民族精神的再继承,更是对蒙古族文化的再一次弘扬。让马头琴走上正规化高等艺术教育之路,拓宽中国传统音乐在海外传播的广度,使其为全世界人民接受喜爱,用自然、淳朴的声音带给人们感动、感激与感恩。这是他一生的理想。

齐·宝力高还是一位勤于思考的演奏家,他博采众家之长,借鉴各门类艺术对他的启发和影响,触类旁通,形成了自己的风格个性,即根植于传统音乐的民族性;服务于社会环境的大众性;立足于时代风范的现代性。这些在他的创作中也得到鲜明的体现。

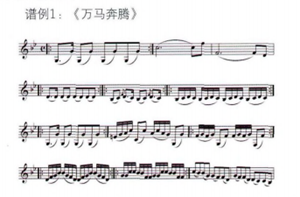

首先,齐·宝力高音乐创作的民族性,主要表现在他对民族民间音乐文化资源的深度挖掘与开发。马头琴源远流长的艺术魅力,既能苍凉悠远又能热情奔放的表现空间,以及千百年的风土人情创造出来的传统文献都为他打下了深厚的文化基础。在《万马奔腾》《草原赞歌》《苏和的白马》《鄂尔多斯高原》这些作品中,他的旋律以独特的音乐形象、朴素的地域风格、超越而和谐的境界显示出草原文化特有的魅力。特别值得一提的是:他并没有对民间音乐素材生搬硬套,而是有分析地运用和组织音乐材料,并在其中融入自己的思考和见解。如《万马奔腾》主题(见谱例1):

这个主题快速热烈,淋漓尽致地表现了马头琴各种复杂的演奏技巧和表现手法。全曲自始至终节奏统一,表现了大草原上万马奔腾的宏大景象,气势磅礴。此曲的创作,缘起于齐·宝力高18岁时观看一场赛马比赛的经历。一匹烈马飞奔向前,疾驰到达终点的一刹那倒地而死,主人抱着爱马痛哭不止。那情景令他终身难忘。出于对大草原的热爱、对马忠贞的敬佩与感怀,他完成了此曲。最初是独奏,后发展为齐奏,乐曲以密集的十六分音型描绘出骏马奔驰在辽阔的草原上的景象。之后主题旋律从嘈杂的节奏中飘逸而出。乐曲中部用了马头琴最具魅力的三度五度颤音,仿佛万马嘶鸣,充分展示了马头琴颤音、浮滑音、泛音、双音、回抖弓等技法。尾声部分演奏家以高亢的齐声呐喊,将乐曲再次推向高潮。

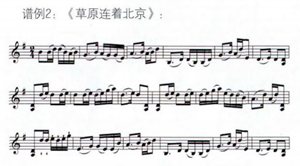

其次,齐·宝力高音乐创作还体现在他服务于社会的大众性。他的音乐旋律多是表达对内蒙古民族民间音乐的青睐和内心所饱含的草原情愫。如《献给母亲的歌》《草原连着北京》《回想曲》《初升的太阳》等(见谱例2)。

此曲为对比型的再现单三部曲式。A段为二句式非方整不等长对比型的乐段结构,a句为六小节,G宫调式,始于角音; 与四个

与四个 音符的节奏型组合构成了全曲的主题动机;旋律以三度和二度的循环使用为主,做整体下行的小波浪式的旋律线条;落音在D徵。b句是由三个乐节构成的乐句,第二个乐节是对第一个乐节的变化扩展重复,第三个乐节采用了a句的材料写成,使整个A段带有反复性质。B段采用民间音乐特点的自由式的写法,体现了蒙古长调的音乐特点,音乐悠远且舒缓自由。在调式上,以F 为宫音,转入D羽;旋律上的装饰音也着重体现了蒙古族音乐的特征。A段的变化再现回归原调。六小节的尾声是全曲的总结并深化了徵调式的结束感。

音符的节奏型组合构成了全曲的主题动机;旋律以三度和二度的循环使用为主,做整体下行的小波浪式的旋律线条;落音在D徵。b句是由三个乐节构成的乐句,第二个乐节是对第一个乐节的变化扩展重复,第三个乐节采用了a句的材料写成,使整个A段带有反复性质。B段采用民间音乐特点的自由式的写法,体现了蒙古长调的音乐特点,音乐悠远且舒缓自由。在调式上,以F 为宫音,转入D羽;旋律上的装饰音也着重体现了蒙古族音乐的特征。A段的变化再现回归原调。六小节的尾声是全曲的总结并深化了徵调式的结束感。

《初升的太阳》(见谱例3)以复三部曲式写成。A部由两段构成,音乐轻松,表现太阳冉冉升起的场景。运用马头琴的跳弓利用均分节奏,通过八度大跳呈现。B部转变为 3/8拍,抒情的旋律与伴奏密集的节奏形成对比。颤音连接后的再现部为不完全的变化再现,在欢快的连续跳弓演奏的尾声结束全曲。乐曲以快——慢—快的对比,插入3/8 拍段落生动地表现了草原上晨光初上、欣欣向荣的美丽景色。

以上几个作品只是他众多创作的一瞥,反映出其创作对民间音乐手法的传承和发展。其实,如何获得审美超越与民间需求之间的平衡,这是需要艺术家在长期的艺术创作实践不断思考、不断探索完善的一个永恒的课题。齐·宝力高的音乐作品正是以其意趣自然、极具震撼力的形式让观众感受到了美的力量,贴近自然、贴近大众。这也顺应了当代艺术和审美平常化、大众化的潮流,使其音乐以特有的方式关注当代人的生存状况。

第三,齐·宝力高的创作还呈现出立足于时代风范的现代性。齐·宝力高的艺术多年来在与世界音乐交流的过程中得到不断地拓展和丰富。马头琴五彩缤纷的表演、类型丰富的音乐语言使其成为中国音乐文化在海外传播最易于为世界各国观众所接受的艺术形式。在现当代多元文化发展的今天,音乐家们应该具备对中国音乐文化的认同感、归属感和自豪感,借鉴采用世界上丰富多彩的方式方法来传播中国的传统音乐。齐·宝力高在这方面做出了积极的实践与贡献。

结 语

齐·宝力高常说:"只要马头琴在我永远不死。"这除了表达对马头琴艺术的挚爱,仿佛还能看到他对马头琴艺术未来的憧憬与期待。马头琴作为具有“地域色彩”的特色乐器,它与蒙古族人民的生活紧密联系。"地域特色"是一个地区、一个民族、一个国家艺术的特色与精华的彰显。齐·宝力高作为非物质文化遗产的传承人,他意识到自己肩上的责任和义务,通过对马头琴表演艺术的继承,延续的是蒙古民族的文化基因,是蒙古民族精神的根与魂。他的使命是:思考文化认同,寻找文化之根,再释传统文化!