内容提要:1934年到1937年间,上海百代唱片公司建立了一个小小的国乐队,名叫“百代国乐队”,它一共只有四五个演奏员,只存在了3年左右,却留下了《翠湖春晓》《金蛇狂舞》《彩云追月》和《花好月圆》这4首影响至大、流传极广的民族器乐曲,以及其他一些民族乐队作品,在中国民族管弦乐的发展史上画下了浓重的一笔。

关键词:百代国乐队;《翠湖春晓》;《金蛇狂舞》;《彩云追月》;《花好月圆》

1934年到1937年间,上海百代唱片公司建立了一个小小的国乐队,名叫“百代国乐队”,对外演出时也叫“森森国乐队”。它一共只有四五个演奏员,是小到不能再小的国乐队。它只存在了3年左右,却留下了《翠湖春晓》《金蛇狂舞》《彩云追月》和《花好月圆》这四首影响至大、流传极广的民族器乐曲,以及其他一些民族乐队作品,在中国民族管弦乐的发展史上画下了浓重的一笔。

3年间乐队人员是流动变换的。参与过“百代国乐队”的人,有作曲家聂耳、任光,有演奏家、教育家卫仲乐、林之音(原名林志音,下文均为林之音——编者注),有指挥家黄贻钧、秦鹏章、章彦,甚至还有著名电影导演王为一(原名王芝泉,下文均为王为一——编者注)。

这真是一个小巧而伟大的国乐队。

由于“百代国乐队”是聂耳一手组建的,所以在聂耳的各类传记中,都会提到“百代国乐队”这个名字。但是由于上述四大名曲,都不是直接为当时的政治服务的,所以对于“百代国乐队”的具体情况,大多文章中都语焉不详。还由于百代公司是“外资企业”,属于外国商人出钱办的乐队,所以常常在我们的音乐历史中被省略,致使其名不彰于史。

“百代国乐队”的规模到底有多大?都有什么人参加了这个国乐队?它在我国民族管弦乐队历史上具有什么地位?一直弄不太清楚。我的这篇论文,就想把“百代国乐队”的情况弄个明白。2014年是“百代国乐队”成立80周年,已经有足够的时间、空间、距离,可以让我们冷静地去思考和审视了。因此特写这一篇文章来纪念它。

上篇·“百代国乐队”

一、“百代国乐队”的前期

聂耳是1934年4月进入百代唱片公司工作的。在同年4月4日的聂耳在日记中写道:“4月1日起入‘百代’工作,第一次和厂长谈话,使他非常满意。他要我做的工作是帮助任光的一切收音工作,经常地教授歌者,抄谱,作曲。”[i]

百代公司原是法国人拉班萨(E.Labansat)1907年在上海创办的。到1928年,法商将产业转让给英国哥伦比亚留声机公司。到1934年,公司重组为“EMI(中国)有限公司”。在聂耳进入百代之前,任光担任百代公司的音乐部主任,安娥负责歌曲工作。聂耳和任光、安娥都是左翼音乐组织“新兴音乐研究会”[ii]的参加者,他们之间已经有了亲密的合作关系。另外,在聂耳进百代之前,已经在百代公司录制过自己谱曲并演唱的《开矿歌》等作品,引起了公司方面的重视。正如聂耳在给三哥(聂叙伦)的信中所说的:“我又决心在作曲上努力,把两个比较得意的作品,送到百代公司灌片,我自己演唱,结果得到很大成功,百代公司的总经理便请我担任音乐部副主任。在和经理谈话的这一天,最使他满意的是我一口流利的英语……”[iii]英国商人既看中了聂耳的音乐才能,也欣赏他的英语,所以很欢迎聂耳进入百代公司。

聂耳进入百代公司后不久,老板又给了他一个新的任务:组建一个小型的国乐队,为录制民族器乐曲以及为歌唱伴奏服务。1934年仲春,就登报招收乐队队员,由聂耳任考官,很快就招到了最初的4位成员,他们是:王为一、林之音、陈中和徐骏佳。

这就是“百代国乐队”最初的成员。他们在聂耳的领导之下,很快就投入了排练工作,并在6月29日就录制了唱片《翠湖春晓》。这首《翠湖春晓》,就是由他们4个人演奏的。在唱片《翠湖春晓》所附的乐谱中,有演奏者的名单,就是这4个人。

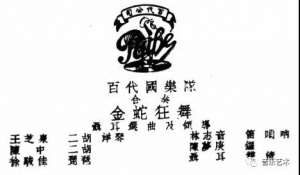

图1《翠湖春晓》的乐谱及演奏者名单

从招收队员到录制唱片,总共才一个多月的时间,效率真够高的!聂耳既要负责采购乐器、编配乐曲、排练指挥等工作。同时他还要为电影《渔光曲》配音,为《桃李劫》作曲,还要创作和演出歌剧《扬子江暴风雨》等等。22岁的聂耳,真是浑身充满了光和热。

上述4位成员,成为“百代国乐队”的基本力量,因此先要将这几位最初的成员作一介绍。

王为一

王为一(1912~2013),原名王芝泉,江苏吴县人,生于上海。1930年入上海美术专科学校学习油画,并参加中国左翼戏剧家联盟,从事抗日救亡戏剧活动。因擅长演奏二胡,喜爱音乐,1934年春参加了“左翼戏剧家联盟音乐小组”,[iv]与聂耳、任光、安娥等一起工作。当他从报纸上看到百代唱片公司要招收国乐队队员的消息后,就拿着一把二胡去应考,主考人就是他熟悉的聂耳。聂耳告诉他:“这里的老板过去灌了一些国乐唱片,像《梅花三弄》《行街四合》,还有广东音乐之类,销路比西乐唱片好得多,说明中国人多数还是喜欢听中国音乐的。老板就想自己成立个国乐队,可以经常灌些国乐唱片,同时今后要常常请些电影明星来灌歌唱片,自己有个乐队也方便些。我们把它抓过来,不是可以利用它做些事吗?!”[v]

上面的话引自王为一1959年写的回忆聂耳的文章,这篇文章成为现在研究“百代国乐队”的一个重要文献。王为一在文章中继续写道:“这个乐队说起来也很可怜,一共只录取了4个人:一个是暨南大学的学生林之音,他会吹笛子(现在云南省歌舞团搞音乐);一个是姓徐的商店小职员,他会弹琵琶;一个是很年轻的陈中,会拉二胡,抗战时给敌机炸死了;还有一个是我。大家的演奏水平并不高。聂耳就是这四人国乐队的队长。”

4个人的乐队,明显的问题是乐器太少,音色变化不够丰富。于是聂耳要求每个人多掌握几件乐器,根据乐曲情绪的变化而经常变换手中的乐器。正如王为一所写的:“由于人手不够,他要我们每人多学几种乐器,他写曲子也根据我们现有的人数来考虑,同时演奏的乐器不超过4种,但全曲间的乐器并不少。于是我们演奏的时候常常放下这个乐器又拿起那个乐器,一个人操两三件,听起来也很热闹。”

王为一在“百代国乐队”的时间只有几个月,到1934年11月就离开了百代公司。由于他和聂耳都是左翼戏剧阵线的人员,他们相继离开“百代”也是相约好的“组织行为”。正如王为一所写的:“聂耳告诉我,公司打算要乐队为黄色歌曲伴奏,他认为不能再干下去了,于是商定我先离开乐队,聂耳也很快地离开了百代公司。”

王为一离开“百代国乐队”之后,放弃音乐转向了电影领域,1936年入新华影业公司,同时参加上海业余剧人协会实验剧团的演出。1938年在重庆任中国电影制片厂编导,后与赵丹等人赴新疆开拓话剧工作,被军阀盛世才逮捕,入狱5年。抗战胜利后入昆仑影业公司,与徐韬合作导演《关不住的春光》。新中国成立后相继在北影、上影、珠影任导演,拍摄了《山间铃响马帮来》《铁窗烈火》等影片,并与蔡楚生联合导演影片《南海潮》。“文革”后导演了《三家巷》《阿混新传》等影片。2012年在第21届中国金鸡百花电影节暨第31届大众电影百花奖颁奖典礼上,王为一获金鸡奖终身成就奖,这时他已经是百岁老人了。他从音乐工作开始,最后成了著名导演,直到2013年10月去世。

林之音

林之音(1909~1978),原名林志音,生于云南昆明,祖籍福建。能吹笛子,亦擅二胡。1928年到上海入暨南大学教育系,1934年毕业后即考入“百代国乐队”,在乐队里他主要演奏笛子、唢呐,兼奏打击乐铃、鼓等。

聂耳在1934年底离开百代国乐队之后,林志音仍留在乐队,他继续参加了百代国乐代后期的录音和演奏活动,直到抗日战争爆发后乐队解散。

1937年林之音返回云南,在昆明、大理等地任音乐教师,开展当地的救亡歌咏运动。建国初期调入云南省文工团(后来的省歌舞团)工作。先后任音乐指导、乐队组长、创作组长等职。1959年调云南艺术学院任教,教授二胡、笛子,培养了一批批专业音乐人才。[vi]在林之音离开百代国乐队之后,他始终从事专业音乐工作。

陈中

陈中(生卒年月不详)和林之音一样,是参加“百代国乐队”时间最长的两位演奏者之一。在乐队中他主要演奏二胡,有时兼吹箫。在王为一的一篇回忆文章中说:陈中是“一个不满20岁的小个子,在苏州小学当老师,因参加革命行动遭追捕逃来上海。”[vii]陈中也是百代国乐队招考时考取的。在1937年拍摄的电影《马路天使》中,周璇扮演的歌女小红,跟着琴师在茶楼酒肆卖唱,那位拉二胡的琴师就是陈中扮演的。前面所引的王为一的文章《记聂耳的一件事》中还说:陈中在抗战中敌机轰炸时遇难了。可见他去世的时候还非常年轻。

陈中还有一个贡献是:他为黄贻钧的无名乐曲起了一个《花好月圆》的美丽名字,这个名字起得富有诗情画意,与音乐的内涵相当贴切。关于这件事,本文后面还会提到。

总的来说,对陈中的了解还非常不够。

徐骏佳

徐骏佳是“百代国乐队”中一个比较神秘和陌生的名字,他也只参加了“百代国乐队”的前半期几个月的活动,人们对这个名字大多数是一知半解。最近我从徐骏佳的小儿子徐君亮那里得到了比较准确的材料,可以对徐骏佳作一个比较具体的介绍。

徐骏佳(1906~1942),江苏江阴华士人。其父徐伯民是江阴华士镇的私塾教师。徐骏佳12岁时父母双亡,后到无锡北门绸缎店当学徒。这时开始喜欢音乐,参加江南丝竹的演奏活动。17岁时随同乡周少梅[viii]学习琵琶、二胡。每逢春节、假期时,都要和周少梅一起演奏、切磋丝竹乐。1930年左右徐骏佳到上海,在一家百货商场做文物、古玩生意。1934年因看到“百代国乐队”的招收广告后经报考录取,成为最早的乐队成员之一,以弹琵琶、吹笙为主,还能够演奏扬琴。他参加了录制《翠湖春晓》《金蛇狂舞》和《虞舜熏风曲》等合奏。还参加了为电影《渔光曲》的配乐录音。

1934年底徐骏佳因病退出“百代国乐队”之后,回到家乡华士,继续做古玩、字画生意,即从乡下收集古玩、字画,送到上海去卖。1941年底,新四军托他联系从江阴购买武器,他帮助联系从江阴伪警察手里买枪并运往江北,因被叛徒出卖,在江阴遭到日伪警察的逮捕,关押一个多月后,于1942年1月被枪杀于江阴城外,当时只有36岁。后来日寇又拆毁了徐骏佳的房子,没收了他的全部财产,因此没能留下他的任何历史资料。[ix]

徐骏佳是为新四军购买武器而被日伪抢杀的,照例说,他的去世是与抗日有关的,应该受到历史的尊重。

陈梦庚

“百代国乐队”还有一个“临时成员”叫陈梦庚,他的名字见于《金蛇狂舞》的演奏名单中,担任打击乐器的演奏:

图2《金蛇狂舞》的乐谱及演奏者名单

在《聂耳日记》中有关于陈梦庚的些许记载。如在1933年12月10日的《聂耳日记》中写道:“自从我寻到这所我理想的住宅,不到半月便搬来一个新的邻居谈小姐。昨天,又增加一个了,他不是别人,却是留德的跳舞专家陈梦庚先生。他为了在大菜馆楼上开跳舞学校而被工部局禁止了,只有搬到这儿来住着。”[i]

从聂耳日记的口气看来,他们已经是熟人了,因为他们已经在左翼剧联音乐小组一起工作过。

陈梦庚是一位从德国学习舞蹈回来的专家。他并不会演奏民族乐器,但是作为一位舞蹈家,有很天然的节奏感,聂耳就让他在乐队中演奏打击乐器。前引王为一的文章对这件事说得更加明白而生动:“记得第一次公开演奏是参加上海民立女中的一个游艺会,平时在家练习时,聂耳自己搞打击乐器,现在他要当指挥,因此请了一个朋友来帮忙。这个朋友姓陈,刚从德国学习舞蹈回国不久,热心教过我们左翼剧团的同志学习新型舞蹈,又是聂耳的邻居。他打击乐器时,形体自然地做出有节奏的动作,增加了演出效果。当台幕慢慢地拉开,虽然这乐队只有五个演奏者,而聂耳穿着整齐的西服,从边幕走到台中,却俨然像一个大音乐指挥家要去指挥一个大型的交响乐队似的,那副严肃的神态,我至今还非常清楚地留在脑中。”[ii]王为一的文章值得重视,因为这是历史在场的记录和叙述,非常生动和传神。

所谓“百代国乐队”的前期,即聂耳创建、领导“百代国乐队”的时期,大约是1934年春到年底,一共有半年时间。创建乐队后不久,6月份就录制了聂耳编曲的《翠湖春晓》《金蛇狂舞》和《昭君和番》,9月又录制了《山国情侣》的唱片。聂耳一生中除了他创作的歌曲之外,就留下了这4首民族器乐曲,因而弥足珍贵。

除了录制唱片之外,聂耳还带领这支小乐队参加了社会演出,对外演奏时乐队名叫“森森乐队”,具体情况如前面所引的王为一文章中提到的在上海民立女中游艺会上的演奏,此外还在八仙桥青年会演奏过。1934年中,由于聂耳工作太忙而无法正规地写日记,只在这年年底前的小结中写了一句话:“森森音乐社在青年会演奏,风头十足。”[iii]聂耳还带领“百代国乐队”的成员,参加过1934年6月30日的歌剧《扬子江暴风雨》的首演。这一年聂耳还为电通影片公司的电影《桃李劫》作曲,为联华影业公司的影片《大路》作曲,这位22岁的小伙子,身上就像有一团火,整个小乐队的人都被他点燃,一起实现了音乐智慧的喷发。

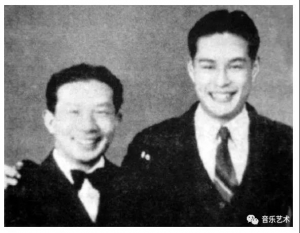

可惜的是聂耳没有留下一张和百代国乐队成员的合影。下面这张照片是1934年聂耳和《大路》的主演金焰的合照,聂耳脸上灿烂的笑容,正是他这一时期的典型形象。

图3 1934年聂耳(左)和金焰的合影。(民国音乐史/192)

从图2的文字上看到:聂耳在百代国乐队中还担任演奏“双清”这件民族乐器。双清是一种四弦的弹拨乐器,类似阮,琴杆细长,现在已经几近失传。聂耳少年时代在云南学过演奏双清。

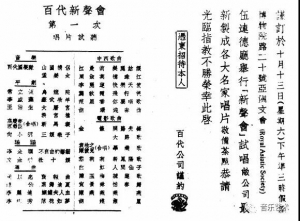

图4 1934年10月13日,百代公司举办第一次“百代新声会”的请柬,《聂耳全集》(中)第561页

1934年10月13日,百代公司举办了第一次“百代新声会”,邀请来宾试听、选购公司新制成的唱片,新唱片曲目中就有“百代国乐队”演奏的《山国情侣》和《孟姜女》,有金焰演唱的电影歌曲《开路先锋》和《大路歌》,有黎莉莉演唱的《新凤阳歌》等,有高庆奎、郝寿臣演唱的平剧(即京剧)《斩马谡》,还有李丽莲演唱的粤曲《蝴蝶夫人血》和歌曲《快乐天使》等等,这说明了任光和聂耳在百代唱片公司音乐部合作的一部分成果。

聂耳在百代公司干得顺风顺水的,突然在1934年底向公司提出辞职,并马上就离开了。聂耳在给他妈妈的信中写道:“为了种种复杂的原因,我不能不向百代公司辞职了。”[iv]究其原因,有以下几个方面:第一,据非常了解聂耳的黎锦光说:“他在百代公司工作时创作了《塞外村女》等电影插曲,却让另一家唱片公司(胜利唱片公司)灌了唱片,而且非常流行,卖得很好。百代的老板发火了,对聂耳有意见了。聂耳为此也就不再在百代干了。”[v]第二,据王为一说:“百代公司的国乐队成立不到几个月,公司当局似乎对乐队不很满意,提出要扩充并转为搞西洋音乐为主。”同时还要乐队为流行歌曲伴奏。[vi]因此聂耳就离开了百代公司。

以上两点原因是人们能够看到的浅层原因,还有深层的原因更为复杂,是聂耳与公司方面的不同观念和对报酬的不满。他在离开公司前的《日记》中记下了这样几句话:“同人会向公司商量结果,只给我一月薪水。他们问我的意见,我发了牢骚,坚持原议,一直硬到底。”[vii]看来聂耳对公司给他的薪水心有“牢骚”,他的走,是他“一直硬到底”的结果。不过,我们应该想到:聂耳当时已经是共产党员,他进百代和离开百代,都是需要听从组织的安排的。

聂耳一走,有“左翼”色彩的王为一、陈梦庚都走了,徐骏佳也因病离开了百代。百代国乐队的人走了一大半。于是重新招兵买马,开始了“百代国乐队”的后期。

二、“百代国乐队”的后期

聂耳等人离开“百代国乐队”以后,乐队原有的人员仅剩下了林之音和陈中两位。于是,在任光主持下,又招收了秦鹏章、黄贻钧等人。乐队仍然保持4个人的规模。下面先对新增加的几位人员作一介绍。

秦鹏章

秦鹏章(1919~2002),琵琶家,指挥家。江苏无锡人,生于上海。14岁开始向卫仲乐学习琵琶,并参加了“大同乐会”,演奏箫和大忽雷。他是1935年初16岁时考入“百代国乐队”的,乐队成员中他的年龄最小。因为徐骏佳走后乐队急需琵琶演奏家,所以任光就让秦鹏章来接替。他参加录制过《彩云追月》《花好月圆》《春光曲》《晚来香舞》等民族器乐曲。1936年冼星海入百代公司,常让秦鹏章参与创作、配器和为电影录音工作。他也参加过以“森森国乐队”名义进行的援绥抗日募捐音乐会的演奏活动。

1937年日军侵占上海后,秦鹏章离开百代公司进入邮局工作,组织了乐队并担任指挥。新中国成立之后,曾作为琵琶独奏家参加中国青年文工团到欧洲百余城市演奏。1954年北京中央歌舞团筹备成立民族乐队,由秦鹏章负责组建并任指挥。1960年中央民族乐团成立,秦鹏章任乐队指挥。他在琵琶独奏和民族管弦乐队建设等方面均做出了杰出的贡献。[viii]

黄贻钧

黄贻钧(1915~1995),指挥家。生于苏州,祖籍湖南浏阳。从小在家里学会了二胡、扬琴、月琴等民族乐器。1933年开始在苏州当小学音乐教员。由于王为一经常到苏州开展左翼戏剧活动,认识了黄贻钧,每当百代国乐队人员有空缺的时候,王为一就请黄贻钧去协助演奏工作,这样逐渐就和百代国乐队结上了关系。当1934年底王为一等几位演奏家离开乐队之后,黄贻钧即被招入了百代国乐队,在乐队中负责拉二胡、打扬琴。黄贻钧还参加了创作活动,为百代国乐队谱写、录制了《打更曲》和《花好月圆》等民族器乐作品。

参加百代国乐队的同时,黄贻钧也参加了“大同乐会”的演奏活动,还自费随黄自学习作曲,随上海工部局乐队的首席小号学习吹小号,兼学打击乐器。1937年拍摄的电影《马路天使》中,赵丹扮演的男主角陈少平是一个乐队的吹鼓手,电影中有一个陈少平独奏小号的镜头,配音的就是黄贻钧。而且,电影中那段赵丹拉琴、周璇隔窗唱歌的经典镜头,实际上拉二胡的也是黄贻钧。[ix]

当百代国乐队解散之后,1938年黄贻钧进入工部局乐队任小号和打击乐器演奏员,此前,工部局乐队成员全部是外国人,黄贻钧等4人(其他3人是小提琴家谭抒真、陈又新和徐威麟)是最早成为工部局乐队正式队员的中国人。这时他还曾为多部电影、话剧作曲。

新中国成立后,黄贻钧从1950年开始担任上海交响乐队指挥的工作,1953年成为上海交响乐团团长兼指挥,从此一直活跃在指挥一职上,支持、扶植了许多中国交响音乐作品的首演,成为一位功勋卓著的指挥家。他与中央乐团的指挥李德伦,有“北李南黄”之称。

如此说来,百代国乐队还是产生重要指挥家的“摇篮”,因为黄贻钧是著名的管弦乐队指挥系家,上述秦鹏章是民族乐队指挥家,下面的章彦也是一位管弦乐队指挥家。

章彦

章彦(1912~1992),当时名叫章正凡,生于广州。小提琴家和指挥家。中学时自学二胡、秦琴等民族乐器,1929年入广东戏剧研究所附设的戏剧学校学习小提琴。1935年到上海考入国立音专小提琴选科,随富华教授学习。1936年考入百代国乐队,因为他不仅会演奏小提琴,而且还会二胡等民族乐器。这时冼星海也在百代公司音乐部任编辑,他曾邀请百代国乐队去为电影《夜半歌声》配乐。章彦还录制了二胡唱片《小桃红》。

百代国乐队解散之后,章彦进入电影界,为多部电影编配音乐。上海陷敌后,到福建永安的福建音专任小提琴教员,1943年到重庆,任国立音乐院小提琴教授。

1949年章彦到北京,在中央戏剧学院工作,组织双管制的管弦乐队,担任指挥,演奏了多部歌剧、舞剧音乐。1956年调中央音乐学院任小提琴教授。章彦毕生在小提琴教学和指挥方面卓有贡献。[x]

卫仲乐

卫仲乐(1908~1997),琵琶家,古琴家,出生于上海。1928年参加“大同乐会”,1938~1939年间随“中国文化剧团”赴美演奏7个月,在美国录制了琵琶、二胡、古琴、笛、箫独奏的唱片4张,在国外传播了中国民族器乐。新中国成立之后,参与组建上海音乐学院民乐系,1963年任系主任。

在卫仲乐的生平简历中,虽然有关于他在1934~1935年间曾参加“百代国乐队”的记载,但是没有资料说明他参加过乐队的合奏,却有他在百代公司录制琵琶独奏《塞上曲》《阳春白雪》和古琴独奏曲《醉渔唱晚》《阳关三叠》等曲的记录。当时卫仲乐已经是很有名气的民族器乐独奏家了,可能他是以录制器乐独奏为主的。[xi]1934~1935年间,时跨“百代国乐队”的前后两个时期,所以卫仲乐既认识聂耳,也熟识任光。

以上是“百代国乐队”的所有成员,前后一共有聂耳、任光、王为一、林之音、陈中、徐骏佳、陈梦庚、秦鹏章、黄贻钧、章彦和卫仲乐共11位。但是,固定的乐队流水的兵,人员都是流动的,他走你来。因此“百代国乐队”的基本阵容是4位乐手,即前期的王为一、林之音、陈中、徐骏佳,后期的林之音、陈中、秦鹏章、黄贻钧。这种超小型的国乐合奏队体制,现在已经基本失传了。

下篇·百代国乐队的“四大名曲”

“百代国乐队”编制虽小,贡献却不小。仅在1934~1937年的3年中,这个乐队录制的国乐合奏唱片计有《翠湖春晓》《金蛇狂舞》《昭君和番》《山国情侣》《孟姜女》《虞舜熏风曲》《高山流水》《青云直上》《花好月圆》《打更曲》《彩云追月》《鹧鸪飞》《湘江曲》等10多首民族器乐合奏曲。其中影响最为广泛的是《翠湖春晓》《金蛇狂舞》《花好月圆》《彩云追月》这4首,我称之为百代国乐队的“四大名曲”。它们至今流传了已近80年,经历了岁月风霜的淘沥,都已经是能够代表时代精神的民族器乐佳作,堪称民族管弦乐的世纪精品。在漫漫的流传岁月中,又经过了各代音乐家对它们的不断加工、配器和再创造。最大的加工是在民族乐队的编制方面。因为到了20世纪五六十年代,都由专业作曲家为这四首乐曲编配了40~60人的大型民族管弦乐队编制的总谱了。

下面即对这四首作品进行艺术分析。

一、《翠湖春晓》

《翠湖春晓》和《金蛇狂舞》这两首乐曲,都是1934年6月29日录音的,唱片号是百代公司34610号,《翠湖春晓》在唱片的A面,《金蛇狂舞》在B面。它们是聂耳创建“百代国乐队”之后不久的作品,表现出了聂耳在改编民族器乐曲方面杰出、超凡的才能。

在唱片所附的曲谱上,这两首乐曲署名都是“聂耳选曲及领导”。“选曲”似可以理解为今天的“编曲”或“改编”;“领导”似可以理解为“组织排练”或“指挥”的含义。

《翠湖春晓》是聂耳选用了他的家乡昆明的“洞经调”的曲牌《宏仁卦》的音乐进行改编的。改编的过程,既显示出聂耳对民间音乐的尊重,也体现了聂耳的创造精神。

百代公司唱片所附的曲谱是《翠湖春晓》的原型状态:它是由甲、乙、丙三个乐段组成的,即民间音乐“头、身、尾”的三段体结构,全部采用和改编自云南洞经曲牌《宏仁卦》的曲调。调式是商调式,六声音阶。

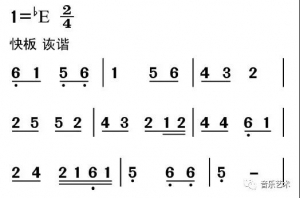

甲段音乐中速、流畅,旋律就是《宏仁卦》的曲调原型的呈示:

谱例1:

“洞经”是流传在云南民间的一种古老的民间乐种,聂耳给自己新编的乐曲起了一个很有时代特点的标题——《翠湖春晓》,包含着深刻的人文理想。翠湖是聂耳家乡昆明一处美丽的风景区,翠湖春来早,山水含清晖。这既是对美好人生和新时代的热烈期待,也是对美丽家乡的深情赞颂。翠湖灵韵,玉溪清流,尽蕴含在流动的旋律中了。

乙段音乐是对比性乐段,速度由中速变为慢板,调式由降B商调式转为F商调式。实际上是采用了民间音乐“清角为宫”(即fa音为do)的上四度转调方法,自然而有民族特点。音阶变为纯五声音阶。这段音乐优美委婉,抒情典雅,充满幻想,像是对春天的渴望,也是对秀丽翠湖的歌唱。春雨楼台曲笛箫,笛子与箫吹出的三个长气息的乐句,素材全部来自甲段《宏仁卦》的核心音调,却在形象、情绪等方面又有较大的变化,充分显示了聂耳对民间音乐自由处理的智慧和才能。

丙段音乐的速度是快板,表现兴奋、热烈的情绪。调式回到甲段的商调式,六声音阶,音调上是将甲段和乙段的素材作了更加自由地发挥,又引申出新的旋律。演奏速度由慢渐快,逐渐达到情绪的高潮。这是全曲最为欢快的段落,人们在春光明媚中尽情地歌舞。丙段音乐也是聂耳这首民族器乐曲中创作成分最多的一个段落。

《翠湖春晓》最初是以简谱、单旋律乐谱在群众中传播的,新中国成立之后它在各个业余民族乐队中流传,后来逐渐增加了两行、三行乐谱,主要是标出了主旋律和副旋律,增加了打击乐声部。这首乐曲在1960年代由秦鹏章为大型民族乐队重新配器,增加了和声和复调的组合,其音乐形象得到了极大的丰富。1965年5月音乐出版社出版了《翠湖春晓》的五线谱总谱,署名是:“聂耳改编,中央民族乐团秦鹏章和声配器”。由于秦鹏章曾经在“百代国乐队”工作过,熟悉聂耳的创作风格,因此他的配器既完好地保留了《翠湖春晓》本来面貌,又增加了很多新的色彩,后来为大多数民族乐团采用,影响巨大。

1985年编辑出版《聂耳全集》的时候,编辑部又特别约请了作曲家刘文金为《翠湖春晓》编配了民族管弦乐队演奏谱,这个五线谱总谱就发表在《聂耳全集》中。刘文金编配的版本在曲式上保留了聂耳原作的基本模式,而在和声、复调、乐队色彩上更加丰富了《翠湖春晓》的特色。在2011年出版的《聂耳全集》增订版上,附有《翠湖春晓》的CD,就是刘文金编配的版本,由中央民族乐团民乐队演奏,阎惠昌指挥。

二、《金蛇狂舞》

从影响的广泛和传播的广度来说,《金蛇狂舞》无疑是“百代国乐队”产生的民族器乐合奏中的头一号。时至今日,每到春节期间,尤其是在农历龙年、蛇年的时候,《金蛇狂舞》必是各地电视台和各种民族乐队的主奏曲目。它那生机勃勃、热烈欢腾的气氛,非常符合广大民众节日期间的精神需要。

前面提到:《金蛇狂舞》是“百代国乐队”录制的第一张唱片的两首乐曲之一。它是聂耳根据江南民间乐曲《倒八板》的旋律改编而成的。“金蛇”即龙,民间也有称“龙舟”为“金蛇”的,总之它与民间节日的火热气氛是分不开的。

聂耳在曲调上基本上没有改变传统乐曲《倒八板》的原型(《倒八板》是《老六板》的一种变体),他的天才表现在配器的感觉上和对乐曲的处理上,他用三弦、双清主奏第一段音乐,又加强了锣鼓等打击乐器的作用,使得一首传统乐曲获得了全新的生命,旧篇恍成新章,简直如变蛹成蝶般神奇。聂耳给它起名叫《金蛇狂舞》。《金蛇狂舞》使得《倒八板》延伸出奇异的流彩,表现出了时代的特色和气氛,成为民族精神的一种象征。《聂耳全集》的编者找到了百代公司1934年出版的百代国乐队演奏的原版唱片,并转录成CD光盘,因此在《聂耳全集》所附录的CD中,我们还能够听到极珍贵的当年聂耳等6人合奏的《金蛇狂舞》的原始音响。

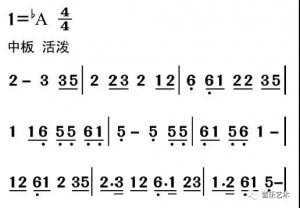

《金蛇狂舞》保持了民间乐曲《倒八板》的曲式结构,全曲由引子加ABA带再现的三段体构成。

以上谱子是附在百代唱片中的简谱,即原型的乐谱。表情指示上写了“快板、诙谐”这4个字。“诙谐”应该是这首乐曲的核心特色。在强敌入侵的年代而强调乐观和诙谐,无疑是民族精神的高扬。

乐谱的前9小节是引子,热烈的开场曲,一下子就将欢乐的情绪引向高潮,它就像一个短小精悍的节日序曲。引子的素材来自A段,将A段结束句的特色音调和节奏加以强调,所以引子在音调上和风格上与全曲完全相合。

谱例2:

第10~24小节为A段,这段音乐不断强调“清角”(fa)这个音,给人以转调的感觉,即“清角为宫”的民间转调方法,就好像转到了上四度的调性上。乐谱是以2/4节拍标记的,实际上它一会儿是2/4拍,一会儿是3/4拍,节律的变化非常随意、生动、多样,给音乐带来了鲜活的生气。换言之:民间音乐的“不等分拍节”“非均分律动”,不同拍子的互相错综,在这里获得充分地显示和发挥。

第25~41小节是B段,这一段音乐的特点是上下句的对答呼应,乐队演奏上是“一领众合”,即由独奏乐器领奏一句,再由合奏一句相随,像是来自民间号子的“一领众合”形式。它采用了民间音乐“螺蛳结顶”(民间锣鼓经曲牌,又称为《七五三》)的节奏发展手法,即先奏七下为一节律,又变为奏五下,再变为奏三下,是一种节奏逐步紧缩的处理方式,一种民间性的“节奏序列”安排方式。从情绪上看,就是越来越热烈,越来越紧凑,最后达到高潮。音乐有如应天之气,动而不息。

第42~56小节又回到A段的音乐。由于《金蛇狂舞》的曲式结构简练集中,所以全曲显得非常统一,结构完整、严谨。

A段之后,音乐既可以结束,也可以再奏B段音乐,复以A段结束。并可以根据环境和情绪的需要而不断循环演奏下去。这完全是得益于民间音乐的结构特点:榫榫相接,环环相扣,周行而不殆。

聂耳的《金蛇狂舞》改编于1934年,他的抗战歌曲《义勇军进行曲》创作于1935年,这两首作品相差的时间是一年左右,但是它们在表现民族精神方面却是完全一致的。在“中华民族到了最危险的时候”,通过《金蛇狂舞》这首民族器乐曲来鼓舞民族精神,振奋民族意识,同样是十分重要的。它从另一个侧面,塑造了另外一种音乐形象。从这个意义上讲,《金蛇狂舞》在唤起和振奋人们的民族精神来说,同样发挥了巨大的作用。

谱例2是单旋律的《金蛇狂舞》乐谱,从它诞生之后开始,就以这种形式广为流传,它在各个业余的民族乐队中传播,深入流传到中学、小学的民族乐队中。后来又产生了多种多样的由不同作曲家根据聂耳曲谱编配的乐队总谱,有简谱版,也有五线谱版。如果说《金蛇狂舞》是流传最为广泛的民族管弦乐曲之一,实不为过。

此后,还产生了无法精确统计的独奏乐器的《金蛇狂舞》,如琵琶独奏曲、三弦独奏曲、二胡独奏曲,以至钢琴独奏曲《金蛇狂舞》的不同改编版本。这也推动了《金蛇狂舞》更加广泛、深入的传播。此外,还产生了不同版本的西洋管弦乐队的《金蛇狂舞》改编曲。

举以下3个例子:一是新世纪出现的“女子十二乐坊”演奏的《金蛇狂舞》,传遍了中国、日本和东南亚;二是2008年第29届北京奥运会开幕式和闭幕式中,在运动员入场时反复演奏《金蛇狂舞》,增加了奥运会的节日欢乐气氛;三是2012年中央电视台龙年“春晚”中,王力宏、李云迪的钢琴四手联弹《金蛇狂舞》,将《金蛇狂舞》欢乐、诙谐、幽默等情绪演绎、发挥到了极致。

1960年产生的由秦鹏章编配的《金蛇狂舞》总谱,是根据大型民族管弦乐队重新配器的,秦鹏章的这个版本非常能够体现聂耳原作的基本特点。

1985年编辑出版《聂耳全集》的时候,全集编辑部又特别约请了作曲家顾冠仁为《金蛇狂舞》编配了民族管弦乐队演奏总谱,这个五线谱总谱就发表在《聂耳全集》(上)中,是《金蛇狂舞》的大型民族管弦乐权威版本之一。

从聂耳改编的《翠湖春晓》和《金蛇狂舞》来看,聂耳对民间音乐的确非常敏感,眼光和手段都出类拔萃。这是他的先天禀赋,他对民间音乐的原则就是:优选萃取,自由发挥。

三、《彩云追月》

《彩云追月》真是一个充满诗意的标题。以前我曾怀疑过:晚上在月光下能够看到彩云吗?不可能吧。但是我后来曾留意到:在太阳刚刚下山的时候,如果那时恰好有月牙挂在西天,是能够出现“彩云追月”的诗意画面的。有时天心月圆的时候,如果恰好有云朵飘过,也会出现彩云追月的仙苑幻境,这是大美难见的景色。

《彩云追月》是任光在1935年夏秋间完成的。它是后期“百代国乐队”的代表作品之一。录音时只有4个演奏者:林之音、陈中、秦鹏章、黄贻钧。它就像聂耳的《翠湖春晓》和《金蛇狂舞》一样,受到了听众热烈的喜爱,从此开始广为流传。

《彩云追月》的曲式是一个甲乙丙的三段体结构,三个乐段的关系是衍展式的,是同一情绪的不断展开,对比性并不强。因为三个乐段统一表现了月明星稀、晴空万里,彩云浮动的美好景色。乐曲有一个舞曲性的引子,这个引子节奏也是乐段间的过门和全曲的结尾,这个“探戈舞”节奏成了贯穿全曲、连接全曲的重要素材。第一乐段是纯五声音阶旋律,10个小节,5个乐句,宫调式,民族气韵非常浓郁,高雅而流畅。第二乐段转为七声音阶,然而民族风韵依然鲜明。由4个对称的乐句组成。延续了恬淡悠闲的韵致。第三个乐段较长,共有17小节,七声音阶,由对答、模进的多个乐句构成。增加了音乐的流动感。全曲在清幽淡远的空灵意境中结束。人们看到一轮腾入云端的明月,银河般迷幻,余韵不绝。

由于《彩云追月》贯穿着“慢探戈”的舞蹈节奏,所以是一首经典性的舞曲,曾经在各种舞会上成为伴舞音乐。因此它也被称为我国“民族乐队轻音乐”的代表作品之一。

《彩云追月》那优美委婉的旋律,受到了人们广泛的喜爱,它在传播的过程中,曾被改编成各式各样的声乐、乐器作品,如1943年,就被日本作曲家改编、填词成日文流行歌曲《南方来的新娘》,在日本广为流传。在中国,它曾被改编为古筝、琵琶、阮、葫芦丝、二胡等乐器的独奏曲;也被改编成二胡二重奏、高胡与扬琴的二重奏;还被移植到西方乐器如口琴、吉他、小提琴、钢琴的独奏曲。1975年由作曲家王建中改编的钢琴独奏曲《彩云追月》流传非常广泛。由王天明改编的管弦乐队版本也具有一定的影响。由傅林填词的歌曲《彩云追月》传唱很广,还产生了无伴奏合唱《彩云追月》。

《彩云追月》的乐谱,后来辑入1957年音乐出版社出版的《民间器乐广播曲选》第二集。1958年夏,由彭修文根据中央广播民族管弦乐团的大型乐队编制,重新配器并改编了《彩云追月》,其乐谱收入了《交谊舞曲集》第二集,由音乐出版社在1958年7月出版(简谱)。到1996年,彭修文再度修改了《彩云追月》的配器,使其更为完善,成为《彩云追月》的民族管弦乐队的权威版本。

《彩云追月》和聂耳的《义勇军进行曲》产生在同一年,任光的抗战歌曲《打回老家去》创作于1936年,比《彩云追月》晚一年。《彩云追月》和《义勇军进行曲》《打回老家去》从内容和风格是截然不同的音乐作品,然而它们都是抗日救亡时期的产物。《彩云追月》表达的是救亡运动时期人们对美好事物的向往,《义勇军进行曲》和《打回老家去》表达的是抵御外辱的坚强决心,它们阴阳卷舒、异用同功,都是大时代的产物,都反映了人民群众的内心情感。

四、《花好月圆》

百代国乐队的《花好月圆》产生于1935年,当时黄贻钧刚刚进入百代公司国乐队不久。有一次,百代国乐队在录制了一首民族器乐《打更曲》之后,还缺少一段5分钟左右的乐曲,以便组成一张唱片可以出版发行。音乐部主任任光当即就请黄贻钧谱写一首乐曲来填补这个空缺。黄贻钧怀着满腔热情,就在排练场一挥而就,谱写出了一段欢快的单旋律。当时由于匆忙,连标题都没来得及起。百代国乐队合奏之后,演奏员陈中出主意,给此曲起了个《花好月圆》的名字。从谱曲到命名,都是“无心插柳”的事情,但是结果却是真正的“柳成荫”了。

由于《花好月圆》是黄贻钧20岁时的即兴创作,当时他还没有学过音乐创作,所以作品的曲式结构也非常的简单:ABA式的带再现的三段体。A段音乐主题轻盈流丽,欢畅流动,刻画出一个月圆之夜人们载歌载舞的欢乐场面;B段节奏紧凑,富于跳跃性,以弹拨乐演奏为主;第三段重复第一段(A段)的旋律。全曲虽然简单,却非常简练集中,是一首有对比有统一的一气呵成的小曲。

黄贻钧一生以指挥家出名,但是他也创作过不少音乐作品,特别是电影音乐。而这首《花好月圆》无疑是他的成名作,是他毕生最为流传的作品。

近80年来,出现过各种版本的《花好月圆》改编曲,先后被移植成各种乐器的独奏曲和重奏曲。

1961年,上海交响乐团的关应贤把《花好月圆》改编成同名管弦乐,演奏之后颇有影响,以致使许多人误以为:《花好月圆》原本就是管弦乐曲。

将单旋律版本的《花好月圆》改编成大型民族乐队的作曲家就更多了,因而出现了多种版本的民族管弦乐版本的《花好月圆》总谱。其中最有影响的是彭修文的改编本,彭修文从1956年起就试着将《花好月圆》改编成大型民族管弦乐队作品,增加了和声、复调效果,增加了音色的变化,也使结构上更加完整。这就是1960年北京音乐出版社出版的《花好月圆》的民族管弦乐队总谱,当时的署名是:黄贻钧作曲,彭修文编曲。

对于众多的《花好月圆》改编版,黄贻钧一直表示十分的感激。他说过:要是没有改编者的辛勤劳动和努力,《花好月圆》不可能流传得这么广泛的。

小结

“百代国乐队”建立至今已经80年,存在的时间只有三两年,它早已从历史上远去。但是由于它留下了《金蛇狂舞》等“四大名曲”,而且它与聂耳、任光的名字永远联系在一起,因此在我国的音乐历史中具有特殊的意义。从这个小小的乐队中还先后走出了黄贻钧、秦鹏章、章彦、卫仲乐等著名的音乐家。团以人而留芳,团以曲而留名。此所谓“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”。百代国乐队的这个历史经验,值得人们深思和总结。

乐队不在大,小乐队也能干出大事业。

乐队要致力于创造新的作品。“百代国乐队”正是因为它特有的作品,平地拔楼,而被历史定格的。

可以说:在20世纪三四十年代,比“百代国乐队”规模大,编制正规的民族乐队还可以举出好几个,但是从创作成就上能够与它比肩者却寥寥无几。

“百代国乐队”在历史上是一个被忽略了的小型乐队。而它对中国民族管弦乐发展历史的贡献是巨伟的,它应该载入音乐史册。中国的民族管弦乐创作,在此透出几许微熹。民族器乐合奏“四大名曲”的集体涌现,不啻是中国民族管弦乐创作的黎明。

《翠湖春晓》《金蛇狂舞》《彩云追月》和《花好月圆》这4首民族管弦乐,每一首都是发光发热的乐曲,80年来它们经常能够在各式各样的“民族器乐十大金曲”中聚首、碰面,它们所表现的都是“民之常性”,都是能进入老百姓灵魂深处的作品;它们全都遵循着民间音乐的简化原则,在简单和凡俗里透着超凡的灵光,因而深受广大听众的喜爱。而我们的音乐史对它们的评价,历来是不够的。这些产生在民族危难时期的民族器乐曲,或展现宏大的民族理想,或表达雄强的民族精神,或描绘美好的民族愿望,或刻画美丽的家园景色,它们都是一个时代的声音。民族的基因在这些作品中聚集、流淌。它们将永远是我们民族音乐的精品。

我们确实应该关注前后历史长线连续中的“百代国乐队”——小型民族乐队的编制,应该引起人们的广泛重视。

注释:

[i] 《聂耳日记》,北京文化艺术出版社,《聂耳全集》增订版中卷,2011,第559页。

[ii] 1933年2月12日成立的革命音乐组织,聂耳与张曙是发起人,成员有任光、安娥、吕骥等人。

[iii]聂耳:《致二哥》,北京文化艺术出版社,《聂耳全集》增订版中卷,第161~162页。

[iv]左翼剧联音乐小组,成立于1934年春,在田汉的领导下,有张曙、萧之亮、任光、聂耳、安娥、孙师毅、吕骥、王为一、陈梦庚等人参加,组长先后由萧之亮、聂耳、吕骥担任。1936年初左联、剧联等左翼文艺组织根据上级的要求自动宣告解散后,左翼剧联音乐小组即停止了活动。

[v]王为一:《记聂耳的一件事》,载《羊城晚报》,1959年8月7日;转载《聂耳全集》增订版下卷,北京文化艺术出版社,2011,第271页。

[vi]参见吴赣伯编著的《20世纪中华国乐人物志》,上海音乐出版社,2007,第113~114页。

[vii]王为一:《聂耳的“森森国乐队”》,在网上发表的文章,2002。

[viii]周少梅(1885~1938),江苏江阴人。我国国乐先驱,二胡、琵琶演奏家。少年时在父兄的指导下学会了民族乐器的演奏,后又向江南一带的民间艺人学习。相继被江苏省立无锡第三师范学校、江苏省常州五中等学校聘任为音乐教员或国乐指导。刘天华曾是他的学生。传有二胡曲《虞舜熏风曲》,还编印了三册《国乐讲义》(1927),其中记录了他收集整理的民间曲谱百余首,给后人留下了珍贵的民族音乐资料。

[ix]关于徐骏佳的生平叙述,见徐骏佳的小儿子徐君亮2013年5月23日给笔者的来信和所寄材料。

[i] 载《聂耳全集》增订版中卷,北京文化艺术出版社,2011,第556页。

[ii]同⑤,第272页。

[iii]参见《聂耳全集》增订版中卷,“森森音乐社”是“百代国乐队”的另一名称,北京文化艺术出版社,2011,第561页。

[iv]聂耳:《致母亲信》(1934年12月17日),载《聂耳全集》增订版中卷,北京文化艺术出版社,2011,第168页。

[v]梁茂春:《黎锦光采访记录及其相关说明》,载《天籁》,2013年第1期。

[vi]同⑤,第273页。

[vii]同①,第560页。

[viii]关于秦鹏章的生平和贡献,请参阅祖振声:《探寻民族乐器的真谛——指挥家秦鹏章》,载向延生主编的《中国近现代音乐家传》(三),沈阳春风文艺出版社,1994,第196页。

[ix]参见曹畏:《黄贻钧》,载梁茂春、高为杰主编的《中国交响音乐博览》,人民音乐出版社,2010,第763~765页。

[x]参见《人生多曲折,志愿怅未酬——小提琴教育家章彦自传》,载向延生主编的《中国近现代音乐家传》(二),沈阳春风文艺出版社,1994,第307页。

[xi]参见吴赣伯编著:《20世纪中华国乐人物志》,上海音乐出版社,2007,第106~108页。