中国传统文化的一个子系统——中国古代科技,曾在相当长的历史时期处于世界领先地位,为世界人类文明的进步作出了重大贡献。然而,处于这一领域内的古代物理学理论,由于中国古代科技充溢着强烈的实用性,发展较为缓慢,唯有中国古代声学(包括律学)是它的佼佼者。有人说中国古代物理史就是中国古代声学史,也不能算太夸张。它所取得的高度成就,早已蜚声世界。

我国古代对于声学的研究,不仅有许多卓越的发现、发明和经验总结,还给后人留下了许多丰富珍贵的文献资料。其中关于物体振动、声的传播、共鸣现象及其共振实验等都有较详细的记载。

《吕氏春秋•仲夏纪》所说“声出于和,和出于适。和、适,先王定乐由此而生”,虽讲的是音乐构成的基本原则,同时也反映了人们对于“声”的认识,已有了一定评价“尺度”,并已形成了“和谐”的概念。

有关声的共振(共鸣)现象,有《庄子》“鼓宫宫动”“鼓角角动”一说,《吕氏春秋•有始览》的“类同相召,气同则合,声比则应”讲得更为深刻。“气”今可释为“波”,虽说其中尚缺“位相”的概念,但如此直觉体悟的思维表达,足以形成朴素的整体观念。

中国古代的音乐声学,是声学领域中发展最为成熟的一个分支。它的卓越成就,不仅表现为古代律学研究方面的累累硕果,在古代乐器研究以及它们工艺、制造等方面的发展,也是世界其他一些国家所不能望其项背的。其中由随县擂鼓墩一号墓出土的曾侯乙编钟,就是最有说服力的见证。

一、中国古代编钟的声学特性

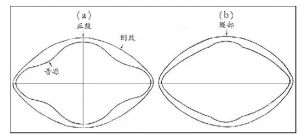

中国古代传统编钟的钟体制式,不同于西欧的圆钟。北宋沈括对中国这类编钟的特点作过精辟的阐述,他在《梦溪笔谈》中说:“古乐钟皆扁,如合瓦。盖钟圆则声长,扁则声短,声短则节。声长则曲,节短处声皆相乱,不成音律。”圆钟,发声时程长,当演奏节奏紧、速度快的曲调时,旋律线条会显得非常模糊。扁钟,正是为克服此一弊端而设计的一种旋律乐器。

沈括对圆钟和扁钟的认识还不够深刻,他所论及的还不是这两种钟的本质问题。圆钟受振以后,给予听者的主观音调开始不是基音,而是基音上方的某一谐音,过后一段时间此谐音衰减,基音才显露出来。因此,圆钟的主观音调是不稳定的;扁钟却不然,它主观音调自始至终是稳定的,这是旋律乐器所不可缺少的前提。

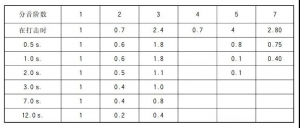

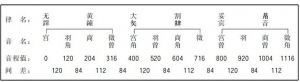

美国的寇蒂斯(Curtiss)和秦尼尼(Giannini)曾采用了铁采尔(Tyzzer)法,对西欧圆钟的振动模式进行测试、分析,其分析结果从表1中所列的数据(钟的谐音的相对振幅)可以一目了然。该圆钟在刚激发瞬间,第五谐音为最强(相对值4),1秒以后该谐音几乎完全衰减下去,剩下是第三谐音为强(相对值1.8),在第七秒以后,第三谐音也衰减到几乎听不见的程度,此刻谐音1(基音)才逐渐占绝对优势地位。〔1〕

表1

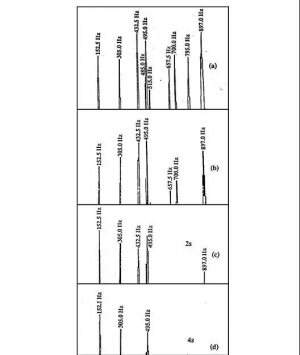

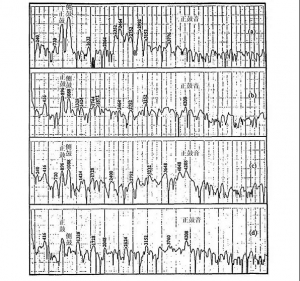

中国科学院声学研究所蔡秀兰等先生,曾用窄带F.F.T.分析的方法,对北京大钟寺陈列的“大明弘治”时制造的大钟(圆钟)所作的实验结果〔2〕(见图1),与寇蒂斯、秦尼尼所得到的结果颇为近似。

图1 古圆钟的短时频谱

图1是该大铜圆钟四个不同振动瞬间取得的短时频谱。该圆钟在起振后0.4秒(s)时(见图1a),最高峰值是432.5Hz与897.0Hz,主观音调是♭G⁴音及G⁵音,而不是基频为152.5Hz的C⁴音。到1秒时(见图1b),此三个频率成分(包括495Hz)的幅度开始下降。到2秒时(见图1c),其他谐音成分继续衰减,基频幅值开始回升。到4秒时(见图1d),基频幅值才为领先地位,此时由于基峰的绝对优势,基频C音的主观音调感觉才逐渐显现。

通过以上两例,圆钟的发声规律可作这样描述:钟体受外力激励后,首先主观听到的是基音上方的十二度音,随着时间的推延,才逐渐地听到基音。因此,用圆编钟的乐器来演奏一段音乐时,不仅感到音响混浊,还有相隔五度(十二度)的平行调性进行的错觉。以往为大时鸣钟设计的“报时音响发生器”,就是依据圆编钟所具有的音响特性,将所要奏的乐曲按平行五度的程序来设计,以此模拟大型圆钟的壮宏音响。

有关圆编钟的声学特性,国外研究者颇多,[日]安藤由典《乐器音响学》〔3〕及[日]小幡重一《实验音响学》〔4〕,以及[英]劳埃德(Lioyd)《音乐的听觉》〔5〕等文献中都有详细的解述。寇蒂斯与秦尼尼对圆钟的编组,以及为克服圆钟余音长而配置“制音器”等方面也曾作了不少建设性的努力。然而,他们都没想到把圆式编钟改制成“合瓦”状振体,以解决音响混浊、音调不清的问题。

图2 擂鼓墩二号墓第90号钟“侧鼓音”

激发时的不同短时频谱,

a:0.ls;b:0.5s;c:1.0s;d:2.0s

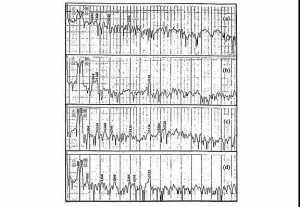

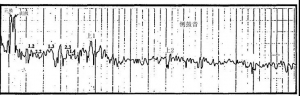

中国古代编钟却完全摆脱了如西欧圆钟的弊病,它余音适中,音调明确而稳定。图2是笔者将擂鼓墩二号墓出土编钟中主观评价较佳(正、侧鼓音三度协和性能比较好)的一件钟(田野号第90号钟)用丹麦产2034型双信道分析仪(Dual Channel Signal Analyzer Type 2034) 所作频谱分析。

图2的(a)、(b)、(c)、(d)分别为该钟击奏侧鼓时,“侧鼓音”音响中之不同延时的短时频谱(频率上限6.4kHz分辨率16Hz)。

从图2中可见,该钟从起振后的0.1秒(s)至2秒之间所显示的四幅谱图中,以408Hz(正鼓音)及608Hz(侧鼓音)为基频的峰值(有关基频双峰特性见下节),始终保持在64—80分贝之间,而其他频率成分在0.5秒后很快衰落。

由此可见,合瓦型的扁钟,从起振至终振,给予听者的主观音调始终是正、侧鼓的基音,音调感觉是稳定而确定的。它充分体现了中国古代的能工巧匠们的聪敏智慧。中国古代编钟采“合瓦”式振体这一创举,现今仍有它的现实意义,因西欧在克服圆式编钟这些缺点问题上,至今没有得到根本性的突破。

二、双音编钟的双基结合效应

自1977年我国音乐考古学家在陕西省扶风县黄堆公社首次发现双音编钟以后,相继在湖北省随县擂鼓墩出土两套双音编钟,即擂鼓墩一号墓的曾侯乙(战国)编钟及二号墓(墓主不详)战国编钟。这些双音编钟的发现,特别是曾侯乙编钟的发现,为研究中国古代音乐理论提供了丰富的资料及依据。近年来在这方面的研究有了新的突破,尤其是在先秦乐理水平的重新评价方面,致使我们对这一历史时期的音乐文化现象有了崭新的、较全面的认识。

由于双音编钟的出土所掀起的编钟研究热,促进了不同学科的横向联合研究,这对研究向纵深发展带来了新的活力。我们也只有凭借这种联合的力量和借助新的研究手段,才能深入其堂奥,辨析其优长与缺失,审度其弃取抑扬的所在。笔者正是出于这种考虑,欲结合以往有关“结合音”的研究成果〔6〕,作为探索古代双音编钟音位设计构想所赖以立论的根基。

纵观以上图2中所展现的双音钟的频谱,可以看到双音钟所具有的双基频峰的特征。这一特征表明,当我们策动正鼓时,侧鼓因耦合而谐振;策动侧鼓时,正鼓亦谐振,几乎同时起振,同时衰减。这已非“鼓宫宫动,鼓角角动”,而是“鼓宫角动,鼓角宫动”了。从作者对擂鼓墩二号墓出土的多件双音钟的频谱分析来看,正鼓音与侧鼓音越接近协和音程时,双基峰的特征就越明显、越稳定。图3就是正、侧鼓音接近纯律大三度的一例。

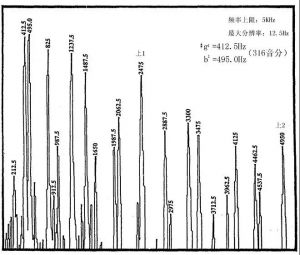

图3是擂鼓墩二号墓第111号钟正鼓音的短时频谱(频率上限12.8kHz分辨率32Hz),其正、侧鼓音之间音程值为318音分(纯律小三度)。这是双基峰特征最为典型的一例(正鼓音896Hz,侧鼓音1088Hz)。

图3 擂鼓墩二号墓第111号钟的短时频谱

图4是第111号钟,当激发“正鼓音”(896Hz)时,在四个不同延时的短时频谱(频率上限为0.8kHz,分辨率为16Hz)形态。当振动后0.1秒(s)时(见图4a),侧鼓音的基峰(1084Hz)最强(73.4分贝),其次是正鼓的基峰(65.1分贝)。比较激发瞬间取得的频谱图例3,说明敲击正鼓音时,首先衰减的是正鼓的基峰;至0.5秒时(见图4b),侧鼓基峰衰减加快,此时已低于正鼓的基峰;至1秒时正鼓衰减加快,侧鼓基峰又居领先地位;至2秒时正鼓衰减速度放慢,侧鼓峰几乎完全消失。所以会出现这种交替的优势地位,一是它们相互耦合振动的结果,另是由于正、侧鼓音之间并非是精确的纯律小三度,它们的共同谐音之间不完全为同一律,因而出现了拍频,当此拍频参与到基频的振动中时,基频的成分就会随着拍频位相和差频的变化而变化,双基频的衰减速率也即呈现非线性的变化速率。

从图4(a)、(b)、(c)、(d)四幅谱图的比较中可以看出,在2K至3K的频带中所形成的共振峰群,是随着起振后时间的推延,由低频逐渐向高频端方向移动的。因此,编钟的音色也是随着时间变得逐渐明亮起来。

对照图4,图2与它情况正好相反:当激发90号钟侧鼓时,在0.1秒时,正鼓音的基频峰值最高(80分贝),在0.5秒以后侧鼓音的基峰才回升占优势地位(79.1分贝)。

90号钟是该套编钟中较大一件钟,因此振程长,双基频峰衰减速度慢。在激发正鼓刚起振时,低频段共振峰多,而峰值又较高,故主观音调感觉较模糊,但共鸣洪亮。在0.5秒后,共振峰群逐渐移向高频端时,正鼓基峰的特征显得突出,正鼓音的主观音调随音色逐渐明亮而变得清晰,这正是大钟的固有特性。

图4 擂鼓墩二号墓第111号钟不同短时频谱,

a:0.1s;b:0.5s;c:1.0s;d:2.0s

通过以上111号钟和90号钟两例的振动形态的比较,可以看到双音编钟有这样一些振动特性:当正、侧鼓音越接近协和音程时,击正鼓,侧鼓音在0.1秒时占优势;击侧鼓,正鼓音在0.1秒时占优势,以后随时间的推移,正、侧鼓音峰值就逐渐反转。

综上所析,双音编钟的主观评价对象,就其音调来说,不仅是正鼓音或侧鼓音,而且是两者的结合音,也即和声音。

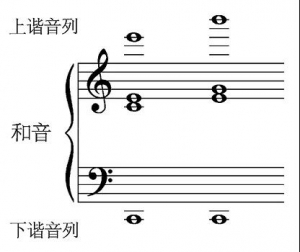

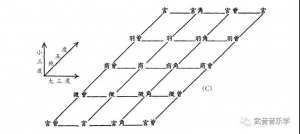

作者在有关结合音的研究中发现,由多谐振动形成的乐音之间的结合,不同于纯音之间的结合。前者的结合,将会由原二列谐音列的所有谐音之间的差拍而产生的第三谐音列和第四谐音列的基音,它们均为自成一谐音系列的首项音。高于和声基音的命之谓“上谐音列”,低于和声基音的命之谓“下谐音列”。

上谐音列是和声双音基频数之最小公倍数的集合音;下谐音列是和声双音基频数之最大公约数倍率音的集合音(见图5)。结合音的这一特性,对音响的音色(音品)、协和性等属性有决定性的影响。上、下谐音列首项音之间的音程距离越近越协和,否则反之(详见拙文《结合音的新概念》)〔7〕。

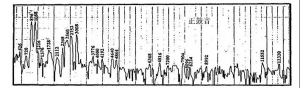

图5 纯律小三度音程的短时频谱

图5是笔者用两支校音笛吹奏和声(纯律小三度音程)时所作的频谱分析。它不仅与双音钟一样具有双基频峰的特征,同时在两基频数的最小公倍数处的分音有明显的共振峰(2475Hz),这就是上谐音列的首项音。通过图6与以上几图的比较,完全可证明双音编钟确有和声音的存在。

当第90号钟在频率上限设为12.8kHz(分辨率32Hz)的谱图中,就可明显看到上谐音列的前二项音的峰值(见图6中之上1、上2)。

图6 擂鼓墩二号墓第90号钟短时频谱

作者曾发现,结合音中,纯律大三度的上谐音列的首项音与和音的冠音为同律音;下谐音列的首音与和音之底音为同律音。即:

几乎同时作响的双基音,具有和声的意义,这一点对于古时听觉敏锐的乐师,不可能是无动于衷的。所以,结合音在双音编钟上的应用,应认为是编钟音位设计上认真加以考虑过的。也可以这么说:质朴的和声对位,中国古代早已用之。

最后需要说明的一点是,并非一切中国编钟均是双音钟。双音钟与一般编钟在钟体结构上有明显的差异。图7a为擂鼓墩二号墓编钟底面图,它四个侧鼓的内壁有相互对称而突出的呈唇状“音塬”,而河南信阳长台关一座战国楚墓中,出土的图片䈪编钟底面图(见图7b)上可见无唇状的音塬。〔8〕显然后者不可能有双基频峰的特征存在。从振动模式方面可以观察到,双音钟中有四个振动节点,而单音钟只有两个振动节点。

双音钟是在特定历史条件下产生的,与先秦楚音乐文化发展中楚商音律结构的特殊需要有关(详见下文)。它随着楚国的灭亡,也就消失在铁器的兴起和青铜时代的结束中。这一点可以《考工记》未提及双音钟的构造为证。

图7

三、双音编钟音位设计的逻辑思维

一件钟上要能发出两个不同音高的音,而且两个音在激发后几乎同时作响,这两音的音程关系必然在设计编钟音位时加以认真构思才行。从前文所叙情况可知,双音必须设计为协和音程,否则钟的音响难以作到悦耳动听。在协和音程中,除八度外,是用四、五度音程还是大、小三度音程,这就涉及律制问题。

用纯四、五度设计的双音钟,其音响过于单纯不动听。而且钟体结构上隧部内壁要薄,侧鼓内壁之音塬要比图7a更厚,二者反差太大,调音困难,声性能也会变坏,而且该编钟只适合五度相生律的需要。

用纯律大、小三度设计的双音钟,其声舒扬耐听,和谐而丰满,钟体各部分几何尺寸比例(包括重量)与双音的关系较能兼顾,是设计双音钟最为理想的音位关系。从现有出土双音编钟的双音位关系都以三度关系为准一举来看,说明设计者在权衡二者的利弊时,已掌有丰富的实践经验和科学思想,方能作出极精严的抉择。曾侯乙墓出土之编钟,就是在这种经验和思想支配下进行设计的典范。

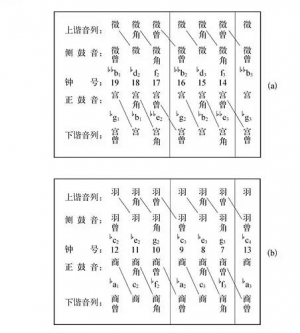

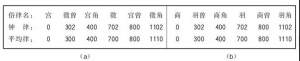

曾侯乙编钟上层纽钟,形式上有两种类型:上层二组与三组为同一宫系,它所有钟的双音位都设计成小三度音程;上层一组为另一宫系,它所有钟的双音位都设计成大三度音程。由于双音位的音程性质不同,钟的音色将会受到和声音色的影响。首律不同,同名“均”的结构也不同。虽然它们都有完整的十二律,但同名音律之间律高已不尽相同。(见表2)〔9〕

表2

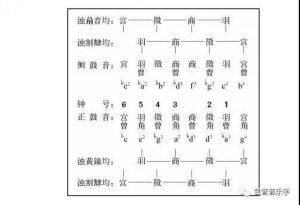

上层二组与三组的音位排列组合形式完全一致,设计得很规范。它们的音位横向关系为大三度音,纵向(同钟双音)关系为小三度,斜向关系为纯五度,构成十二律的音系网(见图8)。上层二组、三组显然是同一套钟。

我们还需注意到,它们上谐音列及下谐音列首音与正、侧鼓音之间的关系也很有规律。上谐音列总是与后一钟的侧鼓音为同律音,下谐音列总是与前一钟的正鼓音为同律音,因此它们在律高上有相互呼应和相互制约的关系,这对相邻两钟的调律带来了方便。

从图8中音位的纵向、横向、斜向有固定的音程格式规律来看,该套编钟似乎可以作无限循环转调,其实不然。就横向纯律大三度的连续就还不了宫。只有采用平均律大三度时才可能作大三度循相还宫。从音位排列图来看,设计者确是考虑到这种旋宫的需要和实现的可行性。虽然这种构想尚无理论依据,只是经验性的,但确是切实可行的,只需调律时在纯律大三度基础上,适当将音程调宽后反复校验是完全可以实现的。这也是为何宫曾的♭♭E音可以变通为D音,商曾的♭F音可以变通为E音来使用的原因吧。

图8

如果按平均律大三度关系作为相邻两钟的音程关系,从图8的排列中可见,它可建立的十二宫调,只有四种音阶结构形式。即以上层二组正鼓音为宫一种形式,侧鼓音为宫的第二种形式;以上层三组正鼓音为宫的第三种形式及侧鼓音为宫的第四种形式。这套钟演奏十二种宫调,亦只有四种步法(有似钢琴上的四种指法),非常方便。可以说这是设计者精严构思的结果。

只有四种不同音阶结构形式(见表3),比起三分损益律的七种不同结构形式已算是前进了一大步。同一种结构的三个宫调之间可以自由旋宫,四种不同结构之间的旋宫,从表3中纵向律差来看,似乎难以实现。其律差最小为8音分,最大为28和36音分,一般律差在17音分以下尚可变通和通融,大于17音分以上时显然音准上、风格上差异太大而难以统一。

表3

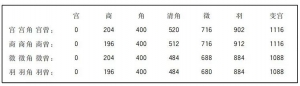

依照四种音阶结构关系组成的十二律,完全不同于三分损益十二律(见表4)。从相邻律来看,小半音为84音分;大半音有两种结构形式,一为120音分,一为112音分。十二律的音列,又可分为三块结构相同的、可以循环的单元。

表4

上层二、三组的律制,从四种不同结构的音阶来看,都较接近纯律。在此律制中尚存在一个明显的不足之处,即凡五度音程比纯五度或宽16音分,或窄12音分和20音分。纯四、五度是最易辨别的音程,误差过大听觉难以接受。因此,以上音律的设计方案还不能满足。

如果在图8中横向正鼓的三宫调(宫、宫曾、宫角)调成平均律大三度的基础上,再将斜向的五度音程调成纯五度,奇迹就会出现,其结果每组内各音律之间关系极其接近平均律,与平均律相比较,最大误差2音分(见表5)。

表5 (a)为上层三组,(b)为上层二组

剩下的问题是,上层二组的“商音”钟与上层三组的“宫音”钟是什么关系?假设这里的商与宫是大全音关系时,由两个组构成的十二律与平均律相比最大间差为6音分。假如商置于宫与宫角之间调律,使商音调至以宫角为商时像宫,以宫为宫时也像个商时,商与宫或商与宫角的关系就非常接近平均律了。此时两个组合成十二律,与平均律相比只有六个律偏高2音分,其他为同律。如此调律,图8的音系网中,上下左右的循环关系就可成立。

此并非仅是作者的假想,它完全可能是当时调律实验的预期目标,也是如此音位排列的必然结果。现在可以这样说,上层二、三组是专为实现“十二律旋相为宫”设置的,也是“探讨乐律问题的专用设备”〔10〕。

上层一组纽钟音位排列格式完全不同于上层二、三组,它一钟双音位设计成大三度音程(见表6)。此编显然应为八件套钟,原编无商、宫角二律音不合情理。表6中无钟号之音位为作者所添加。添加后的模式,形成上、下、左、右对称的格局,完全符合古人对称的审美要求。这里只是举例说明以“宫—宫角—宫曾”这一宫系的旋调可能性。当然将四角所代表之宫系换成其他宫系举例,情况也相同。

表6

这一音位组合模式像是讲解宫调理论的图例。它向后人首先讲明所有大三度音位之音程是等程的,似乎是给上层二、三组的音律关系作了小小的补充说明。其次它交代了上层二、三组中横向关系之三宫系(例如商—商角—商曾),每宫可立四个调(宫调、商调、徵调、羽调)。一宫四调,三宫系共有十二调。看来它的主要功能是作平均律大三度双音位调律实验用的。因大三度关系在上层二、三组是相邻钟,而这里是在同一钟上,调律时仅观察由双基峰形成的差拍的频率和协和程度就可以,比二、三组更易掌握。

由此看来上层二、三组与上层一组互为补充而设,前者重在“律”,后者重在“乐”。虽然它们起律的调位不同,但理论可以互通的。上层纽钟主要不是专为演奏而设计,已是无可非议。

上层纽钟所用音名的称谓区分之细,是乐律史上罕见其匹的。实际它有替代律名的功能之嫌,它既有律的绝对性,又有音的相对性。以上笔者用的是音名,讲的是律名的事,看来并不感到别扭。

从浊割律一律名称出现,可以推断曾国当时只有涉及正鼓音的六律名称。无六吕的专用名称,就用当时乐工传用的俗名替代律名,也为权宜之计。因律用细分的音名替代,对常用调的使用极为方便。但上层纽钟此类音位排列格式不宜作旋律乐器用,否则由于双基峰特性的作用,将会产生平行三度调的进行,这与圆钟的平行五度调进行没什么本质差异。这一点若在中、低音钟上,则显得更为突出。

设计者正是出于这方面的认识,在编排供实际演奏使用的中层及下层编钟音位时,采取了与上层不同的大、小三度相互参差的排列方式。

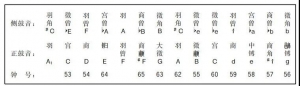

表7是中层甬钟三个组的音位比较图。其中(a)为中层二组钟,(b)为中层一组钟,(c)为中层三组钟。图中纵线为八度(音组)分隔线。为比较方便起见,各组钟中音位相同的律音(包括不同音组的八度音)作纵向对齐排列。

表7

中层钟每一组均由三个音组(八度)构成。除中层三组第一音组(低音组)只有三件钟六个音律外,其他两个组(表7a、b)第一音组均有六件钟,完整的十二律。

中层二组的第一音组内,第41号钟侧鼓铭文为“徵”显然有误。与中层一组同位钟(第29号钟)相比,应修正为“宫曾”。否则,同一音组内出现二个同度“徵”音(二处都处侧鼓位),形成只有十一律的不完整律制,未必是原设计者的用意。中层一组内无钟号之音位“商角—商曾”,为笔者所补,此音位对照中层二组已缺失无误。

从钟体的形制和纹饰来看,中层二组(a)显然与中层一、三组不是一套钟。中层二组上无枚(钟乳),而一、三组有枚,作为一套钟设计制作不可能,何况中层二组的音位排列及其律高完全同中层一组。如此重叠,在伶州鸠看来是“用物过度”,“匮财用,罢民,以逞淫心”〔11〕的行径。

中层一、二组音位排列规律是,前六件钟的一个音组内,有以商音起律的完整十二个音律;后六件钟构成两个音组的六个音律。十二律当可立十二个宫系(调)。第二音组及第三音组的六个律只能构成两个宫系的六声音阶,是不能满足十二宫调需要的。它至多作两个宫调用,即以宫为宫及以羽曾为宫的六声,前者有清角无变宫,后者有变宫无清角。第二音组及第三音组只有两宫系可旋,与第一音组十二律的功能是不相匹配的。这六声的存在至少可理解为曾国常用的俗乐宫系有六个。它们主要的功能不外乎是用作宫调的结音(包括与此六律有关的调式骨架音),或与第一音组内的音构成八度甚至三、六度和声用。

中层一、二组第二、三音组反映的六个宫系,每宫可建五个调,这六声可作二十二调的“杀声”用,即宫调六个,徵调六个,商调五个,羽调三个,角调二个。亦巧,曾侯乙墓中被葬有22人(墓主及随主殉葬21人共22人),不知与此常用的二十二个调之间有什么内在联系。

从该六律在二十二调的使用率上看,宫律占五个调的结音,羽曾律亦占五个调,徵律占四个调,商律占三个调,角律占两个调。可见羽曾律的重要性并不亚于宫律。

羽曾律在曾国为浊“无铎”(无射),相当今之F音位,在割铣均中是下徵音阶中的特征音“龢”。日本学者称中国古代的宫音为fa〔12〕(F音),可能就是此俗乐常用的羽曾宫调。下层大钟在正鼓音位处破例专设羽曾一音位亦是表明它的重要性吧(详见下文)。

中层三组第一音组只有三件钟六个律(见表7c),即使加上第二音组的六律亦不能构成完整的十二律。这组的第二、三音组的功能与中层一组的第二、三音组完全一样,只是在第三音组多一件钟(见44号钟)“商角—商曾”。

中层三组的第一音组的六个音律,正好可与中层一组的前十二个音律相衔接,可构成以“徵”起律的十二律加六清声的庞大编制。北周王朴设编钟十二律加四清声,都遭到宋时李照、范镇等人的非议,被斥之“四清声乃郑卫之乐”,“哀思邪擗之声”〔13〕,像中层这样的编制,其音域不就更宽了。可见被腐儒们斥之为郑卫之声、哀思之乐的楚商俗乐,就是需要音域宽广的乐器来演奏才行。

中层一组、三组第一音组所构成的19个音,正好可集两种乐制的需要:一是适合曾国常用楚商乐的,以妥宾商作首律之十二律;一是适合西周俗乐用的,以无射徵作首律之十二律(见表8)。

表8

“徵”起律,相当于西周无射宫系的首音。东周所用燕乐来自民间俗乐,由俗乐发展来的清商乐多用无射宫系(详见下文)。东周景王坚持要铸“无射”大钟,正是反映了统治者认为常用的无射宫系在奏“清调”时,用商(黄钟律位)作首音,是与“宫为君,商为臣”的伦理相违背;也可能周景王要解决所谓“(清)商乐”有商无宫的问题。因此他要在十二正律的“黄钟商”下方,再加一件“无射宫”的大钟。表8中最低位的“徵”钟,正是周景王欲加的“大林”。

下层最低的大钟“姑洗之大羽”,仍为周“黄钟商”,它的下方无“无射徵”,保留了旧制。“羽”正是宗周黄钟律,《吕氏春秋•仲冬纪》说的“其音羽,律中黄钟”以及后世俗乐“黄钟调”(黄钟为羽之调)可能都自此源出。

曾与周同为姬姓,为周的后裔。曾将楚文化与周文化融为一体发展自己的文化也很自然。中层作为实际使用的旋律乐器,在设计上考虑到对两种音乐文化的适应,也是可能的。

下层除楚王镈外共有大钟十二件。从横梁及虎形挂钩有“姑洗之羽曾”“姑洗之大羽”铭文来看,下层还缺正鼓为此音位的大钟两件,实际应有十四件。在按音高顺序排列的音位中显然所缺“大羽”应在最低位;所缺之“羽曾”应在第一音组的64号与65号钟音位之间(详见表9中无钟号之音位)。

表9

54号钟与65号钟同为商—羽曾,此类重合亦属多余的。大钟造价昂贵,此举是劳民伤财的,完全不可能是设计者原意。可能其中一钟与中层二组为配套用大钟,或是铭文刻误。对照中层钟音位排列规律,肯定在下层低音组(第一音组)缺失“商图片一商曾”一件钟,很可能是将65号或54号钟的“商曾”误刻为“羽曾”,而“商角”少刻了一个“角”字。表9是经校正后的排列形式,它的组合基本由两个音位相当的音组组成。除去55号钟及追加的“羽曾—羽”外其他音位排列规律完全同中层一、二组的第一音组(参照表7)。

55号钟正鼓为徵图片,侧鼓为徵,无论在上层或中层都无此排列法的先例。把它校为“徵图片一徵曾”才确切。徵图片(角)在中层中全安排在侧鼓位,唯独在下层例外。设计者主要考虑到在正鼓要安排姑洗均中的完整七声音列,虽然在侧鼓音位中有重选的徵角(侧鼓用“角”,正鼓用“图片”字)。

低音大钟在应用上,主要担负乐曲的节奏重音支持,因此将常用的一些音律尽可能安排在正鼓音位,使演奏时比较方便,避免演奏侧鼓时支架产生过多的噪声。这就是原设计者不惜牺牲中、下层音位组合的统一的由来。

综上所述,上层钟是专供编钟音位设计、调律参考用的。它设计上讲究对称、规范,构思严密。中、下层是专供演奏用的编钟,从律高、音位排列都是从实际需要出发的。一钟二音位的设计,都是严格按上层音位规范而制定,没有破格的先例。一钟双音位都采用三度关系,是设计思想上不可超越的宗旨。设计上还坚持了一音一律(十二音只有十二律)的原则。虽然各组各音组之间有许多同名音,设计上肯定考虑的是同名同律音,而不可能是同名异律音。因此,理论上,或说设计上,并不存在异律替代的问题。至于实际编钟因调律不准而出现的差异,不能视为设计者的有意安排,更不能成为理论上异律替代的依据。

曾侯乙编钟的音律设计,由于双音三度关系,必然考虑到追求纯律。然而为使旋宫多样的实现,起码三宫(宫、宫角、宫曾,徵、徵角、徵曾,商……)循环的理想、愿望是客观存在的。而实际通过调律的实验以达到十二宫循环转调的可能性也是存在的。现在看来,王湘先生在《曾侯乙墓编钟音律的探讨》〔14〕中所采用与平均律相比较的研究方法,以及其研究的结果,与编钟设计者的思路是比较接近的。这一点,也是笔者在对上层钟的分析研究后才得到的启迪。纯律律制的设计目标是依据音乐的需要(详述见下文),这种需要与十二均律的旋宫需要似乎矛盾,实际是可以通融的,正像大小调体系的音乐(如钢琴作品)与十二平均律之间的共存关系一样,它丝毫不能动摇原音乐的风格对原律制的依存和需要。

四、双音编钟的客观评价

与律制要求的同一性

依据双音钟所固有的双基峰特性,编钟产生的律制必然倾向纯律,这是毋庸置疑的。这种律制是否出于当时音乐实践的需要,是否是设计构想中的预期目标,还是由于双音编钟的特殊结构的限定所产生的结果?这一问题涉及中国音乐史中有关纯律实践的断代问题。此课题曾引起不少学者的关注,今想借讨论“钟律”的问题作进一步探索。

很久以来,在传统的音乐文化教育影响下,人们普遍的观念是,纯律只有在复调音乐和主调音乐的实践中才能生存,甚至给纯律与大小调体系之间划了简单的等号;又由于历来儒家所推崇的雅乐与三分损益律有不可分割的联系,致使近一代人长期来认为中国古代音乐中只存在一种律制——三分损益律。虽说现代一些理论家从古代琴律中探索了古代纯律实践的可能性,但琴律与双音编钟中所出现的纯律是否同出于一种需要还需商酌。

相当一部分人认为,中国古代音乐中纯律因素的出现,是由于古琴“徽”的出现。由此,关于琴徽出现的断代问题直接关联到纯律实践的断代问题。有关琴徽初出于汉还是魏晋至今在学术上争论不休。自曾侯乙编钟出土后,钟律中的纯律应用事实,将中国古代纯律实践的年代推前了整整一个多世纪。

琴是最早用于雅乐的乐器。琴自由宫廷走向书香门庭后,成为封建文人体现涵养、寄托情感不可缺少的器物。〔15〕自后琴的音乐发展走与宫廷雅乐不同的道路,由此派生了与宫廷雅乐不同的新雅乐风格。这新的风格的产生,当然与琴的徽位的产生、应用以及新的演奏技巧、新的定弦方法的产生是分不开的。

然而,双音编钟的钟律却是在不同历史条件下发展起来的。如果说琴律中的纯律是在雅乐发展中产生的,那么钟律中的纯律却是在俗乐发展中产生的。

近来所发现的双音编钟,大都出土于原楚国势力范围内,故与楚的音乐文化有必然联系。所谓“楚声”的俗乐早在西周时已进入宫廷,有《汉书·乐志》所说“周有房中乐,至秦名曰《寿人》。……高祖乐楚声,故房中乐楚声也。”以及《旧唐书•音乐志》所说:“平调、清调、瑟调,皆周《房中曲》之遗声也;汉世谓之三调。又有楚调、侧调。楚调者汉房中乐也”可证。

据《魏书•乐志》中引陈仲儒奏议说:“其瑟调以宫为主,清调以商为主,平调以角为主。”何谓“以商为主”?这里并非指的是商调式,而是说清调以黄钟为商(俗称“宫为商”)。“主”指的是黄钟之宫位,这是“为调”称谓方式。陈仲儒奏议中所说“清调”的问题,用曾侯乙编钟上层二、三组中的“商”所在律位“黄钟”去解释既简单而确切,不存在像琴律的叙述中有“一弦为宫”还是“三弦为宫”的问题。

黄钟为商,清调当用无射均,后世常用“无射清商”一说,可能也渊源于此。《吕氏春秋•孟夏纪》说:“其音徵,律中仲吕。”“乃命乐师习合礼乐。”“天子饮酎用礼乐”。此宴乐也是用的无射均。

曾侯乙编钟上层二、三组纽钟,正是以黄钟商为主,无射为均。这是非常适合演奏“清调”的乐编和律制,是楚音乐文化对曾国影响的有力见证。

楚商清乐为何好用无射均?因以正宗的三分损益十二律为基础的十二个宫调系统,其各系音阶结构不全是纯正的雅乐音阶,其中有六个宫系音阶不同于雅乐音阶结构,在不同程度上接近纯律音阶,其中尤以无射均、仲吕均,夷则均、夹钟均等最接近纯律。〔16〕适用接近纯律结构的宫系音阶与雅乐在音阶的雅正方面以及风格方面都是格格不入的。楚商清乐在进入宫廷后,在只能使用以三分损益律定律的带品位乐器(例如编钟)时,选择最适合表现自身风格所需要的宫系(包含音律结构及调高的内容)来使用,也是很自然的。

俗乐在先秦宫廷中是不能上大雅之堂的,它只能在“声淫及商”“非武音”这样的诘难声中求生存、求发展。所谓“非武音”指不同于宗周雅乐而言。当不同于雅乐风格的通俗音乐出现时,每每遭到朝野旧儒群起而非之,往往被贬之为“淫乐”。

《吕氏春秋•孝行览》所说:“凡能听音者,必达于五声。人之能知五声者寡,所善恶得不苟?客有以吹籁见越王者,羽、角、宫、徵、商不缪,越王不喜,为野音而反悦之。”已将两种不同音律结构的音乐的本质,概括得很明晰。所谓“不缪”指雅正的音律(乐)。所谓“野音”当指音律结构不同于雅乐古音阶结构的音(乐)。楚商俗乐正是用了接近纯律的“野音”才“人之能知”者多,方能在民间世代相传。

为根究钟律与民间俗乐的渊源关系,我们曾对荆楚西曲发源地的一些演唱风格非常道地的湖北荆州地区钟祥民歌进行了测音、分析,发现这些与曾侯乙编钟出土地(随州市)毗邻的钟祥民歌中,凡三度音程几乎均接近纯律三度,并还有纯律大三度或小三度的连续进行。〔17〕

黄翔鹏先生曾就古今传承关系讲过这样一段话:“中国历史上的‘雅乐’一般地不是真正古乐,而‘今乐’却一般地具有古远传统。……我们如果放眼于宫廷之外,就可以看到传统音乐的真正广阔天地和古今传承关系的真实规律。”〔18〕笔者正是通过对荆州地区民歌的“今乐”与对楚商清乐有着密切联系的曾侯乙编钟钟律的较量后,才深刻地理解了这“真实规律”的确切含义及黄先生所思所虑的真知灼见。

凭依这类考证和较量,可以得出这样的结论:中国古代音乐中,纯律早在先秦已得到广泛应用;中国古代汉族的民间音乐不是一般认为的只是以“五声音阶”为主体的乐制;纯律也不是只有进入专业创作阶段才可能出现,也即不是一般理解的单音音乐时期的律制一定是五度相生律。

具有纯律风格的俗乐进入宫廷后,古代聪敏智慧的乐工,巧妙地利用了三分损益律中最适合俗乐风格表现的几个宫调,来保存和发展了俗乐,以致在以后的发展阶段中逐渐渗透和风化了宫廷雅乐,组织了由宫廷俗乐发展起来的大型套曲,确立了俗乐在宫廷音乐中应有地位。但由于封建御用文人的腐朽保守思想的长期存在,三分损益的不可动摇的制律方法,致使俗乐的发展受到宫廷设施的一定约束。直到北宋政和四年(1114)大晟府奏文还在说“宴乐诸宫调多不正,如以无射为黄钟宫,以夹钟为中吕宫,以夷则为仙吕宫之类”的话。所谓“不正”和“野音”是一个意思,这里不仅是调高的问题,主要指燕乐所用的无射、夹钟、夷则等均的音律结构不雅正(接近纯律)。燕乐中某些乐曲只能用无射、夹钟、夷则、仲吕等宫调来表现自己特有的风格,这本身就是受到律调约束的一种表现。

现存的曾侯乙编钟之钟律,虽还尚留有这种束缚的痕迹(如以无射为首律的上层二、三组钟),然而它毕竟在与雅律的相摩相荡中冲决了历史之桎梏,涤荡历史积秽,创立了适合自身需要的,可与三分损益律相抗衡的新的十二律体系图片曾体系。如果此编钟能在调制钟律的技术上达到像表5中所要求的水平,它不仅十二宫调的音律结构一致性好,十二宫调的旋相还宫也将进入自由王国。

笔者认为,在中国古代音乐历史上,只有纯律实践的存在,才可能出现双音编钟在设计上的构想。这是我们透过双音编钟的客观评价所领悟到的客观史实。

注释:

〔1〕A.N.Curtiss and C.M. Giannini, Character of bell tones,/.A.S.A•4(1933).

〔2〕蔡秀兰、郑敏华、陈通:《古钟形状和特性》,载《声学学报》,1987年第2期。

〔3〕[日]安藤由典:《乐器音响学》,日本音乐之友社出版,1971年。

〔4〕[日]小幡重一:《实验音响学》,日本岩波书店出版,1933年。

〔5〕L.S.Loyd,Musical Ear, Oxford university press , 1940.

〔6〕郑荣达:《结合音的新概念》,载《乐器》,1987年第2、3期;见本文集第27—36页。

〔7〕同注〔6〕。

〔8〕参看中央音乐学院民族音乐研究所调查组:《信阳战国楚墓出土乐器初步调查记》,载《文物参考资料》,1988年第1期。

〔9〕经笔者分析后,已将13号钟从上层三组移归上层二组。无号钟应为原缺失之钟,现按二组排列格式将所缺钟的音位补上。

〔10〕黄翔鹏:《曾侯乙钟、磬铭文乐学体系初探》,载《音乐研究》,1981年第1期。

〔11〕《国语•周语》,转引自吉联抗《春秋战国音乐史料》,上海文艺出版社。

〔12〕[日]东川清一:《关于调》,载《音乐艺术》,1981年第12月号。

〔13〕《宋史》卷一二六志第七九,转引自吉联抗《宋明音乐史料》,上海文艺出版社。

〔14〕载《音乐研究》,1981年第1期。

〔15〕田可文:《隐逸思想:魏晋南北朝琴曲的重要内涵》,硕士学位论文,1988年。

〔16〕郑荣达:《关于出土古乐器实测音响的记谱问题》,载《音乐艺术》,1984年第1期;见本文集第11—16页。