内容提要:中国民族和声实践与理论思考始于20世纪初。赵元任的早期和声实践及其理论便是证明。接着,萧友梅、贺绿汀、王震亚等人分别在涉及和声理论的音阶/音列、和弦的结构及五声调式等方面作出的探索,对民族和声理论的形成与发展产生了重要影响。

关键词:和声;民族和声;五声调式;音列

作者简介:张巍(1966~ ),男,上海音乐学院教授,博士生导师(上海 200031)。

中国民族和声这一说法看来是约定俗成的,目前的文献难以考证其最初的出处或提出这种说法的道理。如果深究这一概念,恐怕其中会引起一些纷争。例如,对于中国这样一个多民族的国家来说,这个“民族和声”是否也是“多民族”的?或者说,如果认可这个多民族的范畴,对于许多谈到民族和声就会符号化地想象为五声调式的人来说,许多民族的调式却并非是五声调式的。大多数情况下,五声调式至多是一种汉族常见的骨架调式。而其他许多民族的调式可能是六声、七声,或者是三声的。因此,黎英海《汉族调式及其和声》一书的标题对风格范畴表达是比较准确的。而将其他民族的调式都看成(或猜测)是以五声调式为基础或骨架而产生的,则难免有些牵强附会。显然,一种调式的形成是科学、地理、宗教、文化、语言乃至个人的哲学美学观念等多种因素影响下的综合产物,但其呈现却又由于上述因素的作用及其特定的音高组织方式而具有特别的风格样态。这就好比西方的自然大调式与伊奥利亚调式以及中国含两个偏音的七声调式之间,音阶的顺序和内部的音程关系看似相同,但最终在音乐中呈现出的风格却是完全不同的。因此,在未能找到一个更加恰当的概念之前,本文仍采用“民族和声”这样一个“大家似乎是习以为常”的说法。这一方面是方便起见,更重要的则是将其作为一个概念的坐标,以便我们更加方便地对历史中的风格理论的形成进行相对客观的观察。当然,中国的民族和声理论是否业已形成与西方功能和声相似的自洽的理论体系,[1]或许将来会有更加学理化和权威性的表达,但百年来许多作曲家和音乐理论家们在民族和声理论构建过程中的努力不容忽视。一些早期的观点和在语言运用方面的尝试,今天看来或许浅显,但其中的出发点与思路,在很大程度上仍然对于今天的民族和声理论研究具有启发性作用。即便是一些有时代局限性的成果,也能从中发现,今天在许多理论和教学问题研究上的裹足不前,其实与历史是有所关联的:一些问题的产生或许是因我们中断了与历史的联系所致;另一些问题的出现,则可能要归因于我们还无法从历史的思维惯性中摆脱出来。因此,本文聚焦中国近当代民族和声理论的早期探索这一话题,与其说是对历史的兴趣,还不如说是对未来音乐理论研究话题的一种期待。基于以上考虑,本文将对20世纪早期民族和声理论生发过程中的一些问题加以重新审视,而对于早期作曲家们在创作实践中民族风格和声语言的探索和应用这个重要则另行讨论,尽管二者的联系显而易见。

一

从文献上看,关于民族和声风格的写作问题的学理式讨论将赵元任《中国派和声的几个小实验》这篇文章视为开端,大体已形成了共识[2](这里“派”所表达的,实质上就是所谓“风格样式”)。这篇1928年10月发表在国乐改进社《音乐杂志》上的文章,在很大程度上是对此前他在音乐创作中所碰到的诸多风格问题的一个回应。此前,赵元任的创作颇多,包括1915年创作的风琴曲《花八板与湘江浪》、1926年创作的歌曲《教我如何不想她》以及1927年创作的合唱曲《海韵》,无不脍炙人口、广为流传。即便今天看来这些作品也具有较高的艺术价值和专业音乐创作史的研究价值。但显然多声部写作(实际上也是和声写作)问题,无论是在这几首作品或是他的其他作品中都是无法回避的。

中国本来几乎没有和声,怎么叫“中国派”的和声呐?这就要看有没有法子把和声中的和弦或副调儿做得也有点像中国的乐调,而同时跟主调又可以配得起来。这个配法大概不能严格地全照和声学里的详细规则,但是总要合乎和声学的普遍的原则才好。[3]

显然对于中国是否有“和声”这一说法,后来的学者表达了不同的看法。如果将和声这一概念从纵向结合及横向运动两个维度广义地理解为“和音”——任意两个或两个以上的音的结合以及这些和音的自然运动,而非西方基于调性功能体系原则且按三度关系结合的三个或三个以上的音及其规则化的运动,那么,在中国的许多民族中都自然存在这样的和声。例如赵德义在《侗族民歌的调式与多声部研究》文中就提到,在侗族民歌的齐唱旋律中就存在着声部的“分叉”而形成“和声”。这种声部分叉以三度为核心或基础同时又可以分解出二度、四度、六度、七度等自然音程并形成各种和弦;[4]而梁甫基在《广西民间合唱中的和声因素——广西民间多声部音乐研究之一》一文中也专门谈到,在广西不同民族的合唱表现形式中,一唱众和的多声部合唱形式是一种常见的歌唱习俗,其“和声音程以四度、五度、大二度、大小三度、大小六度较为常见”。[5]在这些论文中,作者大多是从西方和声理论的角度观察中国不同民族音乐中的多声部现象,并将其中“和声”的运动规律按照西方大小调功能体系的逻辑进行解释。但现今即便不采用这套逻辑进行观察,这些民间音乐中所形成的“和音”的音响及其一定规律的运动仍是客观存在的。尤其是在这些论文中都不约而同地谈到以二声部旋律的结合为基础所产生的各种所谓和声现象。这实际上就是中国民间音乐中自然的和音形态。

或许学界今天认为赵元任 “中国是否有和声”的诘问具有历史的(或文化的)局限性,但从另一个角度来看,在彼时中国专业音乐创作尚处于初始阶段,在中国的专业音乐教育引进西乐、整理国乐的起步之时,他从自己的创作中已经敏锐地发现,如果完全按照西方和声学的原则来进行创作,其风格冲突是无法回避的。而且,这样的风格显然无法与中国民歌中的风格特征相适应。音乐必须在合乎和声学普遍原则的基础上对其中的一些规则进行“中国风格化”的改变,才能与中国人的听觉习惯相适应。这样一种处理中西音乐风格融合关系的观念与思维方式,对中国专业音乐创作和理论发展的每个阶段无疑都产生了深远的影响。

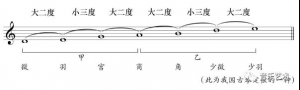

正因此,赵元任的一些“小实验”首先是从上下二声部旋律的结合方式上来考虑的。在他看来,在为一条旋律写作其低音声部时,用sol、la、do这三个在中国音乐中常见的音组进行作为下方的副旋律远远比sol—do、la—si—do和sol—si—do要好得多,而且在上下两个声部进行音程结合时,并非只有四度或平行四度音程可以反映出中国的风格,平行五度的进行这种在西方功能和声中看似不合适的进行在中国风格的旋律配置中却是可行的。在谱例1中我们就可以看到他所推崇的这种平行进行。值得注意,就在于这种平行五度(如第一行第一小节的第三、四拍,第四小节的第三拍;第二行第二小节的第三拍,以及第五小节和第六小节中的平行五度等)在其后面都进行到三度或六度而具有一种让听众较为踏实的结束感。

谱例1

从这个简单的谱例中可以看出,赵元任的副旋律写法与其说是和声的运用,还不如说是一种二声部的对位技巧——是对西方对位实践原则的拓展,而拓展的依据就在于他遵循了中国风格的要求和听众听觉的习惯。这种“实验”虽然极为简单,但却无法通过西方的和声连接规则或对位技术规范去解释。

或许我们无法将这种做法称作为和声理论——一定程度上将之理解为作曲法或对位法可能更加恰当。如果说,将传统的西方作曲技术理论分成所谓的“四大件”的话,这或许也可以看成是其中之一——复调/对位在中国音乐创作中的发端。[6]但赵元任关于西方与中国音乐的调式问题的讨论则完全可以将其看成是和声理论的一个重要部分。即使是在今天的中国理论界,关于中西方调式理论的体系化研究和二者之间关系的研究,实际上都是不够的。这也从另一个角度反映出在引进西方和声理论过程中的诸多不足。赵元任是将西方的中古调式与中国的民族调式进行比较来说明中国民族调式的特点的。在他看来,与七声音阶的中古调式相比,中国的民族调式其源本上是五声的,即便在实际运用中由于加进清角、变宫或变徵、闰所形成的七声调式(或六声调式),究其本质仍是对宫、商、角、徵、羽这五个核心音的一个变化而已——并没有出现新的音名,其本质上或是大多数的使用上仍然是五声音阶。由此,“自然音阶”(diatonic)一词在西方与中国便有了两种不同的解读:前者是一种七声调式的自然音阶,音阶中一个音和另一个音阶中的每个音都体现出“相邻”与“经过”的特点。而后者则是一种五声调式的,音阶中的音之间必定会存在着间隔。因此从风格上看,西方调式中四音音阶中四个音的级进可能就不完全适合中国的风格,而在中国五声调式中更加自然的表达则应该是三个音的。见谱例2。

谱例2

这其中实际上包含了两种重要的关于传统音列概念的再思考:第一,“级进”这一概念并非一定是二度关系的,五声调式中的三度出于其调式风格特征的考虑也可以被视为级进;第二,与之相关的是,当一个五声性旋律用功能和声中的三和弦进行配置时,所形成的在三和弦基础上的“加音结构”对于中国五声性风格而言应该是一种极为自然的和弦结构。前者本质上改变了我们对于西方典型外音的看法,而后者则部分改变了对于西方典型和弦构成方式的观念。事实上,随后许多和声民族化的探索——无论是理论抑或是实践,有相当一部分都大体是在这样一种路径之上进行思考与发展的。如桑桐在其《五声纵合性和声结构的探讨》一文中,概括性地提出了三种构造五声性旋律的和声方法。[7]尽管其中之一的“五声纵合性方法”是该文中讨论的重点并独具见解,但文中所提到的“三度结构性和声方法”显然与上述赵元任的观点是一致的。值得注意的是,二者在看待这个问题上的角度显然有所不同。赵元任是基于西方的和声原则讨论这一问题——亦即讨论传统和声与中国旋律线相结合的方法;而桑桐则认为以三度叠置和弦为基础的和声方法且强调和声的功能性会使和声思维变得狭隘且束缚了思想。因此,他将五声调式旋律中的各音作各种纵合化来构成各类和弦结构——旋律与和声相辅相成——的方法,无疑为作曲家们的创作实践提供了更多的可能性。

或许可以认为,将两个不同时代、不同人物的观点放在一起讨论未免有些牵强,但实际情况是,桑桐早期音乐中的和声语言就已经是其后来民族风格理论的先行实践了。而在赵元任这种看似矛盾的中国民族风格观点中,包含了他自己关于中国民族风格的独特见解。与专业音乐家通过音高与和声语言的一致性来处理风格的角度完全不同。作为一位对音韵学有着深厚研究的语言学家,尤其是一位对于中国方言中的声调(音韵)问题尤为关注的学者,他在音乐创作时,尤其是歌曲的写作时,并非简单从音高的形态(诸如五声性形态)去考虑中国民族风格特征,而是从语言的声韵腔调方面去考虑风格,其旋律中音高的使用和旋律的走向更多则服从于其音韵学中的考虑,且将这种对于旋律音韵特征的考虑看成是一种中国风格的表达。赵如兰在回忆赵元任创作歌曲《老天爷》时就曾谈到:“他并不是有意识地要在这首歌曲《老天爷》上保持或采用某种特别的中国风味技巧。他主要关心的是使旋律与歌词通过节奏和音调变化得到密切结合。”[8]也就是说,如果在创作中更多地考虑语言音韵本身的特征,突出了歌词的表现力,就不必在意变化音的使用是否采用相对风格统一一些的五声音阶。这一看法显然与谭小麟的观点是不完全相同的。在第一次听到《老天爷》这首歌曲时,谭小麟就认为,在这首通篇都是F大调五声音阶风格的歌曲的高潮处采用了♭D音,伴奏中又用♭D—F—♭D这一和弦来强调,且最后的终止又结束在F大调的三和弦上,这些做法显然是“非中国味儿的”,与中国五声音阶的风格实不统一。尽管在最终的版本中,赵元任采用了谭小麟所建议的结尾处理,并认为这种方式“更统一,在艺术上也更加给我们一个满足感”[9],但他显然在观念上是没有改变自己的看法的。他认为:“西方和声中的这样一些方法并非是西方作曲家可以垄断的,只是运用得略微早一些,仅此而已。”[10]由此可见,赵元任对于音乐风格音韵化而非音乐化的理解与解读,使得我们对于风格这一概念的认知具有了更加有趣的认识角度。

二

似乎在前文中所关注的上下旋律的二部对位问题、调式音阶中的中西处理方法问题、一带而过的和弦结构问题以及赵元任对于“中国风格”的独特认知问题,呼应了他所提到的“中国本来几乎没有和声”的说法,但他对于如何在西方和声的背景下进行中国风格化技术的探讨,以及从调式及音阶的角度来思考中国风格的旋律与和声问题,既是他本人始终关注的问题,[11]又是今人从中受到启发并从和声的角度找到、理解民族风格的最佳路径。在今天看来,这些问题都与广义的音高理论相关,只不过传统的和声学功能理论是音高理论中特定时期的一种语言组织方式而已。

萧友梅在1930年发表的《古今中西音阶概说》[12]一文无疑也是从这个角度来思考该问题的。没有任何证据表明萧友梅的这篇文章受到了赵元任文章的启发,甚至今天大多数的音乐理论家们也并未将萧友梅的这篇文章与民族和声理论的早期探索相关联。然而,如果将赵元任文章中所讨论的问题视为民族和声风格中所必然出现的问题且作为民族和声理论发端的话,那么萧友梅的这篇文章就自然出现在研究者的视野当中。

文中有两个重要的观点值得我们关注:第一,古今中外无论哪一个民族作出的曲调没有不采用特定音阶的,想知道某民族的音乐,必须先从他们爱奏的曲调入手;第二,想知道他们曲调的组织,要先研究他们所用的是什么音阶。尽管五声音阶今天成为耳熟能详的一种调式音阶,且为听觉所习惯并成为一种民族风格的固化,但在萧友梅文中则非常清楚而客观地表述了这种音阶并非中国的产物,而是存在于不同历史时期、不同国家的各个民族之中。而对于这种音阶的使用,也不仅仅是中国人喜欢用,世界各个民族都喜欢用。无论是在公元前的古希腊还是后来的罗马教堂等,五声音阶都是创作和音乐生活中常见的一种调式音阶。只是随着七声音阶的兴起,五声音阶才逐渐从实践中淡出。萧友梅是从希腊的四声音阶作为音阶的起点来涉及音阶中的音程关系问题。作为现代调式音阶的基础,四声音阶作为一个基于四度框架内音的排列,实际上有着极为复杂的内部组织方式,这其中一个重要的原因就在于,一个四声音阶中各个音是有着各种升高和降低的自由选择的。这样便导致了四声音阶具有各种不同的排列。尽管萧友梅没有对这些早期的理论问题进行更加深入的描述与介绍(即便是今天对于调式音阶的讨论——无论是西方还是东方的,其实都是有限和欠缺的),但他对于多利亚、利底亚和弗里吉亚这四种常见的四声音阶调式的概括,显然为理解在此基础上所构成的七声音阶的形成展现出了一个历史的联系。

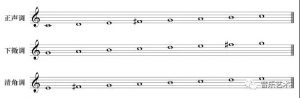

在萧友梅看来,西方的五声音阶实际上是古希腊两个同构(内部音程关系相同)的四声音阶的结合(见谱例3中的“甲”与“乙”),而这种音阶样式在格里高利圣咏中是可以广泛看到的。尽管中国的五声音阶的出现更加久远且生成方式与之不同,但西方这种音阶结构与中国的五声音阶其实是相同的。

谱例3

从文献上看,萧友梅应该是最早将“调式”这一术语引入到中国,同时将五声音阶视为调式音阶的理论家。他在文中说:“五种五声音阶中用得最多的是宫调式,其次算是羽调式。”[13]如果以古代十二律为基础,每一律(从黄钟音始仲吕音结的五度相生循环)都可以作为宫音,那么“每一种调式可以有十二个调,五种调式自然就有六十个调”[14]。这样来看,五声调式音阶自然就形成了一个庞大的调式系统。萧友梅对于西方六声音阶的讨论,是将G音开始向上的20个音按每六个音[15](GABcde)为一组共分成七组,并将这七组六声音阶又分成三种(第一种称为硬六声音阶,第二种称为自然六声音阶,第三种称为软六声音阶)来叙述的。有趣的是,萧友梅认为广东“洋琴”(今扬琴,也称为“铜丝琴”或“蝴蝶琴”)的调弦体现了这种音阶与中间音乐的关系。在他看来,这件乐器应该是马可波罗造访中国时的产物。其定弦方式为三组,第一组采用了硬六声音阶,第二组采用了自然六声音阶,而第三组则采用了软六声音阶,这显然就是一件六声音阶的乐器。在萧友梅那个时代,西方乐器定弦实际上已经有了非常丰富的变化——与今天的方式大致相同。所以萧友梅就调侃道:“在中国能够找出一种外国早已经废止不用的乐器来证明八百年前的音阶,总算是一件很巧的事,足以证明我国人的保守性了。”[16]

萧友梅对于七声音阶的讨论是他文章的重要部分,也比较集中地反映了他对中国调式音阶问题的认识。一方面,他比较完整地从希腊七声音阶开始说明了后来的教会调式与希腊七声音阶之间的关系,以及自扎利诺《和声学》发表之后自然大调(伊奥利亚调式)、自然小调(爱奥利亚)与之前的关系,另一方面,他也厘清了中国从五声音阶到七声音阶形成过程中的一些“误会”或是附会之说。他认为:中国七声音阶的构成并非在五弦琴改成七弦琴过程中加入一条变宫弦和一条变徵弦(实际情况是加进了第一条和第二条弦各自的八度)而成,而应该是《新唐书》(礼乐志)及陈沣《音律通考》中所说的变徵和变宫这二律的进入,即“变徵与徵、变宫与宫,皆相连二律不隔也”(即二者之间呈半音小二度关系)。所形成的七声音阶如谱例4所示:

谱例4

这个音阶显然与教会调式中的利底亚调式音阶完全一致。尽管其来源不可考,但晋朝的文献中所提到的荀勖十二篴(即“箫”)制中已有了以下三种七声音阶:

谱例5

这三种七声音阶显然就如同前述的利底亚调式、伊奥利亚调式、爱奥利亚调式。根据陈沣的解释,尽管荀勖按照中国古代十二律制作了一套完整符合这个律制的12支箫,但在制作箫时这三种七声音阶就已经存在。如果每一支箫都可以吹出这三种音阶,那么十二支箫就可以吹出三十六个调。而在梁武帝时,每支笛箫都可以吹出七种音阶,十二支笛箫便能产生八十四调。从文献来看,萧友梅认为中国的七种七声音阶演变成八十四调始于五代是确凿的。换言之,这与西方以十二平均律作为基础的七个教会调式、每个调式都有十二个调、共产生八十四个调的情况是完全一致的。不同的是,在具体的音乐实践中,并非每一种调式都得到了广泛的使用并获得了足够的实例。难能可贵的是,萧友梅在关于七声调式音阶的论述中,以历史发展为线索,将八十四个调对照中国的古代音名进行了详细说明。

在当时的中国,这样整理国乐理论的工作是难能可贵的。这与赵元任从实践中所引发的讨论所带来的启发性完全不同。如果说赵元任对于中国风格和声的讨论是一种实践的联想,那么萧友梅的工作则是从中西音阶的溯源和相互比较的角度梳理和观察被视为中国民族风格标志的五声音阶及以此为基础的六声、七声音阶的形成与发展线索,从而使学者更加直观地发现中国五声音阶形成与发展的脉络,进而从历史和理论本身说明了中国风格并非一种狭隘的、简单音响的不断呈现,而是有其丰厚的历史基础和在理解这一风格时广阔的音乐实践空间。当时中国专业音乐创作刚刚兴起,故萧友梅的研究中所蕴含的这种意味并不是所有人都能完全领略的。

三

以上从广义的音高理论角度观察了萧友梅的研究,并将中国的调式理论纳入中国风格的和声理论中进行讨论。这里再从实践角度来看。贺绿汀在这个时期所持观点与赵元任大致相同,即不认为中国存在西方意义上的和声。这一看法实际上来源于他在现实音乐生活中获得的一些感受。他在《和弦研究》一文中指出:“西洋音乐初到中国来的时候,它的和声与对位的变化除极少数大都会的人之外,都是不能领会的,他们听到的不过是一堆极其嘈杂的声音在响,因此许多人对于西洋音乐发生极大的反感。”[17]换言之,当时的中国对于西方的音乐及其和声是不能接受的,在专业音乐界这种现象恐怕也不少见。因此,他的《和弦研究》就是要说明西方音乐中的这些和声音响的产生,实际上并不是偶然的,而是经过了长期的发展和变化产生的。尽管贺绿汀在这篇文章中并没有直接讨论民族和声的理论问题,也未涉及音乐创作中的民族风格问题,但就文章中所讨论的内容来说,无疑为上述两个方面问题的理论思考建立了一个背景。也就是说,民族和声理论的问题不仅仅涉及赵元任在创作实践中所碰到的风格适恰性问题,以及在萧友梅的文章中所提出的中国调式音阶理论问题,而且同样重要的是一种基于调式理论的和弦构造问题。在西方和声理论发展中,随着自拉莫到里曼理论中调性的建立与发展,已经形成了一套完整的调性功能体系。而这套体系的基础,不仅仅是首先解决了和弦构造的基本原则,而且还找到了不同和弦之间的联系,并围绕调性中心组织和弦及其彼此之间的等级关系。但在中国当时的音乐中,即便存在多声部音乐形态,但这种形态所形成的和弦结构显然是一种偶合化的,大多是一种和声音程式的音响,三音和弦的结构较少,更谈不上所谓的和声思维。从这个角度来看,中国民族和声如果要形成所谓的理论体系,和弦材料的形成是首当其冲的基本问题。

贺绿汀对西方和弦结构的讨论,是将其置于大小调功能体系之中的。有意思的是,当讨论这些和弦在调性中的作用时,他通篇采用了中国的宫音和弦来指代大小调音阶中的主和弦。虽然未能在这个线索上进行更多的涉及和论述,但于贺绿汀而言,中国民族调式中宫音上的和弦无疑同西方大小调体系的主和弦具有同样的价值和作用。在他看来,西方音乐中和弦的构成来源于两种方式:一种是由泛音列产生——诸如大三和弦主和弦、下属和弦和属和弦(及其七至十三和弦)等,而另一种则完全来自于经验的方法。经验的方法则是用三度、四度、五度甚至是二度音程构成和弦,其和弦的多样性与复杂程度远远大于由泛音列所产生的和弦,诸如更多的变音七和弦结构和变音九和弦结构。他这些关于和弦的研究及其观点,尽管没有明示,但实际上都是基于西方的传统和声学理论的讨论。例如,他认为变音和弦就是其他调中某些音的借用,因此,这样的和弦自然而然就具有了其他调的因素和转调的冲动(从哪个调借用就会更自然地转到哪个调上),但如果对这个和弦的变音进行自然音的纠正,就会回到原调;减七和弦以及各种变和弦更适合用作转调和弦,等等。他甚至还关注沉音列的问题,并认为沉音列的现象尽管是霍普曼和里曼等人的巧辩,但这种巧辩无疑是精妙且合乎逻辑的。文中所有对这些基本和弦理论的介绍和讨论,无疑为中国民族和声理论的逐步发展提出了一个思考的线索和路径。实际上在他1934年创作的《摇篮曲》中就已经有许多关于四度结构和弦、二度与四度和弦的结合,以及和弦在运动时采用中性功能和弦等和声语言进行中国民族和声风格的尝试。与其他作曲家不同的是,在这些尝试中一个非常重要的理论思考就在于其和声的构造是基于五声性调式基础的,而不是西方大小调基础上所构成的和弦进行附加音的处理。如果进一步观察桑桐关于五声纵合化理论的思考,就会发现这其中所存在的内在联系。

如果说贺绿汀的《和弦研究》从西方和声理论形成的基础理论上给中国民族和声理论的发展提供了一些逻辑化线索,即中国民族和声理论的形成理当去关注和弦的构成,那么王震亚《五声音阶及其和声》[18]一书则更加全面、系统地讨论了民族和声理论中的诸多问题,并被今天的许多理论家们视为“我国第一部研究五声调式和声的著作”[19]。从篇幅上看,这部不足1.5万字的“著作”或许更像是一篇论文,但其理论架构却比此前的相关论文更加完整,且理论逻辑更加清晰和缜密。这一方面应当归结于作者对于民族和声问题的系统性思考,另一个方面则得益于20世纪20年代之后二三十年里中国对西方和声理论的引进这段时间里,无论是翻译或是自己编写的西方传统和声理论的书籍与教材等已经有了一定数量。尤其是一些经典的西方和声技术理论,如里姆斯基-科萨科夫、普劳特、欣德米特、该丘斯等人的著作,不仅涉及和声的学术理论,而且还更多地讨论了和声写作的技术理论问题。这些理论自身体系的逻辑架构无疑给中国理论家们以很大的启发。因此,在这本只有四章的小册子中,关于五声音阶的讨论、基于五声音阶基础上的和弦、转调、调式与主音、变音、和弦外音以及终止式的讨论,无疑将民族和声中的若干问题纳入了一个相互依存、相互联系的逻辑关系之中。

用西方的和声语言来处理中国风格的旋律无法获得风格的协调。这个既是实践又是理论的问题是当时作曲家和理论家们面临的共同困难,所以王震亚强调“应该自中国已有的旋律中去寻找中国的音阶与中国的和声法则”[20]来解决这个问题。这其中包含两个方面的问题:第一,较之于大小调音阶,西方的中古调式音阶尽管其主音位置不固定的特征类似于中国调式,但实际运用中并不适合用来解释中国的旋律而将其替代为中国风格的音阶。由此,看似简单的中国五声音阶应该成为中国和声的调式音阶基础[21]。第二,虽然中国民间音乐中缺少和声性乐器,但一些仍具有和声特征的民族乐器(诸如琵琶、笙等)以及一些民歌的旋律中也会经常出现一种四度或五度的音程结合关系;西方也有作曲家(如德彪西等)常常采用这种四、五度结合的和声来表达中国或东方风格。因此,四度或五度音程结合的和声更加适合中国的旋律,用来作为中国和声的基础也是自然而然的。可见,用五声调式音阶与四五度音程的结合形成和弦结构,并以这两种现象为基础来研究中国民族和声问题是王震亚和声理论体系形成的前提条件,而这种研究的基础显然与本文前述的早期研究方法和理论是一脉相承的。

在王震亚的和声理论中,五声音阶的形成以及五声音阶中调的确定是其理论的几个核心观点之一。在王震亚看来,五声音阶是向上五度或向下四度的五个相邻音构成(大调音阶则由这种关系的相邻的七个音构成)。七声音阶中调性的确定,在于七个音中两端形成一个三全音(增四或减五)的关系。这个三全音对主和弦根音与三音的倾向性确定一个调。换言之,两端的这个音程既形成了对主和弦的倾向,同时也是这个四/五度音列循环中一个调的边界,它对一个调产生了约束,若多出另一个音便会产生新的调。见谱例6

谱例6

由此,王震亚认为,考虑七声音列受两端的音约束这一特点,如果确定一个五声音阶的调,就在于这五个音的两个边界音的大三度关系,亦即通过这个大三度关系就可以确定一个五声音阶的调。见谱例7。

谱例7

这种方法看似可行,但其中不可避免地暴露出的问题是,尽管七声音阶看似通过两端的三全音来确定调,但实际确定这个调的并不是这个三全音音程,而是这个不协和音程向协和的三度音程解决。而在五声调式的调的确定中,只是取了这种边界的音程,尽管这个音程本身是协和的,但却缺少了这种关系。因此,这种调性确定的方法在逻辑上是站不住脚的。而从民间音乐本身的特点和创作实践中的一些用法来看,确定五声音阶的调并不像七声音列那样显而易见,而是呈现出一种矛盾的特征。在大多数情况下,一种在五声调式理论中通用的做法是,虽然在旋律的运动中可能呈现出某个调的特征,但由于最后的结音不同,那么这条旋律最后的调的确立仍然是以最终的结音为准的。这看上去似乎比用三度关系来理解一个调的方式更简单。而从更深的理论层面来看,中国五声调式的“调”的概念实际上具有双重性,即在一个五声调式中“宫音”与“主音”二者之间常常是分离的,一个主音常常会出现在不同的宫调系统中,而并不是王震亚理论所描述的只是出现在一个调中。王震亚在书中所提到,五声音阶若要形成转调,只需将下方的音向上移动小二度或上方的音向下移动小二度,这种情况只带来原来的宫调系统的变化,而并不完全是主音的变化(反过来说,即便是宫调系统变了,主音也是可以不变的)。由此可见,与西方大小调中主音受到某种关系约束的情况不同,民族调式中主音的出现并不是规律的和确定的。它既不会受到某种关系的约束,也不仅仅存在于同宫调系统。

其书中的第二个重要的核心观点在于和弦的构成方法,即对五声音阶中的音采用隔一音取一音的方法来构成三音或四音的和弦。[22]从这种和弦构成的结构来看,其中既包含了西方的三和弦结构,也包含了具有五声性特色的四度音程叠置的和弦结构。

谱例8

就作者的观点来看,虽然这些三音和弦结构中包含了与西方和弦结构一致的大、小三和弦,但由于都是一种转位形态,故淡化了原有的特征而可以使用;在四音和弦结构中这些大小三和弦由于加进了所谓的“外音”(对于五声音阶来说则是结构内的音)则具有较好的五声风格听觉效果。这种五声性和弦构成方式尽管在原则上与后来桑桐的方法有所不同,但在所形成的和弦结构的基本形态上,二者之间是有着明显的联系。整体而言,由于这种“构词方法”受到五声音阶的音高数量的影响,其可能呈现出的和弦结构也一定是有限的。这恰恰也印证了赵元任最初对于五声性和弦“原材料”不够丰富而可能被穷尽的担心。[23]

与西方按三度原则形成和弦的构成方式相比,按照上述原则所产生的四度叠置和弦作为一种新的和弦基本结构,无疑从理论上部分地解决了民族和声风格运用协调性方面的认识问题,其本质与西方和声按照三度叠置和弦构词法的逻辑是一致的。尽管三十年之后赵宋光《关于和声的民族特点问题》中也提到“这样建立起来的和弦,新颖的地方是出现了一些纯四度叠置的和音”[24],但赵宋光同时也认为:“这些和音的功能究竟如何?”“他们在和声功能体系里的地位究竟如何?”由于这样的问题并没有解决,所以王震亚关于五声音阶和声的研究并没有持续下去。[25]

从价值判断的历史性特征来看,前人的研究成果总会以一种“历史的遗憾”进入到后人的视野,而这种遗憾也恰好体现了历史研究对于今天的启发。赵宋光的问题是建立在力求将西方大小调体系与中国五声音阶调式体系相结合的基础上提出的,由此而来的合理性在于他强调了和声功能属性以及个体和弦在整个功能系统中的作用。这就要求使五声音阶中和弦的价值务必体现出与西方大小调体系中的和弦所一样的价值特征。而这本身就否定了在中国民族和声的运用中产生独立理论系统的可能。如果中国民族和声理论以此为前提寻找自身的理论逻辑的话,恐怕就难以摆脱大小调功能体系和声风格的影响。换言之,缺乏功能体系中所存在的和声趋向性运动,一方面可以视为中国民族和声理论的缺陷,而另一个方面或许恰好是中国民族音乐风格特征的典型体现。进而言之,在关注音乐中的中国风格这一问题时,更多地将这种风格的核心要素放在音高与和声组织方面,而忽视了风格的形成是一种综合要素的作用。或许对于中国民族风格而言,某些要素的作用要远远大于音高/和声这种要素,例如节奏、声韵、音色及其组合方式等。从这个意义上来讲,或许就能够理解为什么赵元任关于中国风格的音乐语言表达有着完全不同的角度和观点。

实际上,王震亚在其研究中已意识到上述问题的存在并对此感到纠结。一方面他认为上述和弦在使用过程中若要使用重复音,就可以采用西方和声学中的做法——多重复根音和五音,另一方面他又在书中提到:“和弦的连接,是没有办法指出一定的规则,在五声音阶的曲子中,和弦的连接是令人最感到麻烦的,……若按西洋和声的连接法去做,效果必然平淡。”[26]尽管他没有在这本小册子中提出系统的方法来解决这个问题,但他提出了另一种可能性:“我们不得不把大部分精力集中在各声部的旋律进行上,把小部分注意力用于和声上,这样就可使这种困难减轻,在转调与变音中,对此困难的解决,也稍有一点帮助。”[27]

正是因为他以上述两个核心观点作为支撑,这种“纠结”也表现在他关于转调、变音、和弦外音乃至终止式等问题的讨论中。就和弦外音而论,由于和弦的结构来自五声音阶,那么外音的出现必然就是自然音阶中其余的音,如C宫调式中的F音和B音等。在用法上也以淡化这两个偏音的效果为主。而对于变化外音的处理方法则由于其调式理论的局限性而只能求助于西洋和声的规则,并无法给出具体的办法;再如变音进入和弦结构的处理来说,尽管他用了较多的篇幅来说明在一个五声性和弦的每个音上都可以变成变音而成为一个变音的五声性和弦,但根据他关于这些变音的解释,除了部分他将其理解为一种转调的暗示外,其余的大多数变音和弦是难以与其他和弦产生逻辑关联或是无法解释的。显然在很大程度上缺乏类似于西方功能和声体系中调内变音和弦的出现就意味着离调的观念;至于转调问题,正如前面所提到的那样,由于是依照四度/五度循环所构成的五声音阶中两端构成的三度关系形成一种调性的约束,那么对这两个音中任何一个作上方小二度或下方小二度的变化便可以完成转调。参见谱例9。

谱例9

王震亚认为,通过这种方式,可以很方便地实现像西方和声理论中的各种转调(诸如突然转调、等音转调等),只需要保持五声音阶的特征就可以了。但如果考虑到宫音和主音这两个概念的内涵时就会发现,实际上这里所形成的所谓“转调”看上去似乎与西方功能体系中的转调是相同的,但其根本却是一种同宫系统的转换,而非一个简单的调的主音的变化。其中的矛盾是显而易见的。而这一矛盾显然与前面所涉及的调式与音阶的问题、和弦的构词法问题以及和弦之间的关系与和弦进行的逻辑问题等有着内在的关联。这些问题的出现,无疑给后来的一些理论家以相当大的启发而成为对这些问题进行专题研究的基础,并通过对其研究在民族和声理论上获得了重要的成果。[28]鉴于篇幅和本文的中心话题所限,这里就不逐一赘述。

至此,已经对20世纪早期民族和声理论中的一些探索与研究进行了回顾与探讨。令人遗憾的是,许多早期的研究成果由于无法找到文献资料而不能在本文中得到研究和讨论。这其中既包括黄自在其和声教材《和声学初稿》[29]中关于中国民歌的民族和声的处理问题,也包括谢功成等人关于中国民族和声问题的讨论。[30]这或许使本文的观察无法更加全面和客观而留有遗憾。不过,从本文中所涉及的研究中已经足以发现,尽管西方的和声学理论是以一种技术理论而并非学术理论的方式进入中国并在实践中得到模仿和探索的,但我们民族和声理论的研究却是通过在技术实践的过程中发现问题而进入到了学术理论的层面。尽管并没有形成完整的民族和声理论体系,但从赵元任关于对位、萧友梅的中西音阶比较、贺绿汀关于西方和弦理论的讨论以及王震亚关于音阶、调式、和弦构成及进行关系的思考与研究中可以发现,看似是在面对西方音乐的引进所产生的应急反应下对民族和声问题的探讨,看似在不相关且在不同的时期所出现的一些具体问题的研究和探索,但实际上却具有一种内在的联系并最终落实到民族风格的实现这一统一的目标上。同时也可以发现一条非常清晰的路径和一个系统构建民族和声理论的坐标。如果能从这些研究的得失中进行更加深入的思考,我们便可以在不同的层面提出更多的新问题:是否民族和声理论一定要与西方的功能和声理论相结合才能建立起来?这种结合是以一种五声调式和声功能化来体现还是西方功能体系和声被五声调式的风格所消解?民族和声理论如果要从西方和声理论中取得借鉴与启发,是否其视野在于功能理论?西方早期的自然调式理论是否可以纳入研究的视野并给予借鉴呢?如何重新认识中国五声音阶和含偏音(或变音)的七声音阶二者之间的关系?这种关系到底是同一系统的两个不同侧面还是分属两个不同的系统?基于上述种种思考,民族和声理论的和弦结构该按照何种逻辑生成?在和声功能体系中,和弦自身结构的张力以及和声在运动过程中所产生的张力及其解决是音乐获得动力和表现力的重要因素,这种因素如何在民族和声理论中形成相应的规范和逻辑或是与其他因素一起形成相应的规范和逻辑?音高(或民族和声)因素是否是民族风格实现的关键途径?如果是,它与其他要素之间到底是一种什么样的关系?如果不是,那还有哪些因素是影响民族风格的关键因素且我们是否意识到这个问题并已经开始了相应的工作?这些基于历史过往中所提出的问题或许已经得到了一些解答——自20世纪50年代之后的许多相关研究已经部分给出了答案,另一些可能也获得了理论家们的关注并正在加以解决,还有一些或许留待未来去思考和研究。但无论如何,那个时代的音乐理论家们所做的许多工作,其最终的本意一定是希望当代学者能从中获得些许启发。

注释:

[1] 樊祖荫先生就提到,中国和声学界对于五声性调式和声理论研究的重点“主要放在实用性写作方面,并且围绕着如何解决和声的民族风格来进行”,同时也提到,“中国的和声学研究在理论上进行探讨的较少……”参见樊祖荫:《中国五声性调式和声的理论与方法》,上海音乐出版社,2017,第14页。

[2] 同①,第2页。

[3] 赵元任:《中国派和声的几个小实验》,国乐改进社《音乐杂志》1卷4期,1928年10月。

[4] 参见赵德义《侗族民歌的调式与多声部研究》(《和声学学术论文报告会论文汇编》,第168页)一文对于该现象的讨论。

[5] 参见梁甫基《广西民间合唱中的和声因素——广西民间多声部音乐研究之一》(《和声学学术论文报告会论文汇编》,第149页)一文关于该问题的讨论。

[6] 1933年由中华书局出版的王光祈《对谱音乐》(今译为《对位法》)被视为中国最早的一本关于对位方法的书籍。但从创作实践来看,“赵文”中所讨论的一些所谓和声问题就其内容来看,其实就是对位法的问题。

[7] 桑桐认为,有三种和声手法在一定的条件下适合于五声旋律,第一种是三度结构性和声方法,第二种是五声纵合性和声方法,第三种是其他特殊性和声方法。参见桑桐《五声纵合性和声结构的探讨》(《音乐艺术》1980年第1期)一文中对于该问题的讨论。

[8] 参见赵如兰《我父亲的音乐生活》(代序)中的描述,《赵元任音乐论文集》,中国文联出版公司,1994。

[9] 同⑧,第9页。

[10] 同⑧,第9页。

[11] 赵元任在1957年用英文发表在美国“国际东方研究学会”学报《东方人》第10卷第1期上的论文《关于中国音阶和调式的札记》仍然是对这个问题的进一步讨论。具体内容可参见《赵元任音乐论文集》,第46页。

[12] 见《乐艺》(季刊),1930。

[13] 同12,第7页。

[14] 同12,第8页。

[15] 这六个音的唱名最早来自法国天主教神父圭多,他将圣约翰赞美诗中每句的第一个字取出,便获得了Ut、re、mi、fa、sol、la,因此成为六声音阶的唱名。

[16] 同15,第11页。

[17] 贺绿汀:《和弦研究》(音乐教育),1935,第1页。

[18] 王震亚:《五声音阶及其和声》,文光书店,1949。

[19] 樊祖荫:《中国五声性调式和声的理论与方法》,上海音乐出版社,2017,第3页。

[20] 同18,第1页。

[21] 实际上王震亚本人并不认为中国的五声音阶就比中古七声音阶要简单,而是缺乏对这种调式音阶的发掘和发展。他还专门在文中提到齐尔品在五声音阶的钢琴教本中对这种调式音阶和声用法的一种发掘。

[22] 当然最多可以构成五个音和弦,这个五音和弦实际上就是五声音阶本身。

[23] 参见赵元任《中国派和声的几个小实验》中第69~72页中的讨论。

[24] 参见湖北艺术学院和声学学术报告会办公室编辑的《和声学学术报告会论文汇编》(1979年10月)第38页中赵宋光关于该问题的讨论。

[25] 同24。

[26] 王震亚:《五声音阶及其和声》,文光书店,1949,第10页。

[27] 同26。

[28] 谢功成、马国华:《论同宫场》,载《音乐研究》,1981年第2期。

[29] 在《大百科全书音乐舞蹈卷》由钱仁康编写的“黄自”词条中,就专门提到了黄自在其《和声学初稿》中总结了中国民歌的和声配置的一些经验。但笔者多方寻找,并未找到这本书。

[30] 笔者在阅读早期文献的过程中,发现《山歌社壁报》(1945~1946)中载有谢功成《泛论中国和声》一文,但至今并未找到这期杂志,也未发现另行刊发的此文。