内容提要:苏区歌谣作为填词歌曲,其传播多为民歌式传播。这种口头传播使苏区歌谣显露出集体创作、一曲多用、差异性的民歌化特征。由于苏区军民音乐素质不高,亦无文本(歌本)作为辅助,故苏区歌谣在口头传播中常产生“出入”乃至“讹误”,尤其在曲调上与原曲存在较大差异。这种差异无疑出自其民歌式传播方式,而非填词编歌者事先的“简单化处理”。如何理解和诠释这种差异,是探寻苏区歌谣及其传播的关键。

关键词:苏区歌谣;民歌式传播;差异;出入和讹误

作者简介:李诗原(1963~ ),男,教授,博士生导师。上海音乐学院贺绿汀中国音乐高等研究院高级研究员,《音乐艺术》副主编(上海 200031)。

刊载于《音乐艺术》2020年第1期,第176—190页

就音乐传播而言,口头传播即歌者(传播者)将自己的歌声对听者(受传者)进行信息传递。民歌传播多为口头传播,即传歌者通过演唱将一首民歌传给新的传歌者,并使之不断流传下去。在这种口头传播中,一代一代的传歌者由于没有“文本”(歌谱)可依,故所传歌曲还会在不断传播中被“误读”以致有了发展和变化。这种发展和变化,即民歌的存在方式或“创作”方式。苏区歌谣(即中国工农红军及其根据地歌曲)作为填词歌曲,其传播主要是口头传播,即一种类似于民歌传播的音乐传播方式,姑且称“民歌式传播”。其传歌者则是苏区军民,接受者也是苏区军民,正所谓“红色歌谣千千万,一人唱过万人传”。由于苏区识谱者极少,故以歌谱为“文本”进行传播难以通行,再加之物质条件较差,除纸质媒介外无其他传播媒介可依托,于是民歌式传播就成为苏区歌谣传播的主要方式。民歌式传播带到了苏区歌谣的民歌化特征,尤其是差异性特征。对于这种差异( “出入”和“讹误”),曾有不同的认识和解读;对其作正确的认识和合理的解读,则是探寻苏区歌谣及其传播特点的关键。

一、基于民歌式传播的民歌化特征

苏区歌谣在传歌者不断的信息传递中,也悄然发生了变化,并呈现出以下特征:(1)随着传歌者所传递的信息的增加和减少、变化和更新,显露出游离原作、放逐原作的变异现象,最终生成新的文本。(2)出现一曲多用或同曲异词情形,并衍生出类似“同宗民歌”的多个曲目。(3)歌词和曲调出现了差异,且在不同传播区域呈现出不同形态。这些特征即因“民歌式传播”而体现出的“民歌化特征”:集体创作特征、一曲多用特征、差异性特征。在上述这些民歌化特征中,差异性特征无疑是最为突出和值得关注的特征。这种民歌化特征,作为苏区歌谣生成、发展和传播的重要特征,也昭示出苏区音乐尚未进入“作曲家时代”(以作曲家为内在驱动、以音乐创作为基础、通过以乐谱为蓝本进行音乐表演、音乐传播的时代)。尽管伴随着苏区宣传工作及其文化教育、新闻出版事业的发展,苏区曾出现一些记录歌谣的歌谱(包括印刷品、手抄本),使苏区歌谣依赖文字传播具有理论上的可能,但实际上歌谱的存在未能改变其民歌式传播方式。的确,这些歌谱作为一种文字性或符号性传播媒介,更多是作为苏区歌谣异时传播、异地传播的参考,而未能真正使苏区歌谣传播成为一种依赖歌谱的传播,因为苏区军民绝大多数不能对照歌谱直接唱歌,故最终也只能成为组织歌咏活动的蓝本。总之,苏区歌谣传播总体上是民歌式传播,并由此呈现出民歌化特征。

(一)集体创作特征

苏区歌谣作为填词歌曲绝大多数都难以找到原填词者,也难以找到最初选曲填词的原作,当然,这个原作或许也只是一个口头文本。那么,这些苏区歌谣作为填词歌曲,到底是某一人所为,还是像民歌那样,为集体创作?笔者认为,就像民歌一样,这些苏区歌谣都有最初的填词者,但这个最初的版本在传播过程中不断变异,最终呈现出来的版本就必然是一个经过了无数人不断传唱后有所改动的版本。故在这种群众性歌咏活动及其口头传播中产生形成的苏区歌谣,就在一定程度上具有类似民歌的集体创作特征。即使是那些由确切传歌者填词的曲目,在传播中也会有许多变化。这种变化所带来的差异,在“口头文本”中显而易见。在今天出版的歌谱中,其差异更跃然纸上。但如果传歌者提供了最初的版本,这种差异就常常在出版中得以“纠正”。总之,苏区歌谣具有民歌的集体创作特征。例如,《长征歌》(用《孟姜女》曲调填词)[1]是红一方面军官兵在长征中哼唱出来的,长征到达陕北后由陆定一(时任红一方面军政治部宣传部部长)和贾拓夫(时任红一方面军政治部破坏部部长)执笔记录成为一个文本,故具有集体创作特征。的确,对于绝大多数苏区歌谣而言,无论是否能找到原填词者或记录者,都难以抹平其集体创作的痕迹,因为在传播中也都有改变。集体创作特征,作为苏区歌谣的民歌化特征,并不完全建立于歌谱上,而是诉诸民间口头文本,或那种未经修订的原始文本。因为这些歌谱(尤其是今天出版的歌谱)大多都做了一种还原性或提升性的修订,故在极大程度上掩盖了其集体创作的“真相”。

(二)一曲多用特征

苏区歌谣中的许多曲目,在传播中都生成了多首“同曲异词”歌曲,进而显露出类似“同宗民歌”的音乐及其传播现象。这就是一曲多用特征。如学堂乐歌《竹马》(沈心工填词)在红一方面军就被填词为5首歌曲:《粉碎敌人乌龟壳》(《共产党领导真正确》)《渡金沙江胜利歌》《打骑兵歌》和《红旗插遍全中国》[2]。最早的《粉碎敌人乌龟壳》[3]产生于赣南兴国,但曲调并不直接来自学堂乐歌,而可以来自冯玉祥部军歌[4]。后来《粉碎敌人乌龟壳》被带到长征路上,在红一方面军巧渡金沙江后,彭加伦(时任红一方面军政治部宣传科科长)将其填词为《巧渡金沙江胜利歌》,但在结构上有所扩大。[5] 1935年7月中,中央红军在黑水芦花地区遭遇国民党军马步芳部骑兵,为了配合打骑兵,陆定一和李伯钊又用这个曲调填词了一首《打骑兵歌》。显然,这三首歌曲即“同曲异词”歌曲。在苏区歌谣中,这种“同曲异词”情况十分多见。用日本军歌和苏俄革命歌曲曲调填词的歌曲多呈现出“同曲异词”情况。如曲调来自日本军歌《勇敢的水兵》[6]的《红军行军歌》《步哨守则歌》《欢送白军兄弟》《当兵就要当红军》;来自日本军歌《日本海军》[7]的《工农革命歌》《工农兵歌》;曲调来自日本军歌《凯旋》[8]音调的《五色五月歌》《打刘湘》。根据《苏武牧羊》曲调填词的曲目也很多,如《红军纪律歌》《红军中青年工作竞赛歌》《工农暴动歌》《欢送白军兄弟》;根据《甜蜜的赠品》(黎锦晖根据湖南花鼓戏曲牌《呆子调》改编)填词的《抗日反帝歌》《工农兵和妇女解放歌》《国际青年节歌》[9];根据《无锡景》填词的《白军受苦》《春耕运动歌》《唱起革命歌》;根据《孟姜女》填词的《工人革命歌》《长征歌》,都是“同曲异词”歌曲。不难发现,苏区歌谣中曾有多首歌曲充当这种“一曲多用”的母体,被利用得较多的有《苏武牧羊》《孟姜女》《泗州调》《工农兵联合歌》《无锡景》《可怜的秋香》等,故一曲多用现象较为普遍。尽管可作为苏区用来填词编歌的曲调浩如烟海,但真正被传歌者所掌握、所熟悉的曲调并不多,为苏区军民所熟悉、所喜欢的曲调更不多。这就要求传歌者将目光投向一些较流行的曲调。更重要的是,基于宣传工作的实用理性和认为旧曲更能奏效的经验理性,也要求传歌者尽量选择一些为苏区军民所熟悉、所喜欢的曲调。于是那些曾被广泛使用的曲调(如《苏武牧羊》《工农兵联合起来》)和广为传唱的曲调(如《孟姜女》《可怜的秋香》)成为编歌者的首选,因为他们深知,只有用这种曲调填词编写的歌谣,才能有事半功倍之功效。接着,这些为苏区军民熟悉、喜欢的曲调就成为一种通用的曲调,在各苏区填入不同的歌词,进而便有“同曲异词”现象。故归根结底,一曲多用特征仍是以实用理性为着眼点的。当然,一曲多用特征或“同曲异词”现象的出现,正是以民歌式口头传播方式为前提的。

(三)差异性特征

差异性特征就在于这些歌谣在传播中呈现出不同的形态和面貌。显然,这种差异性特征是口头传播带来的。这就在于,一些歌曲在口头传播中被唱“走样”了,即其歌词和曲调(尤其是曲调)均发生了变异。这种变异即差异,既有同曲同词的差异,又有同曲异词的差异,都是在民歌式传播中产生的“出入”乃至“讹误”。这种“出入”和“讹误”在苏区群众性歌咏活动的口头传播中是十分多见的,甚至是普遍存在的。作为一种主要反映在曲调上的“出入”和“讹误”,形态也多种多样,不一而足。

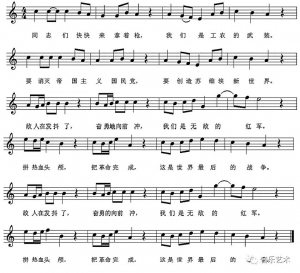

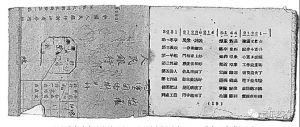

1.同曲同词的差异性。如率先在湘赣苏区传播的《红军歌》(为永新石印本,见谱例1)和中央苏区传播的《红军歌》(见谱例2),其曲调都来自苏联红军歌曲《红军最强大》(见谱例3),但二者间却有差异。比如,湘赣苏区的《红军歌》与苏联红军歌曲《红军最强大》的差异在于:一是在调式上,前者为a自然小调,后者则是a和声小调,其差异就在于第七级音的不同——前者是“sol”(G),后者则是“#sol”(#G)。二是在节奏上,前者后半部分为强拍起唱(顶板起唱),后者后半部分则是弱拍起唱。三是两者结尾部分在结构篇幅上也有大小之分:前者结尾部分对后者的结尾部分作适当减缩。中央苏区的《红军歌》与《红军最强大》在曲调上差异更大。然而,以上这些“出入”乃至“讹误”,还仅仅是用永新石印本《红军歌》[10]和《青年实话》刊载的《红军歌》[11](曲调都经过了“整理”)与苏联红军歌曲《红军最强大》进行比对而呈现出来的。在实际传播中,“出入”就更大。中央苏区的《我们的红旗插遍天下》(见谱例4)就是典型的例子,其中《红军最强大》的曲调就在传播中“走样”了,以致若不仔细分析就很难看出它来自《红军最强大》的曲调。然而,最大的“出入”应在于《红军歌》在川滇黔苏区演变出的《瞄准放》:歌词与原词相比已有较大出入;曲调则面目全非。节奏、音高上的“出入”和“讹误”更难以形容;其中的“本土化改造”也显而易见,而原《红军最强大》的曲调也只有一个模糊的“影子”(见谱例3)。[12] 又如,《三大纪律八项注意》在传播中也呈现出差异,甚至还有曲调上的“出入”。其中,一个歌本中的《三大纪律八项注意歌》(见后图),较之陕北版《三大纪律八项注意》就有差异,其歌词的差异暂且不论,曲调的差异却是匪夷所思,因为最后并没有结束在re上,而结束在do上,似乎是一个“寄煞”。这种词曲上的差异正是民歌式传播的差异性所在,即口头传播中的“讹误”。再如,井冈山斗争时期的《红军纪律歌》(运用《苏武牧羊》曲调填词),在传播中的差异性更为明显,这种差异不仅仅在歌词上,而且还体现在《苏武牧羊》这个曲调上。由于这个曲调既可以用宫调式记谱,又可以用徵调式记谱,也正因为如此,《苏武牧羊》曲调在传播中就会出现两种调式相混淆的情形,故出现曲调上的“出入”和“讹误”。以上三例均属“同曲同词”的差异性。

谱例1 湘赣苏区的《红军歌》

谱例2 中央苏区的《红军歌》

谱例3 《红军最强大》[13]

谱例4 中央苏区的《我们的红旗插遍天下》[14]

谱例5 川滇黔苏区的《瞄准放》[15]

土地革命战争时期苏区留下的“歌本”(藏中国人民革命军事博物馆)

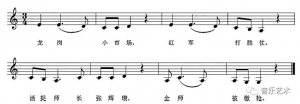

2.同曲异词的差异性。如日本军歌《凯旋》[16]曲调在中国曾被填词为多首歌曲。从学堂乐歌(《从军乐》《中华国土》《枪队》《妇人从军》[17])到新军军歌(《五虎将调》或《三国战将歌》),其曲调上已有“出入”。但当此曲在川陕苏区被填词为《打刘湘》(见谱例6)一歌时,其中的“出入”“讹误”就十分惊人,不仅由16小节缩短到了8小节,而且其曲调只保留原曲第一句和最后的终止形态。这正反映出口头传播中只顾首尾,中间部分则有即兴编创的特点。川陕苏区《红军歌(五)》[18]与中央苏区《剪发歌(一)》[19]之间的差异也显而易见,像冯玉祥部《从军歌(三)》[20]将日本军歌《凯旋》原曲的大幅度删减一样,都应看作是口头传播中的“讹误”。又如,江苏民歌《无锡景》曲调在中央苏区的《春耕运动歌》(见谱例7)一歌中也只有一个旋律外形。这不能不说是一种“出入”和“讹误”。再如,湘鄂赣苏区的《争取革命战争胜利歌》中《马赛曲》的曲调[21],也与原曲存在较大差异。

谱例6 川陕苏区的《打刘湘》[22]

谱例7 中央苏区的《春耕运动歌》[23]

以上所述,正是苏区歌谣传播的差异性特征所在。但还需说明的是,这种传播上的差异性,在一定意义上说正是苏区歌谣民歌式传播的特点和魅力所在。正是在这种差异化的传播中,苏区音乐得以发展。至于说民歌式传播带来的“出入”和“讹误”,就其成因而言,与民歌式传播所带来的差异性关系密切;就其形态和面貌上看,这种“出入”和“讹误”则与民歌化差异化传播所带来的变异则有所不同。这就在于,民歌传播只会出现“出入”,而不可能出现所谓“讹误”。这一来是因为民歌没有原作进行比照;但更主要是因为,民歌在传播中出现的变异,往往是经过漫长岁月打磨的,而不会像作为战时文化的苏区歌谣那样,呈现为明显甚至是突兀的“差错”。当然,苏区歌谣民歌式传播中的“出入”和“讹误”也是在自然(非人为的)的变异中形成的,具有内在的规律性和必然性。

二、作为差异的“出入”和“讹误”及其成因

这里还需对民歌式传播中的差异性进行讨论,即对“出入”和“讹误”的讨论。其中心问题在于,苏区歌谣传播中差异(“出入”和“讹误”)及其成因。歌词暂且不论,这里只探讨曲调的“出入”和“讹误”。在苏区歌谣传播中,其曲调在口头传播中的“讹误”大致可归纳为四类:(1)调式上“讹误”:对大调式或小调式作了一种不自觉的“处理”(或变通),即将大小调式唱成了五声调式;将和声小调唱成自然小调;或者改变调式主音或五声调式的落音。(2)旋律上的“讹误”:将基于大调式、小调式的旋法变为五声性旋法,并显露出某些具有地方特色的音调模式(使临时升降号消失)。(3)结构上的“讹误”:对原曲进行了结构上的减缩,或截取其片段,或删去主歌或副歌。(4)节奏节拍上的“讹误”:用等时值音符替代附点音符、切分节奏;用顶板起唱替代弱拍起唱;2/4与4/4节拍互换或其他节拍之间的混淆。但这里有两点需要强调:第一,这种“讹误”主要体现在那些运用非民歌(如原创歌曲,尤其是苏俄革命歌曲)曲调填词的歌曲的传播之中。这是因为,中国民歌音调本身就是在口头传播中形成的,且多为本根据地的民间音调,故当其作为曲调填词为苏区歌谣进行传唱时,就显得更顺畅,而没有文化上的障碍,进而产生“讹误”的可能性也相对较小。相比之下,一些原创歌曲曲调,尤其外来曲调(如苏俄革命歌曲),在传播中自然会遇到某些文化上的障碍,进而产生“讹误”的可能性较大。第二,这种“讹误”中一部分为明显差错,故无需讨论的;但另一部分则值得商榷。就今天能看到的歌谱(尤其是那些尚未根据原曲做“还原”式整理的歌谱)而言,其曲调与原曲之间的确存在“出入”,即比原曲更为简单,也就是更为易学、易唱、易传播,并更接近参与口头传播的苏区军民的音乐水平,总之就是“简单化”。然而,这种“简单化”即“出入”或“讹误”的根源。

那么,如何解释这种“简单化”现象?笔者认为,这种“简单化”至少存在两种截然不同的解释:(1)在民歌式传播中产生的一种无意识(下意识)现象——不自觉的简单化;(2)编歌者、传歌者在教唱歌曲过程中做的一种有意识因陋就简的处理——有意识的简单化处理。所谓“不自觉的简单化”,即业余歌唱中的“避难(nán)”行为:一是大众化口头传播中那种无意识的回避技术难度行为。这主要是在音高上回避某些“拗口”的非自然调式音级;在节奏上回避切分节奏(包括弱拍起唱)及复杂的节奏组合和节拍变化;在音域上回避超越正常音域的高音和低音;在结构篇幅上回避难以记忆(记住)的长大结构;在旋律上回避相似性乐句(如词同曲异乐句、词异曲同乐句、模进式乐句、主题动机贯穿式乐句等)所带来的混淆,这些即不自觉的简单化。二是在那种受制于传播者文化身份、文化传统的口头传播中,异文化的音调在不自觉中被“同质化”的传播现象,即本土化现象,也就是消除文化障碍,变成一种更适合传唱的本土化音调。前述《我们的红旗插遍天下》对《红军最强大》这首俄罗斯风格音调就进行了本土化“处理”。这无疑也是一种下意识的“避难”行为,即不知不觉地回避技术难度。但需说明的是,这种“避难”行为虽然是下意识行为,甚至还可认为是自然的生理反应,但从根本上说,却是大众化口头传播中放逐准确性、放逐形式美感且无专业人员纠正和规范、无组织机构管理和控制的必然结果,更是那种隐藏在口头传播中的实用理性及其价值取向(因陋就简、通俗浅近、重词轻曲、文以载道等)的重要表征。所谓有意识的简单化,则是业余唱歌中的“解难(nán)”行为,即专业音乐家(或业余歌唱的组织者)考虑到某些曲目在大众化口头传播中存在的技术难度,为了使歌曲更易学、易唱、易传播,而对曲目中“拗口”和难以把握的音高关系、节奏节拍、句式结构所作的简化、修剪、调整。这种有意识的简单化,亦是放逐准确性、放逐形式美感的行为,也是因陋就简、通俗浅近、重词轻曲、文以载道等实用理性及其价值取向的重要表征。

接着的问题是,这种“出入”或“讹误”,到底是无意识的简单化还是有意识的简单化?这正是需要商榷的,也是解读和处理这种“讹误”的关键,这里不妨举一实例,即前面提及的《红军歌》。《红军歌》作为一首根据苏俄革命歌曲《红军最强大》(又称《白卫军,黑男爵》,巴·格列里列夫作词,萨·波克拉斯根据俄罗斯民歌音调改编)曲调填词(填词者不详)的红军歌曲,最早产生于赣西南。后来,《红军歌》在其他苏区广泛传播,并呈现出各种不同的形态和面貌,最典型的版本即永新石印本《红军歌》。所谓“永新石印本”,即湘赣苏区永新县(中华苏维埃共和国湘赣省首府)所藏的石印本,其出版年代应在1931年8月后(因为湘赣省石印局成立于1931年8月后)。如果将永新石印本《红军歌》作为标准版,那么这个版本与苏联红军歌曲《红军最强大》存在较大“出入”(前面已论述)。这些“出入”是不自觉的简单化,还是有意识的简单化?有论者这样认定:“它在中国工农红军刚刚建立不久即传入部队,在传唱的过程中,由于副歌原曲是第三拍的后半拍起,与当时中国工农红军指战员的歌唱习惯有距离,所以有了改动。”[24]应看到,这种维持简单化处理的观点在学术界被广泛认同。其基本逻辑是:苏区歌谣必须简单,只有简单才能让苏区军民易学、易唱,进而发挥其功效。这就意味着,正因为考虑到苏区军民音乐水平和歌唱能力并不高,故《红军歌》的填词者对原曲调作一种简单化处理。笔者认为,这种解释显然值得商榷。在一些根据异文化音调填词的歌曲传播中,这种简单化带来的“出入”还较普遍,但这种“出入”或“讹误”,也包括那种本土化(同质化)现象,更多并非来自编歌者有意识的简单化,或所谓本土化改造,而更多则应归因于民歌式传播中不自觉的简单化。

那么,问题来了。就《红军歌》而言,既然与原曲的“出入”来自口头传播中不自觉的简单化,是一种无意识的“讹误”,为何会有这样一首记谱规范、貌似作了有意识简单化处理的永新石印本《红军歌》呢?换言之,永新石印本《红军歌》与《红军最强大》之间的“出入”到底是不是编歌者有意识的简单化所为?应当承认,这种“出入”的确像是有意识简单化处理后的结果。但尽管如此,笔者仍坚持认为,永新石印本《红军歌》应是永新石印本编订者对实际传播的《红军歌》进行了美化式“整理”后的文本,而非事先(教唱前)就对其曲调作了简单化处理后的文本。其理由有二:一是因为当时的编歌者只管填词,而大多数场合下无暇顾及其曲调;二是苏区对歌曲的利用,主要注重所承载的歌词(“革命的政治内容”),而无暇在意曲调。当时的情况可能是这样的:鉴于《红军歌》在传播中已将“#sol”唱成“sol”、将切分节奏唱成顶板起唱,在结构上有所缩减,已显露出不自觉的简单化,永新石印本编订者就索性将其进行了规范化“整理”,甚至也不排除美化式“整理”。关于这种事后的美化式“整理”,中央苏区《青年实话》中的《红军歌》(见谱例2)或许是一个更好的例证。透过《青年实话》上刊载的《红军歌》这个文本就不难发现,中央苏区传播的《红军歌》在曲调及词曲结合上曾出现了较大“讹误”,并主要呈现在音高(音调)和节奏上。然而,这首歌曲在刊于《青年实话》前,编辑者进行了一种美化式“整理”:副歌部分的反复稍作了变化,将第一小节中的“减五度”(F-B)音程变为小二度(C-B)音程,貌似一个“解难(nán)”的简单化处理。但令人遗憾的是,这个有意识的简单化处理发生在这首《红军歌》在中央苏区传播之后,而非在《红军歌》首次在中央苏区传播之前。这就意味着,其中对减五度音程的处理,是事后对已唱“走样”的减五度音程所进行的一个将错就错的美化式“整理”。笔者为何作出这样一个判断?这就在于,在这个刊载于《青年实话》上的《红军歌》的文本中,这种美化式“整理”是不彻底的。这主要在于,从专业的作曲技术看,这个文本中的部分记谱是不规范的,其词曲结合就更显得不合理(如副歌第一句中“的”字位于高音、位于长音、位于跨小节连线上),甚至比永新石印本《红军歌》中的歌词结合还要显得捉襟见肘。试想,一个有能力对苏联红军歌曲《红军最强大》如此进行简单化处理的编歌者,怎么会使上述本文中出现如此严重的记谱不规范和词曲结合不合理现象呢?唯一的解释是,这种词曲结合中的不合理现象,本身就是在传播中产生的,是传播者因音乐水平较低造成的“讹误”。显而易见,正是这种事后美化式“整理”的不彻底性,充分暴露出实际传播中的《红军歌》已被传唱者作了一种无意识的简单化处理。总之,《青年实话》上的《红军歌》,像永新石印本《红军歌》一样,并非苏区实际传播的那个口头版本,而是一个根据实际传播的《红军歌》并对照原曲进行规范化“整理”后的版本。故可以想见,既然《红军歌》在实际传播中已呈现出不自觉的简单化,那就索性将其“整理”成一个既与原曲相似又与根据地军民音乐水平和歌唱能力相接近的版本,以便歌曲在印刷和发表后的再度传播时更容易被受众所接受,同时也更具记谱和词曲结合上的合理性。也正因为如此,这个“修订版”给人一个错觉——在苏区利用《红军最强大》曲调填写《红军歌》时,鉴于苏区军民音乐水平不高,编歌者事先就对曲调进行了有意识的简单化。总之,无论是湘赣苏区永新石印本《红军歌》,还是中央苏区《青年实话》中的《红军歌》,都不过是一个后期进行美化式“整理”的文本,其中貌似有意识的简单化处理,不过是事后一个将错就错、因陋就简、退而求其次的权宜之计。这应是永新石印本此类“修订版”存在的原因。

基于此,笔者在此得出两点认识:(1)这种“修订版”不过是基于传播实际情况并旨在改善口头传播(力图以依赖乐谱作为口头传播的辅助)而进行折中和妥协后的结果,是作为实用理性,基于苏区军事斗争、政权建设、土地革命的现实考量。许多事实表明:永新石印本中的“修订版”,推动了这些根据苏俄革命歌曲填词的苏区歌谣的传播,这也是永新石印本的意义所在。但遗憾的是,这些“修订版”的歌谱终究也未能避免再度传播中“讹误”的产生,更未能改变苏区歌谣以口头传播为主的传播模式。(2)这种“修订版”并非编歌者最初所期待、所考虑、所设计的形态,而是顺应实际传播中不自觉简单化的结果。故“修订版”与原曲之间的“出入”,并非编订者有意识的简单化所致,而是在编订前,就已被苏区军民唱“走样”、唱“简单”的了。因此,尽管“修订版”进行一些美化式(或规范化)“整理”,但与原曲之间的“出入”仍应解释为民歌式传播中所产生的“讹误”。由此可见,类似于《红军歌》的“修订版”,是一种理性与直觉相统一的文本,一种既来自实际传播情况又不无编订者主观改造意识(有意识的简单化)的文本。应当承认,一些歌曲在填词过程中的确作了某些有意识的简单化处理,如利用《红海军青年团员之歌》曲调填词的《工农剧社社歌》即是一例。但这主要并不因为这首《工农剧社剧社》是由从苏联学成回国的沙可夫、李伯钊及来自朝鲜半岛的小提琴家崔音波三位具有较高音乐修养的苏区艺术家共同完成的,而主要是因为这首歌曲是为中央苏区工农剧社的文艺工作者填写的,故这首歌曲的传播和推广,一开始就采用了依赖歌谱的传播方式,即先有乐谱,后才传唱。这就意味着,编歌者一开始就进行了基于工农剧社人员实际歌唱能力的简单化,但这样的案例在苏区并不多见。

三、关于“出入”和“讹误”的理解及诠释

既然类似于永新石印本《红军歌》这种“修订版”的存在,并非以简单化处理为前提,而是基于传播中简单化处理的因势利导和顺水推舟,那么剩下的问题就只有关于“出入”和“讹误”的理解和诠释了。这包括三个问题:

第一,为什么存在不自觉的简单化进而又有了“出入”和“讹误”?笔者以为,当时情况可能是这样的:就一些原创曲调和外来曲调(如苏俄革命歌曲)而言,编歌者起先或许并未估计到它们在传播中的难度及由此带来的“出入”乃至“讹误”,当然也不会估计到其艺术性和实效在传播中的折扣。正是在这种情况下,编歌者将一些根据现实需要编写的歌词或译词直接填入了这些具有难度的曲调,而并未对原音调进行简单化处理。关于这种情形,透过《国民革命军歌集》和《革命歌集》中的《国际歌》和《少年先锋队歌》就可窥见一斑。但苏区军民音乐素养并不高,绝大多数人还不识谱,相当一部分甚至还不识字,故苏区歌谣传播只能是口头传播,而不可能依赖歌谱。的确,当时实际情况是,广大军民唱那些作为“新民歌”的革命歌谣尚有困难,更不用说唱这些并不符合审美习惯和审美趣味的歌曲。苏区大多数教歌员的音乐素养也参差不齐。于是,将弱拍起唱变成顶板起唱,将变化音级唱成自然音级,逢高音往下唱,遇低音往上抬,大同小异的乐句唱成一样,这些现象都属常见且难以避免,并显露出“怎么好唱怎么唱”的取向,即所谓不自觉的简单化。这种不自觉的简单化作为“避难”行为,无异于“趋利避害”的本能选择。比如,瞿秋白根据《青年近卫军》配译的《少年先锋队歌》,曲调原封不动,并未作简单化处理。但这种《少年先锋队歌》在各个苏区都唱“走样”了。例如,湘鄂赣的《少年先锋队歌》和川滇黔的《少年先锋队队歌》就与原来的《青年近卫军》存在“出入”和“讹误”,中央苏区的《上课》和《工人纠察队》作为利用《青年近卫军》曲调填词的歌曲,其曲调也与原曲之间存在“出入”,甚至相去甚远、大异其趣。唯有湘赣苏区的《少年先锋队歌》,即永新石印本《少年先锋队歌》,与《青年近卫军》原曲调一致,因为永新石印本《少年先锋队歌》是以瞿秋白配译的中文本原版为蓝本的。[25]这个例子说明,民歌式口头传播中存在“出入”乃至“讹误”是必然的。这也充分表明,永新石印本歌谱不仅得到了美化式“整理”,而且还对照原曲作了“还原”。总之,由于苏区军民音乐素质较低,由于苏区音乐传播只能是民歌式口头传播,故在苏区歌谣传播中存在一种不自觉的简单化也是必然的,进而“讹误”也不可避免,这也就是《红军最强大》传到中国后变成一首顶板起唱的自然小调式歌曲的缘故。中央苏区的《我们的红旗插遍天下》(见谱例4)也是根据《红军最强大》曲调填词的,其曲调与原曲更是相去甚远,以致难以辨识其原曲。湘鄂赣的《红军歌》[26]和川陕的《红军歌》[27],其曲调也与《红军最强大》的曲调存在较大“出入”和“讹误”。根据苏俄革命歌曲《我们勇敢地去作战》曲调填词的《打龙岗》(见谱例8),音调上的“出入”和“讹误”更为明显。总之,在民歌式传播中,“出入”和“讹误”的存在是必然的。另一个重要原因则在于,在口头传播中,传歌者没有歌谱可依,故所传歌曲就会在不断的“误读”中有所发展和变化。这种存在简单化取向的发展和变化,正是出现“讹误”的内在根源。更值得一提的是,中国传统音乐重词轻曲的价值取向也对苏区音乐传播也产生了重要影响,使苏区歌谣传播成为一种重歌词、轻曲调的音乐传播。毋庸置疑,苏区歌谣对于红军而言,并非艺术,而是一种开展政治宣传、思想教育的手段和形式,一种服务于军事斗争的武器。故在苏区音乐传播中,只要能将歌词的思想内涵和价值取向传递出去即可,而无需曲调的准确无误。在此基础上若能在寓教于乐机制下获得一些审美和娱乐上意义则是一种奢求,或者说锦上添花。总之,这种文以载道和重词轻曲的价值取向,也是苏区歌谣在传播中存在“出入”和“讹误”的重要原因。

第二,应怎样看待“出入”和“讹误”?这无疑涉及苏区歌谣传播的一些重大理论问题。纵观土地革命战争时期苏区音乐传播,不得不承认这样一个事实:无论是运用苏俄革命歌曲曲调填词的歌曲,还是运用中国近代军歌、日本军歌、学堂乐歌、中国民歌、中国城市歌曲曲调填词的歌曲,其曲调都与原曲存在“出入”,乃至是一种相去甚远、大异其趣的“讹误”。一些歌曲从它成为苏区歌谣的那一天起,就与原曲存在差异,因为它所参照那些歌曲(如冯玉祥部军歌、早期工农革命歌曲)早已背离原曲外形,故只能是以讹传讹了。之所以存在“出入”和“讹误”,其原因不只是因为苏区军民音乐素养不高,更重要还在于这种“出入”和“讹误”一直是被忽视、被放逐、被允许的。因为这种“出入”和“讹误”在一定意义上说,非但没有降低苏区歌谣的效用,相反还提高了其效用。对“出入”和“讹误”的忽视、放逐和允许,就使得歌曲在传播前,只需通过歌词审查即可,而无需审查曲调;其教歌员也无需经过音乐技能上的培训;每个官兵、民众更不会因把握不好音准、节奏、节拍、调式、调性而受到责备,而只要歌词不唱错(确保政治方向)、音声宏亮(显示战斗力)、整齐划一(以示步调一致)就行了。这样一来,苏区歌谣编创效率大为提高,传播大为提速,传播范围大为扩展,受众也大为增多,其宣传教育效用也就大为提高了。就这个意义而言,这种“讹误”并没有误事,相反还成就了苏区的宣传教育。这种“出入”和“讹误”的被忽视、放逐、允许,正体现出苏区音乐一切为了满足现实斗争需要、一切为我所用、一切为了军事斗争胜利、政治宣传有利的实用理性。正是在这种实用理性驱使下,包括苏区歌谣在内的所有苏区文艺,不过是一种宣传教育工具和开展军事斗争的武器,而非艺术,或不仅只是一种艺术。也正因为如此,苏区歌谣中的一部分曲目,其曲调的形式美感、结构逻辑也被忽视和放逐,进而被这种“出入”和“讹误”所消减、所折损。但这种消减和折损是无关宏旨的,甚至是可以忽略不计的。总之,在苏区歌谣传播中,这种“出入”和“讹误”被忽视、放逐、允许是必然的,也符合当时苏区军事斗争和政治宣传的实际。试想,一些与红军性质、宗旨、任务存在内在“文化冲突”的曲调都可被广泛利用,这种传播中的“出入”或“讹误”又算得了什么?故可以说,这种“出入”和“讹误”的存在及其被忽视、放逐、允许,也深刻揭示了苏区音乐作为军事文化在实用理性驱使下的折中和妥协。对于这种“出入”和“讹误”,之所以学术界存在一些“出入”和“误读”,问题就在于今天能看到的苏区歌谣“文本”(歌谱),大多都经过了职业采录者或选编者的美化式“整理”,或者参照原曲作了“修订”,其文人化痕迹显而易见。这就是今天苏区歌谣研究中的一大尴尬,既不能没有这些“文本”,又不能完全相信和依赖这些“文本”。坦率地说,新中国成立后的每次收集和整理,都既是一次“保护”,但同时又是一次“破坏”。

第三,应怎样处理“出入”和“讹误”?面对“出入”和“讹误”,我们应做些什么?毋庸讳言,在围绕苏区歌谣的收集、整理和传播中,一直存在着对苏区歌谣进行美化式“整理”和“加工”的价值取向。笔者认为,这种美化或者艺术化,如果出现在土地革命战争时期,那是值得尊敬和尊重的,故永新石印本中对歌谣的美化式“整理”是值得肯定的。这种美化或艺术化出现在文艺舞台上(如《革命历史歌曲表演唱》)也情有可原,但若出现在一些旨在收集、辑录、研究、展示苏区音乐并旨在将其作为史料的文献、著作、展品之中,则值得反思。但恰恰是在一些作为史料保存的歌曲集中,或在一些研究性文章中,或在一些纪念馆的展品中,这种旨在提高艺术性的“整理”或“加工”现象却屡见不鲜。但这种由专业音乐工作者所作的“整理”或“加工”在极大程度上掩盖和弥补了苏区歌谣在传播中的“讹误”,其旨在提升其艺术性进而证明苏区文艺光辉灿烂的动机是好的,但却使这些来之不易且在苏区军事斗争和政治宣传中曾发挥不可替代作用的歌谣失去其历史的真实性,并为那些将填词歌曲与原曲之间的“出入”和“讹误”说成简单化处理的观点提供了“史料”。其中部分曲目中的“整理”或“加工”,甚至还引发一些年轻学子作出某些基于作曲技术的判断和评价,这更令人遗憾,甚至贻笑大方。相反,那些未经美化式“整理”和“加工”的乐谱[29],特别是那些影印版乐谱[30],不仅能凸显其史料价值,也更能说明苏区音乐助力军事斗争和政治宣传的不易。且令人匪夷所思的是,一些歌集中还将李焕之改编的《八月桂花遍地开》、张士燮等人改编的《十送红军》、刘烽创作的《山丹丹开花红艳艳》及《战地新歌》中的“革命历史歌曲”都作为史料入编。笔者认为,在作为史料的文献中,应完整保持这种“出入”和“讹误”。永新石印本编订者的“整理”和“加工”虽值得尊敬和尊重,但也在客观上影响了学术界对当时苏区音乐及其传播情况的认识和判断。于是这些歌谣在传播中的“出入”好“讹误”被遮蔽、被曲解,就成了一种“美丽”的“讹误”,进而使一些曲目呈现出符合作曲规则的逻辑化表达,这种认识和解读无疑是放逐历史的真实性的。还是以永新石印本《红军歌》为例,正是这个被规范化了的文本,掩盖了《红军歌》在传播中的“出入”和“讹误”,以致今人误以为,石印本编订者是为了使其更易学、易唱、易传播,才作了这种简单化处理,甚至将这种“处理”视为专业技能引导下的编创,进而就误以为编订者具有较高的专业能力,并对这首歌曲产生某种基于作曲技术的想象。殊不知,这不过是一种符合口头传播规律的自然变异,一种因为传播者和受传者音乐素养偏低而产生的变异现象,石印本编订者不过是因势利导、顺水推舟,作了一种将错就错、因陋就简或退而求其次的“整理”,而不完全是那种力图使之易唱、易学的简单化处理。总之,笔者宁可相信那种未经整理和加工的《红军歌》(如川陕苏区的《红军歌(一)》[31]),因为它反映的信息更为可靠,更能使人真实地看到苏区歌谣及其传播情况。更值得注意的是,一些编订者甚至还将实际传播中形成的口头文本直接恢复为原有正式文本,以更正其“讹误”,于是实际传播中的“出入”和“讹误”就被彻底“屏蔽”了。对于这种“出入”和“讹误”,我们既不要惊呼和惋惜,也不要试图修复和还原,更不要去批评和指责,而应在更高层面上去承认它、肯定它。总之,这种“出入”和“讹误”无需“整理”,也无需“勘误”,任其存在和保留实则更有利于人们对苏区音乐的认识。

注释:

[1] 解放军歌曲选集编辑部编:《中国工农红军歌曲选》,中国青年出版社,1954,第23页。

[2] 江西省文化厅革命文化史料征集工作委员会、福建省文化厅革命文化史料征集工作委员会、浙江省文化厅革命文化史料征集工作委员会编《闽浙赣苏区革命文化史料汇编》(内部印刷),第213~214页。

[3] 同①,第15页。

[4] 冯玉祥部《军人争气歌》《打晋军歌》《上讲堂歌》《军人十戒歌》 均用《竹马》音调。参见谭胜功、黄砚如《冯玉祥军歌选》,河南大学出版社1986年版(郑州)。

[5] 后加上了一个6小节的补充,并将其终止在re上。这无疑是不合常理的“寄煞”,可判定为“口头传播”中产生的差异。参见解放军歌曲选集编辑部编《中国工农红军歌曲选》,第17页。

[6] 钱仁康:《学堂乐歌考源》,上海音乐出版社,2001,第82页。

[7] 石磊:《中国近代军歌初探》,解放军文艺出版社,1986,第32页。

[8] 同⑥,第88~89页。

[9] 参见石磊:《中国工农红军部分歌曲曲源考》,载《中国人民解放军文艺史料选编·红军时期》(下册),解放军出版社,1986,第635~681页。

[10] 同①,第23页。

[11] 载《青年实话》第6期第2版,1931年12月22日出版(江西)。

[12] 云南省文化厅、中共云南省委党史研究室编:《中国工农红军在云南革命文化史料选》,云南民族出版社,1996,第242页。另可参见董有刚主编:《川滇黔边红色武装文化史料选编》,贵州人民出版社,1995,第207~208页。

[13] 同⑨,第637~638页。

[14] 参见燕录音、许玉明、汤光华编:《中央苏区红色歌曲集》,南京大学出版社,2015,第51页。

[15] 董有刚主编:《川滇黔边红色武装文化史料选编》,第207~208页。

[16] 钱仁康:《学堂乐歌考源》,上海音乐出版社,2001,第89页。

[17] 同16,第87~88页。

[18] 川陕根据地革命文化史料征编委员会:《川陕根据地革命文化史料选编》,三秦出版社,1997,第600页。这里说的“本土化改造”,即在“口头传播”中逐渐加入了本土民歌音调元素。

[19] 这首《剪发歌(一)》采自赣南宁都地区,见燕录音、许玉明、汤光华编《中央苏区红色歌曲集》,第267页。红军填词者什么会用采用《日本海军》曲调填词?这是因为,冯玉祥部军歌中曾有多首《日本海军》曲调填词的曲目,并在多个红军根据地流行。红军编歌者正是选择了冯玉祥军歌而与《日本海军》发生关联。至于说这首《剪发歌(一)》采自宁都的歌曲为何运用了《日本海军》曲调,则更可能与宁都起义部队相关,因为宁都起义部队原为国民革命军第26军,正是原冯玉祥西北军之一部。

[20] 参见谭胜功、黄砚如:《冯玉祥军歌选》,第3页。

[21] 参见武汉档案局(馆)编:《湘鄂赣苏区革命歌曲戏剧选编》,武汉出版社,2013,第36~37页。

[22] 此歌共5段歌词,为“分节歌”,此为第一段歌词,参见解放军歌曲选集编辑部编:《中国工农红军歌曲选》,第120页。

[23] 解放军歌曲选集编辑部编:《中国工农红军歌曲选》,中国青年出版社,1954,第60页。

[24] 中国人民解放军文艺史料编辑部编:《中国人民解放文艺史料选编(红军时期)》(下册),解放军出版社,1986,第637页。刘朝枢:《浅析红军过云南时的歌曲与文艺演出活动》一文也作了类似的解释,载云南省文化厅、中共云南省委党史研究室编《中国工农红军在云南革命文化史料选》,第213~219页,见第215页。

[25] 参见《国民革命军歌集》(1926年3月),国民革命军第四军第十二师政治部编印。

[26] 武汉市档案局(馆)编:《湘鄂赣苏区革命歌曲戏剧选编》,第28页。

[27] 川陕根据地革命文化史料征编委员会:《川陕根据地革命文化史料选编》,第597页。

[28] 解放军歌曲选集编辑部编:《中国工农红军歌曲选》,中国青年出版社,1954,第5页。

[29] 如川陕根据地革命文化史料征编委员会编《川陕根据地革命文化史料选编》中的川陕苏区歌谣。

[30] 如武汉市档案局(馆)编《湘鄂赣苏区革命歌曲戏剧选编》中的湘鄂赣苏区歌谣。

[31] 同27。