内容提要:乐谱是用于记录、保存和传播音乐的重要手段,是流动着的音乐文献。汉唐间随着丝绸之路的开启由波斯、印度以及中亚诸国传来大量的乐器并在中原大地上出现了不同形态的乐谱,五弦谱、琵琶谱、筝谱、横笛谱、笙谱、筚篥谱等。这些乐谱将近一千年在中国的音乐舞台发挥着重要的作用。随着遣唐使的来华这些乐谱传到了日本,同样在日本的音乐史上发挥着极其重要的历史作用。那么,中国古代是胡人还是汉人创造的乐谱?几百年后又为什么在中国的土地上消失?日本为什么会传承这些乐谱等,都是有待探索的问题。

关键词:中国与东亚古谱;五弦谱;琵琶谱;筝谱;横笛谱;笙谱

作者简介:赵维平(1957~ ),男,上海音乐学院音乐学系教授、博士生导师(上海 200031)。

刊载于《音乐艺术》2020年第2期,第85—92页

在今天的音乐世界中,无论是歌唱还是器乐演奏都离不开乐谱。乐谱是音乐在时间流动中的文献。它不仅是节拍节奏、音调声部间的具体走向,各声部间的轻重缓急、强弱变化、对比以及表情记号等的书面化形式。更重要的是乐谱作为一种音乐文化,是时代艺术审美的反映。每个时代、不同的地域、国度都有不同的音乐风格,反映出各自的文化特质与审美情趣。然而,记谱法的形成有一个发展演变的过程,西方的五线谱是一种比较精确完善的记谱体系,它是在9世纪出现的纽姆谱基础上逐渐发展起来,直到17世纪前后小节线的出现才算基本完成,整整经历了将近十个世纪。而东亚的乐谱体系发源于我国,目前发现最早的乐谱是古琴谱,这与古琴这件乐器及其个性休戚相关。就目前所发现最早的古琴谱是6世纪梁代丘明所传的《碣石调·幽兰》(唐人的抄本),这是一份文字叙述谱,即左右手的演奏是以文字叙述的形式来表述的。尽管它与后来古琴谱的形态完全不同,但是已经用到了七根弦及十三个徽位,并使用了大量古琴弦乐器特征的泛音,比较完整地反应出琴的演奏技巧。从乐谱来说,唐朝才真正出现古琴的减字谱。当然,减字谱也是有一个发展完善的过程。从中唐曹柔最初发明了减字谱,它是以汉字的边旁部首及不同符号记录左手按弦和右手指法弹奏的一种记谱体系。减字谱是只记录演奏法和音高,不记录音名、节奏、节拍等要素的记谱法。这样,由于乐谱中不明示节奏、节拍这些要素,同样的乐谱因演奏者经验的不同会产生不同音乐效果,但是减字谱是对文字谱记谱法的一次重大改革,这一乐谱体系从唐代起,经两宋直至明清的不断修正、改变才逐渐完善,传承至今。

古琴谱(减字谱)是我国独特自身发展演变而成的记谱法,尤其受到文人们的青睐和重视,从南宋的姜夔、郭沔直至明清留下了大量的古琴谱,是一笔丰厚的文化遗产。但是,与丝绸之路直接相关的器乐谱中最典型的是琵琶谱、筝谱、横笛谱、笙谱、筚篥谱等。它们与减字谱不属一个系统,被称为奏法谱(Tablature),是一种音位谱、指法谱,即乐谱被固定在器乐音高位置及演奏方法上的乐谱。在这些器乐谱中五弦、琵琶、横笛、筚篥并不是我国固有的乐器,都是通过丝绸之路的传来乐器,因此这些乐谱是胡人发明的还是汉人因为要学习这些乐器演奏而创造出来的,至今难以判明。就目前来看在这些器乐谱中最早出现的是琵琶谱。现藏正仓院的天平琵琶谱是一页29厘米长、18厘米宽文书,被写在经料纸纳受账的背面,记有“天平十九年(747)七月二六日”的抄写字样。天平为日本的年号,被称作天平琵琶谱,该谱的右侧开头的黄钟字下被涂抹有“番假崇”的字样,因此也被称作《番假崇》琵琶谱,见图1也就是说至少在8世纪中叶前在中国已经出现了琵琶谱。尽管这份乐谱被多处涂抹改写,但还是能够清晰地辨别出表示琵琶音位的20个谱字。如果说这只是一份不完整的残谱,是作为其反面被利用抄写经文而面世,那么敦煌琵琶谱的出现完全证实了他们是一个系统的乐谱。其中20个谱字对应一致,谱字右边的点号、节奏符号(小字丁)等在200年后所发现的敦煌琵琶谱中都一致呈现。较之于天平琵琶谱,这部抄写于长兴四年(933)的敦煌琵琶谱则完整地记录了二十五曲唐代流行的乐曲,说明了它们之间的传承关系。

图1 天平琵琶谱(正仓院藏)

如果说8世纪中叶出现了20个琵琶谱字的天平琵琶谱,那么也就在相差几十年后的时间里又发现了五弦谱(现藏于京都阳明文库)。这是用于五弦琵琶的专用乐谱。由于五弦琵琶(五弦五柱)比四弦琵琶多出一根弦、一个柱(孤柱),应该有25个谱字,但从整体来看乐谱中出现了27个谱字,谱字对照如下:

四弦琵琶谱

20个谱字: 一エ几フㄐ ㄥス十乙コ ク七ヒて之 丄ハㄧムヤ

五弦琵琶谱

27个谱字: 一エ几フㄐ ㄥス十こレ ク七ヒて之 丄ハㄧムヤ 子九中口四五 小

可以看出它们的前20个谱字中四根弦上的乐谱完全一样,第五根弦多出了7个谱字。五弦琵琶的第五柱应该是个孤柱,也就是说五弦谱应该是25个谱字,多出了两个谱字。关于这两个谱字的音位问题笔者曾在拙著《中国古代音乐文化东流日本的研究》(2004)与《中国与东亚音乐的历史研究》(2012)中从不同视角展开过论述,这里不再赘述。

这样可以肯定五弦谱是传承了四弦琵琶谱而来的,第五根弦是在此基础上新增的谱字,它们是一个体系的乐谱,而四弦琵琶谱一直在传承、沿用。从藏于日本的《伏见宫本琵琶谱》(南宫琵琶谱,抄写于921年)、藤原师长的《三五要录》(抄写于12世纪末)都可以得到证实。

除了琵琶谱,这一时期还出现了横笛谱,源博雅于康保三年(966)撰写的《博雅笛谱》。

这份乐谱尽管出自于日本人源博雅之手,但是这份乐谱的末尾有段长长的跋文说明了该乐谱出现的来龙去脉。为了便于理解将其全文摘录如下:

以前譜多聚古譜所撰也、便是二品式部卿貞保親王三卷譜、並同臨調子譜(清瀨宮経大户清上和邇部大田麻吕勝道成常世魚第等譜也)従五位下良岑朝臣遠年、勝道成師、平群秀茂、並左衛門尉大石冨門等諸說也、此他古譜無不見、至是等代々唐笛師也、至冨門祖父相伝為篳篥師、然而同伝上師之說世最為無上、又貞保親王譜方、別有嵯峨院雜良舟部頭麻呂手也、大唐貞元中入唐所習伝也、与今手尤相異也、其譜又亡失也、承和聖主召清上於階下御笛、于時左大臣信朝臣、良岑宗貞等同伝、清涼殿東廂合吹于御笛、貞觀聖主御仁寿殿東篬、召和邇部大田麻呂於階下御笛、于時右大将常行朝臣把笛合吹、夫此芸之貴、以此可知、尤古之美談也、者抑自爾以降尋其師第、高野天皇御宇時、板時鐮束伝清瀨宮経、宮経伝外従五位下大戶清上、清上伝左大臣源朝臣信、右衛門督源生朝臣、外従五位下勝弟扶、雅樂属秦庭経、笛師常世弟魚、近衛出雲貞長久、弟扶伝子外従五位下道成、道成同伝子尚則、尚則無子並弟子之继塵、又伊稻[福]部常平息貞秀、平群秀茂等是皆唐笛師、又外従五位下大石岑吉大篳篥為業、其外亦橫笛笙高麗笛等同雖非其師伝習皆得道、其子左衛門尉冨門令受父業、伝橫笛篳篥高麗笛、已以絶倫(也)、此後宜吹者絶来、粗雖有名者、其才不可及人皆歎此道之将廃、但此譜以用當時之體為宗、又載入各說

康保三年十月十四日 正四位下行左近中将兼近江权守 源朝臣博雅

显然在此乐谱出现前日本已经出现过一些笛谱,如《宜阳殿竹谱》《南宫笛谱》等,因此开头便出现“以前谱多聚古谱所撰也”,说明此谱在编撰过程中参照了前人诸多乐谱。该谱的编撰者源博雅是受村上天皇的敕召编撰的。在编撰过程中参照了二品式部卿的贞保亲王三卷谱、並同临调子谱,包括清濑宫继、大户清上、迩部大田麻吕、胜道成、常世魚第等乐谱,同时还有从五位下良岑朝臣远年、胜道成师、平群秀茂、并左卫门尉大石冨门等诸多版本作为参考编撰而成的。其中像大户清上是一位多次赴唐的遣唐使者。在836年作为音声长渡唐,两年后又随藤原贞敏来华。他因卓越的演奏技能与高超的水平被晋升为外从五位下的官衔,是一个著名的唐笛演奏家。从《博雅笛谱》中的乐调来看都是源自于中国的乐调,如双调、黄钟调、水调、盘涉调、角调。乐曲的内容绝大部分也是唐乐曲,如《赤白桃李花》《喜春乐》《泛竜舟》《盘涉参军》《阿妫娘》《飒踏破》《鸟歌万岁乐》《苏合香》《飒踏急》《万秋乐》《苏莫者》《剑气裈脱》《秋风乐》《鸟向乐》《轮台》《青海波》,等等。这些来自中国的唐乐曲必然在唐笛中广泛流传并被带到日本的。日本的横笛是来自于中国,而隋唐时期,无论是宫廷还是民间,横笛是一件十分活跃的乐器。在唐的十部伎中除中国乐部的燕乐、清乐不使用横笛外,在外来乐部中康国乐没有记载横笛乐器,其他乐部都使用横笛。同时在大量的佛教石窟壁画、周文矩《合乐图》、顾闳中《韩熙载夜宴图》等描述唐宫廷的画作中横笛随处可见,隋唐时期这件乐器的流行程度可见一斑。由于横笛在当时的乐队中主要担当旋律声部,因此在8世纪琵琶谱出现的同时横笛谱的出现是完全在情理之中,也就是说中国没有发现横笛谱并不说明这一种类的乐谱不是在中国出现的,不然上述流行于唐宫廷的乐曲就难以解释。

琵琶、横笛是丝绸之路上传来的外来乐器。下面让我们来看看中国固有乐器所出现的乐谱情况。日本留下了大量的筝谱,而中国却没有发现隋唐时期传承下来的一份筝谱。筝是一件中国固有的乐器,到了隋唐时期渐次成熟,形成了十三弦筝的形制。筝的音位谱字是依弦名而定,由13个汉数字与汉字组成,它们是:一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、斗、爲、巾。日本所存最著名的早期筝谱为藤原师长编撰的《仁智要录》(12世纪末)的十二卷乐谱,其中除了催马乐的律歌、吕歌外,主要的律调是壹乐调、沙陀调、平调、大石调·乞食调、双调、黄钟调、水调、盘涉调等,它们都是来自中国的乐调。曲目中也同样含大量的唐宫廷流行的俗曲,如《皇帝破阵乐》《团乱旋》《春莺啭》《玉树后庭花》《贺殿》《胡饮酒》《酒胡子》等胡俗乐。筝的记谱法在日本一直传承至今,在今天日本的雅乐筝中仍在使用这13个谱字的筝谱。

在早期的东亚乐谱中还有笙谱、筚篥谱等多种乐谱存在,这里不一一叙述,它们构成东亚完整的乐谱体系。这些乐谱随着遣唐使中的音乐使者被多次带回日本,在日本作为舶来品对应着乐器、乐舞、服饰等传承于日本。随着千年的发展、演化,这些乐谱的记谱法在日本也逐渐发生了些本土化现象。这是因时代、民族需求的变化而形成的。但是总体来说还是维持着原来大致的形态。日本是保留、传承中国古代文化的重要国家,要深入研究我国唐代音乐,这些传承于日本的古代乐器、乐谱是不能忽视的研究对象。因为这些音乐实物在我国已经荡然无存(除古琴及其乐谱外),是一件十分遗憾的事!

在这些器乐谱中五弦、琵琶、筚篥、横笛并不是我国固有的乐器,都是通过丝绸之路传来的胡乐器。因此这些乐谱是胡人发明的还是汉人因为要学习这些乐器演奏而创造出来的?对此没有历史记载。这里先让我们梳理一下古乐谱的出现的时间。

琵琶(四弦):《天平琵琶谱》,天平十九年(747)

五弦(五弦琵琶):《五弦谱》,抄写于 773年

横笛谱:《博雅笛谱》,抄写于966年

筝谱:《仁智要录》,12世纪末

笙谱:《新撰笙笛谱》,抄写于 1303年

在上述五种乐谱中,外来乐器的琵琶谱(8世纪中叶)、横笛谱(10世纪中叶)是最早出现的乐谱。而中国固有乐器的筝谱(12世纪末叶)、笙谱(14世纪初)要晚于琵琶谱四五百年后才出现。

最初的外来乐器琵琶、横笛演奏者一定是胡乐人,因此这些乐谱由胡乐人自身带来,或由胡乐人创造的可能性很大,而筝谱、笙谱作为中国固有器乐的乐谱在几百年后相继出现与中国固有文化相关密切。下面我们来看看这些乐谱的具体形态。

四弦琵琶谱

20个谱字: 一エ几フㄐ ㄥス十乙コ ク七ヒて之 丄ハㄧムヤ

五弦琵琶谱

27个谱字: 一エ几フㄐ ㄥス十こレ ク七ヒて之 丄ハㄧムヤ 子九中口四五 小

横笛谱

从琵琶谱、横笛谱的字形看,它们与中国的汉字及汉数字之间似乎没有深刻的关联,既不是汉字(或边旁部首)也不是数字,可认为是不同体系的符号。如果说琵琶谱在唐前就应该出现的话,那么南北朝至隋的琵琶演奏家中大部分还是胡乐人,这些谱字符号出自于胡人之手可能性较大。尤其是琵琶这件乐器本身就是出自于西域的外来乐器。但是乐谱中的曲名、调名以及个别的记号使用了汉字,这是否应该是出自于后来汉人抄写者之手呢?也就是说乐谱本身出自于胡乐人之手,而逐渐被汉人所接受并加上自己所认可的汉字,在中国传播。

与传来乐器的古谱不同,筝与笙是我国固有的乐器,而不是传来乐器。筝、笙谱是以数字与汉字的结合而成的一种乐谱符号体系,它们的谱字如下。

筝谱:一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、斗、爲、巾

笙谱:比、毛、乞、凢、上、行、七、言、也、八、一、美、工、乙、下、十、千

这就说明它们作为中国的乐器,在乐谱上没有离开中国汉字的语境。筝谱、笙谱不会早于唐朝出现,因为13弦筝与17簧笙都是形成于唐代前后。谱字全部采取汉数字与汉字这一特征来看不大可能由胡乐人创造,如果是胡乐人发明的话一般不会用一种自己不懂的符号来推广使用。而筝、笙这件乐器本来就是固有的汉乐器,演奏者中主要还是汉人,因此汉人发明的可能性较大,或者说汉人在琵琶谱、横笛谱等外来器乐谱的带动下创造了一种符合汉乐器的乐谱体系。

那么,发源于我国的乐谱又为什么经唐代后便消失殆尽了呢?这些乐谱犹如一个过路客,几百年后匆匆地离开了我国本土走向东亚的日本,其中发生了什么?为什么我们没有继承这些优秀的文化传统呢?要回答这一问题首先让我们从乐器本身入手。

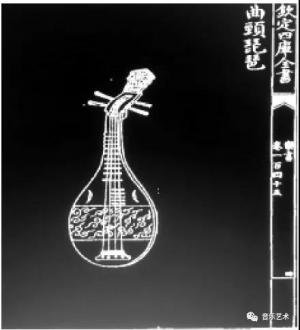

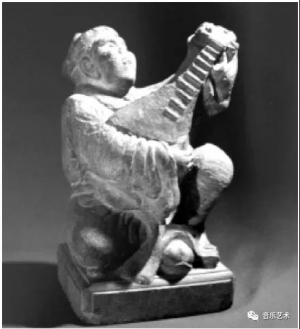

在西方的记谱体系中无论是人声、各种不同的乐器都必须按照五线谱标示的音高、节奏、节拍以及表情记号进行演示,这是一种音标式的乐谱体系。而东方古代乐谱的记谱法是因乐器的演奏法而形成的,称为奏法谱,与西方的记谱体系不同,也就是琵琶有琵琶谱、横笛有笛谱、笙有笙谱、筝有筝谱、筚篥有筚篥谱,是一种指位谱、音位谱、奏法谱,这样,乐谱就与乐器的形制有着直接的关系。就琵琶而言,它有20个谱字,对应着四弦四个柱、四根弦的音位,但是我国唐朝以后琵琶随着其由伴奏走向独奏化,逐渐不满足于原本的四柱狭窄的音域,开始加品,演奏上由横抱,拿着拨子演奏转向竖抱扔掉拨子直接用手指弹奏。这种变化约从五代至宋前后开始发生,北宋陈旸《乐书》卷145俗乐项中记载了曲颈琵琶的乐器图,已经与唐代的琵琶不同了,出现了多柱琵琶(见图2)。当然,陈旸《乐书》中的乐器图并不能作为很精确的史料,但是琵琶由柱到加品这一琵琶形制的变迁应该已经成为事实了,且在稍后元代出土的乐俑可以比较明确地说明这一事实(见图3)。从这件出土于山西临汾曲沃县的元代琵琶乐俑来,从这件琵琶乐俑上来看列有九个柱,演奏者已经不使用拨子,开始竖起来用手指弹奏了。

图2 《乐书》卷145俗乐中的琵琶图

图3 山西出土的元代琵琶乐俑

由于琵琶的音域加宽、音位增多,8世纪出现的四弦四项20个谱字的乐谱显然已经不适应了,再则,从中国的乐谱性格来看,较之于西方乐谱的功能,它在整个音乐活动中并不具有决定性的作用。传统的音乐教育方法主要是师徒口传心授,教一句学一句“从听到演”的心领神会,乐谱不占居重要的位置。因此,当乐器的形制发生了变化,乐谱的命运便面临着变迁或者消亡两种选择。首先,中国的琵琶在发展、变迁的过程中,其柱与品因时代、地域的不同都在发生着不同的变化,如果按唐琵琶谱的20个谱字原则进行增加的话,那么宋代以后琵琶谱字会增加到无数个,演奏法也必须加以标注,这样阅读起来一定是十分烦琐、不便。其次,琵琶由横抱走向竖抱,扔掉拨子直接由手指弹,演奏上大大地解放出来,随之带来了复杂的技巧应用,这对记谱产生新的难度。因此琵琶谱在中国的消亡与器乐本身变迁的关系密不可分。

再来看看五弦琵琶谱。目前五弦谱是世界上仅存一份,藏于日本京都阳明文库,它的对应乐器藏于奈良正仓院也是世界上唯一的一件。这件乐器在中国初出于3至4世纪龟兹壁画上(克孜尔第38窟),此后在同石窟、敦煌石窟及与其他的佛教洞窟中都有发现。在中国的史籍中“五弦”一器频有记录,它在中国最活跃的高峰期是在唐代,但是五弦琵琶从宋朝以后便退出中国的历史舞台,并迅速走向消亡。今天我国传承的现代琵琶的鼻祖是四弦曲项琵琶而非五弦直项琵琶。五弦琵琶也踏足至极东的日本,但是在日本也没有得到传承,今天我们只能在正仓院博物馆见到其历史的芳容。同样,这份阳明文库所存的《五弦谱》犹如冷藏在冰箱里整整度过了1200多年,实在是一件稀世珍宝!乐谱中的《王昭君》《夜半乐》《何满子》《六胡州》《如意娘》《天长久》《萨问提》《惜惜盐》《崇明乐》《秦王破阵乐》《饮酒乐》《圣明乐》《武媚娘》等曲目,似乎让我们感受到了唐代乐舞的气息与声响,遗憾的是这件乐器宋代以后随着其本身的消退,乐谱在我国也消失殆尽了。

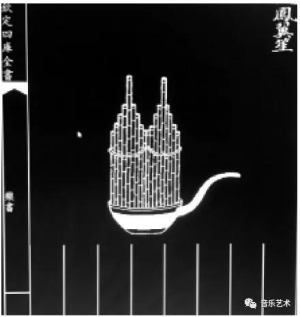

我国的这种乐器变化同样出现在笙、筝、横笛等乐器上。让我们来看看笙吧!笙,在中国的发展比较复杂。首先笙是我国固有的乐器,在《周礼》《尔雅》《礼记》等著作中都有记载,作为一件传统乐器到今天我们还在使用,不过形制已经发生了巨大的变化。从文献记载来看,我国古代大致有四种不同形制的笙。我国古代主要流行的有两种:十九簧的巢笙与十三簧的和笙,即大、小两种笙。《说文》载:“笙,正月之音。物生,故谓之笙。十三簧,象凤之身。女娲之笙簧。”这是对《礼记》中“女娲之笙簧”的解释。后汉以来出现了这两种笙,从两晋、南北朝之际持续展开。《宋书》乐一,“八音”的条载:“笙,随所造,不知何代人。列管匏内,施簧管端。宫管在中央。三十六簧曰竽,宫管在左旁。十九簧与十三簧曰笙。其他皆相似也。”实际上至隋唐这两种笙还在持续使用。《隋书》音乐下“八音”的条“笙”载:“笙列管十九,于匏内施簧而吹之。”唐代杜佑《通典》卷144乐“四笙”的条载:“十九簧至十三簧曰笙。大笙谓之巢,小笙谓之和。”因此,除了巢、和这两种笙外,唐宋时期还出现了葫芦笙、凤翼笙、十七管笙等多种形态的笙;在《新唐书》高丽伎中记有葫芦笙;相同的内容在《文献通考》中也被记载,说明这件乐器在十部伎中是被使用的。而凤翼笙、十七管笙则在陈旸《乐书》中有着详细的记载,并列出了凤翼笙的图像,是出自于晋代之器, 犹如凤凰的两翼,一个笙斗中载有双笙,以示凤凰的双翼(见图4)。

图4 陈旸《乐书》中的凤翼笙

《乐书》中还指出在唐太和(827~835)年间有凤翼笙名手尉迟章尤妙其技的详细记载,十七管笙应该出自于唐代。据《乐书》记载,这款笙是集竽、巢、和为一体的笙,列于胡部 。从形制上来看应该是介于巢、和之间的一种笙。这种十七簧笙在唐代传到了日本并被保留至今,今天正仓院藏有二件唐代的十七簧笙,它们因以吴竹制作,故被称为吴竹笙。笙的形制非常之多,以上只列出了四种,实际上还有二十三管笙、义管笙等不同形制的笙,这里不再一一列述了。

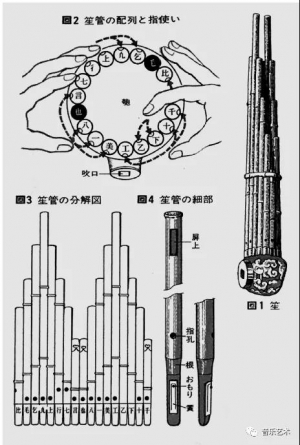

目前传存于日本最早的笙谱是《新撰笙笛谱》,为笙曲集成,由宋人浄智传入日本,成谱于正安四年(1302)。全二轴六卷。第一轴包括卷一壹乐调30曲、卷二双调二曲、渡物9曲、卷三大食调16曲。第二轴包括卷四平调23曲、渡物1曲、卷五盘涉调18曲、卷六黄钟调17曲,两轴共收116曲。全谱无序,两轴的末尾有落款,道:正安四年八月上旬宋人浄智书写。乾元二年(1304)七月十三日对岛公(君)静胤受传谱。传授者赖胤花押。从这份落款中可以看到,传承于日本的最早的笙谱是来自于宋僧人净智传入,而日本人赖胤为其传授者。

图5 日本现代笙的音位谱字

笙谱是以每一根笙苗一个音,是一种音孔位谱字符号的记谱方式,共17个谱字(如上),其中15个笙苗内置簧片,“毛、也”两支无簧片。中国唐代传入日本的十七簧笙一直用于雅乐之中,其中两管吴竹笙藏于正仓院为重要的见证,而这一形制的笙一千多年一直传承于今,今天日本雅乐中使用的笙,其形制依然如故。图5是日本现代笙谱字音位图,解说了笙苗与乐谱的关系[1],可见这一乐谱从传入日本至今还在使用,这一现象与中国截然不同。不论我国的笙在唐宋后的不断发展变化,即便后汉至唐之间所出现的笙就有多种不同的种类,所形成的乐谱对应乐器是一件十分不易之事。

从以上的我国的乐器发展演变来看,唐代以后大部分乐器都发生了变化,有的干脆消失于中国的历史舞台,走向消亡。传承于今天的琵琶、横笛、筚篥、笙、筝等传统器乐都发生了今非昔比的变迁,尤其是近代以来都逐渐朝西洋化倾向展开,音乐逐渐失去了单纯、线条性,白描化的特征,向着竞技性、复杂化、多声部音乐转变,审美的意识出现了适应时代的演变。相反,日本对传统音乐的态度非常不同。至今为止日本传统乐器大部分是隋唐时期接受了中国传来的唐乐、唐乐器,今天他们基本还在使用相同的乐器,但是这些乐器却已经被冠于日本传统乐器了。这些乐器从从形制上来看基本保持了唐代的样式及演奏方法,如目前还在使用的琵琶,雅乐中的乐琵琶,仍然是四弦曲项,拿着拨子横抱着演奏;龙笛,仍然秉持着唐代无膜孔的七孔笛;笙,还是十七簧的匏笙,与正仓院所藏笙的形制完全一致;筝,还是十三弦筝,无论是雅乐筝还是俗乐筝都是十三弦,形制保持了一千多年的样态;筚篥,与宋朝传到朝鲜的细筚篥不同,保持唐代粗狂、嘹亮的筚篥特征,形制仍是前七后二的九孔筚篥。从大部分古乐谱在日本持续使用且保留至今的特征来看,应该说与这些乐器形制不变有着密不可分的内在联系。

对待传统,中国的汉民族有着自我的理解与传承方式:从形式上来看它是一种适应时代的需求,在发展的变化中接受传统,因此变化与适应是我国传统文化的一条主线。唐代的琵琶与今天相比不仅形制与演奏方式发生了巨变,当然在审美趣味上已经是判若两人了,但是我们仍然称其为琵琶、横笛、筝、笙等,它们仍然是我们的传统乐器,这种文化上的巨变并不只是在音乐上的孤立现象。纵观历史发展来看,我国是一个朝前发展,不断改良自我文化的民族,我们看到汉代的人已对前朝的记载不甚清楚,读不懂前朝的文字了,为此出现了大学问家郑玄,他对前朝的历史文献作了扫盲性的注解,称为郑玄注,此后又出现了“疏”,如唐朝的孔颖达疏、贾公彦疏等。实际上中国对前朝的历史追究一直是因为时代不同、文化变迁所造成对后人们的“记载不详”“误解”等原因,在后人不断的解释中去了解真实的历史。现代顾颉刚的“古史辨”也带有这样辨正列代的错误,正本清源的学术趣向。这一现象也反映出在历史的发展中因朝代的变迁出现了后人读不懂前人的文献,通过不断的注、疏、解来全面理解先人的历史,这就说明中国的历史是在不断的变迁中传承的,那么,文字是人类表达思想,传递信息的符号,是交流中不能缺少的工具。中国的语言文学从殷商时期的甲骨文到古代的文言文、现代的白话文发生了天翻地覆的变化,当然这些都是适应时代的需求而形成的合理形态。然而,中国的乐谱则不同,从它出生的那天起在中国这片文化的土地上就注定了它消亡的宿命。首先是由于这种乐谱体系是因乐器的演奏法而形成的,这种奏法谱随着乐器形制的变迁是其难以生存的先天不足。其次,我国在乐器的传承方式是口传心授,演奏者首先是听会或者模仿演奏再去实践的,乐谱在音乐活动中不具有严格、精确的特征,也就是说没有乐谱照样可以演奏音乐,这一点与西方音标谱有着截然不同的特征。中国的乐谱更多是一种骨干音式的提示,二度创造的演奏具有较大的空间。这样,随着乐器形制、演奏方式的变迁,乐谱难以适应其变化而走向消亡成了其必然的命运了。

注释:

[1]引自《日本音乐大事典》,平凡社,1989,第341页。