编者按:

“传统音乐”是否等同于“过去音乐”?戴嘉枋老师通过解读琴曲《流水》的流变对这种观念中所隐含的假定提出质疑,并重新探讨了传统音乐的规律性特征。戴老师将《流水》的流变划分为五个时期,第一个时期是1452年刊行的《神奇秘谱》至1609年刊行的《伯牙心法》,该时期的《流水》既保留了唐代谱式的痕迹,又反映了唐代音乐在音列结构上所具有的开放特点;第二个时期是从《伯牙心法》至1691年刊行的《德音堂琴谱》,从理解意向上看,由“写意”转向“写实”,从音调结构上看,则由五声音阶统领全曲;第三个时期是经川派琴家张孔山加工整理而成的《流水》,其成功之处在于将杨抡的“俗化”意向进行了“雅化”处理;第四个时期以琴家吴文光改编并演奏的《流水》为代表,一方面糅合了琵琶演奏技巧,另一方面扩大了音量,使流水的形象因展衍凝炼紧凑,给人以清晰的直观感受;第五个时期是二十世纪八十年代以后,年轻一代的琴家从节奏、和音、技巧运用等多方面带来新的因素。综上所述,琴曲《流水》远自唐宋以来,一直流变不已,未来还将不断产生新的演化,体现了“流水不腐,户枢不蠢”的格言。

《流水》的流变与“传统音乐”的观念——“传统音乐”研究札记之一

西洋音乐文化传入我国的百年来,我国屡屡有关中西古今音乐文化之争,在理论上的焦点大凡都同如何看待传统音乐文化有关。执“西化”观点的,往往在抨击传统音乐于理论、记谱、乐器、传授方式乃至单音体系“落后”西洋音乐的同时,把它看作仿佛挥手即可去之的弃履蔽帚;持“继承发杨”主张的则多奉传统音乐为祖传世袭的金科玉律,稍加更改即有数典忘祖之嫌,将它当成既可把玩于手,又可炫示于世的古董博物。然而,对这两种大相径庭的观点只要稍加深入地剖析,就不难发现,在对传统音乐的认识上,二者有一个一致的认同:即“传统音乐”等同于“过去音乐”,而这一认同的观念,又都是以过去有过,并留存至今的文本、礼俗等物质的、或可见的民族民间音乐直观形态为依据的。长期以来,对“传统音乐”的这一基本认识,已成为我们探讨、评价及发展传统音乐文化的参照系,并渗透于抱有“中西结合”以发展传统音乐文化的理论和实践之中。然而,笔者在对琴曲《流水》的流变进行历史考察,进而对传统音乐的某些本质特征加以审视的过程中,不禁对这一“传统音乐”的观念,包括这一“过去”式观念中实际隐含的假定——亦即所谓的“传统音乐”,就是已经定型了的、绝对固定化了的东西,并作为一个独立的自然客体,与我们之间形成了一种异质对立的关系——提出质疑,并由此产生了对这一观念暨传统音乐的规律性特征重新进行探讨的意愿。虽然,对于我国传统音乐的全面、科学的总结,不啻于构建一个宏大博深的文化系统工程,可以写成几部洋洋大观的专著,远非本文所能承担,但“千里之行始于足下”,这并不妨碍笔者结合《流水》流变的微观透视,阐述一下在“传统音乐”观念的某些关键性转换上所获得的一些启迪,以求正于大家,从而为传统音乐文化的深入探讨起一点抛砖引玉的作用。

(一)

因琴曲《流水》早有史书记载,又有传谱,并至今仍广为流传,所以它无疑是多方面具备了所谓“传统音乐”性征的作品之一。早在先秦时,《吕氏春秋·卷十四》己记载了“伯牙鼓琴,钟子期善听之。方鼓琴,志在泰山,钟子期曰:善哉乎鼓琴,巍巍乎若泰山;志在流水,钟子期曰:善哉乎鼓琴,洋洋乎若流水。钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。”之后伴同这慨叹知音难逢和对挚友怀念的动人故事,“高山流水”作为典故多为历代文人的诗文所引用。从现存最早载录《流水》的琴谱——明洪熙元年 (1425年)刊行的《神奇秘谱》的《流水》解题中可以知道:“《高山》《流水》二曲本只一曲……至唐分为两曲,不分段数。至宋分《高山》为四段,《流水》为八段”。由唐代刘禹锡、白行简等人吟琴诗中提及的“流水曲”“流水行”及宋代《琴曲谱录》中辑存的《流水操》曲名,也佐证了《流水》在唐宋间独立成曲并分段的演变过程。而将明初的《神奇秘谱》以来辑载《流水》的三十多种不同谱本,以及迄今为止的多种演奏录音进行分析比较,琴曲《流水》约又经历了五个时期的流变演进。

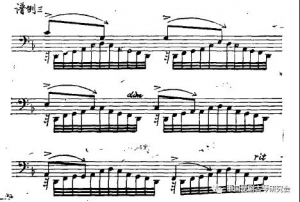

从《神奇秘谱》至明万历三十八年(1609年)刊行《伯牙心法》前,可拟为《流水》自有传谱后的第一个时期。由于《神奇秘谱》已在解题中注明其“至唐分为两曲,不分段数,”而该谱本中的《高山》《流水》二曲皆未分段,也无点句,所以该谱已明显隐谓着所录《流水》为唐代传谱。考虑到《神奇秘谱》的撰辑者朱权为明代宗室,能得以窥阅当时秘藏于宫廷的前朝诸式琴曲传谱,朱权治学态度又十分严谨,搜集研究辑录此书耗时达十二年之久,他将《流水》列于该谱专集“昔人不传之秘”的“太古神品”部分,必有所据。特别是经现在琴家将这一《流水》谱式与唐代卷子谱《碣石调幽兰》《乌丝兰指法谱》《广陵散》以及陈康士、陈拙等唐代琴人作品谱式作了比较研究,证明了《神奇秘谱》的《流水》仍采用了‘捻’‘度’等一些唐代传统指法”,“还保留着唐代谱式的痕迹。”[1]同时,该谱式在曲调的构成上不仅运用七声音阶,而且同音高的♭Si与♮Si在不同弦和不同徽位上频频出现,体现了唐代受西域音乐影响,燕乐音阶与清乐音阶同时共存并渗透到琴曲的客观实际。另外,乐曲后半部分在曲调进行中还出现了众多的带有离调性质的变化音,如♭La、♭Mi、♯Fa、♯Sol等等,也都反映了唐代音乐在音列形态上所具有的较为开放的特点(见谱例一)。由此,我们有理由认为《神奇秘谱》中的《流水》是唐代的传谱。这一时期的其他《流水》谱式,除《风宣玄品》等琴谱辑录的《流水》类同于《神奇秘谱》外,另外一些琴谱中的《流水》在谱式、音调上多与《神奇秘谱》本前半部分大同小异,对原多有变化音的后半部分则作了程度不同的删减,使它逐渐趋向于由五声音阶统领全曲,体现了元代琴家“若能惟守五律散、按、泛正声,其余杂声并不犯,则尤为纯粹”[2]的音列运用“正统”观念的影响。其中部分谱本还在结构上进行了分段,如1549年刊行的《西麓堂琴统》分为十段,1585年的《重修真传琴谱》分为八段等;并且多在段首注以标题,如《重修真传琴谱》的各段标题分别为:一、长江万里;二、一派千寻;三、汪洋大海;四、缭渺澄江;五、就下朝空;六、古今昼夜;七、汩汩东流;八、乐在智人。这些进行分段的不同《流水》谱式,有可能是“至宋……《流水》为八段”的宋元传谱,但也有可能是当时琴家根据这一说法结合个人对乐曲的理解所为。值得注意的倒是从这些分段本身及标题(包括不分段、句的《神奇秘谱》)来看,这一时期的《流水》在表现意向上就“水”的形象而言,从总体上强调的是“神似”而非“形似”,类似之后规范谱式中的“滚拂”手法,于这一时期的情式中仅偶尔为之,并以经过句的形式散布于各个段落中,无论就其“量”,还是窥其“性”,都同其他非水题材琴曲中“滚拂”的运用没什么不同,显而易见,“滚拂”在此绝不含有描摹、“形似”于水的意味。此外,这些分段从乐曲的结构上看,也缺乏严格的内在联系,可以这样认为:乐曲各段分别构成一幅幅相对独立的意境性小品,组成全曲则构成纯属抒情写意的松散性散页画册,而这种重在写意的表现意向,正是古代琴学“以迹会神,以声致趣,求之于漉内,得之于法外”,使琴曲在抽象与笼统的内容中,从而可能使琴家各自在自我意义上作具体化还原的本质体现。这样寄“志”于“神”的《流水》,难怪于伯牙要慨叹“知音难遇”。因此,这一时期的《流水》,从表现手法到意向,还都较多地保留了唐宋原貌。

《流水》在《伯牙心法》至1691年刊行的《德音堂琴谱》间,从对乐曲的解释到音调谱式都产生了与前不同的变化。这首先体现在对《流水》的理解意向上,开始由“写意”转向“写实”,从审美感知上自“神似”进而重“形似”。《伯牙心法》中对《流水》曾解释道:“予故曰:鏦鏦铮铮,幽涧之寒流也;清清冷冷,松根之细流也;浩浩洋洋,江海之长流也;惊风骤雨,瀑布之飞流也。换羽移商,审音知妙,是在听之者耳”。[3]从这一对“听之者”的解释,说明对《流水》的表现发生了根本性转折,从总体上已开始意识安排成自“寒流”“细流”到“长流”“飞流”,水势由小渐大的逻辑顺序,将乐曲处理成体现“百流会聚,东注入海”的写实性长卷。《伯牙心法》的编撰者杨抡是明代被虞山派琴家贬之为“适为知音者捧腹”[4]的古琴声乐派主要人物之一,对《流水》“写实”的理解,虽由于轻“神”重“形”,抑“意”扬“景”,以定向规范束缚了琴家个体意臆任为无羁散发的真谛,无形中削弱了古琴艺术因“超以象外,得其环中”而特有的广亵的审美容量,也有违于对明清诸派琴家“清微淡雅”的审美宗旨,但他对《流水》这一“俗化”的解释,无疑为《流水》的形象化表现在意向上开创了先河。这一时期的《流水》在构成的音调上,经《神奇秘谱》后的长时间演衍,至《德音堂琴谱》为止,受明清古琴音乐在音列运用观念上日趋保守的倾向观念,众多的变化音已逐渐荡滁无存,最终演变成偶有变宫(Si)作为经过音,基本由五声音阶统领全曲(见谱例二)[5],这种演化加强了旋律的流畅性,并赋予了曲体及总体形象较为清晰易解的特点,它与杨抡的“俗化”解释不谋而合。

清末由冯彤云传授、经川派琴家张孔山加工整理而成的《流水》,显然是该曲在明清时期最大的一次发展。据张孔山弟子欧阳书唐说,张孔山的《流水》“兹谱出《德音堂》”[6]。《德音堂琴谱》的《流水》结构为八段加尾声,张孔山的改编谱最早刊载于清光绪二年(1876年)成都叶氏刊本的《天闻阁琴谱·先刻本》上,它不仅在音列运用上直接秉承了《德音堂琴谱》以五声音阶为主的特点,并大体保留了原曲中二、三段泛音曲调,对四、五段按音曲调作了一些加强,只是着重增加了六、七段对水势的描写,最后变化再现了四、五两段的曲调,使之成为:“起手二、三两段迭弹,俨然潺湲滴沥,响彻空山,四、五两段幽泉出山,风发水涌,时闻波涛,已有汪洋浩瀚不可测度之势。至滚拂起段,极腾沸澎湃之观,具蛟龙怒吼之象,息心静听,宛如坐危舟,过巫峡,目眩神移,惊心动魄,几疑此身已在群山奔赴,万壑争流之际矣。七、八、九段,轻舟己过,势就徜徉,时而余波激石,时而旋洑微沤,洋洋乎,诚古调之希声者乎!”由于张孔山在第六段中,创造性地把以往《流水》中散见于各段的滚拂手法加以集中,使之形成了连绵不断的滚拂段落,并在后半段配合了以绰、注手法演奏的大幅度滑音,突出了汹涌险恶的水势描写,鲜明地表现了瀑布悬落,汇成波涛翻滚的江海形象(谱例三)[7],所以被海内琴家誉称为“七十二滚拂流水”。张孔山的加工,是杨抡对流水“写实”意向的体现,是遵循了“百流汇聚”的发展,通过不同阶段的“水”的形象在音乐形态上的摹拟性表现,经提炼、概括来完成的。然而,张孔山改编加工的真正成功之处,还在于他将杨抡的“俗化”意向又进行了“雅化”的发展性处理,如果说杨抡还仅完全满足于水势由小至“惊风骤雨、瀑布飞流”为止的客观景色的描述,那末张孔山的《流水》则不但在滚拂段前的各个段中,巧妙地为琴家自我意蕴的贯注同水色天光的结合设置了余地,更在水激湍厉的滚拂段后,溥添了“轻舟己过,势就倘佯”,完全为琴家个体寄寓避思情致,主观意念自为驰骋提供了开阔天地,而也正是这创造性的加工,使《流水》成了虚实结合、情景交融,形象生动而不展衍层次分明的“长江万里图卷”。

进入本世纪以来的《流水》,多半出自张孔山传谱,在此之前,“现在明清谱集中刊载《高山》一曲的多达四十三种谱本,比《流水》还要多十多种。”但“张孔山之后,刊行、传钞此曲(《流水》)者多达十来种”。[8]“《天闻阁》流水艳称海内,琴家每以不得其传为恨”。[9]可见因张孔山对《流水》的加工,遂使该曲产生了极为广泛的影响。五个传本中,只是滚拂段就有显著的不同[10]。以《百瓶斋》钞本的第六段后半段(谱例四)[11]与《天闻阁》先刻本相应部分(谱例三)的比较可以看出:《百瓶斋》的绰、注的滑音同滚拂基本出现在同一音域中,呈同向进行;而《天闻阁》先刻本则以滚拂音型为核心,绰、注的滑音以上行或下行作环绕式发展,二者由此对水流湍急的形象刻划也稍有不同,后者似乎更为澎湃激越。这些(包括1945年刊本《沙堰琴编》)在滚拂段中颇有出入而又多自奉张孔山嫡传谱本的传人,孰为真传,何为膺本,曾多有争论[12]。这些不同传谱固然不能完全排除某些琴家“托古膺制”,对张孔山传谱再加工的可能性,但从他们各持所据来看,也可能是张孔山在加工改编此曲中不同阶段的产物,并分别授于不同传人的结果。令人感兴趣的倒是其争论的本身,它除了证明张孔山对《流水》的创造性加工对后世的巨大影响之外,更反映了这一时期琴家对“过去”“师法”“正宗”的偏执追崇反映了这一时期的《流水》在积习守成的倾向中流变受到滞阻的事实,它也从一个侧面揭示了本世纪以来至五十年代初我国古琴艺术因泥古不化而驻足不前的危机。

建国以后,古琴艺术由文人“自娱”的书斋雅舍步入了音乐厅。从“鼓琴曲而至神化,要在于养心”[13]到成为供公众欣赏的音乐节目,这种演奏性质上的根本改变给《流水》的流变注入了新的活力。它作为“对祖国壮丽河山的颂歌”[14],成为经常演播的古琴曲目之一;同时,因五十年代以来不断强化的对器乐曲作出定向化联想及图解式解释的要求,使《流水》在演奏中“写实”“写景”的通俗化“二度创作”不断得到发展;并为适应剧场审美效果的需要,导致了它从曲体结构、技巧发挥、乃至速度、力度等一系列艺术处理都产生了不同于以往的变化。中年古琴演奏家吴文光改编并演奏的《流水》,就体现了在演奏性质上由“自娱”转向“表演”所带来的一系列流变。他的《流水》多以《天闻阁》先刻本为基础,但在结构上对各段都作了删减,使全曲演奏的时间几乎缩短了三分之一以上;其次强调了乐曲中各段及各乐句在音色、力度、速度等多方面的戏剧性对比演绎,将音乐赋予丰富的激情,加强了《流水》的内在流动性;此外,在滚拂段中还揉合了他所擅长的琵琶演奏中“扫”“拂”等技巧,在音量和效果上都扩大了水势宏大壮观的形象与气魄。[15]这些以取得良好表演效果为目的的改编加工,给《流水》的流变带来了两方面的结果,一方面流水的形象因展衍凝炼紧凑、以得声貌毕尽的表达,使之十分鲜明突出,给人以清晰的直观感受,这种建筑在通俗基础上的改编,是以牺牲或削弱古琴特有的“正中平和、清微淡远”的美学准则为代价的,如果说张孔山的《流水》是形神兼备的人化的物的体现,吴文光的《流水》则更多地是重状轻神的客观的物,这一转变,是为适应表演需要而进行的不同程度的加工改编,在其他中年古琴家所演奏的《流水》中也不罕见。进入八十年代以后,《流水》在年轻一代的琴家中又产生了新的演化。这些大多由音乐院校培养的古琴家,因往往是专门性的器乐演奏人才,并接受的是以西洋音乐体系为规范的系统教育,所以虽在演奏技巧上不拘流派门户之见,一般都具有全面厚实的功底,但在审美感知上因时代、环境及修养的局限;同古代的琴家准则产生更大的距离,加上西洋与现代意识的渗透影响,由此当他们对《流水》作旧曲新解的再改编加工时,必然从节奏、和音、技巧运用等多方面带来新的因素。综合上述粗疏的考察分析,可以看到琴曲《流水》远自唐宋以来,一直流变不已,并在可望的将来,还将不断产生新的演化。“流水不腐,户枢不蠢”,《流水》的流变正体现了这样一个浅显而又包含着丰富哲理的格言。

[1]齐毓怡、王迪:《漫谈<流水>》,《艺苑》1984年第1期。

[2] [元]陈敏子:《琴律发微》,《琴书大全·卷十一》。

[3] [明]杨抡:《伯乐心法》。

[4] [明]严瀓:《松弦馆琴谱·琴川汇谱·序》。

[5]詹澄秋打谱:《德音堂琴谱·流水》,《古琴曲集·第一集》,人民音乐出版社1982年版,第35页(减字谱略)。

[6]《琴学丛书·流水倒言》。

[7]管平湖打谱:《天闻阁琴谱·流水》,《古琴曲集·第一集》,人民音乐出版社1982年版,第41页。

[8]许健:《琴史初编》,人民音乐出版社1982年版。

[9]《沙堰琴编·流水前记》。

[10]查阜西:《<张孔山流水>传本考异》,《琴论缀新·第二集》,中央音乐学院中国音乐研究所1973年油印本。

[11]顾梅羹打谱:《百瓶斋琴谱·流水》,《古琴曲集·第二集》,人民音乐出版社1983年版,第14页(减字谱略)。

[12]查阜西:《<张孔山流水>传本考异》,《琴论缀新·第二集》,中央音乐学院中国音乐研究所1973年油印本。

[13] [清]祝凤喈:《与古斋琴谱补义》。

[14]《音乐欣赏手册·流水》,上海文艺出版社1981年版。

[15]吴文光古琴独奏专集《潇湘水云》盒式磁带B面之二《流水》中国唱片社出版82HL-104。