摘 要:陕西神木石峁皇城台古城遗址出土的20多件乐器骨簧,是21世纪音乐考古的重要发现。以往中国古代音乐史专著和教材均缺乏对簧的撰述,今有石峁及山西、辽宁、内蒙古和北京等地出土的簧,年代跨越新石器时代晚期至春秋时期,填补和丰富了中国古代音乐史的内容。目前考古发现的簧主要分布于北纬34度线以北区域,可能与北方地区古代游牧民族和草原文化有关。迄今出土的先秦时期簧均为自体簧,分为矩形和等腰梯形两种类型,演奏方式都是用线绳抻动的“拉奏”。

关键词:石峁遗址;骨簧;年代;类型;奏法

簧是中国古代一种拨奏体鸣乐器。《世本·作篇》云:“女娲作笙簧”。这虽属传说,但暗示簧的产生应该较早。20世纪60—90年代,在辽宁、内蒙古、山西、陕西和北京等地陆续有一些骨簧和竹簧的考古发现,但由于当时未能辨识出它们的乐器品性,故以前很少引发学界讨论。2008年,笔者在探讨陕西凤翔南指挥秦公一号大墓所出墨书竹筒与簧的关系时,曾引述辽宁建平水泉遗址出土的骨簧。其后,科尔特韦特(Gjermund Kolltveit)、直川礼绪(Tadagawa Leo)、范子烨等,都曾对中国出土的先秦时期簧做过很好的分析研究。

2016年以来,陕西神木石峁皇城台古城遗址掘获大量精美文物,其中的20多件骨簧,是21世纪音乐考古的重要发现,对于丰富中国古代音乐史尤其是先秦音乐史的内容,具有重要的学术意义。主持石峁遗址发掘工作的孙周勇、邵晶等,业已发表了部分考古资料并做有深入研究,今在他们成果的基础上,就石峁骨簧的音乐历史意义谈点初步看法,向大家请教。

虽然中国古代典籍不乏关于簧的记载,但由于过去出土簧的实物较少,且未能引起音乐史学界的关注,以致迄今所见中国古代音乐史专著和教材均缺乏对簧的撰述。要想填补中国古代音乐史著作中对簧撰述的空缺,首先需要检视目前考古发现簧的年代问题,以便将簧的撰写纳入相应的音乐历史时期。

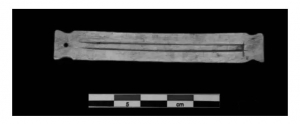

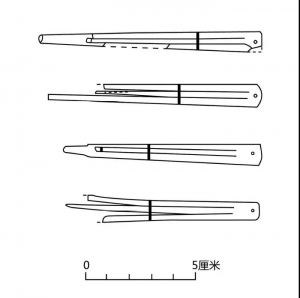

石峁骨簧(见图1)出土于皇城台东护墙北段上部第四层堆积,同出乐器有骨笛(哨)、骨管和球形陶哨,其他共存物包括陶器、骨器、石器和玉器等。发掘者认为,它们应是来自皇城台顶部的“弃置堆积”。在地层关系上,东护墙北段上部第一至三层,分别与皇城台门址第一至三层一致。据层位关系及14C测年数据,皇城台门址的修建年代可能在公元前2300年前后,皇城台的最晚使用年代为公元前2100年—公元前1800年,废弃年代约在公元前1800年,时代跨度约500年。出土的骨簧等“弃置堆积”来自皇城台顶部,而顶部的“台城”年代最早,内城、外城年代较晚,因而骨簧应属石峁遗址早期遗物,估计其年代应在公元前2000年左右,是目前所知中国乃至世界范围内年代最早的簧之一。

图1 石峁遗址骨簧(约公元前2000前后)

不过,也有学者对石峁遗址的年代提出一些不同看法。杜启明从建筑学视角,指出石峁遗址一些土石建筑遗存是文化交流和影响的结果,其年代可能已进入商文化时期。苏荣誉认为,石峁遗址出土的铜刀和环首刀石范,具有本土文化传统,但年代和中原地区所见商代同类器相若。许宏通过对石峁遗址出土遗物的年代学考察,认为石峁遗存的年代下限应晚至公元前1600年前后或更晚。这些基本都是关于石峁遗址年代下限的讨论,而石峁骨簧属于该遗址早期遗物,因此目前对于骨簧年代的估计应该不会有太大问题。石峁遗址的发掘报告尚未出版,详细资料有待刊布,关于该遗址的年代学研究,还有赖于今后田野考古工作的进一步开展和推进。

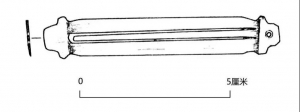

1978—1985年,山西襄汾陶寺新石器时代遗址出土陶寺文化骨簧1件(J401:29,见图2),出土位置是陶寺居住遗址的一处水井(J401),据该水井木炭标本14C测定,年代为公元前2140年—公元前1946年。.由此可见,陶寺骨簧与石峁骨簧的年代应该大体相当。

图2 陶寺遗址骨簧(约公元前2000年前后)

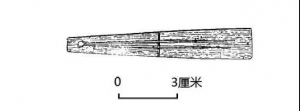

1977—1978年,辽宁建平水泉出土的2件骨簧,1件为成品簧(T22二~16,见图3上),另1件为半成品簧(T22二~20),均系出自夏家店下层文化探方内。此外,还有1件在水泉遗址采集的成品骨簧(1977年采~108,见图3下)。

图3 建平水泉骨簧(商代早期)

关于夏家店下层文化的年代,据已发表的10组23个14C测年数据,约在公元前2300年—公元前1600年之间,可见其年代范围与石峁遗址大体相当而下限略晚。这两种文化都始自新石器时代晚期,并进入早期青铜时代。出土骨簧的水泉遗址共有五个文化层,包含夏家店下层文化、夏家店上层文化和战国时期燕文化。据水泉遗址的14C年代测定,T15⑤第五层的年代为距今3780±90年,树轮校正为距今4130±110年,应属该遗址的最早年代。有学者将T22的年代断为夏家店下层文化中期晚段,由此估计,T22出土骨簧的时代约当中原地区商代早期。

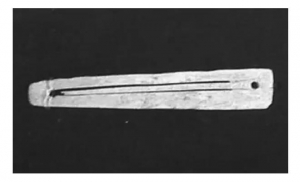

1960年,内蒙古赤峰夏家店墓葬M14出土1件骨簧(M14:6),墓主为一青年女性,同出青铜器等遗物,时代属夏家店上层文化(见图4)。1987—1991年,内蒙古赤峰克什克腾旗龙头山遗址发现1件骨簧,时代属夏家店上层文化龙头山类型(见图5)。

图4 赤峰夏家店骨簧(西周至春秋时期)

图5 赤峰龙头山骨簧(西周至春秋时期)

夏家店上层文化晚于夏家店下层文化,其年代大致相当于西周至春秋时期,14C测年数据显示,其年代范围在公元前1000年—公元前500年之间。由于目前掌握的考古材料有限,夏家店M14出土骨簧的时代只能粗略估计为西周至春秋时期。克什克腾旗龙头山遗址的14C测年数据,树轮校正为距今3240±150年,相当于晚商或商周之际,应是夏家店上层文化的年代上限。因为克什克腾旗龙头山出土骨簧的详细考古资料尚未发表,所以目前只能暂且将这件簧的时代大致估计为西周至春秋时期。

1986—1991年北京延庆军都山玉皇庙发现的4件竹簧,分别出自四座墓葬(M264、M95、M102、M156),时代属玉皇庙文化(见图6)。出土骨簧的四座墓葬分别位于不同墓区,其中M264位于北Ⅱ区北部,时代最早,为春秋早中期。M95位于北Ⅱ区中部,时代在春秋中期。M102位于北Ⅰ区南部,时代属春秋中期。M156位于南区中部,时代为春秋晚期。可见这4件竹簧属于春秋早期至春秋晚期之间的制品。

图6 玉皇庙竹簧(春秋早期至春秋晚期),

自上而下为M264:22、M95:21、M102:9、M156:8。

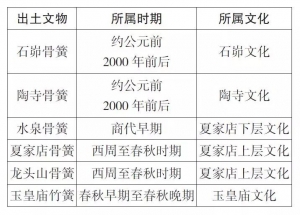

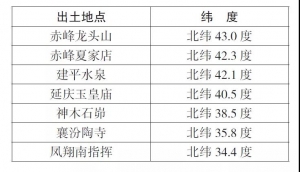

由上所述,可以大致排出目前考古发现簧的时代先后(见表1)。

表1

通过以上对出土簧的年代梳理,可知簧的发展历史至少可以上溯至新石器时代晚期,并可在夏、商、西周以至春秋晚期的音乐史事中征引簧的考古资料,再结合历史文献记载来论述簧这种乐器的发展线索,从而弥补目前先秦音乐史著述中簧的空缺。

从目前簧的考古发现情况不难看出,簧主要分布于中国北方地区,按簧的出土地点地理纬度排列,自北向南依次是(见表2):

表2

十分明显,春秋时期之前的簧,主要发现于北纬34度线以北区域,且自西徂东,略呈带状分布。不过,由于考古发掘的不平衡性,尚不能认为先秦时期在北纬34度线以南地区没有簧使用。按河南安阳殷墟位于北纬36度线,陕西扶风周原和河南洛阳皆位于北纬34度线,它们分别是商周王朝的都城所在地,因此今后在这些地区发现簧的可能性还是存在的。

关于石峁遗存的考古学文化性质和族属,目前仍在探讨之中,或以为石峁遗址的最初居民应是来自北方牧区的游牧民族,其经济形态应以牧业为主;或以为石峁遗址至少是两个不同人类群团的遗存。

夏家店下层文化,主要分布于辽宁西部、内蒙古东南部和燕山南北一带,夏家店下层文化的经济形态以农业为主。夏家店上层文化的分布范围,较夏家店下层文化向北、西扩张,到达大兴安岭的东南麓。夏家店上层文化,是中国北方以畜牧业为主要经济形态的晚期青铜文明,可见夏家店下层文化与夏家店上层文化的分布区域处于农牧交错地带。目前不少学者认为,这两种文化与《史记》所载“东胡”或“山戎”族群的活动地域大致相当。

玉皇庙出土竹簧的四座墓,墓主人均为男性,发掘者据墓葬等级推断,簧的演奏者或拥有者应属中等阶层的男性武士。同时认为,玉皇庙文化的族属可能为“山戎”部族,经济形态以畜牧和游牧为主。

值得注意的是,在蒙古乌兰巴托西南约120公里的莫林托勒盖(Morin tolgoi)匈奴墓葬发现公元前3世纪—公元1世纪的骨簧,俄罗斯联邦图瓦共和国匈奴墓葬发现公元2世纪的骨簧,二者的时代均晚于石峁遗址所出骨簧。由此容易联想到中国北方地区游牧民族的簧与欧亚大陆草原文化簧的分布和关系,进一步的探索,仍需要今后积累更多的考古资料。

由上所述,石峁文化、夏家店下层文化、夏家店上层文化和玉皇庙文化发现的簧,可能与北方地区古代游牧民族和草原文化有关。目前的先秦音乐史著述,主要集中于中原地区华夏族的音乐文化,北方地区少数民族音乐史料尤其是音乐文化物质资料较少,今有上述簧的考古发现,补充和丰富了先秦音乐史的内容。簧的考古发现情况还表明,中国古代音乐文化应是多地区多民族的共同创造,这一特点在先秦音乐史的撰述中理当有所反映。

目前发现的先秦时期簧,有竹、骨两种材质,骨簧与竹簧相比,当然更利于在墓葬环境中的保存。从理论上推测,竹簧应该较骨簧便于制造,其使用或许应早于骨簧。然而,由于人类早期生态环境和经济形态的差异,竹材对于某些人类族群可能取材并不便利,而获取骨料则可能较为容易,因此竹簧和骨簧二者孰先发明,还不能简单加以论定。在石峁遗址的“弃置堆积”内,除骨簧之外,还发现有大量的骨针、骨锥、骨镞和骨铲等,以及骨制半成品、切片骨料和砺石磨具等,因此,发掘者推断该遗址可能存在骨器作坊。有关资料的全部发表,将有助于探索石峁骨簧的制造材料和工艺。

迄今发现的先秦时期簧,其形制均为薄片框形,中间剔出一条具有弹性的簧舌,属于自体(idioglot)簧,即簧舌与簧框同质同体。这里依簧框的形制,将先秦时期的簧初步划分为两种类型。

A型:平面呈矩形,簧框两端大体等宽,簧舌也基本等宽。陶寺骨簧和现已公布的石峁骨簧均属此型。B型:平面略呈等腰梯形,簧框两端不等宽,即舌根端宽于舌尖端,簧舌也由舌根到舌尖逐渐收窄。水泉、夏家店、龙头山和玉皇庙所出簧均属此型。

石峁骨簧,一般长8—9厘米,宽逾1厘米,厚0.1—0.2厘米。

陶寺骨簧,长8.3厘米,厚0.1厘米,簧舌宽0.2—0.3厘米。

水泉骨簧,1件(T22二~16)长8.2厘米,两端宽度分别为1厘米和0.5厘米,舌长6.2厘米,厚0.06厘米;1件(1977年采~208)长9.3厘米,两端宽度分别为1.6厘米和1厘米,舌长5.4厘米,厚0.06厘米;1件半成品簧(T22二~20)尚未剔出簧舌,长8.4厘米,两端宽度分别为1.3厘米和0.6厘米。

夏家店骨簧,长9.8厘米,两端宽度分别为1.7厘米和0.8厘米。

玉皇庙所出4件竹簧,仅1件(M102:9)保存完整,长9.1厘米,宽1厘米(按:缺少簧尖端的宽度,余同),舌长6.6厘米。其余3件有不同程度残损,其中,M264:22长10.3厘米,宽1厘米,舌长7.2厘米;M95:21长9.8厘米,宽1厘米,舌长7厘米;M156:8残长8.9厘米,宽0.9厘米,舌长7.8厘米。4件竹簧的厚度均为0.05厘米。

上举出土簧的尺寸,长度基本都在10厘米左右,宽度在1厘米上下。这种长宽尺度,使得簧的基音不至于太低,同时又便于手、口之间的配合演奏。目前出土簧的厚度数据不全,仅知石峁、陶寺、水泉和玉皇庙遗址所出簧的部分数据。水泉骨簧和玉皇庙竹簧甚薄(0.05—0.06厘米),石峁和陶寺骨簧次之(0.1—0.2厘米)。簧的整体厚度,尤其是簧舌的厚薄,决定演奏时簧的振动发音。过厚的簧舌,当然不利于振动,簧舌太薄,则容易在演奏时断裂。看来古人可能已经从音乐实践中获得类似的认识。应该指出,我们还需要观察簧的整体厚薄变化,簧舌与簧框的厚度差异,簧舌由舌根至舌尖是否有一定的弧度,目前发表的考古资料还缺少这些方面的数据和描述。

虽然簧这种乐器在世界上分布十分广泛,但其发音原理基本是一致的。簧的音响由基音和泛音构成,泛音与基音成整数比关系。簧的发音,通过线抻或指拨的策动方式使簧舌振动,经过口腔产生共鸣从而扩大音量。演奏者通过改变不同的口型,变换并移动不同的舌位,使簧发出基音或泛音,产生不同的音高和音色。簧的音高,除由簧框和簧舌的大小厚薄所决定外,与口腔的大小和形状也有关联,口腔大则音低,口腔小则音高。实际上,口腔和咽腔已经成为簧舌发音的“可变共振器”。

先秦时期簧的演奏方法,可根据簧的自身形制来加以研判。从簧的两端穿孔情况看,石峁骨簧仅在舌根端的簧框上有一个穿孔,舌尖端簧框无孔。参考当今竹制拉线簧的演奏方法,当是用左手食指和拇指持簧,将舌尖一端放在口腔前,在舌根端的簧框孔中穿入线绳,以右手抻拉线绳使簧舌振动发音。陶寺骨簧的演奏方法亦当与此相仿。

水泉、夏家店、龙头山和玉皇庙遗址出土的簧,除舌根端簧框有一个穿孔外,与舌尖相对的簧框内有一个半圆形豁口,实际功能与绳孔相同,可以穿线缠绕于手指上来固定此端。十分明显,这样的孔位设计使得簧的两端均可穿线。当今中国少数民族地区的簧仍较多应用两端穿线的演奏方法,如怒、白、彝、回、羌、藏、高山等族的竹簧即其实例。由此可见,目前出土的先秦簧均属拉线振动的演奏方式,姑且简称为“拉奏”。实际上,其发音机理与用手指拨动舌根端簧框促其振动发音的“拨奏”是相同的。

从出土簧的保存状况看,水泉、夏家店和玉皇庙所出簧多残损,陶寺和龙头山出土的骨簧保存较好,石峁遗址出土的骨簧不仅数量最多,而且有几件保存完好。不过,考虑到文物保护的因素,直接对出土的簧进行演奏录音并加以测音有较大风险,如果能够对目前所出骨簧和竹簧进行复制或仿制的模拟实验,则有可能通过实际演奏和测音来了解出土簧的音响性能。

总之,簧是产生于史前时期并延续至今的古老乐器,这种情况在中国音乐史上实属少见。石峁等地出土的簧,为中国古代音乐史研究提供了重要的实物资料。以音乐考古发现为据并结合文献记载来探索簧的形制演变和发展历程,将会为中国古代音乐史的书写增添崭新的一页。

作者附言:本文是笔者于2019年9月21日在陕西神木举办的“石峁皇城台考古新发现暨口簧国际学术研讨会”上所做的主旨演讲,本次发表略做修订。