南溪,重庆市黔江区鹅池镇一个四面环山的小村落,土家民族在此繁衍生息。方圆不足两公里,仅有四百多户的狭窄之地,孕育了一种古老的民歌——南溪号子,其独特的多声结构形式和丰富的唱腔特色,在中国民族民间音乐中也是不多见的。因其历史久远、风格独特、蕴含丰富的历史人文信息,被誉为“土家族音乐活化石”,并于2006年10月被列入首批国家非物质文化遗产推荐名录。

在《第一批国家级非物质文化遗产名录图典》(以下简称《名录》)中,关于南溪号子体裁的表述是“土家族农民在劳动中解乏鼓劲的劳动号子和山歌号子”{1}。一般来讲,南溪号子的体裁毋庸置疑应该是号子,但依据学界公认的民歌分类方式“三分法”(山歌、号子和小调),《名录》中关于南溪号子的体裁定位很明显是有问题的。如果把“劳动号子”和“山歌号子”看做并列关系,那么它们在民歌“三分法”并没有对应条目。到底是山歌,还是号子?为什么会出现这种混乱的表述呢?

一、学术语境下南溪号子的体裁

根据“三分法”的标准,民歌体裁的划分“应主要是音乐形态特征和音乐典型性格,音乐中的节奏类型是划分的核心要件。即号子音乐鲜明的节奏律动及与劳动节奏的相吻合,山歌音乐奔放、自由的节奏和强烈的抒情性,小调音乐规整平和的节奏和曲折委婉、寓抒情与叙事之中的性格特征”{2}。那么,南溪号子在学理上到底应该归属于哪种体裁呢?

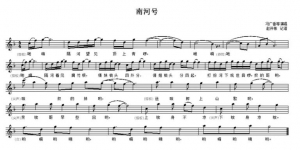

以《南河号》为例:

第一,从音乐形态来看,南溪号子一般采用高中低三个声部(尖声、提板和莽筒),形成独特的多声结构表现形式。这是有别于西洋和声的多声结构,高低两个声部以支声形式存在,常常1人“提板”领唱,2至3人扮“尖声”(即喊高音),3人或更多人不等“喊莽筒”(即喊低音)。从其音乐性格特征分析来看,高中低三个声部性格迥异,“提板”即领唱,是歌队的灵魂,主要演唱引腔和歌曲的主体内容,旋律根据固定的句式围绕骨干音以窄音程平稳行进,鲜有大跳音程,节奏相对松散,唱词受到当地语言声调的影响较为明显,用高腔演唱,形成一种虽然平铺直叙,但清晰透亮的独特唱腔声调。“尖声”和“莽筒”(也称“应莽筒”)分别处于“提板”声部的上下两层,行云流水般的“尖声”响遏云霄,低沉浑厚的“应莽筒”击地成声,两者穿插在“提板”的分句之间,旋律要婉转舒展的多,既平衡了“提板”声部平铺直叙产生的单调感,而又避免喧宾夺主之嫌,既保证 “提板”对唱词内容的清晰表达,又是保证整首歌曲不失其艺术美感的表达,在对比与平衡之间充分挖掘了人声多样的声响色彩和丰富的艺术表现力。

第二,从节奏来看,南溪号子并无构成“劳动号子”所需核心条件。号子与劳动的关系,其关键是劳动的动作律动与歌唱的节奏律动相适应、相协调,即强调劳动律动与歌唱节奏的相关度。按照《名录》的表述,南溪号子是“土家族农民在劳动中解乏鼓劲的”,但南溪土家人的主要“劳动”是山地农耕,农事工项繁杂而分散,农田劳作本身很少需要集体协力完成,也形不成特有的动作节奏;另一方面,南溪号子是农事劳作间隙用来“解乏鼓劲”的,娱乐是其主要功能,因而抒情成为其完成娱乐功能的主要表现方式。所以,南溪号子虽然与南溪土家人劳动密切相关,但其采用的节奏与劳动之间并不存在紧密的配适关系。南溪号子大多数时候采用自由松散的节奏,这种缺乏规律的、鲜明的、与劳动协作关系密切的律动节奏并不符合号子“必须极精确地适应着那一种劳动所特有的生产动作的节奏”{3}的体裁规定。因此,按照“三分法”原则,南溪号子不归属于号子体裁,而应归属于山歌体裁。

二、主体语境中南溪号子的体裁

南溪号子的传承只限于南溪村,域外人鲜有参与其中的。而在南溪域内,其传承是开放的,代际之间、同伴之间口传心授,并无固定传承体系。这种传承方式一方面保持了南溪号子艺术上的独立性,形成一种有别于周边其他艺术形式的独特存在;另一个方面在传承的过程中也促成主体族群在有关南溪号子认知上的惯性,使南溪号子成为一种约定俗成的称谓。“号子”已经根植于南溪主体族群对这一艺术形式的认知中,这种认知有其特定历史文化的背景,也有其文化传承的惯性,并通过代代相传形成的特有的“获得性遗传”,已经形成南溪土家人在“自在”状态下的“集体记忆”。因此,作为南溪号子的局内人,南溪土家人这一主体族群把南溪号子看做“号子”是无疑的。

首先,南溪号子自身存在两种分类方式:一类是以曲牌作为标准,又分两种,一种是曲牌不带“号”的,其音调固定,题材自由,如【大板腔】【九道拐】【三台声】【打闹台】等,另一种是曲牌带“号”的,曲牌固定,题材也有限定,如【南河号】【喇叭号】【字谜号】【打杵号】【干妹号】等;另一类把音乐句式特点作为标准,以歌曲音乐分句数量作为区分原则,如“三声号”《太阳出来照北岩》和《唱十二月》等是由三个乐句构成,“四声号”《山歌好唱难起头》《大板腔》等由四个音乐分句构成,依此类推,最多是有八个乐句的“八声号”。无论何种分类都与“号”(即号子)紧密相连。

其次,南溪号子的主体族群把唱南溪号子称之为“喊号子”或者“吼号子”。一般意义上,“喊号子”或者“吼号子”指演唱纤夫号子、船工号子这样广泛传唱于南溪周边的武陵山区、具有广泛影响力的典型的劳动号子。而南溪号子按照“三分法”应归属山歌体裁,学理意义上两种不同类型的民歌在原生状态下却都是可以“喊”的、“吼”的,主体族群并非认识不到南溪号子与它们在音乐特点(尤其是节奏)上的差别。“三分法”以节奏作为区分“山歌”和“号子”的核心要件,显然并不适用主体族群的文化认知。

三、号子和山歌的体裁边际

南溪号子的这种体裁含糊情况是否为孤例个案呢?就笔者所知,传唱于湖南雪峰山区,被七姓瑶族称之为“茶山号子”或“挖山号子”的民歌,按“三分法”也应归属于山歌体裁。另外,客家“山歌号子”、湖南沅陵“山歌号子”、甘肃陇南的“山歌号子”等民歌, 按“三分法”原则也属于山歌体裁。从地域分布来看,它们本不属于同一个文化生态圈内,却有同样的称谓,很难想象这一称谓与体裁毫无瓜葛。由此看来,南溪号子并不是孤立的个体,把一部分在“三分法”原则下属于山歌的民歌归属到号子体裁中,在我国部分地域有其存在的文化土壤。

因此,《名录》中关于南溪号子“山歌号子” 的表述也并非无缘无故。显然,学术语境和主体语境在号子和山歌这两种体裁在文化认同上是有差异的,这种文化认知的不同理解造成了对学术语境中既定概念的冲击。笔者认为,其根本原因有两个:一是号子和山歌节奏的游移性,二是号子和山歌在声腔上的同质化。

(一)节奏的游移性

南溪号子是南溪土家人在传统山地农耕的劳作方式中创造并伴随劳动而演唱的音乐艺术。同样,湖南雪峰山区的“茶山号子”或“挖山号子”,客家“山歌号子”、湖南沅陵“山歌号子”、甘肃陇南的“山歌号子”等民歌,按其原生地域的物质生产方式来看,也都是传统山地农耕文化的产物。如果把它们都看做“号子”,应该属于农事号子的范畴。而农事号子相较于其他类型的号子,其劳动律动与歌唱节奏的配适度则是最为松散的。号子一般划分为搬运号子、农事号子、船工号子、放排号子、工程号子等种类,这是根据不同的工种和传唱环境来划分的, 各种号子的节奏与劳动的配适关系并非都是紧密无间的,甚至同一种号子之中,这种配适关系也因劳动强度而异,即随着劳动强度的增大劳动律动与歌唱节奏配适紧密,反之则趋于松散。以川江号子为例,闯滩时, 所唱“起复桡号子”“懒大桡号子”等,为统一号令,适应紧张激烈的闯滩行船需要,所以节奏紧凑、鲜明而强烈;上水拉纤时所唱“幺二三号子”等, 此类号子一般旋律性强,拉纤时船工很累, 为缓解紧张情绪、统一脚步和力点集中的需要而形成了音乐特点;过险滩时要唱“绞船号子”“交加号子”等,此类号子以激烈、雄壮的音调为特点。

另外,根据号子功能来看,“举重劝力”(号令功能)和艺术表现是其具有的双重功用,二者相互排斥、相互制约。劳动的强度与号令功能成正比,与艺术表现成反比。而号子的节奏与劳动律动的配适度也呈这种关系,即劳动强度大,号子的节奏与劳动的律动配合更紧密,需要协力聚气、提振精神,号令功能就越强;反之,劳动强度越低,号子的节奏与劳动的配适更为宽松,艺术表现价值越高。当号子的节奏与劳动的律动配适非常松散,以至不相关时,“举重劝力”的号令功能消失,艺术表现价值最大化,其艺术形式与山歌已几近雷同,维系其“号子”名分的唯一纽带便只有与劳动的关联了。乔建中在《土地与歌》中认为,山歌和号子“都属于在劳动生活中演唱的民歌,但二者同劳动的关系是不完全相同的”,号子“必须极精确地适应着那一种劳动所特有的生产动作的节奏”,而山歌“在劳动与歌唱之间,仅有一种松散的适应配合关系”{4}。由此可见,山歌与号子都与劳动关联,虽然可以把劳动律动与歌唱节奏的配适关系作为区分二者的标准,但在面对有些具体分析实例时很难把握其中的尺度和边际,必须寻求其他的参照标准。

网图《第一批国家级非物质文化遗产名录图典》

(二)声腔的同质化

一般意义上,声腔是戏曲范畴的概念。在中国传统声乐中,戏曲代表了“唱”的最高水平,无论是四大声腔的流变,还是三百多个剧种的漫衍,都是唱腔变异、声腔突破的结果。同一剧种内的各种流派,也是强调声腔特色,声腔是推动戏曲变革发展的关键因素。民歌中是否可以谈声腔呢?20世纪五六十年代,杨匡民在民歌研究中提出“三声腔系”理论,根据“声韵”将“三声腔”分为七种,分别为“大声韵”“小声韵”“宽声韵”“窄声韵”“增声韵”“减声韵”“中声韵”,其理论基础是民歌体式中乐音组织关系,即三个音“行腔为歌”,或者以基础三音组构成复杂组织的“三声腔”的民歌曲体。虽然其核心是民歌的乐音组织结构,与戏曲的声腔概念或有距离,但这是在民歌研究中首次运用声腔的概念,至少可以表明,在民歌研究中也是可以谈声腔的。

戏曲和民歌都属于中国传统的“唱”的范畴,在特定的历史时期内,是否有文人参与决定了它们在整个音乐艺术中的地位。正所谓“有文章者谓之乐府”{5},两者因地位不同而流入“雅俗”分野的艺术格局之中,使其长期处于传统声乐艺术体系的上下两端,造成中国传统唱论中也基本只涉及戏曲而鲜见民歌,声腔似乎也成了戏曲的专用概念。但二者在中国传统声乐艺术中的共生关系,一些基本理念、基本特征理应相通。一个方面,有文人参与的戏曲(雅乐)对民间其他传统声乐样式(俗乐,包括民歌)的垂范,应该存在于戏曲繁盛之后民歌的发展过程中;反之,俗乐(包括民歌)也为戏曲发展提供营养,为戏曲声腔的突破注入血液,几乎每一新的剧种都是在声腔流传过程中,与当地语言与民间音乐相结合演化而成。

南溪土家人把演唱南溪号子称之为“喊号子”或者“吼号子”,表面看“喊”或“吼”只是发声方法的问题,但如果把南溪号子和武陵山区的纤夫号子、船工号子放在同一区域文化背景下,结合中国传统声乐的自身特点,采用“声腔”概念似乎更适合表述南溪号子与这些典型劳动号子在艺术上的紧密关系。任何声乐样式都不可避免地会涉及腔词关系,而语言与音乐的同构正是声腔概念的基本内涵。南溪号子与武陵山区的纤夫号子和船工号子同出一个方言区,其语言与音乐的同构所形成的声腔基本形态是最为接近的。声腔中语言的重要性是由语言自身特点和其依附的艺术样式在传统文化中的地位决定的。首先,汉语方言林立,庞杂纷繁,音调多变,每一剧种都是各地的语言、音乐相结合、演化而成,而语言中的音韵对“唱”而言尤为重要,其中声调和平仄与音乐关系最为紧要。“调平仄,别阴阳,学者之首务也”,以《中原音韵》为代表的音韵学著作能进入戏曲论著的行列,可见语言在中国传统声乐中的地位;其次,毋庸讳言,语言所依附的文学在传统文化中是高于音乐的,两者并立是学科体系引入我国以后的事,否则为何只见关汉卿、王实甫、纪君祥这些著名剧作家,而《窦娥冤》《西厢记》《赵氏孤儿》的曲作家却鲜为人知?

一些和劳动有密切关联、特别是在农事劳动中产生和演唱的山歌,在劳动律动本不鲜明的状态下,与歌唱节奏的配适关系已然非常松散。但它们和号子一样,同处于原生文化生态中,形成有同质化的声腔形态。“必须极精确地适应着那一种劳动所特有的生产动作的节奏”{6},这一学术定义至少在部分地域并不适用于原生语境。由此,如果我们看到像客家“山歌号子”、湖南沅陵“山歌号子”、甘肃陇南的“山歌号子”等这些散落民间,以“三分法”看来不伦不类、让人匪夷所思的民歌称谓,似乎可以释怀了,也可以理解《名录》中关于南溪号子是“土家族农民在劳动中解乏鼓劲的劳动号子和山歌号子”的表述了。

结语

山歌、号子和小调这三个源自中国民歌的称谓升华为学理背景的体裁概念,是我国音乐学民族音乐理论的重要理论框架,对规范民歌研究意义非凡。“三分法”从20世纪六七十年代起,到90年代经过广泛的尝试和争论,是经过了学界长期的理论积淀才最终形成的共识。从其分类标准来看,“三分法”属于音乐学范畴的方法论,具有鲜明的学科特点。从音乐学学科角度来看是合理的、也是必要的,确实也能涵盖中国民歌的绝大部分样式。但是,从一些民歌案例来看,“三分法”中以节奏为核心要件作为区分号子和山歌的标准规范并没有很好地解决两者的边际问题。换言之,由于号子和山歌之间存在节奏的游移,以节奏为标准是很难明晰归属这些民歌体裁的。如果寻求其他标准,则动摇了节奏作为核心要件的地位。

事实上,传统音乐文化中的一些概念并非单一学科所能解释和规范了的,往往涵盖了几个学科的内容,是多学科的集合体,如声腔,便是音乐、语言和声学的集合概念。基于上文所属事实及分析,本文认为,应该以“三分法”为基础,重新定义号子的概念,取消“号子”等同“劳动号子”的概念设置,丰富号子的内涵、扩大其外延,把这些类南溪号子——在原生语境中被归属为号子、以学理“三分法”为山歌的民歌——吸收进来,形成以号子为母项、劳动号子和山歌号子(或者类山歌号子)为并列子项的新的“三分法”。这样,既可以丰富民歌“三分法”的内容,真实反映号子和山歌因为节奏游移造成部分民歌体裁边际不清的原生状态,也可以使学术语境和主体语境在“号子”这一体裁表述上形成统一认识。

注释:

{1} 中国艺术研究院·中国非物质文化遗产保护中心《第一批国家级非物质文化遗产名录图典》[M],北京:文化艺术出版社2006年版,第112页。

{2} 周青青《关于汉族民歌体裁的分类问题》[J],《中央音乐学院学报》1992年第3期,第62—63页。

{3}{6} [俄]普列汉诺夫《论艺术》[M],曹葆华译,北京:三联书店1964年版,第36页。

{4} 乔建中《音地关系探微:从民间音乐的分布作音乐地理学的一般探讨》[J],载《土地与歌:传统音乐又化及其地理历史背景研究》[M],济南:山东文艺出版社1998年版,第267页。

{5} 周德清《中原音韵》[M],台北:宏道文化实业有限公司1973年版,第111页。