编者按:

今日刊登田青先生2006年在中央美术学院的讲演,文章借助建筑领域、民族音乐领域及日用品生产设计中不胜枚举的例子阐明了一个深刻道理:中华民族的民族审美意识丧失成为事实,人心之变是其中主因,我们有责任恢复或接续已中断的历史文化传统,恢复民族对美的追求和判断力。

大家晚上好,我今天讲的题目是有点悲怆的。我在拟这个题目的时候,心里有点不平静,有点不舒服。

为什么想到这个题目呢?是因为我前些时候去南方出差,从飞机场到杭州的高速公路两边都是中国最先富起来的农民的房子,当地接我的人告诉我这都是农民的房子,说农民生活都很好。的确我看见这房子我也有一种高兴,毕竟我们农民有这么好的房子住。但仔细看这些房子造型的奇怪和丑陋,让人吃惊,这些房子看不出来是什么风格,不中不西、不土不洋,而且在反复重复着一种新出现的丑陋。比如第一个人在房子上用不锈钢造了三个葫芦上面一个尖,现在都是值多少万的,然后后面再造的人也要在楼房上造一个葫芦,放眼望去,都是一模一样的非常丑陋的楼房,当时我就心有所感。

后来又去了浙江宁海,遇到一个收藏古玩的朋友,有一点积蓄,是一个民间收藏家。他自己有三个博物馆,我去过其中的一个,那里有他收集来的上百个南方的木床。然后他又让我看他的仓库,里面堆着很多江南老宅子的木料,雕梁画栋非常漂亮。他说:“我听说这些房子要拆了,我就去买,我就想将来买一块地把这些房子重盖出来。”我就从这些破砖烂瓦、破木头上看到被先富起来的农民兄弟丢掉了的了不起的美,从房屋建筑上这种实用的木雕上看到了一种震撼人心的美。我想,也许正是时间历练了这种东西吧,也许我们这个时代有太多缺乏美感的东西。

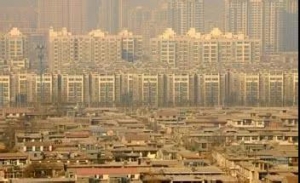

他就给我讲了一个故事,他说现在中央号召建设社会主义新农村,下面的村长理解的就是把旧房子拆了,盖一模一样的红砖房。我真的怕,这样就把江南的白墙乌瓦、云南的吊脚楼、福建的土堡——所有这些的中国有特色的建筑都拆掉,然后盖成一模一样的整齐划一的、军营式的房子。我就在想,这是怎么了?现代化没有错,这是几百年来中国人所追求的目标,而且我们现在也正在接近这个目标。追求物质的进步也没有错。农民说,你看我的吊脚楼好,你怎么不来住,我这没有卫生间,不能洗澡,城里人都有卫生间,有抽水马桶。这没有错,这个要求完全是合理的,但是问题是,我们在追求舒适的同时,整个民族仿佛丧失了审美记忆,也丧失了审美能力。

当我有这种感觉之后再来看这个社会,我忽然发现:我说我们民族审美记忆的丧失不是耸人听闻。我们不要说我们这个民族的物质生活和精神生活存在的矛盾,也不要讲我们要先富起来,富起来之后,自然就能找到艺术,更不要讲我们这个民族就是一个实用的民族。北京周口店挖掘到的北京人头盖骨旁边有红色染料,还有用贝壳串的项链,就是在那个物质匮乏的时代,我们的祖先还在追求美、创造美。而我们现在却不要美了,我们首先想的是所谓的舒适:我们要盖有抽水马桶的房子,不管我们的房子都一模一样的。毛泽东在讲哲学的时候就说,你看不到抽象的人,只看得到男人和女人;也看不到抽象的房子,只看到北京的四合院和天津的小洋楼。现在四合院快没有了,天津的小洋楼也要消失了。不光是北京和天津,你到一个城市去,坐车到市中心你会发现所有的城市都一样。“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”现在你看杭州汴州,没有区别。而且这又不是美到没有区别,而是同样的忽视美。

这种情况不只在建筑领域,在所有的领域都存在这种问题,这就是民族的审美链条在我们这一代中断,好像现代人没有审美的能力了。你看现代人,穿衣服都不会了,没有自己的审美欲望,更没有审美的能力。现在有个词叫“时尚”,穿个衣服还要看时装发布会,发布这个是春天的流行色。公布后做服装的人按照这个流行趋势做衣服,城市的所谓小资就按照杂志的指导去买衣服,但是审美是非常个性的东西:连山顶洞人都知道美,戴用蚌壳系起来的项链,他是在创造,没有人告诉他这么做。而我们现在实用第一,在应该有主观的审美的时候我们用追求时尚、追求时髦来代替了自己的审美。

我觉得造成这种现象的原因很多,也很复杂,我们经常讲中华民族是实践理性的民族,但是我们这个民族现在越来越追求实际,越来越缺少浪漫和诗意。一个官员的政绩要看这个人的国民生产总值;教育也是一样,现在都是应试教育,从小就只讲“德智体”,“美”没有了。过去五四时期,一些先贤们讲要用美育代替宗教,现在宗教也没有了,美育也没有了,从小就是学英语,把你训练成一个所谓现代人。但是在训练成现代人的同时,民族文化里的美的东西都不见了。但也不是说都不见了,凡是能换钱的东西,我们都还保留着,比如瓷器、明清家具。那是一种美,是被经济肯定的美,这种美都在大批复制,但是做的时候不再享受。观看元代明代的观音像是一种宁静的、智慧的、不可抗拒的感觉,但是现在工艺品商店的观音像,都透着一种俗气。可以说现在生产的瓷器没有一件是美的,看到这些就会痛心。

我们本来是一个创造了很多美丽的民族,但是现在都退化了。还有日用品,现在很多日用品都没有了。古代有一种叫绣荷包——古代男人很幸福——你出门在外,爱你的女人会一针一线地给你绣荷包,她会把自己的感情绣出来,把自己的感情变成一种美丽。古人表达爱情的方式是艺术的, 文人会写诗,女人会做针线,到了我们这代人还可以写信,从字迹上还可以触到她的体温,甚至泪水。现在是短信,现在也不再抒情,“两点半老地方,等你”或“你怎么还不来啊”。你仔细想就会发现,美在我们的生活中越来越难见。不要说绣花,我们连写字都懒得写。这是一种进步,但是我们担心的是,我们付出的不仅是时间、精力和智慧,其中我们最不应该用来换舒适的是美。

我是研究音乐的,在民族音乐里有时代的变迁和进步,也有太多美丽的歌不见了。元宵节的时候,我在国家博物馆策划了一个“非物质文化保护成果展”。那个展厅里有一件东西非常引人注意,是20世纪30年代发明的钢丝录音机,把磁粉放在钢丝上。那个录音机还有一个磁带,是我的导师杨荫浏在 1950年为无锡的一个要饭的瞎子——阿炳录的音乐。这个音乐就是大家熟知的《二泉映月》,我们国家的民乐团每次出国演出都要演奏《二泉映月》。20世纪80年代,当小泽征尔来中央音乐学院就听一个女孩子演奏《二泉映月》,他一边听一边流泪,他说这是应该跪着听的音乐。 那么这样的音乐,假如没有录下来,就没有人知道有一首乐曲叫《二泉映月》,也就没有人知道有一个要饭的瞎子叫阿炳。当时那盘磁带一共录了六首音乐,杨荫浏就和他相约明年再来,但是几个月后阿炳就去世了。

其实,在中国这样的民间艺术家数不胜数,但是他们就像草原上的野草一样,一岁一枯荣。他们死了,没有人知道,作品有的就没有了,像草原上的风一样吹过去了,如泥牛入海了然无痕。但是我们现在为什么要这么重视这种消失呢?我们现在的这种无奈的处境,不是像有的人说的那样: 所有的艺术都有生老病死,让它自然生长,它要是有生命力,自己就生存下来了。这样说不是不对,是太对了,对到没有用了。而你仔细想想,我们目前所面临的处境,和过去先人们面临的处境是不一样的。拿音乐来说,有很多品种。比如说,插秧有秧歌,薅草有薅草锣鼓,抬木头锯木头也有一个号子,而且它非常复杂。抬木头,上坡也好,转弯也好,都有不同的号子,过去的劳动都是有音乐相伴。但是现在生产方式改变了,生活方式改变了,那些音乐就没有了。原来打鱼可以唱渔歌,现在大轮船是机械化的,用网眼很细密的网打鱼,你是没法在上面唱歌的。过去放牧可以唱牧歌,现在内蒙古农民都骑雅马哈的摩托车,骑摩托车没法唱歌了。

这种文化的中断,社会的中断,一方面让我们无奈,一方面又让我们警醒,我们再不能用过去的观点看文化的变迁了。过去一个艺术品种从出现到发展,到保持一段时间,到消亡,是一个自然死亡的过程。但是我们现在面临的不是自然死亡,现在的社会变化就像是台风或海啸,对所有的传统文化进行扫荡。我们两年前开了一个非物质文化遗产保护的会,请的是北京大学的汤一介教授来做主旨讲座,他就大讲发展。发展当然没有错, 而且北京大学从五四就开始讲发展,那个时候是很了不起的。但现在每一个村长嘴里最常说的就是发展,我们现在已经发展到“已忘来时路”的地步了,还用得着我们大讲发展吗?会议之后我们中午在一起吃饭,正巧我们在一个桌子上。汤先生的夫人就问我这个演讲怎么样,我当时就很不情愿地说,我有不同看法。因为他是长辈,我们请他来,也不好多作辩论, 但是他点我的名问我,我也就得说我有不同观点。他听说我有不同观点时,他很惊讶,他说我们发展进步有问题吗?我说发展进步都没有问题,问题是我们在发展的同时丢失了很多东西。我们现在所面临的历史的巨变是历史上所没有过的,不能用历史的眼光看现在。什么意思呢?比如艺术在发展,到了宋代,宋词就代替了唐诗。发展到宋词,和唐诗就完全不同了: 宋词是长短句,唐诗是齐言体。但是它们形式虽然不同,它们的文化内涵、审美趣味、精神实质都没有质的改变。唐诗的东西在宋词里都能找到,不论是简约,还是凝练,或者音韵的美——就是形式的美,到了宋词还是那样。但是我们现在完全不同了,现在的审美已经和历史完全错开了。

美术我不知道,但是音乐我非常清楚。我们总说中国有九大音乐学院,中央音乐学院是学西乐,中国音乐学院是搞民乐,东北有个沈阳音乐学院,西北有个西安音乐学院,中部有个武汉音乐学院,西南有个四川音乐学院,广东有个星海音乐学院,上海有个上海音乐学院,天津有个天津音乐学院,就这九所。现在有多少所?现在有 700 所音乐学院。东北林业大学也有音乐学院,我说这好,可以天天在森林里唱歌,非常浪漫。南京有一个航空航天大学也有音乐学院。我们的音乐学院也越办越大。但是所有的音乐学院,包括中国音乐学院,号称是学民族音乐,但是包括它的体制、它的教材、它的教学思想,全部是西化的。当然,这是我们近代化的一个很大的革命,我们为此做了很多努力:办西式学堂,学习西方。但是,在五四的时候我们这么做是正确的,因为当时知识分子认为,传统文化拖了我们的后腿,我们要把自己的东西砸烂,学习西方。虽然我们没有日本明治维新所提出的口号那么纯粹——脱亚入欧,但是人同此心啊。这一百年来我们民族一直有这么一个潜意识,就是觉得外国的东西什么都好——我们这里的这个外国指的是欧美,世界也是指欧美。和世界接轨绝不是和柬埔寨接轨,和尼日利亚接轨。中国人说外国的时候90% 指欧美,80% 指的就是美国。我们在歌手大奖赛的素质问答题,问作家和作品的时候,选手不会,就猜一个,猜的都是美国、英国,还有法国。的确,人家打过我们,我们打不过,我们虚心学习,这没有问题。但是现在我们学了一百年了,我们学到什么程度呢?这个东西无法用量比较。

举个例子,现在的很多人包括在座的大学生,你们对外国文化的了解要远远超过对中国文化的了解。每个学音乐的人都知道贝多芬,但是没有几个人知道姜白石。我们谈起西方文化如数家珍,但是我们本民族的东西常常被忽略。包括刚刚结束的青年歌手大奖赛,加了一个原生态唱法,很多音乐家从来没有听过我们中国还有这样的歌,包括我,有的歌也没听过。我们知道羌族是我国最古老的少数民族之一,北狄、南蛮、西羌、东夷,那几个都找不到了,只有羌族流传至今。它的音阶非常特殊,包括和声, 我们没听过。有一对羌族的歌手到中央电视台来唱歌,搬一坛酒上来,把苇子插到里面一人啄一口酒,然后捂着腮帮子闭上眼就开始唱。他根本不管什么表演,什么和观众交流、微笑。他什么都不管,就捂着耳朵自己唱,那个声音真好听。那首歌起码有一千年历史,它的音就是古音阶。音乐考古很难,它的音阶和现在我们熟悉的都不一样。再比如说,湖北有个民歌, 叫“三音歌”。其中的一个音是降半音,他自己一个人唱的时候你会认为他唱得不准、跑调。当十个人唱的时候,一到这个音都唱低半个音了,真棒!你才知道:哦,是他们特殊的音阶,和我们熟悉的不一样。我们的耳朵都让外国的音乐洗了。他们是在古老的音乐体系里歌唱,不说别的,光是那气息的悠长,那声音的渐强,让你训练半个月你也唱不上来。人家捂着腮帮子闭着眼睛就开唱,这种东西真的像大熊猫一样珍贵。为什么?因为现代化和西方文化的一体化,其力量的强大,是你无法抵御的。

前几天我在贵州的黎平,不论从贵阳去,还是从桂林坐车去,都要七八个小时。到那里,你会发现他们穿着自己染得非常漂亮的布,还有百褶裙也非常漂亮。我走的时候县长和我讲,你下回再来的时候,这里就通飞机了。当时我就想通飞机的那天,就是这里的文化开始被扫荡的时候,而且这种扫荡是没法阻止的,或者说你有办法也不能阻止的。所以前几天有一个记者问我,中国的非物质文化遗产保护的最大障碍是什么?他以为我会说经费不足或是什么的,我说不是,最大的困难就是人心变了。我说,古语讲过,破山中贼易,破心中贼难。

我们中国传统的文化在近五十年来有三次大的冲击:第一次就是中华人民共和国成立后,要砸烂旧社会,那个时候就把北京大部分的城门和城墙都拆了;第二次就是“文革”,在座的学生都知道那场浩劫。但是,即使是那个时候也没有今天建设性的破坏损害大,为什么?那个时候“文革”是“破四旧”,但是有很多有良知的人都会去保护一些东西,比如,杭州灵隐寺的牌匾都是清代的,每个匾都是旧的,什么都没有被破坏。为什么别的寺院都是新的,只有它是旧的呢?你去追寻的时候别人就会告诉你一段历史,当时解放军的一个营长是怎么把机枪架起来对着红卫兵来保护这些东西的。英国的一个艺术家在中国的农村搜集中国的民间音乐,他发现每个村子都有古老的乐器,有手抄的工尺谱,还有鼓上有古老的龙,他就奇怪,问这个怎么会留下来,这也是“四旧”啊。农民就说:“很简单,我们把这刷上红漆,写上黄字——‘抓革命促生产,毛主席万岁’就行了。”工尺谱能保存到现在就更奇怪了,那个人说:“不奇怪,我爸爸是民兵连长,搜到我们家,我爸就把它藏起来了,直到今天。”这样的例子非常多。我自己在采风的过程中就遇到很多例子。但是现在不同了,现在是农民自己要 把房子拆了要住新的砖房,要有卫生间。

前几天青年歌手大奖赛出了一个笑话,气得我七窍生烟。山西的歌手石占明,他是我带出来的。我几年前到太行山去采风,把他带出来,让他到人民大会堂去演出,得了奖。这次,我又介绍他到二炮文工团去参军了。 巨大的生活变化让他承受不住了,我就隐隐发现我做的这个事不对,但是我怎么做是对的呢?两年前我带了山西一个队伍出来表演,这个队伍叫盲人宣传队,十几个人,领头的有一只眼、一只胳膊,在前面带路,后面都跟着。一个村子、一个村子走,去唱歌。然后给他们点儿饭,再留住一宿,第二天村长给点钱,然后再继续走。后来,我写了一个文章叫《向天而歌》,因为他们是瞎子。演员在台上的职业的微笑,我们看得太多了。他们没有,他们看不见你,不知道你听没听,他们就是唱。我第一次听的时候是在一个破庙外,拉着灯唱。当时,听到他们的声音后我眼泪唰唰地流,真是热泪滂沱。这样讲是不是有点夸张了啊?一点儿都不夸张——我从来没这么流过泪,眼泪一股一股的。

我们平常听到的声音都是所谓“科学”的声音。但真正听到原生态的,不“科学”的东西,真正唱出喜怒哀乐的东西,就好像被打了一个耳光一样,一下就蒙了。就像我第一次看梵高的真品的时候,平时你看的都是印刷品啊。那种油彩堆砌的立体感,让你一下就像被打了一个耳光一样。 我就领这几个盲人到北京各个学校演出,谁听谁感动。第一场是到首都师范大学音乐学院,县里专门给他们做了新衣服,都是蓝裤褂,白袜子,黑圆口鞋。当时有个作家,还没听唱就开始流眼泪,我问为什么,她说一开场,看他们坐的就是七歪八歪的,因为他们没有方向感,不知道观众在哪里,幕一拉开他们都是冲着自己心里的方向。那个作家心也软,眼泪一下就出来了。他们再张口一唱,大家都和我一样热泪滂沱。后来到中央音乐学院,有个学生问我:田老师你把他们领来演出,让他们上电视,但是他们以后怎么办?我也很真诚地说,这个问题我想过,但我也不知道怎么办。我有八个字的座右铭:重情,尽责,随缘,惜福。

我为什么说重情呢?现在很多人看重的都是物质,我们搞艺术的要重情。没有情,也没有艺术,没有人生。我说我这个情就包括我自己对民族文化的情,也包括对艺术的情。我看好的艺术,我感动,那么就有了尽责。我是音乐学家,我看到好的音乐,就要把它弘扬出来让更多的人知道。没有办法管他们一辈子,也没有办法给他们设计将来怎么办,这就要随缘。真正的随缘就是我们每个人都只能按照自己的命运轨迹走,包括对别人也如是观。比如二炮文工团的团长找我说你认识的那个民歌手能不能介绍给我们,我们要参加原生态的比赛。第一,我作为一个音乐学家,作为一个非物质文化遗产的保护者,这次大奖赛增加原生态的唱法也是我的提议,我当然要做我的工作了。第二,一个部队能改变思想,愿意培养这样的歌手,我当然要给他介绍。我就给他打电话问他愿意不,他说当然愿意了,于是他就当了兵。你们说我做错了吗?我比他大得多,有人说他是不是你儿子啊,你对他那么好——我对我儿子都没这么好过。但我跟他提两个要求,一是千万不要改变唱法,就算音乐学院的教授教,也不要听,因为你学了以后就不是你了,你就不值钱了。他说好。第二,我说你老婆给你生了两个孩子,进城后还要和她继续过。

后来面对这次巨大的压力,他一唱就破音,然后千不该万不该,他答题,就是三面旗,一个英国的,一个澳大利亚的,一个新西兰的。他当时完全懵了回答说“英国,日本,中国”。气得我七窍生烟。第二天网上就铺天盖地说解放军连国旗都不认识,你怎么保卫祖国?简直是奇耻大辱——全是怒骂。仔细想想他是个放羊的,你让他辨认新西兰的国旗,这完全在他的知识和文化范围之外,他完全是下意识的。下台后问他说的什么,他说不知道说什么。我又内疚,我那天翻来覆去睡不着觉,我把他介绍到部队去,改变了他的生活,但是出了这么一个事。所以我们只能做自己觉得应该做的事,至于结果怎样,是没有办法左右的。

我们民族审美记忆的丧失怎么办?我现在正在做保护非物质文化遗产的工作,不计报酬,不怕得罪人。我很得罪人啊,包括这次歌手大奖赛,评委间争论激烈。原因很简单,我们学了一辈子音乐,你一个太行山放羊的来得个金奖,我们学校还办不办了?我们怎么办啊?这是一个小事但也是一个革命,虽然是一个小革命——衡量是不是革命就是要看这件事是不是伤害了一批人的利益,同时改变了另一部分人的处境。所有的革命都会伤害人的利益。农民分田地是伤害地主的利益,所有的革命都是财产资源的再分配。本来三种唱法现在变成四种——像分蛋糕一样,多增加一个人就伤害一部分人的利益。但是我伤害他们都是无意识的。为什么呢?我虽然当评委,但我和声乐一点关系没有,你看我的嗓子能和声乐有关系吗? 人家苦心经营的菜园子,什么都弄好了,你骑个马进来踩了一圈,跑了。你又不是人家地里的人,人家生气甚至憎恨,我都非常理解,但是我为什么骑马到菜园子里跑一通呢?这和我本人没有一点利害,唯一的就是你们用规范化的声音折磨我,我看到好的音乐想拿出来让大家一起听听,就这么一点愿望。

我这样做的目的其实还有两个,一个是我们现在的艺术教育完全是从西方拿来的,自己本民族的东西丢了。我举个音乐的例子,笛子是六个眼均匀的,民间吹笛子吹半音的时候怎么办?就用指法、口风,堵三分之一、 四分之一等等,很多技巧。民间有句话叫“五调朝元”,就是转一圈转五个调后还转回来。音乐学院毕业的学生,在民乐合奏的时候,谱架旁边还有个架,音乐转几个调旁边就有几个笛子,为什么呢?音乐学院完全中断了这个传统。我们中国学音乐没有练习曲,弹古琴上来就弹《关山月》,弹古筝上来就弹《渔舟唱晚》——在音乐中解决技术问题。中国是笼而统之,西方是分得很清楚:练习曲是练习曲,艺术曲目是艺术曲目。弹钢琴、拉小提琴上来先弹练习曲,我们接受这个后,中国的音乐学院也是这样,二胡也要写练习曲。唱歌也是,我们现在学院派的民歌唱法完全是用西洋的唱法唱中国歌。真正的民族音乐实际就是原生态:不同的民族,不同的音乐,不同的技巧,所以,没有原生态歌手,这个比赛没法看。

当然有很多原生态不是真正的原生态。有很多当地民歌非常棒,然后文化馆的干部给他包装。文化馆做了很多好事,也做了很多坏事,农民画 就让文化馆弄坏了,我听说有的农民还画石膏像。这个文化馆的音乐组正在教农民美声唱法,所以我们审美记忆的中断是全方位的。造成这些的原因,包括时代的变化,审美观点的改变,最难的还是人心的改变。拿音乐来讲,千人一声,尤其是女高音,听不出来是谁唱的。有一年春节晚会, 都是中国的腕儿,有一等的腕儿,有二等的腕儿。一等的腕儿能唱一首歌,像宋祖英;二等的腕儿只能几个人唱一首歌。有四个女高音唱一首歌,录音没录好,重录。四个人再进录音棚谁也听不出来哪句是谁唱的。科学唱法,科学就是都一样的,所以艺术——音乐方面就是生产罐头歌手,和罐头一样,配方是一样的。700 多个音乐学院,你们想得生产多少个。但是我们的父母还逼孩子去成为宋祖英,一个宋祖英就够了,没有第二个。我们用机械化生产的方式生产歌手,而这个机械化的方式和传统文化是完全不搭边的。

我常常讲先贤有四个字是最高理想,叫“世界大同”,现在没人提了, 因为已经实现了。欧洲杯要举行了,你凌晨四点起来看球赛,同一时间全世界的人都在看。全世界的人同一时间看好莱坞大片,一个英文歌手的新歌,大家能同时听到。大家上网,吃麦当劳、肯德基的汉堡包,穿阿迪达斯,全世界都一样。现在北京的一个青年人,和在纽约的、内罗毕的、河内的青年人,几乎是一样的,他们的共性远远大于个性。当然这是世界范围的事,不光中国。但现在中国足以傲人的有什么东西呢?过去是历史, 现在是经济发展的速度,可经济发展的速度不可能永远这么快。日本、韩国、美国也得停啊,所以不可能一直按 8% 的速度发展。我们很多瓶颈是解决不了的,但是在经济发展停了后,我们的文化遗产也没了,我们还有什么值得傲人的东西呢?还有什么东西能够支持我们的民族自尊心呢?还有什么东西能够支持我们的民族自豪感呢?前面提到的国旗事件让我看到, 我们网上的爱国主义是多么偏狭,多么地背离爱国主义。爱国主义没有错,但是一个起码的爱国主义者,要有一颗对同胞的包容心。如果对一个偶然犯了错误的同胞如此的恨不得食肉寝皮的话,怎么爱国啊?这所有的一切, 我把它归结为传统文化的丧失。

从五四后几十年里我们在学习西方,在赶超别人,在这个过程中,我们一直跑,把爷爷奶奶塞给我们贴身的东西都跑丢了,我们不知道,跑到目的地衣服也跑丢了,成为一个现代人,但是是一个赤裸裸的现代人,不是中国人。我觉得这样的现代化,这样的世界大同,绝不是先贤抛头颅洒热血要追求的。列宁就说,我们泼洗脚水的时候,把孩子泼掉了。我觉得我们现在对待中国传统文化大抵就是这个态度。有人讽刺我,我在世纪大讲堂做了一个非物质文化遗产的讲座,第二天就有人在我的网页上贴了一个帖子。他说,“田老师,你要早生一百年就好了,那我们的文化遗产就都保护住了。比如,我们的三寸金莲,那个金莲多好啊,我们成立一个金莲保护会,想请你当顾问。”现在很多人都是和他一个思想:全民都在现代化,只有你们这些老人又保护遗产,又不能中断传统。他不理解,但是没有一个保护遗产的人认为缠足是应该保护的。我前阵子写了一篇文章,讲精华糟粕之间的关系。我们不能是精华和糟粕二元论,在精华和糟粕之间还存在许多中间地带。有些人认为是精华,有人认为是糟粕;今天认为是糟粕,明天就可能认为是精华。即使是缠足这样丑恶的东西,你也不能简单地下一个科学的定义说缠足为什么丑陋,因为它残害身体。残害身体追求美的事世界上还少吗?比如女人的耳环,在耳朵上钻个眼,戴大小适中的不特别过分的耳环,现在是一个被普遍接受的审美,现在很多民族都接受这个了,包括中国。但是你在嘴唇上、肚脐上包括其他地方穿孔,这就叫前卫。还有些民族用环把自己的脖子弄得很长、用东西把嘴唇撑得很大,等等。我们在研究的时候会发现“糟粕”二字很难界定,我们唯一能做的就是对这种奇异的现象给予宽容的态度,我觉得这才是稳妥的。海南黎族文身文面,黎族艺术家在提到他们的文面的时候,说这是我们民族历史上一个波澜壮阔的文化现象,他们很自豪。所以对待传统文化,我们应该有取舍,但是仅仅用精华和糟粕这个二元论来看也是不稳妥的。

我觉得今天我们应该有责任恢复或接续我们已经中断的历史文化传统,起码恢复我们民族对美的追求和判断力。我今天就讲到这,我希望能够留半个小时和大家讨论和提问的时间。

学 生:田老师,您好。您是研究中国传统音乐的,我对中国传统文学和传统音乐的关系非常感兴趣。我前一阵看了白先勇先生导演的青 春版《牡丹亭》,其中有一首《蝶恋花》。像《蝶恋花》这样的词牌,它的谱曲是固定的吗?

田 青:昆曲作为 2001 年我国第一个申请进入联合国“人类口头和非物质遗产代表作”名录的项目,最近看起来是有些振兴之兆。但是昆曲的词牌是有固定的音乐和格式的,一般是按照老的曲牌往里填词。另外,昆曲的词是文雅的、是文言,具有极高的文学和艺术性,而京剧和其他戏剧都是白话的。顺便说一句,明清时代的戏剧极其发达,可以说明清时代的 音乐史就是戏剧音乐史,20世纪80年代的时候,全国统计有近 400 个地方剧种,现在剩下大约二分之一,以山西为例,20世纪80年代有49个地方剧种,现在还有28个,也就是说在这几十年里有21个剧种彻底消失了,找不到了,最后一个会唱的人也死了。现在,一个老艺人的去世,就常常意味着一门技艺、一个乐种、一个剧种的消失。所以说我们拼命地做这些保护工作,不仅是保护一种文化、一种技艺,也可能是为那些边远贫困地区的致富和追求现代生活找到一条更好的路,假如我是这个村子的一个青年,我现在想去深圳打工,刷盘子或去建筑工地打工,当然,我并不是说刷盘子或去建筑工地这些工作就不好。但是,就在我收拾行李要去的时候,当地的文化部门给我的邻居张大爷送来了一块匾,上面写着:非物质文化遗产。张大爷都快死了,他就会用麦秸编草人啊,忽然政府关注了,不仅给他门口挂块牌子,还 每月给他生活费,就为了让他传承这门技艺,你说我干吗去刷盘子?我跟他学不好吗?如果这个村子都用麦秸扎一种非常漂亮的草人,我想,这个村子会有很多人来看来买,这样,他们就不必离乡背井,也可以避免用大量浪费自然资源的工业生产和破坏生存环境的方式来改善他们的生活。但是还有很多人不理解、不接受我们的观念,我们依旧很困难。

学 生:您刚才说到我们生产方式和生活观念的转变导致了传统文化和技术的丧失或断裂,而我们在从事抢救和保护这些东西的同时又常常面临着好心干了坏事的尴尬。您怎么看这个问题?

田 青:我在做这些工作当中,秉承着这样的原则:第一,对非物质文化遗产的这些传承者、承继者,首先要尊重他们的意愿。我们任何人都没有权利阻挠他们按照他们自己的意愿追求心目中幸福生活的目标,就像我们要保护四合院,但是这个院里的人都要拆,然后搬到对面的楼房里去,你说这是文化遗产,不能拆,但他们说: 你怎么不来住?或比如苗族,我们不可以说你们不能穿牛仔裤,你们就应该穿苗家的衣服,或者说你们不能现代化,你们不能有冰箱,吊脚楼里不能放电视机。我们任何人都没有权利也不应该这样要求他们。我们能做的就是告诉他们,你们的这些东西是好的、是了不起的,我以及还有很多人是喜欢它、认为它有价值的。 第二,他们要求我们做的事情我们还是要帮忙,一个苗族的小姑娘托你给她买一条牛仔裤,你还是要给她买一条牛仔裤,但同时告诉她,穿牛仔裤的人太多了,你的这个裙子才漂亮。我们只能影响她。至于他们要过现代化生活,就如同现在农村要城镇化,小城镇要大城市化,大城市要像欧美的城市化,这个问题是我们无法阻挡的。不能因为我们到一个远离现代化的青山绿水的环境,我们就希望那里的孩子不要上学,就骑在牛背上吹笛子,那样太自私。所以这些事情的确是两难的。