近日,从台湾师范大学民族音乐研究所黄均人教授的脸书上得知,“德国波昂(波恩)华欧学社创办人欧乐思(Alois Osterwalder, 1933—2021)已于德国时间7月23日下午在睡梦中辞世”。虽然此噩耗来得并非意外,但仍抑制不住心中的悲痛,不禁回想起和欧先生几次短暂的交往来。

欧乐思对国内学界来说,可能是个陌生的名字,但他对促进中西文化交流——特别是中德音乐交流——所做的事却值得大书特书。欧乐思并非传统意义上的音乐人或音乐学者,他的贡献在于为保存中国音乐音响资料和搜集王光祈在旅德史料等所做的几件实事上。五十多年前台湾兴起的“民歌采集运动”之所以得以蓬勃发展,多得益于他不懈的募捐活动。

首次与欧乐思先生接触是在2014年。2013年10月7日,我意外地接到了来自波恩东亚研究院(Ostasien Institut e.V.)的一封邀请函,函中提到:

我们东亚研究院计划在2014年10月初举办一国际研讨会,探讨西方耶稣会士17、18世纪对中国音乐的影响,以及波昂(波恩)对中国音乐发展的影响,以王光祈和史惟亮为例。这两位音乐学者都在波恩居住或工作过一段时间,王光祈更是在波恩去世。两位分别对中国大陆和台湾地区的音乐发展均有相当的影响。我们拜读贵作“Music, Nationalism and the search for Modernity in China, 1911—1949”(《音乐、民族主义以及中国现代性之追求,1911—1949》)深觉您对中国音乐20世纪的发展立论新颖,因此想请您参加我们的研讨会,以王光祈为议题发表。目前议程草稿请见附档。我们非常希望能够争取您来演讲。我们想请问您研讨会的时间是否配合得上您的时程。当然议程和演讲题目还有修改的空间。如蒙您提供宝贵意见,我们将不胜感激。

就是在2014年10月初于波恩“贝多芬故居”举办的这次研讨会上,我第一次与出资承办这次会议的欧乐思先生有了近距离的接触,从而得知他为中德文化交流所做的一些工作。

欧乐思先生虽然长期工作居住在德国,但他实际上是瑞士人。1933年,欧乐思出生在瑞士东部小城英格堡(Engelburg),十多岁时即开始对遥远的中国产生兴趣。1946年,母亲将他送进天主教圣言会(Societas Verbi Divini,简称SVD)设立的寄宿中学。在这期间,欧乐思首次见到来瑞士访问的北平总教区田耕莘主教(Cardinal Thomas Tien Ken-sin,S.V.D, 1890—1967)。1952年,欧乐思进入离德国波恩不远的圣奥古斯丁(Sankt Augusti)的圣言会成为见习修士。1954年,回到瑞士进入艾因西德伦(Einsiedeln)读书。1956年,高中毕业后,欧乐思又进入维也纳附近的圣加俾额尔神学院(Sankt Gabriel)攻读神学。在维也纳期间,欧乐思与圣言会的斯特凡·兹洛赫(Stefan Zloch, 1910—1992)神父一同照顾旅欧亚洲学生,在此期间,他与在维也纳音乐学院读书的史惟亮(1926-1977,出生于辽宁省营口市)相识。同时这两位神父还协助建立维也纳的亚非学院。1960年,欧乐思进入慕尼黑大学攻读汉学、社会学和社会教育学。1962年秋天,欧乐思搬到波恩,继续在波恩大学中文系就读,同时也在科隆大学研修社会经济史。此间,他结识了当时在欧洲留学的一些来自台湾的音乐人,如徐颂仁(1941—2013)、陈茂萱(1936—)、席慕德(1938—)、侯俊庆(1938—)和唐镇(1936—)等人。

1965年1月30日,欧乐思和当时在法国巴黎索邦大学哲学系任教的黄加成(Francois Dchia-Tch’eng Houang, 1911—1990)、乔伟(Josef Wei Ch’iao, 1929—)、乔德兰(Teresa Te-Lan Ch’iao)、史毕戈博士(Walter Spiegel)、史惟亮等七人在波恩成立了“华欧学社”(Arbeitsgemeinschaft China-Europe,即今之“东亚研究院”)。①华欧学社最初设立有三个部门:1. 音乐与音乐学(由史惟亮负责);2. 绘画(由乔德兰负责);3. 中国思想史(由黄加成负责)。此后,华欧学社即在亚琛大学、波恩大学、门兴格拉德巴赫城(Moenchengladbach)、圣奥古斯丁的人类学研究所以及波恩莱茵博物馆分别举办音乐会、演讲和展览,宣传中国音乐和文化。②

除了在欧洲弘扬中国文化外,欧乐思和华欧学社所做的一件意义深远的事是支持史惟亮和许常惠在台湾发起的“民歌采集运动”。为了资助史惟亮,欧乐思募集了一大笔资金。正是由于得益于这笔资金,史惟亮与许常惠等“民歌采集运动”的实施者才得以深入到台湾各地采录传统民歌,为后世留下了珍贵的音响资料。此外,史惟亮还利用欧乐思募集的资金购买了大批音乐图书资料带回台湾,从而促成了台湾第一所音乐图书馆的建立。③

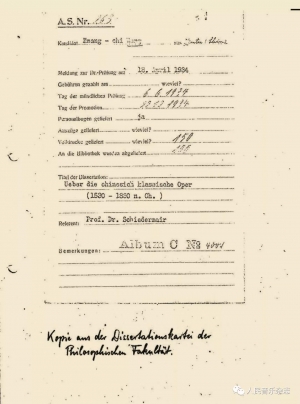

欧乐思也是最早意识到王光祈在中德文化交流上所做出的突出贡献并计划对其进行研究的西人。在华欧学社成立不久,欧乐思就委托其成员克劳斯·斯特曼(Klaus Stermann)收集有关王光祈的相关资料,特别是王光祈在柏林和波恩时期的生活、学习、工作及交友情况和史料。斯特曼将其1968年上半年通过通信、访谈王光祈在柏林和波恩的师友以及在德国各图书馆、大学注册处、档案馆搜寻到的王光祈中文、德文著述资料记录于三十多张均简略标明内容及所涉及日期的A6资料卡片上。这些资料包括:1. 对王光祈在柏林生活学习时(1922—1932)的德国师友的采访;2. 对王光祈在波恩工作生活学习时(1932-1936)的师友的采访;3.王光祈波恩大学哲学所博士注册记录(见下图)、王光祈的博士论文答辩会、毕业典礼及答辩委员评语(1934年6月6日,12月22日)等档案资料;4. 见证者有关王光祈猝死的回忆、死亡证书、临时墓地、遗体火化记录;5. 王光祈波恩故居、房东太太等王光祈在波恩时所拍摄的10张国内未曾见过的照片。这些资料虽然由于斯特曼毕业后前往别的城市就职没有出版,但一直存放在波恩东亚研究院的图书馆里。2018年底,这些资料由辅仁大学毕业的台湾旅德汉满学家、波恩东亚研究院现任院长黄淑娟博士(Shu-Jyuan Deiwiks)按照内容誊写整理并翻译成中文。2019年初,笔者经欧乐思、黄淑娟博士授权,将此批资料整理研究后写成文章,在同年9月底“中国(成都)王光祈国际学术研讨会”上,以《波恩东亚研究院收藏的王光祈旅德资料》为题宣读论文,2020年在《音乐探索》上以《波恩东亚研究院收藏的王光祈旅德资料及其价值》为题发表。

△王光祈在波恩大学读博士时的注册记录

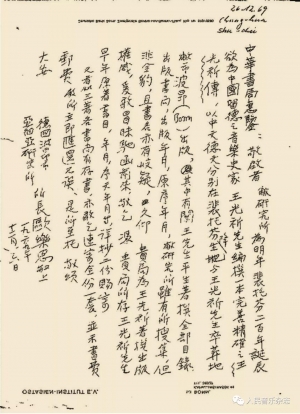

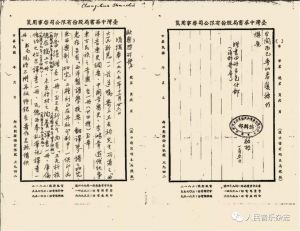

早在1960年代末,欧乐思就有“为中国留德之音乐史家王光祈先生编撰一本完善精确之《王光祈传》,以中文、德文分别在裴托芬(贝多芬) 降生地与王光祈先生卒葬地敝市波昂(波恩)出版”之打算,并于1969年12月26日致信台湾中华书局请求“贵局所存王光祈先生早年原著书目,年月,序文年月等,详抄二份赐寄”。该公司接到信后,即“遵嘱寄上王光祈先生所著之《西洋音乐史纲要》《中国音乐史》《李鸿章游俄纪事》《东方民族之音乐》各一册”,并答应续寄正在再版中的“《西洋制谱学提要》《翻译琴谱之研究》《东西乐制之研究》三种”。(见下信函)

【上】欧乐思1969年12月26日致信台湾中华书局信函

【下】台湾中华书局1970年1月5日回函

2012年,年事已高的欧乐思通过黄淑娟博士,与台湾师范大学“音乐数字典藏中心”取得联系,决定将其个人珍藏了近半个世纪的大批传统民歌采集录音盘带(共56卷)、超过两百封相关书信和文件,以永久出借名义返还。这批音响资料非常珍贵,因为史惟亮等录制的台湾音响资料,后来都因台湾气候和技术处理不当等问题而损坏,只有欧乐思保留的拷贝保存完好。④

2012年,欧乐思辞去东亚研究院院长一职,退而担任副院长。但他退而不休,继续为促进中德文化交流而奔忙。经过欧乐思和黄淑娟博士共同的努力,他们策划的国际研讨会与音乐会于2014年10月3 - 4日在波恩的“贝多芬之家”(Beethoven Haus, Bonn)音乐厅如期举行。参会者除了来自德国和奥地利的学者外,还有来自法国、荷兰、新西兰以及中国大陆和港台地区的专家学者。研讨会外,欧乐思还邀请了台湾师范大学民族音乐研究所丝竹乐团与互动多媒体团队举办了专场音乐会,演出的作品包括由台湾师范大学副教授赵菁文以许常惠和史惟亮采集屏东说唱艺人陈达(1906—1981)演唱台湾春民歌《思想起》的故事为背景而创制的互动新媒体作品,以及同年9月22日在中国音乐学院建院五十周年校庆系列活动中首演的作品《弦外音——琴、影像、互动多媒体的对话》。研讨会后,欧乐思和黄淑娟又组织学者将此次国际研讨会的论文结集,于2016年在波恩正式出版。⑤

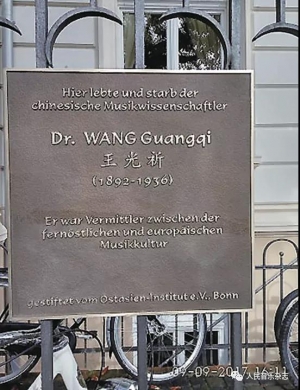

欧乐思、黄淑娟和波恩东亚研究院所做的另外一件非常有意义的事是为王光祈在波恩的住所立碑。王光祈是1936年1月12日在波恩去世的,他去世前居住在离波恩火车站不远的阿格兰德街33号(33 Argelanderstrasse, Bonn)。经过多次协商,东亚研究院终于获得了业主和租客的同意,于2017年9月9日在此地址举行了王光祈纪念碑揭幕典礼和音乐会。波恩市长为王光祈故居揭幕并讲话,四川音乐学院的格桑梅朵应邀致词,中国音乐学院的黄梅弹奏古琴。

德国波恩阿格兰德街33号王光祈故居和音乐会海报

与欧乐思先生最后一次见面是在2019年9月,他应邀来成都参加“王光祈学术研讨会”。以靠轮椅代步的欧乐思显然很自豪他为王光祈波恩故居立碑之举,他送给大会的礼物就是王光祈波恩故居的照片。

2019年,应邀来成都参加“王光祈学术研讨会”的欧乐思(宫宏宇/摄)

注释

① 黄均人《典藏音乐:论音乐档案工作之理念与方法》,台北:五南图书出版股份有限公司2019年版,第174—175页。

② 黄淑娟《欧乐思生平》,《台湾师范大学欧乐思讲座成立大会手册》,台湾师范大学音乐数位典藏中心2013年版,第5—6页。

③ 黄均人、曾子嘉《在大学校园中守护有声文献——被遗忘在德国的一份台湾民歌录音档案》,《档案半年刊》第18卷第2期,2019年12月,第58—62页。

④ 黄均人《浅论音乐档案的保存策略与方法:以〈欧乐思-史惟亮档案〉的工作为例》,(台湾)《音乐研究》第26期(2017年5月),第35页。

⑤ Mariana Münning, Josie-Marie Perkuhn, and Johannes Sturm eds., The Strange Sound: Proceedings of the International Symposium on Chinese Musicology in Bonn, October 3 - 4, 2014 ,Bonn: Ostasien-Institut, 2016.