摘要:自南宋浙派以降,在人文环境优越的江浙地区出现了一个又一个古琴流派,其中虞山派、广陵派这两个众所周知的代表性琴派均出自吴地。而在琴派处于相对较弱发展态势的浙地,不容忽视的是,明代的绍兴琴派也曾经兴盛一时。为此,笔者就绍兴的地理人文环境、该地琴人的师承关系、两本琴谱的内容,以及更重要的是谱本中所承载的诸如琴曲结构、指法特点等信息,对绍兴琴派进行历史的考查。

关键词:绍兴琴派;张岱;尹尔韬;《徽言秘旨》;《徽言秘旨订》

一 、 绍兴·张岱·琴派

绍兴,位于浙江东北部、浙东运河沿岸,南屏会稽山,北濒钱塘江,西连杭州,东接宁波,以盛产绫罗绸缎、美酒佳酿出名。作为一个历史悠久、文化根基源远流长的江南古城,早在5000多年前的新石器时代,这里就已出现了人类狩猎耕作的活动。相传4000多年前,治水英雄夏禹曾在此大会诸侯,于是便有了会稽之称。春秋战国时期,此地成为越国的都城。在卧薪尝胆20年后,越王勾践终于打败了吴王夫差,洗雪了国耻,会稽由此改称吴州。至唐代,又称越州。绍兴一名则始于南宋初年,当年,高宗赵构南逃,曾在此地暂驻,乃取“绍祚中兴”之义,定年号“绍兴”,并于绍兴元年(1131)升越州置府,此地遂定名为绍兴。明代中期以后,随着商品经济的发展,该地手工业得到了蓬勃的发展,经济的繁荣也进一步促使了文化的兴旺,该地一跃而成为浙东地区的文化中心。

在这个素有“桥乡”美誉的水乡泽国,名人雅士的足迹随处可见。东晋的书圣王羲之、南宋的爱国诗人陆游、明代的才子徐渭②……可谓不胜枚举。万历年间,此间又出了一位颇得闲情雅趣的文人张岱③,他曾长期寓居杭州,清兵南下后,遂入剡溪山埋头著书,以文笔清新、语调诙谐见长。张岱出身豪门世家,高祖张内山做过太仆寺卿;曾祖张元忭,著名理学家,为王阳明再传弟子,得“文恭”特谥;祖父和父亲都是极风雅的人物,喜收集藏书古玩、布置园林;叔父张葆生曾任扬州郡司马,是与董其昌、李流芳齐名的著名画家。在文化生活如此丰富的家庭氛围之下,张岱从小就养成了浪漫的性情,藏书、饮茶、交友、游历等等都是他生活中不可或缺的部分。在艺能方面,他16岁时就已显现出不群的文学天赋,又精研音乐,能弹古琴、制剧曲,还通骑术。这样一位曾经享尽人间荣华富贵的浪漫公子,在明末国破家亡之际,面对着“江浙一带,繁华已极;人民的醉生梦死,也到了极点”[1],蓦然回首,一时顿悟:“繁华靡丽,过眼皆空,五十年来,总成一梦。”[2]于是将往事追忆成书,写下了堪称明清闲情美文典范的《陶庵梦忆》。作者在书中回顾了往昔发生于周遭的逸闻趣事以及曾经游历的山山水水,其中值得注意的是,在《绍兴琴派》、《丝社》、《范与兰》三篇短文中,作者将自己所了解的家乡琴人、琴社、琴派以及琴事活动,在闲谈嬉笑不经意间介绍给了世人。有关绍兴琴派的活动情况,还可以在张岱的另一篇短文《与何紫翔》中找到。

张岱曾于丙辰(1616)、戊午(1618)年,先后学琴于王侣鹅和王本吾两位琴师。当时一同向王本吾学习的琴生尚有范与兰、尹尔韬、何紫翔、王士美、燕客、平子六人[3],一时间鼓瑟操琴形成风气。为振兴越中琴坛,促进琴客的演奏水平,张岱“爰立琴盟”,集结“丝社”,“月必三会之”,偕知音同好“共志丝桐之雅”。[4]从当时的“丝社”每月必有三次集会来看,1618年以后的万历末年该派活动进入了盛期,而此时也正是吴地新兴的虞山派将浙派取而代之的时期,因此绍兴琴派的适时出现无疑是对越中地区没落琴艺的一次振兴。

二、绍兴琴派的师承梳理

如果没有张岱的《陶庵梦忆》,随着岁月的流逝,也许很少会有人知道在明末的越中地区绍兴琴派曾经有过如此绚丽的昙花一现。这是因为该派确实没有形成如浙派、虞山派那样深厚的琴学传统,因而对后世的影响甚微。然而从“绍兴琴派琴人师承系表”(详见下表)来看,这个只在一定地域、时间范围内活动过的琴派,其琴人队伍居然也颇具规模。

绍兴琴派琴人师承系表④

该派的师承系统最早可以追溯到张岱的师祖王明泉,他的琴艺经由本地琴师王侣鹅得以传绍,张岱在一年之内便掌握了《渔樵问答》、《列子御风》、《水龙吟》、《捣衣》、《碧玉调》、《环声》等数曲。[5]琴友之中,有一位爱兰成癖的范与兰,少年时亦曾学琴于王明泉,能弹《汉宫秋》、《山居吟》、《水龙吟》三曲。[6]这两厢加起来的曲目也没超过十首,想来王明泉师徒二人也还算不上是真正的古琴大家。

张岱的第二位琴师王本吾,来自琴学传统深厚的吴地松江⑥。虽其“指法圆静,微带油腔”,但从他仅在半年时间里,便传授了张岱《平沙雁落》、《山居吟》、《静观吟》、《清夜闻钟》⑦、《乌夜啼》、《汉宫秋》、《高山》、《流水》⑧、《梅花岸》、《淳化引》、《沧江夜雨》、《庄周梦蝶》⑨等二十余曲,以及《胡笳十八拍》、《普庵咒》等小曲十余种[7]的情形看来,显然他在曲目积累方面,要远胜于王明泉师徒。

而在演奏上,王本吾不仅较本地琴师技高一筹,而且其后来越者,如张慎行、何明台等人,均“结实有余,而萧散不足,无出本吾上者”[8],以至于少学琴于王明泉的范与兰,对他大加赞赏,遂“尽弃所学而学焉”,半年才学会了一曲《石上流泉》,且“生涩犹棘手”。[9]看来,尽管对于琴乐的兴致极高,范与兰却远不及张岱的天资聪颖。张岱甚至在《与何紫翔》篇中一针见血地指出,“王本吾不能练熟为生,其蔽也油”,并且由其演奏上存在的这一弊病,悟出了须以“练熟还生”来克服油滑的习琴方法。[10]

除了有所心得的张岱之外,同学之中,虽王士美、燕客、平子诸生与范与兰俱半途而废,但也出了能“得本吾之八九而微嫩”的何紫翔,以及“得本吾之八九而微迂”的尹尔韬;张岱、何紫翔、尹尔韬在王本吾的带领下,师生四人还曾携手合奏古琴,其声“如出一手,听者骇服”。[11]只可惜王本吾这位曾经带动起绍兴琴乐振兴的外乡琴师,由于没有辑曲成谱,在他离开绍兴后,其所授数十曲因“究竟终无一字”[12],遂渐被该地琴生们遗忘。

多年以后,王本吾曾经的遗憾终于被他的一位琴徒所弥补,此人便是辑有《徽言秘旨》的尹尔韬⑩。其学琴起因与虞山派领军人物严澂颇为相似,尹尔韬也是因为年幼时体弱多病,父亲看到郁郁寡欢的他,怜爱之心油生,便使其学琴以自娱。资质聪颖的他,“专勤一月,尽得师旨”[13],然其艺未精。一日,在范与兰家偶遇华亭⑪董若水与琴师王本吾,二人的演奏令他耳目一新,遂倾心求教。在王本吾的点拨之下,豁然开悟,琴艺大有长进。成年之后,颇有侠气豪情的尹尔韬也和张岱一样,开始了他不羁的游历生活。他曾遍访三吴、八闽、淮海、湖湘等地的能琴之士,与之切磋交流,探讨琴艺,这段游历生活对这位年轻的琴人可谓意义重大。他以当时“海内咸推”的严天池作为楷模,花了20年时间,精研指法,“初善新声,渐合古调,继而旁通曲畅,无所不究”,始有大家风范。[14]

崇祯年间(1628—1643),尹尔韬游京师时,适逢帝榜谕国门,招募能谙音协律、依咏作谱者,于是由内监琴张公引见,将皇帝新近创作、由中书舍人文震亨撰辞的宫调《五建皇极》、商调《百僚师师》、角调《於变时雍》、徵调《万邦咸宁》、羽调《四译来王》五曲制成琴谱。由于他能根据歌词的意味配上适当的指法,故而妙解音律的皇帝在按谱寻声后,不禁哑然失笑,连曰:“仙乎,仙乎,此人果有仙气。”一时间“芝仙”的名号盛传开去。这位来自绍兴的民间琴师很快就被招为武英殿中书舍人,专事历代宫廷藏谱的校正工作,并由此得见珍贵的蔡中郎《箫韶九成》古本,从中受益匪浅,撰写了《五音取法》80篇、《五音确论》50篇及《原琴正议》、《审音奏议》诸篇。明亡前夕,尹尔韬还曾为崇祯帝新制的《崆峒引》、《敲爻歌》、《据梧吟》、《烂柯行》、《参同契》五曲作谱,直到后来客居苏门期间,才写下了《鲁风》、《安乐窝歌》、《苏门长啸》、《夏峰歌》、《归来曲》、《归去来辞》等作品,他的创作才能终于得到了真正的展现。明亡以后,尹尔韬开始了他又一次的游历生活,从淮上,到淄青,再到苏门,辗转外乡三十余载,直到晚年才得归越中,卒年七十有八。

综观其一生,多年的游历生活不仅带给了他丰富的人生历练,更使他能够广结琴缘,清康熙十六年(1677),他与众琴友共同参订程雄所辑的《松风阁琴谱》即为明证。而早年的家乡“丝社”对他而言,只不过是成长的摇篮。所以可以说,尹尔韬是一个从“小琴派”中走出来的“大琴家”。

三、绍兴琴派的琴谱介绍

绍兴琴派之所以没有能够发展壮大,究其原因很可能是由于在其活动盛期,并无一部可以代表本派水平,并让本派琴人可以参考备忘的谱集问世。因此,离乡远行的尹尔韬积数十年心血所辑成的琴谱,可谓是迟来的花开。

从署名“尹晔”⑫的编者自序撰写时间来看,《徽言秘旨》的集谱工作于清初顺治丁亥(1647)年间已完成。编者自称“素心不耐传授”[15],故直至离开宫廷之后的闲暇之余,才开始“校正旧谱百余曲,复加澄汰”[16],乃“出谱若干首以公同好”[17]。壬辰(1652)之秋,编者邂逅孙宗元于三洲之滨,共同的爱好,使他们结为知音好友,于是由孙宗元助以付梓于上党。

《徽言秘旨》不分卷,文论部分仅录有《审音确议》、《五音辨》、《原琴正议》、《字母论》等篇,据《尹芝仙先生传略》所述“皇极等五谱暨《五音取法》诸书俱散于兵燹,以文多不复记忆,竟失其传”[18]来看,该谱所收的短文很可能是编者凭着残存的记忆录出的。谱中尚列多类指法及注释,虽然其注释的详尽程度还没有达到虞山派徐青山所辑琴谱⑬中的指法秘籍,但该谱编者针对减字谱谱式规范所提出的8个“右手拟删指法”与19个“左手拟删指法”,倒在无意中保存了一些明清琴谱中很难得见的较为原始的减字谱谱字。另一方面,从该谱中收有44个谱字的《右手指法详著》与收有112个谱字的《左手指法详述》可以看出,编者明显更多地注重左手指法,尤其是对吟、猱、撞、分开、进复等装饰性及带走音的指法进行了细化。而在《两手合用指法》中所列出的一些诸如轻、重、缓、急等演奏提示的谱字,则体现出编者对于古琴演奏中速度、力度变化的讲究。

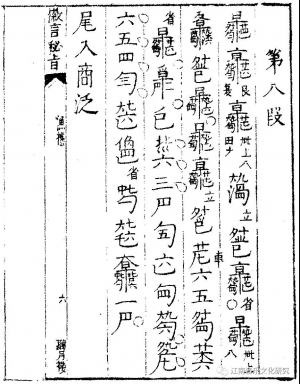

该谱共收60曲,包括54首五音正调琴曲和6首外调琴曲,均为无词之曲,充分体现了编者“归雅于琴川⑭”[19]之意。全谱共有《阳春》、《洞庭春晓》、《修禊吟》、《清夜吟》、《古交行》、《胶漆吟》、《静观吟》、《秋江晚钓》⑮、《中秋月》、《风雷引》、《桃源吟》、《溪山秋月》、《良宵吟》⑯、《苍梧引》⑰、《列子御风》、《庄周梦蝶》、《神化引》、《禹会涂山》、《会同引》、《关雎》、《洞庭秋思》、《渔歌》、《渭滨吟》、《樵歌》、《山居吟》、《汉宫秋》、《春晓吟》、《佩兰》等28曲与虞山派《松弦馆琴谱》同,其中除《静观吟》的分段同《五音琴谱》,《桃源吟》的分段同《文会堂琴谱》,《溪山秋月》的分段更接近《藏春坞琴谱》,《神化引》第三段首尾与《松弦馆琴谱》略有差异,《樵歌》第七至九段的段首起始均比《松弦馆琴谱》提前一句以外,各曲的指法谱字均与《松弦馆琴谱》大致无二,但音位、指法以外的演奏提示显然比原谱丰富了许多。而另有《高山》、《流水》、《清夜闻钟》、《石上流泉》、《平沙落雁》、《乌夜啼》、《沧江夜雨》诸曲,就曲目而言,则有传自王本吾的可能。从记谱来看,《徽言秘旨》有一个非常显著的特点,就是在谱上大多旁注“瓜子圈”(详见图1),以示“句之急也”[20]。全谱仅除《清虚吟》、《列子御风》二曲之外,其余诸曲谱中均或多或少地运用了“瓜子圈”的标示。不独如此,该谱编者还通过“少息”、“缓”、“就”、“连”、“紧”、“急”、“缓作”、“急作”、“轻”、“重”的大量记写,在速度、力度等方面对传统曲目作了重新诠释,从而使原来近乎“裸谱”的音位指法谱,演变成为可以让学习演奏者大致参照的依据。看来,在明末清初之际,琴人们已然从实际演奏出发,对古琴传统的减字谱谱式提出了更高的要求。

图1《徽言秘旨》

《徽言秘旨》问世十多年以后的甲辰(1664)年间,一个从小就嗜琴如命的年轻人———孙洤,偶然在友人案头得见该谱,翻阅之下,简直爱不释手,对编者的仰慕之心油然而生。四年以后的戊申(1668)年,孙洤终于如愿以偿地拜得尹晔为师。此后二人朝夕相处十余载,孙洤尽得其师指授。老师去后,“因不忍先生一生精力云散烟消,一旦成《广陵散》耳”[21],孙洤遂将孙宗元所刻之《徽言秘旨》与杨绳武梓于卫源的《崆峒引》五曲及《夏峰歌》诸曲,细加校订而成《徽言秘旨订》。据谱中所录《代徽言》一文以及谱前、谱后序、跋的撰写时间,可知该谱至迟于辛未(1691)年辑成,而刻成于康熙壬申(1692)年或稍后。

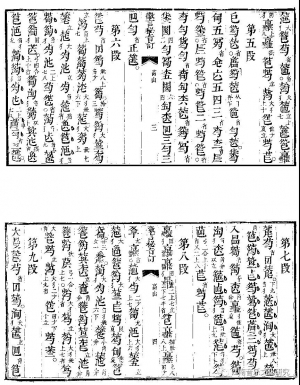

图2 《徽言秘旨订》

该谱的文字部分也不多,仅包括录有67位捐梓校阅人名讳的《同志姓氏》、介绍尹尔韬艺术生涯的《尹芝仙先生传略》,以及孙洤对指法与定音调弦进行详解的《代徽言》。其中包括编者在《代徽言》中,对师传指法中存在的若干问题所提出的有益的建议。

该谱共收73曲,其中出自《徽言秘旨》的60曲,唯有《高山》、《庄周梦蝶》、《汉宫秋》三曲有较大改动。《高山》在原来八段的基础上,新增了一个泛音段作为第五段,而扩充为九段;《庄周梦蝶》前七段还依稀可见原曲的踪影,之后各段则与原曲大相径庭;《汉宫秋》第三段后半部为新增。其余的13曲即是尹尔韬作谱于明末的《崆峒引》、《敲爻歌》、《据梧吟》、《烂柯行》、《参同契》(初授原本),以及创作于苏门的《归去来辞》、《归来曲》、《鲁风》、《夏峰歌》、《苏门长啸》、(徵调)《安乐窝歌》、(黄钟调)《安乐窝歌》,外加《参同契》(晚年定本)。其中《归去来辞》、《归来曲》、《夏峰歌》与两个版本的《安乐窝歌》,虽均为有词之曲,但编者却秉承其师尹尔韬对于器乐演奏的崇尚,将这几首琴歌的各段歌词,分别列于各段曲谱之后(详见图2),这倒是与浙派《琴谱正传》将歌词分列于各卷卷首的做法不谋而合。从曲谱的记写来看,《徽言秘旨订》在保留“瓜子圈”这个独特标示的同时,对原有某些重复、雷同的谱字作了删繁就简的规范,如:去“渡”存“滚”、去“捐”存“蠲”、去“带”存“上”、去“紧”存“急”、去“徐”存“缓”、去“少息”存“不动”等等。看来在谱式的规范方面,编者孙洤实有青出于蓝而胜于蓝之势。

四、绍兴琴派的谱本研究

通过对《徽言秘旨》、《徽言秘旨订》二谱中所收诸曲的比较和分析,我们不难看出二者之间确实存在着某些共性。

在曲体结构上,除了《嘉遁吟》、《清虚吟》、《修禊吟》、《将归操》、《清夜吟》、《胶漆吟》、《静观吟》、《秋江晚钓》、《中秋月》、《桃园吟》、《良宵吟》、《凌虚引》、《神化引》、《会同引》、《洞庭秋思》、《渭滨吟》、《山居吟》、《春晓吟》这18首二至五段的小曲外,其余诸曲均有曲终放慢的特点,这一点与浙派的琴曲极为相似。联系明代浙派的徐门高足张助曾经入宫授琴,以及其徒孙太监黄献编有《梧冈琴谱》传世等情况,很可能是尹尔韬在校正历代宫廷藏谱时对浙派的曲谱有所接触,并受到了潜移默化的影响。

而谱中出现的“慢”,归纳起来又有种种不同,如“慢”、“入慢”、“渐慢”、“正慢”、“大慢”,经过组合,又有了“渐慢———大慢”、“入慢———大慢”、“入慢———渐慢”、“入慢———渐慢———大慢”、“入慢———正慢———大慢”等更多的形式。仅作一次放慢的琴曲,大多为十段以下的中小型作品,如六段的《冲和吟》,当然也有例外,如十五段的《阳春》、十二段的《古交行》,其所用谱字以“入慢”的使用频率最高;作两次放慢的琴曲,大多为十段上下的中型作品,如十段的《白雪》,例外则如小至五段的《雁落平沙》、四段的《归去来辞》与《安乐窝歌》,大至十八段的《矣欠乃歌》,其所用谱字以“入慢———大慢”的使用频率最高;作三次放慢的琴曲,大多为十段以上的大中型作品,如十八段的《稚朝飞》,例外也有如七段的《夏峰歌》,其所用谱字则以“入慢———正慢———大慢”的使用频率最高。试以典型的疾曲《乌夜啼》为例,在《大还阁琴谱》中,徐青山从第六段起至末段第十段,将各段速度依次安排为“渐疾音”、“疾音”、“疾音”、“此段跌宕音”,而《徽言秘旨》的编者则将相对“渐疾音”、“此段跌宕音”的两段处理成了“入慢”、“渐慢”,而中间两段“疾音”尽去。尹尔韬在曲终前所作的渐趋平缓的处理,显然迥异于浙派琴家的豪情激荡。

而孙洤对琴曲整体的架构则有着更全面且辩证的认识:“每曲首尾用缓,中间用急,大略如此。然首之缓,须字字有生发意,尾之缓,须字字有结束意,深于此道者自知之。”[22]我们已知曲尾的放缓可以根据种种“慢”的提示,那么曲首之缓在曲谱中又有何依据呢?在仔细研究了大量曲谱之后,笔者发现“少息”⑱的频繁运用是关键所在。试以《阳春》为例,第一段的八行谱字中就出现了13个“少息”(还不包括反复的),差不多句句末尾都有因运用“少息”而形成的延长音,音一延长则有顿意,好比大地初醒,万物初萌,倦懒之意犹在,一切都在舒缓中悄然开始;而曲中的第七段,七行谱字中连“少息”的影子也找不到,乐句连贯而紧凑,渐入佳境,顿意尽消;十一段即开始“入慢”;到了末段第十五段,通过“少息”的再次频繁运用,在一句一顿之中达成了首尾呼应的效果。这样看来,我们对于孙洤所说的“顿挫之妙,全在善用少息”[23]便可以理解了。

若与擅用“跌宕”处理琴曲的虞山派徐青山相比,尹尔韬的演奏显然不如他来得大气,但他在细微之处却也相当注重轻、重、缓、疾的变化。仍以《阳春》为例,第三段泛音段的首句末音以通过“少息”而成的长音稍作停顿,紧接着的第二句就以一连串旁注“瓜子圈”的“急历”⑲开始,之后的落音又待“少息”片刻,才与同音音和。虽然前后只有短短的两句,但通过“少息”、“急”、“瓜子圈”等演奏速度的提示,却使其安排疏密相间,错落有致。

尹尔韬的细腻还体现在对指法的处理上,如右手指法中“劈”之“不得过重”,“托”之“惧勿过猛”,“拂”之“宜轻、宜急”,“大撮”之“实音用重、泛音宜轻、宜尽岳山”,“挑”、“踢”之“不可将指斜勒”而“平平推出”等,[24]左手指法中“细吟”之“宜轻”,“长猱”之“清而悠远”等。[25]而其中最微妙之处就在于对“吟”、“猱”的区分,所谓猱从“注”,故有“注猱”,换句话说,猱是随着下滑音顺势带出的大幅度摇指;而吟从“绰”,故有“绰吟”,即吟是随着上滑音顺势带出的轻微摇指。依曲谱观之,尹尔韬尤喜用“注猱”,间或“绰吟”之。他认为“每一段中,或数句之内,须尽其撞猱余音”,若想“不使下句赶促,宜少息之”。[26]吟、猱、绰、注等左手指法在演奏中的使用,固然可使按音之余韵圆活自然,但若过于频繁,就难免会流于油滑。看来,尹尔韬虽然多年来广泛吸收了诸家之长,然其早年琴师王本吾“指法圆静,微带油腔”的演奏特点,还是对他产生了根深蒂固的影响。

小结

明万历前后,几乎与常熟虞山派同时兴起的绍兴琴派,虽然在琴人规模、演奏水平、社会影响等诸方面都不能与前者同日而语,但难能可贵的是,在松江琴师王本吾的带动下,在琴派发展逐渐萎缩的越中地区曾经一度出现了琴乐的振兴。而在为数不多的年轻后学中,竟出了一位能让崇祯帝叹服的古琴大家尹尔韬,实为该地琴坛之幸。尹尔韬在古琴演奏、理论、创作等多方面都取得了很大的成就,故继《徽言秘旨》、《徽言秘旨订》这两部本门琴谱之后,就连清初康熙年间号称“汇集名家琴谱”的《德音堂琴谱》也收录了其大量传曲,可见他在当时确已成为一个具有全国性影响的知名琴家了。

从尹尔韬《徽言秘旨》中所收的琴曲中,我们业已看到了当时重要的吴地琴派———虞山派以及吴地琴师———王本吾对该派的影响;同时从该派琴曲曲终有慢的特点上,又依稀可见该地传统琴派———浙派的影子;而这一特点后来进一步演变成清代重要的吴地琴派———广陵派琴曲的“入慢实宕”;广陵派早期的《响山堂琴谱》更在记谱上借鉴了《徽言秘旨》的“瓜子圈”符号,说明两派之间在演奏习惯上所存在的某些内在联系。上述的这些方方面面,无疑都体现出绍兴琴派这个在当今学界被忽视的古琴流派,在明清吴越系琴派发展的历史进程中,确实发挥了其不可替代的作用。

本文原载于《浙江艺术职业学院学报》2004年第04期

参考文献:

[1]朱剑芒.《陶庵梦忆》考[A].朱剑芒.美化文学名著丛刊第二种·陶庵梦忆[C].上海:上海书店,1982.1.

[2]张岱.《陶庵梦忆》自序[A].朱剑芒.美化文学名著丛刊第二种·陶庵梦忆[C].上海:上海书店,1982.3.

[3][5][7][8][11]张岱.绍兴琴派[A].朱剑芒.美化文学名著丛刊第二种·陶庵梦忆[C].上海:上海书店,1982.13.

[4]张岱.丝社[A].朱剑芒.美化文学名著丛刊第二种·陶庵梦忆[C].上海:上海书店,1982.18.

[6][9][12]张岱.范与兰[A].朱剑芒.美化文学名著丛刊第二种·陶庵梦忆[C].上海:上海书店,1982.69.

[10]张岱.与何紫翔[A].萧元.明清闲情美文[C],长沙:湖南文艺出版社,1993.306.

[13][14][16][18]孙洤.徽言秘旨订·尹芝仙先生传略[A].文化部文学艺术研究院音乐研究所,北京古琴研究会.琴曲集成:第十册[C].北京:中华书局,1982.245.

[15][17][19]尹晔.徽言秘旨·琴川指授合古琴谱自序[A],文化部文学艺术研究院音乐研究所,北京古琴研究会.琴曲集成:第十册[C].北京:中华书局,1982.7,6.

[20][26]尹晔.徽言秘旨·两手合用指法[A].文化部文学艺术研究院音乐研究所,北京古琴研究会.琴曲集成:第十册[C].北京:中华书局,1982.26,25.

[21]孙洤.徽言秘旨订·跋[A].文化部文学艺术研究院音乐研究所,北京古琴研究会.琴曲集成:第十册[C].北京:中华书局,1982.289.

[22][23]孙洤.徽言秘旨订·代徽言[A].文化部文学艺术研究院音乐研究所,北京古琴研究会.琴曲集成:第十册[C].北京:中华书局,1982.247.

[24]尹晔.徽言秘旨·右手指法详著[A].文化部文学艺术研究院音乐研究所,北京古琴研究会.琴曲集成:第十册[C].北京:中华书局,1982.15—17.

[25]尹晔.徽言秘旨·左手指法详述[A].文化部文学艺术研究院音乐研究所,北京古琴研究会.琴曲集成:第十册[C].北京:中华书局,1982.28—29.

注释:

①本文摘自作者的博士论文。

②(1521-1593),字文清,改字文长,号天池,晚号青。天才超逸负有盛名,诗文书画皆工。

③(1597-1679),字宗子、石公,号陶庵。

④此表系由笔者根据《历代琴人传》(四)相关条目、《琴曲集成》(十)相关序跋、《陶庵梦忆》之《绍兴琴派》、《丝社》、《范与兰》三篇及张岱《与何紫翔》篇制作而成。

⑤萧元编《明清闲情美文》所收张岱《与何紫翔》中,作何鸣台。

⑥明初,在该地曾经出现了能与浙派争胜的琴派“江派”。

⑦在《美化文学名著丛刊》所收《陶庵梦忆》之《绍兴琴派》篇中作《清夜坐钟》。

⑧在《美化文学名善丛刊》所收《陶庵梦忆》之绍兴琴派》篇中,作《高山流水》。《高山流水》本为一曲,唐代以后始分。

⑨在《美化文学名著丛刊》所收《陶庵梦忆之《绍兴琴派》篇中,作《庄周梦》。

⑩(约1600约1678),后改名晔,字紫芝,晚年号芝仙,别号袖花老人。

⑪今松江。

⑫即尹尔韬。

⑬指《大还阁琴谱》。

⑭琴川即指虞山派,该派崇尚器乐演奏,视琴歌为俗流。

⑮《松弦馆琴谱》作《秋江夜泊》。

⑯《松弦馆琴谱》作《良宵引》。

⑰《松弦馆琴谱》作《苍梧怨》。

⑱稍微停留片刻。

⑲历即食指连挑两弦以上急历即快速连跳。