编者按:

琴律是古琴特有的律制,可溯源于先秦钟律与古琴的艺术实践,它综合了三分损益法与纯律三度,所以被黄翔鹏先生称为复合律制。曾侯乙编钟以“均钟”调律,其律学内涵与琴律相合。为了说明琴律与钟律的关系,作者结合均钟的客观律高,对琴律与钟律在律学层面的相关性进行了分析。

钟律, 作为律学的一个范畴在中国古代的历史文献中,常指代用“三分损益法”产生的五度相生律。如汉平帝时有“徵天下通知逸经、古记、天文、历算、钟律、小学、《史篇》、方术、《本草》……”[1]。其中的“钟律”,就是这样的意思。钟律,有时也指律管;如杨泉《物理论》:“听清浊五声之和,然后制为钟律。取弘农宜阳县金门山竹为管。”[2]本文所用钟律,则指先秦编钟来自“均钟”的富于实践意义的律学理论。

琴律,广义地讲当指古琴的基本定律,及琴乐实践中实际用律的全部内容;本文所指,则为琴的基本定律所产生的律制。

曾侯乙编钟以“均钟”调律,均钟又与琴的律学内容一致。为了给钟律的律学分析提供依据,本文拟结合古代文献,从琴律与钟律的一致性方面论证二者的关系,对琴律及其与钟律的关系作进一步的考察。

一、琴与琴律研究

琴(古琴、七弦琴)是在先秦已基本成型的弹弦乐器,有三千年的发展历史。[3]先秦文献对琴的演奏、制作、曲目以及琴人的活动,作了不少记叙。如孔子学琴于师襄子[4]、伯牙和钟子期知音的故事[5],音乐活动中琴的普及[6]。在历代音乐文化的流传中,由于琴主要是文人的自娱性乐器[7],弹琴是知识分子陶冶情操,提高修养的手段之一,故被列为琴、棋、书、画之首。在历史的大动荡中,尽管音乐的大的型态有多次改变,但琴的艺术总能保持其完整性和历史的连贯性,致使今天古琴的“正调”调弦,竟和曾侯乙钟的音序排列相一致。[8]在曾侯乙钟面世前,对春秋中、晚期出土编钟所作的测音研究,也已证明编钟的正鼓音(原曾称“隧”),与管子五音相同。[9]春秋末期信阳楚墓的编钟即为其典型代表。[10]

对琴律的专门研究,是近年来乐律学领域中的一个新课题。研究证明,尽管“琴律”一词始见于宋代朱熹的《琴律说》,但琴律的实践却渊源于先秦钟律和五弦琴、七弦琴的艺术[11]。

黄翔鹏先生首先指出钟律与琴律的联系。他在《中国传统音调的数理逻辑问题》[12]一文中,第一次提到“钟律就是琴律”。之后,在《均钟考》一文中,他对原称为“五弦琴”的曾侯乙“五弦器”,作了乐器、度量、图象等方面的研究,否定了其作为乐器的可能性,而考证其应为“均钟”,即《国语》韦昭注所描绘的一件先秦已有的、专作调钟用的声学仪器。进一步论证了调钟所用的弦准在钟律中的作用:“‘均钟’就是专用于调钟而有意略去了演奏性能的‘琴’。”“它的琴律性能确应该与琴相同”。[13]

关于琴律的内涵,陈应时先生认为:“中国的琴律实际上包括了纯律和‘三分损益律’两种律制。两者的主要区别在于:纯律的生律法(即调弦法)利用古琴上的第十(一)徽(4/5)和第十徽(3/4)……‘三分损益律’的生律法利用古琴上的第九徽(2/3)和第十徽(3/4)……”[14]黄翔鹏先生说:“琴律是一种非平均律的体系。在律制问题上兼含三分损益法和纯律三度音系生律法。它是灵活运用两种生律法或称复合律制的一种多变的体系。”[15]喻辉对“两种律制”的理论有进一步的发挥,认为琴曲音律的实际构成存在着四个层次:1.徽位关系;2.调弦法;3.取音方式;4.宫音律高。前两项提供了琴律各种律高和取音的可能性;后两项属琴律构成的可变性因素,它们决定了琴曲律制音响结构的现实性。他将琴的律制分为“单纯律制”和“复合律制”两类:单纯律制包括“三分律”和“纯律”;复合律制包括“纯律为主兼含三分律”和“三分律为主兼含纯律”。琴律是兼用多种生律方法并能适用多种律制的灵活多变的音律体系。[16]丁承运则认为琴律是以三分律为主兼含纯律的复合律制。[17]

琴律问题的最终解决,除需要一般性研究外,如喻辉所说:“必须注意到琴所提供的客观用音可能,与人的主观选择所形成的音律面貌,及二者之间的相关性和不完全一致性。这是同音乐实践在一个新的层次上的结合。这种结合必将导致律学研究更深入音乐实际,推动律学走向新的境界。”但从琴律与钟律的关系而言,我们亦可仅通过“均钟”的客观律高,来探究钟铭的律学内涵。所以本文认为:琴律既然是一种“律制”,那么它就是律高的综合逻辑,亦即从琴律的音高构成性能的层面上揭示律高的综合逻辑。本文讨论琴律,拟着重揭示律高的内在关系,而不过多地涉及音阶使用等乐学层面上的问题。

二、琴律的特性

在《均钟考》一文中,作者将均钟定性为有意略去演奏性能的琴,其定弦法“弦序如琴”。琴的正调弦序是:徵、羽、宫、商、角。是《管子》所载的五声之序。这种自徵音起算的声序在古代乐律学理论称为“下徵调”均法;也正是《曾侯乙钟铭》按“‘湆、大、正、少、反’划分八度组位的‘钧法’。”“曾侯所用‘均钟’必应采用与古琴正调相同的钧法来定弦。”[18]均钟的定弦,应按管子五声的弦序和“律数”。对律数,丘琼荪先生的看法是:管子的“五音之数,原为五弦琴上琴弦之‘丝数’,即世所谓‘纶’。然而此数完全适用于五音间的比数。后世言律者,无能轶其范围。[19]但用“丝数”来解释管子的“律数”,是不妥的。因为按这个说法,“宫弦”的丝数最多(108),弦最粗,“羽弦”的丝数最少(64),弦最细。那么,五根弦的“丝数”各按管子的“律数”来制弦,其各弦的粗细比例是得不到管子所要求的比例关系的。因为这是把“等差”误为“等比”的错误。律数所表示的,应当是各音之间的律高的比例关系。这个比例,与“徵、羽、宫、商、角”的音高比例是一致的。

琴的弦序,历史上是以宫商五音来称谓的。即一弦称“宫弦”,二弦称“商弦”,三弦称“角弦”,四弦称“徵弦”,五弦称“羽弦”。桓谭《新论·琴道篇》:“五弦,第一弦为宫,其次商、角、徵、羽,文王、武王各加一弦,以为少宫、少商。”[20]《广雅》云:“五弦第一弦为宫,其次商、角、徵、羽。文武二弦,为少宫、少商。”而六弦、七弦为后加的,是“文、武王加二弦以合君臣”[21]。这就是说早先的琴可能是五弦。《国语》中记载伶州鸠讲“大不逾宫,细不过羽”这样的话。从弦序来讲可理解为:最粗(大)的是第一弦:宫;最细的是第五弦:羽。这段话是公元前522年时讲的,说明当时的琴也应为五弦。

宫、商、角、徵、羽作阶名,是现在常用的概念。从“钧法”上讲,琴的正调一弦是“徵”,与作阶名的用法一致。从“弦序”上讲,琴的正调一弦则是“宫”,五弦则是“羽”。宫、商之名是序号而不是阶名。魏晋之间李登《声登》的五卷就是以“宫、商、角、徵、羽”为序的。直至清《九宫大成》,也是按“宫、商、角、徵、羽”分卷的。在琴的“正调”中,三弦是“角”弦,音高为“F”(和),只在“慢角调”中才降低半音为“E”,与“角”音相合。琴调名用“慢角”称谓,即“角”弦“慢”半音。“慢宫调”是一弦降低半音,意义同此。朱熹对此有如下议论:“以中吕为角则已,则不得角声之正;以角声为宫,则又不得宫声之正。又就少宫、少商以为祉(徵,下同)、羽,而反以正宫、正商为祉、羽之应,则其迁就虽巧,而颠倒失正亦甚矣。”[22]

1、正调定弦与琴徽

琴的正调,有两种定弦:第一种定弦与管子五音比率相同,且称“管子五音定弦”。文献见1557年肖鸾所辑《杏庄·太音补遗》。第二种定弦为琴家所用“仙翁法”,其二、五两弦比第一种定弦低22音分,且称“仙翁法定弦”。文献见1547年杨嘉森所辑《琴谱正传》[23]。这两种定弦法,被有的学者称为“三分律”和“纯律”调弦法。[24]唐《乐书要录》云:“琴不择长短,但调取一弦与黄钟同声……”[25]说明《乐书要录》要求琴的一弦是定为黄钟的。三弦则应定为仲吕。

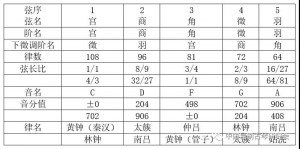

按管子五音定弦,一至五弦(六、七弦为一二弦的高八度重复,无新的律学内容,故不列出)。散音关系如下:

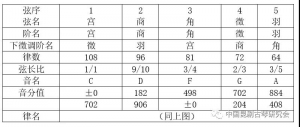

仙翁法定弦,一至五弦散音关系:

琴的徽识,是标志部分泛音位置的。十三徽位是约定俗成之数。近几年对于琴上徽位起于何时讨论得颇为热烈。然则琴弦上的泛音列是客观存在的,不以有无琴徽为转移。故本文论先秦钟律和琴律,在表述上不妨按今之通例,借十三徽以示弦上位置,而不涉及十三徽究竟起于何时的问题。对此,杨荫浏先生有过精辟论述:“徽位是标志泛音位置的。但不管有无徽位,泛音总是客观存在。所以想见,琴上徽位之设置,必在弹奏者发现了泛音,而且有了弹奏泛音技术之后,决不是有了徽位,而后才有泛音。”[26]先秦的大音乐家——盲人乐师,是可“凭借触弦时可发谐音(harmonics,琴律术语称‘泛’)的位置来寻找节点的。”[27]琴工的音乐实践中,有“自古相传的、确定‘徽位’的‘折纸法’,亦即运算纯律弦长比值的简单整数比的计算方法。”[28]

朱载堉就三分损益法与琴徽的矛盾,说过这样的话:“旧法黄钟下生林钟,林钟上生太簇,如是顺行至仲吕止。此术臣习之熟矣。然以琴中自然本音校彼律位则不相协,盖旧法似未尽夫精微之理也。”[29]其基本点,就是从琴弦的声学特性上认识其本来面目。

琴徽的重要特性,还表现在琴的“仲吕”可自然回复黄钟。琴的仲吕律,在十徽上产生,弦长比为3/4,音分值是498音分(纯四度)。而五度律的仲吕,是由黄钟开始的第十一次五度产生,比纯四度高出一个普通音差(22音分),为520音分;由它再生一个五度到黄钟,就比始发律黄钟高出了一个“古代音差”(24音分)。《淮南子·天文训》讲它是“仲吕极不生”。这个多少代中国古代律学家力图解决的音差,在琴律中并不存在,琴的实践中从来没有仲吕不能回复黄钟的麻烦[30]。琴的仲吕是“和”,宫音上的纯四度。朱载堉就此说得明确:“九徽、十徽,琴之纲领,调弦考律必较之,乃天地自然之音,非人力所能为也。於此两徽考之,方知新旧二种算术孰为疏密,且见仲吕正位(引者按:五度律仲吕)不与十徽对者,非也。问曰:律位既不对徽,移徽以就律位可乎?答曰:不可也,琴中有徽,譬犹天之赤道;徽间有律,譬犹日之黄道。圣人制作,各主一理,并行而不相悖。”[31]这里讲了琴律中仲吕与“旧法”仲吕不相协,不仅不能“移徽以就律位”,而且说明“旧法似未尽夫精微之理”。即在琴的实践中,仲吕由五度律的理论说不通,应考虑其理论在琴中是否正确。按三分损益弦律讲,仲吕的弦长比为131072/177147,从仲吕三分益一不能返回黄钟原律。琴上以十徽取音的仲吕,弦长比为3/4,三分益一正好回到黄钟本律。可见“十徽之仲吕并不是三分损益之仲吕”[32]。下面看正调定弦徽位按音的音高情况。

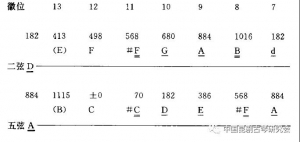

以管子五音定弦的各徽音高(1-6徽略):

以仙翁法定弦各徽音高(一、三、四弦与前相同,仅列二、五弦的音分数):

[1]《汉书·平帝纪第十二》,北京:中华书局,第359页。

[2]《艺文类聚·卷五·岁时下·律》,上海:上海古籍出版社,1985年,第96页。

[3]《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》“琴”条,北京:中国大百科出版社,1989年,第528页。

[4]《史记·孔子世家第十七》。

[5]《吕氏春秋·孝行览·本未》,见《诸子集成》(六),北京:中华书局1954年版,1986年重印,第140页。

[6]《诗经》中多次提到的“琴”,可充分说明这个问题。

[7]《庄子集释· 让王第二十八》:“鼓琴足以自娱。”,见《诸子集成》(三),北京:中华书局,1954年版,1986年重印,第421页。

[8]黄翔鹏:《曾侯乙钟磐乐学体系初探》,《音乐研究》1981年第1期。

[9]黄翔鹏:《新石器和青铜时代的已知音响资料与我国发展史问题》,《音乐论丛》(三),北京:人民音乐出版社1980年,第141页。

[10]杨荫浏:《信阳春秋编钟的音律研究》,《音乐研究》1959年第1期;另同5。

[11]黄翔鹏:《中国大百科全书·音乐舞蹈》“琴律”条,北京:中国大百科出版社,1989年,第529页。

[12]黄翔鹏:《中国传统音调的数理逻辑问题》,《中国音乐学》1986年第3期。

[13]黄翔鹏:《均钟考》,《黄钟》1989年第2期。

[14]陈应时:《中国古代文献记载中的“律学”》,《中国音乐》1987年第2期,第15页。陈先生认为古琴所用“三分律”是“朱载堉提倡琴三分律,对后世琴律具有极大的影响。正是从朱载堉起,古琴逐渐发展用琴三分律直到今天。”见其《朱载堉和古琴》一文,载《中国音乐》1985年第1期,第15页。

[15]黄翔鹏:《新石器和青铜时代的已知音响资料与我国音阶发展史问题》,《音乐论丛》(三),北京:人民音乐出版社1980年,第141页。

[16]喻辉:《<神奇秘谱>琴律探微》,上海音乐学院油印本,1991年。

[17]丁承运:《朱载堉琴律研究——兼辨古琴律制的变迁》,《艺苑》1987年第3期,第4—9页

[18]黄翔鹏:《均钟考》,《黄钟》1989年第2期,第87页。

[19]丘琼荪:《历代乐志律志校释》(第一分册),北京:中华书局,1964年,第119—120页。

[20]《中国古代乐论选辑》,北京:人民音乐出版社,1981年,第94页。

[21]同上。

[22] [宋]朱熹:《朱子大全集·卷六十三·答吴元士》,见《中国古代乐论选辑》,北京:人民音乐出版社,1981年。

[23]黄翔鹏:《中国大百科全书·音乐舞蹈》“琴律”条,北京:中国大百科出版社,1989年,第529页。

[24]陈应时:《中国古代文献记载中的“律学”》,《中国音乐》1987年第2期,第15页。成公亮:《存见明代古琴谱中有纯律调弦法吗?》对“纯律调弦法”提出质疑,《中国音乐学》1992年第2期。另见陈应时《三论琴律的历史分期》,对成说提出反质疑,重申文中的观点。

[25]《乐书要录·卷五·论三分损益通诸弦管》。

[26]杨荫浏:《三律考》,《音乐研究》1982年第1期,第35页。

[27]杨荫浏:《七弦琴徽分之位置与音程比值》,《杨荫浏音乐论文选集》,上海:上海文艺出版社,1986年,第163页;《中国古代音乐史稿》,北京:人民音乐出版社,1981年,第171页、1015页。

[28]黄翔鹏:《中国大百科全书·音乐舞蹈》“琴律”条,北京:中国大百科出版社,1989年,第529页。

[29] [明]朱载堉著,冯文慈点校:《律学新说》,北京:人民音乐出版社,1986年,第74、78页。

[30]陈应时:《中国古代文献记载中的“律学”》,《中国音乐》1987年第2期,第15页。陈先生认为古琴所用“三分律”是“朱载堉提倡琴三分律,对后世琴律具有极大的影响。正是从朱载堉起,古琴逐渐发展用琴三分律直到今天。”见其《朱载堉和古琴》一文,《中国音乐》1985年第1期,第15页。喻辉:《<神奇秘谱>琴律探微》,上海音乐学院油印本,1991年。

[31]黄翔鹏:《中国大百科全书·音乐舞蹈》“琴律”条,北京:中国大百科出版社,1989年,第529页。

[32]喻辉:《<神奇秘谱>琴律探微》,上海音乐学院油印本,1991年。