[摘 要]本文通过 2008-2010 年间对南京地区老中青三代琴人及其琴社的实地采访调查,立足田野所获相关资料及文献资料的基础上,对南京琴人、琴社的琴事活动、生存特点进行客观描述,分析不同年龄、不同观念下琴人在古琴传承活动中的不同特点。进而将南京地区的古琴传承总结为“琴人身份民间与专业结合;琴人年龄老中青三代结合;保护传承结构体系多层面、立体化;演奏风格开放交融、淡化流派;传承形式多元综合,注重琴人全面修为”等五个特点。最后从“深入挖掘史料、加强理论研究,设立专项资金、落实具体到位,发挥高校资源、提高传承品格,加强琴社联盟、共建保护体系”等四个方面对南京古琴文化遗产保护与传承的进一步深化发展提出了对策。

[关键词]南京;古琴;金陵派;金陵琴社;现状

作者简介:施咏(1971 — ),安徽铜陵人,博士,南京艺术学院教授,硕士研究生导师,研究方向:民族音乐学。

原文载于《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2011年第二期

江苏高校优势学科建设工程资助项目(P A P D )。本文为江苏省社科基金项目《江苏古琴非物质文化遗产保护与传承的调查研究》成果,编号 0 9 Y S C 0 1 0 ;该课题系列论文分别发表有:《梅庵琴派古琴传承现状调查与思考》《中国音乐》2 0 1 0 年 1 期、《扬州广陵琴派古琴保护现状的调查与思考》《交响》2 0 0 9 年 4 期、《杭州霞影琴馆琴乐传承现状的调查与思考》《交响》2 0 1 0 年 4 期、《西湖琴社琴乐传承现状调查与思考》《浙江艺术职业学院学报》2 0 1 0 年 4 期、《大众传播媒介中的古琴音乐》《黄钟》2 0 1 1 年 2 期、《南京古琴文化遗产保护与传承现状的调查与思考》《音乐与表演》2 0 1 1 年 2 期、《古音亦作时代曲——谈古琴音乐的当代创作》《星海音乐学院学报》2 0 1 1 年 3 期。

作为十朝古都的历史文化名城,南京的古琴发展源远流长,历朝历代都有琴人在南京留下足迹。早在汉代,蔡邕就在南京秦淮河上游青溪探幽揽胜,追古思今,历时三年,创作了著名的“蔡氏五弄”。魏晋时期南京也有着诸多活跃的琴家、琴事。明代中后期产生了以黄龙山、杨表正、杨抡等为代表的、史称为“江派”的琴人,形成了较大的规模和声势。至清及其后,南京又出现韩畕、庄臻凤、吴官心、乔子衡、杨子镛、夏一峰、释空尘、黄勉之等一大批琴家,促进了金陵琴事的繁荣兴盛。

所谓的“金陵琴派”,则是后来才出现的一个名称。关于古琴“金陵派”一说,学界历来也存有较大争议。

“金陵琴派”作为古琴的琴派名称,最初出现在清人王坦的《琴旨》中:“五方风气异宜, 故俗尚不一。而操缦者之取音亦因之以互异,此派别流传。有曰中州、曰吴、曰浙、曰闽。吴又分为金陵、为虞山,皆各立门户”。[1]125 可见当时或此前,金陵与虞山并列为吴中两派。稍后,活动于道光年间的陈幼慈在论琴派时亦论及“金陵派”:“今之弹琴者,动称宗常熟派、金陵派、松江派、中州派,或有以闽派、浙派为俗,以常熟等派为雅,以中州派为正”。[2]此后,“金陵派”作为一个重要琴派的名称,在各种文献中频繁出现。《五知斋琴谱》中还列出金陵派的代表曲目,并说其最具代表性的曲目《秋塞吟》:“徵音,凡九段,金陵派。又名骚首问天。”[3]

《琴旨》中还对金陵派弹奏特点做了总结。“金陵派之参序有节,抑扬有纪,可谓得古韵之遗。第取促节繁声,犹未免六代淫佚之失”;[1]127 晚清黄晓珊《希韵阁琴瑟合谱》中亦有载:“无论金陵之顿挫,中浙之绸缪,常熟之和静,三吴之含蓄,西蜀之古劲,八闽之激昂……”。[4]

虽然诸多文献证实了历史上金陵派作为一个重要的古琴流派的存在是一客观事实,但由于资料的缺乏与传承中断等原因,使得当今的琴学研究中对“金陵琴派”的钩沉梳理、乃至流派认定却是认识模糊,难以论证明晰。

金陵地区的古琴艺术作为流派在几经兴衰之后,再崛起于 20 世纪。有人称之为“新金陵琴派”,如代表人物黄勉之在北京打出“金陵琴社”的旗号传授琴艺,再至后来南京出现的如夏一峰、刘少椿、王生香、程午加、张正吟、梅曰强等一大批琴人。虽然他们都汇聚于南京,受当地文化生态的影响,从中汲取了养分,但此所谓“新金陵琴派”的诸琴人却又都各自分别来自虞山派、广陵派、诸城派、吴派等其他流派的师承渊源。由于都并不具有鲜明的整体性风格,与明清时期的金陵琴派不论是在艺术风格、琴人群体、传承脉络等各方面都有较大差异,也自是无所谓琴派成立。

所以,虽然金陵琴坛自古繁荣兴盛,人才辈出。并且,一大批金陵的琴人以南京为其琴事的活动中心,但由于始终并不具备形成琴派所必须的要有完整的历史渊源、代表人物、琴谱等必要条件,再加上历史上金陵琴派在近代的渐次式微、传承断代,因而严格意义上的金陵琴派实际上已难觅踪迹。

而当前我们一般所指的“金陵琴派”,包括国家非物质文化遗产项目认定中的“金陵派”,实际上都是泛指广义上的金陵派,或换指金陵琴人。而非狭义上以地域、音乐风格来区分的古琴流派之“金陵派”。

近年,特别是古琴列入联合国非遗项目后,活跃于当代的金陵琴人又在南京陆续成立了数十家琴社(馆),其中规模较大、较为活跃的主要有以老年琴家刘正春为社长的金陵琴社,以中年琴家马杰为社长的幽兰琴馆、桂世民的金陵古琴馆、李家安的秦淮琴社,以及青年琴家王震的青衫琴堂和葛勇的九竹琴社等。在这老、中、青三代琴人的共同努力下,南京琴人队伍日渐壮大,亦使得南京成为国内最为兴盛的古琴重镇之一。

为了全面地了解南京古琴文化遗产传承的现状,从 2008 年至 2010 年间,笔者对南京地区的金陵琴社、幽兰琴馆、青衫琴堂等琴社团体做了共计 7 次调查。调查采访的对象有刘正春、谢坤芳、马杰、王震等琴人,获得的文字资料主要有各琴社章程、历年来各新闻媒体宣传报道等。采访记录 7 万余字,电子照片 125 幅,采访录音时长 15 小时。根据采访情况及相关文献资料的梳理,现对南京古琴传承基本情况作出简要介绍,对现存问题及其解决对策作出初步的思考。

一、金陵琴社

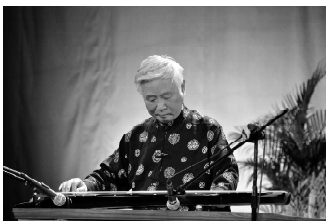

现任金陵琴社社长刘正春(1935 — ),系江苏南京人,国家级非物质文化遗产古琴(金陵琴派)国家级传承人,南京金陵古琴社社长。曾师从金陵琴家夏一峰、赵云青及诸城派琴家王生香、广陵派琴家刘少椿、梅庵琴家程午嘉及川派琴家周空明等学习古琴,操缦五十余载,撰有《〈山中思友人〉考证》、《琴曲探源》、《金陵琴坛五十载》等琴学文章,打谱有《长清》、《玄默》、《山中思友人》等曲,并创作《城堡抒怀》、《秦淮秋月》、《一剪梅》等琴曲。他被江苏省人民政府聘为江苏省文史研究馆馆员,被金陵图书馆聘为“中华传统文化”知识讲坛顾问。多年来他坚持义务教学,培养了近百名学生,为传承古琴做出了突出贡献。2002 年由江苏电子音像出版社出版发行《古调·怀古——刘正春古琴艺术欣赏》专辑,2003 年中国科学文化音像出版社发行的 CD《中国印象·古琴传奇》和《中国印象·琴韵箫声》中分别收录了他演奏的《平沙落雁》、《忆故人》等曲目。2004 年柏菲唱片公司发行《四代同堂——中国古琴极品》中,收录了他演奏的《普庵咒》和《醉渔唱晚》等曲目。

图1 刘正春在音乐会上演奏《山中思友人》

图2 金陵琴社部分社员活动后合影

(一)琴社发展历史

金陵琴社源起于 1934 年由夏一峰、徐元白、查阜西、赵云青等人发起的清溪琴社。当时,花鸟画家张正吟在今南京白下区的三条巷六合里由三家共建盖了一栋房子,这栋房子一共三个院子,也就是现在三条巷六合里 7 号、9 号和 11 号。张正吟的房子是 9 号,专门留着给全国各地的琴友、画友雅集聚会所用。并给这个小团体起名“三六九乐社”:三,指三条巷;六,指六合里;九,指九号。

1954 年“三六九乐社”改名为“南京乐社”。乐社包括古琴、古筝、昆曲、民乐四个部分。由南京艺术学院甘涛教授为首任社长,张正吟任总干事长,夏一峰任副社长兼古琴组组长。当时的古琴组有琴人赵云青、程午嘉、王生香、张正吟、邓文权、梅曰强等一批琴人,不定期地组织活动。活动地点仍是三条巷六合里 9 号。

至 1980 年南京乐社恢复活动后,进入上世纪九十年代以来,为方便与国内外琴社、琴友的交流,1998 年在南京乐社古琴组的基础上成立了金陵古琴社,挂靠南京市文联。改组后的金陵琴社由刘正春任社长,桂世明、李家安、马杰任副社长,当时有琴社成员三十余人。

琴社成立之初,由于没有固定的活动场所,雅集是轮流周旋于各位琴友家中举办的,即使在这样社无定所,十分困难的情况下,琴友们仍然热情不减,坚持雅集以交流琴艺。

1999 年对于金陵琴社具有特殊的发展意义,在大家的共同努力下,琴社得到了社会各界的大力支持:由秦淮区文广局、文化馆为琴社免费提供活动场地。4 月 25 日在秦淮区文化馆举行了琴社成立后的首次正式雅集,秦淮区的相关领导出席了本次雅集,琴人吴兆奇、马杰等共 68 人参加了本次琴会,为琴社发展掀开了崭新的一页。大会确定以后每月的第一个周日上午(后改为每月第三个周日上午)在夫子庙秦淮区文化馆举行雅集琴会。12 月 5 日,金陵琴社举办年末社务活动,会上通过了金陵琴社章程,成立了新一届社委会。琴社组织的完善为琴社今后的进一步发展、为琴友们提供更好的切磋琴艺、探讨琴学的环境打下了良好的基础。另外,琴社还定期编写社刊《金陵琴讯》,分别寄往外地琴社开展信息交流。金陵琴社由此逐渐走向了正规化。

(二)琴社社会活动

金陵琴社首先立足金陵之地,在南京地区积极地传播古琴文化。作为南京文化圈内老牌生力军,早在上世纪南京乐社阶段,古琴小组就在面向社会演出的“玄武湖之春”音乐会中展现金陵古琴的风采。近年,特别是非遗获批之后,各类琴事活动更是如火如荼,如2001年6月在夫子庙雅乐宫举办了“王生香先生诞辰100周年古琴音乐会”,2001年8 月在南京文化艺术中心举办“打开音乐之门——普及音乐会古琴专场”暑期公益演出,2003年1月在鼓楼文化艺术中心举办“打开希望之门——江苏优秀民乐大师爱心演奏会之金陵琴社古琴专场”,以及每年一度在金陵图书馆举行的新年音乐会。此外,金陵琴社还先后向南京大学、东南大学、河海大学等十几所在宁院校的万余名师生作“古琴进校园”的专场古琴讲座及演示音乐会,运用独奏、重奏、合奏、琴歌等多种艺术形式向听众介绍古琴音乐。如图 2.即是一次琴社活动后的合影。

琴社自成立以来,与全国各地琴友、琴社开展了广泛的琴艺交流。1999 年 2 月,还应香港艺术节邀请,随金陵国乐团赴港演出,香港《大公报》、《文汇报》、《明报》等11 家媒体对演出给予了高度的评价。同年 8月琴社在李香君故居与台湾民风采集民乐团共同举办“海峡两岸丝竹交流音乐会”,台湾高雄民乐团、台湾合真琴社的艺术家也来到南京与金陵琴社进行交流演出,切磋琴艺,促进了海峡两岸的音乐交流。

琴社还积极与海外交流,曾多次应南京市外办之邀,向日本民乐代表团、日本 NTT名古屋支社访华团、朝鲜文化代表团,以及来自德国、瑞典、美国、法国等外籍友人进行古琴表演,介绍中国古琴音乐。

琴社还十分重视琴学理论的研究,积极参加全国的琴界学术交流活动,出席全国古琴打谱会暨国际琴学研讨会。2000 年 5 月金陵琴社还在南京主办了“江苏省第一届古琴学术研讨会”,琴社有 15 人在会上发表了专题论文。此外,琴社还编印了纪念王生香先生诞辰 100 周年专刊,刊印社刊《金陵琴讯》发表琴学相关论文。

经过几十年的发展,金陵琴社自成立初期的三十余人壮大到现今的百余人,成员构成有老师、医生、记者、工程师、工人及海内外学子(其中包括英国皇家院士 1 人,博硕士几十人),还有已退休的老人及学龄儿童。琴社顾问吴兆奇先生有着深厚的古琴鉴赏水平;郝发伦先生、谢坤芳女士操琴二、三十年,勤耕不辍;以及中国古琴大赛青年职业组银奖得主葛勇、越剧梅花奖及白玉兰奖得主陶琪等,都是金陵琴学的得力传承者,也是整个琴社强大凝聚力所在。

在琴社人员的共同努力下,2002 年金陵琴社还被省文化厅评为江苏省特色文化团队,2007 年金陵琴派被江苏省人民政府列入首批江苏省非物质文化遗产名录,2008 年列入为国家级非物质文化遗产名录。

(三)琴社教学活动

任何一个社团的氛围类型、价值趋向,在很大程度上都取决于该社团的集结者个人的为人风格、处事原则,这对其追随者、师承者将产生潜移默化的深远影响。

金陵琴社看上去并不是一个符合当今所谓“琴馆时代”的经营“红火”的琴社,他虽不红火但也不乏人气,虽不张扬而更多人情。在师生关系、琴德培养等诸多方面,都追求着一种传统的回归。

1 、无偿教学

琴社社长刘正春自上个世纪的 7 0 年代起就坚持义务教授学生弹琴,迄今为止入室弟子已逾三百多人。弟子来自五湖四海,遍布五大洲,最远的来自非洲的尼日利亚,为古琴的传承做出了贡献。

刘正春的个人生活并不宽裕,他和老伴也只是靠着每月微薄的退休工资,且一度住在破旧的小屋里,他却坚持免费教琴,分文不取,这在当前的琴界也是非常难得之举。

对此,刘正春的解释是:

我觉得收学费以后,师生之间的关系就不一样了,他花钱学东西,我应该教他东西,这样就不是有缘人了。我想达到什么程度,他要学习到什么程度,他的动机、动力,我传授的精神、艺术,不见得就能融为一体。不收学费,也有利于因材施教。①

刘正春的无偿教学还源于他的老师。由于他的六位老师教他习琴是不收费的,所以他认为古琴这种公益性的传承方式也应该是古琴文化的一部分。特别是刘正春的授业恩师王生香,曾一度生活清贫,在新街口摆地摊卖草鞋维持生计。即便如此,他也未放弃对琴学的探索研究,走街串巷,遍访金陵古琴,凡物色一琴,不惜倾囊购之,纵饔飧不继亦不计,写下《金陵访琴录》、《鉴琴六要》等数十万字的著作。1966 年,王生香还将其收藏的六床唐、宋、明代古琴捐献给了南京市文物保管委员会。先贤祖师表率的这种无私奉献精神无疑正薪火相传地影响着后世的金陵琴人。

2004 年 11 月 7 日,纪念古琴申遗成功一周年,金陵琴社与虞山琴社共同在秦淮区文化馆二楼举办联谊雅集。席间,刘正春效仿其恩师王生香先生病逝前将其号钟式宋琴“古调”赠与自己的做法,也将他珍藏多年的一张清代的无款仲尼式坤琴正式赠予了他所看重的德艺兼备的弟子谢坤芳,一时传为佳话。

面对别人“你生活得这样艰苦,卖一张好琴,不就全有了”的评论,他的回答是:“……一来我不觉得自己艰苦;二来好琴我可以送,但绝对不可以卖。”尽管刘正春对商品经济多数琴人的做法表示“也不会打着个旗号去反对它”,但他还是希望对自己的学生,“大家可以互相影响,保持这种(公益性质)延续,缘分。”(整理自采访刘正春录音)

2 、有教择类

虽然是义务教学,但刘正春在收徒时却并不是“有教无类”、来者必应,而是对前来求学者的学习动机进行考察后有选择地接收,他对外有个不成文的“三不教”的原则,这其中的一、二不教,都是指对那些试图通过古琴追求名利者一律不教。

学琴者各自的目的不同、需要不同,也就出现各种不同的学琴的动机。我比较注重传统,对于一些确实愿意为古琴的传承做奉献的这样一些朋友,不管年龄如何,其他条件如何,接触以后,感觉到有缘分的,我们就能走到一起,哪怕资质差一些,我都会教,努力把他教会教好。另外一种情况,出于功利性质的,希望通过古琴做一个跳板,我不太乐意接受。我觉得那样的意义不是很大,对古琴的传承也没有多少好处。②

可见,刘正春择徒而授之的标准是将琴德放在了首位,“我老师教我学琴,总是谆谆告诫,学琴须先立德,不立德,则不能立人。立人,然后才可以立说。人生在世,不能著书,也要立说。”(采访刘正春录音)

这种朴素而在当今却不乏个性的择徒方式,不无鲜明地表明了刘正春作为传统琴人的反功利性的立场,要求琴人不可有丝毫的旁骛杂念,不可有借古琴达到某种名利的动机,方可开始这种修身养性的学习过程。尽管其行为在某种现实意义上也只是“万夫已开,一夫当关”,但作为一种在当代社会下对传统的坚守,却是弥足珍贵。

(四)琴社生存特点

当前的琴社(琴馆)一般都是集宣传、演出、商业性教学等多功能于一身,但金陵琴社可能是个特例。琴社每次搞活动时都有人过来咨询琴社是否有对外的经营性古琴培训班,虽然刘正春也带了不少学生,但由于都不收学费,也不是成规模地开班授课,所以一般都回复说琴社不对外公开招生培训。并且,琴社也不要求琴友交任何会费,这样作为没有经费支持的民间团体的琴社,随着各类常规性活动的开展、各项经济支出的现实压力下,必然性地面临着资金匮乏的尴尬。

虽然保持了几十年的雅集活动,但多年来琴社都是在场地、资金相当困难的情况下坚持过来的。每一位社员不仅是为琴社义务劳动,甚至还要为琴社贴钱。琴社公益性的坚持,同时也使得活动的开展受到很多限制,琴社的再发展面临着较大的困难。

但大多数仍能清心淡泊地长期聚集于这个垂垂老矣的金陵琴社的琴友却认为琴社这种表面“不温不火”的状态在某种程度上正是回归了最传统琴社的状态,保持了文人结社的初衷,觉得这种状态很好。并且,正是由于刘正春淡泊名利的表率,没有金钱的牵绊,而不牵涉任何利益上的争夺。这样大家可以象一家人一样在一起单纯地完全凭着兴趣自由地弹弹琴、聊聊天,很舒服。这是一种传统精神的留守,大家看重的是古琴作为当代文人修身养性的道器的色彩功能。

在南京的古琴界,金陵琴社几十年如一日孜孜不倦地为普及、宣传古琴文化做着大量的工作,向所有热爱和向往古琴的人敞开大门,他们的业绩得到政府和社会各界的广泛赞誉,也使得金陵琴社也成为了南京民间特色社团的一面旗帜。

二、其他琴人琴社

(一)中年琴人

南京的琴社中,除了以刘正春为社长的金陵琴社外,近年还以中年琴人马杰、桂世民、李家安、吕福建等人为代表,陆续成立了各自的琴社组织。他们大多也都是金陵琴社的老社员,或与金陵琴社有着一定的渊源关系。这批中年琴人作为中间力量,在南京的古琴传播中发挥着重要的作用。

1、马杰琴人档案

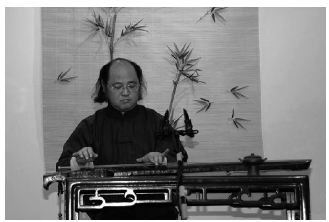

马杰,南京人氏,少时师从张正吟学习国画和古琴,是张正吟老师一生中三位古琴学生(另两位是李禹贤、龚一)中的最后一位关门弟子。1976 年拜龚一门下,并先后得到民乐前辈程午嘉、甘涛及古琴家梅曰强、林友仁等指导。现为中国古琴协会副会长兼培训中心主任,南京幽兰文化艺术中心主任、幽兰琴馆馆长。

马杰先后打谱有《泽畔吟》、《雉朝飞》、《春江晚眺》等琴曲,出版专辑《山居吟》、《幽兰》、《古琴与二胡》,曾获得 1992 年杭州古琴邀请赛“优秀演奏奖”。多次举办古琴独奏音乐会和古琴欣赏音乐会,并应邀到全国各地和新加坡等地举办音乐会。

马杰的古琴演奏指力雄浑,指法细腻,其演奏风格博采众长、个性鲜明,法度谨严又不失灵动活泼。多年来从事古琴教学工作,培养出许多优秀的古琴新人,其学生多次获得全国古琴比赛大奖。

图3 马杰在音乐会上演奏《龙翔操》

“幽兰琴馆”于 2007 年 2 月 10 日正式落成开馆,坐落于北京西路 7 2 号南京石城艺术创意园区九号楼的观江艺术馆内,是马杰和收藏家王春林等人合作创建,为自主自建民营机构。艺术馆内面积近 500 平方米,设一松堂画廊、幽兰琴馆、兰园等分支机构。还兼从事书画、古玩玉器、兰花的展示与经营销售。

艺术馆常年举办各类文化艺术活动,两层小楼里,除了书画展厅、琴室、书房,还有一个听琴的小型剧场。幽兰琴馆在历次大型国际文化盛会“名城会”中都被政府当作一个展示南京文化景观的重要的分会场,还在文交会鼓楼区展区的现场表演节目,进行古琴宣传,已成为了南京鼓楼区的一个文化亮点。

随着琴馆影响的扩大,常有来南京参观、访问、旅游的国内外各界要客来馆听琴,琴馆还积极参加各类社会文化活动,以提高自己的口碑来创造更多的机会。如 2009 年 2月,琴馆与南京外国语学校、爱德基金会共同举办了“琴暖童心大型公益行动”,为该校学生进行为期三个月的古琴培训,在传承中国古琴文化的同时,主办单位方还从学生的培训费中捐赠 500 元,用于支持 E 万行动——爱德万名孤儿全球资助计划。

目前,尽管琴馆凭借着其较好的硬件条件以及在古琴传播方面的努力而产生了良好的社会影响,但由于作为传统琴人在现代企业管理经验方面的欠缺使得琴馆的经营尚未带来很好的经济回报。

2 、其他琴人

桂世民(1953 年— ),师从梅曰强学习古琴,现任中国古琴学会常务理事、中国古琴专业委员会理事、古琴金陵派省级传承人,曾任金陵琴社副社长,现在夫子庙王谢故居开金陵古琴馆授徒,琴馆现有 100 多个学生。他还在南京考鹏小学办了古琴的课外兴趣班,并作为南京大学、南京航天大学、东南大学的大学生古琴社的指导教师,在高校中传播古琴文化。

李家安(1957 — ),师从梅曰强学习古琴,中国琴学研究会理事、江苏省诗词协会会员、南京曲学研究会理事、金陵琴社及金陵昆曲社副社长,现在夫子庙大成殿开“秦淮琴馆”授琴,并在各大院校举办中国古代音乐文化讲座六百余场次。

吕建福,金陵古琴家,号清音居主人,出版有《琴道——七弦琴之文化精神》(北京中软电子出版社 2003 年版),古琴专辑《琴道》。南京金陵刻经处副主任,南京大学古琴社指导教师,《经典文化教育》丛刊副主编。创办“经典国乐·琴道课程”,已在全国各地举办九届。

以马杰为代表的这批中年琴家是目前南京地区古琴传承活动中最为活跃的中坚力量,他们都有较大规模和良好硬件条件的琴馆作为面向社会进行古琴展示、交流、演出、教学的基地,都具有较为充足的生源。他们对古琴推广产生了较大的社会影响,并渗透到南京市的中小学的第二课堂与大学生古琴社团之中,他们的活动已经引起了相关政府部门与媒体的大力关注。

(二)青年琴人

在南京,古琴爱好者有着极其广泛的群众基础。在业余琴人的队伍中,不乏有潜心钻研,刻苦练琴,不断提高琴艺,最终学有所成,从业余学琴者逐渐成熟转变为独立开馆授琴教学者。其中,以上世纪 80 年代左右出生的王震和葛勇较为突出,而成为南京青年琴人,新生代力量的代表。

王震(1976 — ),南京人,号雨隐青山。中国民族管弦乐协会中国琴会会员。先后师承马杰、龚一学习古琴。2001 年参加古琴考级通过十级,2002 年获得“第一届全国民族器乐独奏比赛”古琴青年组银奖,2009年获第二届全国青少年古琴大赛青年组铜奖,2008 年在南京文化艺术中心音乐厅,成功举办了古琴专场音乐会。2009 年 9 月成立“青衫琴堂”──暨王震古琴音乐工作室,从事琴、箫的教学推广工作。

葛勇(1980 — ),“抱一斋”主人,长于古琴﹑埙演奏,先后从师于李家安、龚一、马杰,并得到了众多琴家的指点。现为中国琴会会员、金陵琴社社委、金陵昆曲社社委,南京九竹琴社社长。2004 年获首届中国古琴大赛银奖、2001 年获中国首届艺术新人选拔大赛“青年器乐组埙专业银奖”、第八届全国推新人大赛“青年戏曲(昆曲)组”南京赛区第一名、2002 年南京市“中脉科技杯”业余戏曲演唱大赛昆曲演唱一等奖、2004 年中国首届古琴大赛“青年职业组”银奖。2005年初出版个人演奏专辑《爽籁清风》。

赵烨,广陵派名家刘少椿先生的曾外孙女,赵烨先后随舅舅刘扬、龚一、梅曰强、刘善教、李凤云学习古琴,曾获得中国文化部举办的中国民乐大奖赛古琴专业组第二名。2 0 0 6 年天津音乐学院古琴专业硕士毕业,现任教于南京师范大学音乐学院,2007年 10 月在南京成立响山堂古琴社。

年轻一代琴人在教学的诸多理念上表现为一种共同的开放性特点,在各自的招生宣传语上都无独有偶地打上了“古琴教学 有教无类”的字句。

这些新生代的琴人大多具有开拓与创新精神,热衷于改编移植乃至创作新曲目,并将其作为各自的招牌与特色纳入日常的演出与教学活动中。他们通常会通过教授一些改编的流行歌曲来作为教学的入门以提高学琴者的兴趣。如电影《笑傲江湖》主题曲《沧海一声笑》、歌曲《小草》、《映山红》等都是较受年轻琴人欢迎的入门教学曲目。

此外,葛勇还用古琴改编演奏了电影《画皮》的主题歌、电视剧《红楼梦》的主题歌《葬花吟》以及周杰伦的《菊花台》。2006 年,王震将于东波同名笛子曲改编为古琴独奏《西域行》,受到了广大琴友、特别是年轻琴友等喜爱。2007年,由其首演的琴、埙合奏曲《墨痕》,表现古老的金陵历经十朝古都的兴衰沉浮,万千事迹,尽显墨痕!在南京市文艺创作调演比赛中获得创作一等奖、演奏二等奖。

不同于中老年琴人,这些青年琴人还都善于通过网络的平台,主要通过西祠胡同的古琴讨论版或是自主创办的琴社网站,实时更新地发布本琴社活动的预告、活动的照片,并上传自己或琴友演奏的音频、视频等资料。一般每个琴社都建有自己的QQ 群,这些现代信息化的举措一方面加强各自琴社的成员的凝聚力,通过网络增加了琴社的人气,同时也起到了琴社自身广告宣传的作用。

三、南京古琴文化保护传承的现状分析

相对于其它地区的古琴文化传承,南京地区的古琴传承表现为以下几个特点:

(一)琴人身份民间与专业的结合

首先,从琴人的职业化角度来看,南京的琴人以民间为主导力量,表现为民间与专业琴人的相结合。

当前在南京较为活跃的金陵、幽兰等琴社都属于民间的社团组织,刘正春、马杰、桂世民等琴人虽都被官方政府认定为各级的“传承人”,但就其职业而言,则都属于纯民间的琴人身份。在这些民间力量的努力下,南京的古琴传承呈现出繁荣的景象。此外南京的几所专业音乐艺术院校中也活跃着一批琴人和琴学研究的学者,如南京艺术学院的成公亮,作为一名学者型专业琴家,他在弹琴的同时,也钻研琴学尤其是在打谱上,打出了《凤翔千仞》、《遁世操》、《文王操》等谱。2009 年 10 月还由三联书店出版其个人琴学论著《秋籁居琴话》。其他的专业琴人(琴学理论家)还有南艺的刘承华、茅毅,南京师范大学的易存国、赵烨等。民间与专业琴人在琴学理念、演奏风格等方面存有差异,两者的相互结合,互补,共同推动着南京地区古琴事业的发展。

(二)琴人年龄老中青三代的结合

从琴人的年龄层次来看,表现为老中青三代的年龄结构,不同的琴学观念下的三代人分别以不同的方式理解、阐释进而传承着古琴。以刘正春为代表的老年琴人,在当代市场经济的大潮下,淡泊名利,引领着他的金陵琴社,以传统文人的结社模式,坚持着公益性的原则来传承着古琴的文化。以马杰、桂世民等为代表的中年金陵琴人,作为中间力量已拥有了一定规模的传承基地与硬件条件,目前正处在进一步扩大规模、古琴文化产业化的探索过程之中。而以葛勇、王震为代表的新生代的青年琴人则多属于事业的起步期,则立足以创新开拓的精神、现代化的传媒手段的运用,实践着古琴传统与现代元素的结合。

(三)保护传承结构体系多层面、立体化

从古琴传承体系的构建来看,则表现为专业院校、普通高校、中小学、社会琴社(馆)多渠道、多层次、立体化的特点。

南京的古琴传承体系当前已经构建为:专业院校以南京艺术学院、南京师范大学为代表;普通高校则以分别以南京大学、东南大学、南京航空航天大学等高校的古琴社等社团为代表,这些以大学生为主体的古琴社,旨在以传承中华礼乐文化琴道思想,修身养性,以琴会友,共同提升大学生人文修养,为古琴在普通高校中的传播发挥了重要的作用。中小学层次则以马杰、桂世民组织教学的南京外国语学校和考鹏小学为代表。此外还加上数十家经营性的琴社、琴馆,从而在金陵地区形成了这种高校(专业与非专业)、中小学、琴社多渠道、多层次、立体化的古琴传承结构体系。

(四)演奏风格开放交融,淡化流派

从地理位置上看,南京是东、西、南、北文化的交融交汇地。“它东临三吴,南面瓯越,西望荆楚,北靠鲁豫,又充当过十朝都会,其特殊的地位和身份使它承接着八方人士,成为多元文化的汇集处。这种多元文化的交汇,使得南京有着开阔的视野和开放的胸襟,同时又能兼容并蓄,融铸出既丰富又大气的精神气象。”[5]所以,金陵的文化艺术具有交融渗透力极强的包容性特征,而南京的古琴流派也正就是在这个环境中产生并发展起来的。

从历史上来看,金陵地区虽琴家荟萃,但无论是黄勉之及杨宗稷、贾阔峰,再至夏一峰、刘少椿、王生香、张正吟、梅曰强等一大批琴人,他们虽然都汇聚在南京,但却都是各自分别来自虞山派、广陵派、诸城派、吴派等其他流派的师承渊源,且在流派风格的追求取舍上,都以交融为旨。如梅曰强曾习包括浙派、梅庵、诸城、广陵、金陵等多派曲目,相继拜金陵琴家夏一峰、赵云青及蜀派胥桐华、广陵派刘少椿为师。以广陵派之绮丽跌宕、音韵并茂为基础,兼收浙派之清雅、川派之激荡、金陵派之文雅高逸而自成一家,最后成为广陵琴派杰出琴家。

南京的其他琴家中,马杰师从张正吟、龚一,成功亮师承梅庵派刘景韶和广陵派张子谦;年轻一代的更是面向全国各派访学。

所以,就南京琴人群体的师承关系、演奏风格流派而言,并不具有鲜明的整体性风格,而呈现出淡化流派,各派相互交融、兼容并蓄、多元并存的气象。这在全国的琴界都是具有一定特殊性的。

正所谓:“金陵之地琴无派!”此“无派”即为多派、万派、万象气派!这一方面反映了现代社会古琴流派发展的趋势,另一方面则更是由金陵之地特殊的十朝古都的历史背景与东西南北交汇之便利的地理条件所决定的。

(五)传承形式多元综合 注重琴人全面修为

南京的古琴传承还有一个相对于不同于别处的特点,大多数琴人(特别是占大部分比例的业余琴人)都不只是单纯的弹琴,而多同时也涉猎其他的姊妹艺术门类,在古琴活动中将其相糅合,将琴棋书画等作为整体来共同展示、传承。

如马杰就先后跟随张正吟、著名画家许以诚、叶距吾等人学习国画,并在南京老年大学教授花鸟画。其画作《鸣泉》笔法老到,气韵生动,画功亦不在琴艺之下。并教学中也时常对学生在强调:“琴棋书画一直都在一起,他们之间有共同美学追求,过去的大琴家都是弹琴、丹青共通,很有好处。”

李家安少时也学习中国花鸟画,其昆曲功夫则受益于昆曲家爱心觉罗·毓绮。他还为《论语》《三字经》《弟子规》以及古诗词、古文吟颂配曲,为古琴与少儿国学教育、经典诵读相结合作了有益尝试。此外,他还擅吹埙、篪等古乐器。

其弟子葛勇除学习了他的昆曲、埙以外,还长于箫、皮影戏、京剧、琴歌演唱和陈氏太极,借鉴各门艺术精华置于琴乐演奏当中。葛勇对姜夔自度曲《杏花天影》、《暗香》的移植和弹唱,特别是带有伴舞的古代琴歌《凤求凰》的“琴歌舞”形式,在每次雅集时都受到了广大琴友的欢迎。

图4 葛勇、李雪古琴伴舞《凤求凰》

而在王震的青衫琴堂的招生广告词中就有:诚邀有志于音乐道路的学生,喜欢琴棋书画诗酒茶、花鸟虫鱼、中医、太极、昆曲、美食养生等传统国粹的各界人士莅临。并且,该琴堂也兼教洞箫。

南京当代古琴传承中的这种琴棋书画乃至戏曲、吟诵、琴歌等综合一体化特点的形成,也是有其历史渊源。首先,从近代传统来看,早在“三六九乐社”时,毕业于中央大学美术系的琴家张正吟,本身就是个花鸟画家,王生香在绘画、书法等领域也颇有造诣,来此乐社雅集之士也都是文化界各领域的精英,使得近代的金陵古琴在这种潜移默化的丰厚文化土壤与氛围中滋养成长。

后“南京乐社”成立时,最初就包括了古琴、古筝、昆曲、民乐四个小组,并一直延续至今,由当初的古琴小组分离发展的“金陵琴社”也一直保留着与南京乐社的这一母体的关联,维持着原乐社吹拉弹唱综合的艺术传统。所以每每在金陵琴社的雅集时,各琴友会琴、箫、埙、昆曲、琴歌一齐上场、各展其才,以古琴独奏、重奏、琴埙、琴箫、篪、琴歌伴舞、古乐合奏等多种音乐形式来围绕着古琴展示。

此外,造就金陵琴人多以这种“玩票式”的综合艺术形式来传承古琴的另一深层的原因还与金陵之地悠闲的生活方式、态度有关。南京历来是一个政治、军事与文化之城,而非经济商业之市。但这个城市的特别之处还在于,它虽有龙盘虎踞,有帝王之气,但又始终未能成就帝王大业,历代都是短命的朝代或残缺的都城。

“做过都城,使它有高贵典雅的气质,孕育着精致深微的文化触觉和享受心理,从而抑制了商业文化的泛滥。这是南京的悠闲的生存方式的原因所在。但是,这个城市最终又未能成就统治的大业,使它的文化深处蕴含着不难觉察的遗憾、感伤和无奈, 再由无奈转而为闲适……便调出南京文化那别具韵味的‘鸡尾酒’。”[5]

正是由于一方面南京文化积淀深厚、文风昌盛、整体文化格调较高。另一方面,古地金陵文人多放荡不羁,吟游酬唱之风盛行,文人士大夫仕隐互补,醉心于琴棋书画的田园生活。千年的闲适野逸,在这种非政、非商的悠闲情趣生活中,也造就当今金陵琴人琴棋书画乃至昆曲、琴歌的一体化的综合传承形式。

四、对南京古琴保护与传承的思考与对策

无论是从历史来看,还是着眼于当代,虽然“金陵古琴已无派”,但丝毫不影响南京作为古琴重镇的地位。源生于江苏的四大流派、占全国九大琴派半壁江山的“虞山、广陵、梅庵、金陵”都集中荟萃交融于南京一地。

南京作为历史文化名城,近年来古琴的发展也得到了地方政府的重视,成为政府对非物质文化遗产保护工作的重点项目之一,成功申请“金陵琴派”为全国非物质文化遗产项目。秦淮区文化馆十多年来对“金陵琴社”提供活动场地、鼓楼区政府对“幽兰琴馆”的发展给予了政策性支持。古琴在南京的生存环境和发展契机有了长足提高,但同时还存有一些亟待解决的症结。

(一)深入挖掘史料, 加强理论研究

在南京,一批冠以国家、省级“金陵琴派”的传承人,却自己都搞不清何为金陵派?亦否认自己与金陵派的关系。虽然从某种意义上来说,有了某个琴派的“名分”才能得到更多的社会认可,才能得到政府部门更大的支持与关注,也会更有利于琴社的发展。但从金陵琴派非遗名录、传承人的申报、认定工作在南京遭遇的“尴尬”,不得不让我们反思国家在古琴非遗保护中一律简单地以流派为单位的做法在具体实施时的非通适性,是否有为流派而流派之嫌?所以,在南京的古琴保护工作中,不能简单地认为申请了“金陵琴派”为全国非遗的“金字招牌”就万事大吉,而应进一步进行深入论证,加强金陵琴派历史的研究,通过史料的挖掘、打谱,总结出历史上金陵琴派的真正特点以及与当代金琴古琴的内在联系。

(二)设立专项资金, 落实具体到位

尽管相关职能部门在非遗工作中也设立了一定的专项经费,但就整体而言,政府对真正资助琴人、扶持琴社琴事活动的专项经费,以及提供更多的活动场地等方面的投入还太少。以金陵琴社为例,该社为保持文人结社的初衷,尽量保持公益性,免费授琴与举办讲座与音乐会。但长期无资金的注入使得琴社组织各项活动时显得捉襟见肘,维持困难,对于市场经济下尚可如此可贵坚守的琴社,政府除了精神上的嘉奖,还应该给予物质上的实质性支持,以助其尽早脱离困境。

(三)利用高校资源,提高传承品格

南京以高校云集闻名全国,据不完全统计,南京市区就有 70 多所高校及科研机构。而高校历来是古琴传播的重要营地,所以应更好地开发、利用南京地区高校云集的文化资源,在高校中加强对古琴文化的宣传力度,在更多的高校建立大学生古琴社团,在普通高校开设《古琴艺术赏析》等公选课程,不定期举行高校古琴论坛,以更好地传播琴乐文化。

(四)加强琴社联盟, 共建保护体系

目前,南京大小各类琴社、琴馆林立众多,但在整体上还处于相对分散的状态,各个琴社之间的交流沟通不够,可考虑通过由政府相关部门组织一些大型的活动,如全市、全省范围内的古琴比赛、大型的古琴音乐会。通过调动更多的琴社共同参与相关活动,加强琴社之间的联谊合作。将有利于各自琴艺的提高,促进各自琴馆的教学质量,从而把散落在南京民间的多种古琴力量更好地汇聚起来,形成一股合力,更有效地保护传承金陵古琴文化。

引文注释:

①见笔者 2 0 0 8 年 9 月 1 5 日对刘正春的采访录音。

②刘正春语,见采访录音 2 0 0 8 年 9 月 1 5 日。

参考文献:

[1][清]王坦.琴旨[M]// 四库全书经部乐类.上海: 上海古籍出版社, 1 9 9 1 , 1 2 5 .

[2][清]陈幼慈. 琴论[M]// 中国古代乐论选辑. 北京:人民音乐出版社, 1 9 8 3 : 3 5 2 .

[3][清]徐祺.五知斋琴谱[M]// 琴曲集成,第十四册.北京: 中华书局, 1 9 8 9 : 5 9 .

[4]黄晓珊. 希韵阁琴瑟合谱[M]// 查阜西. 存见古琴曲谱辑览. 北京: 人民音乐出版社, 1 9 5 8 : 7 4 .

[5]刘承华. 南京历史上的古琴——在福冈 - 江苏友好交往 1 5 周年纪念特别演讲会上的演讲[ E B / O L ] .http://www.emus.cn/?8141/viewspace-11584.html,2010-5-20.