作者简介:蒲亨强(1952-)四川重庆人,西南大学音乐学院教授,研究方向:宗教音乐学、民族音乐教育学。

原文载于《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》1991年第一期(本文发表时,期刊名为《艺苑(音乐版)》)

引 言

自本世纪初叶西乐东渐以来,欧、美传统调式理论(为行文方便,以下用“OD”代称此概念)在中国音乐理论界几乎占了统治地位,即便在民歌研究领域也不能例外。虽然有学者从民族五声调式角度提出了一些新概念新理论,但从实质上看,其基本原理仍未脱OD之窠臼。应该承认,OD作为18、19世纪欧美部分专业音乐创作实践的总结,可能也含有人类音乐的某些共性特征,可资他民族所借鉴、汲收以为创造本族音乐理论体系的参照物:但也还应看到,任一民族的音乐文化,既具有世界性,更还具有独一无二的民族特性,建立在音乐实践之上的理论体系,必然会打上相应的民族印记。特别是作为东方音乐体系之主流、且又是民间性口头创作的中国民歌,无论其审美观、创作思维、型态与风格以及其所根植的文化土壤,均与属于西方音乐体系的欧美专业音乐有极大差异,这就从根本上决定了,中国民歌应该寻求、建立他自己的调式理论体系,此体系应能对民歌实践作出合理的解释和理论总结,并能反映出民歌调式现象之本质特征。而一味套用OD来诠释民歌实践,则无异于刻舟求剑、削足适履,最终是行不通的。事实上,只要以客观态度从具体的实际材料出发去作检验,就不难看到OD对中国民歌实践确有诸多难于适应之处。OD是由一系列基本原理予以支撑和说明,我们不妨先将其与民歌作品逐一进行比照和验证。

上篇 OD与民歌实践之悖论

一、关于主音观念与调式确定法

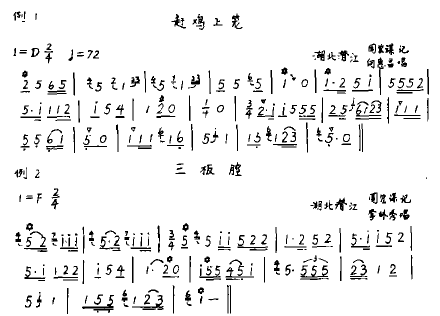

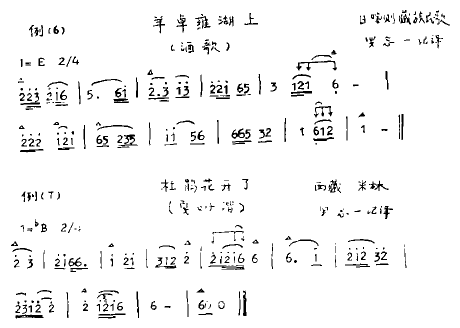

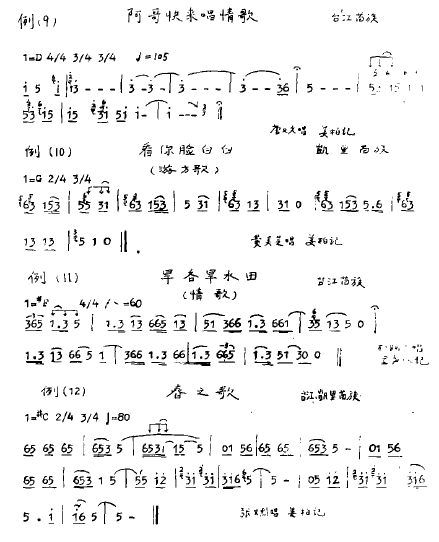

OD认为,主音是调式各音级中最重要的中心音,它=煞音=音阶首音。因此,欲知调式类型但看煞音(或音阶首音)即可。这一原理,确能解释西方音乐的调式现象。但在中国民歌却不一定行得通,因为很多民歌中,其煞音十分灵活,并不一定与调式主音或中心音相契合,风格型态均相同或相似的作品,完全可以采用不同的煞音毕曲。如下面两曲,音阶音列均同,材料与风格相似,但煞音不同:

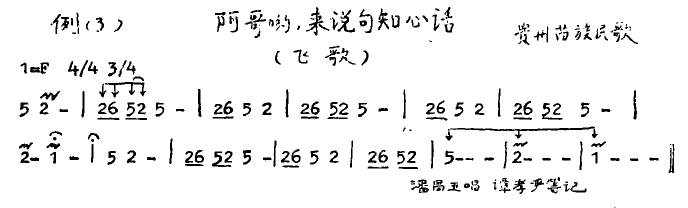

按OD分析法,上两曲分属不同调式:大(宫)调式与小(羽)调式,这样一来,遂将性质相同的两个作品人为地划分出差异,反扰乱了人们认识作品本质特点的视线,使人不得不疑惑:这种调式确定法究竟有何实际意义?能解决什么问题?又如例(3),乃以Re Sol La这个三音腔为基调行腔而构成全曲,全歌中Re Sol La分别使用二十、十四、八次,而Do音只用两次,显属装饰性音级,但其却用为煞音,按OD调式确定法。此歌为大(宫)调式,Do遂成为最重要的主音、中心音。这同样难以令人信服。

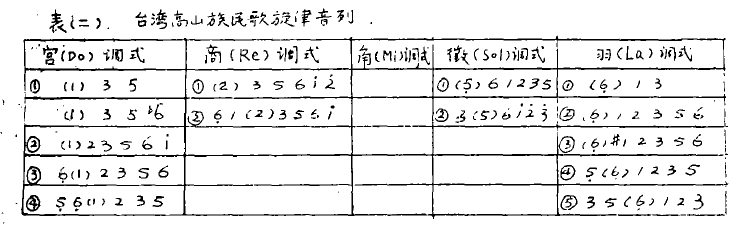

不少曲例表明,民歌对煞音的选择相当自由灵活,并不象欧洲大小调体系作品那样非主音(或中心音)莫属,而且仍可获完满的毕曲效果。同样情况,调式主音=调式音阶首音的原理在民歌分析中也常碰壁。在很多民歌中,煞音在音阶中的位置也颇自由;它既可能是音阶首音,也可能是二音、三音、四音,并非一成不变。换言之,同一音阶形式的作品,其煞音可以不同:而不同音阶的作品,则可以用同一煞音(即同一“调式”类型),下表①的统计结果可清楚说明这一特点。

以上分析表明,中国民歌的主音及调式确定法可能有其自身特征和规律,不可套用OD来分析。由此可提出两个问题:1.民歌中有无一个最重要的主音(或中心音)?2.如有主音,它是否=煞音?对后一个问题,上面的分析已有了初步答案,而对前一个问题,现还难以遽然作答,且置后再论。

二、关于调式色彩

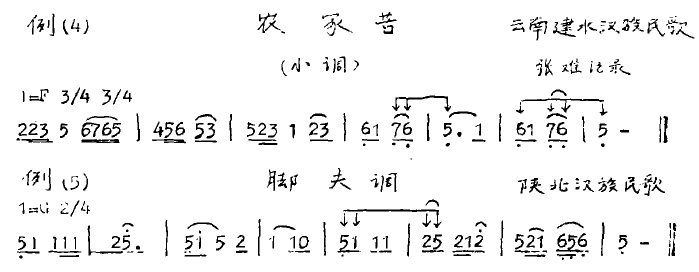

OD认为,两种基本调式(大、小调)具有彼此相反的色彩:明朗和阴暗,由某种调式写成的乐曲也就有某种色彩。所谓色彩,是由音级的音高位置按照它和主音的关系所造成的。国内有学者本此原理将民族调式色彩划为三种类型:宫、徽调,色彩明亮,相当西洋大调式;羽、角调,色彩暗淡,相当小调式;商调色彩则介乎两者之间。此色彩理论不仅为各种乐理教科书沿用,亦为民歌研究者普遍接受,然而,这原理在很多民歌中仍难畅通无阻。不少同类调式的民歌却可有截然不同的色彩;而不同调式的民歌又可有相同的色彩。如下两曲,调式、音阶均同,但色彩迥异,前者较阴暗,后者颇明亮。细究起来,其调式色彩的差异并不在各音级与主音的关系,而是在于各自占优势的歌腔结构关系之不同,例(4)为Sol La Xi(见图片所示)特性音程为大二度:(见⌒所示);例(5)为Sol Do Re,特性音程为纯四度,音感思维偏宽。

又如前举例(1)例(2)两歌,“调式”相反。但色彩却相近,其原因也在于均用同一核腔(此概念后有详述)“Sol Do Re”为基调行腔,跳进性质的核腔构造是导致两歌色彩偏明朗的决定因素。至于羽、角调作品有明亮激越色彩,宫、徵调作品反有沉静暗淡风格之例在民族音乐中亦非鲜见,这现象已为学界熟知了。

三、关于稳定音级划分与音级倾向性

OD认为,调式音阶中,I、III、V级是稳定音级,其中I级最稳定,II、IV、VI、VII级是非稳定音级。非稳定音级有解决到稳定音级的倾向,并有不同程度的倾向性:半音的倾向强于全音,解决到主音的倾向强于到次稳定音级,导音到主音的倾向最尖锐,由此形成调式结构的紧张度。

然而,从民歌作品分析中看来,这一理论仍难完全对上号。很多民歌的稳定音级并不全以I、III、V级为准则,而是比较灵活而多样化的。它对稳定音的择用,似乎遵循着另一种价值标准。例如西北和楚地的大量民歌是以Sol Do Re或Sol La Re这种核腔为基调行腔,强调纯四度和大二度的进行,其稳定音往往就是核腔音级,亦即调式音阶的I、II、V级或I、IV、V级。参见例(l)、(2)▽号示意处。另在我国南方和西藏地区的大量民歌中,各种调式的作品多以La Do Re为核腔,而其稳定音常为核腔音级,因调式的不同而有音级序列的差异:在宫调式作品中,稳定音级为调式音阶的I、II、VI级,如例(6);而在羽调式作品中,稳定音级又是调式音阶的I、III、IV级了,参见例(7)。

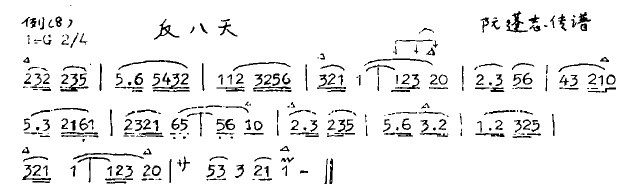

在道教经乐唱腔和江西民歌以及高腔剧种的不少作品中,是以Do Re Mi三音为核腔,当煞音为Do时,其稳定音级就是调式音阶的I、II、(III)级。参见例(8)。

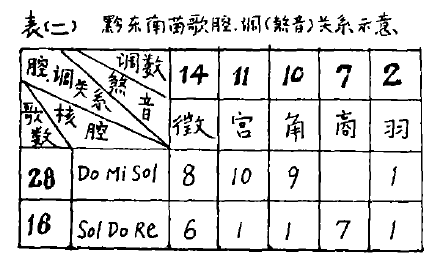

当然。以I、III、V级为稳定音级之例亦同样存在,但问题在于民歌中稳定音级的任用绝非仅此一种模式,而是灵活多样的。民歌中对稳定音的择用看来与核腔密切相关。若进一步推敲,还可看出稳定音级尚有以下两个特点:(一)虽然核腔音级都有担任稳定音的可能,但通常两个框架音级成为稳定音级的比率更高;(Do Re Mi核腔有例外)(二)稳定音的稳定性程度相等,似无主、次之别,这些都是与OD不同之处。笔者对黔东南苗族中流行的数十首苗歌进行过统计分析,结果与上述论点基本相吻合。苗歌之煞音(煞音亦是调式中最稳定之音级)绝多选择核腔音级,(参见表二)如,以Do Mi Sol为核腔的28首苗歌,除一首煞于羽音外,余均分别煞于宫、角、徵。而以Sol Do Re为核腔的16首苗歌,则主要煞于核腔框架音级Sol、Re。总的来说,核腔对民歌的煞音和稳定音选择有较大制约力,由于核腔本身构造有多种不同,因而在不同作品中稳定音的模式也就不尽一致,体现为灵活多样的特点,其中可能还有一些具体的对应规律和模式,尚待进一步探索。上述认识目前还只是基于局部地域的民歌实例,需要对更多更广的民歌现象作统计分析后,或能得出更准确更一般性的认识。但这些实例分析,已足以说明OD的稳定音模式难以涵盖民歌的调式现象。至于音级倾向性特征,中国民歌也与OD所述极为不同。中国民歌的乐音运动并无必然导向某一中心音的趋势。各音的依附性和倾向性较弱。运动方向也有中心音多元化的特点,并特别避免半音关系的紧张度,这些运动特征与煞音的灵活性有相辅相成的关系,体现出调式结构的平和性、这些特色与中国传统文化中历来主张的“天人合一”,人与自然的和谐、中庸等基本思想有深刻的联系。

上述现象,在中国民歌中是相当普遍的存在,说明民歌调式自有其奥妙和特征。对这些现象,应首先承认、正视其存在,客观地研究它,逐渐从中提炼出带规律性的东西,上升为理论形态,从而对本民族音乐的特点作出符合实际的概括和总结。

下篇 核腔对民歌调式特征之影响

我们认为,调式并非孤立的、凌驾于旋律形态之上的个体,它不过是从某种角度对旋律整体形态作抽象分析后而获得的理论模式,此观念强调调式与活的旋律形态之血缘联系,而核腔作为旋律的基因,其对于调式特征必然有直接关系。我在《论民歌的基础结构——核腔》一文②中,从旋律结构角度对核腔作了论述,下面拟就核腔的调式功能再作引申述说。核腔在民歌中最基本的特征是它有极强的再生功能,具体表现为形态的古老性、稳定性、派生性和通用性四大功能。这些特性使核腔成为民歌音乐的基础结构。正由于基础结构这一强大的内聚力,方形成了民歌的类型化特征并由此显示出民歌的民族风格和地方色彩。核腔的基础性特征,使它与音组织的若干范畴发生关系。比如从色彩角度审视,它常是民歌色彩最本质的集中体现;又如从创腔思维方面去探寻,它往往是民歌手创腔之依据;再如从调式角度探究,可说它是民歌调式构成之基础和调式美学意义的具体显现。核腔的基础性特征,使它本身成为民歌音调本质特征的载体,对旋律构造的分析,往往通过核腔就能抓住其本质。这点从音响感受方面可以具体说明。我们对一首旋律的整体感受,常是通过聆听一个接一个的歌腔片断而实现。当旋律的各个歌腔同构时,通过任一歌腔即可领悟旋律的基本特征;当旋律的各个歌腔不同构时,我们一般是通过重复率最高的歌腔来把握旋律构造的本质及其美学特征。上述两种情况下,实质上都是经由核腔来概括地领会旋律的本质,而不是将核腔与其它歌腔一视同仁,并列看待。同样道理,理论形态的调式,亦应反映出旋律构造的这一特点,亦即,调式分析应抓住核腔结构这一中心环节。以有机生成的动态观念来分析调式音级的主从层次关系及其它特点。这样一来,调式结构的中心就由核腔结构体来取代“主音”,“一元中心”观念让位于“多元中心”观念,音级关系和稳定音的确定,调式和色彩的判断都随之发生相应的变化。上述观念。还可从核腔生成特征的分析中得到进一步说明。核腔生成的特征是,它产生之始,便是一种“完形”结构。它不是通过“单音逐渐添加邻音(单音)”的途径而形成,而是一开始便具有“歌腔”形轮廓,并逐步加固这一轮廓而定形化。这一看法在理论上与汉语语音特点是对应的。汉语是单音节文字,每个单字(阴平调除外)念出来就具有一个类音程或类动机的音调轮廓,何况在实际言语活动中不可能用孤立的单字来实现交际功能,最简单的言语形式至少也是一个词组或短句,而几个字的连续,因调高不同必然形成音调曲折,这就使核腔从单音开始生成的可能性等于零,注定了核腔初萌时便具“歌腔”形态,是一种“完形”。这个观点在实践中也可找到例证。核腔主要生成于特殊的言语形态——不断反复的有一定韵律的短语结构,短语在不断反复而韵律化的过程中形成音调轮廓,通常总是游移滑动的语言音调就会在中音高上固定下来而形成明确的音程或短歌腔。这种现象至今尚见于一些原始性较浓的生活音调中。生活音调概指叫卖声、摇儿歌、劳动呼声等音调,它们是核腔生成的直接导因或主要媒体。因为生活音调最具备产生核腔的语言条件,大都是短语结构的不断反复吟唱,受语音制约最强,试以摇儿歌与叫卖声为例列表说明:(参见表三、表四)

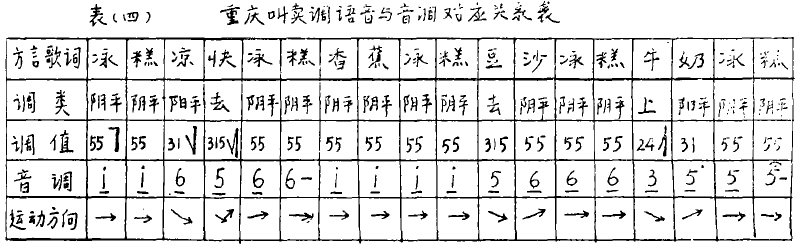

上面两首歌的音调完全产生于方言字调调值和调高关系的曲折走向,其音调形态La Do Re、Sol La Do,正是当地最通行的核腔构造,反映出当地乃至西南一带汉族民歌音域偏窄的思维特点。

核腔的完形生成特征,对民歌调式特征有直接影响。所谓“完形”,“指对象本身原有的整体性。对象的各个部分的性质和意义,只有在整体中才能确定。”③核腔的完形特征,说明它的构成音级是同步出现。没有主次之分,亦无先后之别。各音地位平等,依附性、倾向性较弱,在相互依存的整体结构关系中显示其意义。因而不存在以某音为中心的问题,而是在相互结构关系中体现核腔的特性。这正是与OD主音中心论的最大区别之所在。回顾上篇所言民歌调式中主音地位之淡弱,煞音、稳定音和调式色彩的灵活多样特征,均可从上述核腔的特征中得到启示和解释。

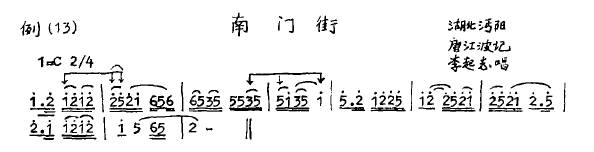

民歌旋律在核腔基础上的复杂化发展,也与民歌调式的形成发展有密切关系。以三音腔为歌是一种古老的歌唱方式,如陶大墉曾指出:“原始歌曲都十分简单,往往只将两三个高低不同的音,连续不断地反复歌唱”。④一位外国音乐家在考察了原始民族音乐后也认为:“最古老的原始文化的旋律并没有超出这种三个音的规模。”⑤不同地域不同民族的人群对某种三音腔结构有各自的偏爱不同,而由于这种三音腔是当地人群从周围环境获得的印象的凝结,更由于它与方言语音有密切的对应生成关系,在长期运用中,遂逐渐积淀为一种具有普遍语义性的形式——核腔。核腔可以说是“集体无意识”的产物,所以它有特别强的通用性、稳定性和古老性。不同核腔,因其音结构关系之不同而具有不同色彩;同一核腔,因其延伸、增饰而得的“核腔外音”之型态、数量的不同,又可增加新的不同色彩(另一层次);同一核腔,再加上其不同转位的具象形态以及音律差异等因素,又可形成新的色彩差异;这些,正是民歌的旋律色彩与调式色彩所由形成之基础。我们认为,一个核腔,既是最小的旋律结构体,也是一个最小的调式构成;正如更复杂的旋律是从核腔延伸展衍而形成一样,更复杂的音阶调式有不少也是以三声音阶为基础而构建。两者之间,不过是一而二,二而一的关系,仅因我们分析、观察的角度不同而已。所幸我国不少偏僻地区尚存很多原始性较浓的民歌作品,可资对上述涉及民歌音阶发展史的假说予以验证。下面四首曲例表明,在一个核腔基础上添饰其它音级(暂称为“核腔外音”)并逐渐强化其地位,乃是调式音阶发展的重要途径之一。例(9)以核腔DO Mi Sol为基调行腔,Re、La两音显系依附性的装饰音;例(10)中,La音上升为正式音级;例(11)中,La音作为音阶正式音级的地位已得到巩固,这是三声腔演为四声腔,三声音阶演为四声音阶的实例之一。同理,对Re音的强化,亦可导致另一种四声音阶产生。如两个“外音”都(同时或先后)得到强化。遂形成一个五声音阶民歌,如例(12),两个外音La、Re均已成为正式音级。

在例(12)中,核腔Do、Mi、Sol的显示已不太明显,如单就这个作品分析,很难说明此歌是由核腔Do Mi Sol发展而成,按一般三音腔理论分析,就会将此歌视为若干三音腔(La Sol Mi,Do Mi Sol,Mi Do La等)综合行腔的产物。但是,若我们将其与其它更原始的作品联系起来审视(即前面三个曲例),就不难看出此歌实质上是从核腔Do Mi Sol生发而来的轨迹。核腔理论,是以有机生成的观念,将特定人群中的单个作品与群体作品联系起来分析,并予以贯通的解释,这正是核腔与三音腔在理论和分析技术上的主要区别之所在。

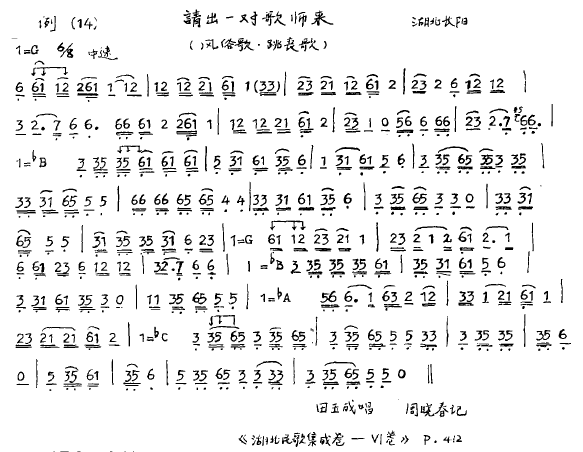

交替两个以上核腔行腔为歌是丰富旋律、发展调式的另一手法,如下例即是交替Do Mi Sol与Sol DO Re两个核腔而构成五声调式之例:

混合、并置几个核腔行歌同样也可丰富旋律、发展调式。此外,将一个核腔作自由移位行腔,还可导致一个很复杂的调式音阶结构产生,这也应视为民歌调式音阶发展的具体途径之一。如下例连续旋宫转调五次,几乎用到d1一d2十二音(仅缺bd2音)。音阶调式够复杂的,但实质上却是以核腔La Do Re为基础移位行腔而造成的现象:

在我国一些原始性较浓的地域性、民族性民歌中。上述曲例是大量存在的,它反映出一种规律性的现象:亦即,民歌手为了扩大音乐表现幅度,在即兴创腔时运用各种巧妙手法扩展核腔、延伸核腔,乃是促进旋律和调式结构复杂化的内在动因和具体途径之一。应该说明,这一理论假说,主要是针对天然歌唱形式的民歌这一特定对象而言。对于一般的音阶进化理论探讨,应持多元多途径观念更为妥当。泛音和五度相生原理当然也是音阶生成的重要基础,不过它们可能与乐器演奏更有直接关系。而对于徒歌形式的民歌来说,恐怕不能完全限于这两种解释。上述民歌调式发展之假说,本意旨在说明核腔与民歌调式的血缘关系,但也不失为探讨民歌调式音阶的发展途径提供一个新的思考线索。

结 语

通过本文的论述,我们可以将OD与民歌调式的差异归结在这样一个焦点上;那就是,OD是以单音(主音)为调式中心,而民歌则是以音结构——“核腔”为调式中心。由于这一根本差异,遂导致其它一系列调式原理的不同特征;核腔结构音级相对平等、重要,都有担任煞音的可能,造成了民歌调式主音(中心音)地位的淡化和煞音的灵活自由;核腔结构的多样化模式,决定了调式色彩及调式稳定音的多样化表现;核腔的中心地位,也导致了调式音级倾向性和运动方式的不同特点,这些特点,与民歌旋律的基本风貌有着互为表里、相辅相成的紧密联系。据此观念。可对民歌的调式分析提出以下设想:

1.用音集合(核腔)中心论来确定调式类型及基本特征,亦即,不单纯用主音中心论观念(主音=煞音)来确定调式类型。具体作法,是用核腔结构特征+煞音来确定,说明调式类型。我国民歌的核腔结构,大约有以下六种型态,根据其音结构之不同而分别予以不同含义的称名:⑥

大声韵:Do Mi Sol、小声韵:La Do Mi、宽声韵:Sol Do Re(La Re Mi)、窄声韵:La Do Re Sol La Do Mi Sol La)、近声韵:Do Re Mi、减声韵:#Do Mi Sol

而民歌的任一种调式、即任一煞音形式)。宫、商、角、徵、羽,都可能采取不同的核腔为基调,这样,就形成了同一调式(煞音,作品的不同调式类型。例如羽调式作品,可能采用La Do Mi核腔。也可能采用La Do Re、Sol Do Re、Do Mi Sol等核腔,其调式类型和色彩都是很不相同的,如只标以羽调式,必然抹杀了其间的调式差异,将不同性质的作品混为一类。这种情况下,如果标以核腔形态,则可将调式分析更深入一个层次,更清楚说明调式本质特征。如大羽调、小羽调、宽羽调、窄羽调,如此等等,其它调式(煞音)作品,亦可以此类推。这种分析方法,必然导致调式类型的增多(三十种)。但这正反映了民歌的调式特点。显然,这种调式确定法,还同时说明了民歌调式的另两个特点;

2.调式稳定音级的位置:以核腔音级为主要判断依据;

3.调式色彩的类型,以核腔的音程特点为判断依据。

以上是民歌调式分析的第一层次,还可以增添其它分析参数。形成第二、三层次,使民歌调式分析逐层深化,完善。例如同调式(煞音)同核腔的作品,其增添的“核腔外音”形态不同、数量不同,均可构成新的调式差异,是为调式分析的第二层次;在第二层次参数均相同的情况下。还可增添核腔的具象形态(原位或转位)及音律、润腔法之差异等参数,由此形成调式分析的第三层次。这种调式分析,能够对不同地域、不同民族民歌的调式特征作出较细的区别认识,缺点是分析数据较繁琐,如何使之更简明更理论化,还有待进一步探索。

民歌调式理论是一个特别困难的研究课题,因我们多年来已习惯于用OD的概念和原理来解释民歌调式现象,而对民歌调式的、自身特征却认识得很不够,所以现在的任务,与其说是建立民歌调式理论,不如说先去认识一下民歌调式现象及其特征更为实际。基于这一想法,本文力图从具体的实际材料出发去理解认识民歌调式现象,并指出了核腔对民歌调式特征的重要制约性影响,最后还对民歌调式分析提出了初步设想。即便在这样一种十分粗疏的初步探索中,笔者也已深深体会到,沿用一种现成理论固然容易,破一种固有理论也不算难,而要对事物作出重新认识和评价,却是非常困难的事了。对于中国民歌调式,越来越多的学者已看出它确实具有诸多自身特征。但要真正穷尽其底蕴并据以建立起自己的调式理论体系,确非易事,需要众多学者从不同侧面对之进行长期不懈的研究,庶能有所创获,本文如能在这项探索中起到一点参考作用,也就算达到目的了。

引文注释:

①引自杨匡民:《台湾高山族民歌与大陆民歌音调的联系》载《民族音乐学论文集》上海文艺出版社1987年1版。

②载《中央音乐学院学报》1987年2期。

③引自陈明远编著:《语言学与现代科学》P146,四川人民出版社1986年1版。

④《社会发展史》P43,人民文学出版社1982年出版。

⑤引自《非欧洲诸民族之音乐》载上海音乐学院音研所编《音乐与民族》P64,1984年1版。

⑥大、小、宽、窄声韵的命名系借用杨匡民先生的提法。