[摘 要]存见有谱的琴曲,同一琴曲可有多种不同谱本的流传,同一琴谱也有不同的写本与刻本。因而,在择定打谱琴曲后,需要运用版本学的方法,对琴谱不同的写本与刻本进行甄别,鉴定琴谱的版本类型,进而分析、研究该琴曲所据各谱本的指法特点、传承关系、版本源流等。打谱中对琴谱谱本的选择与版本系统的分析,对于打谱中的谱字勘误、指法分析、琴曲源流与变迁之研究,均具有十分重要的价值。

[关键词]古琴;打谱;琴曲;琴谱;版本;源流

作者简介:章华英(1966— ),女,浙江杭州人,中国艺术研究院音乐学博士。研究方向:中国音乐史、古琴音乐。

原文载于《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2006年第三期

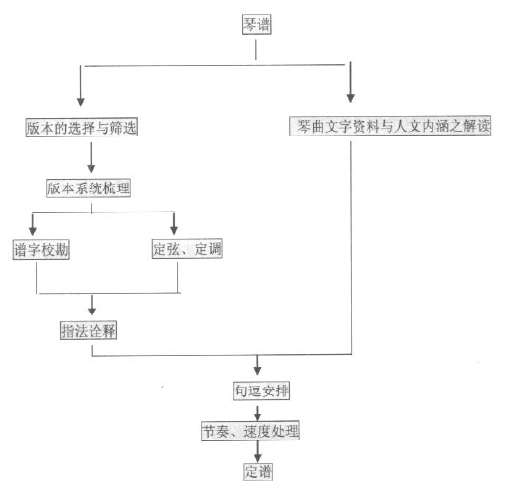

古琴音乐打谱的主要使命,是将一首久已失响的琴曲近乎原貌地展示出来,并将其曲谱转译成现代通行的乐谱,以供研究、教学、演奏、创作之用。综合各项打谱之程序,可将其过程解析如下:

打谱是一项费时费日的艰辛工程,故琴人有“大曲三年,小曲三月”的说法。以下本文仅就打谱中的琴谱版本选择及版本源流辨析作一考察。

一、同一琴曲不同谱本的选择

古琴记谱法虽然有着悠久的历史,但琴谱的大量刊传却主要是在明清时期。当时私人集资刊印琴谱的风气很盛,不少文人士大夫提倡琴学,将古代传承下来的琴曲,以及民间尚在流传的曲目,编纂成谱集,并对其表现内容给以解释和说明。从15世纪初到19世纪末的五百年间,先后刊印的琴曲谱集达数百种之多,留传至今的尚有150余种。从而不仅使许多古曲得以保存,也促进了不同琴派、师承之间的琴艺交流。

存见有谱的琴曲,不仅同一琴曲、琴歌可有数种乃至数十种谱本的流传,同一琴谱也有不同的写本与刻本。因而,在择定打谱琴曲后,首先要根据自己的打谱目的选择合适的谱本,对该琴曲所据各谱本间的指法特点、传承关系等进行分析研究;同时也要对同一琴谱的不同的写本与刻本进行甄别,鉴定琴谱的版本类型。进而分析、研究该琴曲所据各谱本的指法特点、传承关系、版本源流等。谱本的选择与版本系统的分析,对于打谱中的谱字勘误、指法分析、琴曲源流与变迁之研究,均具有重要的意义。

就目前的琴乐打谱来看,琴家对打谱的版本选择与分析并不太重视。大多数琴人仅根据兴趣或打谱目的选择一些流传较广或影响较大的琴谱进行打谱,而对各谱本的关系、渊源与流变并不太关注。然而,前辈琴家姚丙炎在上世纪50年代就十分重视打谱中的谱本选择与版本源流辨析,对今人从事打谱具有示范性意义。

传承至今的琴谱,比较重要的明代琴谱有《神奇秘谱》、《西麓堂琴统》、《风宣玄品》、《太古遗音》、《梧冈琴谱》、《松弦馆琴谱》等等,比较重要的清代琴谱有《大还阁琴谱》、《五知斋琴谱》、《自远堂琴谱》、《天闻阁琴谱》、《蕉庵琴谱》等等。现今琴家大都选择这些谱本中的琴曲进行打谱。

由于明清时期古琴曲的传谱较多,同一首琴曲在传承与流变的过程中,大多会有很多谱本。如《平沙落雁》从明至清共有五十多种谱本,《梅花三弄》也有三十多种谱本。而不同谱本在流派传承、乐曲风格、演奏指法、学术价值、编纂者水准等方面均会有一定差异,有的琴谱间有着一定的传承关系,有的变化不大,有的则相异较多,有的甚至为完全不同的两个琴曲。

这其中,同一琴派,由于师承、地区风格等关系,在传谱上或多或少地会体现出体系上的一致性,故而对于打谱中,分析琴乐风格的流变以及选择谱本进行谱字勘误、比对会有一定的作用。

随着琴乐的传承和变迁,各个谱本间的音乐风格、结构段落、旋律音调会产生一定的改变,这就需要对琴曲的各个谱本进行比较和筛选,其中涉及此曲的版本传承、指法特点、风格特征、流派等等。最后从中选定一个谱本作为打谱蓝本,另外几个谱本用于参照及比较。当然,在存见古谱中,也有一些抄袭他谱、质量低劣、并无多少研究价值的谱本,这些均须打谱者进行细心甄别。

以下以琴曲《阳春》为例作一说明。

琴曲《阳春》,取万物知春, 和风涤荡之意。在明清时期的琴谱中,共有《神奇秘谱》、《风宣玄品》、《琴谱正传》、《西麓堂琴统》、《太音补遗》、《五音琴谱》、《重修正传》、《玉梧琴谱》、《琴书大全》、《文会堂琴谱》、《藏春坞琴谱》、《杨抡太古遗音》、《太古正音》、《松弦馆琴谱》、《理性元雅》、《古音正宗》、《徽言秘旨订》、《蓼怀堂琴谱》、《诚一堂琴谱》、《琴学韧端》、《悟雪山房琴谱》、《天闻阁琴谱》、《希韶阁琴谱》、《沙堰琴编》等共30个琴谱刊有此曲。

对以上所刊琴谱进行分析,可以发现《玉梧琴谱》、《藏春坞琴谱》均为明代的宫廷琴谱,而两谱又与先期的浙派传谱《琴谱正传》有着一定的渊源关系,其后虞山琴派的代表性琴谱《松弦馆琴谱》与《藏春坞琴谱》同为严天池所编,故而有着一定的传承关系。另外,清代的《徽言秘旨订》、《诚一堂琴谱》又与虞山派的曲谱有着一定的渊源关系。可见,《琴谱正传》、《玉梧琴谱》、《藏春坞琴谱》、《松弦馆琴谱》、《徽言秘旨订》、《诚一堂琴谱》可视为同一体系。

在上述琴谱中,《重修正传》、《杨抡太古遗音》、《理性元雅》为倡导琴歌演唱的谱集。三十种琴谱中,刊有歌词的曲谱为五种,除了上述三种外,还有《风宣玄品》、《沙堰琴编》。进一步比对可以发现,《风宣玄品》、《重修正传》、《杨抡太古遗音》、《理性元雅》歌词大同小异,故可视为同一体系。

纵上所述,我们把琴曲《阳春》划分成几个不同的版本体系。在打谱时,一般的谱字勘误可在同一体系内进行。

二、同一琴谱不同写本、刻本的鉴别与选择

重视版本一直是中国学术的优良传统。早在汉代刘向校理群书时,所采用的最基本的方法就是广罗异本,互相参校,用以比勘各本之异同。书籍文献在流通传播的过程中,往往经过不断的传写、刻印而形成许多不同的版本。这些版本在内容和形式上或多或少地会存在着各样的差异,有些甚至是关键性的。琴谱也不例外。流传至今的古琴曲,除了同一琴曲可有不同的谱本,同一琴谱也有不同的写本与刻本,这时需要运用文献学的方法对琴谱的版本作出鉴定及选择。鉴定的目的是从同一琴谱的不同版本中判出优劣,考订出不同版本间的相互关系、流传过程、内容增损及指法特点。因此,琴人在打谱之前,必须考查所据琴谱有哪些版本,而后选取其中一种作为底本,并参考其它本子,分析该琴谱的版本系统和源流,为谱字校勘作准备。

从版本学的角度来看,纸本文献的版本类型主要有写本(抄本)、刻本两大类,其它还有套印本、活字本、石印本、珂罗版印本、批校本、题跋本等等。具体到琴谱,主要为写本(抄本)、刻本及石印本。

写本又称手写本,包括手稿本(作者亲笔所写,多增删修改)、稿本(非作者亲笔所写,但经过作者校改)、抄本(未经作者过目,也无作者笔迹)。

刻本的分类比较复杂,若按书籍刻印的年代,可分为唐刻本、宋刻本、元刻本、明刻本、清刻本。存世的古琴谱集多为明、清刻本。按书籍刻印的地域,可分为浙本、闽本①、蜀本、平水本②等等,其中浙本、蜀本注重校勘,质量较好。按书籍刻印的主体,可分为官刻本、家刻本、坊刻本。官刻本中又有监本③、经厂本④、藩府本⑤、局本⑥、书院本⑦等等。家刻本又称私刻本,多以姓名或堂号相称⑧。坊刻本多以书坊、书棚、书铺、书堂、书林、书肆等名号相称的。如明代杨氏清江书局刻本、清代扫叶山房刻本,等等。

由于划分古籍版本类型的标准是多方面、多角度的,因此,一个具体的版本可以属于多种版本类型,这说明人们对一个具体的版本是从多方面加以认识的。鉴别古籍版本的内容主要包括:检查考证一个版本的出版时间、地点、出版者、制作方式和流传情况;在上述工作的基础上,进一步论断所鉴别的版本在该书版本中的地位,比较其优劣,评判其价值。

由于古代的琴谱均为古籍,其版本鉴别的方法和一般古籍是一样的。鉴别古籍版本的方法多种多样,在长期的实践中,人们总结了许多行之有效的鉴别方法[1]。归纳如下:

1 、查检考证法查检考证法

主要是利用琴谱版本内外各种相关的文字说明和参考资料,对其版本的出版时间、地点、出版者、制作方式和流传情况进行鉴别和查证。可供鉴别的文字资料包括琴谱的序跋、后人题跋、牌记、前人著录、他谱记载以及避讳、刻工、藏章印记等等,这些资料一般都能标示某些版本事项,或反映时代特征。

如清代琴谱《琴书千古》,现藏上海图书馆,这是一个古旧的精抄本琴谱,原谱中未著撰辑人的姓名和年月。但在书的第一页目录之下有个“果亲王府图书记”(即允礼,康熙帝的第十七子)的印章,因此可断为清雍正乾隆年间之物。另据谱中序跋及所收曲目来看,可断为中州琴派的琴谱。若要了解中州派在清代康乾年间的情况,可择此谱中的琴曲进行打谱。

又如清初鲁鼐(字式和)编订的《琴谱析微》,此谱刻于清康熙三十一年(1692)。鲁鼐斋名“自适轩”,此谱的书口也作“自适轩”,由此可以推断此谱为鲁鼐雇工自刻之谱[2]619。现《琴曲集成》第13册中所收此谱即为清康熙三十一年之原刻本,故而是个十分精良的版本。

2 、经验判断法

如果说查检考证法主要是从古籍版本的文字内容方面考察版本的话,那么,经验判断法则主要是从古籍的印纸墨色、字体行款、书口鱼尾、版式风格等方面的直观鉴别。古人称此种鉴别法为“望气而定”或“观风望气”。

3 、版本对勘法

版本对勘就是通过对一书各种不同版本的实际比较,了解各版本的真实情况,理清一书各本之间的关系,鉴别其优劣高下。

版本对勘是对校勘学中校勘方法的借用,但又与之有着本质的区别。校勘学中的校勘目的是为了发现和纠正古籍在流传过程中产生的文字错误,以恢复原书的本来面目。在打谱过程中的谱字校勘即要借用此方法。而版本对勘从目的而言,主要是通过比较对勘,辨别版本优劣,分析版本之源流与体系。从方法而言,版本对勘其实就是陈垣“校勘四法”中的“对校法”,对校其实就是死校。即罗列一书的不同版本,比较异同,列出异文,为进一步分析判断提供材料。其对勘的范围并不局限于文字内容,其它如版本的版式、行款、装帧、字体、墨色、藏印、用纸等形式方面的特征,也在比较之列。

当然,由于见存的某些琴谱流传不广,刊本较少,故而留存至今也仅一二个版本,另一些早期琴谱则为孤本,这些琴谱的版本分析就较为简单。如中国艺术研究院所藏明代刊本《风宣玄品》(1539年),为现存海内外所见唯一谱本;又如明代汪芝所编《西麓堂琴统》(1549年),现存只有天津李允中所藏之旧抄本;另外,如明代萧鸾所编《杏庄太音补遗》(1557年)、《杏庄太音续谱》(1560年)、明张德新所编《三教同声》(1592年),等等,这些琴谱现存都只有一个明刊本,至今尚无其它版本发现。另有一些比较晚近的琴谱,则因时代较近或流传不广,致使版本也较为单一。如清代释空尘所编《枯木禅琴谱》,见存的仅清光绪十九年的刊本。清人所辑《响雪斋琴谱》二卷,存世只有1850年的一个抄本。清人张椿所编《张鞠田琴谱》也只有1844年间一个抄本。因此,这些琴谱的版本情况是比较简单的。

然而,明清时期有很多琴谱的版本情况十分复杂,尤其是某些影响较大、流传较广的琴谱,如明代的《松弦馆琴谱》、清代的《澄鉴堂琴谱》、《五知斋琴谱》、《自远堂琴谱》、《琴学入门》、《天闻阁琴谱》等,这些琴谱不仅有不同的版本类型,如写本、刻本和石印本等,其刊刻时间也前后不一,需要在打谱前进行仔细分析并研究。

如《松弦馆琴谱》是明代虞山琴派的代表性琴谱。《松》谱的初次刊印是在明万历甲寅年(1614),原版藏于常熟严家。因遭明末兵焚,后由严天池之孙严炳,手录其阙,订成全书。该书收录严天池平常弹过的曲操共22首,但补版以后已增至28首之多(《流水》、《普庵咒》2曲,为其孙严炳补加附录于后,故不计入内)。严炳在其跋文中说明:“除《神化引》首段是从赵孟辰先生京本借为补入,其余悉照原刻,不敢有一笔增损也”[3]。另外,由于琴谱之前有严氏《松弦馆琴谱序》文为严天池亲笔所著,以此笔迹对照其后的《松弦馆琴谱目录》之书法,乃同为严氏所书,由此可知,其余六首均为严氏本人所亲手增补。

自清初起,虞山琴派为世所宗,《松弦馆》又为创始人严天池所著集,故三百年来《松弦馆》翻刻、复本很多。其中不仅各曲指法谱字间有分歧,而且内容材料和曲目也每有出入。在打谱时尤须注意。甚至早在清乾隆间江苏巡抚所采的《松》谱就已经是抽去了严炳跋文的补板印本,并把它作为《四库全书》中唯一的明代琴谱(文渊阁著录本)。近百年来的《松弦馆琴谱》,大都是用补版、翻版、残本、复本、赝本混合杂凑而成,至于初刻的万历原本至今不仅海内外未闻有存,即便是三百年来的古琴文献中,亦未见有“原本”的明确著录[2]593。

目前国内的《松弦馆琴谱》版本有六个[4],一是明刊清补印有《流水》、《普庵咒》两曲本;二是明刊清补抄配《流水》等两曲本;三是明刊本;四是清顺治十三年(1656)补刻印本;五是传抄《四库全书》文渊阁本;六是《四库全书》文渊阁本。目前在琴人中最通行的乃是《琴曲集成》第八册采用的叶潜旧藏本[5]。这是一个比较精简而又经过琴学考据家珍藏之本,它虽然也是补版,但印刷较早,故堑划较清。尽管严炳的原跋和《琴川汇谱序》也被抽去,但该编已将未见的内容用他本补附,因此仍可查见。另一个较通行的版本是见于《四库全书·子部·艺术类》中的《松》谱版本,由于这是一个转抄本,故不如前本完整、准确。

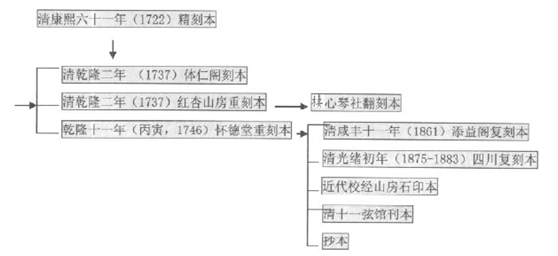

又如现存清代琴谱中流传最广的一部琴谱《五知斋琴谱》。该谱历来屡经翻刻,故版本甚多。著谱人徐祺(号大生、古琅老人),是扬州著名的琴家。他“性无杂嗜”,一生“笃志琴学”,曾游历燕、齐、赵、魏、吴、楚,访遍知音之士,精细推敲各派琴谱达三十年之久,著成了《五知斋琴谱》这一为琴界推崇备至的重要琴谱。此谱于康熙六十一年(1722)首次刊印,“到清季,据不完全统计,有十数种不同时期的翻刻本相继问世”[6]。

要对《五知斋》及所收琴曲进行系统研究,首先便要明析其纷繁的版本源流并澄清一些问题。

现存《五知斋琴谱》共有以下版本:清康熙六十一年(1722)精刻本⑨,清乾隆二年(1737)体仁阁刻本,清乾隆二年(1737)红杏山房重刻本,乾隆十一年(丙寅,1746)怀德堂重刻本,清心琴社翻刻红杏山房本,清咸丰十一年(1861)添益阁复刻本,(有图,此本据怀德堂本翻出,流传最广),清光绪初年(1875-1883)四川复刻本,近代校经山房石印本,清十一弦馆刊本,抄本。

以上版本中,以清康熙六十一年(1722)精刻本为最佳,但此传本极罕,自此本起即有亡佚。现中国艺术研究院资料馆藏有张致和(补庵、补萝庵)旧藏清代康熙六十一年之初刻本,半叶八行,行十八字,单鱼尾,左右双栏。版式宽展,刊刻甚工,气息雅静,“开化纸”精印,八卷分订十二册,钤“补萝庵藏”印。20世纪50年代,由王世襄购捐音乐研究所。《琴曲集成》第十四册即收此本影印。从史料记载对广陵琴派的论述来看,其风格与虞山派颇为相似。《五知斋琴谱》共收录琴曲32首,在每一曲操前均标明出自何派。其中传自熟派(虞山)者十六,传自吴派者四,传自金陵派者为五,传自蜀派者三。可见熟派为其主流,并且,除熟派为严、徐、尹以外,其它各派出自何人,未见著录,均不可考。

由于已版《琴曲集成》,对所收琴谱的版本,已进行了筛选鉴别,打谱者可以此为据。但对某些琴曲中所存在的谱误或指法不详的地方,尚需找出其它版本的琴谱,进行比对与校勘。

三、琴谱版本的源流辨析

古籍版本千头万绪,一源十流。版本的源流辨析也就是要考出其同书异本的源流关系,清理该书版本的发生、发展过程及其相互间的渊源嬗递关系,经过梳理,将盘根错节的各种版本整理成几个系统。版本源流分析是古籍版本学研究的重要课题之一,它是在版本鉴别基础上所进行的更进一步、更全面深入的研究,对于确定某一版本在同一书各种版本中的地位,全面认识和正确评价其版本价值,具有十分重要的作用。就古琴音乐的打谱工作而言,目前尚需对存见古谱的版本源流进行有组织、有计划的全面清理。明察琴谱的版本源流,对于打谱过程中琴谱的选择、谱字的校勘以及研究琴乐风格的传承与变迁,均有着十分重要的意义。

琴谱版本的源流辨析和一般古籍版本的辨析方法基本上是一样的。首先要了解各个谱本的基本构成和流传情况,应依据各种文献和目录提供的线索来搜集该书今存的各种版本,然后根据今存各本的刊印年代和序跋说明,查考各本所据底本、上溯祖本,分析各本的源流关系,考订同书异本的先后关系,将其排比为一个或几个系统。

由于文献记载提供的流传情况是历史的,与今存版本实际往往差距较大,其中有的版本已亡佚,有的仅存再刻、再校本,因此,因尽量搜集今存版本,结合文献记载进行分析、归纳版本的源流系统。其具体做法可分为两步,第一步是找出各种版本的底本和特征,如篇卷、文字、附录、编例、行款、所收乐曲,等等。第二步是分析归纳。

底本是每一种刻本的基础刊本,最早的底本便是一个版本系统的祖本,或称领本。祖本不等于原稿、原版,仅仅是指原版以后的某一种再版本。祖本不一定只有一个,可以有两个或三个。原稿、原版与祖本之间有一段距离,而其间流变不明。也就是说,从今本各本上溯,只能查到某一个年代的上一个刊本为止,再往上,查考线索中断。琴人在选定某个琴谱作为打谱对象以后,接下来的工作也应当搜集这个琴谱的现存各种版本,辨析其源流。如虞山琴派徐上瀛传谱的《大还阁琴谱》,流传很广,翻刻也很多。现《琴曲集成》第十册所收之《大还阁琴谱》以中国艺术研究院所藏之清康熙癸丑(1673年)蔡氏刻本为中心本,并用其它善本对其作了增补。但根据文献记载,此书至少曾有两个刻本。在徐上瀛的晚年,一个不甚知名的彭士圣曾为他出了一个刊本。到清康熙十二年(癸丑)蔡毓荣又用徐上瀛的弟子夏溥民收藏的稿本重刻一次。由于蔡是高官(曾任云贵总督),其刻本自然比彭本要好得多,故而得到流传。后来彭本就不易见到了。然而,由于夏溥、蔡毓荣在校订夏藏稿本时,对原本多有篡改,故而如果彭本的曲谱终能发现,那将是很有价值的参考材料[2]609。

清代《五知斋琴谱》的同书异本比较多,本文前面已列出了现存《五知斋琴谱》的几种版本,考察各本的特征及其源流关系,可归纳其版本系统如下:

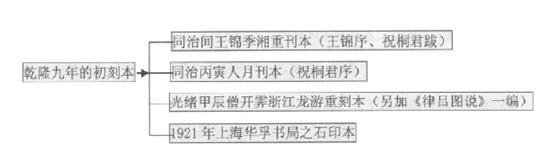

另如清代《春草堂琴谱》的刻本也很多,自乾隆九年(1744)杭州琴人曹尚、苏、戴源三人共同撰订以后,至光绪甲辰(1904年),已被翻刻了五次。在这五个版本中,除了乾隆九年的初刻本以外,其余三个版本有两个是同治年间所刻。一个是同治间女史王锦季湘重刊本,此本有同治三年甲子王锦序及祝桐君跋。另一个为同治丙寅人月刊本,多一祝桐君序,无王锦序。还有一个版本则为光绪甲辰僧开霁(法名德辉,又号南海孤峰老衲)在浙江龙游重刻本,此本另加《律吕图说》一编。还有一个是1921年上海华孚书局之石印本。综上几个版本,可见其全四个版本均为乾隆初刻本之翻刻本,所收曲目一样,仅文字部分有所差异。辨析如下图所示:

从《春草堂》所选琴曲来看,绝大多数是当时流传较广的琴曲,而且均按均调理论考正了其中的音。在编排方式中,它把所选出琴曲,都归属于黄钟、夹钟、仲吕、夷则、无射五均,这和先前的《治心斋琴学练要》是一样的。《春草堂》末篇,有戴源所写《琴弦徽五音定位》,与《治心斋》中的《五调十二律弦徽相次之图》也是基本相同,可见其渊源所致。

在对琴谱版本的源流辨析作了如上介绍以后,再让我们来看一下古琴谱本在传承流变中,与其它相关谱本的渊源关系。由于受师承、流派风格及琴人个人风格等因素的影响,一本谱集中所收的琴曲,其中有不少琴曲往往与前代的其它谱本有着一定的渊源关系,但在琴谱的传承中,又会产生一定的变化。这在琴乐打谱中应当引起我们的注意。本文仍以明代《松弦馆琴谱》来阐述在琴谱传承中相关琴曲的渊源与流变问题。

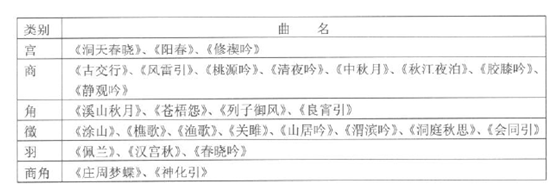

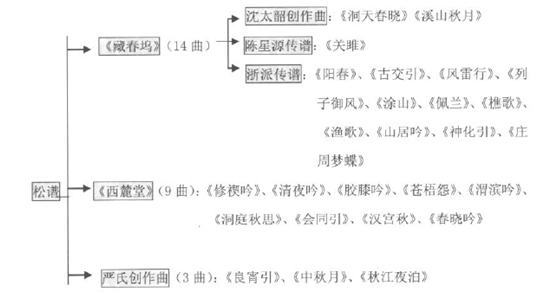

《松弦馆琴谱》共收琴曲28首,如下⑩:

对以上28首琴曲作一考察,大体来说,其渊源如下⑪:

现再就上表分析如下:

1 .《藏春坞琴谱》

严天池曾于1602年与太监赫宁、王定安一起编订了《藏春坞琴谱》。《松弦馆》与《藏春坞》曲名相同者有14曲。这其中又包含了以下几种情况:

①京师琴家沈太韶的创作曲《洞天春晓》和《溪山秋月》。将《松弦馆》与《藏春坞》作对照,可知严天池对此两曲基本上未予太多改动。《溪山秋月》虽由原十八段减为十三段,但只是在段落上进行了合并、压缩,如将原第三、四段上半部分合为第三段,第六、七段合为第五段等等,指法是一样的,两谱的不同之处在于《松弦馆》在记谱方面更简略,如将原谱“田テ上八上又下九又上八上又下九”改为“”,某些指法的重复简为“再作”(图片),原谱的“艮下卜刍上九”简为“小艮图片”,原谱的“猱”(犭),大多数改成“吟”(テ),等等。

②《关雎》一曲,严天池在后序中指明是陈星源传谱。

③浙派传谱

《藏春坞琴谱》中有一部分琴曲是源于浙派《梧冈琴谱》和《琴谱正传》。如《阳春》、《古交引》、《风雷行》、《列子御风》、《涂山》、《佩兰》诸曲,《藏春坞》与《梧冈》几乎是一字不差。《樵歌》、《渔歌》、《山居吟》虽有些变动,但也可看出是同一体系。但是,从《藏春坞》到《松弦馆》,上述诸曲的变化就比较大了,主要体现在以下几方面:

其一,对原有乐句、乐段进行增删。或缩减、或重复、或扩展某一乐句。有些在原曲调基础上加进一些新的音乐素材,这种增加可能是某乐句的一个部分,也可能是一个乐句,甚至一个乐段。比如《古交夯》第一、八、九三段乐句被大幅扩展,其余段落与原曲基本一致。又如《列子御风》,其首段泛音句就被拉长,其后第一、二段扩充成为四个段落。类似的变化在《涂山》、《庄周梦蝶》、《渔歌》、《风雷引》等曲中也一样的。

其二,琴乐由“声多韵少”逐渐向“韵多声少”转变。由于受明代戏曲音乐的影响,尤其是昆曲音乐中声韵愈趋细腻、婉转多变,此时的古琴音乐也更为注重左手旋律声韵的变化。《松弦馆》中,左手吟猱绰注等手法运用明显增多,且“テ”多于“犭”,而右手的拔弦音则减少,原曲中的“拔刺”(图片)、“长锁”(图片)、“撮”(早)、“滚”(图片)等右手技法被简化或略去,这与严天池追求清微淡远的审美趣味也是一致的。

其三,记谱趋于简洁,《松弦馆》中左手走音运用虽然增加,但整体风格趋于简化,严天池对原曲乐句及指法的删除也是较多的,从而使其在整体的演奏技巧上更趋简单。

2 .《西麓堂琴统》

除上述琴曲,《松弦馆》中另有九首乐曲之前曾见载于明嘉靖二十八年(1549)的《西麓堂琴统》,而不曾见于浙派传谱或更早之《神奇秘谱》。《西麓堂》保存了大量的远古遗响,不过,《松弦馆》与此谱相同者,多为二至三段的小品琴曲,十段以上大曲仅《苍梧怨》、《汉宫秋》两曲。对照以后发现,《松弦馆》中的《汉宫秋》为羽调,十段,《西麓堂》则为无射调,八段,且两者在指法上亦截然不同,显然不是同一体系。《苍梧怨》在《松弦馆》中为十三段,《西麓堂》中为十二段,但对照以后,可以发现《松》谱是将《西》谱中的第五、六段拆分成五、六、七三段而已。两谱的指法基本一致。其余七个小曲的指法、内容也是基本相同。不同之处在于:《西麓堂》中右手的打、摘、擘,至《松弦馆》已被改成挑、勾;《西》谱中“三乍”之类被改成“”;另外左手吟猱绰注等运用增多,指法编配更趋简洁。《松弦馆》选录这些结构短小的淡雅之作,显然与严天池的个人偏好及审美趣味有一定的关系。

3.《松弦馆》中的《良宵引》、《中秋月》、《秋江夜泊》均为首次刊出的琴曲,且都不自作解题。而自严之后,连见于虞山派各谱,故琴家推定可能是严氏的创作[2]544。

总之,琴乐打谱中版本的鉴别、选别,版本源流与体系的考证是不可或缺的一步。对于其后的谱字校勘,琴乐风格的分析,均十分重要。以下本文再以《白石道人歌曲·古怨》一曲为例,具体分析打谱过程中的版本考证与源流探析。

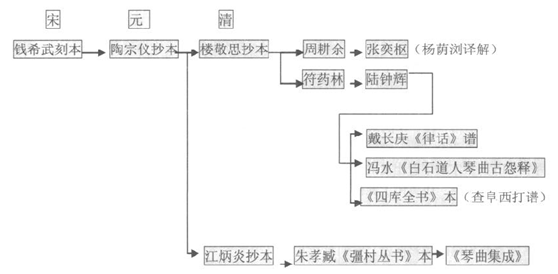

《白石道人歌曲》为宋代姜夔(白石道人)所作的词曲谱集。书中收有祀神曲《越九歌》10首,词调令、慢、近、犯17首,琴曲《古怨》1首。其中词调是用工尺旁谱;《越九歌》旁缀律吕字谱,已标明不同音高;《古怨》为减字谱。但在流传中多有讹误之处,研究者对此看法不一。

明末清初毛晋刻《宋六十家名词》中的白石词,仅有34首,系从《花庵词选》中辑出。康熙五十三年(1714年),陈撰所刻《白石词集》,有词57首。序跋中没有明确交待来源。清雍正五年(1727),洪正治得陈刻板片后,经剜改充为己刻,故洪本实为陈本。

直至雍正末、乾隆初年,才发现了姜词的古本。松江楼敬思得到元代陶宗仪在元至正十年(1350)据宋代嘉泰二年(1202)钱希武刻本抄录的《白石道人歌曲》六卷,《别集》一卷。这个本子,具有明清时期其它版本无可比拟的优点:第一,它是白石道人手定之本,刻成于他生前。传抄者陶宗仪为元代著名文人,能具现姜词本本来面目是无疑的。第二,收词84首,最为完备。第三,白石道人自己作曲的17首自度曲词,有着完整的旁谱。是流传至今唯一的宋词曲谱真本。

陶本出现后,不久即被传抄和刻印。直接从楼氏陶本抄出的有周耕余、符药林两人。周本后来归张奕枢,有厉樊榭、黄唐堂,姚乡等人校订刻出。但原版已毁于兵火。宣统年间,沈曾植曾用安庆造纸厂新造纸印《白石歌曲》,郑文焯以宋庙讳考订,人疑其即为张奕枢本。符药林本后归陆钟辉,陆氏并六卷为四卷。此本流传最广,诸家刻本以及《四库全书》都是用的陆本。但也有人如郑文焯、吴昌绶等讥指陆本多有篡改。不过也有说陆本校刻精审的。1913年朱孝臧《 村丛书》用的是乾隆二年江炳炎抄本,并用张、陆等本及《花庵词选》、《绝妙好词》诸书校订。唐圭璋认为这是最为精当的本子。现存本均与《白石道人诗集》合印,较为常见的版本有清乾隆八年(1743)陆钟辉据元代陶宗仪手钞刻印本《白石道人诗集》、十四年张奕枢据陶钞刻本《白石道人诗集歌曲》及1913年朱孝臧《村丛书》本。以下为目前所见打谱的《古怨》之版本渊源:

对琴曲《古怨》作过校勘或译谱的,有清人戴长庚和近人冯水。杨荫浏也对《古怨》一曲作过译解,查阜西对其作过打谱。

其中,戴长庚所校之谱,见于其所著的《律话》一书(1833年)。冯氏在所编《冯氏乐书》(1924)中有《白石道人琴曲古怨释》一卷。在此卷中,冯氏除引证了戴氏的校勘谱本之外,又提出了自己的意见,编写了校勘谱本。可以说,“他们在指法的考古方面,都是有相当贡献的。但他们所据版本和弦位的理解方面,却还存在着一定的缺点”[7]。

两人所据的版本,为清人陆钟辉的刻本(1743)。由于所据版本的缺陷而致的两谱校勘时在指法符号、弦序、徽位等方面的错误。除此之外,此两本均对原曲的弦序及徽位也做了修改,从而改变了姜白石曲调的本来面目。尽管戴氏所采取的音阶形式是符合于姜谱的原来要求的,即以一弦黄钟为七声音阶的宫音,但七声音阶以外的音,均被戴氏所篡改。冯水则是以正五音出发进行校勘的。从而使此曲的音阶形式成了以二弦太簇为宫(E调)的五声音阶,加用了大吕为变宫音,与姜白石原本之侧商调可谓相去甚远了。

杨荫浏《宋姜白石创作歌曲研究》一书中所译《古怨》用的是张奕枢的版本,而《古琴曲集》所收查阜西打谱的《古怨》一曲是用《四库全书》等版本合参,《四库全书》用的是清乾隆八年(1743)陆钟辉据陶抄刻印本。《琴曲集成》所影印的是朱孝臧《图片村丛书》本。笔者经过比对,认为《琴曲集成》所影印的朱孝臧《图片村丛书》本琴谱的谱字最为合理。张本中指法相背之处甚多,陆本的谱字因抄刻所致错误也不少。然而,迄今琴家对于谱字错误相对较少的朱本《古怨》却并未进行打谱。查阜西所打谱之《古怨》(《古琴曲集》第一册),由于是合参了《四库》本和张本,故对原谱改动较多,作为琴人之演奏版本,或许无可非议,但对于研究宋姜白石琴曲之原貌,尚需慎重。

引文注释:

①福建地区刻本,因经建宁府建安、建阳两县为中心,故又称建本。多为考试用书和通俗读物。建阳麻沙镇刻本粗制滥造,因而麻沙本几乎成劣本的代称。

②山西平水刻本。

③即国子监刻本。明代有南北二监,故有南监本和北监本。

④明内府司礼监经厂库刻本。

⑤明代藩王府刻本,如秦藩、周藩、赵藩、宁藩刻本等。

⑥指地方官书局刻本,专指清末民国初年各省所设书局刻本,如金陵书局刻本、浙江书局刻本、湖北崇文书局刻本、湖南思贤书局刻本,等等。

⑦各书院刻本,如明代杭州西湖书院刻本、清南菁书院刻本、诂经精舍刻本,等等。

⑧以姓名相称的如宋代黄善夫本、元代丁思敬本、明代闵本、凌本、清代阮元本、胡克家本等;以出版者姓氏和室名堂号相称的版本如明代毛氏汲古阁刻本、清代鲍廷博知不足斋刻本,等等。

⑨初刻本又有因石清序于雍正二年,故《中国音乐书谱志》( 1994年) 析为“清康熙六十一年精刊本”及“清雍正间刊本”二条, 实为一版。

⑩《流水》、《普庵咒》为严天池之孙严炳后补,故不计入内。

⑪除以下表中26曲,尚有《桃源引》一曲见于之前胡文焕编之浙派传谱《文会堂琴谱》(刊于明万历二十四年,1596);《静观吟》一曲之前曾见于明藩王朱所编《五音琴谱》(579年,作《静观音》),蒋克谦编《琴书大全》(1590年,作《静观音》)、《杨伦太古遗音》(1609年,作《静观吟》),可能为当时比较通行的入门曲目。

参考文献:

[1]姚伯岳.中国图书版本学[M].北京:北京大学出版社,2004:106.

[2]查阜西.查阜西琴学文萃[M].杭州:中国美术学院出版社,1995.

[3][明]严炳.松弦馆琴谱·严炳跋[G].北京:中华书局.琴曲集成,1963,8:116.

[4]中国艺术研究院音乐研究所资料馆.中国音乐书谱志[M]. 北京:人民音乐出版社,1994:37.

[5]查阜西.松弦馆琴谱据本提要[G].北京:中华书局.琴曲集成,1963,8:1.

[6]谢孝苹.关于《五知斋琴谱》[J].音乐研究,1992(1).

[7]杨荫浏.宋姜白石创作歌曲研究[M].北京:人民音乐出版社,1958:77.