[摘 要]如果从乐器学角度考察江南丝竹音乐风格的形成,有两个重要构成因素可循:一是乐器演奏技能;二是乐器组合编制。本文即以后一个构成因素为考察对象,对其乐器组合编制的历史继承、乐器组合编制的横向联系和当代新作品演奏对传统乐队编制的“突破”等方面进行探究,从而显现出江南丝竹乐队编制的历史根基和现代变异,为这一乐种的音乐风格构成,从乐器组合编制因素方面,提供若干基础性依据。

[关键词]江南丝竹;乐器;乐队;传统编制;现代编制

作者简介:伍国栋(1942 — )男,四川成都人,南京艺术学院音乐学院教授,博士生导师。研究方向:民族音乐学。

原文载于《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2006年第四期

从乐器学角度考察江南丝竹音乐风格的构成,则乐器演奏技能和乐器组合编制是其重要构成因素。而后者,又是前者的基础。因此,欲对传统江南丝竹音乐演奏风格和现代江南丝竹音乐演奏风格进行关联性研究,即需要首先从江南丝竹乐队乐器组合编制方面的历史继承和现代拓展的观察和探讨入手。

江南丝竹作为环太湖区域内地域文化特征鲜明的小型丝竹乐合奏样式,其传统乐队编制(乐器组合)自然是以具有本地域文化特色突出的一些丝弦乐器和竹管乐器为主构成,其主要乐器的演奏风格,无不具有深深的地域文化烙印。又由于它是一种小型的器乐合奏样式,故而每种乐器件数亦不会太多和庞杂,其中所用打击乐器,也主要属于“轻便型”、音色音量“秀雅”的一类。在非特殊情况下,江南丝竹乐队通常是一人操一种(件)乐器演奏,或一人分别操多种乐器演奏。乐队乐器编制总量,少者三、四件,多者七、八件。由于乐队编制有时还有一人兼奏多件乐器的编排,这时乐队人数即会出现少于乐队乐器件数的情况。总体上可以说,江南丝竹乐队编制,具有小型、精练、轻便、灵秀的组合特点,与本地区的戏曲、说唱音乐所用丝竹乐队有较为密切的历史传承和交融方面的联系,总体上可以划为一件乐器一个声部这样的“重奏型”小乐队范畴。

一、近现代江南丝竹乐队编制述略

综合迄今所见各地、各类乐社乐队组合使用乐器的状况,可知江南丝竹乐队编制涉及到的乐器有如下各种:

1.丝弦类乐器:

二胡、中胡、三弦、申胡、京胡、板胡、低胡(大胡)、提琴(以上擦奏类)、琵琶、阮、双清、秦琴、月琴(以上弹奏类)、扬琴(以上击奏类)等。

其中常见和常用的是二胡、中胡、三弦、秦琴、琵琶、扬琴等。

另提琴(图1,采自《中国戏曲音乐集成·江苏卷》)、沪剧主奏乐器申胡、双清等弦乐器,虽然不是各地所有乐队都使用,但作为环太湖地区历史文化特色鲜明的特性乐器,则可联系相关历史记载窥见其江南丝竹乐队在乐器编制上所具有历史继承性和横向交融性。

图1 小提琴

2.竹管乐器:

曲笛、洞箫、笙等。

其中,曲笛是所有乐社乐队编制上都不可或缺的主要乐器,是江南丝竹乐队演奏风格与昆曲音乐风格相联系、相贯通的“桥梁”;箫则多见于文人乐社使用,这与文人乐社成员多习箫以度南曲、习箫以合琴乐的文化传统有关,因而可以说洞箫即是江南丝竹乐队进入雅集式发展阶段并与文人琴乐相联系的见证和标志。

3.轻型打击乐器:

檀板、木鱼、南梆子、怀鼓(荸荠鼓)(图2,采自《中国乐器图鉴》)、碰铃、彩盆(瓷盘、碟子)等,其中最常用的是檀板、木鱼、南梆子。

图2 怀鼓

作为很有地域特色的打击乐器,怀鼓是江南丝竹乐队与同地域流传的戏曲音乐、说唱音乐乐队相联系的中介,这种乐器因形体酷“荸荠”而获通俗称谓“荸荠鼓”。在有的乐队编制中,怀鼓甚至可以取代檀板地位而掌握整个乐队演奏的节拍和节奏。而被称为“彩盆”的瓷盘、碟子这样的击器出现在一些民间丝竹乐队中,则与同地域内早前“清曲”演唱乐队通常加入瓷碟作为击器的传统相关联。在明清家乐、家班盛行的时代,瓷盘本来就是歌舞音乐中常见的击器和道具之一。“瓷盘在手盏在首,盏内银灯灿若莲”及“口衔曲箸箸仰天,与盏相击声清圆”[1]之类诗歌吟诵对象,就是这种作为击奏乐器的瓷盘。因此,所谓“彩盆”之类击奏乐器出现在江南丝竹乐队中,同时亦可与明清时期同地域内各种性质不同家乐中常以古典杯盘之舞作为传统节目表演的现象相承继。

以一般常见、通用的江南丝竹乐队编制为对象,择两例将其乐器编制和演奏排坐作如下图式显示:

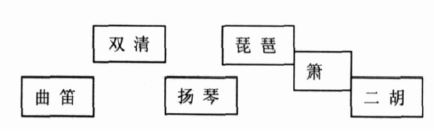

1.民国时期(30年代末)上海“云和国乐会”金祖礼等六人演奏江南丝竹所用乐器和演奏排坐①:

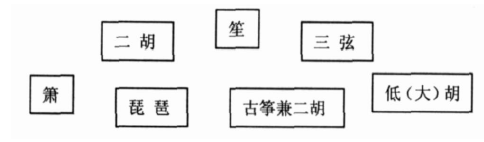

20世纪80年代初“南京乐社”甘涛、闵季骞等七人演奏江南丝竹所用乐器和演奏排坐②:

一般说来,江南丝竹乐队中的各种乐器,在编制上都没有固定的“主位”与“次位”之分,特别是在《四合》类传统曲目演奏中,在适当的曲体结构部位,各种乐器要依次轮流独奏或担任主奏。这种被称为“赛”或“卖”或“吐”的段落,就是专为各种乐器“平等展示地位”所专设的特殊段落,从乐器编制角度说,这也是江南丝竹乐器组合和演奏与众不同之处。但是,这也不能一概而论,有时江南丝竹演奏还需根据所奏曲目具体风格、具体类型特点,在编制上做出乐器“地位”“轻重不等”的必要安排。例如,演奏《欢乐歌》时,曲笛在乐队编制中所居突出地位是不可忽视而且是非常明显的;然而在演奏《中花六板》时,这种明显突出地位似乎又让位于弦乐器,特别是让位于弦乐器中的擦奏乐器二胡;如果是演奏《春江花月夜》,那么乐队编制中最显要的乐器位置必然是非箫与琵琶莫属。就我个人年轻时曾参加过江南丝竹乐曲演奏所获经验判断,上述民国时期(30年代末)上海“云和国乐会”金祖礼等六人演奏江南丝竹所用乐器和演奏排坐,是适合《花欢乐》之类曲目演奏的;而20世纪90年代“南京乐社”闵季骞等七人演奏江南丝竹所用乐器和演奏排坐,则应当与《春江花月夜》的演奏相关。

传统音乐文化,决不是一种凝固的音乐文化。它有历史的生存、现代的发展和未来的趋向,这是一个非常生动的动态演进过程。因此,总体上说,江南丝竹作为环太湖地区流传的一个代表性器乐乐种,其乐队乐器组合编制样式与同地域内历史上歌舞、戏曲和词曲、清曲演唱的丝竹乐伴奏乐队形态必然有一脉相承联系。在多种乐器使用及其组合方面,既会体现出可以窥见其基本生存面貌的历时继承性和变异性,又同时会表现出与所处时代协调生存而具有的扩散性和交融性。在进入20世纪晚期之后,又由于当代音乐生活的影响和推导,在专业化音乐创作中,为适应当代受众群体赏析新追求而专门为新创曲目创作设立的新乐队编制,亦有一些引人注目的表现和一些可以肯定的经验积累,这又会对其未来的发展趋势造成一定程度影响。

二、江南丝竹乐队乐器组合编制的历史继承

近现代江南丝竹使用的乐器和乐器组合方式,是明清时期环太湖地区民间歌舞、戏曲、剧曲清唱和“十番鼓”等多种表演艺术类型中丝竹乐器组合方式的继承与扩散。尽管据所知历史文献资料显示出的明清两代各个阶段、各种场合所见丝竹乐器组合编制样式不尽相同,但其主要乐器或称常用乐器的使用与组合方式,在其多变、灵活的不同样式之中却有明显趋同特征显现。这就是说,一些代表地域音乐文化特征的主要乐器,一般不会匮缺——少了这些乐器,就好像缺少了这种乐队演奏的基本音乐风格。

这些一般不会匮缺的乐器,在丝类乐器组中,属弹奏型的主要是琵琶和三弦;属擦(拉)奏型的主要是提琴、二胡;属竹类乐器的主要是笛、箫;属打击乐器的,主要是檀板和怀鼓。

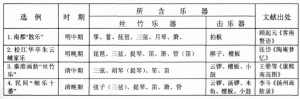

其下在所知明代中晚期和清代中晚期四个历史阶段的史料文献中,各择一例丝竹乐队编制显现,列其所用乐器和文献出处,以做讨论之参考和依据:

表1:明清时期环太湖地区“丝竹乐队”编制四例

此四例文献出处、具体内容和释义如下:

例1:

“南都万历以前,公侯与缙绅及富家,凡有宴会小集,多用散乐,或三四人,或多人,唱大套北曲,乐器用筝、、琵琶、三弦子、拍板……今则吴人益以洞箫及月琴。”

此例出自(明)顾起元《客座赘语》[2]。顾起元(1565-1628),南京人,所撰《客座赘语》凡十卷,以南京见闻、掌故为主,多含万历、天启前苏南、吴中地区富豪、民间所用戏曲、歌舞、音乐资料。此段文字所指为晩明前后,南都(南京)贵族、绅士之家宴会时,用于“散乐”的由各种丝竹乐器组成的乐队编制及其变化。其中所用琵琶、三弦子、箫、拍板等乐器,都是当今江南丝竹乐队常用的重点乐器。其中虽未见有胡琴类擦奏乐器,但仍有筝属类擦奏乐器轧筝(“图片”)在乐器组合中出现。其所说“南都万历以前”的乐队编制中,未见有竹乐器出现,此应当属于“弦索”乐队性质。但万历之后,在吴中地区所见家班乐队编制中,又由“吴人益入”洞箫及月琴,由此即构成一个“吹、拉、弹、打”俱全的小型丝竹乐队。此类私家蓄养乐班的“散乐”乐队,既可伴奏南北曲演唱、歌舞表演,亦可“清奏”丝竹音乐。

例2:

“朱云崃教女戏,非教戏也。未教戏先教琴,先教琵琶,先教提琴、弦子、箫、管,鼓吹歌舞,借戏为之,其实不专为戏也。……丝竹错杂,檀板清讴。”

此例出自(明)张岱《陶庵梦忆》[3]。张岱(1597-1679),号陶庵,浙江绍兴人。家有蓄乐传统,《绍兴府志》称其家“服食豪侈,畜梨园数部”。《陶庵梦忆》为作者晚年(清初)所写回忆录,“梦”者,回忆追寻象征也,故题“梦忆”。所述多记明末时期苏南、浙东一带社会风貌、民情习俗、剧曲音乐掌故等。此段文字内容所指为松江华亭(今上海)缙绅朱国盛家所蓄乐班丝竹乐器(乐队)教习情况。朱国盛,号云崃,明万历三十八年(1610)进士,崇祯间弃官归里,“遂杜门不出,奢于自奉,声伎满前,以终其身”[4]。所蓄乐班以其技艺精湛而与吴中徐清之家蓄乐班并称双艳,故在士绅阶层中有“女乐之最盛者,为茸城朱云崃卿、吴门徐清之中秘,两公所携莫可比拟”之说[5]。文中所言:“未教戏,先学琴”;“鼓吹歌舞,借戏为之,其实不专为戏也。”两句,表明朱云崃所蓄音乐家班,并不是一个专门“演戏”的“戏班”,而是一个“歌、舞、乐、戏”都可表演的综合型家伎乐班,并且,丝竹乐器的教习和表演是其主要的内容,其中所用重点乐器琵琶、三弦、提琴(胡琴)、箫、檀板等,正是当今江南丝竹编制中所现主要乐器。

例3:《康熙南巡图·秦淮画舫细乐图》(局部)(图3)(采自《中国音乐史图鉴》)。此例图像出自清常熟画家王(1632-1717)等人1694年所绘《康熙南巡图》,画面显示为南京秦淮河画舫丝竹乐队为迎康熙南巡靠岸演奏丝竹乐曲情景。康熙皇帝玄烨曾于康熙二十三年至四十六年(1664一1707)的二十四年间,共六次南巡。《康熙南巡图·秦淮画舫细乐图》局部所绘即康熙第二次南巡至南京的景观场面。从画面可见,画舫载由九人组成的丝竹乐队,正奏乐于秦淮河畔,听者聚集岸边、楼台,静听品味。据辨认,画舫乐队可以识别的乐器有三弦、胡琴(提琴)、笙、笛、云锣、檀板、小鼓七种,另两人所奏乐器不明。从已显现乐器判断,这是一个明确属于单纯丝竹“坐乐”演奏的小型合奏形式。所用乐器除云锣外,其余与今江南丝竹乐队传统编制所用主要乐器完全相同。

图3《康熙南巡图·秦淮画舫细乐图》(局部)

例4:

“是乐不用小锣、金锣、铙钹、号筒,只用笛、管、箫、弦(三弦)、提琴、云锣、汤锣、木鱼、檀板、大鼓十种。”

此例出自(清)李斗《扬州画舫录》卷十一[6]。这是众多研究者都关注的一则史料记载。根据作者同书所述扬州“华祝迎恩为八景之一。自高桥起至迎恩亭止,两岸排列档子。淮南北三十总商分工派段,恭设香亭,奏乐演戏……。通景用音乐锣鼓,有‘细吹音乐’、‘吹打十番’、‘粗吹锣鼓’之别,排列至迎恩亭。”[6]22的内容,可知此段文字所指乐队,当是与“吹打十番”和“粗吹锣鼓”相对的“细乐十番”乐队组合编制,即所谓“细吹音乐”。此种乐器组合样式,除云锣、汤锣和大鼓等打击乐器外,其余亦与江南丝竹所用主要乐器相同。民间“十番”乐班,同时亦可用其中所含以丝竹乐器为主的“细乐”编制,兼奏一些地方丝竹小曲,这就与江南丝竹乐队的组合和演奏特点,没有实质的差别了。

从此四例文选所示不同历史时期丝竹乐队所用乐器排列比对可以看出,其中确实有一现象可引以为注意:即三弦、提琴(胡琴)、竹笛、板四种乐器。

从明中期之后,在所涉环太湖地区民间流行的丝竹乐队中,三弦、提琴(胡琴)、竹笛、板四种乐器大都不会缺少,它们正好分属“吹、拉、弹、打”四种乐器类型。从历史传承角度来说,此四种乐器在江南丝竹乐队编制中,似表明其中包含着一种规律性选择:江南丝竹乐队中的三弦,是弹奏类乐器的代表;提琴(胡琴)是擦奏类乐器的代表;竹笛是吹奏乐器的代表;拍板是轻型打击乐器的代表。

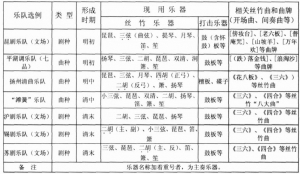

三、江南丝竹乐队乐器组合编制的横向联系

如果再从横向扩散和交融角度考察,江南丝竹乐器使用及其组合,与环太湖地区内其它民间音乐表演艺术形式如戏曲剧种、说唱曲种的伴奏乐队,亦有同步发展、相互影响和彼此交融的密切联系。特别是昆剧乐队和出于“滩簧”系统的诸说唱曲种、戏曲剧种的伴奏乐队,不仅在乐器组合上与江南丝竹乐队编制多有类同之处,可视为同一编制类型,甚至个别乐器的演奏风格和整体演奏风格亦有诸多相同特征显现。其下选择明清时期在本地域空间范围内与江南丝竹同步流传的三个最具代表性的戏曲剧种乐队和三个最具代表性的说唱曲种乐队,将其乐器编制和相关演奏曲牌列表如下,以作对照、比较:

表2:环太湖地区戏曲、说唱丝竹乐队六例

首先,从昆曲“文场”乐队与江南丝竹乐队编制关系谈起。

在苏南,以“姑苏”之地昆山为中心发展起来的昆曲艺术,其伴奏乐器使用和乐队乐器编制,与江南丝竹乐器使用和乐器编制,具有不可割裂的历史渊源。今昆曲传统乐队编制,可分“文场”和“武场”两类。“文场”中的“细吹音乐”,即以琵琶、三弦(曲弦)、月琴、笛、箫、笙等丝竹乐器为主,以曲笛为标志性乐器来进行演奏,场景音乐所用细吹音乐曲牌[傍妆台]、[老六板]、[普庵咒]、[山坡羊]、[万年欢]等,也在民间丝竹乐队中流传;另昆剧中专用于室内三小戏(生、旦、丑)演出的荸荠鼓,“音软而低”,在江南丝竹乐队中也是一种具有地域特色的打击乐器。关于江南丝竹与昆曲音乐的历史联系,笔者已在《一个“流域”两个“中心”——江南丝竹的渊源和形成》[7]一文中有所论及,虽然笔者并不认同江南丝竹起源于昆腔“弦索”乐队一说,更不能同意将江南丝竹的乐种起源归结为是张野塘等少数几个乐人的“创造”,但却也不否认昆腔、南曲清唱所用丝竹乐性质的伴奏乐队,在构成和发展过程中,特别是在文人乐社的清曲演唱以及坐唱“堂名”范围内,对江南丝竹乐种的乐器构成和演奏风格产生的重要而致远影响。这一重要影响,尤其表现在昆腔标志性乐器曲笛在江南丝竹乐队中的突出地位和演奏风格地域性特色的一致性显现。

其次,弹词类说唱曲种的伴奏乐器和乐队组合特点,亦多与江南丝竹乐队相通和格调相近。以迄今所见最早的弹词唱本杨维祯所作的《四游记弹词》而言,弹词元末明初时即已在江南地区出现,其后又衍化出若干分支,其中苏州评弹、绍兴平湖调等,当为其中之代表。江苏评弹的主要伴奏乐器琵琶和三弦,不仅同样是江南丝竹乐队的主要弹拨乐器,而且演奏技法和表演风格,也颇多相同之处,并且有共同演奏的丝竹乐曲:其说唱正本曲目前演奏的“板头曲”《三六》(即称《弹词三六》),本身就是江南丝竹乐曲中最具特色的曲目之一。绍兴“平湖调”作为弹词类的另一型早期曲种,其伴奏乐队的乐器组合及乐器增减变换,在近现代都与江南丝竹的乐器组合及乐器变换规则相通和相近。平湖调所用乐队编制基础,本与评弹一样,是“弦索乐”形式,但随着乐器品种数量的增加,即可成为与江南丝竹乐队基本相同的乐队编制。此种乐队不同编制所谓“三品”、“五品”、“七品”、“九品”的样式规范和俗定约成概念,其前两种事实上是“弦索乐”形式,后两种即已扩展成“丝竹乐”形式:所谓“三品”,即三人演出,用洋(扬)琴、二胡和弦子三种弦乐器;所谓“五品”即增加琵琶、双清(图4,采自《中国戏曲音乐集成·江苏卷》)两种弦乐器,其中双清作为特色乐器出现在平湖调乐队中,与江南丝竹乐队有时也增加双清作为特色乐器的举措相同;“七品”则开始增加箫、笙两种“竹”类吹奏乐器;“九品”是在“七品”丝竹乐形式上再增加二胡及琵琶各一件而形成。其所谓“七品”和“九品”乐队编制,已经与江南丝竹乐队编制基本相同了。

图4 双清

再其次,可以联系到本地域内与江南丝竹在历史上并存发展的民间时调、小曲类演唱的伴奏乐器和小乐队组成。明清时期时调小曲在环太湖地区十分流行,且艺人多兼通各类丝竹乐器。以时调小曲演唱和演奏为基础而形成的以“扬州清曲”和“滩簧”等为代表的部分说唱曲种,所用乐器和乐队的乐器组合,亦与江南丝竹的乐器和乐队的乐器组合,具有明显的联系。并且,江南丝竹传统乐曲中有很大一部分是来源于时调小曲,像“八大曲”之一的套曲《四合》,其主体曲调之一[玉娥郎],就是一首时调小曲。

学界一般认为扬州清曲渊源于元代流行的“小唱”,至明代中叶因吸收演唱大量江淮地区民间时调小曲、时尚小令而形成地方性说唱曲种。清“康乾”年间,是扬州清曲全盛时期,清末民初在南京、苏州、上海等地仍有一定影响。其乐队常用乐器为琵琶、小三弦、月琴(四弦)、二胡、四胡、扬琴、箫、檀板、碟子等(图5,采自《中国曲艺音乐集成·江苏卷》)。从其乐器编制可以看出,这是一个比较突出“丝”弦乐器演奏的丝竹乐队。在正式说唱前,乐队习惯演奏《花八板》、《梅花三弄》(《三六》)之类传统丝竹乐曲作为开场曲。其中将击器碟子(瓷盘)作为一种特色乐器加入乐队,与某些江南丝竹乐队(上海郊区)也将称为“彩盆”的瓷碟作为击奏乐器使用的现象,显然具有同地域内文化共性方面的习俗性联系。

图5 扬州清曲乐队

瓷碟作为杯盘一类表演道具用于音乐、舞蹈类型表演,其渊源可追溯至晋代的“杯盘舞”:

太康中,天下为晋世宁之舞,其舞抑手以执杯盘而反复之,歌曰:晋世宁。舞杯盘,反复至危也。[8]

此类节目从音乐类型划分角度来说,属于“散乐”、“杂曲”、“杂舞”类,具有很强民间性。明清时期在各地家乐节目中,多作为炫技类型节目来表演,并用琵琶、笙簧之类丝竹乐队与之配合。其瓷盘碰击之声,与清雅丝竹音乐极相协调。清人孙枝蔚一次在武昌制台“董公之署中”见到家乐的“瓷盘之戏”,即为此状:

丙辰(康熙十五年,1678)八月既望,侍宴于(武昌)中丞董公之署中。有二童子,年可十四五,善为舞瓷盘之戏。……。手中之盘,系以金铃,如杂佩然。头上之盏,立以银烛,如高髻然。且复衔箸在口,箸长出额。初疑此箸何所用之,既乃知其与所戴之盏相击也。及其对舞,坐卧回转,无所不可,而盘如翻飞之蝶,盏如入定之僧,遂二物有动静之异矣。背后排立弹唱者六人,或挟琵琶,或执笙簧,以助铃韵。当其音节相应,复使歌舞无彼此之分矣。此诚剧场绝技也。[1]

而明清时期环太湖地区富商缙绅所蓄家乐,即常习此技。明万历年间,江苏无锡缙绅邹迪光家所蓄家乐,除演戏剧之外亦多表演歌舞、杂曲,其中被沈德符观后称之为“妇人盘中,掌上之遗”的节目[9],使用的表演道具就是这种杯盘。至清康熙年间,瓷碟作为击奏乐器品种加入丝竹乐队合奏,已成为苏南地区民间音乐文化时尚之举。李斗《扬州画舫录》载,时有苏南仪征人郑玉本,善击瓦碟,能用各种音色、节奏与丝竹乐队配合演奏“大小诸曲”,其技令人匪夷所思:

郑玉本,仪征人,近居黄珏桥,善大小诸曲,尝以两象箸敲瓦碟作声,能与琴筝箫笛相和。时作络纬声、夜雨声、落叶声,满耳萧瑟,令人惘然。[10]

杯盘(碟子)敲击之声,清细明亮,入耳,音量、音色都颇为清雅,如上海市郊流传的民间丝竹乐曲《小六板》,即使用彩盆(即瓦碟)作为特色击奏乐器[11]69,从而使音乐增添一分活泼、轻快情趣。瓷碟这种原本是生活用品的器具,被环太湖地区某些说唱曲种乐队和民间丝竹乐队采用为击奏乐器,自当是一种区域性、民俗性方面的音乐文化共性联系表现。

此外,还需要特别指出的是环太湖地区曾经广泛流传、今被视为这一地区诸多地方戏曲剧种母体的说唱曲种“滩簧”,其伴奏乐器和乐队编制与江南丝竹乐队之间亦更有密切联系可寻。

“滩簧”是清代乾嘉时期继昆曲衰微之势而在环太湖地区渐兴的一种坐式说唱曲艺形式,最初多半属于昆曲折子剧移植性质的通俗清唱,用“文场”类丝竹乐器伴奏,后又因大量吸收民歌小曲、花灯杂曲,遂形成多种说唱方言不同的地方化滩簧品种。如苏剧前身为“苏州滩簧”(图6,采自《中国曲艺音乐集成·江苏卷》)、沪剧前身为“上海滩簧”、锡剧前身为“无锡滩簧”和直到20世纪60年代还在以坐唱形式演出的“杭州滩簧”等等。“滩簧”伴奏乐器一般使用小三弦、琵琶、双清、二胡、笛、箫、笙、等丝竹乐器,用鼓板、荸荠鼓击节,这是一种与江南丝竹乐队最为接近的丝竹乐队编制。

图6 民国时期的苏州滩簧坐唱乐器

由于“滩簧”坐唱形式一般都是“昆曲”坐唱形式(“堂名”)的一延伸发展,曲笛加入乐队和乐队所受昆曲风格影响当顺理成章,特别是沪剧、苏剧、锡剧等乐队编制中体现江南丝竹乐器特色之一的二胡演奏风格以及以主胡为中心另配副胡相隔四度或二度的定弦演奏组合传统,对江南丝竹二胡演奏风格的形成亦产生重要影响,对新创曲目二胡正、反配对组合的乐队编制发展思路和作法,亦提供出可资借鉴的基于传统演奏风格的创新依据。此外,双清(其它省区不多见的一种类似秦琴由阮咸变体而来的弹拨乐器)被作为特色乐器来使用,也使二者乐队编制特点和演奏风格的趋同性表现得更为明显。滩簧乐队在正式演唱前,一般也要演奏一些丝竹乐曲作为开场曲,其传统曲目也主要是《三六》、《四合》、《六板》等江南丝竹“八大曲”。可见,滩簧乐队无论是编制还是演奏曲目都与江南丝竹乐队编制和演奏曲目相通。

由此,我们似可从以上所述乐器组合编制的所谓横向扩散和交融联系中,进一步从音乐风格角度窥见其江南丝竹乐队编制中几件主要乐器,与本区域内相关传统音乐类型丝竹乐队所用乐器之间,在演奏风格上的渊源关系:

江南丝竹的竹笛演奏风格和三弦演奏风格,主要来源于昆腔的曲笛演奏传统和曲弦演奏传统;

江南丝竹的琵琶演奏风格,主要渊源于古典琵琶“文曲”演奏传统和弹词说唱伴奏传统;

江南丝竹的二胡演奏风格,主要来源于时调、滩簧及其相关戏曲乐队的擦奏胡琴演奏传统。

江南丝竹的拍板、彩盆(碟子)、荸荠鼓等特色打击乐器使用,亦是同地域内说唱、戏曲音乐所用同类轻型打击乐器的文化趋同性选择。

四、当代江南丝竹新作品演奏对传统乐队编制的“突破”

“传统音乐”是一个相对的历史概念,当“传统音乐”在“当代”以新的面貌出现在人们面前而被普遍认同之后,这种新的“当代音乐”最终也会随着历史的变迁继而变成“传统音乐”遭遇更新时代“当代音乐”的替换。这一“传统音乐”与“现代音乐”概念的不断交替,在作为传统器乐乐种的江南丝竹音乐作品发展、演进过程中,显得格外的具体和明确。

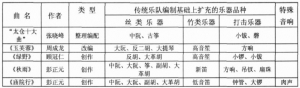

当上个世纪20年代上海“大同乐会”根据琵琶文曲《夕阳箫鼓》移植改编出精典丝竹乐曲《春江花月夜》的时候,人们即将以“八大名曲”为代表的民间江南丝竹乐曲作为“传统”的标志来谈论《春江花月夜》,并将当时《春江花月夜》一类新编乐曲称之为“新丝竹”。而如今,《春江花月夜》、《月儿高》之类移植新曲也已都早已“作古”成为“传统”,一批全新创作的江南丝竹音乐作品又出现在当代听众面前。可以想见,这些当代新创江南丝竹音乐作品在经过历史的考验和筛选后,要么被视为精品再被大众保留下来而继续成为“传统”,要么即被历史长河所淹没或淘汰。而这些可能被保留下的具有“新传统”潜质的音乐作品,自然不会是“传统”的翻版重复,而只可能是“传统”的革新发展。因此,作为传统丝竹乐“乐种”代表之一的江南丝竹,其新作品创作所涉乐队编制,必然会在继承传统乐队编制特色基础上要相应进行某些新的乐器组合探索,这也就是本节需要予以归纳和总结的某些对“传统”的“突破”。这里以20世纪80年代之后出现的三类江南丝竹作品为讨论对象,对其所用乐队的乐器组合编制情况分别做一个案考察:

第一种类型是属于整理、编配范畴的江南丝竹作品。此以江苏太仓藉作曲家张晓峰根据江苏民间小调、器乐曲、曲牌整理、编配的“太仓丝竹十大曲”为例;

第二种类类型是属于编曲范畴的江南丝竹作品。此以当代作曲家周成龙根据江南地区民间乐曲(曲牌)改编的江南丝竹曲目为例;

第三种类型是属于全新创作范畴的江南丝竹作品。此以参加1987年“第一届海内外江南丝竹创作与演奏比赛”和1992年“第二届海内外江南丝竹创作与演奏比赛”的部分曲目为例。

在传统乐队编制基础上,略做细微调整,适当增加少量中声部和多声部丝弦乐器,以增强乐队中丝类乐器与竹类乐器在音量和音色方面的和谐性、粘合性,同时起到增加乐队中低声部和丰满音质的作用,是第一类江南丝竹新作品的基本特点。

张晓峰整理、编配的《太仓江南丝竹十大曲》[12]即采用此种做法。全部十首丝竹乐曲,均以江南丝竹传统乐队编制为基础,仅在中声部增加个别弹弦乐器中阮;在《槐黄》、《六花六节》、《南词起板》、《葡萄仙子》等四曲中,另增加了古筝。前者可能是考虑到江南丝竹传统乐队编制中,中低音乐器不足而作出的一种填补;后者则因其古筝音域比较宽广,手法相对华丽,既可作为中低声部的填补,又可用“和音”演奏来粘合其它性能各不相同乐器的音色音质,同时还可以用密集五声音阶构成的传统华彩技法作为江南山湖水色形象意境表现的演奏手段。

其次,有时在乐曲欢快段落,适当加入打击乐器小钹,以增强其音乐的热闹情绪和民间音乐喜庆气氛,如《六花六节》和《八段锦》;或在优雅、慢板的乐曲中加入打击乐器磬,在隐隐约约的“金石之声”中为之增添一缕典雅的江南意味。此亦属于此类作品编配在在乐器使用上的一种扩展。

可以认为,这是一种非常谨慎、旨在充分保持原民间江南丝竹音乐演奏风格特点的在乐队编制上的些微“突破”。

在传统乐队编制基础上,做更灵活的乐队编制构想:更大的乐器声部扩展、更多的特色乐器和特殊音响使用,是第二种和第三种类型乐队编制拓展的基本特点。

如彭正元创作作品《秋雨》和《庙院行》[11]855,885所用乐队,在传统丝竹乐队常用乐器基础上,增加中阮、大阮和大革胡,既扩大了乐队乐器声部的音域,又增强了乐队中、低声部音响“厚度”;顾冠仁创作作品《绿野》[11]799和周成龙改编作品《一枝梅》、《玉芙蓉》[13],在低声部也增加大革胡(或大提琴);在高音乐器组中增加和音乐器高音笙,使高声部组的曲笛,不再“孤单”,从而模糊了曲笛与弦乐器组之间音色音量差距较大的痕迹和界线,而取得各声部音色音量更趋于平衡的效果。

其次是乐队“副胡”(“反胡”)的出现,使江南丝竹乐队中二胡声部音域,又向下扩充了四度左右。如在《秋雨》所用乐队编制中,新出现副胡定弦(26)与正胡定弦(52)相差四度的组合;在《绿野》、《玉芙蓉》、《庙院行》所用乐队编制中,新出现副胡(反二胡)定弦(52)与正胡定弦(15)相差四度的组合。这种“正”“副”(或称“反”)配为一对的二胡组合,这对于江南丝竹传统乐队编制来说,应当是一个创新点,又是一个继承点:相对于传统江南丝竹乐队的编制常规来说,是一个创新点,它使乐队演奏音域得到扩充,同时也是相关乐队“多声效果”纵向伸展的一种充实。但对于江浙地区多数地方戏曲音乐如沪剧、锡剧、扬剧乐队编制来说,这种“正胡”与“副胡”(反胡)相差四度(最常见,其次是二度)的配对演奏(在其它地区的戏曲音乐乐队中,又有称为“正线”与“反线”者),却又是本地区民族民间器乐乐队编制上一个音乐传统。

此外,恰到好处的特殊乐器使用,亦是此类改编和新创江南丝竹作品乐队编制的另一创新亮点。

在演奏《玉芙蓉》所用乐队编制中,旋律性打击乐器方响的使用,增添了乐曲清亮、高洁的意蕴;在演奏《秋雨》所用乐队编制中,特殊击奏乐器扇珠、吊钗适当使用,突出了“秋雨绵绵”、“思绪万端”的景观意喻;击器方响的加入,则使此秋日雨意不同凡响且流溢出一种清亮和甜美;而使用新笛演奏主体曲调,其音色和技法更适合于演绎“江南秋色”的意蕴。

又如在《庙院行》演奏所用乐队编制中,低音大笛替换一般曲笛使用,是因为它的音色音质更适宜展示幽深、含蓄的意境,同时还会给听者传送出些许“严肃”乐意;而“梵呗”似人声在尾声段落的适时加入,既觉意外又合情理地将乐曲人文主题和江南“庙院”特定环境,在最终“人”“乐”混声的“点睛”笔下而完全得以现身。

严格来说,以上作品乐队编制在乐器选择和使用上的创新根基,同样是建立在江南丝竹音乐原有基本格调和地方戏曲音乐乐队传统编制基础之上的,只是由于新创和新编曲目内容的多样化和写实写意特殊需要,作曲者根据乐曲构思做出了尽可能不影响传统风格的新选择。

现将上述五例作品所用乐队编制乐器扩充列一简表,以作明晰显示和相互对照:

表3:编配、改编和创作江南丝竹作品乐队编制扩充五例

江南丝竹应当是一个既需要保护也需要创新发展的重要丝竹乐乐种,这是它自身发展经历过的客观过程显示而告诉我们的事实。从这一乐种近百年发展过程所演示出的动态轨迹,可以看出其乐队编制和乐器性能构成当是一个乐种本体构成方面保持基本音乐风格和地域音乐特点的一个重要环节。这自然是因为作为传统“乐种”的本体构成核心,是“乐队和乐器”的缘故。讨论和研究“乐种”的本体构成,必然要讨论和研究相关乐队和乐器,而合奏样式的地方器乐乐种,更重要的还在于要首先讨论和研究这一乐种乐队编制构成及其乐器性能和演奏风格构成,然后再进入其它相关主题的讨论和研究。至于江南丝竹相关乐器性能和演奏风格构成方面的进一步讨论,笔者将另著文稿予以关注。

引文注释:

①以《江南丝竹音乐大成》第4页所见照片资料为据。

②以《江南丝竹音乐大成》第3页所见照片资料为据。据谢建平查实,此为1980年首届玄武湖之声音乐会演出照。

参考文献:

[1]孙枝蔚.舞瓷盘行并序[G]//溉堂诗集(续集).6.

[2](明)顾起元.客座赘语[M].中华书局,1959.

[3](明)张岱.陶庵梦忆[G]// 北京:作家出版社.明清性灵文学珍品,1994.

[4](清)叶梦珠.阅世编[M].上海古籍出版社,1981,5.

[5](清)汪汝谦.西湖纪游[G]// 春星堂诗集,5.

[6](清)李斗.扬州画舫录[M].中华书局,1960.

[7]伍国栋.一个“流域”两个“中心”——江南丝竹的渊源与形成[J].音乐研究,2006(2).

[8](元)马端临.文献通考[M]. 中华书局.1986.

[9]曹安和.曹安和音乐生涯[M].山东文艺出版社,2006:134.

[10](清)李斗. 虹船录(下)[G]// 扬州画舫录.中华书局, 1960,11:251-257.

[11]江南丝竹音乐大成编委会.江南丝竹音乐大成[M].江苏文艺出版社,2003.

[12]张晓峰.太仓江南丝竹十大曲[M].上海音乐学院出版社,2003.

[13]周成龙.中国丝竹小合奏曲选[M].上海音乐出版社,2004.

[14]甘涛.江南丝竹音乐[M].江苏人民出版社,1985.

[15]民间曲艺集成编委会.中国曲艺音乐集成·上海卷[G].人民音乐出版社,1993.

[16]中国戏曲音乐集成编委会. 中国戏曲音乐集成·上海卷[G].人民音乐出版社,1993.

[17]中国曲艺音乐集成编委会.中国曲艺音乐集成·江苏卷[G]. 人民音乐出版社,1994.

[18]中国曲艺音乐集成编委会.中国曲艺音乐集成·浙江卷[G].中国 ISBN 中心,1994.

[19]中国戏曲音乐集成编委会.中国戏曲音乐集成·江苏卷[G].中国 ISBN 中心,1994.

[20]中国戏曲音乐集成编委会.中国戏曲音乐集成·浙江卷[G].中国 ISBN 中心,1994.

[21]中国民族民间器乐集成编委会.中国民族民间器乐集成·上海卷[G].人民音乐出版社,1993.

[22]中国民族民间器乐集成编委会.中国民族民间器乐集成·江苏卷[G].人民音乐出版社,1994.

[23]中国民族民间器乐集成编委会.中国民族民间器乐集成·浙江卷[G].中国 ISBN 中心,1994.

[24]刘水云.明清家乐研究[M].上海古籍出版社,2005.

[25]中国艺术研究院音乐研究所编.中国音乐史图鉴[M].人民音乐出版社,1988.