[摘 要]以江苏省宝华山隆昌寺佛教礼仪文化中的“晨钟暮鼓”音乐为研究对象,对其钟鼓敲奏及《钟声偈》唱诵作了较为细致地记录、整理和介绍,并对《钟声偈》的音乐特点、唱诵风格及功用特征等几个方面进行了初步探析和总结。希望以此为突破口,展现佛教音乐文化的真意、并把寺院中纯正的佛教音乐推向更为广阔的天地。

[关键词]佛教音乐;宝华山隆昌寺;晨钟暮鼓;钟声偈

作者简介:钱慧(1980—),女,江苏南京人,南京艺术学院音乐学院在读硕士研究生,研究方向:中国音乐史。

原文载于《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2005年第一期

概况

被誉为“律宗第一名山”的宝华山,位于江苏省句容市西北(距南京约32公里),北临长江,海拔约431.2米,居周围36峰之首,“其形安而逸,其势尊而严”,为江苏境内的一座佛教名山。由于整个山体群山环绕,连绵相簇,犹如片片莲花瓣相合而成,故名“花山”,又名“华山”。南朝梁代高僧宝志和尚结庐山中,创莲花庵,后为纪念高僧宝志大德,遂改名为“宝华山”。而律宗古刹隆昌寺就坐落于此山之中。

隆昌寺始建至今已逾1500年历史,是我国近、现代最大的佛教传戒道场之一,每逢戒期,来自全国各地乃至海外的戒子纷纷云集于寺,顶礼受戒,盛象空前,声名远播。

宝华山隆昌寺素以戒律严明和景色奇秀著称于世。除此二者之外,其讽诵音乐也独具特色,堪称一绝。宝华山特有的“律腔”,就可视为独立于佛教讽诵常用的“书”、“道”、“梵”三腔之外的一枝奇葩,其风格高亢激昂、悠扬明朗,独树一帜。宝华山的唱念音乐一直享有着“江南地区佛教音乐范本”的美誉。

2003年9月中旬至10月中旬,拜偈宝华山传戒现场,陪同海内外700余僧尼共同参与了为期一月的秋季传戒仪式,同时,对该寺“晨钟暮鼓”礼仪音乐进行了实地考察。今就调查所得“晨钟暮鼓”礼仪程序及相关音乐,做考察报告如下:

考察实录

一、钟、鼓

我国民间对寺院钟鼓的使用素有“晨钟暮鼓”的说法,所谓“晨钟”,即每天早晨先撞钟后打鼓;所谓“暮鼓”,即每天晚上先击鼓后撞钟早晨的钟鼓用于“打板”(早起)之后,晚上的钟鼓则用于“止静”(晚息)之时。在寺院中,早起夜寝均规定鸣钟击鼓,以此作为号令。钟鼓之声,庄重、悠远。

(一)钟

钟,梵语“犍椎”,为寺院报时、集众时而敲击的法器,乃寺院中最常用,也是最重要的法器之一。佛教通常认为,“钟不仅是寺院报时、集众的法器,而且对于修道有极大的功德。”[1]故佛教徒对钟都是极为敬重的。隆昌寺钟,为波状口钮钟,高2米,底部直径1.40米,钟体有铭文,悬挂于寺内韦陀殿西侧。音色宏亮、悠远。

关于钟之功用以及早晚撞钟的意义和各项规定,《百仗清规》卷八中有如下记述:

大钟,丛林号令资始也。晓击则破长夜、警睡眠,暮击则觉昏衢、疏冥昧,引杵宜缓,扬声欲长。凡三通各三十六下总一百八下,起止三下稍紧。鸣钟行者,想念偈云(“愿此钟声超法界,铁围幽暗悉皆闻,闻尘清净证圆通,一切众生成正觉”),仍称观世音菩萨名号。随号叩击,其利甚大。[2]由上述引文可见,寺院中对早晚鸣钟有着严格规定。无论早晚,大钟敲击的次数、点数均有明确的安排,即撞钟三通,每通36声,共108声,执行僧人对此规定,必须严谨行事,不可随意发挥、肆意妄为。

寺中“晨钟暮鼓”时的鸣钟次数,与《钟声偈》句数有着密切关联。《钟声偈》(见下文分析)通篇句数均为18整句,每句唱毕,撞钟一下,一遍结束则需撞钟18下,反复三遍,共撞钟54下。凡而每遍开唱之前又必须连续快敲18下,三遍之前亦有54下。所以,无论早晚,每唱一首《钟声偈》,共需鸣钟108下。值得一提的是,这里的108声有着不同于世俗理解的特殊含义。佛教中鸣钟次理论探索数通常以18声为常例,亦有:36声、108声等,并以108声最为殊胜。至于鸣钟108声之原由,据调查有多种解释,但得到普遍认同的含义是象征着可“断除百八烦恼”,故佛教称此为“百八钟”。因此,在“晨钟暮鼓”时鸣钟108声,即希望听闻者能够破除烦恼、明心见性。

(二)鼓

鼓,为我国传统民间打击乐器,也是佛寺中可以与钟相提并论的重要法器。原先鼓仅用于诵经、用餐、听法等场合,为敲打集众所用之器;后来又配合钟,在佛僧早起夜寝之时作为号令;其后又进而把“鼓”加入赞诵乐器行列,配合法事唱念,始作为一种佛乐之器供养。

鼓的种类繁多,在寺院中用途十分广泛,如:法鼓、茶鼓、斋鼓、问询鼓、更鼓、浴鼓等。而隆昌寺中“晨钟暮鼓”所敲击大鼓,则有“风雷鼓”之称,顾名思义,敲击鼓时,鼓点要营造一种风雨大作的氛围和意境,使之具有风狂雨急、电闪雷鸣之感,给人以振奋和警醒。隆昌寺鼓,其形制为:皮面圆形鼓。鼓面直径1.9米,鼓框厚1米,被置于寺内韦陀殿的东侧。大鼓被放在高高的木架之上,敲击者立于鼓前,用双槌轮击,音色浑厚、低沉。

与鸣钟不同的是,击鼓的点数没有钟声那样有明确规定,可由击鼓者任意发挥,长短不限。但鼓点在风声、雨势等模仿与刻画方面,却有着十分严格、细致的要求,各种意境的模拟都必须淋漓尽致地体现在击鼓时力度、速度的渐变过程中——通常情况下,力度由弱到强再渐弱,速度从慢到快再渐慢。这对击鼓者技巧及想象力、感受力的要求,都是相当之高的。

击鼓过程一般由风、雨、雷电三部分构成。这三个部分要依次进行,逐步交融,浑然一体,使之具有较强的艺术表现力。“晨钟暮鼓”中鼓的这种用鼓点模仿风、雨、雷电的艺术手法,充满了佛事祈祷意味,寓意了风调雨顺、国泰民安的美好憧憬。

二、《钟声偈》

每日早晚钟鼓之时所唱内容,名为《钟声偈》,又称《鸣钟偈》。偈,佛经中的一种文学形式,其总体特征为七言、无韵。格式主要有四言、五言、六言、七言四种。句数一般由四句发展为八句甚至更多。“它主要的作用是申明道理、总结经文、教化俗民(如《普贤警众偈》、《回向偈》等),也有个别的偈具有赞的内容(如《观音偈》等)。”[3]

《钟声偈》是每日早晚“晨钟暮鼓”仪式中固定的唱念内容,无论鸣钟在前或是在后,《钟声偈》始终配合着钟声而唱,故名《钟声偈》。根据考察所见实际情况,对《钟声偈》作如下笔录:

唱诵场所:宝华山隆昌寺韦陀殿

唱诵僧人:隆昌寺皎长法师,30岁,上海人,出家近10年。通常情况下每日早晚钟鼓的敲奏与《钟声偈》的唱诵,均由皎长一人担任。

采录时间:2003年9月29日凌晨3:50—4:20;2003年9月29日晚上9:20一9:50

采录说明:《钟声偈》唱诵分别固定于每日早(寅时)、晚(亥时)进行唱诵中不需要其他辅助器物,整个唱诵过程由一名僧人完成。唱诵过程中没有其他仪式活动,常有数名居士参与跪拜。中间没有休息。

(一)《钟声偈》唱词

《钟声偈》唱词共18整句,从唱词内容和特点,可分为偈和祈祷文两部分,前九句为偈(a部分),后九句为称颂诸佛菩萨名号的祈祷文(b部分)。早、晚《钟声偈》唱词有所差:晨时《钟声偈》唱词中的a部分来自《朝时课诵》(早课)中《大佛顶首楞严神咒》开始部分的9句七言偈;而暮时《钟声偈》中的a部分则是由类似于祈祷文的四言短偈构成。另外早晚唱词中的b部分则完全相同。其具体唱词如下:

1.晨时《钟声偈》唱词:

“妙湛总持不动尊,首楞严王世希有。销我亿劫颠倒想,不历僧祗护法身。

愿今得果成宝王,还度如是恒沙众。将此深心奉尘刹,是则名为报佛恩。

伏请世尊为证明,五浊恶世誓先人。如一众生未成佛,终不于此取泥洹。

大雄大力大慈悲,希更审除微细惑。令我早登无上觉,于十方界坐道场。

舜若多性可销亡,烁迦罗心无动转。(以上9句为a部分)

南无清净法身毗卢遮那佛,南无圆满报身卢舍那佛,南无千百亿化身释迦牟尼佛。

南无当来下生弥勒尊佛,南无极乐世界阿弥陀佛,南无清凉山金色界大智文殊师利菩萨。

南无峨嵋山银色界大行普贤愿王菩萨,南无普陀山琉璃界大悲观世音菩萨,

南无九华山幽冥界大愿地藏王菩萨。”(以上9句为b部分)(从头反复三遍)

最后接念“南无大方广佛华严经,南无华严海会佛菩萨,南无三洲感应护法韦陀尊天菩萨。”

2. 暮时《钟声偈》唱词:

“洪钟初(再、三)叩,宝偈高吟;上彻天堂,下通地府。

上祝国家,兴荣富强;下祝全国军民,人寿年丰。

三界四生之内,各免轮回;九幽十类之中,悉离苦海。

五风十雨,免遭饥馑之年;南亩东郊,俱瞻尧舜之日。

干戈永息,军马休征;战败伤亡,俱生净土飞禽走兽,罗网不逢;浪子孤商,早还乡井。

无边世界,地久天长;远近檀那,增延福寿山门镇净,佛法常兴;上地龙神,安僧护法。

父母师长,六亲眷属;历代先亡,同登彼岸”(以上9句为a部分)

以下9句同晨时唱词中的b部分(从头反复三遍)。

最后接念“南无大乘妙法莲花经,南无法华会上佛菩萨,南无当山护教伽蓝圣众菩萨。”

(二)《钟声偈》曲调

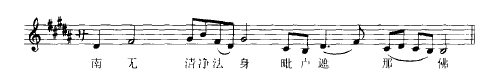

谱例一(第一段):

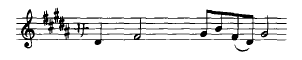

谱例二(第二段):

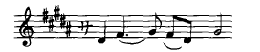

谱例三(第三段):

(上列曲谱,均由宝华山隆昌寺僧人释皎长唱诵、本文作者记录整理)

通过以上谱例的记录整理,我们可以对《钟声偈》曲调有一初步认识:

乐曲调式为纯五声性,整个旋律完全由“do、re、mi、sol、la”五音构成,核心音为mi、sol、la。节奏平稳、缓慢,节拍自由,无明确的节拍律动,符点和长音较多,唱诵者自由发挥的空间较大。速度约为每分钟54—58拍。音域基本在十度之内。音程跨度不大,多以级进和小三度进行为主。最大跨度为纯五度。音区较低,高音较少出现。旋律平缓,起伏不大,近似于朗诵音调。句幅长度与唱词结构基本一致,每一整句旋律均可划分为四短句。词句结构规范、完整:晨时《钟声偈》a部分中,每句14个字,分为4+3+4+3结构;而暮时唱词中的a部分,每句大多16个字,则按基本的四言结构分为4+4+4+4。整首乐曲的段落结构呈派生、对比的三段式结构,并在此固定的结构上循环反复。

特点、风格、功能初识

一、音乐特点

就实地考察情况而言,宝华山隆昌寺的“晨钟暮鼓”仪式与佛经记述大致吻合,只是把“想念偈云”发展为“唱念”,把“称观世音菩萨名号”发展为称颂诸佛菩萨名号,并且把“愿此钟声超法界,铁围幽暗悉皆闻,闻尘清净证圆通,一切众生成正觉”这四句偈,发展成了十八句的《钟声偈》。这样一来,在原本单调、机械的撞钟、击鼓过程中,加入旋律相对固定的《钟声偈》唱诵,既加强了“晨钟暮鼓”的佛教仪式功能,又增添了“晨钟暮鼓”的艺术感染力。

“晨钟暮鼓”《钟声偈》的音乐,在音阶、调式、节奏、速度、唱诵方式等方面,鲜明地体现了我国传统音乐特征。旋律手法灵活、多变,可由唱诵者作一定程度的加花、减字及变奏,增强了节拍的变化性,使原本单一的节拍组合在一定范围内丰富、生动了许多。其段落结构方面也运用了传统音乐的处理手法。从谱例中可以看出,在《钟声偈》简单的三段式结构中,第一段与第二段有着不可分割的关系。第二段虽然与第一段在旋律构成、句幅和唱词内容等方面形成对比,但第二段中却包含了第一段中的诸多因素,实由第一段派生而成。

如:第二段的开头就包含了第一段中的素材

第二段的结尾与第一段的结尾又基本一致。

从此,可以清楚地看出,第二段运用了中国传统器乐音乐中合头、合尾和缩句的处理手法,大量吸收了第一段中的音乐元素,把原有的四句结构缩减为两句,构成了一段新的旋律。这样,整首乐曲在音乐素材、风格统一的基础上,又增添了灵活性、趣味性,使《钟声偈》唱念的欣赏性及艺术价值大大提高了。

综上所述,《钟声偈》音乐的总体风格是低回、幽远,体现了庄重、沉稳的宗教意味。整首《钟声偈》调性单纯、节奏平缓、音域较窄、旋律简单、句幅较短、结构紧凑,这样既便于没有受过专业音乐培训的僧人们演奏、演唱,也便于曲调的长久流传,而更重要的是符合了佛教音乐以宁静、平和、肃穆为原则的美学观念。而《钟声偈》正是这种种原则下的优秀产物,因此才得以传唱至今,影响久远。

二、唱诵风格

寺中早晚鸣钟、击鼓并唱诵《钟声偈》,是僧人们一天生活开始和结束的标志。由于“晨钟暮鼓”唱用于晨、暮二时,时间上的限制就决定了它的整体风格是趋于平稳、和缓、幽静,再加之有相当严格的佛教仪式音乐意念的限制和约束,因此敲击及唱诵时必定是“引杵宜缓,扬声欲长”。由此结合实际的歌唱可以看出,“晨钟暮鼓”时的唱诵,具有较强的抒情性,与佛教仪式中的其他唱念有着比较明显的差别——这一点似可视作其唱诵风格中较为显著的特征。

佛教法事中的唱念形式,大致可概括为和念、令调、吟诵、直数等几种,前二者“唱”的意味较浓,而后二者则更倾向于“念”。但无论是唱或是念,佛教法事中的讽诵通常都是将诵调的音乐性尽量弱化,把音乐性视为佛事内容的附属,而这一特点在此则明显有别于“晨钟暮鼓”极富歌唱性、旋律性的唱诵风格。因此,此种类似“晨钟暮鼓”风格的唱念,在各种传统的佛教讽诵音乐中并不占有主流地位,而具有着独特的魅力。

通过以上的分析,基本上可以得出这样的结论:《钟声偈》的曲调、节奏、音域、结构等方面都符合佛教音乐的总体特征,惟有唱诵风格不完全类同于一般的佛教诵经音乐,而具有较强的抒情性和歌咏性。这种独特的唱诵风格再加之钟鼓独特的应和,或许真的可以让身临其境的听者,重温唐代诗人张继《枫桥夜泊》中“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”的幽远意境。

三、功用特征

通过考察发现“晨钟暮鼓”的音乐功能,不单单是宗教仪式的产物并具有宗教音乐的一般特点,而且它还包含有相当明显的世俗性民间音乐特征。

“晨钟暮鼓”的宗教性功能,具体表现在它的宗教礼仪程序之中。每日晨、暮之时的钟鼓,除了能够作为信号提示僧人们按时起床、就寝,即起到报时、集众的实用作用之外,还具有提示宗教生活环境、表现宗教祈愿的作用。也就是说,同时体现了出家人在特定宗教环境中祈祷、修持的宗教意念。因此,“晨钟暮鼓”的宗教性功能是与佛寺生活实用性功能有机结合在一起的。而这一宗教礼仪功能,又是佛教音乐中多数唱念、讽诵所具宗教礼仪功能之共同特征的一个组成部分。

“晨钟暮鼓”除此所具宗教礼仪功能之外,同时还具有着明显异于宗教性质的世俗性特征。这种世俗性特征主要体现在以下两个方面。

首先,内容上我们可以从《钟声偈》的唱词(主要指暮时唱词)中可以明确地感受到其浓厚的世俗生活和世俗观念的表现如:“上祝国家,兴荣富强;下祝全国军民,人寿年丰”、“干戈永息,军马体征;战败伤亡,俱生净土”、“飞禽走兽,罗网不逢;浪子孤商,早还乡井”、“父母师长,六亲眷属;历代先亡,同登彼岸”等,深切表达了对国家、人民、父母、师长及一切众生的眷顾与祝愿,充满了浓浓的“俗情”,感人至深。

这种以大量世俗性内容取代普通唱念中不甚通俗的佛教经文、偈赞的现象,是有别于一般佛教仪式音乐的一大特征。这一特征为“佛法不离世间法”的原则作了明确诠释。长期以来,大多数人都认为佛教是消极、避世的出世宗教,但又有多少人能够真正感受到其中深深的人情味儿,又有多少人能够体味其中的世俗性真谛!

其次,“晨钟暮鼓”唱诵音乐的抒情性风格,也增强了它的世俗性特征。佛教中绝大多数法事音乐都体现出了平和、肃穆的宗教音乐的吟咏性特色,而《钟声偈》的唱诵则是在此特色基础上,又进一步拓展了它的外延增强了它的歌唱性艺术表现力。《钟声偈》的曲调强化了音乐形态的主体性,注重曲调的悠扬和情绪的幽远其中较强的抒情性和歌咏性能,为佛教音乐的构成增添了新的意境。

参考文献:

[1]圣凯.中国汉传佛教礼仪[Z].宗教文化出版社,2002:175

[2]王昆吾、何剑平.汉文沸经中的音乐史料[Z].巴蜀书社,2002:726.

[3]韩军.五台山佛教音乐[Z].山西人民出版社,l993:49.1993:35—40.

[4]同[3]1993:35—40.