[摘 要]20世纪以来中国文化的快速变迁,导致中国民俗文化系统被大部瓦解,这使得依赖这一系统生存的中国传统音乐文化,面临了一场严重的生存危机。由于媒体环境和“媒介屏蔽”现象,直接导致了中国传统音乐在当代被边缘化,及其传统传承机制的瓦解。为化解这一中国传统音乐的传承危机,应当采取“以传播促传承”的新思路,依托于近现代媒体的“传播”行为,作为中国传统音乐“传承”的前提条件加以利用。而现代媒体在中国传统音乐传承方面面临的最迫切任务,是利用其传播优势,为中国传统音乐争取最大数量的传承载体。

[关键词]中国传统音乐;传播;传承;前提条件

作者简介:何晓兵(1955- ),男,四川人,中国传媒大学戏剧影视学院教授、博士生导师,研究方向:广播电视艺术学、音乐学。

原文载于《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2014年第一期

一、概念界定

(一)传承与传播概念的共同点

“传承”(Inheritance)与“传播”(diffusion)概念的共同点在于,它们都是人类在时间和空间中移动传递信息的行为;这一行为的动机都是达至信息的共享;这一行为的目的,都是为了获取更多的资源以实现人群的生存利益。

(二)传承与传播概念的区别

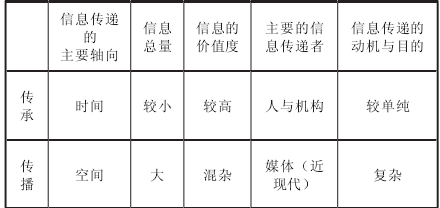

“传承”与“传播”这两个概念的内涵与外延,也存在一些重要的区别,如:

分析:

1.信息传递的主要轴向:“传承”是信息沿时间轴向的代际传递,其传递轨迹呈线形。“传播”是信息沿空间轴向的扩展传递,其传递轨迹常呈同心圆形,但亦常见带状传递,如因沿水域传播形成的“大河流域文化带”。

2.信息总量:被付诸传承的信息,多是经过筛选的“有用信息”,因而相对于被付诸传播的信息总量来说,其量的占比较小。被付诸传播的信息,往往因筛选不足甚至未经筛选,导致其中存在大量的冗余信息(redundancy),因此其信息总量远比被传承的信息量要大。

3.信息价值度:由于信息传承行为的动机,多与人群的生存利益密切相关,因此这些信息的价值等级(即“有用性”)往往较高。而由于传播行为常具“多目的性”甚至“随意性”,导致其传递的信息在价值上,存在严重的良莠不齐现象。

4.主要信息传递者:近代以来从事信息传承的行为主体,多是教师、学者、艺人、工艺师、民间文化传承人等特定职业(半职业)群体,以及他们从事其传承行为的学校、学术机构、演艺班社、工艺作坊等社会职业机构。而自近代以来,由于人类的生存环境已从“单一环境”转换为“双重环境”①,人们获得信息的途径,已经从经由前一环境的“直接获取”,转变为主要经由媒体环境的“间接获取”,因此媒体的传播成为人们获得信息的主要来源。

5.信息传递目的:由于信息传承行为与人群的生存利益相关性较强,因此这一行为的动机和目的较为单纯。而信息传播行为的动机和目的,不仅与人群的生存利益相关,而且可能与个体的追名逐利、娱乐、宣泄、攻讦、欺骗等动机与目的多重相关,因而在动机与目的方面相对前者要复杂得多。

二、中国传统音乐的基本属性与传承困境

(一)基本属性

中国传统音乐的基本属性,首先是“文化事象”(cultural event),其次才是“艺术事象”(artistic event)。因此,对中国传统音乐的基本属性的认定,首相要从文化人类学角度,将音乐事象这个“前景”,放置在文化事象这个“背景”之上进行观察,才能得出合乎事实的理解。

1.作为文化事象的中国传统音乐

在20世纪之前的中国漫长的历史过程中,中国传统音乐(尤其是作为其主体的“民间音乐”),主要依托于民俗文化(folk culture)这个生存土壤,并在民俗文化的各个层面和部类中,承担“多功能文化生存工具”的功利性效用。譬如,各种“劳动号子”,直接服务于生产民俗中的各类体力劳动;民间婚丧音乐,直接服务于民俗文化的人生仪礼部类;“史诗”等叙事性民歌,直接服务于民间世代积淀的各种知识的代际传承;“雅乐”之类宫廷音乐,直接服务于统治阶层的祖先祭祀仪礼;民间“对歌求偶”仪式中所唱情歌,是许多民族婚姻民俗中必不可少的择偶工具;各种宗教或巫术音乐,是宗教(巫术)信仰和仪轨之不可或缺的物质载体;民间戏曲和曲艺,则是民间口头传承其世代积淀的系统性文化的重要方式与形式……

易言之,由于中国传统文化的传承与传播,尽管也有部分依靠文字(书面)和学校教育达成,但由于至20世纪中叶或上叶之前,80%以上的中国人口并不识字,[1]②绝大多数非汉民族甚至没有文字,因而其特征仍是“口耳相传”;亦即,直至20世纪中叶以前,绝大多数中国人对各种文化信息的习得,以及这个人群中个体的社会化,只能依赖日常交谈,以及民间故事的讲述与聆听、对戏曲曲艺的观赏、对民间歌舞的参与等“艺术化”的途径,而得以实现。也因为如此,他们也同样用言语、歌唱、舞蹈、戏剧化表演等方式,把他们习得的文化知识、信仰、愿望、行为规范等,“口耳相传”地反作用于社会,由此凸显出这些“艺术”表象背后,深藏的“多功能文化生存工具”属性。

鉴于上述,中国传统音乐的文化属性,使之成为中国各民族数千年文化(尤其是民俗文化)积淀的一个重要载体;离开这一信息承载极为多元和丰满的载体,或曰这一载体如果因某些原因,而在当代或未来衰落甚至湮灭,将意味着大量中国历史文化基因的丧失,这会对今人与后人对中国历史文化的认识造成极大的缺失。

2.作为艺术事象的中国传统音乐

对于当代和未来的中国音乐创造发展来说,中国传统音乐是一个庞大和优质的基因库。离开这个基因库的存在,中国音乐的发展前景就只能是:要么成为欧美音乐等“先进文化/艺术”的复制品,要么成为无源之浊水、无本之枯木。

从历史事实来看,大多数所谓“音乐创作”其实都有其历史蓝本,因而应该将其视为“改编式创作”。这里所谓“蓝本”,就是传统音乐在不同程度上,为创作者提供的灵感、风格、形态、音体系、乐器、技术等等。没有任何一位创作者,可以像上帝一样从零开始进行“全新”的音乐创造——这就是格林卡所说“创造音乐的是人民,作曲家只是把它改编了一下”的内在含义。

正是这无数“蓝本”的集合,构成了中国传统音乐这个巨大而丰富的基因库。如果因人为的原因,让这个基因库在我们手中坍塌湮灭,奢谈当代和未来的中国音乐发展,就是缺乏最基本的前提条件,因而是不可想象的。

(二)中国传统音乐的当代传承困境

在20世纪的百余年中,中国传统音乐持续面临着过去几千年前所未遇的生存困境;“被边缘化”这四个字,大致可以概括这一困境的总体情况。导致这一困境的原因是多方面的,我们至少应注意到其中两个因素。

1.文化转型

中国传统音乐之生存与传承困境形成的原因,根本在于其古老的传承环链,在当代中国的文化转型中逐渐断裂所至。

如前所述,中国传统音乐的生存,主要依托于中国各民族传统的民俗文化(folk culture),这个各种文化元素曾经非常富集的土壤。但自鸦片战争以来100余年的西风东渐,尤其是伊始于洋务运动的工业化、城市化程度加深,及20世纪初以来中国文化在制度和精神层面(尤其是价值观层面)疾速的欧美化,使中国传统民俗文化大规模地解体变质,趋向以欧美文化(或曰“现代工业文化”)模式为圭臬的同质化方向,从而釜底抽薪式地抽空了中国传统音乐的生存基础。

譬如,当工业化导致的机械生产,逐渐替代了人力劳动为主的生产民俗之后,中国传承了几千年、多如恒河沙数的劳动号子,绝大部分在短短几十年间消失殆尽;当以门第、财富观念为基础的婚姻制度,和欧美化的婚礼仪式风尚,替代了传统的婚姻民俗之时,古老的“哭嫁歌”、“迎嫁歌”、“送嫁歌”、吹打乐,以及在“对歌求偶”仪式上所唱情歌,也大量消失了;当电视娱乐晚会之类“艺术”事象成为传统节日的主要精神粮食之后,传统岁时民俗所包含的、千姿百态的民间音乐、歌舞、戏曲、曲艺等事象,也就纷纷退隐幕后,并因传承者的逃离渐渐失去生机……

2.媒介屏蔽

直接导致中国传统音乐在当代被边缘化的另一个主要因素,就是主流媒体——包括电视、广播、电影、唱片、互联网络及其它新媒体等,对中国传统音乐在传播机会方面的长期排斥。譬如,直到1990年代末期(这时距大陆电视的诞生,已足足过了40年),中国各民族的原生民歌,还没有成系统、成规模地,出现在中国大陆地区的电视媒体上。直到2004年春节期间,CCTV-12连续7天于晚间黄金时段播出《西部民歌电视大赛》之后,绝大多数电视受众才对“中国原生民歌”这个巨大而古老的文化事象,第一次有了活生生的认识。

如前述,当代中国人面临的生存环境,是以自然/社会环境为外环、以媒体环境为内环,这样一个几千年古代至近代历史上从未见过的“双重环境”。这就意味着,我们无法像自己的先人那样,通过与自然和社会的直接接触、感知与交流,而获得大多数生存所需信息。当代的大多数中国人,无论身处城市还是乡村,都处于众多近现代媒体的包围封锁之中;我们获得的大多数信息都来自媒体,更糟糕的是,这些信息已经被媒体出于各种目的而有意筛选过,因此其在高度冗余的同时,也往往难免片面、缺失甚至错误。上面谈到的中国民歌的遭遇就是一个例子。在整个20世纪,中国原生民歌的现实存在在数量和种类方面虽有衰减,但由于基数的庞大,其现存数量规模仍可称得上蔚然大观——1970年代末伊始,由文化部组织的“中国民歌集成”工程,搜集整理出的近40万首各族民歌,就是一个例证。但是,这个巨大事象的存在,竟然长达40年被排斥在电视的传播视野之外,竟然让与这些民歌生存在同一片土地上的大多数当代中国人,不知道这些与他们祖先相伴而行几千年的文化造物极其壮观的存在,一个重要原因就是:媒体通过对信息的有意筛选,而给身处其“围城”中的受众,造成的全方位信息屏蔽。

从历史的经验来看,特定文化和艺术类种的生命力是强盛还是衰弱,往往并不取决于其自身品质的优劣,而是取决于其得到传播的机会的多少(这是一个与社会进化理论大相径庭的事实观察结论)。人类传播行为的目的,是为了达成信息共享(information-sharing);因传播受阻而不能被共享的信息,就会成为无用信息被遮蔽甚至湮灭掉。因此,如果中国传统音乐长期无法进入主流媒体的传播,其传承机制就会逐渐萎缩,这个音乐文化就会因此而萎缩,甚至终至湮灭。

三、以传播促传承,为中国传统音乐的传承困境解套

如上述,由于由媒体主导的“双重环境”,已经成为当代中国人面对的最典型生存环境,而且这一环境模式已不可能逆转,因此我们在谈论“中国传统音乐的传承”这一话题时,就必须在适应当前环境的前提下,提出解决办法的新思路。我把这一思路,概括为“以传播促传承”;即,将依托于近现代媒体的“传播”行为,作为中国传统音乐“传承”的前提条件,而加以利用。

(一)传统的传承模式

在历史上,中国传统音乐的基本传承模式,是一种传承与传播行为“互为前提”的模式。而传承与传播究竟孰为前提,则是取决于诸多特殊的自然与文化条件。

1.以传播为传承的前提

如职业(或半职业)艺人的流动性演出,在把特定音乐作品(类种/风格)带往不同地域的同时,也在不同的地域人群中,为这些音乐作品(类种/风格)吸引招徕了更多的传承者(爱好者/习得者),从而增加了其传承的机会。明清“时调小曲”的广泛传播与持续传承的事实,就是一个典型的例证。

一般而言,在历史上文化传播较为频繁与便利的文化区之间(或较大文化区内部),地域性音乐的传播对于其传承,起着更为明显的促进与保障作用——譬如,通过音乐形态比较我们可以发现,流传于河北地区的汉族民歌《小白菜》,与流传于东北地区的民歌《月芽五更》、山东沂蒙地区的《沂蒙山小调》、陕北地区的《秋收》等,都属于一个民歌母体的在不同地域变体;这些变体之所以分布于距离遥远的不同地区,乃是由于中国北方广阔的汉族文化区内,人口频繁和远距离流动所导致的民歌传播之原因。这种传播的结果,为特定音乐文化事象的代际传承提供了强大的保障;因为,犹如“大量复制”的印刷文本比少量的手抄文本更容易在时间流逝中留存一样,假设某一音乐事象在此地消匿,其分身变体仍将在彼地存在,从而大大增加了其传承下去的概率——此谓之“以传播为传承的前提”。

2.以传承为传播的前提

在中国历史上,由于自然地理构成和民族来源非常复杂,由此形成了众多的“孤岛型文化区”。这类空间大小不一(但多数较小)的文化区,广泛分布于中国的中南、西南和边疆地区,尤其是历史形成的少数民族聚居区。

譬如,在中国的西南地区,由于崎岖地形对文化传播的阻隔,众多民族文化传统的辐集程度远高于(除西北以外的)中国北方地区;这个地区的世居民族,大多采用“安土重迁”的农耕生产方式,和聚族而居、固守传统的生活方式。由于地理与文化的原因,导致这一大片区域内,存在着大量的、彼此相对隔离的“文化孤岛”。这些岛型文化区的特征是:地域面积和人口规模相对较小,多处交通不便的地区,与周边文化相对隔离,其传统文化自成系统;所谓“十里不同风,百里不同俗”、“岭前岭后声相异”,就是对这一文化分布态势的形象写照。因此,在西南地区众多的小型文化区之间,属于不同民族(或文化传统)的音乐文化,很难像上述北方地区的音乐文化那样,在历史上获得跨文化区的较大范围且较为频繁的传播。

在这类文化社区中,传统音乐的传承动机与动力,主要依靠其自身民俗文化的需求压力。譬如在中国中南和西南部壮族、侗族、苗族、仫佬族地区,按照传统婚姻民俗约定俗成的“规定”,生殖伙伴(即配偶)的觅得,必须要经历“对歌求偶”的仪式性行为;换句话说,在这些族群中,任何一个缺乏歌唱“求偶情歌”能力的个体,就可能因找不到配偶而被民俗的“不成文法”剥夺其生殖繁衍的权利——按照他们的话说,就是“不会唱歌就会打光棍”。由此我们看到,他们之所以从小就学唱“游方”、“走坡”的情歌,并非出于娱乐或审美的动机,而是实实在在的“争取生殖权利”的功利性动机;而在背后操纵着他们相关音乐行为的那只神秘的手,就是他们传统的婚姻民俗文化中,经千百年约定俗成的“不成文法”。

正是由于传统民俗文化强大的压力与动力,使“文化孤岛”中的居民自觉地把自己的音乐文化,稳定地一代代传承下来,从而为其在适宜机会下的对外传播,提供了内容条件。譬如,生活于帕米尔高原上的塔吉克族(此指“高山塔吉克”),是一个相对的与世疏离的族群;也许正是这种“小国寡民”式的生活状态,使得他们的传统民俗文化能够相对稳定地延续,并因此保证了其传统音乐文化,得以相对完整和平稳地传承至今。譬如塔吉克传统情歌《古丽碧塔》,也许在塔吉克人中已传唱了许多个世纪而不被外人所知,直至雷振邦先生到那里采风,把这首民歌改编为《花儿为什么这样红》,投入到电影媒体的传播之中,使之几乎在一夜间红遍全国,此为“以传承促传播”的一个例子。由这个例子我们认识到,只有在文化区内部得以传承的音乐事象,才有可能在适宜的时机获得向外的传播——此谓之“以传承为传播的前提”。

(二)中国传统音乐的当代传承模式:以传播为前提的传承

民俗文化是传统音乐最重要的生存土壤。中国传统音乐在当代的传承(生存)危机,根本上是源于这个生存土壤的快速蜕变甚至丧失,所导致的传统传承机制的破坏。

自20世纪以来,在我国大多数地区(民族)传统的民俗文化体系大半消解之后,中国传统音乐文化就逐渐失去了其原有的生存基础。因此,这些生存土壤已经改变的音乐品种,将面临三个前景:其一,如恐龙般在环境骤变中,因无法适应而灭绝;其二,作为僵化的标本,被放进“非物质文化遗产”的博物馆(文化基因库)中保存起来,等待其复苏或被利用的机会来临;其三,适应性地改变自身属性与形态,以另一种面貌生存下去。

从近十年的中国传统音乐传承实践来看,上述第一条路意味着传承链的彻底断裂,这正是我们要竭力避免的;第二、三条路意味着解决问题的两条方法途径,而且是平行的、不可互相取代的两条路径。

前者属于“基因库建设”路径。这一路径的长处,是能够在尽可能少地改变中国传统音乐基因图谱的前提下,为这些基因未来的复苏和被“杂交”式利用,静态地保留下比较纯正的DNA。

后者则是为中国传统音乐当下的活态生存,在媒体主导的生存环境中寻找一条变通的途径。这条途径对中国传统音乐文化的基因纯正性,固然会带来一定的损失;但相对于这个文化的灭绝前景而言,则是一个“两害相权取其轻”的选择。何况,如果我们能用“基因库建设”途径与此对冲,这一选择的负面效应应是可以承受和弥补的。

据笔者观察,自2004年《西部民歌电视大赛》以来,中国原生状态的传统音乐(尤其是民歌),在传承方面确有渐至复苏之势。譬如,在录制央视《实话实说》的一期节目时,笔者与云南彝族民歌手李怀秀有一段谈话。李称,自她在“西部民歌电视大赛”获奖之后,无论在公众知名度和工作、生活待遇方面都大有改善,由此导致“家乡好多对本民族民歌不感兴趣的青少年,都来找我学彝族民歌”,其动机是“他们也想出名,想挣钱。如果通过在电视上唱民歌能达到这个目的,为什么不学呢?”(大意)

从李怀秀的话中,我们似乎能悟到某些东西:在我们的当代生活中,传统民俗文化对传统音乐传承的压力和动力,确乎已经趋于消失;但来自媒体传播的、建立于追名逐利基础上的传承动力,却似乎有逐渐增强之势。如果我们站在道学的立场看待这一现象,也许会撇撇嘴不屑一顾;但回顾人类历史上的文化传承,大多数人的动机与目的也都是这样“功利”的,纯粹出于文化伦理动机的传承行为,毕竟少见。

四、以现代媒介传播优势促进中国传统音乐的传承

与音乐传播直接相关的所谓“现代媒介”,指19世纪下半叶以来,产生的留声机与唱片、电影、广播、电视、家用音像设备、计算机互联网络,以及21世纪初以来出现的多种“新媒体”等。由于这些媒体的产生和应用,使得信息的传递方式产生了革命性的变革。

我们知道,在人类历史上,信息传递的两大前提条件是“交通”和“通讯”;而在信息传递的实现方面,“交通”往往是首要条件——人能够走到哪里,信息才能到达哪里。但在19世纪末以来的多种现代媒体产生之后,“通讯”渐至替代了“交通”的首要位置,甚至使交通条件变得无足轻重。譬如,通过现代媒体,我们可以在人迹罕至的深山老林里,与外界保持信息交流的畅通;可以在太平洋的孤岛上,了解世界上任何地方发生的事情;可以在浩瀚无际的太空中,与地球上的人们进行交谈。现代媒介导致的信息传递的零时空化,极大地改变了——并仍在继续改变——人类的认知、表达乃至整个思维和行为方式。

因此,现代媒体已经在作为认识和行为主体的人,与其传统上赖以生存并加以改造的自然与社会环境之间,构筑起至关重要的第二重生存环境。后一环境的重要性在于,它一方面通过对信息的垄断性控制,操纵着社会/自然环境对人类生存的条件供给;亦即,我们能够从生存环境中索取什么,不再取决于我们与社会和自然环境之间的直接关系,而是取决于我们与媒体的直接关系。另一方面,我们对社会与自然环境的作用,也往往只能通过媒体这个“中间人”间接实施。简言之,作为现代人的我们,已经不再如我们的先辈那样,属于传统环境塑造的、单纯的“自然人”和“社会人”,而是因媒介横插一脚而被赋予了“媒体人”这第三重属性。

就本文的论题而言,由上述认识,我们可以得到一些什么启示呢?笔者的观点是:当下最迫切的任务,是利用现代媒体的传播优势,为中国传统音乐争取最大数量的传承载体。

笔者的这一观点,是建立在这样的认识基础之上:

“传承载体”(carrier of inheritance)是传承行为体系中,最为核心的要素。历史上发生过的所有文化传统断裂事件,都是根源于其传承载体(传承者)的逃逸或湮灭。同理,中国传统音乐文化能否得到传承,固然需要许多内在和外在条件的具备,需要众多因素的综合作用,但最不可或缺的基础条件,则是传统音乐的传承载体是否存在,以及这一载体的规模大小。如果这一条件不具备,“中国传统音乐的传承”就只能说说而已,不可能成为现实。

然而,传承载体和媒介环境之间,又存在什么因果关系?

如前文所述,在当代中国的文化和技术大背景下,传统音乐文化能否生存(或曰传承)下去的环境条件,已经从对传统民俗文化环境的直接依赖,转向对现代媒介环境的直接依赖;因此,只有在这作为环境构成要素的各类媒介,愿意并能够频繁和广泛传播传统音乐事象的前提下,才有可能让被媒介环境围困的社会大众,能接触感知到这类信息,进而在数量最大化的受众对传统音乐文化足够程度的认知、认同乃至喜爱中,成为传统音乐的自愿的且数量充足的传承载体——或曰,作为自愿传承者的个体。只有这样,中国传统音乐文化才可能为自己赢得理想的传承条件。

据此我们发现,要成为传统音乐文化的自愿传承者,需要这么三个不可缺少的前提条件:“熟悉”、“喜爱”和“学习条件”。

(一)熟悉

此指传承者首先要对自己的传承对象,有相当程度的认知和理解。由于上文所述原因,在当代中国的大多数城乡地区(尤其是城市),人们已较难以直接从社会环境中,接触到活态的传统音乐。2004年央视《西部民歌大赛》播出之后,大量的受众反馈可以归纳表述为“第一次发现中国竟然有这么丰富多样的民歌”,就是一个例证——“大量的受众”不认识“大量的民歌”,原因正在于媒介在两者之间的长期阻隔,即本文所谓的“屏蔽”效应所致。

我们凭常识就可以知道,中国民歌已经存在了数千年,并广泛分布于中国各个文化区域,其作品数量又是这样庞大,为何大多数当代受众却又对它如此陌生?一个重要的原因,就是上文所谓“媒介屏蔽”。现代媒介出于自身的价值观和利益诉求,对音乐信息的垄断性选择和传播,使中国传统音乐在近百年内被排挤到公众信息视域的最边缘位置,从而造就了对本国传统音乐文化几无所知的数代人,甚至连某些从音乐院校毕业的职业音乐人,都认为“中国传统音乐就那么几首曲子”,媒介屏蔽的后果之严重,由此可见一斑。

因此,让中国传统音乐文化进入媒介传播内容的中心位置,是让媒介受众对之“熟悉”的关键举措。至于怎样劝说或迫使媒介承担起传统音乐文化的传播任务,是一个很大的话题,其中牵涉到媒体价值观的转变,和利益交换机制的重新设计等诸多问题,本文不欲在此讨论。但就现象而论值得欣慰的是,自央视《西部民歌电视大赛》举办以来,“原生态”概念逐渐普及并深入人心,各种以“原生态”为标识的中国传统音乐事象,也越来越多地出现在各类媒体传播内容之中。姑不论“原生态”这个概念是否准确恰当,它在近十年来成为一个持久不衰的“社会热词”这一事实,毕竟意味着中国传统音乐渐至成为了媒介传播的一个重要内容;这一媒介传播内容变化的现实意义在于,其为被媒介环境长期“圈禁”的社会大众,提供了接触、了解和熟悉中国传统音乐文化的可能性,并可能因此而从他们之中为传统音乐文化的传承,争取到相当数量的潜在传承者。

(二)喜爱

“喜爱”是一种情感或情绪状态。在此,指个体面对传统音乐文化这一观照对象时,产生的积极的情感或情绪反应。万事皆有其因,“喜爱”是传承行为得以发生的必要前提(或曰心理)条件,因为我们很难想象一个信息的自愿(而非被迫)传递者,对其传递的信息不喜欢或不感兴趣。

然而,“喜爱”心理的发生,必然以上文讨论过的“熟悉”为前提。譬如,一个从未吃过辣椒的人,绝不会“喜欢”辣椒这种食物,但这一情感反应并不意味着辣椒具有“不好”的固有价值,因而不讨人喜欢;同样,一个生长于嗜辣之乡的人,多半会以辣椒为珍馐,这也不意味着辣椒天然具有“好”的价值。简言之,辣椒的固有价值无所谓“好”与“不好”,不同个体对这一对象的不同情感反应,乃是根源于其对辣椒的“熟悉”程度。笔者想用这一例子说明,传统音乐文化之潜在传承者对于其传承之物的积极情感,必须建立在对其“熟悉”的基础上;而何以达成“熟悉”这一认知状态,在当代社会文化条件下,归根结蒂取决于媒介环境给予其受众以什么样的信息——由此可见改造媒介环境、改善媒体传播内容的首要性,因为这个环境要素是本文涉及的所有因果关系的“元因”。

(三)学习条件

仅仅是熟悉和喜爱传统音乐文化的个体,还只能称之为这一文化事象的“潜在传承者”,因为他们中的大多数人,还不具备传统音乐文化传承行为所必须的能力基础。因此,对于传统音乐的技术操作能力,就成为传承者必须具备的能力条件。

但是,仍如前文所述,由于民俗文化的变迁和媒介屏蔽的存在,大多数的当代中国人已较难直接从社会环境中,直接接触到活态的传统音乐;同时,中国当前的教育体系和职业艺术院团中,传统音乐的内容与传授人才也极度欠缺。那么,除了少数由民间或体制认可的传统音乐传承人之外,这些潜在传承者的能力习得条件,可以从何处觅取?

答案依然是:媒介。

事实上,随着近十年来中国传统音乐文化的渐至复苏,电视、广播、网络、音像制品等现代媒体的传播内容中,已经存在比较多量的传统音乐内容。由于这类作为媒体产品具有容易获得、成本低廉、直观生动、易于携带和便于反复使用等优点,因而被许多作为潜在传承者的媒体受众,自发地当成了自学的教材(或辅助教材)。

我带的一位音乐学专业维吾尔族研究生,在2011~2012年对新疆阿瓦提县“刀郎木卡姆”的数次田野调查中发现,“随着现代多媒体技术的迅速发展,录音录像设备以及广播、电视、互联网络等现代技术媒体,已经成为了刀郎木卡姆传承的一类重要渠道与手段。……在笔者的实地采访中,发现现在的很多刀郎木卡姆爱好者,都是通过听木卡姆的录音进行学习;县文化馆、文工团、培训班的一些木卡姆爱好者,平时都用这种方法来学习刀郎木卡姆。”“现代媒体技术的应用,使得刀朗木卡姆的学习不再局限于特定时间、地点和场合;这些现代媒体的传承手段在科技快速发展的今天,对于刀郎木卡姆的传承学习方面有重要的作用。”[2]

从这一事例,我们可以看出什么问题?阿瓦提县地处塔克拉玛干沙漠西北边缘,是一个偏远且经济相对落后的县级行政区,该县近年的人均GDP约为1.3万余元(RMB),只相当于中国人均GDP(2013年为40326元人民币)的三分之一左右。但即使在这样的地理位置和经济发展现状制约下,其媒介环境的发育程度也并不明显弱于内地——从上述刀郎木卡姆依赖现代媒介得以传承的事实,即可从一个侧面证明这一认识。我们知道,如昆曲、古琴一类非物质文化遗产,今天已经基本上处于僵化状态,因而只能依赖博物馆式的保存保护方法得以传承;而在今天的阿瓦提县,“刀郎木卡姆”呈生命力旺盛的活态存在,这一现状固然与其民俗文化基础尚未被深度破坏,传统的木卡姆传承机制仍然存在有关,但也不可忽视现代媒介的传播与传承之功。至少从上文提到的这篇学位论文所陈述的全部事实,笔者认识到,刀郎木卡姆传统的“父子传承”与“师徒传承”机制,在当代正在被当地迅速的文化变迁快速瓦解,从而将刀郎木卡姆的当下与未来传承重任,在很大程度上转移到了现代媒介的肩上。

结语

(一)在20世纪以来,由于工业化、城市化等现代文化发展潮流的冲击,导致了中国文化前所未见的快速变迁。在这一变迁过程中,传统的中国民俗文化系统已经被大部瓦解,这使得依赖这一系统生存的中国传统音乐文化,面临了一场严重的生存危机。

(二)当代中国人面临的生存环境,是以自然/社会环境为外环、以媒体环境为内环的“双重环境”。与过去数千年的生存状况不同,当代中国人在日常生活中获得的大多数信息,都来自于由现代媒体构成的这个新的生活环境;而媒体利用其信息垄断地位,按照自身利益需要而对所传播信息的、不尽合理的筛选,造成了本文所谓“媒介屏蔽”现象。

(三)媒介屏蔽现象,是直接导致中国传统音乐在当代被边缘化的主要因素之一。主流媒体对中国传统音乐在传播机会方面的长期排斥,在很大程度上导致了中国传统音乐之传承机制的瓦解,从而形成了这一悠久庞大的文化/艺术事象在当代的传承危机。

(四)由于由现代媒体主导的“双重生存环境”已不可能逆转,因此中国传统音乐的传承,应当采取“以传播促传承”的新思路。即,将依托于近现代媒体的“传播”行为,作为中国传统音乐“传承”的前提条件,而加以利用。

(五)中国传统音乐之当代传承面临的最迫切任务,是利用现代媒体的传播优势,为中国传统音乐争取最大数量的传承载体。而成为传统音乐文化的自愿传承者,需要对其传承对象的“熟悉”和“喜爱”,以及获得对这一对象的学习条件。在这些方面,都可以甚至必须借助现代媒体的力量。

引文注释:

①所谓“单一环境”,指由“自然/社会”构成的人类生存环境;所谓“双重环境”,指前一环境与“(近现代)媒体”共同构成的人类生存环境。

②根据不同资料,1930 年代中国识字人口的比例数,估计介于 5%~20% 之间。

参考文献:

[1]郝锦花,王先明.从新学教育看近代乡村文化的衰落[J].社会科学战线,2006(2).

[2]阿里木江.阿瓦提县刀郎木卡姆传承现状调查研究[D].新疆师范大学学位论文,2013:33-35.