[摘 要]从新音源开掘及调性因素消解的角度,认识20世纪现代音乐多声结构原则的发展与变化。新音源的开掘主要有“传统音源材料的非常规发音”与“非传统音源材料的选用”两种方式;调性因素的消解有“调中心的回避”及“调性领域的极端拓展”两条路径,殊途同归。

[关键词]传统音源;非传统音源;调中心回避;调性领域

作者简介:王安国(1942- ),贵州人,首都师范大学音乐学院教授,博士研究生导师,研究方向:作曲与作曲技术理论。

原文载于《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2010年第三期本期名家

一

20世纪现代音乐在多声结构观念和形态产生变化的同时,多声结合的音响材料(即“音源”)也出现了一些新变化,给多声结合形态及音响带来直接影响。音响材料的新变化,集中表现为一部分作曲家对新音源的开掘及在作品中的应用。

新音源的开掘有两个主要途径:

1、传统音源材料的非常规发音

歌唱状态的人声及在中外音乐作品中使用的乐器,皆为传统音源材料。这些音源材料以常规演唱、演奏方法发出的声音,属于乐音范畴(部分打击乐器发出的音响除外),其悦耳的音响已为人们熟悉和接受。但在一些20世纪音乐作品中,我们有可能遇到以非常规方式进行演唱、演奏的情况。如人声的吟诵、喊叫、哭、笑、喃喃细语、气声;各种乐器极限音区的发声、管乐器吹管一端无固定音高的吹奏、弦乐器改变定弦法、码后演奏、弓杆击弦、敲拍琴板等。如瞿小松的《Mong Dong》,这段音乐,将人声加入混合乐队中,部分乐手兼演唱者,由“气声”变为“喊声”,传达出粗犷的山野生活气息。

例1 瞿小松《Mong Dong》

例2 乔治·克拉姆《远古孩子的声音》

这是一部为女高音、童声男高音、双簧管、曼陀林、竖琴、电钢琴和打击乐而作的音乐,乐曲开头出现的女高音独唱,采用的就是非常规演唱方式。

虽然这类音源的发音方式各色各样,但发音体都未离开人声和乐器。

2、非传统音源材料的选用

除人声和乐器外,各种发音体可统称为非传统音源材料。这类材料的选用范围极为广泛,生活中的各种可发声物体及自然界的声响,作为音乐作品的声音元素,经过作曲家的艺术处理后,都有可能成为可利用的音乐音响材料。如演唱、演奏者的拍手、跺脚、捻指声,翻抖谱纸声,体育比赛的哨声,节拍器摆动的“滴答”声,火车轰鸣声,汽车喇叭声,都市喧闹声,自然界的风声、雷声、雨声和鸟鸣声,电子合成器的电声等等,五花八门,不一而足。这些音响,有事先搜集、录制好的,演出时通过磁带单独放送,或与其他声部合成;也有现场操作的。

新音源的开掘和在作品中的利用,有的是为了特定场景或表现对象的需要;或是为了获得某种特殊音响、色彩,体现特殊的风格;有的则是某种艺术观念表达的载体,作为一种“有意味的形式”而存在。人们对这些作品的艺术评价褒贬不一。

作为多声音乐材料的一种特殊成份,新音源的加入虽然有可能对多声音响带来局部变化,但由于新音源的开掘、利用,具有鲜明的个性化特征,不可能在技术形态方面加以规范;加之新音源音响绝大部分不属于音乐范畴,因此不会影响多声音乐结构的常规分析。

二

调性观念的变化,在20世纪音乐风格演变的进程中首当其冲。调式应用范围的扩大和单一调性向复合调性的扩展,从不同的层面拓宽和延伸了传统调性的内涵,使建立在大、小调式体系之上的调性观念产生了变化。然而,音乐风格演变的步伐并未在此驻足,更为激进的创作实践,将多声音乐作品中的调性因素,推至消解的边缘。调性因素的消解,从音乐风格演变历史的角度看,经历了一个漫长的渐进过程。这个过程大体是沿着两条不同的路径伸展的:调中心的回避及调性领域的极端拓展。

1、调中心的回避

早在19世纪中叶,正值欧洲大、小调式和声体系发展和完善的鼎盛期,调性作为多声音乐结构最强大的主导因素,主宰着多声音乐的结构秩序。就在这一时期,产生了试图动摇调性因素主导地位、向传统多声音乐结构秩序发出挑战信号的作品——德国作曲家瓦格纳(Richard Wagner,1813~1883)于1859年创作完成的乐剧《特里斯坦与伊索尔德》,下例引自该剧的序曲部分。在这段音乐中,长时间回避出现这段音乐处于调性中心的主和弦(a小调主三和弦),而以连续的重属和弦、副属和弦及调性的不间断流动,使调中心(a–C– e)呈游移、漂浮的状态,从而弱化调中心对多声音乐结构的支配力。(见例3.)

大概是由于瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》的实践,在消解调性中心控制力方面,步伐迈得过大、过快,以致在其后相当长一段时间内,呼应者寥寥。直到19世纪末期至20世纪初期,这类模糊——回避调性中心、弱化调性因素的作品,才逐渐增多起来的,如例4.

这是瓦格纳写作风格的追随者——奥地利作曲家布鲁克纳(Anton Bruckner,1824~1896)临终前写作的最后一部交响曲。谱面上虽标明为E大调,但其中许多环节和弦结构复杂,和声功能暧昧,其调性归宿相当隐晦。

例3 瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》序曲

例4 布鲁克纳《第九交响曲》

2、调性领域的极端拓展

如果说在调式应用范围的扩大和单一调性向复合调性扩展的作品实例中,我们尚可辨析多声结构调性中心的话,那么在下列各例中,由于调性领域的极端拓展,这些音乐段落的调性领域及其中心就难以寻辨了。(见例5.)

这段音乐上方声部的和弦,由全音阶材料(F、G、A、B、#C、#D)作成,表现形态为两个增三和弦的叠加。内声部的大二度音程及低音部的长音也难以示意这段音乐的调中心所在。(见例6.)这3小节音乐,以1小节内两个和弦为基本组合,采用模进手法连续展开。无论从和弦结构还是从前后的根音关系上,都难以确定其调性。(见例7.)

这是钢琴组曲《彼德鲁什卡》的结尾,由C大三和弦及#F大三和弦复合而成,彼此的根音相距三全音。(见例8.)

这段音乐低音声部开始两小节在降D(或降G)调域陈述的五声性音调,原形为匈牙利农民歌曲,和声却在与之相差5~6个降号的C调域中。这样的组合,大大突破了传统单一调性中心的控制范围。

例5 德彪西《游戏》

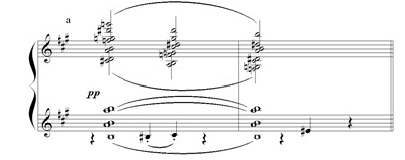

例6 斯克里亚宾《练习曲》(Op.56之4)

例7 斯特拉文斯基《彼得鲁什卡》

例8 巴托克《八首匈牙利民歌主题即兴曲》之六

综上所述,20世纪多声音乐作品中的调性因素,主要通过“调中心的回避”和“调性领域的极端拓展”两条路径,被引向消解的边缘。这两条路径,看似相左,实则殊途同归。

随着调性因素的消解,传统大、小调式多声结构的理论基础,诸如依据泛音列和谐共振原理构建的三度叠置和弦形态,依据大、小调式音级功能确立的和声功能(以T、D、S为代表)体系,及与之相关的稳定——不稳定——稳定;呈示——半终止——展开——终止等概念,面临全面颠覆的挑战。这种挑战,反映了不同音乐观念的碰撞,在音乐风格演进、变化的不同发展阶段或不同历史时期,已经是不可回避的了。