[摘要]准确、合理、科学地记译西安鼓乐俗字谱,其“准确”是指记译的鼓乐曲谱要与鼓乐艺师们的韵曲或演奏的音响效果相符。“合理”是指记译的乐谱,要与我国传统的乐学、律学理论相符。因为传统的乐学、律学理论是我们研究传统音乐的基础和依据。

[关键词]西安鼓乐;俗字谱;下徵音阶;正声音阶;清商音阶

作者简介:冯亚兰(1933— ),女,陕西西安市人,西安音乐学院西北民族音乐研究中心教授,研究方向:中国传统音乐。

本文根据“2012中国传统音乐学会第十七届年会”上的发言稿修订而成。

原文载于《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2012年第三期本期名家

西安鼓乐(又称“长安古乐”)是流传在陕西关中地区的西安市及其所辖长安区、蓝田县、周至等县的古老乐种之一。她是积历代民间音乐、民族音乐、宫廷音乐、宗教音乐和文人创作于一体的多元音乐文化的乐种,被誉为传统音乐的“活化石”,深受陕西关中广大人民群众的喜爱,是历代祖辈创造并传承至今的珍贵音乐文化遗产。

西安鼓乐之珍贵,其一是各个民间乐社都珍藏有十分古老的乐谱;其二是拥有民间乐师们韵曲和民间鼓乐队演奏的音响资料。数十年来,多位才艺资深的鼓乐老艺师因年高体弱相继作古;又因多年来的一些政治运动,对民间音乐的摧残与扼杀,致使西安鼓乐这一乐种在民间的演奏活动几乎停止。幸而我省有鼓乐专家李石根等前辈们,出于对传统音乐的尊重与挚爱,数十年如一日始终坚持默默钻研,使得西安鼓乐这一珍贵乐种的传承、研究工作得以延续。

昔日,祖祖辈辈的民间鼓乐社并不以此为业,不以此换取钱财,而仅仅是热爱这祖祖辈辈老先人们留下的古老文化传统,热爱那些褪了色、已不闪亮的旧乐器,从中体味传统文化的深沉与隽永。祖辈们为了生存、为了“风调雨顺”、“五谷丰登”和“国泰民安”,他们聚集村、乡的父老乡亲们,带着美好的心愿,拿着喜爱的笙、管、笛和锣、鼓、钹、镲,吹打着、韵唱着,一路走去朝拜祈求是古老音乐祭祀的遗风。吹打乐的音调是那样的古朴、深沉;韵唱声又是那样的虔诚、朴实。这种包含人民心灵祈盼的大众乐声,岂能不感动上苍诸神灵?群众喜爱它,用它娱神、乐己。这即是西安鼓乐最根本的社会功能。

近几十年来,随着全国形势的好转,各地都重视对传统文化的发掘整理与研究工作。我省的新一代音乐工作者,参与了鼓乐的学习、研究工作。西安音乐学院则尊从时任中央领导同志的建议,也参与了对西安鼓乐的学习、研究工作。我与我们学院民乐系的几位老师欣喜地投入到这一使命性的工作中。我们学会了韵曲与记译俗字谱。从中我们得益匪浅,颇有心得。

更可喜的是近些年来,陆续出版了数本西安鼓乐谱。翻阅、学习之后,我觉得,对于记译鼓乐俗字谱的各家,各有长处,也各有不足,因此,大家应该展开探讨,深入研究,如何准确、合理地记译西安鼓乐俗字谱,这将会把发扬传统文化工作做得更好。我认为所谓“准确”是指记译的乐谱要与艺师们的韵曲或演奏的音响效果相符;所谓“合理”是指记译的乐谱,要与我国传统的乐学、律学理论相符。因为,传统的乐学、律学理论,是我们研究传统音乐的理论基础和依据。

众所周知,工尺谱是我国传统记谱法。因用“工”、“尺”等汉字记写乐谱唱名而得名。它与许多重要的民族器乐的指法和宫调系统紧密联系,在民间的歌曲、曲艺、戏曲、器乐等表演形式中应用很广泛;它的历史悠久,从敦煌千佛洞发现的后唐明宗长兴四年(公元933年)写本“唐人大曲谱”(所用谱式即唐以来的燕乐半字谱)起,经过宋代的俗字谱(如南宋姜夔《白石道人歌曲》所用的旁谱、张炎《词源》中的“管色应指字谱”和陈元靓《事林广记》中的“管色指法”谱),一直发展为明、清以来通行的工尺谱。

现今通行的工尺谱所用的谱字有十个,与北宋以来沈括《梦溪笔谈》、陈旸《乐书》、《辽史•乐志》等书所记载者相同。如陈旸《乐书》“筚篥”条注说:“今教坊所用(筚篥)上七孔(即前七孔)、后二孔,以五、凡、工、尺、上、一、四、六、勾、合字谱其声”。在这十个谱字中,“‘六’字为‘合’字的高八度,‘五’字为‘四’字的高八度,故上述十个谱字实为八声;又‘四’(或‘五’)、‘一’、‘凡’、‘工’等四个谱字,兼表示其高半音或低半音(并不另加注明;有的则加“上”或“高”、“下”字样,以示区别),连同上述八声,以应十二律的各声。”[1]

西安鼓乐的谱字的音位与十二律位与上述情况基本吻合。可见,西安鼓乐谱字的来源与唐、宋谱字有直接的传承关系。

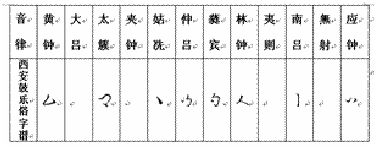

表1: 西安鼓乐谱字与十二律名对应关系

表2: 工尺字与西安鼓乐谱字的对应关系

西安鼓乐俗字谱的谱字除高低八度音外,基本谱字只有八个,如表二所示。

其中“合”( )、“四”(

)、“四”( )、“尺 ”(

)、“尺 ”( )、“工”(

)、“工”( )四个音各占两律,而“乙”(

)四个音各占两律,而“乙”( ) “上”(

) “上”( )“勾”(

)“勾”( )“凡”(

)“凡”( )四个音各占一律,因此,西安鼓乐俗字谱字对应十二律正好相符合。

)四个音各占一律,因此,西安鼓乐俗字谱字对应十二律正好相符合。

历代传统音乐的音阶结构有三种,也是多被使用的不同结构形式:

一、正声音阶(雅乐音阶,古音阶)——宮音与第一偏音是增四度音程,宮音与第二偏音为,即半音在第大七度音程四、五音与第七、八音之间(周代只承认正声音阶)。

二、清商音阶(燕乐音阶)——宮音与第一偏音是纯四度音程,宮音与第二偏音为小七度音程,即半音在第三、四音与第六、七度音之间。

三、下徵音阶(清乐音阶,新音阶)——宮音与第一偏音是纯四度音程,宮音与第二偏音为大七度音程,即半音在第三、四音与第七、八音之间(楚文化是夏商文化即巫文化的传统,楚的音阶是下徵音阶)。

童忠良在《中国传统乐学》一书中写道:

一、正声音阶的特征音程为宫与变徵(中)所构成的正声增四度。也就是说,在五正声(宫、商、角、徵、羽)的基础上,只要出现了变徵,就可断定其为正声音阶了。二、清商音阶的特征音程为宫与闰所构成的清商小七度,就是说,在五正声(宫、商、角、徵、羽)的基础上,只要出现了闰,就可断定其为清商音阶了。三、下徵音阶的特征音程有两个,一方面,它含有下徵纯四度;另方面,它又含有下徵大七度。只有这两个特征音程都同时具备时,此音阶的特点才能完整地体现出来。也就是说,在五正声(宫、商、角、徵、羽)的基础上,不仅要出现清角,还要同时出现变宫,才能断定其为下徵音阶。[2]

西安鼓乐公认为有六、尺、上、五四个调,包括正声音阶、下徵音阶和清商音阶的结构形式。如下表:

表3:西安鼓乐的调式音阶类型及其与十二律吕对应关系

表4:西安鼓乐四调谱字音阶

六调的下徵音阶与正声音阶的区别在于乐曲中出 音

音 音的不同。若出

音的不同。若出 音,其音阶组织特点是第三、四级音和第七、八级音之间占一律(即半音,小二度),既构成下徵音阶(清乐音阶)。乐曲中若出

音,其音阶组织特点是第三、四级音和第七、八级音之间占一律(即半音,小二度),既构成下徵音阶(清乐音阶)。乐曲中若出 音,其特点是第三、四级音之间是两律(宮音与四级音为增四度),第七、八级音之间仍为半音,构成正声音阶(雅乐音阶)。

音,其特点是第三、四级音之间是两律(宮音与四级音为增四度),第七、八级音之间仍为半音,构成正声音阶(雅乐音阶)。

尺调的下徵音阶和清商音阶的区别仍在于乐曲中出 音

音 音的不同,若出

音的不同,若出 音,其音阶组织特点是第三、四级音和第七、八级音之间是半音(小二度),构成下徵音阶(清乐音阶)。乐曲中若出

音,其音阶组织特点是第三、四级音和第七、八级音之间是半音(小二度),构成下徵音阶(清乐音阶)。乐曲中若出 音,则第三、四级音之间是小二度,而第七、八音之间是全音(大二度),则构成清商音阶(燕乐音阶)。

音,则第三、四级音之间是小二度,而第七、八音之间是全音(大二度),则构成清商音阶(燕乐音阶)。

上调的音阶特点是宮音到四级音是增四度音程,第七、八级音之间是半音(小二度)则构成正声音阶(雅乐音阶)。

五调音阶其特点 音是五调音阶的第三级音,构成重要的宮角立调的关系,宮音与四级音是纯四度音程,第七、八级音之间是大二度,只能构成清商音阶(清商音阶)。[3]

音是五调音阶的第三级音,构成重要的宮角立调的关系,宮音与四级音是纯四度音程,第七、八级音之间是大二度,只能构成清商音阶(清商音阶)。[3]

现已公开出版的鼓乐谱集主要有:《中国民族民间器乐曲集成•陕西卷》、《西安鼓乐全书》、《长安古乐谱》、《西安鼓乐曲选》、《长安白道峪兴安禅寺教衍和尚藏抄谱选辑》、《西安鼓乐古曲谱集》等。这些鼓乐曲谱的收集与整理各有其优点与不足,如《中国民族民间器乐曲集成•陕西卷》[4](以下简称为“集成”),作为我国传统乐谱中的经典文献资料,应将俗字谱毫无保留地记载在乐谱中,无论对历史学、民俗学、古谱学等学科研究都非常价值,否则,若干年后俗字谱将难以查找,易于被遗忘。但仔细阅览,还是发现有不少错讹之处。有学者认为西安鼓乐基本上都是新音阶形式,但在“集成”乐谱中却有正声音阶和清商音阶的谱例。如“集成”第64页的六调《香山射鼓》(赵庚辰演奏、李世斌记谱);第57页的六调《五十眼》(东仓、显密寺乐社演奏、李世斌记谱),此两曲全曲的第四级音是升高 与宮音构成增四度关系,实际上是正声音阶,译谱是正确的。又如“集成”第167 页,上调《步步娇》(张存柱演奏、李石根记谱),全曲的第四级

与宮音构成增四度关系,实际上是正声音阶,译谱是正确的。又如“集成”第167 页,上调《步步娇》(张存柱演奏、李石根记谱),全曲的第四级 是

是 ,说明此曲是上宫正声音阶,张存柱乐师的吹奏和译谱都是正确的。但在乐谱页底的说明中却写道:“曲中升(首调唱名)并非曲中应有的音,是操笛者的技术局限所造成的。”张存柱艺师是安来绪的弟子,他的吹奏技艺精湛,音准上应该不存在问题。这样的说明无疑把问题复杂化,使读者对记谱的调性产生怀疑。又如“集成”第484页《尺调双雲锣八拍座乐全套》(黄翔鹏、齐毓怡记译),其中匣的鼓段曲和耍曲,应该是标准的尺宫清商音阶。又如“集成”第169页上调《普天乐》(赵庚辰、梁振源韵曲,李石根记谱),全曲第四级

,说明此曲是上宫正声音阶,张存柱乐师的吹奏和译谱都是正确的。但在乐谱页底的说明中却写道:“曲中升(首调唱名)并非曲中应有的音,是操笛者的技术局限所造成的。”张存柱艺师是安来绪的弟子,他的吹奏技艺精湛,音准上应该不存在问题。这样的说明无疑把问题复杂化,使读者对记谱的调性产生怀疑。又如“集成”第484页《尺调双雲锣八拍座乐全套》(黄翔鹏、齐毓怡记译),其中匣的鼓段曲和耍曲,应该是标准的尺宫清商音阶。又如“集成”第169页上调《普天乐》(赵庚辰、梁振源韵曲,李石根记谱),全曲第四级 与宮音应是增四度,译谱者却译为纯四度,使正声音阶变成了下徵音阶,如此等等不一而足。

与宮音应是增四度,译谱者却译为纯四度,使正声音阶变成了下徵音阶,如此等等不一而足。

民间鼓乐界有许多老艺师的艺术修养值得我们尊敬,如已故艺师安来绪、崔世荣、何生哲、蔺峰岳、张存住、张贵、余铸等,尚健在的艺师如赵庚辰等。他们的鼓乐谱韵唱,对调性、音阶、调式的把握一般都很准确。记译过程中,需要我们认真学习、仔细揣摩,这样才会准确地记译鼓乐俗字谱。而不是粗糙聆听,简单判断。得出的结论有误的话,将有害于传统文化的保存,更不利于传统文化的传承。

《西安鼓乐曲选》[5]、《西安鼓乐古曲谱选》[6]二书,其优点是将西安鼓乐俗字谱、五线谱、简谱三谱同步进行译谱,可贵之处是保留了俗字谱的原来面貌,与译谱并存于资料保留之中。但也有错误存在,如有些译谱的错误,是对俗字谱音位与律位不能正确对应,或未能将三种音阶的特殊音程掌握好,对俗字谱应有调性、音阶性质把握不当所致,才使得乐曲改变了应有的特色。

另外,以往西安鼓乐谱多是人工手抄,由于民间艺师的文化水准和用力程度不同,常会发生抄错的情况,如有将六调错抄为五调等等。译谱者面对手抄本,首先要善于分析和判断,只有在读通的情况下才可译谱,有条件的话可借助民间艺师的演奏录音相互验证和甄别,如此,译出的鼓乐谱才经得起历史的考验。

《长安古乐谱》[7]虽有将直译五线谱与俗字谱对照的意图,但不足之处一是前后页对照不便;二是俗字谱是竖写,直译五线谱(相对固定唱名)是横写,对照起来比较麻烦;三是每首乐曲没有标记调号,使读者费解;四是如有简谱(首调唱名)同步译谱的话,会方便更多的人学习和使用。

本文仅就记译西安鼓乐俗字谱的问题谈了一点自己的看法和认识,还未涉及器乐吹奏的音位和律位问题。原民间乐社没有统一的标准音高,且乐器多为自己手工制造,工艺上不规范;传统的匀孔笛与现在使用的新笛在音律和吹奏上多有不同;乐社原先使用的笙簧管数不足(可配合的音数不足)等等,这些都是比较复杂的问题,与民间抄谱、艺人实际演奏多有关联。因此,译谱工作需要多方面深入探讨和改进,才可能把这项工作做得更好,以利于传统音乐文化的保存与传承。

2012年8月9日再修改

参考文献:

[1]缪天瑞,等.中国音乐词典[Z]北京:人民音乐出版社,1985:119.

[2]童忠良,等.中国传统乐学[M].福州:福建教育出版社,2004:136.

[3]李石根.西安鼓乐全书[M].北京:文化艺术出版社,2009.

[4]《中国民族民间器乐曲集成陕西卷》编辑委员会.中国民族民间器乐曲集成•陕西卷[C].北京:人民音乐出版社,1992.

[5]武文斌.西安鼓乐曲选[C].西安:陕西旅游出版社,1999.

[6]赵庚辰,传谱.马西平,译著.西安鼓乐古曲谱集——四调八拍坐乐全套[M].西安:西安交通大学出版社,2009.

[7]西安音乐学院音乐研究所.长安古乐谱[M].西安:三秦出版社,1991.