我国隋唐时候一度盛行,并且至今仍在某些民间音乐中保持其生命力的“燕乐音阶”,根据《隋书·音乐志》等书的记载,知道它是源于南北朝时候由龟兹乐工苏祇婆带来的琵琶调。但是《隋书·音乐志》所述的苏祇婆琵琶调,是否就和后来俗乐二十八调中的燕乐宫调完全相同,却是值得研究的。近年来,笔者对此作了一些探索,发现《隋书·音乐志》所述的苏祇婆琵琶调,确实并不是像过去王光祈等人所理解的那样是一个降低第四级和第七级的燕乐宫调音阶。现将管见所及,略述如下,以供关心这一问题的同志们研究参考。

为了讨论方便,有必要先将《隋书·音乐志》关于苏祇婆琵琶调的那段话全部抄录下来。该书记隋开皇二年(582)柱国沛公郑译论乐云:

“考寻乐府钟石律吕,皆有宫、商、角、徵、羽、 变宫、变徵之名,七声之内,三声乖应。每恒求访,终莫能通。先是,周武帝时,有龟兹人曰苏祇婆,从突厥皇后入国,善胡琵琶。听其所奏,一均之中,间有七声。因而问之,答曰:父在西域,称为知音,代相传习,调有七种。以其七调勘校七声,冥若合符。

一曰娑陁力华言平声,即宫声也。

二曰鸡识华言长声,即南吕声也。

三曰沙识华言质直声,即角声也。

四曰沙侯加滥华言应声,即变徵声也。

五曰沙腊华言应和声,即徵声也。

六曰般赡华言五声,即羽声也。

七曰俟利篷华言斛牛声,即变宫声也。

译因习而弹之,始得七声之正。然就此七调,又有五旦之名。旦作七调。以华言译之,旦者则谀均也,其声亦应黄钟、太簇、林钟、南吕、姑洗五均。已外七律,更无调声。”

这段话中,有两点需要特别注意。

一、在讲到龟兹七声时,其中六个都用传统音名来对照说明,唯独第二音“鸡识”却不用音名“商”来对照说明,而改用律名“南吕”来解释。因此,从王光祈开始,学者们大都认为这“南吕声”三字,可能是“商声”之误。其实不然。我以为这里的“南吕声”并不是传抄有错,而是《隋书》所述本来如此,是郑译特意要这样说的。其目的是为了表明龟兹琵琶调的第二音约相当于隋律的“南吕”,从而也就说明了它的“宫”音约与隋律“林钟”相当。换句话说,就是郑译认为,以娑陁力为主音的苏祗婆琵琶宫调,其音高大约与隋乐林钟宫相当。这从郑译总是用太乐林钟宫来与龟兹琵琶调校勘一点,即可得到充分证明。弄清这一点是非常重要的,因为它和后来俗乐二十八调的律调名称有着直接联系。不了解此点也就难以搞清楚俗乐二十八调律名的来龙去脉和发展演变的轨迹。

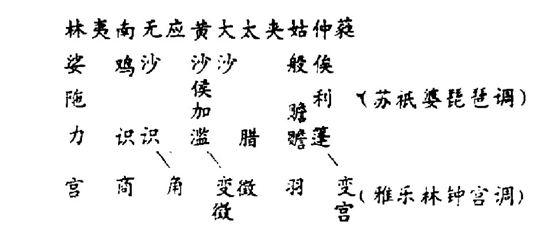

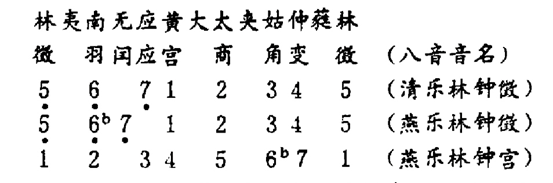

二、龟兹音阶中的七音虽可用冲国传统的音名来对照,他其音阶结构却是和雅乐宫调不同的。王光祈曾指出:“苏祇婆之‘沙侯加滥’和‘俟利篷’两音,根本上与中国的‘变徴’、‘变宫’两音不同”(《中国音乐史》 上册109页)。他的本意是说,苏祇婆琵琶调的这两个音,虽被称为“变徵”、“变宫”,但实际上却要比“变徵”、“变宫”低半音,约相当于“清角”和“清羽”,即蔡元定所说的“变”“闰”。单就这两个音而言,王光祈之说是不错的。但从整个音阶结构来看,并不仅此而已。笔者认为,除“沙侯加滥”和“俟利篷”两音外,它的第三音“沙识”也要比雅乐的“角”低半音。正因为如此,所以才有“七声之内,三声乖应"的说法。图示如下:

何以会有三个音的不同呢?那是因为上述所称“宫声”的“平调”,实际上乃是一个以林钟为徵的燕乐徵调音阶。如按雅乐观念,它又正好同雅乐羽调相当。这也就是后来在“俗乐二十八调”中把“正平调”列为羽调的原因。

以上分析是否符合历史事实,尚可从下面的两项记载来进一步加以印证。

日本《三五要录》关于《凤香调》的注解说:“案相生法,角、变宫、变微三声,一律下欤。”意即《凤香调》 中的角、变宫、变徵三声,都比本音要低半音。林谦三氏在解释此注时说:“《三五要录》的记注说得很清楚,不难理解。只是必须注意一事,其说明属于羽调 的《凤香调》、《黄钟调》、《清调》以及《平调》的七声,却是日本称法,称羽为宫的。所以角、变宫、变徵都低了一律。”(日·林谦三《东亚乐器考》276页)林氏认为“称羽为宫”是日本称法,并不十分确切。我们知道,日本的《凤香调》、《平调》等,都是来自唐代燕乐,所谀日本称法“称羽为宫”,实际也是中国早期的称法,即把相当于雅乐羽调的燕乐徵调称为宫调。《隋书·音乐志》解释苏祇婆琵琶调“娑陁力”所说的“华言平声,即宫声也”就是如此。《隋书·音乐志》所称的“平声”即林谦三说的“平调”,在唐俗乐二十八调中则作“正平调”,其音阶结构正是相当于雅乐羽调。

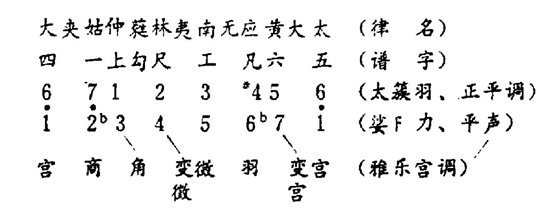

又从沈括《补笔谈》所述十二律配燕乐二十八调及各调用字与杀声的情形,亦可清楚地看到“平调”的结构就是雅乐的羽调。它说:“今燕乐二十八调用声各别……道调宫、小石调、正平调皆用九声:高五、高凡、高工、尺、上、高一、四(原作“下四”,误)、 六、合。小石角加句字,共十声。”又说:“凡杀声……太簇羽今为正平调,用“四”字。”图示如下:

由此可见,龟兹娑陁力调所称的角声、变徵声和变宫声都比雅乐的这三个音低半音。这就是《隋书·音乐志》所谀“七声之内,三声乖应”的缘由。

《隋书·音乐志》之所以要把龟兹“娑陁力”比作中国的雅乐宫调,当是由于娑陁力是龟兹音乐的基本调式,具有和雅乐宫调相类似的地位。但就其实际调性来说,却并非宫调,也非羽调,而是徵调。故郑译把它和清乐林钟宫对照时,又出现了另外一种情形,即“应用林钟为宫,乃用黄钟为宫;应用南吕为商,乃用太簇为商;应用应钟为角,乃取姑洗为角。故林钟一宫七声,二声并戾。”

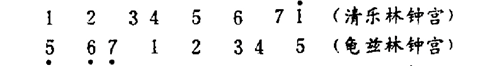

这就是说,当时乐府演奏的所称“林钟之宫",实际上乃是一个以黄钟为宫的徵调式龟兹音阶。为了解决这种名实不符的矛盾,并求得清乐音阶与燕乐音阶的宫调叫法能够统一起来,郑译乃借“编悬有八”之例,创为所称“八音之乐”的理论。即在龟兹音阶的闰音和宫音之间,增加一个比宫音低一律的音,称为“应声”。这样,当以“应声”代替“闰声”时,即可把原来的林钟徵调改变成名符其实的林钟宫调,从而达到把龟兹音阶改变为以宫调为主,以符本我国固有的习惯;同时仍可保留龟兹乐原来惯用徵调的传统。另一方面,增加一个应声之后,还可兼顾同名燕乐与清乐宫调之间的转换。图示如下:

郑译的“八音之乐”,是使龟兹乐调中国化的重要理论。特别是对唐宋宫廷及上层社会的音乐有着深远的影响。唐宋俗乐二十八调中的燕乐调(或称龟兹乐调),从理论到实际都是只用宫调,而不用本来的徵调,其根源就在于此。

总之,苏祗婆传入的龟兹琵琶调,并不是像王光祈所理解的那样是一个降低第七级的燕乐宫调,而是一个燕乐徵调音阶。真正的燕乐宫调乃是龟兹音阶在中国宫调理论的影响下才产生的。而且主要用于上层社会。至于民间,基本上还是以徵调为主的。现在西北地区流行的“秦腔”等属于燕乐音阶体系的音乐,仍旧保持着以徵调为基本调的特色,就是很好的说明。