导读

2007年11月29日18:00-20:30,陈应时先生在上海音乐学院教学大楼208教室作了一场八十周年校庆学术报告,题为《我的敦煌乐谱研究》。

2017年5月,先生应约将《我的敦煌乐谱研究》发表于《浙江艺术职业学院学报》。令人痛心的是,陈先生殚精竭虑,不幸积劳成疾,仙逝于2020年6月12日。《我的敦煌乐谱研究》也就成了绝笔之作。

和以往艰深的学术论文相比,《我的敦煌乐谱研究》娓娓道来,夹叙夹议,侧重梳理与回顾,其内容真切、语言平实,道尽了先生与敦煌乐谱的不解之缘。

往年的8月20日,我总会给先生奉上一份生日蛋糕。今天,我就奉上这份2007年校庆学术报告实录,以铭记先生忘我、严谨、坦诚的学术精神,还有那些不绝于耳的持久掌声。

大家好!先自我介绍一下,我叫陈应时。我1956年进入附中,至今已有51年校龄,若不算附中的三年,也有48年了。这里,我是最大的,在座的都是我的学弟学妹。和大家说点什么呢?戴微老师通知我在校庆期间要开个讲座,恰巧中国音协也通知我,说我的《敦煌乐谱解译辨证》获得了2007年第6届中国音乐金钟奖——理论评论金奖(掌声)。这真让我“受宠若惊”。借此机会,谈谈我的敦煌乐谱研究,供大家参考。

下面正式开始。首先,我来简要介绍敦煌乐谱,敦煌乐谱又名敦煌琵琶谱,因其发源地敦煌而得名。那么,什么是敦煌乐谱,它是什么形态?又是如何发现的呢?请看短片。(播放短片)

我们先来认识敦煌乐谱。该谱由法国语言学家伯希和(P.Pelliot)编号,有P.3808、P.3539与P.3719三种。

P.3808的敦煌乐谱在《长兴四年中兴殿应圣节讲经文》经卷的背面,记有《品弄》、《倾杯乐》等25首乐曲;P.3719的敦煌乐谱是曲名为《浣溪沙》残谱。P.3539的敦煌乐谱在经卷的背面,写有20个琵琶谱字。

具体说来,P.3808的乐曲按三种不同的笔迹分为三组:第1曲《品弄》到第10曲《又慢曲子》为第一组;第11曲《佚名》至第20曲《长沙女引》为第二组;第21曲《佚名》至第25曲《水鼓子》为第三组。其中,第10首与第11曲之间留有一定的空白,第11的曲名没有,其笔迹也完全不同于前十首。这样一来,乐谱的不完整与经卷的完整形成了明显的对比,由此提供了一个重要信息:先有乐谱,后有经卷。经卷上的抄写年代是长兴四年(公元933年),那么,乐谱的产生年代必然是长兴四年之前。这一结论由香港中文大学饶宗颐教授推定,这一推定使敦煌乐谱抄写年代的问题有了一个令人信服的答案。

再看P.3539的20个谱字。

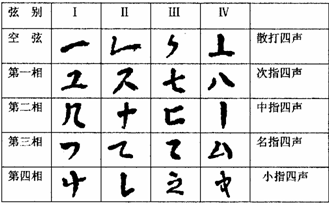

这些谱字旁注有“散打四声”、“次指四声”、“中指四声”、“名指四声”与“小指四声”。这正合于林谦三订定唐代四弦四相琵琶上的二十个音位。散打四声就是空弦的四声,次指四声就是食指按在第一相上的四声,中指四声即意味着中指按在第二相上的四声,依此类推、对号入座。所以,这20个谱字非常重要,它有力证明了敦煌乐谱的谱式就是琵琶谱。那么,接下来的工作就是解译琵琶的定弦了,因为有了定弦就可以得知琵琶谱字所指代的具体音高,从而可以解决敦煌乐谱的旋律问题。

我们说,音乐有旋律与节奏两大要素。旋律有了,接下来的一步就是解决节奏。一句话,解译敦煌乐谱就是解决定弦与节奏两大问题。以上先介绍敦煌乐谱的概况,下面再细说我对其研究的三个阶段。

第一,起步学习阶段。

我从1982年发表第一篇关于敦煌乐谱的文章,一直到2005年《敦煌乐谱解译辨证》一书的正式出版,其间有23年之久。发文章之前我和大家一样,也是个“白丁”。那么,我如何学习敦煌乐谱?首先还需感谢共产党,因为我是调干生,从附中到大学,每月都发助学金,吃饭12块,还有16块钱可以买买书、逢年过节还可以孝敬老母亲。所以,生活有保障,可以让我安心学习。其次,我经受过文化大革命的洗礼。别人文革十年,而我十六年。为什么会多六年呢?因为我的老师于会泳文革时当了文化部部长,他看得起我,把我也带到了北京,在录音录像组当了个小头头。后来,“四人帮”倒台后,我老师自杀了,我也就成了“孤儿”。所以,当文革结束别人都去工作时,我还在受审查、隔离,虽每月照发工资60元,但就不让你工作。现在你们不觉得,当时这种感觉是很难受的。记得在北京隔离期间,我知道进去会有一段时间,就让我爱人准备了英文版《毛选》和英汉字典。于是,在写审查资料之余,我就开始了英文版《毛选》的学习,这就好比进了一个英语短期培训班,十分奏效。当我通读第二遍《毛选》时,就出去了。文革结束后,我决心还是要回头搞业务,可当时也没书看,就天天跟着广播学日语。总之,我说这些话的意思,无非是想表达:文革中的处境,反而有利于我自由自在地学习,这对我的敦煌琵琶谱研究大有益处。

一次,在北图,我看到了赵如兰用英文写的《宋代音乐资料译释》,我试着通读了一遍,从中学到不少知识。书中提到,中国于宋代以前,有古琴《幽兰》文字谱,其后有敦煌乐谱,再晚才有姜白石的俗字谱。这令我想起上音求学时,在陕西路的旧书摊上买过一本关于敦煌乐谱的打折书,当时也看不懂,买回来放在一旁了。你们看,这是定价,0.5元,旁边还有一个红章,什么意思呢?折扣章!打了七折,0.35元!(众笑)其实,这本书就是赵如兰提到的《敦煌琵琶谱的解读研究》(林谦三著,潘怀素译,1957年版)。这时,我才真正开始关注并阅读这本尘封已久的书!

读完该书,方知林氏于1938年曾写过一篇解读的试论——日文本《琵琶古谱之研究》。其后,于 1955年还写有英文本《中国敦煌古代琵琶谱的解读研究》。我手中的是1957年中译本《敦煌琵琶谱的解读研究》。从其字里行间可知,这本书是在前两本的基础上增删而成。为更清楚地比较,我设法找到1955年的英文本,通过比对,知道了二者之间的异同,何处增加何处删减,皆一目了然。尤其是中文本里读不通的地方,在对照英文本之后,就较为清楚了,比如,中译本有“例19”的字样,但怎么也找不到第19谱例。然而,翻看英文本则知,“例19”是“repeat 19”的误译,其真正含义是指一个谱字重复十九次。如此一来,中英对照,有些诸如翻译上的问题就解决了。但是,林氏1938年的日文本,我仍然找寻不到。

这一期间,我在北图又读到日本音乐期刊《音乐艺术》上,日本学者关鼎与东川清一关于中国“调”与“调式”的探讨。我也参与了他们的讨论,发表了自己的看法,并将其交给我的日本友人小泉文夫。该文被带到日本后,译成了日文并在日本音乐学年会上给予了宣读。之后,东川清一与我取得联系,嘱我进一步写作。于是,我又请他帮助寻找林氏1938年的日文文章。不久,他寄来了林谦三的专著《雅乐——古乐谱的解读》(1969年),书中收录了林氏古谱的主要篇目,其中,仍然没有我所要的1938年本,只好作罢。但我想此书国人难以读到,便选择了《敦煌琵琶谱的解读》(陈应时译、曹允迪校,载《中国音乐》1983年第1期)、《全译五弦谱》(陈应时译、罗传开校,载《交响》1987年第2期)等文并逐个翻译出来。以此为基础,我写出了《<敦煌琵琶谱的解读>译后记》(载《民族民间音乐研究》1983年第3期),指出林谦三1957年版与1969版的内容之异同。从此,我的敦煌琵琶谱研究便一发不可收。

后来,我知道香港中文大学饶宗颐教授著有一本《敦煌琵琶谱读记》,于是就写信向他索要。他给我邮来的同时,另外又告知他有林氏1938年版的文章,并且已经翻成中文了。这让我喜出望外,随请他将其所译的中文稿寄过来,在我们学报(《音乐艺术》)上发表。

我看了这些文论之后,脑海里又有了新想法。当时,关于《幽兰》谱的研究有一个《幽兰研究实录》。那么,敦煌乐谱也可以有一个吗,于是,我一口气写了《敦煌乐谱研究实录初篇》(载《阳关》1983年第3、4期)、《敦煌乐谱研究实录补遗》(载《阳关》1984年第3期),以及《敦煌乐谱研究实录续篇》(载《中国敦煌吐鲁番学会通讯》1986年第3期)等三篇文章。后来,这三篇“实录”也被饶宗颐教授看到了,他刚巧在编一个《敦煌琵琶谱论文集》,觉得我这三个“实录”写得蛮好,就一块儿被收进了论文集,还取了一个好听的名字“敦煌乐谱论著书录解题”。

你们看,最早的敦煌乐谱研究是1938年林谦三与平出久雄的《琵琶古谱之研究》,接下来是王重民的《敦煌曲子词集》、任二北《敦煌曲初探》,再下来就是林谦三1955年的英文本《中国敦煌古代琵琶谱的解读研究》和1957年的中译本《敦煌琵琶谱的解读研究》,除此之外,林氏还有一个1969年的日文本《敦煌琵琶谱的解读》,等等。通过比较这些不同时期的文论,我就很清楚林氏观点的变化及其变化的来龙去脉了。另外,这里一共收集了49种著作或论文,除了吵架的、吹捧性的之外,1989年之前所有涉及敦煌乐谱的学术文章,皆收在内。

刚才说了,这一时期是我的起步学习阶段。我学了,但还要学以致用,不光是翻译,我还要参与研讨。当时,叶栋在《音乐艺术》1982年第1期和第2期上,连续发表了《敦煌曲谱研究》,引起了很大的轰动,为何会轰动?因为十年文革压制了学术研究,谁都不知道外面的世界,而且,任二北在其《敦煌曲初探》里有这么一句话:敦煌乐谱是我们中国的,但现在流落在海外由外国人研究,我们国人不去研究,是一种耻辱。所以,这时有一个中国人叶栋出来,啪!各方媒体就争相报道,称千年天书,已由中国人成功解译了。一时间,叶栋成了家喻户晓、妇孺皆知的明星。国人以为,中国的古谱由中国人研究就可以洗去耻辱、扬眉吐气了,哪里去管解译的结果正确与否。然而,还是有反面的声音。毛继增在与杨荫浏先生畅谈三次之后,写成了《敦煌曲谱破译质疑》(载《音乐研究》1982年第3期),大致是说,叶栋的研究路子与林谦三一致,即把敦煌乐谱认定为琵琶谱,此路难以通行,故叶栋的研究仍难以令人相信是破译成功了。此前,叶栋曾兴冲冲地拿着译好的乐谱去拜见杨先生,结果遭到斥责,现在又遭到公开发文反对,可想其受到的打击就更大了。所以,我来了!我要参与研讨!(众笑)我的《解译敦煌曲谱的第一把钥匙》(载《中国音乐》1982年第4期)。指出了P3539中的20个谱字和P3808中的25首乐曲所用的谱字基本相同,足以证明敦煌乐谱的谱式就是琵琶谱。只要定弦定出来,20个谱字一一对号,敦煌乐谱就译出来了。如果将敦煌乐谱作为筚篥谱,那么筚篥本身也没有20个音孔,当然也吹不出20个音来啊!这肯定是不对的。同时,我又在《广州音乐学院学报》1982年第4期上发了一篇《应该如何评论〈敦煌曲谱研究〉》。当时,只要是关于敦煌乐谱的文章,人家都会要,你一讲敦煌乐谱,就会说:“你快点来,快点来!”(众笑)写这篇文章时我知道,毛继增否定叶栋的意见,肯定也代表了杨先生的意见,因为他和杨先生畅谈了三次。但我这个人从来不迷信权威,虽然我很尊敬杨先生,他待我也很客气,但在学术观点上我绝不会盲从,有不对的地方,我一定会提出,从不含糊。就拿P.3539中的20个谱字来说,它们已经是琵琶谱字的最好论证,而毛文(指毛继增的文章,以下同)却说:可能是筚篥谱,可能是……。学术研究怎么可以用“可能”呢?所以我在《应该如何评论〈敦煌曲谱研究〉》的结尾写到:“叶文综合在前人的研究成果的基础上有所前进,并非如毛文所说那样一无可取,是一次失败。当然,叶文中的译谱能否成立,还需进一步研究,这里就不一一讨论了,待有机会时,另文专叙”。但是,当时的叶栋这一点可能没在意,他光看到前面好像我在帮他讲话,所以当我回沪时,他找到我说:“你很好啊!我们南边与他们北边就是两条路子”。我一听,心里不由得啊呀一声!我下面还有一篇文章呢,要讲你啦!

我的《评敦煌乐谱研究》在《中国音乐》1983年第1期出来了,评什么呢?第一、叶栋《敦煌曲谱研究》(以下简称《研究》)对前人的成果评价似乎不恰当,《研究》认为林谦三前十曲的定弦与节奏不对,不能用一两句话就加以否定而是要说明理由。第二、《研究》在沿用前人成果时,不够谨慎,在学术研究中,引用前人,无论是中国人,或是外国人的成果是一种正常现象,但除了要做出明确的交待之外,否则作抄袭论处。这就是说到底哪个是你的,哪个是别人的,要讲清楚。还有,要对没有成为定论或是有争议的观进行再论证,否则就不能被更多的人接受。这就是说你要讲出你的道理来,不然就没有说服力。第三,《研究》在否定前人研究时,尚缺少科学性的论据。最后还有一点,我认为是讲到点子上来了,那就是:我们解译古谱就像文物界修复古董一样,力求保持其原来的面貌,修复文物古董不是以是否美观为标准,而是以达到恢复其原样为目的,翻译古谱也同样不能以是否好听为标准,应以达到恢复音乐语言为目的,这样,才使它们具有真正的史料价值。所以,严肃的古谱翻译者当在译谱中遇到困难时,并在一时解决不了的情况下,他们宁可暂时仍用原谱符号而不作翻译,而《研究》在另立敦煌曲谱前十曲的定弦——d f g c1时,发现第三弦第三相上有很多首调唱名的升do,古代音阶中不会有那么多的升do啊,这个时候,译谱者应该首先考虑并检查自己推定的定弦是否正确。然而《研究》却在不说明任何理由的情况下,仅将敦煌曲谱前十曲二百多个第三弦第三相上的谱字一律改为第二弦第三相的谱字。这两个谱字的字形完全不同,不可随意改动,不管你定弦、节奏译得如何,改动谱字后的前十曲译谱都不可能被认为是敦煌曲谱的译谱了!

所以,后来我又写了一篇《敦煌曲谱研究尚须继续努力》,是什么意思呢?当时不是说敦煌乐谱已经解译成功了吗?我借用了孙中山先生的话——“革命尚未成功,同志尚须努力”,我这里的“尚须继续努力”就是这个意思,明眼人一看就能知道,我们还没有成功,不能自吹,说什么洋人不对,我们中国人推翻了洋人,中国人可以争气啦,等等。

好!这是我的起步学习阶段。学习,就要学以致用,参与研讨,要实战!学了不用就等于不学。这是我的体会,特此介绍给大家。

第二,对敦煌乐谱的探索阶段。

敦煌乐谱有这么多争论,我认为关键问题有两点,一是琵琶的定弦,二是节奏。

首先,对定弦进行探索。林谦三于1955—1957年发表了他所推定的三种定弦,即第一组B d g a;第二组A c e a;第三组A ♯c e a。其中,第二、三组的定弦比较确定,因为采用这两种定弦进行解译的话,可以使分属第二与第三组的两首同名曲《水鼓子》的旋律重合,二者曲名相同,谱字不同,前者为C调、后者为A调,唱首调唱名,二者的旋律能够重合,这就说明这两组的定弦定对了。那么,为何第一组定弦B d g a不能确定呢?因为采用这种定弦的结果是,分属第一组与第二组的两首同名曲《倾杯乐》的旋律有很多反向进行而不能重合,所以,林谦三在1969年又作了修订,将第一组定弦改为E A d a,依此定弦进行重新解译,终于发现有9个谱字可以重合。但是,我检查后认为,实际只有8个谱字,因为有1个是被涂掉的废字。

在林谦三之后,叶栋在1982年曾立第一组定弦为d f g c1。我认为其定弦不能成立,因为据此定弦,刚才讲了,会有200多个升do,所以,在重新推定琵琶定弦后,我认为林谦三在1955—1957年间所推定的三组琵琶定弦是正确的。无独有偶,应有勤等人也对叶栋所立的d f g c1提出质疑。经过商榷,叶栋接受其意见而改为d f ♭b c1,这实际上和林谦三最早所立的B d g a无本质区别,它们都是首调的“角、徵、宫、商”。这样,定弦的焦点都在第一组前十曲上,究竟是林谦三1955—1957年的B d g a,还是1969年另立的E A d a呢?根据推算,我对林氏1969年的定弦E A d a进行了检验,认为由这种定弦译出的旋律大跳颇多、音域过宽,在风格上与第二、三组乐曲相异,故该定弦不能轻易采用。

其次,对节奏进行探索。敦煌乐谱的节奏最早由林谦三在1938年第一篇论文中提出,由“图片”与“图片”两种符号组成。前者为太古拍子,后者为小拍子。用现在的话来说,太古拍子就是“板”,小拍子就是“眼”。二者合起来,就相当于节拍的板眼。但是,在1957年,林谦三又认为谱字右侧的这个“图片”非小拍子,其正确意义还未明白。到1969年,他提出这个“图片”与节拍节奏无关,而是一种表示“反拨”的演奏记号。2005年来上音参加国际古谱会议的Nelson也从这种观点。另外,对于“图片”与“图片”,还有不同的解译。叶栋译成“板”、“眼”,何昌林译成“一板三眼”,赵晓生译成“长顿”、“短顿”。

下面,我来了!(掌声)《音乐艺术》1988年第1、2期,连续发表了我的《敦煌乐谱新解》。这里,我提出了与前人不同的观点——“掣拍说”。

“掣”出自北宋沈括的《梦溪笔谈》,即“乐中有敦、掣、住三声。一敦一住,各当一字。一大字住当二字。一掣减一字。如此迟速方应节,琴瑟亦然。”

“拍”,出自南宋张炎的《词源》,即“法曲之拍,与大曲相类,每片不同。其声字疾徐,拍以应之。如大曲《降黄龙•花十六》,当用十六拍,前衮、中衮六字一拍,要停声待拍,取气轻巧。煞衮则三字一拍,盖其曲将终也。”

也就是说,我在沈括《梦溪笔谈》与张炎《词源》的记载中得到启发,取沈括的“敦”、“掣”、“住”与张炎《词源》中的“拍”,提出了“掣拍说”。确切地说,“一敦一住,各当一字”中的“敦”在乐谱中表现为一个无附加符号的单个谱字,相当于现代的一个四分音符;“一大字住当二字”中的“住”在乐谱中表现为“图片”号,相当于一个二分音符;“一掣减一字”中的“掣”在乐谱中表现为“图片”号,相当于一个八分音符。由此,“住、敦、掣”即构成音乐中“长、中、短”三种不同的时值。此外,《词源》中的“六字一拍”、“三字一拍”的“拍”在乐谱中表现为“图片”号,相当于现今之一个小节。

第三,对敦煌乐谱的再论证阶段。

我对敦煌乐谱的解译,尤其是节拍节奏的解译,主要依据的是文献记载。人家可能会问,你怎么知道文献里说的就是敦煌乐谱呢?我想也是啊,这是必须要回答的问题。所以,我对敦煌乐谱解译必须进行再论证。我思索:饶宗颐仅从粘贴乐谱的痕迹就推出敦煌乐谱的产生年代为933年之前。林谦三在只有曲名、谱字,而没有任何附加说明的乐曲中,用两首同名曲《水鼓子》的旋律重合,就论证出第二、三组琵琶定弦的正确性。他们的研究给我一种启示,那就是只能采取实证的方法,用乐谱本身的材料来证明乐谱的解译问题,这就是我再论证阶段研究的主导思想。于是,我写成了《敦煌乐谱第一卷琵琶定弦的验证》、《敦煌乐谱<品弄>》、《敦煌乐谱<倾杯乐>》等文章。

好,一个机会来了!我的敦煌乐谱研究被纳入上海市教委2003年的科研项目。当时,我只想把从前的研究作一综合的梳理。我没想到的是,在梳理的过程中,又有了新发现!于是,我花了两年时间,于2005年写成了这本《敦煌乐谱解译辨证》。

一、敦煌乐谱的谱字音位辨证

如第一弦第二相的“图片”与第一弦第四相的“图片”常常颠倒。这时,需找出一个参照物,即“图片”,它位于第二弦的空弦,其音高等于“图片”,“图片”与“图片”的音位不能颠倒,否则,“图片”的音高就无法等同于“图片”。

二、敦煌乐谱定弦辨证

此处借用古琴“异位同声相应”的调弦方法加以检验。如第1曲《品弄》用了“图片图片图片”,而第2曲《品弄》却用了“图片图片图片”,不难理解,“图片”与“图片”是同度,二者分别位于第一弦第二相与第二弦空弦,由此亦推出第一、二弦的空弦必然是小三度。

三、敦煌乐谱节拍节奏辨证

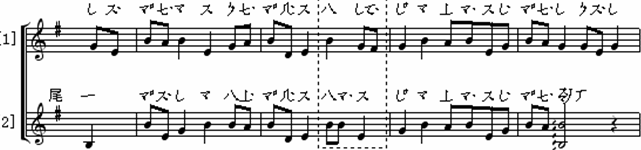

关于“敦、掣、住”的辩证,也是用相同旋律,请看第7曲《又曲子》的“头”与“尾”。

“尾”是“头”的变化重复。上图虚线框中单一谱字就是一个“敦”字,译成四分音符;“图片”就是一个“掣”字,译成八分音符。一个四分音符等于两个八分音符,反之亦然。因此,这一小节有力说明了“敦”与“掣”在时值上的对应关系。

四、同名曲比较研究

这里有一个最重要的发现,那就是《倾杯乐》的旋律重合!当年,林谦三只合了8个谱字,而按照我的解译,有大片大片的旋律都能合上。见下图。

第3曲《倾杯乐》是G调、角调式,第12曲《倾杯乐》是C调、宫调式。C宫调与B角调要想合,必须是相同的调式,相同的调高才行啊,否则,谁能合上?苦思冥想,终于顿悟:这两个调不就是上四下五的关系么?!这不就是变宫为角与清角为宫么?!如果把G调的角转成清角,即清角为宫,或者把C调的宫转成变宫,即变宫为角,这样不就转过来了么?这就像我第一次发现的“掣拍”一样,兴奋不已,我从床上一跃而起,马上去写。啊呀!终于合上啦!(众笑、鼓掌)当然,其中夹带点变奏与加花,也是允许的。

解决了同名曲《倾杯乐》的重合问题,一方面固定了三组琵琶定弦,一方面印证了“掣拍说”。这就好比一把尺,你可以用它度量定弦、节奏、音位等问题。林谦三为什么没有合上《倾杯乐》?就是因为他没有用掣拍,也没有用对曾经正确判定的定弦。因此,《倾杯乐》重合的学术价值,不仅解决了定弦问题,也解决了节拍节奏问题。

当然,谁要推翻,谁就必须拿出重合更多的旋律来,我想你们拿不出,不信试试,(众笑)我愿当靶子,你们来打,把我打倒最好!但原则是:重合的要比我多。

下面是结束语。

送给大家三句话。第一,不学必然无术,学了不用等于不学。第二,学术研究先发现问题,再去解决问题,这一点很重要。我们都是搞学术研究的,题目出不来,是你问题没有发现,解决好问题,文章就出来了。怎么去发现问题呢,只有多看,比较谁对谁错。第三点,做学问,不要急于求成,要先造砖后造屋!什么意思呢?就是先写论文,慢慢写书,一开始写书就不免东抄西抄,东西都不是自己的,砖很结实,你的房子就盖起来了,就是你的了。补充一点,做文、著述,一定要立说,什么是立说?就是要有自己的观点,不是重复别人的,人家已经说过的,还要你讲什么?应该说什么不对、为什么不对。很多书,观点没有,学术价值也就没有。

我再重申一下:我愿意成为大家的靶子,希望(大家)把我打倒。你们若能将敦煌乐谱的旋律重合越多,我,自愿认输,投降!谢谢大家!(持久的掌声)