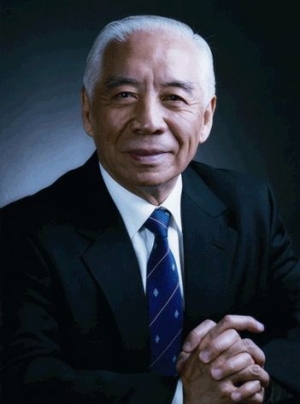

吴祖强先生是我国音乐界“德艺双馨”老艺术家的代表,晚年仍笔耕不辍,这不仅体现在他的作品中,同时也体现在他的文字当中。值得指出的是,他的文字体现出一种强烈的社会责任感,《七老八十集》就是这样一本读物。

该文集收录了吴先生于1997—2007年十年间发表在各类期刊、报刊等出版物中的、与音乐或音乐生活相关的文字共约25万字,涵盖“研讨文论”“听乐评述”“抒怀随笔”等不同类型,由中央音乐学院出版社于2007年出版。其间与先生有过交往的、曾为中国音乐界做出重要贡献的音乐界的长辈、同事、好友都被他一一收录书中。这些文字无一不体现老一代作曲家在学术上的勤奋与严谨,无一不体现他对所挚爱的音乐界与后生晚辈的殷切嘱托与希望。

出版社将陆续发出3期吴祖强先生专题文章,文字均节选自《七老八十集》,以纪念这位对中国音乐发展做出巨大贡献的作曲家。

2006年2月11日,在由香港柏斯琴行和上海音乐学院联合主办的“第三届亚洲青少年音乐比赛”活动中,吴祖强教授受邀参加了主办方特别举行的“音乐学院院长论坛”并进行了专题发言。以下是他发言的主要内容。

大家好!首先应该要谢谢活动的主持者盛情邀请我在这次全国音乐学院院长论坛上发言,我已离开学院院长实职多年,时过境迁,大概也谈不出什么会使大家感兴趣的见解了。套用一句如今常听到的年轻人表示歉意的时髦词儿:“不好意思。”也许只是浪费诸位的宝贵时间。

“论坛”所设定的题目是《专业音乐教育——世界与中国》 (我想应改为 “中国与世界”),题目很大,我试着说一点想法,不妥请指正。

一般认为,近现代中国专业音乐教育是在上个世纪,即20世纪初的“五四”新文化运动影响下逐渐起步。早些时已出现并逐渐流传的“学堂乐歌”和1922年秋天正式成立北京大学“音乐传习所”算起,迄今也已经历了近百年的历程。必须承认的是,我国专业音乐教育的规模和水平能达到现今的水平,是好几代人艰辛奋斗的结果,今天能有这么多位音乐学院院长在一起座谈就是例证。

打开国门的起步

中国具有数千年悠久文化积累,音乐当然也包括在内。但由于长期封建帝王体制,特别是在近数百年欧洲并带动美、亚、澳取得巨大进展时,反而自我闭锁,进取乏力,终于导致国势衰败,沦为西方及周边列强国家肆行欺凌的对象。

1911 年“辛亥革命”推翻清廷封建统治,社会和文化生活的积极变革在此前后也开始有所显露。毋庸讳言,其实不少新的做法和想法,也是从世界另一方传过来的。文化方面音乐可被认为是排在前列的类别,专业音乐教育起步之初实际便是以西方业已定型的模式为主要参照对象。文化界人士当时对此看法分歧很大,主要问题也是后来所谓“洋”“土”之争。

不过无论如何,重视教育和音乐在此时毕竟已是社会上各界有识之士的共同看法,西方经验值得效仿,民族传统不能拋弃的见解也日渐获得音乐界大多数人们的认可。

因此,在20世纪二三十年代正式起步的我国近现代专业音乐教育所显示的欧美专业音乐教育模式及欧洲古典和浪漫时期音乐影响自是不言而喻,音乐院校中虽然强调但比例其实不算太大的“国乐”部分,却也渗入了某些西方音乐理念和教学方式。现在状况当然已有了很大不同。

步履蹒跚中前行

话虽如此,不过近百年来专业音乐教育在我国的发展也远非一帆风顺,步履坎坷,起起落落。北大音乐传习所开办5年即遭封闭,随后的专业音乐院校主要只有易地新办的上海音乐专科学校和抗日战争期间在重庆青木关成立的国立音乐院,该院在抗战胜利二战结束后迁返南京。抗日战争和解放战争时期共产党领导的根据地和解放区,如陕北延安鲁迅艺术学院音乐系也曾在极其艰难条件下为培养战争时期音乐专业人才做过不少努力,办学骨干和师资来源与特别是此前的上海音专关系比较密切。我国专业音乐教育,尤其是大陆地区获得较大规模发展乃是中华人民共和国成立之后,但也遭遇长达10年的“文革”浩劫。直到实行改革开放政策以来才又逐渐为专业音乐教育的阔步前进提供了比较优越环境和条件。

广泛交流中发展

应该着重指出的是,伴随国家各方面的快速进展,我国与世界各国的交往日益频繁,在广泛的文化交流中音乐的作用和影响愈加深入,专业上的交往沟通十分有助于专业音乐教育的进步,世界上许多知名音乐家所给予我国专业音乐人才培养方面的关注和直接帮助、指导,大大推动并促进了我国专业音乐人才的成长和水平的快速提高。我国专业音乐教育起步之初便有曾在国外留学的音乐家义无反顾地投身于这项工作,并聘用了一些当时流亡我国的犹太及俄罗斯的音乐家参与我国专业音乐教育的开拓,特别是西洋乐器演奏和歌唱专业,发挥了很好作用。建国后由国家正式派往主要是苏联及东欧的留学生中音乐专业的比例也逐渐增大,这些留学生学成归国后大都成为我国现代专业音乐教育师资和工作骨干,并增强了我国音乐界和国际乐坛的联系。一个时期还通过友好国家间文化协定有过相当数量“兄弟国家”音乐专家前来我国协助办学、讲学、授课,在规范和提高我国专业音乐教育水平方面起了不小作用,影响及于全国音乐教育领域。这些都是近数十年我国音乐教育各不同专业学科普遍得以获得巨大进展的重要因素。

全面融入于世界

专业音乐教育进入21世纪实际已形成世界多数院校近似格局。各国著名音乐家来我国演出、讲学,参加我国重大音乐节日活动更为热切积极,我国去各国自费留学、公派进修的音乐学子,在职教师的数量逐年增长,不断扩大的“海归”行列则为各专业音乐院校提供了丰富的师资新来源,非常有利于今后师资队伍的壮大,助长了专业音乐人才培养的气势和水平持续提高的力度和幅度。

钢琴音乐的发展

鉴于此次“音乐学院院长论坛”举办背景乃是“第三届亚洲青少年音乐比赛”活动,这是由香港柏斯琴行和上海音乐学院联合主办的一项钢琴艺术国际赛事,因而,特别说几句在论坛主题中并未曾明确列出的有关钢琴方面内容。

钢琴这件乐器在西方被称作“乐器之王”,其创制和完善经历了几乎整个18世纪,仅就欧洲古典及近现代音乐而言,钢琴在其中的极其重要位置是无可替代的,在西方社会音乐生活中的影响则可认为应已属无人不知。但对中国来说,这件“庞然大物”不仅与自己民族音乐传统毫无历史关联,传入时间也不能说长久。可是谁能料到它在今天我国社会音乐生活中也已清晰体现出其确实难以撼动的地位,且竟还可以成为全国数十或甚至上百万琴童追逐目标?若从商业角度提及国外进口和已形成产业的国产钢琴则无论就贸易或制造业方面观察,在乐器界其“王”位也已显而易见。

讲到钢琴和专业音乐教育的关系,其重要性更可认为是与我国专业音教事业的进展而同步扩大。在专业音乐院校中钢琴是可以独立建系的唯一乐器,除了培养专业演奏艺术人才,对其他所有不同主科学生,钢琴早已被规定为必修副科,是所有主修音乐学生必须不同程度认真掌握的专业辅助技能和艺术陶冶。也因此,如今在谈及某一专业音乐院校的规模和水平时,甚至会以其拥有的钢琴数量和质量高低作为衡量其规模和水准的重要标志,即使在目前科技突飞猛进时刻,专业音乐教育的设备项目已然急剧多样化,钢琴也仍处于主体基本建设最重要组成部份。

说钢琴在我国专业音乐教育百年发展过程中是中国与世界或世界与中国沟通、交流的众目暌睽见证和显著标志,我以为是并不过分的。中国已为世界钢琴艺术做出了积极贡献,也培育了在国际乐坛引起轰动效应的多位钢琴演奏家,中国作曲家也逐渐为乐坛添了一些受到听众和演奏者欢迎的具有民族特色的曲目。这是中国对世界音乐文化向中国的给予的真诚回报。