【内容提要】《韶》乐作为中国音乐史上具有重要影响力的一部乐舞作品,已经成为中国礼乐文化的代表作之一,其影响力已经突破自身,漫延到整个中国礼乐制度文化中。对这样一部具有重要历史地位作品的复原,不应该仅是对其音乐本体形态进行想象式的古风音乐创作,而是应当在把握《韶》乐文化内涵和音乐本体创制理念下的复原,是接续中国礼乐制度、深入挖掘中国传统乐文化下的一次创新。创新并不意味着可以脱离《韶》乐的文化本体,而是要建立在历史因循下复原。《中和韶乐》作为中国明清时期雅乐在当下的遗存,对其研究有利于我们今天认识和感知古代雅乐形态,直接提供《韶》乐复原的音乐材料。因此《韶》乐复原是解读文化表象、挖掘创制理念、复原古乐本体三方面工作的集合体。

【关 键 词】《韶》乐;礼乐制度;雅乐;复原;《中和韶乐》

在 2021年公布的第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录中,天坛神乐署《中和韶乐》位列其中。同年 10月,由中央音乐学院音乐文化高等研究院与中共韶关市委宣传部联合主办的“全国首届《韶》乐文化专题研讨会”在北京召开,关于《韶》乐的讨论再次成为学术研究的焦点。在中国传统音乐文化与儒家文化中,《韶》乐具有重要的地位与价值,因此复原《韶》乐也成为《韶》乐研究的重要课题之一。

在讨论恢复或复原《韶》乐时,我们应当首先论证清楚《韶》乐的具体内涵。《韶》乐相传为舜时代的乐舞。《吕氏春秋 ·古乐》篇记载:“帝舜乃命质修《九韶》《六列》《六英》以明帝德。 ”[1]到周代,《韶》被列入“六代乐舞”用于祭祀“四望”。孔子曾在齐国观看《韶》乐,评论其“尽善尽美”。西汉时《韶》乐被更名为《文始》。至此我们可以认为,《韶》乐是舜时一部乐舞作品,其后传至周代作为“六代乐舞”之一,孔子曾在齐国观看。如果将《韶》乐只定义为历史中的一部乐舞作品,则《韶》乐恢复或复原工作则不可论、不可考且无意义。为何?假如认定舜时有这样一部名为《韶》的乐舞作品,则孔子所看到的《韶》乐,定不会为舜时的原貌。通过对原始社会和周代出土乐器的考古资料研究,这是显而易见,毋庸多论的。汉代《文始》与此后朝代中有“韶”字的乐舞则也不会是孔子所看《韶》乐之原貌。所以仅从一部乐舞作品论,我们要复原什么?复原什么时代的《韶》乐?复原孔子所看到的《韶》乐?用什么材料复原?复原工作显然是难以进行的。但作为中国传统音乐文化中具有极高地位的《韶》乐,显然不能仅以一部作品论,若如此,后世也不会对《韶》乐进行孜孜以求的探寻。在认识《韶》乐时,我们应当将《韶》乐放在中国礼乐制度文化中进行考虑,在全面充分认识到《韶》乐文化内涵时,将《韶》乐抽象化,作为礼乐文化中雅乐一系的表象时,我们可知《韶》乐在传统音乐文化中一脉相承,复原《韶》乐具有音乐史学研究与挖掘传统文化深层内涵的双重价值。

一、礼乐一脉的文化传承——《韶》乐的文化表象

《韶》乐作为历史中真实存在过的乐舞作品,经孔子的评论与推崇,成为后世礼乐文化与音乐美学中具有崇高含义的文化事象与雅乐的典范。其在历史的发展中已经突破了一部作品的本体存在,而成为政治、文化、艺术中具有“道学”“天理”的文化表象。宋代大儒周敦颐在谈到“礼”和“乐”关系时指出:“礼,理也;乐,和也。阴阳理而后和。君君臣臣、父父子子、兄兄弟弟、夫夫妇妇,万物各得其理然后和。故礼先而乐后。 ”[2]周敦颐作为宋明理学开端之人物,其从儒家思想的视角下对“礼”和“乐”之关系进行论证,其认为“礼乐”相和,阴阳相协,而“礼”为“理”,先于“乐”。因此礼乐制度在中国文化中具有“原点”的含义,而“乐”在礼乐文化中具有支撑作用,《韶》乐则成为“礼乐”之“乐”的经典范式。由此,《韶》乐在礼乐乃至整个中国传统文化中的重要价值可见一斑。

礼乐文化是中国传统乐文化中最具理论丰富性和实践多样性的文化整体,从礼乐的萌芽到确立与发展,《韶》乐作为一种文化表象贯穿始终。项阳曾提到礼乐制度的两个节点:“前一节点重在部落氏族方国阶段乐从俗到礼俗、进而与国家礼制相须为用的过程,形成了影响中国三千年礼制仪式用乐的主导脉络。”[3]在礼乐制度确立之前的礼俗阶段可以称此时为礼乐制度的滥觞阶段,而舜正处于这一时期。《尚书》记载:“帝曰:臣作朕股肱耳目。予欲左右有民,汝翼。……予欲闻六律五声八音,在治忽,以出纳五言,汝听。予违汝弼,汝无面从,退有后言。钦四邻。”[4]这里舜在阐释如何治理国家,指出听“六律、五声、八音”,从音乐中考察政治,将音乐与政治的得失相联系。其后“夔曰:‘戛击鸣球、搏拊、琴瑟,以咏。’祖考来格,虞宾在位,群后德让。下管鼗鼓,合止柷敔。笙镛以间,鸟兽跄跄;箫韶九成,凤皇 [凰 ]来仪。夔曰:‘於!予击石拊石,百兽率舞’ ”[5]。文献展现出后人追忆舜时《韶》乐的演奏场面,在礼乐制度确立之前,《韶》乐已成为远古礼俗用乐之代表。周公“制礼作乐”建立礼乐制度,《韶》乐依旧有重要地位和作用。根据《周礼 ·大司乐》记载,《韶》乐被用于祭祀“四望”,成为周代“六代乐舞”之一。可见此时《韶》乐在西周礼乐制度中的重要作用。春秋时期孔子曾在齐国观看《韶》乐并作出评价,《论语》有云:“子谓《韶》:‘尽美矣,又尽善也。’谓《武》:‘尽美矣,未尽善也。’”[6]孔子对《韶》乐的推崇使得“尽善尽美”成为后世礼乐审美的重要准则。

《隋书 ·音乐志》记载:“周有六代之乐,至《韶》《武》而已。秦始皇改周舞曰《五行》,汉高帝改《韶舞》曰《文始》,以示不相袭也。又造《武德》,自表其功,故高帝庙奏《武德》《文始》《五行》之舞。又作《昭容》《礼容》,增演其意。《昭容》生于《武德》,盖犹古之《韶》也。《礼容》生于《文始》,矫秦之《五行》也。文帝又作《四时》之舞,故孝景帝立,追述先功,采《武德舞》作《昭德舞》,被之管弦,荐于太宗之庙。孝宣采《昭德舞》为《盛德舞》,更造新歌,荐于武帝之庙。据此而言,递相因袭,纵有改作,并宗于《韶》。”[7]可见《韶》乐在西汉的流传脉络,主要被用于宗庙祭祀中,其各乐章改编以《韶》乐为宗。至此《韶》乐一直处于礼乐制度中的核心为用。北宋宋徽宗在创设《大晟乐》的缘由时讲到:“昔尧有《大章》,舜有《大韶》,三代之王亦各异名。今追千载而成一代之制,宜赐新乐之名曰《大晟》,朕将荐郊庙、享鬼神、和万邦,与天下共之。”[8]宋徽宗诏书中将设立《大晟乐》也看作从《大章》《大韶》一脉相传而来,此时的《大晟乐》可以看作将《韶》乐作为文化表象下的新创,也可将其称为北宋时的《韶》乐复原。《韶》乐在此时已经脱离了历史中的具体物质承载,而成为礼乐的表象。譬如宋代诸多礼乐乐章中关于《韶》乐表象意义的用法,《绍兴亲享明堂二十六首》中尚书捧俎《禧安》乐章中有“展牲登俎,《箫韶》在庭。羞陈五室,意彻三灵” [9]一句;《真宗汾阴礼毕亲谢元德皇后室三首》中迎神《肃安》乐章中有“閟宫奕奕,《韶》乐洋洋。牲币虔布,几筵肃张” [10]一句;《雍熙享先农六首》奉俎《丰安》乐章中有“肃陈《韶》舞,祗荐牺牲。乃逆黄道,以率躬耕” [11]一句;《建隆乾德朝会乐章二十八首》上寿《禧安》乐章中有“舜《韶》更奏,尧酒浮觞。皇情载怿,洪算无疆” [12]一句。可见在宋代《韶》乐已经在雅乐创制作为文化表象存在,宋徽宗制作的《大晟乐》诏书中,“今追千载而成一代之制” [13]可以看作《大晟乐》的制作归类在《韶》乐在当时礼乐制度中的重新复原。至明清时《中和韶乐》的出现更可以被看作恢复了《韶》乐的历史传统。《明史》记载:“(洪武)二十六年又定殿中《韶》乐,箫十二、笙十二、排箫四、横笛十二、埙四、篪四、琴十、瑟四、编钟二、编磬二、应鼓二、柷一、敔一、捕拊二。 ”[14]

通过上述对《韶》乐历史脉络的简要梳理,可以知道《韶》乐起源于舜的时代,在西周成为礼乐制度中“六代乐舞”之一,经孔子对其极为推崇后,在儒家学者的塑造下成为后世王朝雅乐创作的蓝本。后世王朝也将其创制的雅乐与孔子时的《韶》乐接通,将《韶》乐作为文化表象意义,在这样的背景下将音声技艺用于承托雅乐。所以我们在讨论复原《韶》乐工作时,应当首先了解历史中《韶》乐的内涵,《韶》乐的发展与礼乐制度紧密不可分割,也正是一代代王朝君主在“王者功成作乐”的理念下“制礼作乐”,不断延续和发展了《韶》乐。

二、“古之乐”与“今之乐”——《韶》乐形态的创制理念

在古代礼乐制度的历史上,《韶》乐作为雅乐创制的文化表象,其背后有一套专为其服务的音乐创制理念。孔子提出的“尽善尽美”成为后世雅乐创制准则,因此在雅乐创制中,“善”成为音乐形态所要集中反映的内容。西汉董仲舒在《春秋繁露》中讲:“缘此以论礼,礼之所重者在其志。志敬而节具,则君子予之知礼:志和而音雅,则君子予之知乐志……志为质,物为文,文著于质。质不居文,文安施质?质文两备,然后其礼成。文质偏行,不得有我尔之名……然则春秋之序道也,先质而后文,右志而左物,故曰:‘礼云礼云,玉帛云乎哉!’推而前之,亦宜曰:‘朝云朝云,辞令云乎哉!’‘乐云乐云,钟鼓云乎哉!’引而后之,亦宜曰:‘丧云丧云,衣服云乎哉!’ ”[15]可见在董仲舒论证“志与文”之间的关系时,传承了自孔子以来的美学关系,这也引起了后世在雅乐创制上两种理念的讨论。

雅乐的创制“善”重于“美”,“志”重于“文”,因此在“崇圣”的情结下“古之乐”与“今之乐”的争论成为雅乐创制争论的焦点。孟子曾讲过:“今之乐犹古之乐也。”[16]但在后世中推崇“古乐”成为雅乐创制的主要理念,周敦颐认为:“古者圣王制礼法,修教化,三纲正,九畴叙,百姓大和,万物威若,乃作乐以宣八风之气,以平天下之情心。故乐声淡而不伤,和而不淫,入其耳,感其心,莫不淡且和焉。淡,则欲心平;和,则躁心释。优柔平中,德之盛也;天下化中,治之至也;是谓道配天地,古之极也。后世礼法不修,政刑苛紊,纵欲败度,下民困苦,谓古乐不足听也,代变新声,妖淫愁怨,导欲增悲,不能自止。故有贼君弃父,轻生败伦,不可禁者矣。呜呼!乐者,古以平心,今以助欲;古以宣化,今以长怨!不复古礼,不变今乐,而欲至治者,远矣!” [17]周敦颐认为“古乐”为古代圣王创制,用来平和天下、协和万邦,而“今乐”增助人欲,应当改革。周敦颐的思想集中反映了雅乐创制中重“古乐”重“道”的一面,轻视“今乐”,不认同将世俗音乐用来作为制作雅乐的材料。但也有另一方认为“今乐”与“古乐”之间并非有巨大隔阂。清代江永认为:“凡声,气也;人,亦气也。同在一气之中,其声自有流变,非人之所能御。古乐之变为新声,亦犹古礼之易为俗习,其势不得不然。今人行古礼有不安于心者,则听古乐亦岂能谐于耳乎?耳不谐则神不洽,神不洽则气不和,不洽不和亦何贵于乐?若曰乐者所以事神,非徒以悦人,则亦不然。凡神依人而行,人之所不欣畅者,神听亦未必其和平也。故古乐难复,亦无容强复,但当于令乐中去其粗厉高急繁促淫荡诸声,节奏纡徐,曲调和雅,稍近平周子之所谓淡者焉,则所以欢畅神人、移风易俗者在此矣。若不察乎流变之理,而欲高言复古,是犹以人心不安之礼强人以必行也,岂所谓知时识势者哉!” [18]从江永的表述中可以看到,“今乐”与“古乐”一样是音乐自行流变发展的结果,只要将“今乐”中粗厉高急繁促的声音去掉,就可以达到周敦颐所讲的“古乐”状态,所以雅乐的创制并非要一味复古,这种观念对我们今天《韶》乐复原工作提供了重要理论价值。

“古之乐”与“今之乐”关系的论述是《韶》乐经典化以及作为雅乐创制的范例之后,所引发的两种不同的创制理念:是一味守旧,还是随世制作?这成为历代雅乐创制所要解决的关键问题,纵观历代雅乐创制,虽然崇古理念最为主流,但各代雅乐仍是在当时音乐环境下创制,是当时儒学理念和音乐形态理论的集合体。这也表明《韶》乐作为文化表象,其形态是在不断发生变化的,但这种变化又是在崇古与复古的理念下因循而生,所以势必要在这因循中提炼出极具理论性又便于实践操作的音乐创制理论,“华夏正声”理念的出现解决了这一需求。自隋以后,历代制乐莫不以“华夏正声”的理念为核心,将“华夏正声”的音乐形态用于最高礼乐制度之中。“华夏正声”的理念对后世礼乐的制度、乐队形态、乐章文辞、乐律乐调等具有重大意义。在乐制、乐律黄钟、旋宫、乐队组合、乐器形制、乐章文辞等互有对应,是关于礼乐制度体系结构的整体创制理念。

三、《中和韶乐》形态研究——《韶》乐复原的底稿

在中国古代以《韶》乐为文化表象雅乐创制的历史中,《中和韶乐》是现存乐器、乐谱最为完整的雅乐形态。《中和韶乐》为明清两代所共有,虽在制度层面有所差异,但在音乐本体方面,两者有明显的继承关系。在对《韶》乐复原的考论中,可以将明清《中和韶乐》作为探讨古代《韶》乐样态的底稿。

中国历来的“制礼作乐”莫不是将乐律放在首位。在历代论述雅乐得失之中,律、调的得失是第一位的。朱载堉在《律吕精义》内篇第七卷《旋宫琴谱第九》中论述雅乐失传与复兴时讲:“雅乐失传,赖琴及笙二器尚在,虽与古律不无异同,若与歌声高下相协,虽不中,不远矣。以人声为律准,虽百世可知也。《诗》不云乎:‘鼓琴鼓瑟,笙磬同音。’盖笙与琴瑟一堂之乐也。以笙定琴,以琴定瑟,以琴瑟协歌咏,以定八音,则雅乐可兴矣。”[19]朱载堉在这里讲到以人声为律准,借助与古律相同的琴瑟来定八音,则雅乐可以复兴,这里论述雅乐的得失还是着眼于乐律的恢复。黄翔鹏在《宫调浅说》中讲:“中国的传统乐学理论把音、律、声、调之间的逻辑关系总称为‘宫调’……全面地、系统地阐述传统宫调理论,可以从如下几个方面进行,即传统宫调理论的律学基础;宫调范畴的乐学基本概念;律、声命名系统的宫调关系及其他系统的宫调关系。”[20]所以律、调关系的探讨是雅乐形态研究的关键内容。

关于明代雅乐乐律形态,朱载堉在《律吕精义》中说:“世之言律者,多宗蔡元定,其法备载性理书中。朱熹因之著于仪礼通解,其说益明矣。然观二子虽尝著书,而实未尝审定其音。盖儒者所明,惟律之理耳;至于听音,或未书善,抑有其要而未之得也。夫审音乃乐律之本,岂徒空言已乎?故述其造律审音之要,并辨其可疑者焉。”[21]可知明代乐律学以蔡元定学说为宗。杨荫浏在《中国音乐史纲》“金、元、明雅乐律”一节中认为,金代雅乐,来自宋《大晟乐》,其黄钟为 d1+,元代雅乐乐器也有部分来自宋代遗物,乐律依旧。《明史 ·乐志》中对明代乐律学的评语是:“大抵集汉、唐、宋、元人之旧。”[22]所以明代黄钟律高也为 “d1+”。清代乐律体系主要有康熙皇帝在《律吕正义》一书中所规定的,《四库全书总目提要》中论述道:“案造律之法必先累黍。汉魏以后,迄无定论。尺既不定,则黄钟真度亦无由得。恭惟圣祖仁皇帝天纵神圣,以纵横二黍相较。横黍百粒,适当纵黍八寸一分之限。用四率比例,推得古黄钟九寸为今尺之七寸二分九。其体积、面幂、周径皆用密率乘除,至为精密。”[23]康熙在《律吕正义》中的主要创新点在于其所创制的“十四律”体系。“十四律”的实质为没有加管口校正的三分损益同径管律。康熙抓住钟律“三分损益律”的核心原则,并应用在管律上。正因如此,康熙将律学问题放在乐学层面来解决。既然黄钟与太簇半律和,就将黄钟到太簇半律这十四律,来做一个八度,并在乐学层面进行规定。杨荫浏定清康熙黄钟律高为“ f1”。

关于《中和韶乐》节奏的问题,乾隆在对《乐律全书》的上谕中指出:“盖古乐皆主一字一音,如‘关关雎鸠、文王在上’等诗,咏歌时,自应以一字一音,庶合声,依永律,和声之义。若如朱载.所注歌诗章谱,每一字下辄用五六工等字,试以五音分注,未免一字下而有数音,是又援雅正而入于繁靡也,即以琴瑟而论,上古操缦,亦系一字一音,后世古乐失传,而制谱者,多用钩擘扫拂等法,以悦听者之耳,遂使一字而有数音,几与时曲、俗剧相似,更失古人审音知乐,能使人人声入心通之意。且如殿陛所奏《中和韶乐》,从前未免沿明季陋习,多有一字而曼引至数音者,听之殊与俗乐相近,经朕特加厘正,俾一字各还一音目。今朝会大典,钟簴铿鐄,备极庄雅,业经载入《律吕正义》,彰彰可考,独不可融洽贯通乎。 ”[24]乾隆在上谕中有几处关键点:其一,乾隆认为“古乐皆主一字一音”;其二,朱载堉记录的乐谱“每一字下辄用五六工等字”,乾隆认为不合古;其三,乾隆讲朱载堉乐谱“内填注五六工尺上等字,并未兼注宫商角徴羽字样”是不合古制,认为工尺字谱不能用于雅乐记谱;其四,乾隆提供了一个重要信息“殿陛所奏《中和韶乐》,从前未免沿明季陋习,多有一字而曼引至数音者,听之殊与俗乐相近”,这说明明代《中和韶乐》很有可能是一字多音,至乾隆时将清代《中和韶乐》重新改制为“一字一音”。

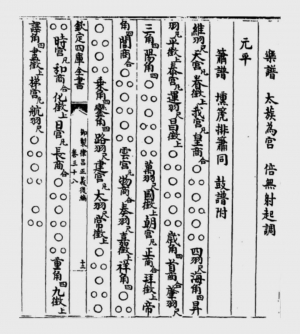

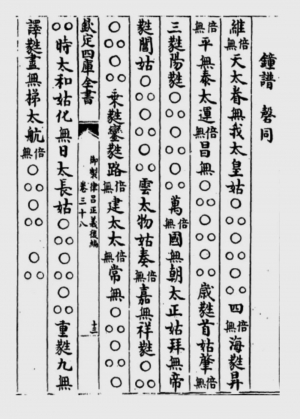

图 1、图 2均截选自《律吕正义后编》中皇帝朝会升座所奏的《中和韶乐 ·元平之章》。《律吕正义后编》中按照分谱的形式记录各类乐器所奏的音乐。箫谱采用工尺谱和宫商谱记录,钟磬谱采用律吕谱记录,从记谱中可以看到每一汉字下记录一音,符合乾隆所认为的“一字一音”,但该谱并未标出“板眼”,不知节奏如何。在清末民初刘锦藻编纂的《清朝续文献通考》中记录有嘉庆时期为太上皇制作的《中和韶乐》乐谱,其乐谱将“板眼”标出,可以看到《中和韶乐》的节奏形态。

▼图 1《中和韶乐 · 元平之章》箫谱[25]▼

▼图 2《中和韶乐 · 元平之章》钟磬谱[26]▼

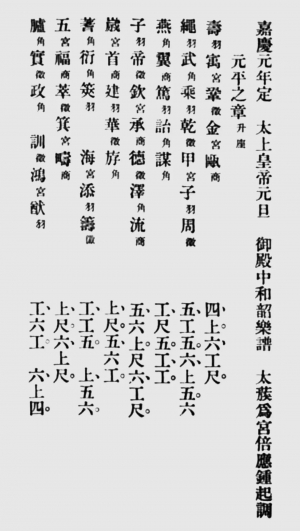

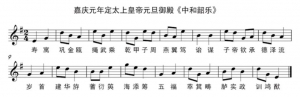

从图 3中可以看到,虽然乐谱一字对一音,但却不是一音一拍,乐曲显示出节奏律动性,可以看到作为雅乐的《中和韶乐》并非如以往所认知节奏的机械与古板。但《中和韶乐》节奏也依然很简单,没有丰富变化,这也是在雅乐创制“古之乐”理念下的创制,不会有过多的节奏变化和旋律起伏。笔者根据杨荫浏定清康熙黄钟律高为“ f1”,进行译谱,该谱以太簇为宫,也就是以 G为宫,倍应钟为羽起调。

▼图 3 太上皇帝《中和韶乐》谱[27]▼

▼谱例 1 :太上皇帝《中和韶乐》译谱▼

结 语

通过以上三部分的论证,可知在讨论复原《韶》乐时,不应机械地将《韶》乐看作哪一时代具体的音乐作品,而是应当将《韶》乐看作礼乐制度中雅乐所恢复或追求的文化表象,《韶》乐已经成为历代君主、文人心中具有神圣效应的文化典范。明确了历史中《韶》乐所具有的文化表象意义后,可以知晓《韶》乐已经突破了其自身所能承载的文化内涵,而成为中国礼乐、雅乐的典范,对推动中国传统礼乐文化的发展具有重要意义。当将《韶》乐作为雅乐的文化表象后,各代雅乐有各代雅乐之创制,“今之乐”与“古之乐”关系的讨论应当为我们树立正确的雅乐创制观念。明清《中和韶乐》作为当下遗存古代雅乐作为完整的活态样本,随着天坛神乐署《中和韶乐》成功入选国家级非物质文化遗产名录,以《中和韶乐》为底稿,在复原的基础上进行创制,在创制的过程中牢牢把掌握住《韶》乐的历史文化内涵,与历史中将《韶》乐作为文化表象一样,将我们今天的时代精神融贯其中,则《韶》乐复原工作大有可为。

【注 释】

[1]陆玖译注 .吕氏春秋(上) [M].北京:中华书局, 2011:152.

[2][15][16][17][18]蔡仲德 .中国音乐美学史资料注译(增订版) [M].北京:人民音乐出版社, 2004:612,263,96,610,805.

[3}项阳 .礼俗 ·礼制 ·礼俗——中国传统礼乐体系两个节点的意义 [J].中国音乐学, 2017(1).

[4][5]王世舜,王翠叶译注 .尚书 [M].北京:中华书局, 2012:43,50.

[6]陈晓芬,徐儒宗译注 .论语大学中庸 [M].北京:中华书局, 2011:38.

[7][唐]魏征 .隋书 [M].北京:中华书局, 2000:235.

[8][9][10][11][12][13][元 ]脱脱 .宋史 [M].北京:中华书局, 2000:2025,2094,2123,2156,2171,2025.

[14][22][清]张廷玉 .明史 [M].北京:中华书局, 2000:1007,1003.

[19][21]朱载堉 .律吕精义 [M].冯文慈点注 .北京:人民音乐出版社, 2006:388,838.

[20]黄翔鹏 .宫调浅说 [M]//中国艺术研究院音乐研究所编,黄翔鹏文存 .济南:山东文艺出版社, 2007:78.

[23][清]纪昀 .四库全书总目 [M].景印文渊阁四库全书 .台北:台湾商务印书馆,卷三十八 .

[24][清]乾隆 .乐律全书上谕 [M].景印文渊阁四库全书 .台北:台湾商务印书馆 .

[25][26][清]允禄,张照等 .律吕正义后编 [M].景印文渊阁四库全书 .台北:台湾商务印书馆,卷三十八 .

[27]刘锦藻 .清朝续文献通考 [M].北京:商务印书馆, 1936:9465.