【内容提要】从古至今,人们都是肯定《韶》乐的,认为这是歌颂舜帝的乐舞。舜帝因有禅让之德、敬天爱民之行,其为政之道、君臣之道、文武之道,都反映在这部乐舞中,并用一个宏大的形式表达出来,受到人们的尊崇,以至于成为儒家文化“政治上永恒的乡愁”。本文探讨了元代《韶舞乐成九补》的乐舞形式和审美理想,提出了《韶》乐的现代重建原则:“新韶”的创造应该有现代的审美气度、优美好听的旋律,通贯于国家、社会、学校三个层面,歌词朴素通俗,内涵却深远博大,能够入心进脑,有德之美、大之美、庄之美而成为一个时代的象征。《韶》乐的表演形式、思想内涵、政治意义和文化价值,的确是值得我们去研究思考的。

【关 键 词】《韶》乐;新韶;韶美

孔子观赏过并发生强烈感受的《韶》乐,千百年来恐怕谁也没有真正听过看过,这部古乐失传也是事实。但在儒家的文化系统中,作为一个传统、一个理想,这部歌颂舜帝的乐舞却是历久不衰地被陈述着、思考着、遐想着,甚至“被创造”着,以至于成为“儒家政治上永恒的乡愁”。

按古义,“韶乐”之韶,有许多正面的含义:美好、青春、年华、时光、美貌、优雅、美景。《集韵》云:“昭,美也。”《韵会》云:“凡言韶华,韶光,取此。”蒋防《霍小玉传》云:“韶颜稚齿。”戴叔伦《暮春感怀》云:“东皇去后韶华尽。”南朝宋鲍照诗云:“华志分驰年,韶颜惨惊节。”明黄元吉《流星马 ·第一折》云:“端的是韶光似箭催人老,日月如梭趱少年。”此类词汇很不少,如:韶丽、韶华、韶景、韶举、韶曼,等等。

韶,还有继承文化传统之义。《书 ·盘庚》云:“绍复先王之大业”;《左传》云:“见舞《韶》《镬》者,曰:圣人之弘也”;《公羊疏》引宋钧注《乐说》云:“箫之言肃,舜时民乐其肃敬而绍尧道,故谓之《箫韶》 ”;《礼记 ·乐记》云:“韶,继也”;《注》云:“韶之言绍也,言舜能继绍尧之德”;按《说文》:“绍,继也”;《玉篇》云:“继也,绍也”。按古文,召、绍、韶、招、昭为一字,音同义通(吴大澂《韶字说》),都强调“韶”有继承光大上古尧舜圣王之德的意义。

韶,还是地名。广东有韶州、韶关;湖南有韶山。《韵会》云:“州名。古百越地,汉曲江县,隋置韶州。有两石相对如双阙,或曰舜作乐于此,故名韶石。”《湖南省志 ·地理志》引《嘉庆一统志》卷 354:“史载,韶山,相传舜南巡时,奏韶乐于此,因名。”《辞海》云:“相传古代虞舜南巡时,奏韶乐于此,故名。”

当然,《韶》还是古乐名,异名有《招》《绍》《昭》等。《说文》云:“韶,虞舜乐也。”关于《韶》乐,历史文献多有记载和讨论,《古本竹书纪年》云:“夏后开,舞《九韶》也”;《论语 ·述而》云:“子在齐闻《韶》,三月不知肉味,曰:不图为乐之至于斯也”;《墨子》云:“又修《九招》 ”;《荀子 ·乐论》云:“舞《韶》歌《武》,使人之心庄”;《书 ·益稷》云:“箫韶九成,凤凰来仪”;《周礼 ·大司乐》云:“九韶之舞”;《吕氏春秋》云:“以和五音,以施《英》《韶》 ”“帝舜乃令质修《九招》《六列》《六英》 ”;《山海经》云:“开焉得始歌《九招》 ”。西汉以降,此类诗辞赋文尤多,司马相如《天子游猎赋》云:“《韶》《濩》《武》《象》之乐”;董仲舒《春秋繁露》云:“舜时,民乐其昭尧之业也,故《韶》,‘韶’,昭也”;《淮南子》云:“耳听《九韶》《六莹》 ”“《咸池》《承云》《九韶》《六英》,人之所乐也”;扬雄《解难》云:“发《箫韶》,咏《九成》 ”;《白虎通 ·礼乐》云:“舜乐曰《箫韶》 ”;《汉书 ·礼乐志》云:“舜作《招》也,招,继尧也”“舜之后,《招乐》存焉 ”;马融《长笛赋》云:“上拟法于《韶箫》”……后世此类文字很多,兹不复赘。

为什么都是“韶”呢?这里的文化密码是什么?

还真不能不从《韶》乐说起。《韶》乐当然存在过,考古学家已经在齐鲁之地发现了韶埙、韶磬这类古乐器,可为实证。从古至今,人们都是肯定《韶》乐的,认为这是歌颂舜帝的乐舞,舜帝因为有禅让之德、敬天爱民之行,其为政之道、君臣之道、文武之道都反映在这部乐舞中,并用一个宏大的形式表达出来,所以孔子能够受到震撼而“三月不知肉味”。但我们怎么能知道其宏大的形式和丰蕴的内涵呢?音乐和舞蹈是要表演的,也是随时间流逝的;文字可以描述,却不能让后世确知;我们可以想象,却还是会发生“对知的无知”。

《韶》乐的表演形式、思想内涵、政治意义和文化价值,的确是值得我们去研究思考的,古今都有人做过这样的探索。

一

元代一位名不见经传的白衣儒生余载,就企图重建这部中华第一乐舞,而写下了《韶舞九成乐补》这部书,今存《四库全书·经部 ·乐类》。余载大约生活于元文宗天历年间,按《四库全书总目提要》所说,此人乃“三山布衣”“一介寒微”,不过是一普通儒士而已。但他却希望能够重建《韶》乐。所谓“补”,本意或是延续儒家道统、倡导古圣之德,以自己所作,补乐舞缺失之憾。《韶舞九成乐补》包括了“九德之歌音图”,次为“九德之歌义图”,次为“九韶之舞缀兆图”,次为“九韶之舞采章图”等几个部分及少量的文字解释。所谓“九韶”或“韶舞”,是早已经失传的上古六代庙乐之一,因伴奏用排箫,所以史籍又称“箫韶”。因歌词有九段,有九种变化,故余载书名为“韶舞九成”。这部乐舞之所以能够让孔子发生观赏震撼,是因为它的风格十分宏伟。按《左传 ·襄公 ·二十九年》记载:“见舞《韶箫》者,曰:德至矣哉,大矣!如天之无不帱,如地之无不载也!”其表现了舜帝的德行如天之覆、如地之载,所以孔子赞美其“尽善尽美”。《周礼 ·春官 ·大司乐》的观点则有对此乐舞“超自然力量”的强调:“舞《大韶》以祀四望”,“《九德》之歌,《九韶》之舞,于宗庙之中奏之,若乐九变,则鬼神可得而礼矣”。可见其又颇具宗教功能,可用于宗庙祭祀。余载用“义图”记录歌词,如“德唯善政,政在养民”之类,即思想意义,歌词出自《尚书》《易传》和《中庸》。按余载所著《韶舞九成乐补》,其九德之歌包括:朝廷五段,郊、庙、社、祠各一段,共九段。这些歌词反映的活动涉及天地神灵、先祖先贤、人事政治等古礼,也即是古书“九成”之意。

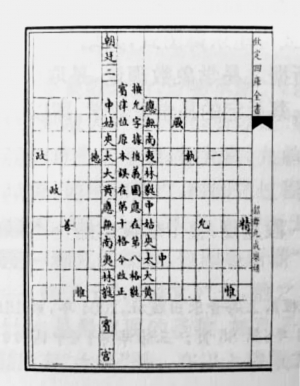

但除了这些,还必须有音乐的律调和舞蹈的动作,其设计必须能够体现这一宏大构思。为此,余载设计了一种律声系统的音乐宫调结构,并用一种特别的——只记音高不记节奏的——乐谱(方格音谱,见图 1)记录:太簇宫、蕤宾宫、太簇宫、太簇宫、夷则宫、太簇宫、黄钟宫、夹钟宫、姑冼宫,可知其调式不变而调高变化,体现了“还相为宫,迭奏不同”的音乐思维。按余载所取“为调式”,如太簇为宫,则姑冼为商,蕤宾为角,南吕为徵,应钟为羽,这是一种“律—声”系统的宫调结构。因为“宫为君”,表现舜帝的乐舞当然应该一宫到底,但其音乐却并不单调,调式虽然不变,主音调高却是变化的,音乐仍是入耳近人的。

▼图 1《韶舞九成乐补》方格音谱 ▼

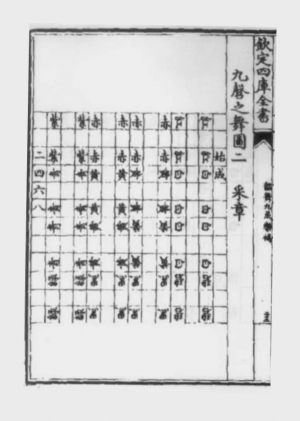

余载又设计了一个以《河图》和《洛书》的数理为基本逻辑的舞蹈队形和舞服图示(方格舞谱,见图2),以用来表现和暗示天和地,人和神,德和义,宇宙方位和人文内涵等。

▼图 2《韶舞九成乐补》方格音谱 ▼

此书的“缀兆图”表达舞队行列位置,舞者进退所至的连接,又以兆象暗示意义内容,这种“缀兆”舞图即是舞蹈序列变化所连接象征的意义图,舞容与舞序的变化序列暗含着兆象。而“采章图”则包括了舞服、道具所取的红、赤、黄、青、绿、黑、白、紫、碧九种色彩,以及队列动作的变化关系,是舞容的序列变化图示。九韶之舞是一种经典的礼乐舞,穿各色衣服的舞者在舞队中的一定位置,均有方向、颜色的规定,而这一切都暗含着《河图》与《洛书》的神秘数字,有着远超出音乐舞蹈活动的意义。例如,整个乐舞是“一”和“九”的安排,一个乐舞而有九成、九歌、九色、九德等形式和内容,按《易》理象数理论,对于中国文化传统,这两个数都是意义极大的数。南宋乐律学家蔡元定之子蔡沈所著《洪范皇极内篇》卷二有言,“一者数之始,九者数之终也。一者,九之祖也;九者,八十一之宗也。圆之而天,方之而地,行之而四时,天所以覆物也,地所以载物也,四时所以成物也 ”。这也是宋学易理象数的以十数为《河图》本原之数。所以“一”“九”就是宇宙,表示出开始和结束、创生和消亡、时间之过程和空间之极限,故此处之数理即是天理,理数与人文对应,与古人所谓《韶》乐“天无不帱,地无不载”的思想同构,此正是《韶》乐“散之无外,卷之无内”的天地宇宙气象,无此气象,何以表达舜帝的功业?

在此书之解释性图示里,还明确标出“一、七”“二、六”“三、五”“四、四”“五、三”“六、二”“七、一”诸对数字,其配对关系完全根据朱熹、蔡元定合著之《易学启蒙》以来的《河图》《洛书》图式。而按《河图》九宫的数字安排,即所谓“三阶幻方”:

4 9 2

3 5 7

8 1 6

古人把它叫作“三五之术”,就是无论横看、竖看、斜看,都得出“一十五”。其人文解释也很有趣,甄鸾注汉徐岳《数术记遗》说,“九宫者,即:戴九履一,二四为肩,六八为足,左三右七,五居中央”,这不就是一个立于天地之间的大写的“人”吗?而《河图》《洛书》的数字,包含了方向、上下、前后、左右、卦象、节气等暗含之意,与《韶舞》有密切的联系,也是余载理想的手舞之容的动作逻辑。那么,足蹈的原则在哪里呢?余载也当然有安排:《缀兆图》有十段,即“始成”“再成”“三成”“四成”“五成”“六成”“七成”“八成”“九成”“复缀”,最后一段与第一段相同。这十段分别对应的数列是:

数列 1二四六八

数列 2三五七九

数列 3四六八一

数列 4五七九二

数列 5六八一三

数列 6七九二四

数列 7八一三五

数列 8九二四六

数列 9一三五七

数列 10二四六八

这里的数列斜看都是十(对应数列对角线数字相加),并形成回环:二八(数列 1、10)、三七(数列 2、9)、四六(数列 3、8)、五五(数列 4、7)、六四(数列 5、6)、七三(数列 6、5)、八二(数列 7、4)、九一(数列 8、3)、二八(数列 10、1),正是《洛书》所含之数,按余载所考虑的安排,这是足蹈之容的数理逻辑。《河图》与《洛书》正是天圆地方、上下关系,方圆互用,奇偶转化,而舞蹈之手在上而足在下则正反映了这一法则。当然,书中还涉及天数和地数(奇数和偶数)、大衍之数等中国文化中十分重要的数字。该书直接揭示了作者的意图:“手舞之容象《河》之图,足蹈之容象《洛》之书,戴天圆而履地方也。舞不逾五播五行也,蹈不越九历九州也。复缀则十天包地,阳统阴也。瞻前复顾后,正中则响,偏则背也。中正不倚,俯仰无袢也。左右迭为,屈信奇偶,相为生成也。舞左蹈左,舞右蹈右,《图》《书》相为经纬也。”这就明确了这部《韶舞》的设计原则,是必须表达出舜帝之德、天地宇宙、人文价值和思想意义,乐也好,舞也罢,都要遵循这个原则。这可能是我们遐想中能知道的最接近孔子被感动震撼的《韶》,也是古代文献再三称颂的《韶》。

二

《韶》之美是早有定论的。《汉书 ·礼乐志》评价《韶》为“美之甚也!”孔子也认为《韶》“尽善尽美”。何以美之甚?何以尽善尽美?笔者认为这里的美,涵括了艺术的内容、气象、风格、形式诸方面,且深具中国审美传统,有尊德、尚大、心庄三个方面。

“以德为美”。舜帝之德,乃古人理想中的政治家之德,此德同天地,美人伦,善家国,正是《尚书》所谓“德唯善政,政在养民”,此“政”不妨说是屈原赞赏的“美政”“善政”。因此不难发现,舜帝也常常与其他上古圣王黄帝、尧、禹、汤等并列;许多古籍文献讲到舜帝的《韶》乐时,也常常把黄帝的《咸池》,颛顼的《承云》,帝喾的《六列》《六英》,尧的《大章》,禹的《大夏》,商汤的《大

濩》,武王的《武》,周公的《象》等与之并举。在中国文化史上,这样的文化意识始终被强调和传承。《诗经》云“肃雍和鸣,先祖是听”,鸣的是德,听的是德,和的也是德,美的更是德。按孔子,善与美可通而不同,故《韶》尽善尽美,《武》尽美而未尽善;朱子评价《韶》《武》的审美差异,也说“美者,声容之盛;善者,美之实也”。孟子曰“充实之谓美”,充实在乐舞中的正是仁、善、德之类的内容,所以《左传》上称颂它“德至矣哉!”《韶》的艺术作品,不仅表现了中国古人的博大情怀,也反映了中国文化的审美倾向。屈原《离骚》有言“依前圣以节中”“就重华而陈辞”,此处“重华”是舜帝的名字,传说里舜目重瞳,华可解为文德,是舜的美称,后“重华”用以代称帝王,旧喻帝王功德相继,累世升平。这不正表达了后世人们追慕前圣、比德为美的意识吗?以文艺形式把这种精神“风德以广之”,孔夫子凛然曰“美哉,德也”,就一点也不奇怪了。

“以大为美”。《韶》乐表达了舜帝继承了尧帝的功德和业绩,因此才配称为“韶”或“绍”,而尧的乐舞《大章》是他的乐官师质的创作,他仿效山林溪谷之音以歌,以兽皮蒙的鼓、土烧的缶、石制的磬和盲乐师演奏五弦瑟伴奏,还有化妆表演的百兽之舞(《吕氏春秋 ·古乐》),这当然是气派宏大、自然而壮美的乐舞,舜帝之《韶》不能不继承下来,故舜帝的乐官夔说,这种九成的《韶》乐,要用石磬、琴瑟、鼗鼓、柷敔、笙镛等乐器,还要有百兽率舞、鸟兽跄跄的化妆表演,才可能有凤凰来仪的吉祥和祖考嘉宾的礼仪(《尚书 ·皋陶谟》)。这不正是无数人赞美的《韶》的韵度和气象吗?按美学史上著名的“季扎观乐”的记载,这位吴国公子在鲁国观乐,“见舞《韶箫》者,曰:德至矣哉!大矣!如天之无不帱也,如地之无不载也!虽甚盛德,其篾以加于此矣。观止矣!若有它乐,吾不敢请已!”(《左传 ·襄公 ·二十九年》),吴公子在观赏了许多诗乐和国风的表演后,给予了宏大形式的《韶》乐之美以叹为观止、无以复加的评价。而以大为美,的确是中国审美传统,《论语 ·泰伯》:“子曰:大哉!尧之为君也,巍巍乎,唯天为大,唯尧则之。荡荡乎,民无能名焉。巍巍乎,其有成功也。焕乎,其有文章。”孔子对帝尧的极尽赞美,应该是包括了其乐舞《大章》的,“巍巍”“荡荡”都是形容高远广大的事物,而“焕”,则是光明、炽盛、鲜明、光耀的意思,《韶乐》不也是如此吗?《公羊传 ·隐公元年》:“美,大之辞也。”美就是大啊!《周礼 ·大司乐》教育国子,必用历代圣王乐舞,从“以巨为美,以众为观”发展到“以德为美”“以大为美”,这一乐舞精神遂演而为一种普遍的乐舞审美意识,并凝聚为中国式的崇高美,成为一种传统。

“以庄为美”。荀子说“舞《韶》歌《武》,使人之心庄”(《乐论》),这个“庄”非常重要,许多言及《韶》美的文字,都不及荀子的这个“庄”字重要,强调为人为君、为乐为舞的“庄”,是中国美学的传统之一。《论语 ·为政》云:“临之以庄,则敬。”《列子 ·仲尼》云:“师之以庄,贤于丘也。”相关词语还有庄重、庄敬、庄严等。《公羊疏 ·宋均注》强调道,“箫之言肃,舜时民乐其肃敬而绍尧道,故谓之《箫韶》 ”,可见肃敬的态度才是真正继承了尧道。为什么荀子要求在舞《韶》时要“庄”?因为不庄则不敬,不敬则必然轻佻、浮泛、娇纵,这就不是操演《韶》乐的目的,也违背了中国的审美传统。而“敬”则必然尊重、爱惜、仰慕、严肃、端正、警策、戒慎。《说文》曰:“敬,肃也。”《礼记 ·曲礼》注:“在貌为恭,在心为敬。”《礼记 ·少仪》曰:“宾客主恭,祭祀主敬。”《释名 ·释言语》曰:“敬,警也,恒自肃警也。”《诗 ·大雅 ·常武》曰:“既敬既戒”,笺:“敬之言警也”,等等。孔子也说:“敬事而信”“居敬而行简。”(《论语》)。唐魏征《谏太宗十思疏》更强调“慎始而敬之”的政治文化态度,太史公所言“严大国之威以修敬也”(《史记 ·廉颇蔺相如列传》)则更是具有政治文化意义。而这样一种精神的获得、这样一种美感的亲炙,久而久之,就能够变俗易人,怡情达志,而成为中国文化里最被人看重的君子人格和精神风范,《韶乐》无论怎么“大”,怎么“美”,都不能不“庄”。因为,“昔先王制乐,非以纵耳目之观、崇曲房之嬿也”(阮籍《乐论》),古人制乐,并非为满足耳目之欲,不是一味地求大求美、求丽求炫。所以,舞容的进退俯仰、歌诗的抑扬顿挫、钟鼓的节拍有序,都必须能够达到“屈形体、服心意、便所修、安所事”的要求,目的是“宣平和、著不逮”,节耳制目,平和宜人,达到荀子要求的“使人之心庄”,因为“心庄”才是美的。

以上所论,涉及了社会层面——以德为美,文艺层面——以大为美,个人层面——以庄为美,从而形成了韶美的丰厚和价值。

三

今天的时代,可不可以重建《韶》之类大乐、礼乐?如何重建,有什么意义?古人早就说过,“礼乐未始有常制”,又说“乐之所由来者尚矣 !非独为一世之所造也”,因为“礼与变俱,乐与时化,故五帝不同制,三王各异造”,变是必然,一个时代有一个时代的乐舞,一味复古不仅没有出路,也不合常理。

这就有了今天的创作——《新韶九章》。这是一部大型人文交响组曲,由叶小纲携多位作曲家集体创作,丁旭东担任文学策划。报道中说:《新韶九章》综合运用古韶乐元素和现代音乐语汇,以交响乐形式表现新时代的“韶乐”。作品分为《舜颂》《涂廪浚井》《娥皇与女英》《明德》《赓歌》《干戚舞》《南风》《南疆巡记》《卿云》九个乐章,展现了虞舜齐家、治国、开太平盛世的功绩,全曲紧扣“善、美”两字,借鉴《诗经》的颂体,抒发对先祖的追思和赞美,表达华夏子孙继承先祖美德遗志、复兴中华民族的美好期望。可知其新,在于新的表现形式、新的音乐载体、新的时代精神。作品形式宏大,庄重敬美,可以说一定程度复现了古《韶》的形式和内容。

此一探索应该得到肯定。在今天,在古乐仿制、复原、重建、再造等方式下,如何才能够既有历史根据,又有时代精神?既有思想意义和艺术价值,又可观可传、亲民近人并起到教化作用?笔者以为,建设“新韶”并不是为音乐厅增添一个节目而出了音乐厅就无声无息,也不是再为艺术家增光添彩、演完了就完了的艺术产品,而是通过“新韶”来教化国民,目的是为了国家意识的强化、民族文化的自信、社会风尚的进步。

今天的“新韶”作为国民教化的形式,可以理解为多层面的文艺:在国家层面,应该有符合中华民族精神气象、审美风格和宏大形式的“新韶”,是能够代表我们这个时代的中国气派、中国作风、中国话语的艺术作品,或可谓之“大韶”;在社会层面,应该有移风易俗、化性起伪的功能,有可听可观形式的“新韶”,是能够在社会上起到继承传统、善化民众的作品,或可谓之“中韶”;在教育层面则应该有可以进入任何层级学校课堂的“小韶”,它亲切可人、美好简单,可以给孩子们唱跳演习,把舜帝之德扩而为君子人格,把“韶乐”之美内化为审美习惯,进而形成美善庄敬的品德。

但这不是说要做成三部“新韶”,而是要以有时代审美气度的、优美好听的旋律通贯于国家、社会、学校三个层面,此旋律一人可唱、众人可和、乐队可奏,歌词朴素通俗,内涵却深远博大,整个乐舞能够入心进脑,有德之美、大之美、庄之美,而成为一个时代的象征。