一、突破与传承一由“一字不能改”到雅俗共赏

荣首先对您和其他三位演奏家(林玲、张强、薛克)于2009年11月14日在中国音乐学院国音堂歌剧厅成功演出全本《弦索备考》表示庆贺。《弦索备考》的全本演出在20余年中还曾有过两次,分别是1986年的中央音乐学院小礼堂版和1988年的北京音乐厅版,您是唯一贯穿始终的演奏者和研究者。这三次演出分别对《弦索备考》的研究都有哪些方面的传承与突破呢?我们知道,“小礼堂版”是在曹安和先生的指导下完成的,曹先生提出的乐曲指导意见的依据和原则是什么?

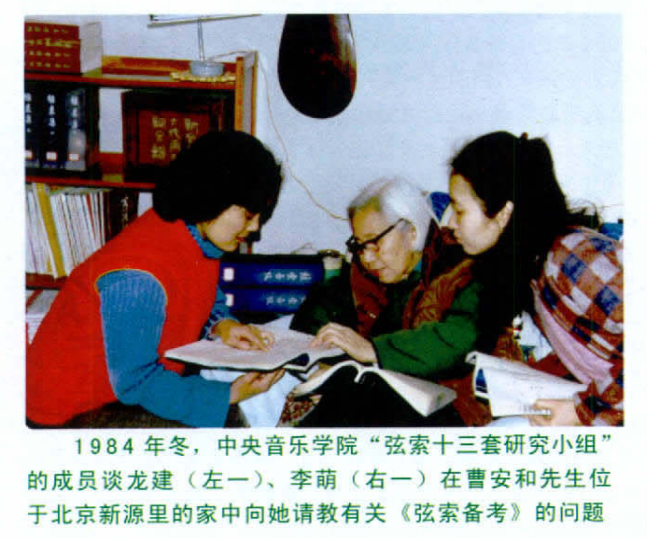

谈:最初的排练是很困难的。1984年中央音乐学院聘请曹安和先生作为我们(包括谈龙建、朱毅.郝贻凡、李萌、田再励一作者注)研究《弦索备考》的艺术顾问,每当大家排练好一部作品都会录成卡带,请曹先生审听并写下指导意见。由于当时除了《弦索备考》的抄本以外没有任何视听资料的旁证,曹先生对《弦索备考》的指导意见大都是基于对传统音乐的理解。比如说《合欢令》与《将军令》在《弦索备考》中只有古筝谱,而在其他乐器的分卷中只记录有曲名却无乐谱,我曾问曹先生这是为什么?曹先生说,我想可能是那时太流行了,人人都会,所以荣斋觉得没有必要记下来,他觉得不会失传,

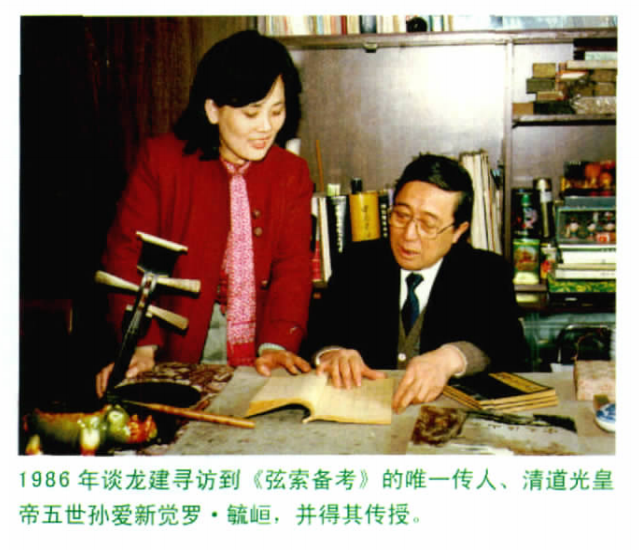

筝也许会弹的人少,他怕失传,所以只记了古筝谱。后来我找到爱新觉罗,毓岖先生后,证明曹先生的猜想是正确的,因为毓恒先生弹得最熟的就是这两首曲子。另外,曹先生给我们定的原则是一个谱字都不能改,乐谱怎么写就怎么奏,不允许我们加入即兴演奏,当时我们的确对于音乐风格尚没有太大的把握,因此演奏时也比较谨慎。现在想来虽然当时的演奏有很多地方拿捏不准,但是曹先生的考虑还是颇具学术眼光的。1986年版《弦索备考》音乐会的可贵在于它是历史上第一次把纸上的乐谱转化为活生生的音乐,同时也体现和记录了我们在那个时期对《弦索备考》音乐的认识。

荣:你们作为演奏者当时又是怎么理解的呢?

谈:比如《普庵咒》,共18段,三转九回,一开始我们找不到感觉,包括乐句的划分大家意见不一,虽然没有旁证,但是我们对音乐的修养是共通的。我们常常采取这样的方法:按照每个人的处理意见分别试奏,最后确定一种,当时有一些作品就是这样处理的。

荣:您在1986年音乐会之后,寻访到了当时唯一能演奏《弦索备考》的爱新觉罗,毓恒先生,最初的时候毓恒先生只教给了您6套乐曲,这是为什么?另外,其他乐曲又是怎样学习的呢?

谈:毓岖先生是著名的书画家,由于恭王府这一特定的历史环境和文化背景使他成为弦索音乐的承袭人和保存者,弹琴是他自幼接受“琴棋书画”文人式教育的结果。上世纪80年代正值市场经济大潮汹涌澎湃之际,毓垣先生怕我拿着这个东西去干别的,所以最初毓岖先生说自己只会6套,但经过长时间学习和观察,他对我说:“谈龙建,我真觉得你是太爱这玩意儿了,其实我留着这个没用,但是我们家族有规矩,我不能够一开始就全部教给你,后来从赵讽院长对这件事情全力支持和鼎力相助的态度上看,我认为你们是能够做好这件事的。”由此,在此后的十几年中,毓垣先生陆续将其余乐曲全部传授给我。

荣:去年的音乐会留给观众印象最深的就是音乐风格多元化,毓岖先生当年是怎样理解《弦索备考》的风格?

谈:毓岖先生曾讲过,《弦索备考》是以雅为基色,因为这些是文人玩儿的艺术,但是其中也有求俗的成分,比如说《将军令》与《合欢令》。我曾经问过这到底是雅还是俗?毓垣先生说那必是“俗得那么雅,雅得那么俗”啊!

荣您作为演奏家对《弦索备考》研习已有20余年,在演奏中的最大体会是什么?

谈:我感觉在传统音乐的理解上,一个人再有能力再有智慧也战胜不了年头,因为时间本身就是积累,它会慢慢渗入到你的思想里面。另外,锲而不舍地坚持也很重要,长年将自己置于不断地思考和反思之中,对传统音乐的感知和理解会慢慢地发酵,并且深深地影响着你的认知。比如1986年版的《十六板》由7人演奏,荣斋用了6行谱子记写《十六板》,除了4件乐器谱之外还各有一行《老六板》和工尺谱的骨干音谱,并注明诸器皆可用,在曹安和先生的建议下,加入了笛(奏《老六板》)、笙和箫(奏工尺谱的骨干音谱),但现在听起来音响效果有些混浊杂乱。其实1986年的音乐会之后,曹先生对6行谱的演奏效果也不尽满意,所以这次音乐会上我们决定改为4人演奏。《十六板》是《弦索备考》中最难演奏的一个作品,荣斋强调合乐时讲究“交错强让之妙,跌宕起伏之趣”,但是在实际的演奏中我们发现各卷乐谱所记录的音型指法十分复杂、句读不一,很难达到交错强让之妙境,甚至感到不知所措。几经斟酌后我们采取前4段的演奏互不躲让的方式,各奏各的曲,各说各的话。由此,大家似乎找到了一些跌宕起伏之趣。我想这就是时间积累的结果。

荣:在研讨会上有学者提出为了能够更好地再现《弦索备考》的历史声音,提出乐器的形制、弦质、定弦和谱字音准的问题,认为应该恢复传统乐器的制作、传统丝弦、定弦和中立音的使用,您是怎样考虑这些问题的?

谈:音律和调性的问题比较复杂,除了记谱方式的因素以外,还有音乐风格、乐器形制、定弦方式等因素,这些都应在考虑之列。例如《月儿高》中的fa,在原谱字上只标了一个凡字,在1986年的音乐会上我们是按照fa演奏的。现在考虑到在琵琶的传统品位排列中凡的音高是不能等同于现代琵琶平均律排列品位的音高的,因此这一次的音乐会上我们采用的是具有微分音变化的fa,使其尽量地接近传统风格。在调性的问题上我们进行了较谨慎的研究,至今仍有不少疑问难以解决。《弦索备考》中“板儿弦”和“串儿弦”的乐曲都是采用小工调记谱。比如《舞名马》,1986版我们是依照乐谱所标记的小工调演奏的,但是音高、音律和指法非常别扭,后来在听毓岖先生的演奏之后又仔细地分析了乐谱,突然悟到《舞名马》的弦式是“串儿弦”,虽然采用的是小工调记谱,但实际是乙字调。果然,我们按照乙字调演奏的《舞名马》比1986版的《舞名马》要好听得多。《海青》也有同样的问题,但是《海青》的调性是比较复杂的,我们在开始的段落采用小工调,之后转入乙字调演奏,直至最后一段“大煞尾”。

在恢复传统乐器的制作和传统丝弦方面,我和张强教授都认为这个问题不能采取极端手段,应该分为两种方式处理为妥。第一种方式以弘扬、展示、介绍《弦索备考》的音乐财富为目的,我们仍然可以使用现代的乐器和琴弦来演奏,传统丝弦的表现力和音响效果在舞台上会稍稍逊于现代乐器,我们担心普通观众是否能够接受,毕竟每个时代都有其自身的审美共鸣点。可以设想在现代舞台上,我们如果完全照搬阿炳演奏的《二泉映月》(以乐器、琴弦、音色、音准、速度、指法等为参照指数),我想很难被现代观众所接受。第二种方式则以博物馆式的保存为目的,这也是必须要做的,在《弦索备考》流传与盛行的历史时期它究竟是一种什么样的声音,由怎样的乐器演奏,这些都是需要深入研究的。因此,这两种方式都应该去做。

二、没有强制性,将很难传承下去传统音乐

荣:对《弦索备考》的研究历时数十载和几代人的艰辛,怎样将这得之不易的学术成果传承下去?

谈:制度!学校应该有相应的制度。例如,规定青年教师要担任这样的传承责任,成立相对固定的小组和人群,将此类项目继承下去。此外还要创造和利用各种机会宣传这部器乐巨著,让人们听到、看到并意识到它的历史和现实价值。遗憾的是,除了三年前北京国际现代音乐节上叶小钢教授曾给了我们12分钟的演奏机会外,还没有哪个国内的音乐节邀请过我们。相反,我们已经被国外的音乐节邀请多次,在法国、荷兰、芬兰、冰岛等国家的音乐节上举办过《弦索备考》专题音乐会。我认为应该让学术成果进入到教学过程,使其成为一种民族器乐教学的制度,当它成为一种制度的时候才有可能将学术成果传承下去。比如民乐系本科生、硕士生毕业时,除了撰写学位论文之外,在举办毕业音乐会时,对演奏曲目应有所规定,尤其对传统乐曲所占比例应有明确要求。但是目前在这方面还没有形成制度,学生更多地是演奏现代作品而畏惧于弹奏传统作品,因为现代作品没有一个统一的审美要求,而传统乐曲则需要深厚的音乐修养。相比之下,弹奏传统乐曲的确很难拿到高分,因此,近年来学生毕业音乐会中的传统乐曲的比例呈下降趋势。如果没有一定的强制性,传统音乐将很难传承下去,而我们挖掘和整理传统乐曲的目的之一是希望把它变成音乐学院的教学资源。

荣:您认为对《弦索备考》的最大遗憾是什么?

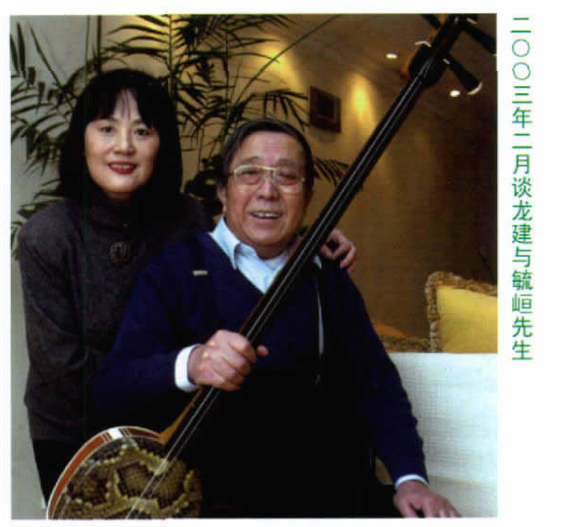

谈:最大的遗憾是抢救不及时。新中国成立初期,还尚有一些“玩器者”和“门先”在世,随着他们的离世,带走了太多的传统音乐的信息。特别是毓岖先生2003年去世后,我意识到了责任,传承的责任。由于毓岖的活态传承,我们今天仍能直接感受到弦索音乐的风格魅力,多么期望由于我们的努力,能使我们的后代也能感受到弦索音乐的优雅华贵。正是这种责任感一直在支撑着我,而且愈发强烈。我现在快60岁了,林玲、张强和薛克都是当代最有代表性、最优秀的演奏家,他们的演奏艺术和学术能力都处于领先水平,我坚信他们一定能将这项事业发展下去。

荣:2005年林玲教授获得北京市“市属高校拔尖人才科研项目”专项课题资助,这对推动《弦索备考》的研究起到了什么作用,体现在哪些方面?

谈:作用太重要了!一是推动《弦索备考》的理论研究;二是帮助我们完成了《弦索备考》的录音和音乐会的演出。我曾经对林玲教授谈到过,目前的古筝音乐“古而不争”,这样古老的乐器除了上世纪30年代创作的《渔舟唱晚》和一些地域性民间乐曲之外,历史上传承下来的古筝弹奏的文人音乐几乎没有,《弦索备考》中保留了如此之多的古筝音乐,你们为什么不去研究和演奏它呢?林玲教授对此想法很感兴趣,我们一拍即合,几年的共同努力愈加体会到了其中的意义。

荣:你们联合指导的研究生首先是从《弦索备考》中的《海青》开始的,选题的依据是什么?后续的研究还有哪些成果呢?

谈:《海青》被称为浙派筝乐的代表曲目之一,据称其乐谱源于《弦索备考》根据我们的认知,《弦索备考》中的《海青》结构庞大而严谨,共有19段,俨如一卷长书。而浙派筝曲《海青》玲珑短小,两者在在调性调式、段落、句法等各方面相差较大。因此,二者究竟是同一源流,还是不同传承,就成为我们期待解决的课题了。基于此,上海音乐学院的研究生赵一同学在我们合作指导下完成了题为《清代古谱〈弦索备考〉中的筝曲〈海青〉之研究》的论文写作。该论文通过对《海青》核心曲调的来源、乐曲结构、演奏技法、音乐风格、传承方式等诸多方面的研究与考证,认为浙派筝曲《海青》源于《华氏谱》,而不是直接源于《弦索备考》随后我们又指导了中国音乐学院的研究生完成了浙派筝曲《将军令》《月儿高》与《弦索备考》中筝曲《将军令》《月儿高》的源流研究。目前我们已经完成了5首《弦索备考》中筝曲的研究,这对于古筝曲目的挖掘和积累起到了积极的作用。

三、三弦是我心中最深的根!

荣:2008年您策划了“首届三弦国际音乐周”的活动,您这样坚持不懈地推动三弦艺术研究的目的和动力是什么?

谈:在中国民族乐器中,三弦不仅是众多的曲种和剧种中使用最广泛的弹拨乐器之一,而且它丰富独特的器乐语言也是无可比拟的。但是近年来三弦却成为颇受冷落的乐器之一。造成这种局面的因素很多,但作为三弦教师,我只能反省自己一一我们自己做得不够。我策划“首届三弦国际音乐周"大型学术活动的目的一是展现三弦在民间音乐中丰富生动的演奏形式,沁人心弦的音乐,回味无穷的韵味;二是给我们自己打气:三弦音乐是丰富的、是优美的、是活在人民手中的、是死不了的!如果有人说三弦的声音不好听,决不是三弦不好听,而是弹三弦的人弹得不好听。我们学习传统的目的是让自己知道我们有什么?我们现在在哪里?我们将来要去往哪里?我一直告诫我的学生,要珍惜每一次演奏机会,如果有一次你懈怠了,那么你败坏的不是你自己,而是这件乐器。

荣:您认为三弦在弦索音乐和曲艺鼓书中有什么不同,另外,研究《弦索备考》对您的三弦表演艺术起到了什么样的作用?

谈:它的主要区别在于弦索音乐的三弦是器乐化程度极高的演奏艺术,十分讲究左手技巧动静虚实的变化,追求音韵淡雅的意境;曲艺鼓书的三弦是伴奏艺术,强调的是华丽渲染的右手技巧,这是两种完全不同的审美取向。曲艺鼓书的精彩在于唱 一三弦可以运用一系列技巧为演员的演唱托腔伴奏。弦索音乐的精彩在于奏 一三弦以独特的器乐语言表情达意。记得我第一次见毓岖先生演奏时,他左手技巧所传达出来的流畅、儒雅使我大为震惊。钟情和沉溺于弦索音乐的26年,我在不知不觉当中忽然有一天觉得自己弹琴好听了;动心了;由衷了。不少专家学者都说从我的演奏中感受到了三弦和三弦音乐的优美,这给予我极大的鼓励与安慰。我深知,这是弦索音乐给予我的滋润和营养。以《琴音月儿高》为例,乐曲对古琴音韵的模仿和追求主要是通过左手的“吟、猱、粘、打、进、退、绰、注”等技法实现的,将连续不断的32分音符演奏成一抹流动的、吟唱的音线,这对于三弦是一种很难演奏的技巧,《琴音月儿高》曾经是1986年音乐会上我最没把握的乐曲,而在2009年的演出中我已能把握得游刃有余了。

荣:您演奏和研究《弦索备考》已有20多年,这些年中不懈努力和坚持的初衷是什么?

谈:说起三弦这件乐器历史悠久,传世作品却很少。明清至民国初期,随着北方民间说唱音乐的兴起,特别是鼓曲艺术的发展,三弦逐渐广为流传,涌现出一批卓有成就的演唱名家和三弦演奏圣手。尽管如此,三弦的功能多依附于演唱。杨荫浏先生著的《中国古代音乐史稿》记载了《弦索备考》至少在清初就已作为北方弦索乐器曲谱的存世。这说明至少在鼓曲艺术发展的时期,作为器乐艺术的三弦和三弦音乐已然卓有造诣了,只是多年来三弦文人音乐始终没有得到人们的关注而已。作为音乐学院三弦专业的教师,我们有责任学习、继承前人创造的各类艺术成就,不应轻率地偏弃任何风格的音乐。我现在所从事的舞台表演、教学艺术和学术研究的最终目的是弘扬三弦音乐和三弦艺术,想让更多的人了解三弦,喜爱三弦,学习三弦,发展三弦,三弦是我心中最深的根!我不断地告诉自己:三弦曾经辉煌过,我们应该为三弦创造更多的辉煌。

笔者附言:在这场长达3个多小时的音乐会后观众给子了演奏家们充分的肯定和褒奖,而我感受到的是音乐背后“所透露过来的辛苦背景”。我想借用杨荫浏在《国乐研究及其前途》一文中对刘天华先生的评价来结束本文“学者们从天华先生的作品去学天华先生,不如从他的深度上去学他,从他的深度上去学他,更不如从他求得这深度的不懈努力中去学他!”

(本文经谈龙建教授审阅并修订)

谈龙建三弦演奏家、教育家、音乐学家,中央音乐学院教授。2009年11月14日读龙建、林玲、张强、薛克四位演奏家在中国音乐学院国音堂歌剧厅成功演出“全本《弦索备考》音乐会”,本文依据2010年1月7日笔者对谈龙建教授的采访录音修订。

杨荫浏《国乐研究及其前途》,转引于《中国音乐学经典文献导读。中国传统音乐》,乔建中主编。导读。上海音乐学院出版社,2009年版第18页

转自人民音乐,2010-11