提 要:昆曲在天津的历史可追溯到明代,清末民初进一步活跃。民国初期,许多昆曲名家到天津献艺、教学、创办曲社,他们的到来繁荣了天津昆曲。20世纪二三十年代,天津昆曲进入了繁盛时期,这期间除天津昆曲班社频繁活动外,许多外地著名的昆曲班社也频繁到天津演出。此外天津各大报刊,如《大公报》《北洋画报》等频繁刊登昆曲的演出消息、剧评、理论研究文章、演员动态等,这对推动昆曲在天津的发展大有裨益。20世纪40年代末支撑天津昆曲发展的名家相继谢世,再加上昆曲“曲高和寡”,昆曲在天津渐渐没落。

一、近现代天津昆曲班社情况

近现代时期,天津先后涌现出18个昆曲曲社、1个科班,这些曲社推动了昆曲在天津的发展。现对这些曲社做一梳理。

审音社(1913—1917,1918年改名为“景璟社”)主持人:王季烈。成员:许雨香、屠振初、孙子涵、恽兰荪等。该社是天津最早的昆曲曲社。

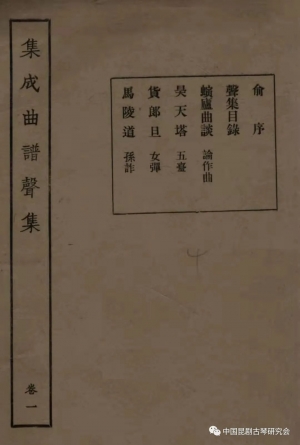

景璟社(1918年成立,后更名“合笙社”),主持人:王季烈。成员:屠正初、袁寒云、童曼秋、徐凌云、滑作鼎、恽兰荪、周铨庵、朱经畲等。曾编辑出版《集成曲谱》《螾庐曲谈》等曲谱与昆曲研究专著。

四如社(1921—1948),主持人:李谨权。教师:李尚勖。成员:李致道、刘楚青等。该社主要是研究天津十番乐,附带传习昆曲。

咏霓社(1923—1936,后改同咏社),主持人:许雨香。成员:袁寒云、屠振初、顾寄云、陈文娣、王季烈。该社生旦净丑齐全,因此他们的演出既有清唱,也有彩唱,曾轰动津门。

仙缘小集(1928—1931),主持人:童曼秋。成员:顾水如、陈文悌(女)、袁寒云、徐子权、万公雨、许雨香。该社是天津同咏社内部成立的昆曲雅集和研究小组。

彩云社(1928年成立),主持人:陈哲甫、李珊岛。教师:王益友。成员:庞濯江、熊履端、熊履方、韩士琦,该社是天津汇文中学(今十八中)成立的业余曲社。

王益友昆曲演出剧照

南中曲社(1928年成立),教师:陶显庭。成员:南开中学师生。该社是天津南开中学成立的师生习曲组织。

渊和社(1928—1937),教师:唐稷臣。成员:江伯贤、张学渊。该社是市立第三小学成立的师生业余曲社。

绿蕖曲会(1929年成立),教师:童曼秋。成员:王敬章、张士琦、苏吉亨、王子建。该社曲友多系画家,演唱纯宗南昆。

音乐练习所(1935年成立),所长:宋镜涵。教师:唐俊臣等。该所传授古琴音乐和昆曲。

一江风曲社(1936—1948),主持人:冯孝绰。教师:王益友。主要成员为大学生。

荣庆社昆曲科班(1937—1939),马祥麟、侯永奎创办。教师:高五庄、景和顺、马祥麟、侯永奎等。学员:河北省高县、饶阳两县,共21人。第一期排名为“荣”字,如王荣复、宋荣兴,第二期拟排“庆”字,后未续办。

志达昆曲社(1938—1940),主持人:李世瑜、朱经畲,教师:王益友。成员:李家瑞、解崇勋等十多人。该社是天津志达中学高中学生及教师业余曲社,1940年并入工商昆曲社。

工商曲社(1940—1945),教师:王益友、朱经畲。成员为天津工商学院师生。王益友去世后,该曲社的曲友合并到了一江风曲社。

七馆曲社(1940—1941),教师:王益友。成员:韩耀华、潘锦榕、陆继慈、朱康侯、幺向棠等。

辛巳曲会(1941年成立),教师:童曼秋。笛师:徐惠如。主要会员:李蓬河、汪健君、杨文辉、周铨庵、朱经畬、朱孟荪等。

知乐曲社,1945年春汪健君创办。

开滦曲会(1946年成立),成员多为开滦矿务局的职员。会址设在该局开滦国剧社内。

天津昆曲研究社(1948年夏至1948年冬),成员:韩世昌、白云生、侯永奎。会址设在天津旧法国花园凉亭内。

近现代时期,天津昆曲曲社通过不断合并增加特色和影响力,其中的成员大多有较深的文学素养,他们不仅拍曲、演出,还对昆曲进行了大量的理论研究,如精研剧本、研究昆曲历史、整理曲谱等,为天津昆曲发展发挥了重要的“智库”作用。天津昆曲曲社中的一些成员经常在报刊发表关于昆曲的研究文章,内容既有对昆曲当时状态的剖析,也有对某个剧目进行的评论。白云生曾在《白云生谈昆曲》中谈到昆曲渐渐没落是因为“人才缺乏,许多佳作不能公演。一般人以为昆曲只不过是风花雪月,佳人才子而已”,他认为“随着时代转移,昆曲风气太过,不非大众化而渐渐没落,不为人所重视,是自然之理。然而一个国家固有的文化与艺术,是当设法保留,如任其没落以失传,实在是文化上的大损失”。此时天津昆曲从业者还出版了一些昆曲曲谱及专著,其中最显赫之人当属王季烈。他收集、整理、研究昆曲资料与曲谱,于1925年编辑出版了《集成曲谱》,全书选取昆曲曲目400多折,分金、声、玉、振4集,每集8卷8册,共32卷册。严修认为《集成曲谱》对振兴昆曲有着重要作用,他在序言中写道:

《集成曲谱》一书,自元明至近代之佳曲,搜采无余,订正曲文,厘定宫谱,俾习昆曲者得所依据,不为伶工传钞之本所误,洵足以振衰起废,使昆曲复盛于今日也。

随后王季烈1928年出版了昆曲理论研究论著《螾庐曲谈》,分为《论度曲》《论作曲》《论谱曲》《余论》四卷;1940年出版了《与众曲谱》,为后世留下了很珍贵的昆曲艺术资料。除此之外,一江风曲社1939年出版了《昆曲汇粹》,其中收集了《夜奔》《思凡》《山亭》《琴挑》4折昆曲曲目。

《集成曲谱》书影

二、近现代天津昆曲演出情况

(一)外来昆曲班社天津演出情况

优越的地理位置,造就了近现代时期天津发达的商业,而商业的发展为天津戏曲提供了优越的物质条件。于是,近现代时期天津吸引了一些外地昆曲班社来津演出,其中最有代表性的当数荣庆社。荣庆社是河北省高阳县的昆曲班,也是当时北方唯一的昆曲班。该社演员阵容强大,有韩世昌、王益友、陶显庭、侯益隆、郝振基、白云生等,笛师有侯瑞春、田瑞庭等。该社演出曲目既有南昆代表曲目《桃花扇》《思凡》,也有北昆代表曲目《弹词》《刀会》等。他们的演出在梨园行红极一时,“当时名伶梅程尚辈,争以先睹为快”。该社将天津作为他们的主要演出阵地之一,“该社民国七年(1918)首次来津……几乎每年都来一次,甚至长期驻津演出”。他们的演出受到了天津观众的热烈欢迎,“民国九年(1920)10月,荣庆社第3次来津演唱,最初在新中央戏院,因戏院过小,观众向隅的太多,后改在大舞台演出”。荣庆社来津演出促进了天津昆曲曲社的发展,为天津昆曲舞台的繁荣奠定了基础。

(二)天津昆曲曲社演出情况

近现代时期天津昆曲曲社演出具有代表性的有同咏社、一江风曲社、辛巳曲会及开滦曲会。

同咏社的演出剧目有《吟诗脱靴》《起步问探》《乔醋》《卸甲封王》《埋玉》《闻铃》等,同咏社的兴盛也预示着天津昆曲进入了繁盛时期。为了提高本社演出水平,同咏社有时还会采取邀请社外专业戏剧演员参加演出的“请进来”举措,“京剧名演员章遏云来津时,曾请其演出《风筝误》。电影明星王汉伦亦在社内演出。京戏名演员姜妙香、荀慧生、小翠花等来津演出时,都曾来曲社与曲友们研习昆曲”。同咏社的演出曾轰动津门,许多报刊都刊登了对该社演出的评介。自1928年5月30日至1929年7月20日,短短的一年多时间,《北洋画报》就刊登了十余篇关于同咏社演出的文章,其中1929年4月23日,《北洋画报》在《戏剧专刊》开设了同咏社第三届汇爨专页。该专页中有本届爨集的剧目戏单,有对此次演出演员陈文娣与顾寄云的评介。1928年至1929年《北洋画报》对同咏社的4次爨集都有报道,《大公报》在1929年也对第3、4次爨集进行了报道,由此可见同咏社当时在津沽大地有着极大的影响力。

一江风曲社成立于1936年,王益友为教师。因首次聚会翻检《遏云阁曲谱》,大家共同学唱了《牡丹亭·学堂》第一支曲【一江风】,故取名“一江风曲社”。

社址设在法商学院南院宿舍的茶舍内,后迁到社员庞濯江家中。该曲社成立之初,每周排练两次。1937年,每周六在天津基督教青年会广播昆曲1次,每次播2折。“七七事变”以后,曲社一度停止了活动。1938年又开始继续活动,恢复活动后经常排练并举办演出。1941年,在王益友的指导下,一江风曲社“在东马路基督教青年会礼堂举办两次公演”。1940年至1948年年初天津昆曲蓬勃发展,天津昆曲曲社活动非常活跃,这一时期天津先后成立了七馆曲社、工商昆曲社、开滦曲会、合笙曲社、辛巳曲会5个昆曲票房。其中活动最频繁的是一江风曲社、开滦曲会和辛巳曲会,他们各自都有定期集会。1946年至1948年,这3家昆曲票房经常联合演出,联合演出时3家票房演员互相搭戏,剧目有《北饯》《打子》《刺虎》《拾画叫画》《断桥》《刀会》等。1948年秋天,一江风曲社在开滦俱乐部礼堂上演了《刀会》,此次演出也是近现代天津最后一次昆曲演出。

1948年夏天,韩世昌、白云生、侯永奎创办了天津昆曲研究社,此时昆曲已经逐渐开始衰落,该社活动虽有开滦曲会和一江风曲社的大力支持,但也只坚持到了当年的初冬时节,之后就再也没有活动。天津昆曲研究社停止活动也预示着昆曲在天津的黄金时期已经过去。

韩世昌昆曲演出剧照

三、近现代天津昆曲的特点

近现代时期昆曲在天津发展的独特现象与当时天津社会环境有着必不可分的关系。20世纪三四十年代,天津经济繁荣发展再加上优越的地理位置,各个艺术门类都愿意来到天津,在很短的时间内,天津成为了各个艺术门类的聚集地。艺术形式的多样造就了天津观众艺术爱好的广泛;雄厚的观众基础,也为艺术的发展提供了强有力的支撑。民国初期一些昆曲班社及演员到天津定居,他们聚集在一起交流学习,并聘请专业的教师拍曲,他们的到来使近现代时期天津昆曲形成了鲜明特点。

(一)曲社核心人物具有强大影响力

近现代天津昆曲曲社中的很多老票友都是极具古典文化的资深学者,他们在社会上、戏曲界具有强大的影响力,这为昆曲在天津发展起到了积极作用。如王季烈,他是清光绪甲辰科的进士,官学部郎中,他曾翻译出版了中国第一本以物理学命名的教科书。又如袁寒云,袁世凯的次子,据说他是“读书博闻强记,十五岁作赋填词,已经斐然可观”。还有王益友,著名北昆表演艺术家,他教过韩世昌、白云生、侯永奎等多位昆曲名家。民国时期王益友来到天津,担任多家曲社的教师。他到天津教授昆曲,为昆曲在天津的发展打下了坚实的基础。更有恽兰荪这样的人物,他是清初绘画大家恽寿平的后裔,世代以度曲闻名。因此,他们的演出比专业院团的演出更加细腻、传神,梅兰芳在看了恽兰荪演出的《弹词》一曲后,称赞他是“《弹词》专家”。韩世昌、许雨香、童曼秋、陶显庭、侯永奎等人在昆曲方面都造诣颇深,他们是多家天津曲社的核心人物,他们的加入推动了天津昆曲的发展,使近现代天津昆曲在我国北方乃至全国都处于领先水平。但是也正因为他们的影响之大,他们的调离和去世对天津昆曲造成了致命的打击,许多曲社因为核心人物的离开而没有了支撑,也就终止了活动。

(二)南北合流演出剧目具有多样性

虽天津昆曲属于北昆,但近现代时期天津昆曲曲社既有宗北昆的也有宗南昆的,所上演剧目自然南北昆都有。特别是在1940年至1947年,这种现象更为明显,“‘一江风’‘工商’‘七馆’三个曲社,请王先生指导,后都合并于‘一江风’,属于昆弋派;‘辛巳’‘开滦’二曲会请徐惠如、施砚香二位先生指导,属南昆。1947年间,‘一江风’‘辛巳’‘开滦’三曲社,几次联合演出和义演,并有名票近云馆主参加,剧目为昆曲名剧,演员搭配整齐,十分火炽。一时有‘南北合’之称。”近现代时期,天津昆曲舞台所演剧目不仅有北昆的代表剧目,如《长生殿》之《弹词》《酒楼》以及《钟馗嫁妹》《训子》《刀会》等,还有南昆的代表剧目,如《游园》《夜奔》等。

(三)艺术特色呈现南北兼具

“南北合流”使得近现代时期天津昆曲兼具南北特色,形成了以“北曲的遒劲为主,同时兼具南曲柔曼悠远”的鲜明的艺术风格,既有优美华丽的演唱与表演,也有武功绝技,比如“耍牙”等。在音乐上,天津昆曲采用北昆的七声音阶而非南昆的五声音阶。在行腔唱念上,天津昆曲吸收了南昆细腻婉转、四声俱全的特点。在表演风格上,天津昆曲保持了北昆豪放粗犷的特色。

由于特殊的地理位置,近现代时期天津成立了众多昆曲曲社,这为昆曲在天津发展提供了坚实的基础与保障。这一时期,在天津昆曲舞台上除了天津曲社的演出外,还时常有外地曲社来津演出,这大大丰富了大众的赏曲生活。同时,天津昆曲理论研究也收获颇丰,这为天津昆曲发展发挥了重要的“智库”作用。但最终近现代天津昆曲因为时局动荡再加之曲高和寡、表演艺术家及理论家相继离开而走向衰落。此后,天津昆曲再没有达到近现代时期的繁荣景象。时至今日,天津只剩下天津昆曲研究会一家曲社在活动。天津作为“北昆”的重要发源地,戏曲工作者应该寻找昆曲与时代的契合点,使“百戏之祖”在天津再续辉煌。

原载《中国戏剧》2020年第2期