广东民间诸乐种原来的音律到底是什么样的,现在说法不一。有人认为是在五度相生律的基础上,“在mi sol小三度和la do小三度音距之间,平均其距离增加↑fa和↓ti音,为全音的3/4音程”;有人则以十二平均律为基础,论及广东民间音乐各种调性调式,从而生出许多ta、ti、fe、fa 等音来。其实这些都不符合广东民间音乐原来的实际情况。

广东(其实不止广东)民间各乐种原来所用的音律是七平均律,即把八度音之内平均分成七个等距离的音程,所以不存在十二平均律各种大、小、增、减音程的概念,也不存在升、降半音或还原半音的概念。

如何见得广东民间音乐使用的是七平均律,以下从几个方面加以说明。

第一方面,从广东民间音乐(包括广东音乐、潮州音乐、汉调音乐等)。使用的定品定位乐器可以得到验证。

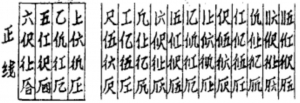

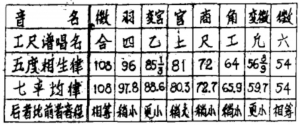

广东各乐种原来所使用的笛子、洞箫、唢呐、喉管等管乐器的音孔距离是等比例的,八度之内分成七个音,音程之间没有大小之分。在弹拨乐中,琵琶、秦琴、月琴、阮等乐器的品位距离也是等比例的,八度之内也等分成七个音。在弓弦乐器中,越往高音把位,手指按的距离越小,但音位距离也是等比例的。并没有哪个音程要特别缩短距离的。请看一本古谱的琵琶音位说明:

以前的琵琶是四相十三品的,每个相品管一个音,根本没有半音或3/4全音的音程,如果有的话上面那些音位就对不上号,就不能保持四根弦的“四度—二度—四度”关系了。

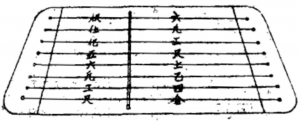

再看广东民间音乐的主要乐器扬琴的音位图:

扬琴梯码两边的音为五度关系,每个梯码往上升高一个音,其中左右两边的八度音“合六”“四五”“乙亿”“上仩”“尺伬”要调得协和,另外梯码两边的同度音“尺尺”“工工”“凢凢”“六六”也要调得协和。如果音程之间有大小,那就根本办不到。可见其八度内的七个音是平均的。

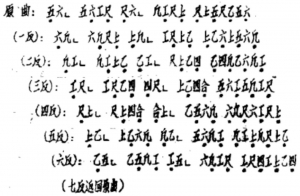

第二方面,再从民间音乐演的“反线”来看。所谓“反线”,意即把乐器弦线的音高概念反转过来。民间两根弦的乐器多数定四度或五度关系,所以这种反线就常是四度或五度的移调。其实不止如此,民间的乐曲可以奏七反。如用潮州小曲《水底鱼》作七反如下:

所用这首小曲是七声的,里面包含有凢乙音。它的起结音相差二度,刚好把前曲的结音作为后曲的起音,整曲就移低二度。这样在七平均律的乐器上作七反,虽然因为乐器音域所限,有些音或乐句要倒把高八度或低八度演奏,但这种七反却是顺理成章的,没有哪一反出现音程上的枢逆。由此可见其音程是等距离的,如果存在3/4全音或半音、小三度之类,这种七反是不可能的。

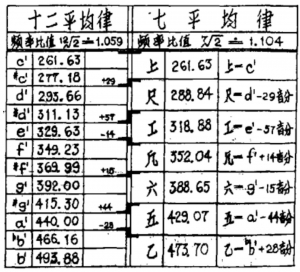

第三方面,让我们看看七平均律的数据,以及它与十二平均律的比较。

从上表可以看出,七平均律的二度音程(没有大小之分),比十二平均律的大二度(即全音)音程小29音分(十二平均律的每个小二度等分为100音分)。如果上=C1,那么尺=d1-29音分;工=e1-57音分;凢=f1+14音分;六=g1-15音分;五=a1-44音分;乙=bb1+28音分。可见七平均律比十二平均律,二度音程比大二度稍小,三度音程比大三度更小,四度音程比纯四度稍大,五度音程比纯五度稍小,六度音程比大六度更小,七度音程比小七度稍大。

按七平均律的频率比值1.104,用黄钟宫的征音(其弦长108寸)作七均律的“合”音计算,其各音弦长如下:

从上表可以看出,七平均律的各度音程,与五度相生律比较的结果,与其和十二平均律的差别基本相似。

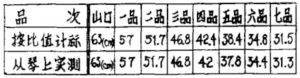

再用七平均律的频率比值,计算秦琴各品的有效弦长,又测量原广东民间音乐所用秦琴各品的有效弦长。其数据如下:

这里的实测数是按市面买回来的一把七律秦琴测得的,其品位因制作工艺关系,个别音略有偏差,但从以上数字看来,也足证原来广东民间音乐所用的是平均律了。任何一个有修琴实践经验的人都知道,把一把七律琵琶或秦琴、阮等,要改装成十二平均律,或是反过来,把十二平均律改装成七律,其品位变化,与上面所述的音程关系是完全符合的。

综上所述,原来广东民间各乐种所用的是七平均律,八度之内等分成七个音,其音程之间没有大小增减及半音升降之分。我们对民间音乐的研究,必须依据这一史实,按照其原来的音律基础去研究其有关的各种属性。

至于目前音律上的变化和发展,尤其在新一代音乐工作者之中,出现了向十二平均律靠拢的趋势。我认为这是一种好现象,这可以促进民族乐器的发展,促进演奏技能的发展,促进和声、配器、音乐理论和创作的发展,促进乐队的发展,总之,可以促进整个民族音乐事业的发展。我们不但要对这种发展给予肯定,而且应该努力探讨和促进这种发展。但是不要把这种发展了的情况当作过去的历史现实,用以研究和论述过去的东西,那就不符合历史事实了。

此外,在鼓励变革发展之外,有关单位应该从保护和保存历史文化的角度出发,有计划有组织地保存过去的乐律和乐队,以免使其成为绝响。这决不是“抱残守缺”,亦是我们不可推卸的历史职责。

作者简介:陈天国(1938— ),男,广东潮州人,星海音乐学院教授。