摘要:1921 年秋,昆剧传习所在苏州成立。关于昆剧传习所草创时期的很多问题还存有疑点,昆曲界在最近五十年中关于昆剧传习所的创办问题仍存有不少分歧,值此纪念昆剧传习所成立一百周年之际,希望以对以往资料的整理并结合新近发现的一些史料,对昆剧传习所的创办问题进行一定的梳理,还历史以真相。

关键词:昆剧传习所 昆剧保存社 穆藕初 十二董事

1921 年秋,昆剧传习所在苏州成立。抚今追昔,回望一百年前昆剧传习所成立的历史,今人总不免要感叹。这一百年间,在一代昆剧传字辈艺人和广大昆曲工作者的辛勤努力下,昆曲这一古老的艺术,虽历经种种艰难曲折,几起几落,但最终还是能够重新焕发出蓬勃的生命力。值此纪念昆剧传习所成立一百周年之际,笔者以对以往资料的整理并结合新近发现的一些史料,对昆剧传习所的创办问题进行一定的梳理,希望能够还历史以真相。

一

关于昆剧传习所的创办问题,当下学界主要有以下两种主要观点:

1. 张紫东、贝晋眉等十二董事发起成立昆剧传习所,穆藕初接办。持此观点的主要以已故昆剧传字辈研究专家桑毓喜先生为代表。

2. 穆藕初发起成立昆剧传习所,上海、苏州两地曲友共同参与创办。持此观点的主要以已故昆曲史研究专家朱建明先生等为代表。

此外,还有一些报刊和学者提出了徐凌云发起创办昆剧传习所的观点。

二

说起昆剧传习所的筹备阶段,持穆藕初发起说的学者总会提及 1921 年的韬潗之会,以此会作为昆剧传习所发起之源头。关于韬潗 之会最早的公开记载出现于 1938 年《红茶》第二期署名半ꊢ 主人的胡山源先生所写的《仙霓社之前后》一文。1947 年 12 月的《半月戏剧》第六卷第七期又有俞振飞先生的《穆藕初先生与昆曲》一文也提及了此事。中国昆曲博物馆内另藏有据传为1947 年昆剧传习所艺员所作的《追忆穆公创设昆曲传习所之经过》一文。

《仙霓社之前后》一文有如下记述:“民国八九年之夏,灵隐韬光寺中,每当西山日落,木末风生,或月上东山,露华微湿,则有笛声袅袅,透竹筱而出,即而听之,更有歌声抑扬抗坠于其间……上海穆藕初、谢人祖(笔者:应为谢绳祖),苏州俞振飞、张紫曼,及老伶工沈月泉也。……迨夫炎威稍杀,归意渐浓……临别依依,遂订后会,约于某月日,在沪爨演,并筹复兴昆曲之计。……此次紫曼振飞自杭归,言其经过,道其将来,紫东及粟庐,闻之大喜,遂与紫曼及振飞,如期至沪。夏令配克者,为当时最高等之欧化剧院,此时乃为沪苏曲家爨演之地。……故此次爨演,谓之陶情作乐可,谓之昆剧传习所之成立典礼,尤可,爨演毕,即组织董事会,于上述诸人之外,更加入杨习贤,江紫来等,昆剧复兴,于是乃有实现可期。”(半邨主人:《仙霓社之前后》,《红茶》1938 年第二期第 35—36 页。)

《半月戏剧》第六卷第七期俞振飞先生的《穆藕初先生与昆曲》一文中对韬潗之会有如下记载:“……同时又筑韬潗 于杭之韬光寺侧,为避暑度曲之所,韬潗 亦先君子(笔者注:俞粟庐)别署也,其心折先君子可谓至矣。落成之日,邀集曲友,登山雅集,余侍先君子往,并招老伶工沈月泉与俱……”同文中还提到“先生(穆藕初)乃以复兴提倡为己任,联合江浙曲界名流组设昆曲保存社,为创立昆剧传习所筹募基金之举……”(俞振飞:《穆藕初先生与昆曲》,《半月戏剧》第六卷第七期。)

《江苏文史资料选辑》第 14 辑中《穆藕初先生与昆曲》一文中对韬潗 之会有如下记载:“……先生(笔者注:穆藕初)之又筑韬庵于杭之韬光寺侧,为避暑度曲之所,韬潗 亦先君子别署也。民国十年夏,先生邀集曲友登山作雅集。为观落成,余侍先君子同往,并召老伶工沈月泉与俱,先生盖欲求深造剧艺也……”(俞振飞:《穆藕初先生与昆曲》,《江苏文史资料选辑》第 14 辑。)中国昆曲博物馆藏有《穆藕初先生与昆曲》手稿与此基本相同。

那么,韬潗之会到底讨论了什么问题呢?中国昆曲博物馆内藏《追忆穆公创设昆曲传习所之经过》一文中记载:“民国十年夏,莫干山中,每当西山日落,木末风生,或月上东山,露华微湿,时有笛声袅袅,透竹筱而出,即而听之,更有歌声抑扬抗坠于其间……盖即我穆公藕初与知友数辈,偕沈月泉师,于此度曲也。迨夫炎威稍杀,方始下山,归后即计议创设昆曲传习所……”(《追忆穆公创设昆曲传习所之经过》,昆剧传字辈艺人手抄件,现藏于中国昆曲博物馆。)

此外,王传淞先生在《丑中美——王传淞谈艺录》中对此亦有一段记录:“1919 年(农历二月十九日),观音菩萨生日。杭州,灵隐后山、北高峰下,韬光庵,穆藕初、张紫东、张紫蔓、俞粟庐、俞振飞、孙咏雩等人宿山。座上有位沈月泉先生,是昆曲界的名演员,但是因为全福班星散,他也无用武之地,因此牢骚很多。当时俞振飞还很年轻,他年少气盛,就即席建议:何不大家凑笔钱,办它一个学校,重兴昆曲?这个设想当然也和大家的愿望相切合。”(王传淞:《丑中美——王传淞谈艺录》,上海文艺出版社 1987 年版。)

而在朱建明先生《苏州昆剧传习所之由来》一文中除了引用 1947 年传字辈艺员《追忆穆公创设昆曲传习所之经过》中的记载外,另外记录了 1921 年的韬潗 之会的参与者有“穆藕初、谢绳祖、俞振飞、张紫曼”,而关于是谁最早提议创办传习所,则记录为“穆环顾众人,说:‘昆曲难道在我辈手中丧失?心有不甘,望各位提出建议。’沈月泉接着说:‘我正有意开办昆剧传习所,培养一代新人,使昆剧事业传薪有人。’穆听后点头称好,其他诸人也说此建议可行。”之后又记录了张紫曼回苏与其兄张紫东商议此事,张紫东集合十二董事开办昆曲传习所。

综合以上诸说,笔者以为,胡山源先生的记载是目前所见最早关于杭州曲会的记录,但他并非亲历者,不免有道听途说之嫌。但他在文中基本记述了杭州曲会活动的大致情况,并交代了参与的人员,并最早提到了“董事会”一说,且按胡山源的观点,以夏令配克会串“谓之昆剧传习所之成立典礼”,且董事会成立于夏令配克会串之后,参与此事者有穆藕初、谢绳祖、俞振飞、张紫曼、沈月泉、张紫东、俞粟庐、杨习贤、江紫来等。而俞振飞先生作为韬潗之会的亲历者,他在 1947 年的记录是基本可信的,即在 1921 年夏,在杭州韬潗落成之时,穆藕初确曾邀请俞粟庐、俞振飞、沈月泉等举行韬潗 雅集。当时可能还有其他曲家曲友与会,会上谈及振兴昆曲之事也不无可能。(那到底俞粟庐有没有参加此次曲叙?胡山源说俞粟庐没有出席,是在苏州听到俞振飞的介绍,而俞振飞则说其父亦参加了此次活动,此事姑从亲历者俞振飞之说。)

1947 年传字辈艺员《追忆穆公创设昆曲传习所之经过》一文,比较其内容,实际上部分文字是脱胎于胡山源先生文字,开卷的一段风景描写几乎只字不差,但在本文中第一次提及了“归后即计议创设昆曲传习所”,文中又说“穆公惨淡经营,招收余等入班,传此春容大雅之绝学……因追叙昆曲传习所创办大略,以显扬我穆公事业之一端云尔”,肯定了穆藕初在昆剧传习所草创招生之时即参与其中,可以作为 20 世纪 40 年代,昆曲传字辈对穆藕初与昆剧传习所关系的一种观点,即早在韬潗 之会时,穆藕初等已经开始筹备创立昆剧传习所。而俞振飞先生在《穆藕初先生与昆曲》一文中还提到“先生(穆藕初)乃以复兴提倡为己任,联合江浙曲界名流组设昆曲保存社,为创立昆剧传习所筹募基金之举……”,也肯定了 1947 年当时昆曲人对穆藕初与昆剧保存社,以及昆剧保存社与昆剧传习所的关系的基本观点。

王传淞先生虽然是传字辈演员,但是他并非是此次雅集的亲历者,在书中可能只是转述他所知道的别人的说法,且时间和另外两篇存在较大出入,所以不能作为十分肯定的史料佐证。而朱建明先生《苏州昆剧传习所之由来》一文的部分观点,看似综合了张紫东等创办说和穆藕初发起创办说这两种观点,但是除了引用 1947 年传字辈艺员《追忆穆公创设昆曲传习所之经过》中的记载外,即便是参照了胡山源先生所写的《仙霓社之前后》一文,仍有部分记述找不到确切的史料支撑,亦不能作为肯定的史料佐证。在 2013 年出版的朱建明先生的《穆藕初与昆曲》一书中关于这一部分的记述,基本仍沿袭了《苏州昆剧传习所之由来》一文的主要观点,对部分内容进行了铺陈扩充,然而同样缺乏有力的史料支撑。

目前所见,韬潗之会中谈及成立昆剧传习所的明确证据仅限于 1947 年传字辈艺员《追忆穆公创设昆曲传习所之经过》。如果《追忆穆公创设昆曲传习所之经过》一文内容属实,则至少在 20 世纪三四十年代,当时的昆曲人是认可穆藕初参与并发起创立昆剧传习所的。

三

关于 1921 年 8 月或者 1921 年秋昆剧传习所的筹建过程,目前未见有任何可以确信的同时期的相关报道,也未见有关于昆剧传习所成立的相关章程史料。对于这一部分的记载,大多是数十年后参与其事的人们对于这一段历史的回忆。而在 1922 年至 1949 年间,我们则可以找到相当多的关于昆剧传习所创办人的记载。

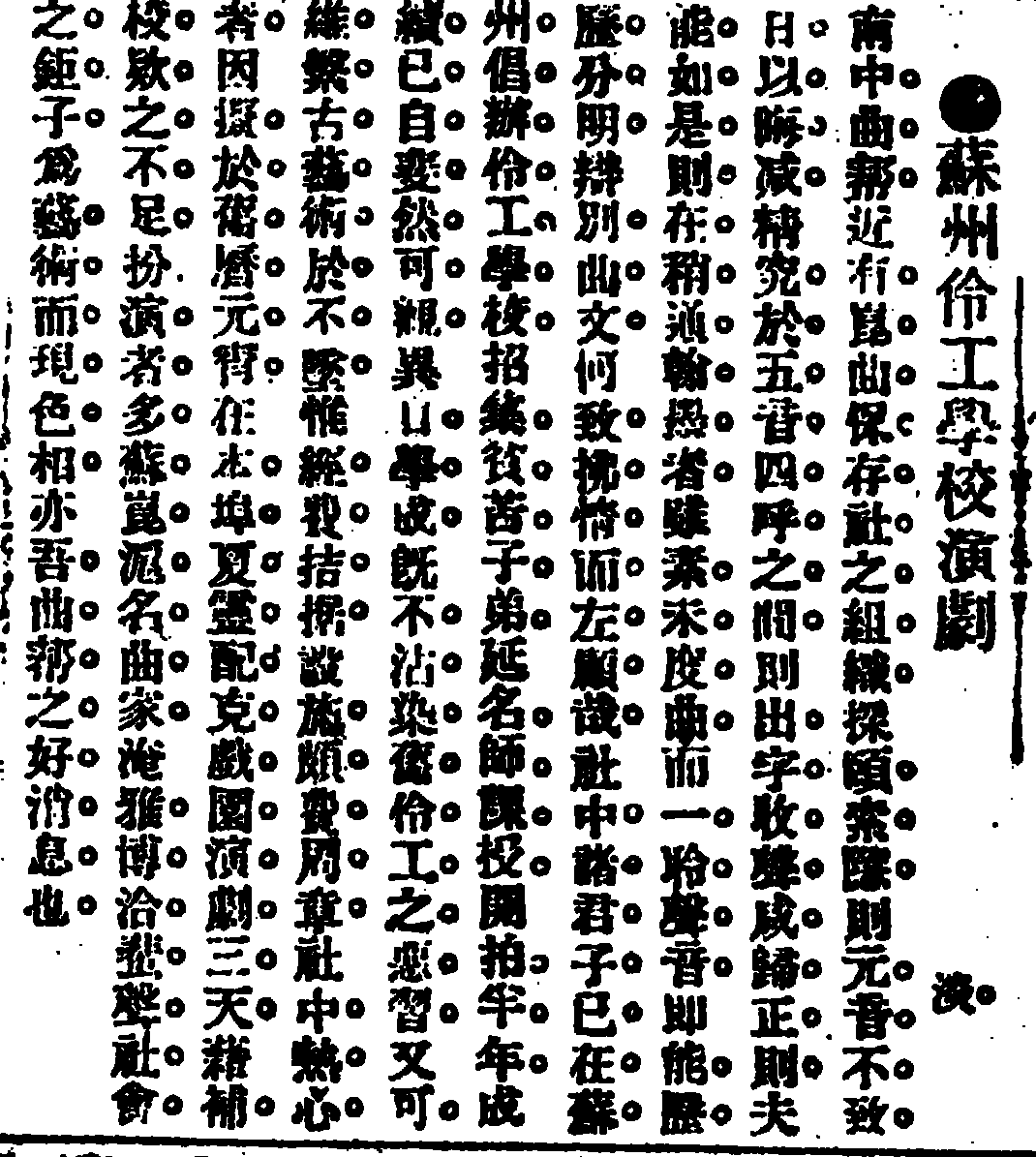

1922 年 1 月 4 日《申报》“自由谈”副刊上有署名“淡”的一篇曲讯《苏州伶工学校演剧》:“南中曲帮,近有昆曲保存社之组织。……社中诸君子已在苏州倡办伶工学校,招集贫苦子弟,延名师课授,开拍半年,成绩已自斐然可观。……惟经费拮据,设施颇费周章,社中热心者,固拟于旧历元宵,在本埠夏灵配克戏园演剧三天,藉补校款之不足……”(淡:《苏州伶工学校演剧》,《申报》“自由谈”1922 年 1 月 4 日。)这是可以找到最早的关于昆剧传习所创办的报刊信息,其中可以归纳出几条比较重要的信息。一,在 1922年 1 月 4 日之前,“南中曲帮,近有昆曲保存社之组织”,基本可以确认昆剧保存社成立不晚于 1921 年。二,“社中诸君子已在苏州倡办伶工学校,招集贫苦子弟,延名师课授,开拍半年,成绩已自斐然可观。”本文明确指出是昆剧保存社中人在苏州倡办了伶工学校,且已开办半年,如果这里所指的伶工学校就是昆剧传习所,则昆剧传习所的成立时间应在 1921 年下半年。三,“惟经费拮据,设施颇费周章,固拟于旧历元宵,在本埠夏灵配克戏园演剧三天,藉补校款之不足。”由此可知伶工学校开办之初即有经费紧张之情况,如果穆藕初是接办者,则他参与昆剧传习所的工作应不晚于 1921 年底。四,在 1 月 4 日的《申报》上登载的昆剧保存社计划在旧历元宵(2 月 22 日)前后在上海“夏灵配克戏园演剧三天”,则至晚到 1921 年底,昆剧保存社已经参与了为昆剧传习所筹备募捐的相关工作。

1922 年 2 月 3 日《申报》刊登《昆曲大会串预志》:“江浙名人穆藕初君、徐凌云君雅嗜昆曲,感于昆伶人才之寥落,于上年创设昆剧传习所,需费甚巨,特邀集曲界同志,于新正十四日起,假夏令配克戏院客串三夕,并有曲谱及说明书分配……券资所入悉充该所经费,故预定者纷纷,后至者已不免有向隅之叹云。”(《昆曲大会串预志》,《申报》1922 年 2 月 3 日。)本文认为穆藕初、徐凌云等是于上年(1921 年)创设昆剧传习所的。

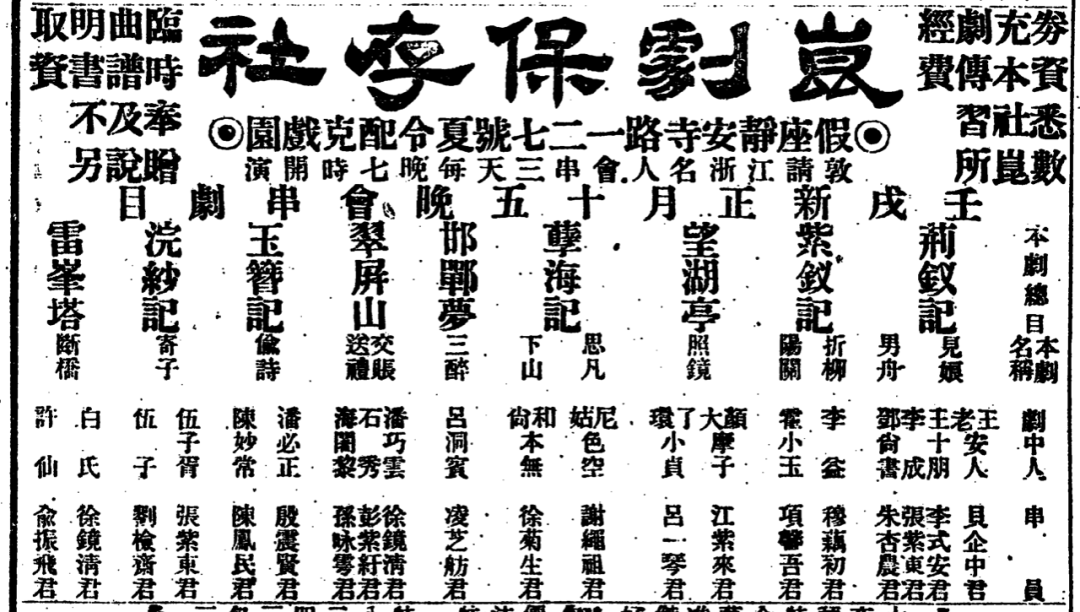

1922 年 2 月 10 日《申报》刊登有《昆剧保存社敦请江浙名人会串三天》的戏单,右上角注:“券资悉数充本社昆剧传习所经费。”另有同日《申报》之《昆剧保存社敦请江浙名人会串》注明本次会串的宗旨为“扶持雅乐,补助昆剧传习所经费”,落款为“俞粟庐、徐凌云、穆藕初”。由此可知,至少在此时,当时的昆剧保存社中人已将昆剧传习所作为“本社”下属机构,且此次会串是为昆剧传习所募集资金。

2 月 10 日至 12 日,夏令配克戏院会串演出。此后,《申报》发表吴梅撰写《观昆剧保存社会串感言》。毫无疑问,当时上海曲界是将此次会串演出看作是昆剧保存社发起为昆剧传习所筹款的一次义演。夏令配克戏院会串演出的参与者中,除了穆藕初之外,还有李式安、徐镜清、贝晋眉、孙咏雩、张紫东五人,他们也是后来张紫东、贝晋眉、徐镜清等发起成立昆剧传习所之说中“昆剧传习所十二董事”中的五位,也可能同时还是昆剧保存社的社员,即上文所提的“社中诸君子”。

1922 年 2 月 21 日《新闻报》登载《昆剧传习所已开幕》:“苏州昆剧传习所系昆曲大家徐凌云、俞粟庐、穆藕初、孙咏雩诸君发起、现已租定城内桃花坞大营门某姓民房为所址、于昨(二十)日举行正式开幕礼。”(《昆剧传习所已开幕》,《新闻报》1922 年 2 月 21 日。) 这一条新闻之前少见引用,是个非常重要的资料。首先,本文提到“苏州昆剧传习所系昆曲大家徐凌云、俞粟庐、穆藕初、孙咏雩诸君发起”,再次确认了这四个人的发起人身份;再者,提到昆剧传习所的所址为“城内桃花坞大营门某姓民房”;第三,这里谈到了一个昆剧传习所举行正式开幕礼的信息,这是目前所见唯一提到昆剧传习所何时正式开幕的史料,且与通行之记录相差较大。这篇资料可作为昆剧传习所正式开幕时间的一条参考。

1922年1月4日《申报》刊载昆剧串报道,内容为苏州伶工学校演剧(177-63)

曾在 1921—1922 年前后担任穆藕初秘书的沈彝如先生曾有手抄本《传声杂记》传世,其中在 1922 年 2 月 20 日有如下记载:“……今日亦有二处请客,一在静安寺路总会,乃穆君、俞粟庐、徐凌云三人作东道主,晚间在北京路德大批发所,乃高陆二君做主……”(沈彝如:《传声杂记》,现有复印本藏于昆山当代昆剧团。) 这一条恰可以给 1922 年 2 月 21 日《新闻报》登载的《昆剧传习所已开幕》一文做证明,即 1922 年 2 月 20 日,穆藕初、俞粟庐、徐凌云三人共同发起,于静安寺路十号总会做东请客。从《传声杂记》2 月 21 日的记载“一时回静安寺路十号总会赴席”来看,沈彝如是参加了当日的宴请,而请客的主题很可能就是庆祝昆剧传习所正式开幕。身为昆剧保存社的发起人,穆藕初、俞粟庐、徐凌云三人在夏令配克会串之后一个月,连续两日召集昆曲界人士,为昆剧传习所举办开幕仪式,并组织成立粟社,这也是在情理之中的。所以《新闻报》所记的昆剧传习所正式开幕一事,是有其合理性的,且能与沈彝如的《传声杂记》相互印证。

综合以上数组资料,我们可以有如下判断。

一、1922 年初,上海的《申报》已反复将昆剧保存社和昆剧传习所联系在了一起,并明确将昆剧传习所视作昆剧保存社的下设机构。

二、从以上资料看,当时的上海媒体普遍认同俞粟庐、徐凌云、穆藕初等发起成立了昆剧传习所的观点,且他们发起成立昆剧传习所之举得到了“社(昆剧保存社)中诸君子”与“曲界(江浙名人)同志”的广泛支持和参与。

三、如果 1922 年 2 月 21 日《新闻报》登载的《昆剧传习所已开幕》这一资料记录属实,则从 1921 年 8 月至 1922 年 2 月 19 日可算作是昆剧传习所的筹备期,正式开幕则在 1922 年 2 月 20 日。如此,开始于 1922 年 2 月 10 日至12 日的“夏灵配克戏园会串”则是发生在昆剧传习所的筹备阶段,而并非正式开幕之后。如果把 1922 年 2 月 20 日定为昆剧传习所的正式开幕日期,则以俞粟庐、徐凌云、穆藕初为代表的昆剧保存社中人必然已密切参与到了昆剧传习所的筹备工作中。且此说与前文胡山源的观点有相互呼应的地方,即胡山源也认为昆剧传习所的成立应以夏令配克戏院会串为限。

四

自 1922 年夏令配克戏院会串之后,昆剧传习所筹措到约八千大洋(一说三千大洋)的经费,日常经费得到了相应的补充,昆剧传习所也开始了为期数年的教学过程。对这个阶段,我们也找到了数条资料,其中提及昆剧传习所的发起创办问题,摘录于下,以备查考。

1924 年 1 月 1 日《申报》刊登《昆剧传习所将于明日表演》提及“穆藕初、徐凌云、张石如、谢绳祖等所办之昆剧传习所,将于十三年元月二日,即旧历十一月二十六日(星期三)午后二点钟,假台湾路徐宅,由学生表演成绩云”。(《昆剧传习所将于明日表演》,《申报》1924 年 1 月 1 日。) 这段记录可视作是《申报》对 1924 年昆剧传习所的主要经办人的一段记录。

1924 年 3 月 22 日《顺天时报》转发落款为“苏州通信”的《苏州昆剧传习所之近况》一文:“昆剧传习所,成立已两年,为穆藕初所发起,经费以苏沪昆社票友演剧所得充之,所址在江苏苏州桃花坞五亩园后,所长为苏州著名昆剧票友孙咏雩君……”(《苏州昆剧传习所之近况》,《顺天时报》1924 年 3 月 22 日。) 虽然不知道这篇落款为苏州通信的文章究竟为谁人所写,但我们可以发现,当时在苏州,对于昆剧传习所的创办过程有这样的观点。“成立已两年”,以 1924 年倒推,则成立于 1922 年,此与上文昆剧传习所于 1922 年正式开幕之观点相符。

1908 年前成稿,1918 年前后印行的《精印六也曲谱》“烂柯山·痴梦”一折

1924 年 4 月 11 日《申报》登载《昆剧传习所学员将来沪表演》,称“昆剧传习所,设于苏州五亩园……成立以来,已逾三载……沪上绅商如徐凌云、穆藕初君,正在筹备一切,入座券由各绅商悉数认领。”( 《昆剧传习所学员将来沪表演》,《申报》1924 年 4 月 11 日。)1924 年 5 月 18 日《新闻报》又有《昆剧传习所全体来沪表演》一文:“昆剧传习所,由江浙昆曲家发起,设于苏城五亩园,已届三年……定于旧历四月二十日来沪表演于笑舞台……券资悉充该所教养费,由绅商穆藕初、徐凌云、谢绳祖诸君主干一切云。”(《昆剧传习所全体来沪表演》,《新闻报》1924 年 5 月 18 日。)《申报》和《新闻报》在两年前登载过昆剧传习所的相关消息,故其对昆剧传习所的相关情况是有所了解的。《新闻报》明确表示“昆剧传习所,由江浙昆曲家发起”,目前“由绅商穆藕初、徐凌云、谢绳祖诸君主干一切”,观点与前文 1924 年 1 月 1 日的《申报》中的记录基本相符。1925 年 10 月 14 日《时报》有《昆剧传习所将在徐园演剧》一文,文中提及:“昆剧传习所,系旅沪江浙两省昆曲家穆藕初、徐凌云等捐资发起,设在苏州五亩园地方,成立数载……”所记与《新闻报》《申报》《顺天时报》等基本一致。

1922年2月11日《申报》刊载崑剧保存社江浙名人会串戏码

从 1922 年夏令配克戏院会串之后直到 1927 年昆剧传习所实际解散,传字辈另组新乐府昆班,综合以上四家报馆的报道,我们大致可以推论,在这一阶段关于昆剧传习所创办的主流观点是由“旅沪江浙两省昆曲家穆藕初、徐凌云等捐资发起”,即便是来自苏州的通信也未见有提及昆剧传习所“十二董事”的任何记载。

五

值得注意的是,在几乎同一个时期,苏州道和昆曲社自 1921 年 7 月成立之后,于 1923 年创办了由社员参与的苏州普乐昆剧团,该团在此后多次在苏州进行曲友彩串演出活动。该剧团的相关情况,可参看《中国昆剧大辞典》中桑毓喜先生所写的词条。

对照《中国昆剧大辞典》中桑毓喜先生所记录的普乐团 1931 年的《团员录》,再对比了昆剧传习所“十二董事”名录,笔者发现除了李式安、吴粹伦二人外,另外十位董事均为 1931 年普乐团的团员。而据桑毓喜先生推测,“李式安约于 20 世纪 20 年代末在苏州病逝”。如果确如所言,则李式安的名字不出现在 1931 年的《团员录》中也是情有可原。李式安作为早期道和曲友,同时又是粟社成员,生前参与普乐团的可能性也很大。如此,只有吴粹伦一人没有确切证据证明其除了是道和曲友之外还是普乐团成员。

在 1929 年第 109 期的上海《联益之友》旬刊中出了一期昆曲特刊,其中记载了不少关于普乐团和新乐府传字辈的相关信息。

这一期特刊中收有署名赵眠云的《谈客串》一文,内有数句:“……盖我苏普乐乐团团员,已达四十余人,皆吴门绅士之又念保存国粹者,其大规模之组织,非前几次客串可比……则我普乐团客串诸君子,以风雅和平为唱导,其用意岂仅以消闲娱乐为事哉?抑又思之,今之昆剧班,名为新乐府,则亦有追本穷源之意……”(赵眠云:《谈客串》,《联益之友》1929 年第 109 期。)

再有普乐团成员,同时也是后来所记的昆剧传习所“十二董事”之一的叶柳村所写的文章《第一人才姚传芗》,盛赞姚传芗艺术精湛,甚为普乐团中人激赏,然并未提及自己身为传习所董事一事。

又有署名心汉阁主的《志昆剧之转盛》一文:“……如我国极有价值之昆剧,由盛而渐衰,由衰而复盛,岂不视提倡何如,提倡之人之魄力何如哉?……不幸老伶相继凋谢,存者又颓放不自爱,有心人抱雅音中绝之悲。谓几几乎成广陵散矣。海上穆藕初先生,有感于此,乃发起组成昆剧传习所,先后资助,达数万金。培植梨园子弟,谓为魄力伟大,斯无愧矣。论其结果,成绩优良,斯又尽人皆知者也。继之者陶希泉先生,亦以巨金为维持费。最近归吾苏普乐团客串诸君子任之。诸君子研究精深,咸具保存国粹之热心毅力,是以每岁客串登台一二次,筹款以补助之。今定三月三十日三天开演,凡属团

友,无弗与焉,是为从来未有之盛举……”(心汉阁主:《志昆剧之转盛》,《联益之友》1929 年第 109 期。)

这三段内容之中,前两段可知苏州的普乐团成员“皆吴门绅士之又念保存国粹者”,与新乐府传字辈众人关系密切。最关键的是第三段中提及的内容:“海上穆藕初先生……乃发起组成昆剧传习所,先后资助,达数万金……继之者陶希泉先生,亦以巨金为维持费。最近归吾苏普乐团客串诸君子任之。”由此我们可知,作者作为一个苏州人(称普乐团为“吾苏普乐团”),首先肯定穆藕初是昆剧传习所的发起人,且为昆剧传字辈的成长“先后资助,达数万金”;接下来提到“继之者陶希泉先生,亦以巨金为维持费”,说的是陶希泉在穆藕初生意失败无力支撑传习所运营之后,与友人严惠宇合作,共同出资 2 万银圆,以“维昆公司”的名义创办新乐府昆班。以上二人皆以重金支持昆剧传字辈发展,即上文所谓“培植梨园子弟”的“魄力伟大”者。接下来,文风一转,转到普乐团,称“最近归吾苏普乐团客串诸君子任之”。“普乐团客串诸君子”之“任”是什么呢?下文有解释:“以每岁客串登台一二次,筹款以补助之。”则本文作者以为“昆剧之转盛”之原因,是继穆藕初、陶希泉之后,又有“普乐团客串诸君子”在筹款补助昆剧传字辈艺人。陶希泉创办新乐府昆班在 1927 年,《志昆剧之转盛》一文提及普乐团 1929 年 3 月 30 日的客串演出,则“普乐团客串诸君子”资助传字辈的时间或不早于 1927 年,亦不晚于1929年。

1925年,传字辈在徐园演出(资料照片)

《中国昆剧大辞典》中关于普乐团的记载中,还提及该团于“民国十六年(1927)六月、民国十八年(1929)三月,曾以普乐团名义,假苏州青年会彩串多次”。普乐团的彩串演出时间恰与《志昆剧之转盛》一文提及“普乐团客串诸君子”资助传字辈的可能时间节点相重合,不排除普乐团在 1927 年和1929 年的彩串活动就是为了给传字辈筹款的可能。昆剧传习所“十二董事”这一群体在民国早期公开资料中能集中出现(尚缺李式安、吴粹伦二人的确切相关资料)并与传习所能够形成间接关联的记载似乎也仅见于此。

六

浙江海宁人徐凌云先生是民国时期知名的沪上名曲家,与北方的名家溥侗先生并称“南徐北溥”,声名远播,又以生、旦、净、末、丑各行兼演,“文武昆乱不挡”,而与俞粟庐、俞振飞父子的俞家一脉并称“俞家唱,徐家做”,可见其在民国时期昆曲界的地位之高。徐凌云先生很早就参与到了昆剧传习所的工作中来,后来学界亦有将徐凌云视作是昆剧传习所创办人的说法。接下来讲一讲目前找到的徐凌云先生参与昆剧传习所的另外几条资料。

其一,1930 年 6 月 25 日《大公报》(天津版)有一条短讯《上海昆曲传习所有下月来津消息》:“南方著名昆曲家徐凌云诸君在沪所办之昆曲传习所,为今日中国昆曲唯一之科班……此事倘得实现,诚为昆曲界之好音,特为预志,以告有曲癖者。”(《上海昆曲传习所有下月来津消息》,《大公报》(天津版)1930 年 6 月 25 日。)这是目前所见第一条唯一单独以徐凌云之名领衔的昆剧传习所创办人信息。虽然目前已知,昆剧传习所的北方之行最终未能成行,但考虑到此消息针对的是北方的昆曲爱好者(有曲癖者),故这里单列昆曲界声名远播的徐凌云之名也情有可原。

其二,著名的小说家、实业家、昆曲曲家天虚我生陈蝶仙的儿子陈定山曾有《春申旧闻》一书,其中多次提及昆剧传习所的创办。其中《徐园昆曲传习所》一文中记:“时振飞尊人俞粟庐执曲坛牛耳,目睹皮簧日盛,昆曲渐向没落,思有以提倡之,力商于穆藕初(湘楃 ),穆亦曲家,人以‘莫老爷’称之,乃慨然力任,假徐园戏台,以为昆曲传习所……”(陈定山:《徐园昆曲传习所》,《春申旧闻》,世界文物出版社 1978 年出版。) 又有《阑珊灯事话仙霓》一文,其中提及“仙霓社本是穆藕初所办的昆曲传习所后身。传习所初设在苏州邑厢附近,由王季烈、吴瞿庵赞襄其事……”(陈定山:《阑珊灯事话仙霓》,《春申旧闻》,世界文物出版社 1978 年出版。)又有《小生脞谈》一文,再次提及“昆曲传习所就是凌云和穆藕初发起办的”。(陈定山:《小生脞谈》,《春申旧闻》,世界文物出版社 1978 年出版。) 这三篇文章对于昆剧传习所的观点还是:穆藕初创办,徐凌云同时也参与了创办。

综合本节的相关信息,关于徐凌云在昆剧传习所成立过程中的作用和贡献,笔者以为,徐凌云一定很早就参与了昆剧传习所的筹备,时间应不晚于1921 年底,且徐凌云长期参与昆剧传习所的相关事务,并出借徐园作为昆剧传习所的演出学戏的场所,所以会有观点认为是徐凌云创办了昆剧传习所。

七

实际上,在 1927 年 10 月之前,穆藕初的实业已经走下坡路,无力支撑昆剧传习所的日常开销。次年 11 月 6 日,国民政府行政院第二次会议在南京召开,穆藕初应孔祥熙之召,去南京就任工商部次长。即便如此,穆藕初、徐凌云、俞振飞等一批江浙昆曲人仍坚持以昆剧保存社的名义以各种形式来支持昆剧传字辈的事业。

昆剧保存社成立于何时,虽无确切时间,但 1921 年就出现了以昆剧保存社为名刊行的《度曲一隅》之书,所以昆剧保存社的成立时间应不晚于此。昆剧保存社实际上是一个主要以穆藕初为代表、江浙两地曲家广泛参与的资助昆曲事业的松散组织。正如前文《申报》之《昆剧保存社敦请江浙名人会串》中注明的会串宗旨“扶持雅乐,补助昆剧传习所经费”一样,昆剧保存社是与昆剧传习所关系极为密切的一个昆曲组织。目前各类辞书上对于昆剧保存社的介绍,主要集中在出版俞粟庐唱片、1922 年夏令配克会串募款和 1934 年新光大戏院公演这三件事情,但实际上昆剧保存社对于昆剧传习所的意义远不止于此,可以说,其从 1921 年成立一直到 1934 年之间几乎每一次大型活动都与昆剧传字辈关系密切。

1922 年,穆藕初、徐凌云、俞粟庐等人以昆剧保存社之名举办夏令配克会串,直接募款八千元,解决了接下来几年昆剧传习所的大部分开销,其意义自然不言而喻。此后的若干报道有提及昆剧传习所是昆剧保存社的下设伶工学校。

1924 年 5 月 24 日,《申报》引昆剧保存社刊发的观看传习所演出的剧场报,其中有署天华庵主人之名的《发刊辞》一篇,提及“……我昆曲保存社中人,于是慨然有昆曲传习所之组织。民国十年赁屋于苏城之五亩园……”(天华庵主人:《发刊辞》,《申报》1924 年 5 月 24 日。)这里再次肯定了是昆剧保存社中人于 1921 年在苏州发起成立昆剧传习所。

1926 年 1 月 27 日,《申报》发表《苏州昆剧传习所将来沪续演》一文,称“苏州昆剧传习所……兹经沪上士绅商准该所创办人……昨日昆剧保存会执行委员,假徐园主人宅中开会……”(《苏州昆剧传习所将来沪续演》,《申报》1926 年 1 月 27 日。)由此可知,昆剧保存社执行委员会是昆剧传习所的主持机构,负责学艺阶段的昆剧传习所学员的外出演出事宜,再次强调了昆剧保存社与昆剧传习所的特殊关系。

1931 年,新乐府昆班解散,部分昆剧传字辈艺人另组仙霓社。中国昆曲博物馆藏有一份民国时期以昆剧保存社落款的推荐仙霓社开展昆剧堂会演出的广告:“介绍仙霓社昆剧堂会。……现隶大千世界之仙霓社由昆剧传习所训练而成,久已脍炙人口,我沪人士如有喜庆盛典及亲友公份,惟斯社最为合宜……”落款为“昆剧保存社张慰如、王晓籁、徐凌云、穆藕初等同启”。由此亦可看出昆剧保存社中人对昆剧传字辈艺人的关心和支持。

《穆藕初先生年谱》在 1933 年的记载中引用 1933 年 7 月 15 日的报纸报道,称“本月(1933 年 7 月)与徐凌云、王晓籁等发起重组昆剧保存社,地址暂设在牯岭路普益代办所。男女社员加入者百余人,梅兰芳、程砚秋、姜妙香、俞振飞、袁安圃、翁瑞午等皆为社员”。(穆家修、柳和城、穆伟杰编:《穆藕初先生年谱》,上海古籍出版社 2006 年出版。)中国昆曲博物馆所藏的上海昆曲保存社资料中保存有沪上张元济先生的嫡孙张人凤先生捐赠的部分资料,其中以《昆剧保存社第一次筹款收支报告》《仙霓社感谢函》及《昆剧保存社特刊(第二号)》等最具史料价值。昆剧保存社曾于 1933 年 5—6 月在上海湖社举行公演,公演的目的无疑是为当时困境中的仙霓社昆班筹款。在演出结束后昆剧保存社整理的《昆剧保存社第一次筹款收支报告》中记录有俞振飞、穆藕初、潘祥生、项馨吾、项远村、王慕诘等一百多人的捐款记录。事后,传字辈艺人还以昆剧仙霓社的名义向各捐款人写信感谢,信中说“……敝社此届昆剧保存社邀同名流闺秀粉墨登场公演醵资,又蒙热心之士赞助揄扬,俾使戏券有不胫而走之概,座客有宾至如归之乐。拜赐高谊感何可言?猥荷奖饰,惭怍益增。兹经保存社结束账目,交到洋一千二百九十一元一角六分,只领之下具函伸谢……”(《仙霓社感谢函》,昆剧保存社致张元济,现藏于中国昆曲博物馆。)这些《昆剧保存社第一次筹款收支报告》和《仙霓社感谢函》最终用印有“昆剧保存社”的专用信封邮寄给各个捐赠人,目前已知收到的人除了张元济之外,还有赵尘俯、俞振飞等。

一年后的 1934 年,昆剧保存社又在上海新光大戏院举办公演,即各辞书上多次提及的昆剧保存社第二次公演。在此次公演前夕,昆剧保存社曾刊印《昆剧保存社特刊(第二号)》。《昆剧保存社特刊(第二号)》,四开大小,正反两页,因刊中收录有 24 日演出剧照,故此应该刊印于 1934 年 2 月 24 日演出之后。刊首有穆藕初先生于“癸酉午月”题写的刊名,注明“第二号”,则此刊至少出过两期。

《昆剧保存社特刊(第二号)》中最要重视的一段内容在第四版张昭诚所写的《昆剧传习所人才今昔观》一文,其中这样写道:“民国十年秋,昆曲保存社成立,设昆剧传习所于苏州,择吴中优秀子弟四十人,施以教养……”(张昭诚:《昆剧传习所人才今昔观》,《昆剧保存社特刊(第二号)》1933 年。)又张昭诚《昆剧传习所学生沈传芷》一文有记:“……当民国十年秋,昆剧传习所初成立时,传芷与胞弟南生同时加入……南生……曾一度出演麒麟阁三挡于苏州张紫东先生宅……”( 张昭诚:《昆剧传习所学生沈传芷》,《昆剧保存社特刊(第二号)》1933 年。)又,殷震贤提及“……穆君藕初等,以复兴为己任,征集曲家,爨于上海之夏令配克戏院,余亦以末技参与。……得款组设昆剧传习所,招致子弟……”这三段文字是目前所见以昆剧保存社的官方刊物记录昆剧传习所成立之资料,其意义丝毫不逊于之前各大报刊上的记载。1934 年离1921 年虽已过十三年,但以本社之人记录来佐证昆剧传习所的成立,其可信度自然是很高的。张昭诚的文章中明确提出“民国十年秋,昆曲保存社成立,设昆剧传习所于苏州”,“当民国十年秋,昆剧传习所初成立”。这既印证了 1921年昆剧传习所在苏州开始筹备组建的观点,又肯定了昆剧传习所是昆剧保存社的下设机构,这与 1922 年《申报》中提及“本社(昆剧保存社)”之“昆剧传习所”的观点相呼应。张昭诚的文章中提及沈南生在“苏州张紫东先生”家演出时,亦未提及张紫东为昆剧传习所董事。而殷震贤作为参与 1922 年夏令配克会串的人,他对昆剧传习所的成立应也有相当的认识,所以他将“穆君藕初等”作为昆剧传习所的发起人,也再次肯定了穆藕初在昆剧传习所成立过程中的特殊地位。

综合 1933 年至 1934 年昆剧保存社的相关资料,我们更加可以相信至少在20 世纪 30 年代,昆剧保存社中人是坚信昆剧传习所是穆藕初等为代表的昆剧保存社中人在 1921 年秋成立的。且正因为昆剧保存社与昆剧传习所的这种特殊关系,才有了 1933—1934 年昆剧保存社一再为昆剧传字辈艺人的发展殚精竭虑,不断地为之宣传和筹款。

1934 年之后,仙霓社昆班的处境也越发艰难,演出日少,步履维艰,加之1937 年“八·一三”事变爆发,仙霓社存放衣箱的福安公司遭日军炸弹轰炸烧毁,从此仙霓社已到了名存实亡的境地。1942 年 2 月,《半月戏剧》第 3 卷第12 期,收有署名“庄悦公子”的《阳春白雪话仙霓》一文,其中谈及仙霓社的沿革时说:“仙霓社初名昆曲传习所,系南中名士穆藕初、徐凌云、张紫东等所创办……”此为目前所见提及张紫东参与创办昆剧传习所的最早记载。

仙霓社主要的资助人穆藕初先生抗战后飞赴重庆避乱,1943 年逝世于渝。1946 年,仙霓社众人得知穆藕初逝世的消息,在梨园公所为穆藕初设长生禄位。次年上海举办穆藕初追悼会,仙霓社众人亦派人前去致祭,就有了署名“昆曲传习所全体学员”的《穆公创设昆曲传习所之经过》一文。文中除回忆了 1921 年夏韬潗 之会,并提出“穆公藕初与知友数辈,偕沈月泉师……归后即计议创昆曲传习所,并在夏令配克即今之大花戏院会串”。但如前文所说,这篇文章对于韬潗 之会的记录实际上脱胎于胡山源的文章,所以只能作为当事人对于此事的一种观点。文中又说“穆公惨淡经营,招收余等入班,传此春容大雅之绝学……因追叙昆曲传习所创办大略,以显扬我穆公事业之一端云尔”,肯定了穆藕初在昆剧传习所草创招生之时即参与其中,从此亦可看出传字辈众人对穆藕初先生的深切缅怀。

八

1951 年 11 月 20 日,上海《戏曲报》登载有署名“苏州市文联戏改会昆剧组,汪克祜、宋衡之”的《苏州解放前后的昆剧和昆剧工作者》一文,其中对昆剧传习所的创办提出了新的观点:“一九二〇年六月间,苏州一班爱好昆剧的工商家汪鼎丞、张紫东、徐镜清、贝晋眉等,因恐昆剧不常演出,从此失传,为保存昆剧种子起见,由皂烛业商人徐镜清等出资,在城内五亩园设校招生,传习昆剧,请爱好昆剧的业外人孙咏雩主管其事……可是开办不久,所有皂烛业商人徐镜清等捐出的资金,即告用罄,经费发生困难;其时上海有一纱厂经理穆藕初者,亦非常爱好昆曲,因知苏州昆曲传习所经费困难,乃自告奋勇,在经济上全力支持……”(汪克祜、宋衡之:《苏州解放前后的昆剧和昆剧工作者》,《戏曲报》1951 年 11 月20 日。) 这是目前所见“张紫东、徐镜清、贝晋眉等”创立昆剧传习所,穆藕初接办的最早记载,也是后来“昆剧传习所十二董事”之说的前身。本文的两位撰写者之一的宋衡之亦是苏州知名曲友,其兄宋选之名列 1931 年普乐团《会员录》中。此说将昆剧传习所的创立时间提前到了 1920年 6 月,出资人为“皂烛业商人徐镜清等”。

1957 年,北方昆曲剧院在北京成立,在其建院的《继承和发展昆曲艺术》一书中收录有两篇文章,也提及昆剧传习所的成立。其一为傅雪漪先生的《昆曲的起源与发展》一文,其中记录:“民国十一年,苏州爱好昆曲人士汪鼎丞、张紫东、徐镜清、穆藕初等人,为了保存昆曲艺术,集资创办了昆曲传习所……”(傅雪漪:《昆曲的起源与发展》,《继承和发展昆曲艺术》,北方昆曲剧院 1957 年。) 而另一篇署名瑞林的《南方昆曲名演员简介》提出“一九二一年昆曲爱好者穆藕初、徐凌云等在苏州八字塔五亩园附近一个会馆里成立了昆曲传习所”。(瑞林:《南方昆曲名演员简介》,《继承和发展昆曲艺术》,北方昆曲剧院 1957 年。)这两条资料可以代表 50 年代北方地区的昆曲学者们对于昆剧传习所成立的相关认识。

1959 年 12 月 6 日至 28 日,上海《新民晚报》连载了署名“马蓝”的《悲欢离合话仙霓》系列文章,其中有“昆曲传习所”和“坐科桃花坞”两节提及昆剧传习所的成立情况。“昆曲传习所”一节中说:“昆曲传习所的主要创办人之一是上海一个经营纱厂的资本家名穆藕初……穆藕初不是一个昆曲家……因他出钱创办了昆曲传习所,得以抢救和保留一部分昆曲艺术,就使他对于昆曲事业,有所贡献。……大约是一九二〇年的夏天,穆藕初和几个曲友在西湖天竺避暑,每天都在庙里拍曲,大家谈起全福班艺人星散,昆曲没落,很为关心。”“坐科桃花坞”一节中接着说:“沈月泉老先生是全福旧人,更为感伤……后来看看穆藕初喜欢昆曲,大家就把希望寄托在穆藕初身上,只要他能出钱,事情就要好办得多……穆藕初在这些人的怂恿下,办一个昆曲科班,由他捐出开办费五万元,回上海后,昆曲票友又在夏令匹克戏院举行募捐义演……这样科班就办了起来。”(马蓝:《悲欢离合话仙霓》,《新民晚报》1959 年 12 月 6 日至 28 日。)《悲欢离合话仙霓》一文实际上是将民国时期关于昆剧传习所成立的主流观点进行了组合,即“韬潗 之会”后,穆藕初在沈月泉等人的“怂恿”下,并得到了江浙曲友的募捐义演支持,最终开办了昆剧传习所。

1962 年 8 月,贝晋眉著《苏州昆剧传习所和曲社》一文。此文的全文笔者目前未见,仅见于桑毓喜先生《昆剧传字辈评传》中相关内容的摘抄:“该所创办于公元 1921 年 8 月间,‘创办人为张紫东、徐镜清、贝晋眉等……张等捐资千元,作为开办所需’,后来‘上海票友穆藕初来苏,对该所极为赞同,主张扩大范围……诸董事以无力维持,即行移归藕初接办。不久就在上海亚林匹克剧场集合苏申两地的业余票友,汇演三天……’”桑毓喜先生说:“这是现存当事人笔述昆剧传习所创办经过的最重要的文字记载。”如以此段文字与前文内容相印证,我们可大致记述其时间脉络如下:1921 年 8 月间,“张紫东、徐镜清、贝晋眉等……捐资千元”创办昆剧传习所,后穆藕初来苏,“主张扩大范围”,然后“诸董事以无力维持,即行移归藕初接办。”次年 1 月 4 日,上海《申报》发文《苏州伶工学校演剧》。最后,1922 年 2 月 10 日至 12 日,夏令配克戏园演剧三天。如果桑毓喜先生转述的贝晋眉先生的记载时间无误,则昆剧传习所成立于 1921 年 8 月,然后在不到 4 个月的时间里,“诸董事以无力维持,即行移归藕初接办”,到 1922 年初即以昆剧保存社之名发布会串筹款之计划。穆藕初来苏之事的另有一条佐证,即穆伟杰藏 1921 年顾麟士所绘扇面,上有“辛酉午夏,为藕初五兄雅属,西津顾麟士”的落款,这从一个侧面说明1921 年夏,穆藕初确有苏州之行。倘若穆藕初八月来苏与张紫东等会面,商谈昆剧传习所的发展事宜,则穆藕初参与的时间亦可谓早矣。

九

1980 年 8 月,贝涣智先生在上海昆曲研习社《社讯》(一九八〇年八月第四期,总第四十一期)中发表有《昆曲传习所创办始末小记》一文,其中提及:“二十年代初……苏州禊集、道和的曲友徐镜清、张紫东、贝晋眉有鉴于此,为挽救危局,保存昆曲,使不致中绝,决定创办科班、招收学员……由汪鼎丞、彭紫行、宋选之、沈挹芝、潘振霄、徐镜清、张紫东、贝晋眉等十人组成董事会,共同出资,并共推汪鼎丞题署班名为昆曲传习所,所址设在桃花坞西大营门五亩园内,园是贝家故园,时已荒颓,因贝晋眉的关系,才腾出部分房屋作为拍曲、授艺、住宿之用,所务公推曲友孙咏雩负责(孙非董事)……会有上海民族资本家纱业巨子穆藕初,雅好昆曲,醉心俞派曲子,曾创粟社曲社,提倡昆曲不遗余力,愿出力支持该所。该所董事会正苦于经济拮据,难以为继,公推徐镜清往返苏沪,与穆联系交接。当时,穆除出资外,并邀约苏沪、昆山、太仓等地曲友,假夏令匹克会演三天,所得尽充经费……在沪期间,徐凌云曾协助请师授艺,并在徐园演出,除徐外,其他支持协助、出力者也很多。”(贝涣智:《昆曲传习所创办始末小记》,上海昆曲研习社《社讯》(1980 年 5 月第 4 期,总第 41 期) 同年 10 月的上海昆曲研习社《社讯》(一九八〇年八月第五期,总第四十二期)中又收录了俞振飞先生的《汤若士先生诞生四百三十周年敬赋四绝以为纪念》一文,其中谈及:“一九二〇年,苏浙昆曲界穆藕初先生等为创办昆剧传习所彩串筹款余延沈月泉老师授以《牡丹亭·惊梦》,参加演出。次年传习所成立于苏州五亩园……”(俞振飞:《汤若士先生诞生四百三十周年敬赋四绝以为纪念》,上海昆曲研习社《社讯》,1980 年 8 月第 5 期,总第 42 期)。)贝涣智(1916—1988 年)先生是贝晋眉先生的长子,他的记录秉承了其父的观点,强调昆剧传习所是徐镜清、张紫东、贝晋眉三人发起,且有十人组成的董事会,然这十人中与之后昆剧传习所十二董事的记载不同的彭紫行(疑为普乐昆剧团《曲友录》中彭紫纡之误)、宋选之、沈挹芝三人,也均为普乐昆剧团的成员。且贝涣智明确指出,孙咏雩是负责所务,而非董事,这一观点和之后其名列十二董事的观点不符。贝涣智先生认为,穆藕初参与昆剧传习所社务的时间是在徐镜清、张紫东、贝晋眉等发起创办到穆藕初等夏令配克会串筹款之间,虽然没有写明具体时间,根据上文的时间线,基本可以判定是在 1921 年 8 月至 1922 年 1 月之间。而俞振飞先生的观点,则基本认同穆藕初先生早期即参与昆剧传习所的创办,但其对于夏令配克会串和昆剧传习所的成立时间记录有些出入,可能是年代太过久远的缘故。同年,陆萼庭先生著《昆剧演出史稿》问世,其中《从昆剧传习所到仙霓社》一章谈及昆剧传习所的创办:“昆剧传习所便是在这种客观形势的迫促下,由当时雄于资力而又爱好昆曲的人士穆藕初、张紫东、徐凌云等合力创办起来的。昆剧传习所正式成立于一九二一年秋季,所址在苏州桃花坞西大营门五亩园。”(陆萼庭先生:《从昆剧传习所到仙霓社》,《昆剧演出史稿》,上海文艺出版社 1981 年出版。)

1981 年,江苏省文化界牵头纪念昆剧传习所成立六十周年,江苏省文化厅剧目工作室于 1984 年编辑《兰苑集萃》一书,收录相关文件和文章。其中转载了《江苏戏剧》一九八一年第十期中的《忆昆曲传习所》一文,此文为沈传芷口述,丁修询整理,其中谈及昆剧传习所的成立时说:“……在 1921 年秋天在苏州成立的昆曲传习所……苏州昆曲传习所创办人穆藕初,是经营纱厂的上海民族资本家,热爱昆曲艺术。他为了筹集传习所的经费,曾与另外两个昆曲爱好者张紫东、徐凌云发起一场义演……”(沈传芷:《忆昆曲传习所》,《江苏戏剧》1981 年第 10 期。)

1982 年,上海政协文史资料委员会刊行《文史资料选辑(第一辑)》,其中收录严庆基先生的《六十年来的南昆》一文,其中提及:“一九八一年欣逢该所(昆剧传习所)成立六十周年,笔者(严庆基)特走访了几位昆剧前辈。”关于昆剧传习所的创立,严庆基先生写道:“到了一九二一年秋季,苏州‘道和’、‘禊集’两曲社的曲友,有鉴于此,并考虑到旧戏班师父带徒弟的传统方式,已不能适应振兴昆剧的需要,于是由贝晋眉、徐镜清、张紫东三人,发起创办新科班——昆剧传习所。赞助人有汪鼎丞、吴瞿安、李式庵、潘振霄、吴粹伦、徐印若、陈贯三、叶柳村等,组成董事会,并由徐镜清、张紫东二人出资一千元为开办费,推曲友孙咏雩任所长……半年后,经费困难,幸得上海棉纱巨商穆藕初支持,出资三万元接办,所务仍由董事会统筹规则……”(严庆基:《六十年来的南昆》,上海政协文史资料委员会《文史资料选辑(第一辑)》1982 年。)这是目前所见最早将昆剧传习所“十二董事”的名单列于一处的记载,只是不知严庆基先生的说法根据为何?且单就名单而言,贝晋眉、徐镜清、张紫东三人是发起人,汪鼎丞、吴瞿安、李式庵、潘振霄、吴粹伦、徐印若、陈贯三、叶柳村等是董事会成员,而孙咏雩不在董事之列,即是算上三位发起人,也只能算十一董事,出资方式为“徐镜清、张紫东二人出资一千元”,而非每人出资一百元,或十二人一共出资一千元。

中国昆曲博物馆内藏有江上行先生记录整理的《传字辈老艺人回忆录》手抄本一册,该手抄本抄于 1983 年 12 月 21 日,此为较早系统采访昆剧传字辈艺人的一部记录。其中关于苏州昆剧传习所的成立及发起人有如下记录:

记得在一九二〇年,江南的昆剧已经十分衰落,仅存的一个“全福班”,……苏州的昆曲界人士,如张紫东、徐镜清、贝晋眉等先生,就倡议创办一个昆剧传习所,培养一些新的演员,以求保存和发展这个剧种。接着,由江浙两地的曲友们,在上海举行了三场会演,筹集传习所的开办经费……特别是穆藕初先生,出力最多,起了很大作用。(俞振飞口述)

昆剧传习所的发起人,据我们所知是张紫东、贝晋眉、徐镜清、孙咏雩、吴英培、潘振霄、汪鼎臣、项馨吾等十人,后来他们去找穆藕初,由穆承担一切经费的。(倪传钺、薛传钢述)

我父亲穆藕初,并不是昆剧传习所最早的发起人。他嗜爱昆曲,和苏州张紫东先生是朋友,时相往还。每来苏州参加曲会,辄下榻张府,由张之介绍得识俞粟庐先生。既与俞先生论交,益对昆曲增强兴趣,后来张紫东、贝晋眉等人创办昆剧传习所于苏州,由于经费缺乏来源,求助于我父亲。他曾于 1920 年夏季,约曲友多人去杭州韬光寺避暑,一边拍曲,一边商谈为昆剧传习所筹集经费事。后来他拿出五万元作为昆剧传习所的经

费,并发起约就苏沪两地曲友,在上海举行义演三天,全部票款收入,也作为昆剧传习所的经费。(穆伯华口述)(江上行先生记录整理:《传字辈老艺人回忆录》,现藏于中国昆曲博物馆。)

1987 年,顾笃璜先生的《昆剧史补论》一书问世,其中有提及《昆剧传习的创建》一节,书中说:“一九二一年,苏州创办了昆剧传习所。最初发起倡办传习所的是苏州曲友贝晋眉、张紫东、徐镜清三人,经过苏州昆剧爱好者与曲友的赞助,选出了张紫东、徐镜清、贝晋眉、吴粹伦、潘振霄、李式安、徐印若、陈贯三、汪鼎臣、吴瞿安、叶柳村、孙咏雩等十二人为董事。商定每人 出资一百元作为开办经费......”( 顾笃璜:《昆剧史补论》,江苏古籍出版社1987年出版。) 顾老结合了前面关于张紫东、徐镜清、贝晋眉三位发起成立昆剧传习所的各项资料及各种观点,并将孙咏雩也列名于董事之 列,或为目前所见最早关于昆剧传习所“十二董事”的公开记载,之后的昆剧 传习所“十二董事”观点或都源于此。

1988 年,周传瑛口述、洛地整理的《昆剧生涯六十年》一书问世。书中有 《昆曲的第一个学堂》一节:“苏州有一些有心的曲家,动议发起筹办一个昆曲学堂。听说第一次会议是在杭州西湖北高峰上韬光里开的,上海有些曲家也参 与和资助。校董有徐凌云、张紫东、贝晋眉等人,由民族资本家上海浦东人穆藕初为主出巨资,开办了这个苏州昆剧传习所。”(周传瑛口述、洛地整理:《昆剧生涯六十年》,上海文艺出版社1988年出版。)

1989 年,胡忌、刘致中先生撰《昆剧发展史》,其中有《昆剧传习所始末》一节,提到昆剧传习所的创立:“1920—1921 年间,在苏州的贝晋眉、张紫 东、徐镜清等人发起创办昆剧传习所......张紫东、徐镜清等感到资金的不足, 在创办之始,他们即和在上海的民族工业资本家穆藕初及著名曲家徐凌云取得 联系。穆、徐两位尽力支助,穆藕初尤是坚强的实力后盾,给传习所的贡献更多。”(胡忌、刘致中:《昆剧发展史》,中国戏剧出版社1989年。)关于这一段历史,《昆剧发展史》中还引用穆藕初的长子穆伯华先生的 记述:“俞(粟庐)对穆(藕初)谈起昆曲濒临失传边缘,传授昆曲刻不容缓, 张紫东、贝晋眉、徐镜清等人要办昆曲传习所,但缺乏财力,只要穆肯出钱, 一切事务不要他操心,穆乃慨然应允负担了全部开办费用,并每月给经费上百元。”穆伯华先生是穆藕初先生的长子,他出生于 1904 年,晚年长期居住在苏州。在 1981 年至 1983 年之间,他曾接受过江上行、胡忌、桑毓喜诸先生的访问,他的记述也是昆剧传习所由张紫东、徐镜清、贝晋眉等人发起这一观点的 重要论据。《昆剧发展史》中的引述和《传字辈老艺人回忆录》手抄本中记录在几个事件的时间上有些出入,但有一点是基本相同的,即在昆剧传习所成立 之初,穆藕初即参与其中。

1992 年 4 月,在全国振兴昆剧指导委员会的指导下,苏州昆山举办纪念昆剧传习所成立七十周年活动,会后刊印《幽情逸韵落人间——纪念昆剧传 习所成立七十周年》一书。书中收贝祖武先生《缅怀昆剧老曲家和老艺人》一 文,其中谈道:“......沈月泉一再表示担忧,向苏州老曲家们吐露他的心情, 得到老曲家张紫东、徐镜清、贝晋眉等先生的赞助,创设了一个昆剧传习所。 所址得到贝、谢两家的支持,设在原贝谢两家共管的桃花坞西大营门五亩园内。......开办时的经费仅张紫东、徐镜清、贝晋眉等赞助的一千余元,十分拮据。幸上海纱厂业企业家穆藕初先生热爱昆剧,出资大力支援昆剧传习所所需经费,创造出这一培训昆剧演员接班人的光辉业绩......”(贝祖武:《缅怀昆剧老曲家和老艺人》,《幽情逸韵落人间——纪念昆剧传习所成立七十 周年》1992年。)贝祖武先生也是苏州贝氏一门中人,是贝晋眉先生的晚辈,在这篇文章中他把前文中沈月泉向穆藕初寻求帮助的内容移植到了苏州诸位曲家身上,但不知所本为何。

1995年《郑传鑑及其表演艺术》一书刊行,书中收吴祖德先生著《昆曲 艺术表演家——郑传鑑》一文,其中提及:“1920年夏,穆藕初和几个曲友在 西湖天竺避暑......唱曲之余,沈月泉先生提起全福班艺人星散,昆曲后继无 人......于是大家请穆藕初出钱,由沈月泉等执教,筹备创办昆曲科班,培养一 批昆曲继承人。......1921 年 7 月,昆剧传习所正式开学。”(吴祖德:《昆曲艺术表演家——郑传鑑》,《郑传鑑及其表演艺术》1995年。)

本节所载主要是 1980 年之后二十年间,一些公开刊行的书籍资料中对于昆剧传习所创办的相关记载。就目前所见,直到 1951 年《戏曲报》登载《苏州解放前后的昆剧和昆剧工作者》一文后,张紫东、徐镜清、贝晋眉等创立昆剧传习所穆藕初接办的观点才渐渐为世人所知。张紫东、徐镜清、贝晋眉等创 立昆剧传习所穆藕初接办的观点中的昆剧传习所创办人和董事人数,是自 1951 年至 1999 年之间不断变化的,《戏曲报》提及了“汪鼎丞、张紫东、徐镜清、 贝晋眉”四人的名字,1962 年贝晋眉《苏州昆剧传习所和曲社》一文提及了“张紫东、徐镜清、贝晋眉等”。1980 年,贝涣智先生在《昆曲传习所创办始末 小记》一文中提及了“汪鼎丞、彭紫行、宋选之、沈挹芝、潘振霄、徐镜清、 张紫东、贝晋眉等十人”,1982 年严庆基《六十年来的南昆》一文称是贝晋眉、徐镜清、张紫东三人发起,汪鼎丞、吴瞿安、李式庵、潘振霄、吴粹伦、徐印 若、陈贯三、叶柳村等是董事会成员,即有董事十一人。到 1983 年的《传字辈老艺人回忆录》则称为“张紫东、贝晋眉、徐镜清、孙咏雩、吴英培、潘振霄、汪鼎臣、项馨吾等十人”,直到 1987 年顾笃璜先生的《昆剧史补论》,才最终出现了“张紫东、徐镜清、贝晋眉、吴粹伦、潘振霄、李式安、徐印若、 陈贯三、汪鼎臣、吴瞿安、叶柳村、孙咏雩等十二人为董事”的记载,并逐渐为之后的主流辞书所采纳。然而,即便是在这一时期,在《昆剧演出史稿》《忆 昆曲传习所》《昆剧生涯六十年》《郑传鑑及其表演艺术》等论著及回忆文章中 仍然将穆藕初放在昆剧传习所的创始人的位置上。

十

自 1921 年算起,今年恰逢昆剧传习所成立一百周年。回顾这百年间关 于昆剧传习所成立的各种记载和观点,亦可谓扑朔迷离。综合上文所见的 数十条不同时期的记载和观点,笔者拟对这段一百年前的创立问题做一个梳理。

韬之会,作为 1921 年穆藕初参与昆剧传习所筹备的重要史料,过去多次被持穆藕初创办说的学者所引用,但目前所见,仅有 1938 年和 1947 年的两三条证据可以证明。1921 年的韬之会,由亲历者俞振飞于 1947 年的回忆文 章为证,且有 1938 年胡山源的文章作为参照,此会的存在似无疑义。但雅集 期间是否讨论了昆剧传习所的相关事宜,仅有 1947 年《追忆穆公创设昆曲传 习所之经过》一文为证,且不管是 1938 年胡山源的文章还是之后王传淞、周 传瑛等人的回忆,都是非亲历者的听闻之说,缺乏有力的资料佐证。

1921 年 8 月至 1922 年初这段时间,是昆剧传习所的草创时期,到底是张 紫东等创立穆藕初接办,还是穆藕初发起江浙曲友创立的关键矛盾亦在于此。 而这段时期未见有任何能够支持两种说法的实质性证据。1922 年夏令配克会串 前后,上海有若干报刊登载,穆藕初、徐凌云、俞粟庐等为代表的昆剧保存社 为本社昆剧传习所筹款,而李式安、徐镜清、贝晋眉、孙咏雩、张紫东等五人 是作为昆剧保存社成员或江浙曲友身份参与了此次会串。现有两条可以相互印 证的史料表明,1922 年 2 月 20 日,穆藕初、徐凌云、俞粟庐三人曾做东宴客, 目的可能是为了庆祝昆剧传习所正式开幕。如果此说成立,则在 1921 年 8 月 至 1922 年 2 月则是昆剧传习所的草创时期,则穆藕初、徐凌云、俞粟庐三人毫无疑问是在其中发挥了重要作用。1922 年至 1949 年期间,无论是南北的各种报纸杂志还是昆剧保存社自印的会演特刊,均以穆藕初等为代表的昆剧保存 社作为昆剧传习所的发起人或创办人。

1951 年以后,苏州昆曲界出现了“张紫东等创办昆剧传习所,穆藕初接办”的观点。这个观点主要强调的是 1921 年 8 月有张紫东、徐镜清、贝晋眉等若干董事发起成立昆剧传习所,且在之后至晚到 1922 年 1 月前已因资金紧 张转由穆藕初接办。然而这一观点除了 1962 年贝晋眉的回忆文章之外,都是 其他人的回忆听闻之说,缺乏非常有力的史料佐证。即便是昆剧传习所十二董 事之说,从产生到最终形成也在一直变化。此十二人中,至少李式安、徐镜 清、贝晋眉、孙咏雩、张紫东等五人参加了 1922 年的夏令配克会串,至少有 十人是在 1927 年以后彩串筹款资助昆剧传字辈的普乐昆剧团的成员(贝涣智 先生提出的另外一个董事名单的版本与此有出入的三位前辈曲友也是普乐昆剧 团的成员),然而将这十二人与昆剧传习所的董事会完全挂钩的记载则要等到 1987 年。

仅就目前掌握的民国时期史料,支持穆藕初先生参与创立说的资料无疑是 占主流的;但 50 年代后提出的张紫东、贝晋眉、徐镜清等创办,穆藕初先生 接办的说法也不应该是空穴来风,只是缺乏早期的史料支撑。也不排除是因为 苏州方面实际参与的时间较短,影响较小,后续也未有进一步的支持,且缺乏 明确史料遗存,而穆藕初等在上海,参与者多为社会贤达,声名显赫,所以苏 州创办的声音被上海的媒体所掩盖的可能。但是,如果我们按照 1922 年《新闻报》的观点,把昆剧传习所的正式开幕时间确定在 1922 年 2 月 20 日,则毫 无疑问,俞粟庐、穆藕初、徐凌云、张紫东、贝晋眉、徐镜清等为代表的江浙 沪三地曲家曲友都是参与其中的。

当今日的我们再来回顾这一百年间昆剧传习所走过的风风雨雨,我们会发现,任何试图把功绩归功于某一个或者某几个人的尝试,实际上都是低估了昆剧传习所的成立对于整个昆曲事业,特别是南方昆曲的巨大意义。昆剧传习所的成立与发展无疑是积聚了当时南方相当多数的曲家、曲友、戏曲爱好者及 其他传统文化爱好者的集体力量。正如在昆剧传习所成立之初及其不断发展的 前三十年间,昆曲界并没有出现关于它究竟由谁创立的分歧,在一百年前那个昆曲衰败不绝于缕的艰难时刻,那些江浙的曲家曲友们在创立这个当时看似微 不足道的小小科班的时候,是断断不会想到今日的我们会因此而困惑,他们只 是出于对昆曲艺术的衰败的担忧而毅然决然地参与到抢救传承昆曲艺术的事业中来的。就像在民国史料中,昆剧保存社从来不会在前面冠以“上海”二字一 样,昆剧传习所也只是一个初建于苏州的,为全国昆曲事业传承剧目培养人才 的摇篮。所以如果我们一定要给昆剧传习所的创办群体下一个定义,何妨就写 作是“以俞粟庐、穆藕初、徐凌云、张紫东、贝晋眉、徐镜清等为代表的昆剧 保存社发起,并得到了江苏、浙江、上海三地昆曲爱好者普遍参与和不断接力 扶持”。

历史将永远铭记所有参与昆剧传习所创办、资助、支持的昆曲人们!