摘要:本文以梁红旗的室内乐《竹韵》为例,对该作品从“音高关系及组织”“、结构关系及其逻辑”“、音色音响观念及其表现”三方面进行了分析,对其在音高、音列设计上的现代手法中表现的中国传统音阶观念及调式变衍,在结构发展手法上所注重的连接转折统一及气韵贯通、在音色上突出的“竹”之意味等,进行了深入浅出的分析,从中揭示出作曲家“在传统音乐之韵味可听性的基础上,在艺术通感的探索中发展民族传统器乐现代化新路”之内在逻辑。

关键词:竹韵;民族室内乐;多调纵合;主题音列;气韵贯通;笛色

在台湾文建会定期举办的民族器乐创作中涌现了很多高质量而影响深远的作品,这些作品不仅通过获奖音乐会的舞台传播海内外,还通过作品总谱和音响的出版为更多的乐团或演奏者所熟知。据朴东生先生介绍,文建会作曲比赛中获奖的作品主要突出了民族器乐的特色和内在韵味及可听性,还大量借鉴现代音乐作曲法来探索民族器乐的现代化发展。为箫、笛、笙、琵琶、古筝等乐器而作的民族室内乐《竹韵》就是其中值得关注的作品之一,它获得了2004年的作品比赛第三名,以古代乐器“八音分类法”中的“竹”为主奏和韵味载体的乐器,将中国音乐文化中的清幽淡远以现代音乐的手法展现出来,给人留下深刻的印象,值得细观,以让更多的人知晓其内在机理。《竹韵》是作曲家梁红旗应台湾文建会作曲比赛之约为特定乐器组合而写的民族室内乐,作品以中国文化中的“梅兰竹菊”之“竹”为题,以中国乐器之“竹管”等为载体,着意于挖掘中国文化和中国文人所追求的气韵。顾名思义,作品以中国竹类乐器为主奏乐器来展现中国民族音乐的韵味,笛声的清脆悠扬,箫声的深沉幽怨,笙声的和谐清幽。曲作者梁红旗有着较为深厚的中国文化积淀和作曲实践,他自幼演奏小提琴并很早就参加了乐队,后随作曲家张大龙、饶余燕、赵晓生等作曲家完成了大学本科、硕士和博士的专业作曲课程研习,还在法国、芬兰等地举行各种大师班上学习,在室内乐创作领域留下室内乐《祈》——为双簧管、单簧管、小提琴与打击乐而作(2000)、电子音乐《雅丹地貌》(2002)、弦乐四重奏与梆子《戏》(2003)等作品,参加国内外的各种音乐节和研讨会,得到业界的广泛认可。在创作理念上,梁先生一直注重从内在神韵上挖掘中国民族器乐的现代表现方式,他认为竹子的风格较为适合表现中国文化的“骨气”,它能表现中国传统音乐的“乐音带腔”的手法,也能表现民间音乐的即兴、随兴之写意美。除此之外,作品还抓住了民族音乐面临现代化语境下所应有的突破,将现代手法中的多调叠用、多元语汇综合等和中国传统手法中的线性思维做整体性贯穿、融合。

一、音高关系及其组织

在音高、音列的设计上,作品从传统五声音阶观念出发,结合作品现代表现所需要的调式变衍,以C、E、G、A、B(即宫、角、徵、羽、闰)为核心音列,这一音列不仅具有泛音列的立体音响声学结构基础,同时具有五声音阶的框架结构特点和调式游移潜质。作品在此音列基础上进行不断的移位、延展以形成对比与发展。音列在筝、笙、琵琶上进行了初次展示,它是建立在以宫为持续音背景上的乐句,各音呈现次第为序;第二乐句在呈示这一音列时出现叠合,即在笙上出现的四度叠置,这一方法逐渐加强,引出了第三乐句的箫上的调式重叠,即升号调(A)和无升降号的中心调(C)。这种多重调式叠置在安排上是这样实现的:在弹拨乐器(古筝、琵琶)上用中心调(C),在吹管乐器(笛箫)上用升号调(A);笙作为两者的连接或综合,即上面呈现两者皆有的调(见例1)。

例1:主题音列及其多调叠置(第4-11小节)

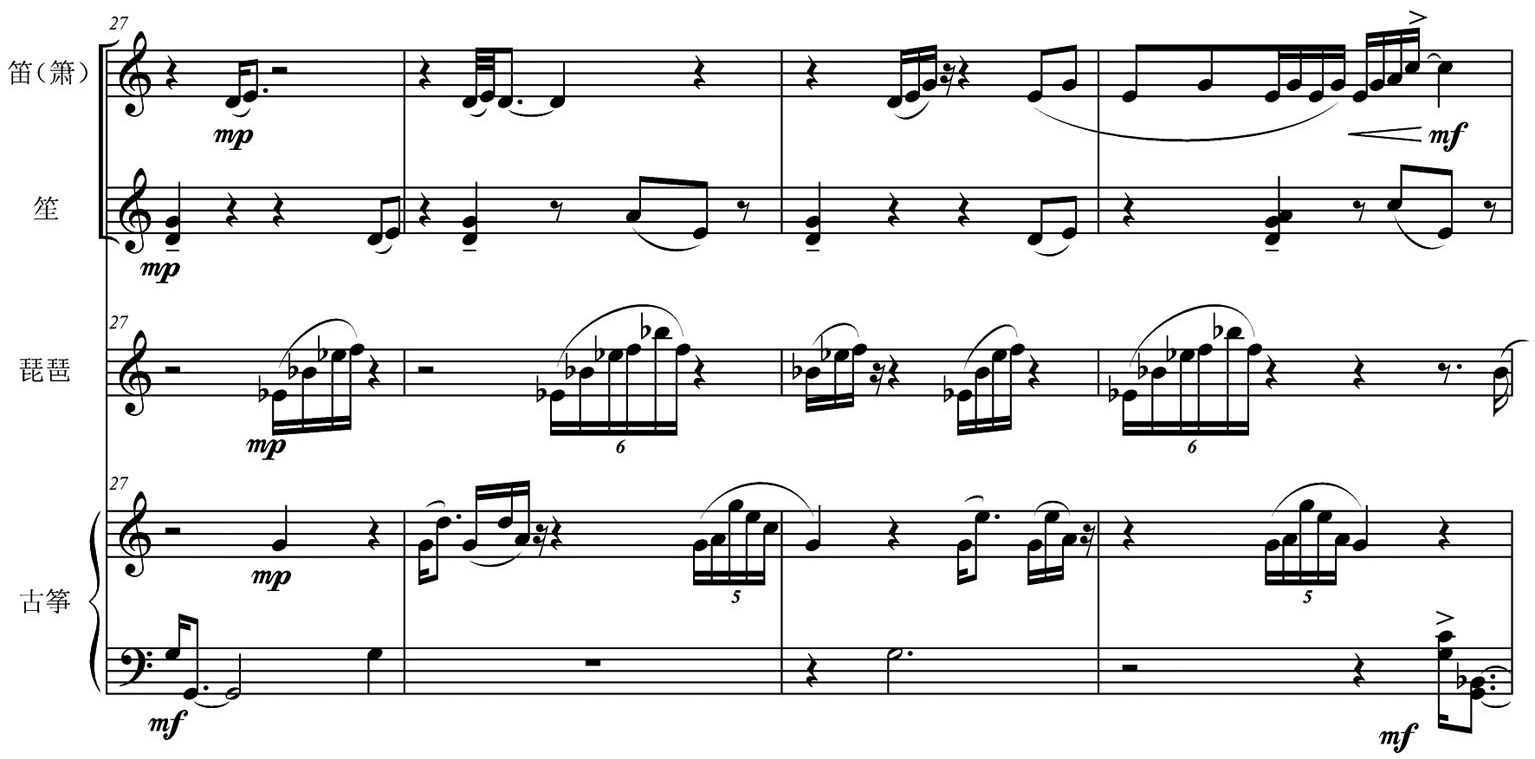

音列的“移位”是作品音高组织手法的另一发展方法。作品从20小节开始,中心调移位至G,其主题采用倒置的形式,即从高到低而形成和原音列相同的音高结构关系:E、C、G、A。这时的中心调是和降号调(E)形成并置多调关系的,调结构关系的实现:主要通过琵琶和笙上用降号调,筝、笛上用无升降号的调(见例2)。

例2:主题音列移位(第27-30小节)

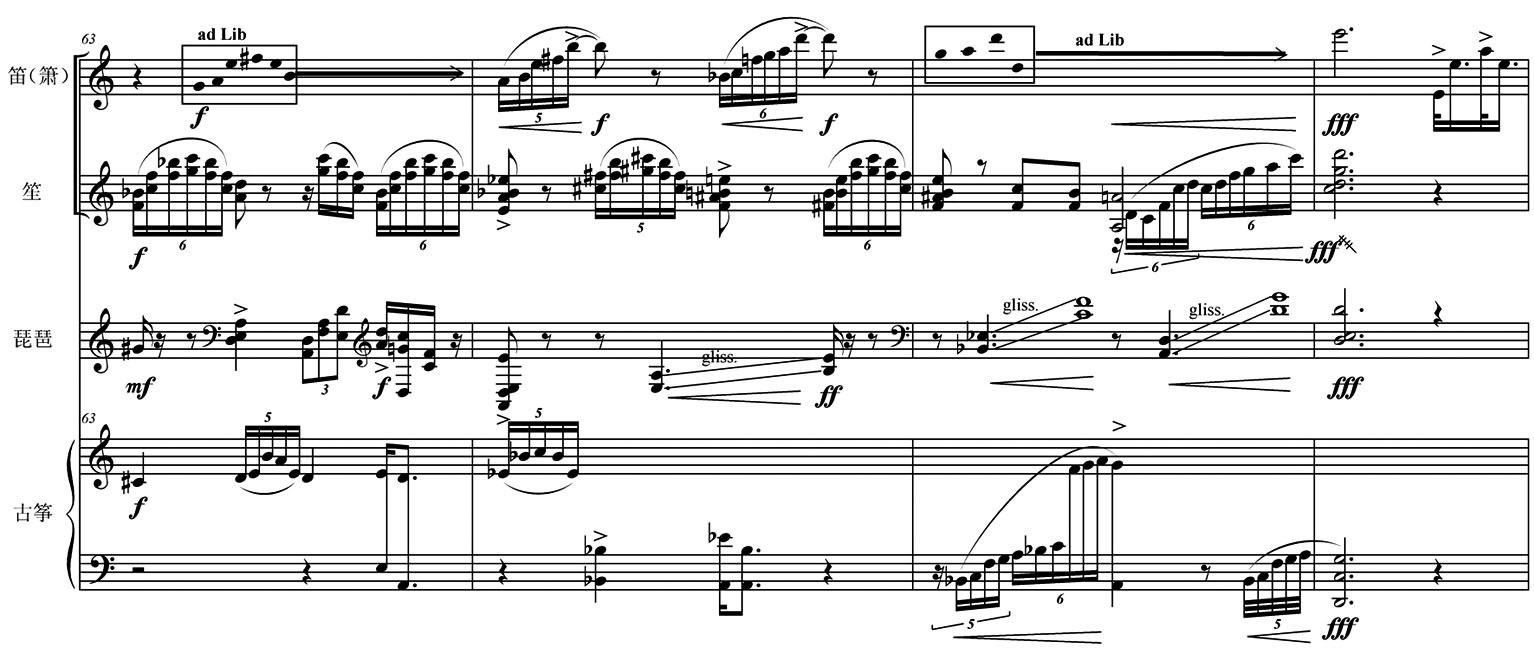

音列的移位延展随着音乐发展的深入而出现更复杂的关系,即采用多调纵合而形成色彩丰富的结构层次。如第49小节处,音列在笛上以F调的自由演奏而形成的偶然音乐手法呈现,而笙、琵琶、筝(均有两声部)上分别节奏序列进行严格对位(其节奏序列从高至低分别是6-1-4-3-5-2);在多调纵合上,对位声部分别以A、F、E、G、G、C诸调进行并置重叠。而第57、60、63、65等小节处,作品采用这样的移位延展手法逐步发展音乐,使主题的音列得以各种形式展现,调中心不断游移变化,分别以G、A、G、A、C等为中心,调转换破立相间:有破有立有回归,丰富了音乐在核心音高控制上的新增发展。在上述调中心的发展中,在音高关系上,作品还突出了四五度、二度关系音程的碰撞,以追求民族纵合化和声的音响层次;还注重纯四度的平行进行,在不断增长的多重调式、调性紧张的音响中达到了某种平衡和缓解。这是曲作者音高控制的又一着眼于传统音乐的探索,即紧张和放松并行、多元与中心并用(见例3)。

例3:紧张与和谐并置的和声处理(第63-64小节)

在和声上,作品除了运用纯四五度、二六度音高关系追求民族和声的纵合化层次,还运用小二度、增四度等极不和谐音程的碰撞来加强音高间内在的动力。如在85小节处开始,音乐通过自由演奏的形式将增四度、小二度等音高进行不同紧张度的呈示,推动了作品张力的不断增加,为高潮段的营造奠定了基础,这是曲作者综合传统民族和声与现代音高关系叠置而进行的发展(见例4)。

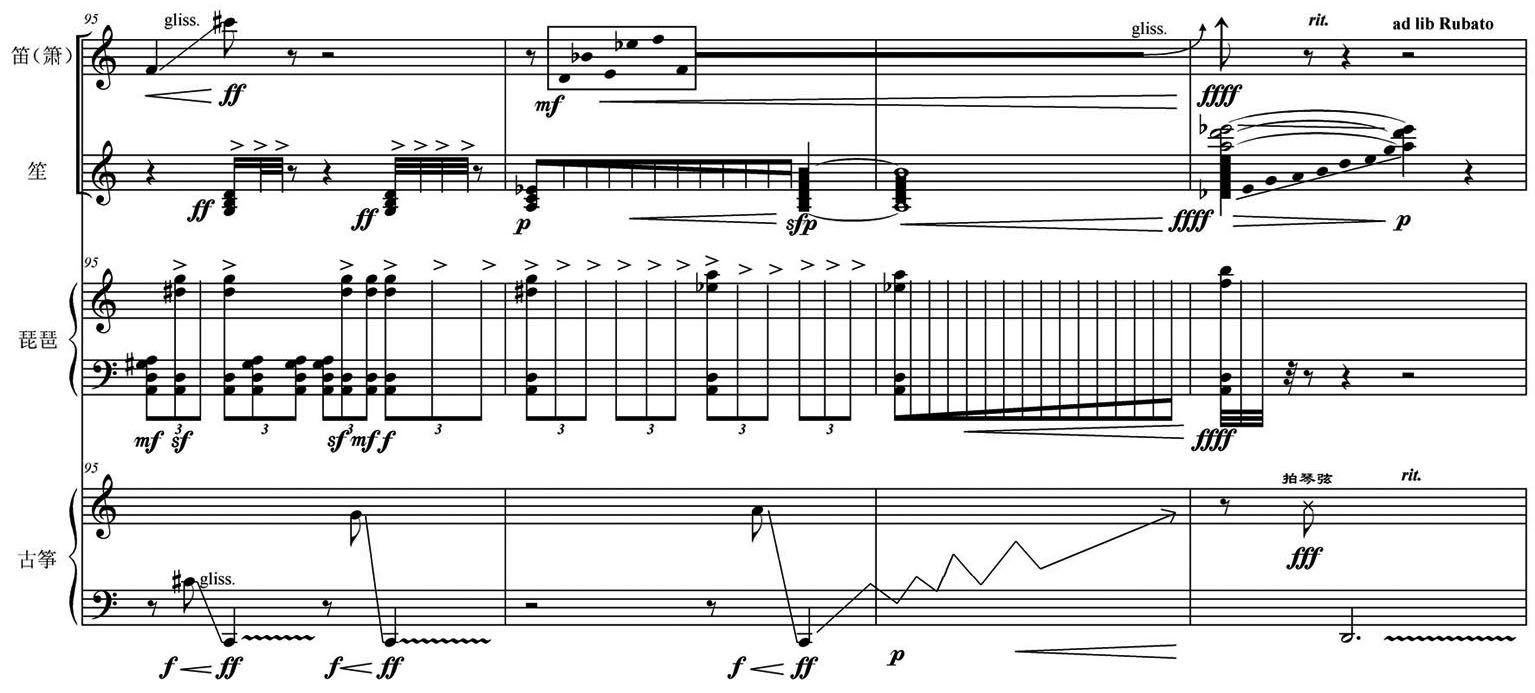

例4:紧张与和谐并置的和声处理(第63-64小节)例4:传统民族和声与现代音高关系叠置的综合运用(第85-88小节)

除了在音高关系上综合各法进行音乐现代性的发展外,作品还运用传统音乐中自由演奏所营造的偶然音高关系进行和声的现代性探索,如将主题音列以不同节奏进行自由演奏外,还运用大量滑奏、音块自由演奏等手法来增加音乐的现代性张力,这是作品综合运用传统音高、现代序列手法所达到的多元艺术效果(见例5)。

例5:偶然音乐所产生音高关系中的现代性(第95-98小节)

由上可见,《竹韵》以富有传统音高序列的五声音阶为基础,进行了各种音高关系的移位,对音乐进行了多元艺术手法的延展,使音高关系单纯的原序列得到了合符现代音高关系发展的全面展开。尤为重要的是,这些展开都是在挖掘作品内在韵味的基础上进行的,尤其注重了纯四五度关系音程关系的支撑作用,也结合了小二度等可以推动音乐内在动力与张力的音高关系的发展,使作品在挖掘传统韵味的同时,也探索了民族器乐的现代性张力。还有一点值得指出,作品主题音高序列的设计上还考虑了传统音乐中的调式游移特点,其中si是一个中转点,作品中的很多调式的纵合就是在这一基础上实现的。从中可以看出曲作者着意挖掘民族音乐音高内在关系的有益尝试。

二、结构关系及其逻辑

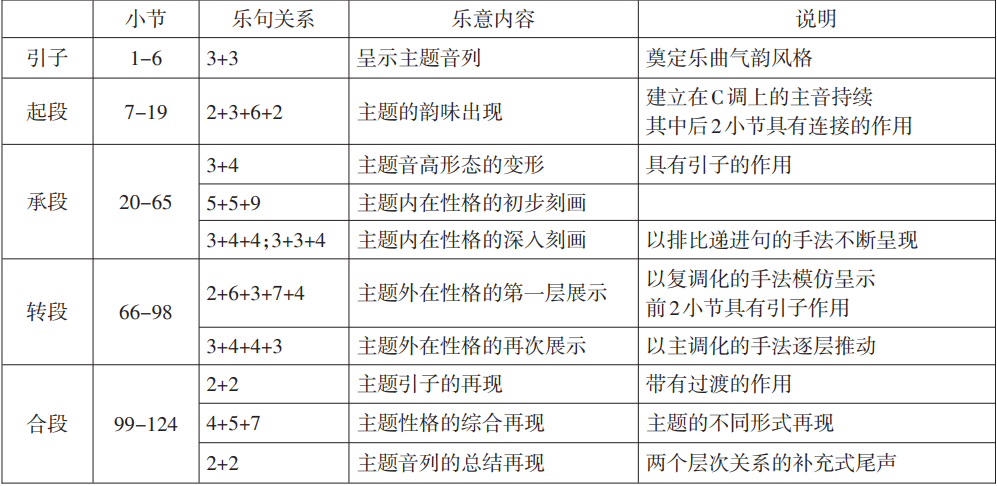

在结构发展手法上,作品以中国诗歌的“起承转合”原则的结构手法为基础,将它与音乐的结构线性延展原则相统一,注意音乐间线性发展思维的连接、转折、统一,在突出对比的同时更强调联系,讲究气韵贯通,在形式和结构上体现中国文化的意蕴。作品依段落标记分为ABCD四段,以速度作为内在结构力推动作品结构的整合,慢、中(渐快)、快、慢的速度布局取法于中国传统结构中的渐变原则。在文化气韵的呈现上,作品以不同主题的意境为内容,来表现结构的层次与关系。如:A段以空、静为主要意境主体,采用“点描”与五声性旋律相结合的手法;B段以灵、动为主要意境主体,采用多声部、多层次的音乐流动,在不同的节拍点上出现,以产生广阔空间的气息流动和层次发展;C段以急、涌为意境主体,采用短促的节奏、密集的音流,与前述乐段形成对比,并在高潮处形成“乱”的戏剧性张力,也于此形成音乐的转折,为后段回归做准备;D段主要是A段的再现,但有相当的发展,展现清、高、淡、远的意境,具有综合和总结的意味。为便于结构关系及其逻辑层次的分析,列出下表。

表1:《竹韵》的结构分析表

由上表可见,从总体上看,作品以单一主题进行移位延展,但由于第二个主题在性格上的巨大反差,又加上采用主题倒置及复调化模仿,使主题性格获得很多发展,所以,具有了“转折”的意味,在音乐性格上具有了对比。从每一部分看,各部分都有相对明显的引子领起、主体呈示发展、尾声总结等部分,所以,各部分具有相当独立的音乐段落感,但各部分之间进行了音乐主题形象的联系,如运用节奏音型之间的相似性或音调韵味之间的贯通感,由此形成各部分连贯统一的整体感。各部分在形象的塑造上各有分工,将作品所欲意展现的中国文人气质逐层展现,如:“起”段除了主要展现主题外,还着意刻画文人所具有的“清高”气质;“承”段着意刻画文人的内在性格,表现其“幽雅”气质;“转”段展现了音乐的波澜气势,展现了文人外在“淡定”“豪爽”的性格;“合”段综合各段乐意,表现音乐的消逝,也表现了文人“悠远”的气质。从各段落结构布局看,他们大都采用自由延展的结构,乐句打破规整的束缚,以音乐主题的线性发展需要设计了长短不同、结构各异;“起”段采用“起承转合”结构原则,突出了结构的回归,体现主题呈示段的音乐特点;“承”段也分为四部分,但它以开放式手法,突出了乐段的过渡性特点;“转”段以对比对称结构突出了音乐对两种性格乐意的发展,不仅复、主调手法有别,在结构上也具有很大不同,如:乐句长短不一,乐句间承继关系松紧不一;“合”段在结构上具有自身完整统一特点,还因结构对比、统一的发展而呈三部性结构关系。从逻辑关系看,各个段落间除了以音型的联接为外在联系外,还在音乐主题形象的呈示、发展、总结等方面呈现彼此间的联系,共同为表现文人形象、气质、风骨、精神而服务。各段落间以单一主题为发展对象,使音乐所内在的线性发展逻辑逐层展现出来。作品以起承转合原则将线性原则贯彻始终,但也运用了西方音乐中的对比原则,加强了音乐发展的结构张力,突出了音乐在音高与结构方面的协同作用,共同营造了内在结构张力的呈示、增长、爆发与消逝的自然生成发展规律,从结构力的角度体现了中国文人的自然本性。

由上可见,《竹韵》在结构组织和结构逻辑层次的发展上充分考虑到传统音乐线性思维的延展性,结合西方现代音乐结构上的无规律、自由性,进行了多样层次发展,使传统和现代在结构层面得到体现。

三、音色音响观念及其表现

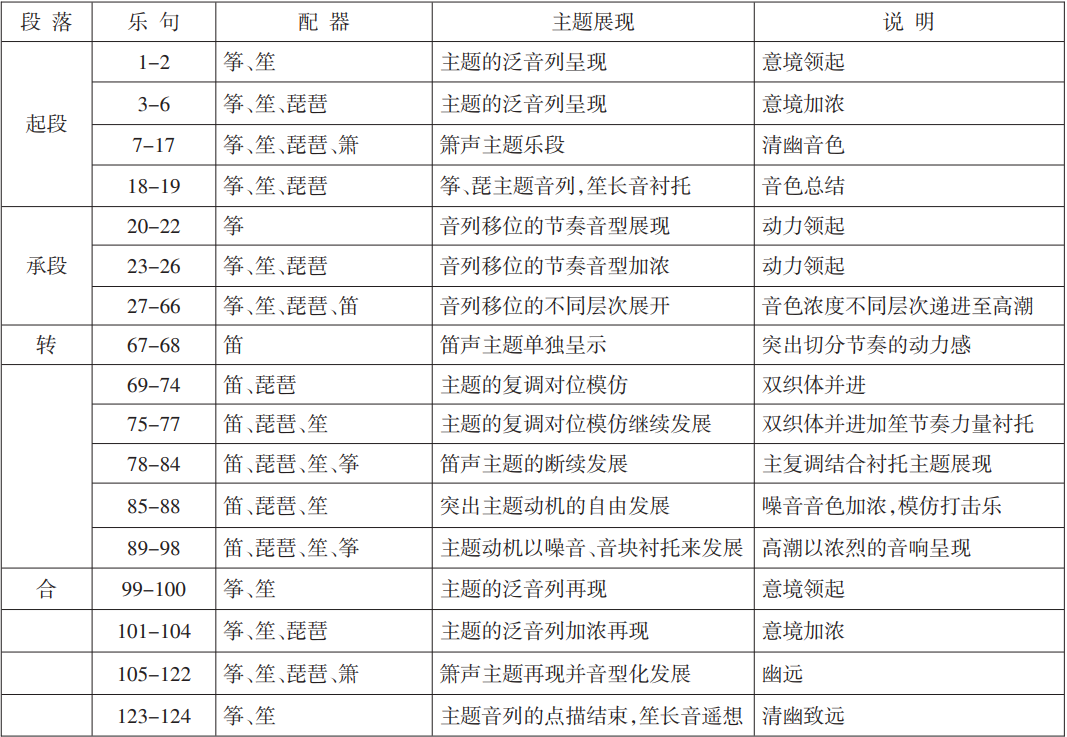

在现代民族室内乐作品中,特色鲜明的甚至个性化的音色音响追求与表现一直是作品艺术手法的重点发展对象之一。《竹韵》为突出表现中国“竹”类乐器的音色、韵味特点,自然会在这方面下功夫。它不仅从整体上设计了音色的统一性,即体现吹管乐器笛箫的音色特点,还以各段落内容表现的需要出发而设计了突出的新音色音响挖掘与配器组合,并从作品独特创造性的艺术角度探索了其中的可行性方式。从总体而言,作品以不同音色布局逐层深入地展现了竹类乐器的音色音响韵味。除了在笛箫的表现上做主要乐意表现载体加以突出外,还依据不同内容展现笛箫的特有声区音色音响。如:起段和合段以古筝、琵琶的泛音音色为主,结合笙长音,突出了箫声的旋律,以此背景展现了音响的透明度。中间两段以古筝、琵琶的实音演奏为主,增加音色的浓度、密度,加上笛子明亮音色的衬托,音色除了与前后两段形成对比外,还在音响的厚度上形成特点,以此突出竹笛旋律的亮度。由此形成总体音响上的段落层次感,在不同段落突出不同竹类乐器及其音色。如:前后两段为突出静、远的乐意而大量运用“箫声”,产生幽远而深邃的意境;中间两段为突出急、动的乐意而多运用“笛声”,产生爽朗而劲骏的文人精神。总体配器组合列表如下:

表2:《竹韵》配器及其乐意表

从上述配器来看,作品着意于音色的浓度逐层递进的原则,把音色的作用做了很大程度的发挥。在此基础上,结合主题意境的呈现,作品注重了主题音列的多层次呈现,尤其加强了音色主导的作用,把文人气质的展现置于有形可感知的音乐色彩之上。由此运用音色的浓淡、增长、消逝来突出意境的转换。从上表还可以看出,作品在每一部分中的音色布局的逻辑层次,呈示、发展、再现的三部性音色逻辑关系清晰可辨。除了总体上的音色布局外,作品还以段落内容的展现,突出和挖掘了不同乐器的音色及其配置关系。如:在第一部分,乐曲突出挖掘出箫声中声区以上的音色,使乐曲所表现的音色不至于太低沉而黯淡,清幽之气较好地展现出来;尤其值得一提的是,乐曲挖掘了古筝演奏上的滑音、泛音,使其音色带有模仿古琴的韵味,使人在音色上感触颇深;而笙的小二度与五度音高配置突出地展现了意境的悠远。第二部分,乐曲开发了古筝、琵琶的动力节奏音型所展示出来的特有韵味,而笙的旋律主题则显得清新质朴;笛声运用不常见的片断化动机演奏配合滑奏,挖掘了音色过渡转换上的鲜明对比,加上与其他乐器的或滑奏、或吟揉、或虚滑等手法,音色开发所体现出的色彩明丽引人入胜;而第二部分运用了笛子序列音演奏所产生的音块色彩浓度也值得一提,它与快速大跳所形成的音响反差也极大地突出了民族乐器音响的现代色彩!第三部分在音色上的开发主要体现在六连音所产生的“三吐”的音调旋律的突出上,加上各个声部线条的对位,推动了音响的新奇呈现,加上后半部分的噪音音色的加浓,使音乐的色彩更为多样,为音响的浓度达到最高点探索了有效形式。第四部分为突出与第一部分音色统一上的对比,乐曲加入了节奏序列对比的手法(1:2:3:4:5:6),不同节拍点所形成的密度加浓,使作品的主题音调更为突出,韵味更加浓郁,音色音响的现代性凸现而出。现代音色音响的挖掘不得不提作曲家们对演奏法的开掘,《竹韵》也有这方面的探索。就笛演奏法而言,在传统演奏法基础之上创设新奏法是作品的突出特色,如追求笛子的气声、噪音、极高音等奏法,这在乐曲第三部分充分推展了作品的高潮,使乐曲高潮不断。笛声最值得一提的是,在笛子传统演奏法的基础的开发,如第三部分中,运用笛子传统连音奏法在重低音区反复回绕然后快速冲向极高音,由此产生极好的音色反差,造成极大的音响对比,再加上其它声部的非常规奏法,从而产生新颖的音乐意境(见例6)。

例6:《竹韵》在笛子传统演奏法上的开发(第63-66小节)

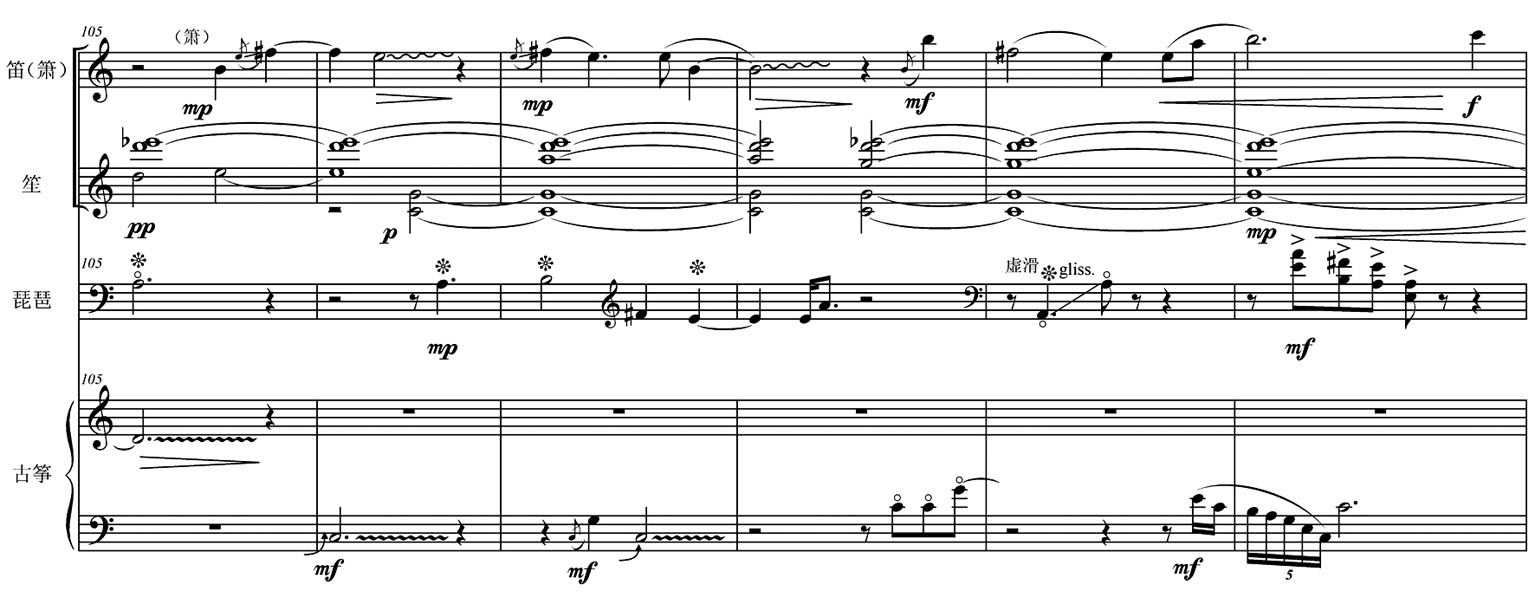

就箫的音色开发而言,除了注重对传统音色的综合运用外,还通过对箫声质朴之色彩的挖掘,达到了表现远古乐器“籥”的模仿。如第四部分为了追求悠远的韵味而选用箫声不常用的极高音区,由此产生较为新颖而独特的音响效果(见例7)。

例7:《竹韵》在箫声传统演奏法上的开发(第105-110小节)

其它乐器的演奏法的开发也有可圈点之处,如:对笙的音块演奏所产生音色的开发,它采用了两种不同音色的对比及织体的结合,在产生音块及高音保持的小二度的紧张音响碰撞基础上,依次由低至高减少音块内的音,从而产生由紧至松的张力释放效果。琵琶探索了泛音的滑奏,产生了虚滑的特殊效果(见43小节)。古筝除了前述所指出的模仿古琴的音色外,还通过调弦的开发(羽与变羽间的小二度音)挖掘出音块、刮拂演奏时的特殊音响效果。由上可见,《竹韵》在音色音响的开发方面进行了基于传统基础上的探索。这种探索方式所产生出的既熟悉又新颖的音响效果使人们对民族音响产生了新的现代性的认识,不再以现代音响的开发中所一味追求的“新、奇、怪”为主要手法。这是作品在探索音响开发时以作品内容表现需要来促发的内在动因之表现,不再为单纯探索音响的“新奇”而疯狂。作品在总体音色音响的控制上,抓住竹类乐器的清幽淡远和中国文人气质相合的艺术通感,来展现作品的意蕴美;在具体的音色音响开发上,《竹韵》也以传统手法为主,开发出意想不到的与作品内容表现相吻合的特有色彩。

小结

《竹韵》以富有民族音调特色的新音列,以“起承转合”的传统线性结构发展原则对比统一地发展作品的段落层次,以富有民族音响韵味的音色开发,探索了中国现代民族室内乐的有效艺术表现方式。因此,它的探索是具有传统基础的创新探索,其新探索紧抓传统音乐注重韵味为基础的音响可听性基础,在艺术通感的的逻辑中探索了作品审美的心理学基础,发展了民族传统器乐的现代化。

来源:中国音乐(季刊)2012年第2期