摘 要:最晚至清中叶,昆腔戏已从中国东部经由昆班传入川渝地区。经过长期的本土化,昆腔与蜀地其他声腔交相融合,产生新变,并被纳入现代意义上的川剧中。在昆腔戏地方化的过程中,频繁出现改腔现象,大多数昆腔戏剧目都被改用其他声腔演唱,现存川剧昆腔戏剧目仅52个。戏曲曲牌独立于声腔而存在,既不规定演唱声腔,也不隶属于某一种声腔,以某种声腔演唱的剧目可以通过“改调歌之”的方式以其他声腔传唱,因此,川剧昆腔戏完全可以得到恢复。

一、川剧昆腔戏自东传来

昆腔即昆山腔,最早是产生于江苏昆山的一种民间唱腔。据记载:“元朝有顾坚者,虽离昆山三十里,居千墩,精于南辞,善作古赋……善发南曲之奥,故国初有昆山腔之称。”明嘉靖年间,文人音乐家魏良辅对由民间艺人创立的昆腔进行了改革,将文人学士用于自娱唱酬的依字声行腔演唱方式引入昆腔。经魏良辅改革的昆腔因文人士大夫的倡导而迅速风行于全国。

昆腔何时以何种方式传入川渝地区至今尚无定论,不过,综合《蜀海丛谈》 《湘绮楼日记》《蜀伶杂志》《华阳县志》《川剧杂拾》等文献记载来看,至清中叶四川地区已有昆腔传播是确定无疑的。总体来看,研究者多关注舒颐班、来云班、义泰班、李调元家班等历史上在巴蜀地区传播昆腔的戏班。不过,由于文献记载出入很大,舒颐班的面貌至今模糊不清。《蜀伶杂志》记载舒颐班为清康熙二年(1663)从江苏来川的昆班,《蜀海丛谈》记载舒颐班为清同治年间(1862—1874)从江苏来川的昆班,这就差了 200 来年。笔者认为舒颐班于康熙二年(1663)来川之说更为可信,因为此时昆腔处于鼎盛时期,由东部向全国传播的能力更强,清中叶花雅之争后,昆腔逐渐衰落,其向外传播的势头自然大大降低。相比之下,李调元家班的情况比较清楚:清乾隆五十年(1785),李调元从流放地新疆伊犁“以万金赎归”,为摆脱宦场纠缠,除潜心著书立说之外,还精挑细选伶童,聘请苏州籍善昆曲的教师邹在中,组织了一个以演唱昆腔戏为主的家班。昆腔在蜀地的传播就是以外来昆班为基础而展开的。舒颐班与李调元家班均来自苏州,但入川的其他昆班未必都直接来自苏州,冬尼就认为:“苏昆的流入和川昆的形成,更是多渠道、多基因的。”后来,杜建华重申了这一观点:“昆曲传入四川是多渠道、多途径、多时期的,并非苏昆一个来源,也并非仅在清代…… (川昆)不仅接受了正宗苏昆的衣钵,还可能吸收了徽昆、湘昆等已经发生地方性演变的昆曲的成分。”因此可以说,川剧中的昆腔是由东部直接或间接传入四川的。

作为一种声腔,昆腔不是以单独的音乐形态流传到四川,而是以昆腔戏的形式被昆班或昆曲教师带入四川的。昆腔入川后,在相当长的时期内都以独立姿态进行艺术活动,并未与高腔、胡琴、弹戏、灯戏等声腔相融合。四川沃野千里,历来文教鼎盛,商旅往来不断,于是,来自全国各地的文人墨客、下江地区的贩夫商贾等就成为了在川昆腔戏的消费者。因此,昆腔虽不足以成燎原之势,但却有稳定的消费人群,能够保持自身特色并延绵不绝。作为“官腔”的昆腔入川后,对四川乃至整个西南地区的地方戏曲均产生了重要影响,直至推动现代意义上的川剧形成。

二、昆腔戏在蜀地的发展衍化

经过长期的本土化之后,东部传来的昆腔逐步与在川的其他声腔相融合,产生新变,并被纳入现代意义上的川剧。川剧中的昆腔存在四种情况:整本戏或整折戏全部使用昆腔演唱;在以高腔、胡琴、弹戏、灯戏为主要声腔的剧目中,某些曲牌用昆腔演唱;演员演唱某一曲牌时将昆腔与其他声腔结合起来;还有“通用于不同戏中的相同情节和场面的曲牌”。笔者认为对地方剧种中的昆腔戏界定不宜过于严苛,只要出现上述四种情况中的一种,都可视为昆腔戏。当然,在后三种情况下,该剧同时又属于其他声腔剧目。

整本以昆腔演唱的川剧目前几乎找不到,严格来说,现代意义上的川剧形成之后,川剧中就不存在以昆腔独力演唱的整本大戏,否则便不是川剧而是昆剧了。整折使用昆腔演唱的剧目现在仅剩 《东窗修本》《虎囊弹》《文武打》《议剑献剑》《坠马》《醉隶》等单折戏。

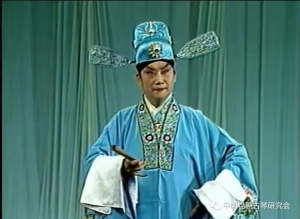

川剧昆腔《东窗修本》演出剧照

在主要以高腔、胡琴、弹戏演唱的剧目中选取部分曲牌用昆腔演唱,这种情况在《碧游宫》《思凡》《斩巴》等剧中可见。如《思凡》一折通常被认为是高腔戏,色空上场演唱【诵子】用的却是昆腔;再如川剧传统折子戏《斩巴》同样以高腔演唱为主,但其中百花公主唱【泣颜回】却用昆腔。这种昆腔与其他声腔相结合的形式可以增强剧作的艺术表现力。

演员演唱某一曲牌时可将昆腔与其他声腔缀合起来,以昆腔起唱首句,再转唱其他声腔。如《焚香记》中《打神》一折,饰演敫桂英的演员先用昆腔起唱 【昆头子】“恨漫漫苍天无际”一句,后转用高腔演唱【端正好】曲牌:“恨王魁狠心负义。哎呀呀,王魁贼……贼呀!闪得奴无靠无依。”转入高腔演唱时伴有高腔特有的帮唱形式,同样可以增强艺术表现力。

不同剧目中相同情节和场面使用的“通用曲牌”其实就是“定腔曲牌”,“即全曲腔调已基本定型,套唱不同文词时只作局部修饰……这类曲牌实际上是作为‘场景音乐’来使用的”。如【梅花酒】曲牌常用于探山、观地形等情节, 【雷神报】曲牌一般在道家、神仙出场时演唱。

除前述四种情况外,更多的情况是昆腔戏不再保留原有特质,经过艺人转化,改用其他声腔演唱。于是,舒颐班、义泰班等昆班逐步走向解体、改腔,能够演出单纯昆腔戏的班社不复存在。演唱昆腔戏时咬字归音与四川方言语音差别明显,如果以四川本地语音演唱昆腔戏,势必造成字音与唱腔不协调的情况,以字就腔难免倒字,不但演员感觉拗口,观众也难以听懂唱词。于是,在昆腔戏地方化的过程中就频繁出现改腔现象。过去,不少四川演员登台演唱时就以四川方言语音为基准,将原昆腔戏的旋律进行适当修改,以适应四川方言语音,同时也方便本地观众欣赏。这种现象在中国戏曲史上不胜枚举,《天咫偶闻》云:“国初最尚昆腔戏,至嘉庆中犹然。后乃盛行弋腔,俗呼高腔。仍昆腔之辞,变其音节耳。”其所言虽为北京梨园的情况,但其他地方与之并无不同,都是沿用原来的唱词而根据本地语音改变唱腔。清代戏剧家李渔也说:“且三吴之音,止能通于三吴,出境言之,人多不解。”“如演剧之地在吴,则作吴音,在越则作越音,此从地起见者也。”昆腔戏来到蜀地,面对不通雅音的普通观众,势必要改腔换调以从俗耳。如明人陆采的《明珠记》、周朝俊的《红梅记》本是用昆腔演唱的文人传奇,流传到蜀地后就改用当地流行的高腔演唱。

前述整本戏中仅存单折以昆腔演唱,主要以其他声腔演唱的剧目中某些曲牌以昆腔演唱,演员在演唱某一曲牌时将昆腔与其他声腔相结合的现象,可能是昆腔戏经改腔后留下的痕迹。当然,也不能排除另一种可能——本来以其他声腔演唱的剧目因为观众欣赏的需求或演员为增强艺术表现力而添加了昆腔音乐元素。

三、现存川剧昆腔戏剧目概况

目前,对曾在川渝地区流传之昆腔戏剧目的研究成果主要包括《川剧昆曲汇编》《川昆形成诸因及剧目略考》《川昆剧目演化管窥》《川剧剧目辞典》《川昆文献汇编》《保存在川剧中的昆曲遗产》等。从既有整理成果和舞台演出实践来看,目前已没有独立于川剧之外的昆腔戏在川渝地区长期演出,昆腔戏早已在现代意义上的川剧形成时融入其中,成为了川剧中的昆腔戏,即“川昆”。

在前述整理成果中,《川昆形成诸因及剧目略考》一文内容颇丰,罗列了 143个川昆剧目并明确其文献来源。这些川昆剧目中的多数可以确定曾在四川舞台上演出过,也有少量仅存钞本传世,未曾搬演。绝大多数曾在四川舞台上演出过的川昆剧目当下已不再演出,或改由其他声腔演唱。《川剧昆曲汇编》问世于 40 年前,其时尚存的昆腔戏剧目部分现已失传,且该书收录对象主要为在成都西坝地区演出过的剧目,不能代表川剧昆腔戏的整体情况。《川昆文献汇编》《保存在川剧中的昆曲遗产》仅对既有整理成果进行汇总,所用非第一手材料,只能作为一般性参考文献。《川剧剧目辞典》为全面挖掘、整理川剧剧目的工具书,编纂者对川渝地区的川剧剧目进行了全面调查,掌握了大量第一手资料,由专业人员编写详尽的词条,值得关注。该书收录昆腔戏剧目共52个,在全部川剧剧目中不及百分之一,为川剧昆腔戏仅存之硕果。其中,传统戏剧目46个,新编古装戏剧目3个,现代戏剧目3个,可见,传统剧目在现存川剧昆腔戏中占绝大多数,当代创作的昆腔戏剧目非常少。这一方面反映出川剧昆腔戏的衰微,另一方面也表明昆腔戏的创作难度较大。

四、昆腔曲牌、高腔曲牌辨正

判断一个剧目是否为昆腔戏,主要看其剧本和舞台演出中是否包含昆腔音乐元素,如果有,就可视为昆腔戏,如果没有,则不是。有研究者认为昆腔戏即含有昆腔曲牌的剧目,如蒋学琼、文国栋在《川剧昆腔音乐》一文中写道:“川剧昆腔曲牌,有多支组合,比较规范化的套曲——称 ‘成堂曲牌’和单支曲牌……高腔单折戏《思凡》一剧的唱腔安排:昆曲【诵子】——高腔【江头金桂】【香罗带】【新水令】——昆曲【风吹荷叶煞】——高腔【耍孩儿】。它是由两支昆腔曲牌和四支高腔曲牌组合而成。”相同表述在其他研究者处屡见不鲜。不过,笔者认为所谓昆腔曲牌、高腔曲牌之分其实是一个误会。戏曲曲牌源于南北曲,曲牌规定“某宫某调、字格、句法,某处用对,某处四声阴阳不可轻易,某处押韵,某处可加衬字等,以及某曲为欢曲,某曲为悲曲,某曲为急曲,某曲为慢曲”,但并不规定演唱声腔,曲牌也不隶属于某一种声腔。

以川剧常用曲牌【懒画眉】为例,该曲牌共五句,末句重,每句限用七字,并宜用“倒七字”(四、三),但第四句也有用五字的。此曲牌常用于弹琴、游玩、赏花、玩月、感怀等场景,高腔唱此曲牌主要用帮腔,演员只唱两个字。如川剧高腔戏《玉簪记·琴挑》中陈妙常唱【懒画眉】:“月朗星稀照碧空,粉墙花影自重重;闲步苍苔数落红,漫把瑶琴弄。凄凉身世泣悲鸿,凄凉身世泣悲鸿!”除第四句放腔只帮唱三字外,其余几句全用帮腔。这一曲牌在早期宋元南戏中已出现,如在《永乐大典戏文三种》里时间最早的《张协状元》中,贫女唱【懒画眉】:“早辰临鸾此情伤,我不为爹来不为娘,头发剪了终须再长。使奴心悒怏,不是奴家又谁管你行?”明代沈璟的《增定查补南九宫十三调曲谱》、王骥德的 《曲律》等均著录此曲牌,将其归入“南吕宫过曲”中,沈璟批语云:“此调第一字平仄不拘,第二字必用仄声,第三、第四字必用平声,乃是正体,观《琵琶记》三曲皆然,可见矣。《旧谱》以‘花开花谢闷如酲’一曲词意,可观而录之,非知音者也。”

川剧高腔《玉簪记》

川剧《玉簪记·琴挑》出自明人高濂传奇《玉簪记》第十六出《寄弄》,高作中,陈妙常唱【懒画眉】:“粉墙花影自重重,帘卷残荷水殿风,抱琴弹向月明中。香袅金猊动,人在蓬莱第几宫。”此曲基本符合沈谱所定曲牌体式,仅字声平仄有出入。徐朔方指出:“高濂创作《玉簪记》在隆庆四年(1570),那时昆腔还没有在他的家乡杭州占有优势。《琴挑》四支《朝元歌》真文、庚青、侵寻韵通押,历来受到人们的指斥……其实这恰恰是宋元以来民间南戏的本色。”明人魏良辅言:“腔有数样,纷纭不类。各方风气所限,有昆山、海盐、余姚、杭州、弋阳。”高濂创作《玉簪记》应是以杭州方言厘定字声,故平仄异于沈谱,该剧当首先以杭州腔传唱。吴梅 《南北词简谱》卷七“南南吕宫过曲”录有【懒画眉】一曲:“慢整衣冠步平康[叶]。为了花笺几断肠[叶]。蓝桥何处问玄霜[叶]。轻轻试叩铜镮响[叶]。忽听莺声度短墙[叶]。”注云:“此调首句须仄仄平平仄平平。第四句实止五字,昔人有作七字而多加衬字,如《牡丹亭·寻梦》者,非体也。‘度短墙’之‘度’字,倘用阳平更佳。”对照吴谱所录曲牌正体可知,川剧《玉簪记·琴挑》与高濂《玉簪记·寄弄》中的【懒画眉】均存在平仄字声更易的情况,但其余如字格、句法、韵脚、衬字等仍符合体式规范,情绪皆为“感叹伤悲”,符合南吕宫曲子的情感基调。

综上所述,无论川剧高腔、杭州腔,还是昆腔,都可以演唱【懒画眉】,只是行腔方式不同。曲牌独立于声腔而存在,演员可用不同声腔演唱同一曲牌。在川剧中,【寄生草】【梁州序】【新水令】等曲牌既出现在昆腔戏剧目中,也存在于高腔戏剧目里,并不专属于某一声腔,这也说明曲牌的独立性。因此,不存在所谓昆腔曲牌、高腔曲牌之分,原先以某种声腔演唱的剧目可以通过“改调歌之”的方法流传于不同地域。昆腔曲牌、高腔曲牌之分有可能只是艺人为方便表达“曲牌以昆腔演唱”“曲牌以高腔演唱”的通俗说法,而非规范的学术概念。

由是可知,走出所谓昆腔曲牌、高腔曲牌的误区,重拾文学剧本稳定而演出实践灵活的认识,经由戏曲从业者的共同努力,川剧舞台上已失传的昆腔戏剧目完全有可能恢复上演,已改由其他声腔演唱的原昆腔戏剧目经改腔换调同样可能恢复昆腔演唱,剧作家也可以按曲牌格律填词,创作改编新的川剧昆腔戏剧目。

五、川剧昆腔戏保护策略

魏明伦曾说:“昆曲在川剧里是川剧声腔和表演艺术的贵族。”刘芸认为昆腔是川剧声腔艺术中的“最高审美准则”和“审美基础”。业内行家肯定了昆腔在川剧艺术中的重要地位,然而,川剧昆腔戏现已到了濒危时刻,如再不采取有效措施加以抢救和继承,将可能消亡,川剧五种声腔也将名不副实。如何保护与发展川剧昆腔戏,笔者认为可从以下四个方面着手。

其一,传承好现有的川剧昆腔戏剧目。川剧的传承有赖于一代又一代戏曲艺术家,因此,培养新一代会演昆腔戏的优秀演员与懂昆腔音乐的音乐家是传承川剧昆腔戏的关键。除在川剧表演院团内传承外,川剧演员还应打破地域和剧种界限,主动向昆剧院团及其他保存有昆腔戏剧目之剧种的表演团体学习昆腔戏。戏剧艺术的生命力体现在舞台上,所以,传承的最佳方式是经常演出,接受观众的检验。

其二,恢复一批已失传的川剧昆腔戏剧目。如前所述,通过戏曲从业者的共同努力,既可以复排川剧昆腔戏剧目,也可以将已改由其他声腔演唱的原昆腔戏剧目恢复昆腔演唱,还能将曾在蜀地舞台上演出过后来又消亡的昆腔戏剧目再次带入川渝地区。2008年,重庆市川剧院恢复上演了失传已久的中型川剧昆腔戏剧目《达摩飘海》,这一成功案例表明,川剧院团完全有可能恢复演出昆腔戏剧目。

其三,努力创作新的川剧昆腔戏剧目。昆曲的音韵格律规范严谨,对文本创作、音乐创制、舞台唱念等要求很高,剧作家、音乐家、表演者不易掌握。正因如此,从业者更要加强学习,以加深对昆腔的认知和理解,不断推出包含昆腔音乐元素的新作品。前述昆腔在川剧中运用的四种情况,新创剧目只要符合其中任意一种,都可视为昆腔戏剧目,如此便可大大降低创作难度,创作者不至望而却步。

著名川剧表演艺术家蓝光临先生演出剧照

其四,邀请专业昆剧演出团体到川渝地区交流、传艺,以帮助保存和振兴川剧昆腔戏。1986年4月,上海昆剧团入川演出,“一个月的时间,演出了十七场戏,观众达二万余人次;一千三、四百个座位的剧场,平均上座在八点五成”“(上海昆剧团)不少同志向川剧、京剧前辈艺术家求教学戏,同时也无私地向同行们传艺。短短的时间里,华文漪、岳美缇、计镇华、梁谷音、刘异龙、王芝泉、陈同申等分别传授了自己的拿手戏 《赠剑》 《烂柯山》 《醉皂》 《挡马》 《盗草》”。这是当代昆腔戏由东部向蜀地传播的一件盛事,有利于川渝地区的观众了解和接受昆腔戏,以及川剧演员学习昆腔戏剧目。当然,这种交流不是单向的,不同剧种之间完全可以实现双向交流。在上海昆剧团入川演出之前,同年3月,四川省实验川剧院已赴沪演出。此外,川剧名家蓝光临于“1983年夏,应苏州市文化局、苏昆讲习所联合邀请,赴苏州讲课、教学3个月,传授川剧之《情探》《逼侄赴科》《摘红梅》等剧目。有昆曲、越剧、沪剧、扬剧等剧种的演员参与学戏。又应邀去上海市昆剧团讲戏。向蔡正仁、华文漪、梁谷音、岳美缇、刘异龙等昆曲名家传授川剧程式套子和川剧折戏,深受昆曲演员喜爱”。川剧、昆剧同台演出确为吸引观众、交流艺术的好方法。2015年在上海,川昆合演《潘金莲》,“两剧种分演四个折子,分别是《游街》(昆)、《打饼戏叔》(川)、《挑帘裁衣》(昆)和《武松杀嫂》(川)”。2019年在南京,成都市川剧研究院与江苏省演艺集团昆剧院合演《玉簪记》,昆剧院演出《琴挑》《偷诗》两折,川剧院演出 《逼侄赴科》《秋江》两折。可见,以多种形式加强川剧与其他剧种的交流,不仅有助于丰富和发展川剧自身,更有利于传统戏剧艺术的整体繁荣。