摘要:冯梦龙评选《太霞新奏》乃目今能够见到的最完整反映冯梦龙曲学观点的一部著作。其入选作者分布,体现出显著的晚明江南地域特征;其入选作品,表现出“调协韵严”的整体特色;其评点文字,反映了严格的曲调声律观念,由此不难见出其对于“南曲声律”一派的推尊,以及对“晚明南曲声律派”的宣示。相较于后来沈自晋提出的沈璟曲派,以及有关论著所提出的“吴江曲派”, “南曲声律派”这一名称,更符合冯梦龙的初衷,及历史的本真存在。

关键词:冯梦龙 《太霞新奏》 晚明江南 吴江曲派 声律曲派

《太霞新奏》十四卷,题署顾曲散人序、香月居主人评选。祁彪佳致冯梦龙函中云:“《太霞新奏》敢乞一部,外家与坊刻数种奉供清览。”(1)沈自晋《重定南词全谱凡例·稽作手》中云:“词何以必表姓字?盖声音之道通乎微,一人有一人手笔,一时有一时风气,历历尽然。昔维先词隐《南词韵选》,近则犹龙氏《太霞新奏》,所录姓字为准。”(2)沈自友《鞠通生小传》中云“冯所选《太霞新奏》推为压卷”(3),据以确知,《太霞新奏》乃冯梦龙编刊无疑。

冯梦龙的曲学观点,主要见诸其所纂《墨憨斋词谱》、改定《墨憨斋定本传奇》,以及评选《太霞新奏》中。因《墨憨斋词谱》的散佚及《墨憨斋定本传奇》的残缺,《太霞新奏》也为目今能够见到的最完整反映冯梦龙曲学观点的一部著作,其意义自不待言。然有关《太霞新奏》的研究,仍然薄弱。如为数不多的研究成果,围绕其究竟是一部怎样的著作这样一个基本的问题,或认为它将吴江派曲家推上了晚明曲学领域的前台,同时,较为系统的总结了吴江派散曲理论,提出了一些重要的曲学意见,丰富了沈璟、王骥德的曲学理论”(4);或认为:“它首次展示吴江派曲家群体的成员构成及其‘一祖三宗’式作家群体的结构模式,涉及了吴江曲学体系的特色及其曲学问题的检讨等内容,值得加以深入研究。”(5)所论虽然均指向冯梦龙与“吴江派”的关系,但或云其确立“吴江派散曲家”在明末的地位,或云冯梦龙在“吴江派”中是与沈璟、王骥德鼎足而三的代表性人物(唯一在世的人物),所持意见,实大相轩轾。

一、收录作者之时空分布

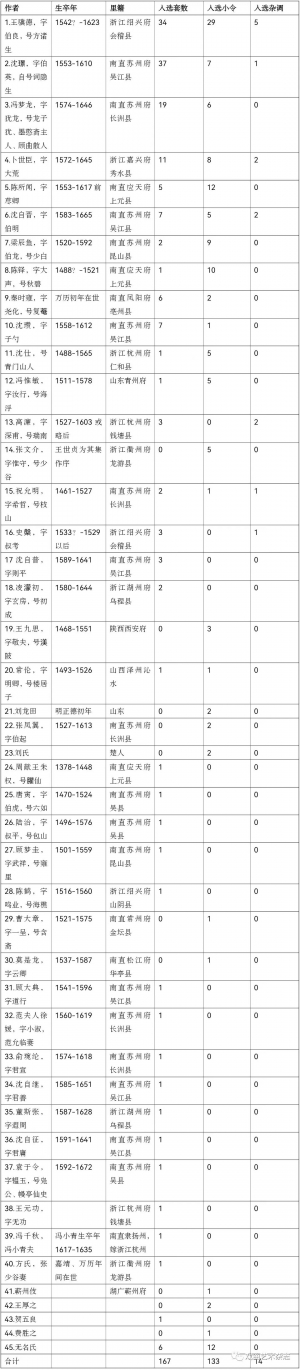

冯梦龙在《太霞新奏·发凡》中说:“是选……虽未空群,庶几巨览。其他名家著作尚多,一时难购,容俟广搜,以成续梓,倘肯闻风嘉惠,尤拜明赐。”(6)既颇以其编选规模自负,也自知囿于闻见,“其他名家著作尚多”,难免有遗珠之憾,进而表达了继续搜求,期待荐稿,假以时日,再成续编的愿望。兹据《太霞新奏》所收作者作品,统计如下:

王骥德《曲律》中云:“迩年以来,燕、赵之歌童、舞女,咸弃其捍拨,尽效南声,而北词几废。”(7)沈德符《顾曲杂言·北词传授》亦云:“自吴人重南曲,皆祖昆山魏良辅,而北词几废,今惟金陵尚存此调。”(8)不独“吴人重南曲”, 乃至“燕、赵之歌童、舞女”,亦“尽效南声”,并导致“北词几废”,由此不难见出彼时南曲创作及演唱的繁盛景象。

据上表来看,首先,作者的地域分布,入选署名作者44位(包括蕲州伎),其中王厚之、贺五良、费胜之3人地域不详,姑置不论。其他作者之里籍,以省而论,南直25人,浙江11人,山东2人,湖广(楚)2人,陕西、山西各1人。地域分布在5省1直隶。进一步看,苏州府以17人(吴江7人,长洲5人,吴县3人,昆山县2人)居首,占署名作者比39%,吴江作者占署名作者比16%。由此而论,无论是称其吴中曲派抑或吴江曲派作品集结,均言之过甚。而南直与浙江作者合计35人,其中除了秦时雍为凤阳亳州人,其他34位,均在江南范围,占比77%;入选套曲152篇,占全书收录91%;入选小令102首,占全书77%;入选杂调14首,占全书100%。基于此,认为其凸显了江南区域特征,则是没有疑问的。

其次,以嘉靖元年(1522)为界,其中作者,除了活动年代难以确定者,如王元功、刘氏、蕲州伎、王厚之、贺五良、费胜之6位,此后出生,或大致可以判定生活于此后的,有曹大章(1521)、张凤翼(1527)、高濂(1527)、莫是龙(1537)、史槃(1533?)、顾大典(1541)、王骥德(1542?)、沈璟(1553)、陈所闻(1553)、沈瓒(1558)、徐媛(1560)、卜世臣(1572)、冯梦龙(1574)、俞琬纶(1574)、凌濛初(1580)、沈自晋(1583)、沈自继(1585)、董斯张(1587)、沈自普(1589)、沈自征(1591)、袁于令(1592)、张文介(王世贞为其集作序)、方氏(张文介妻)、秦时雍(万历初年在世)、冯千秋(冯小青夫,小青生卒年1617-1635)25人,占署名作者比57%。若考虑到梁辰鱼(1520)、陈鹤(1516)等人成长创作于这一时期,即有27人,占比61%,且皆为江南作者,恰如《发凡》中所说“大都名家新制”;而少数前辈作家,“间采一二古调,或拂下里之尘蒙,或显高人之玉琢”,以为圭臬,有作为范式之意。准此,更进一步说,《太霞新奏》所选作者以晚明江南为中心,同样是没有疑问的。

其三,《太霞新奏》刊刻于天启七年(1627),其所收录作者,除了卒年不详,难以确定编刊之际是否在世者,有秦时雍(万历初年在世)、张文介(王世贞为其集作序)、方氏、刘龙田(明正德初年)、王元功(不详)、冯千秋(不详)、刘氏、蕲州伎(不详)、王厚之(不详)、贺五良(不详)、费胜之(不详)11人;可以明确在此前已经去世者,有朱权、陈铎、祝允明、王九思、唐寅、沈仕、常伦、陆治、顾梦圭、冯惟敏、梁辰鱼、曹大章、张凤翼、高濂、莫是龙、顾大典、沈璟、陈所闻、沈瓒、徐媛、王骥德、俞琬纶22人;编刊时仍然在世者,有史槃、冯梦龙、卜世臣、沈自晋、凌濛初、沈自普、沈自继、沈自征、董斯张、袁于令10人,占比23%,由此,还不难看出冯梦龙对于当下作者及创作的高度关注。

二、宣示范式:推尊与批评的背后

《太霞新奏》是否如有学人所说,“它最突出的特点是将吴江派散曲家推上了晚明曲学领域的前台”,“经过《太霞新奏》的鼓吹,吴江派散曲家在明末开始确立了自己的重要地位”(9);以及“首次展示吴江派曲家群体的成员构成及其‘一祖三宗’式作家群体的结构模式”(10),这仍然是一个“值得加以深入研究”的问题。

(一)如何看待以沈璟《二郎神》套曲为序

清代史学家赵翼有云:“孙炎云:序,端绪也,孔子作序及尚书序,子夏作诗序,其来尚已。然何休、杜预之序左氏、公羊,乃传经者之自为序也;史迁、班固之序传,乃作史者之自为序也;刘向之叙录诸书,乃校书者之自为序也。其假手于他人以重于世者,乃皇甫谧之序左思《三都》始。”(11)在中国古代,著述有序由来已久,早已成为一个传统。稗说戏曲亦然,各家全集、选本,鲜有例外。可以说,《太霞新奏》以沈璟《二郎神》套曲为序,首先便是传统使然。但冯梦龙之以沈璟作品为序,还有三个层面的具体原因:一是沈璟为其恩师,如其《曲律叙》中云:“余早岁曾以《双雄》戏笔,售知于词隐先生。先生丹头秘诀,倾怀指授”(12)。二是沈璟为当时曲坛领袖,在社会上有着巨大的影响力,如王骥德所说:“其于曲学、法律甚精,泛滥极博。斤斤返古,力障狂澜,中兴之功,良不可没。……盖词林之哲匠,后学之师模也。”(13)徐复祚云:“至其所著《南曲全谱》《唱曲当知》,订世人沿袭之非,铲俗师扭捏之腔,令作曲者知其所向往,皎然词林指南车也,我辈循之以为式,庶几不可失队耳。”(14)三是《二郎神》套曲乃沈璟论曲之名篇,其所论与冯梦龙编选《太霞新奏》以尊曲体的旨趣,恰相吻合。但无论如何,以沈璟作品为序,都体现出冯梦龙对于沈璟的推崇。

(二)《太霞新奏》对沈璟及其同道的批评

冯梦龙对于沈璟的曲学贡献,有着很高的评价,如《太霞新奏序》中云:“先辈巨儒文匠,无不兼通词学者,而法门大启,实始于沈铨部《九宫谱》之一修。于是海内才人,思联臂而游宫商之林。”(15)但另一方面,他与沈璟在曲学具体问题上,亦每有不同的意见,如关于声韵,沈璟“又欲令作南曲者,悉遵《中原音韵》”(16),冯梦龙则认为:“《中原音韵》原为北曲而设,若南韵又当与北稍异……词隐先生发明韵学,尚未及此,故守韵之士犹谓南曲亦可以入韵代上去之押,而南北声自兹混矣。”(17)在《太霞新奏》有关批点中,对于沈璟的作品,甚至多有批评。如卷二沈伯英《偎情》篇尾评云:“【四时花】即【四季花】,亦即【金凤钗】,宜以‘和风扇柳荡烟’一曲为法,时曲‘愁杀闷人天’稍异,不知何本,决非出知音者之手。末句‘奈天远地远山远水远人远’,那有此句法?特好奇者为之耳。词隐不知驳正,而复效颦,何也?”(18)卷三王伯良《酬魏郡穆仲裕内史》篇尾评云:“时曲‘云雨阻巫峡’一套,共四曲,每曲尾带【玉芙蓉】一句,其首曲‘黛眉懒画’四字,仍属【刷子序】本调,止宜‘仄仄平’三字,而作者衬一‘眉’字,遂误后人不已。唱者既漫,然作两头板。而词隐驳之,又误以为此句宜属【玉芙蓉】。不知【玉芙蓉】乃五字,非四字也。且三曲皆止带一句,而独首曲多一句,亦无此格。大抵旧时散曲,多率意妄作,必不可轻信。伯良首曲,亦为泥古所误。谱载二曲,一用‘叹古今’三字,一用‘但有个’三字,实一体。而词隐误以为二,余《新谱》有辨。”(19)卷五沈伯英《秋怀》篇尾评云:“‘风流谜’一曲,仿《荆钗记》‘若提起旧日根芽’曲而作。原名【渔家灯】,末三句【剔银灯】无疑,而前段绝非【渔家傲】,有误后学。”(20)卷十三沈伯英《代武陵友人悼吴姬》篇尾评语:“此曲仿梁少白‘院落清明左右’作,词隐先生评云:【三换头】前二句是【五韵美】,中二句是【腊梅花】,今用于此,是【巫山十三峰】,非【十二峰】矣。须用南吕别曲几句以代之,方得。先生既驳少白而躬自蹈之,吾所不解。大抵作套数者,每多因袭之病,总为旧曲已经行世,若改调必置弗歌。夫因陋仍弊,以求不废于俗,此亦作者之羞也。”(21)在以上批点文字中,冯梦龙一一指出了沈璟疏于对不同曲牌及其不同句格之辨析,每致失误。又卷三沈伯英《书怀》篇尾评云:“周德清《中原音韵》原为北曲而作,北无入声,故配入平上去三声之中。若南曲自有入韵,不宜以北字入南腔也。如词隐先生‘片时情’一套,以窄、侧叶上,㩇叶平,终不可为训。精于律者,自当戒之。”(22)卷五沈伯英《问月下老》【古轮台】眉批曰:“一曲中用二‘时’字,少检。”(23)卷六王伯良《春怀》篇尾评云:“查古曲此句止该七字,然先辈亦多有作八字二句者,疑原有二体也。词隐先生于《琵琶记》必欲去‘也’字一板,近固矣。”(24)沈伯英《赠外》眉批曰:“一曲二押‘开’字,不雅观。”(25)篇尾评云:“原稿尚有【尾声】云:‘非是种情偏重色,爱杀你知音的俊才,那更高歌堪畅怀。’‘色’叶‘洒’,既借北韵,而语弱味淡,使全篇无色。”(26)卷八沈伯英《秋思》篇尾评云:“自《中原音韵》既定,北剧奉之唯谨。南音从北而来,调可变而韵不可乱也。伯良谱诗馀为曲,共百馀章,然未能尽更其韵。”(27)卷十二沈伯英《秋思》【忒忒令】眉批曰:“‘寒峭’旧作‘尤薄’,落韵。”(28)【沉醉东风】眉批曰:“‘厮叫’旧作‘提着’,落韵。”(29)卷十四沈伯英【浣溪刘月莲】篇尾评云:“【金莲子】,据《拜月亭》‘军马骤,人闹语稠’,‘ 骤’字用韵,一正板,一截板,‘今免教这’,‘这’字不用韵,只可作衬字耳。末二句‘与深林中躲避,只恐有人搜’,亦不合,总为时曲‘表记留’一曲所误。词隐于谱中驳之,而复蹈之,何欤?”(30)上述诸多批点文字中,冯梦龙又具体揭出沈璟曲作中“以北字入南腔”、重押、借北韵、失调落韵等问题。又卷五沈伯英《问月下老》【尾声】眉批曰:“结亦弱,词隐先生多犯此病。”(31)卷六沈伯英《赠外》篇尾评云:“原稿尚有【尾声】……墨憨斋定本去之,良是。盖一调连用数曲,原可不用尾也。”(32)卷七沈伯英《题情》篇尾评云:“词隐于【尾声】多不着意,亦是一病。”(33)卷十一沈伯英《寄情罗帕》篇尾评云:“然细求之,病亦不少。既曰‘织就回文字’,又曰‘几句花笺字’,何字之多也?既着得许多字,中又有群仙事,何帕之大也?如此说,则非素帕矣。而又曰‘不敢写愁云怨雨伤心事’,不知写向何处?”(34)上述批点文字,冯梦龙则针对沈璟曲作【尾声】及叙事结构,批评其“结亦弱”之“通病”、无需用【尾声】而使用、以及构思有欠周延合理,亦并不曾稍贷。

对于沈璟赞赏有加的王骥德,冯梦龙一方面亦甚表推崇,如其序《曲律》中谈到,沈璟曾“谆谆为余言王君伯良”,“而伯良《曲律》一书”,“洵矣攻词之针砭,几于按曲之申、韩”(35);另一方面,在《太霞新奏》评点中,对于王骥德曲作,亦不乏微词,如卷三《酬魏郡穆仲裕内史》篇尾评云:“大抵旧时散曲,多率意妄作,必不可轻信。伯良首曲,亦为泥古所误。……【雁过声】第七句,本该五字一句,此亦模仿时曲之误也。”(36)《丽情》篇尾评云:“伯良此套主于配合原词,故‘讨侥倖’等句,未免于声律牵强。要之戏笔,不可为常也。”(37)卷六《春怀》篇尾评云:“伯良用‘枕’字,疑于借矣。此等尤误后学,特为疏出。”(38)卷七《赠陈姬》眉批曰:“结句七字,宜先三后四,今先四后三,犹未脱俗。”(39)卷十《答寄》篇尾评云:“曲名亦方诸生自创,每曲减一二句,何所取义?此亦好奇之过。既可减,何不可增?遂有【两条江儿水】【双声猫儿坠】。并【尾声】亦添句,如近日《蕉帕》所刻者。文人作俑,不可不慎。”(40)卷十三《丽情》【白乐天九歌】篇尾评云:“此调用正宫、南吕、仙吕,错杂而成,亦未必协,只取曲名五字为巧耳。偶一为之,不可学也。”(41)同卷《赋得五月红楼别玉人》篇尾评云:“凡诸调合成,全要斗筍无痕,如出一调,方妙。此曲过接处尚未和叶。墨憨子云:【月上海棠】‘叹青骢’句可删,【红娘子】宜用全曲。”(42)同卷《丽情》【十二红】篇尾评云:“既曰【十二红】,宜用十二曲合成,不应止十一曲,而以【尾声】足数也。且首二曲旧名【山羊转五更】,次二曲亦可名【园林好】【江儿水】,至【玉交枝】【五供养】【好姐姐】三曲,俱用上半只,接续处便少段落。【鲍老催】忽插入黄钟调半曲,而后以【川拨棹】全曲接之,亦俱可议。《南西厢》‘小姐小姐多丰采’一曲,亦名【十二红】,与此曲绝不同,总之未必叶律也。”(43)同卷《代金陵周姬寄朱生》【巫山十二峰】眉批曰:“‘得’字伯良制《曲律》自云宜用韵,此亦失检。”(44)对于王骥德曲作之宫调曲牌、自创曲名、借韵叶律等,时有訾议,评其“要之戏笔,不可为常”、“此等尤误后学”、“偶一为之,不可学也”、“声律牵强”等等,不肯苟同。

对于沈氏子侄,以及被人称为沈璟同道或衣钵传人的一些曲家,冯梦龙同样有不少批评,如卷三卜大荒《闺情》篇尾评云:“大荒……往往绌词就律,故琢句每多生涩之病”。(45)卷五卜大荒《拟元弟饯明妃》篇尾评云:“通篇无恨毛延寿一语,亦是脱节,若把斩延寿作结,更妙。”(46)卷六顾道行《闺怨》篇尾评云:“中多俊语,但押三‘瘦’字、六‘头’字,何字之贫也?”(47)沈君善《君善自题祝发小像》【三换头】眉批曰:“‘似’字脱韵,‘锉’字脱韵,末句或于‘作’字点板,非。”(48)卷八卜大荒《春景》篇尾评云:“此套一味铺排而已,首曲‘凝颦’‘拖泪’大是扫兴语,岂可入赏春中乎?”(49)卷十沈子勺《闺情》篇尾评云:“翻北曲,故每借北韵,然非南曲之体也。”(50)卷十二卜大荒《离恨》【锦衣香】眉批曰:“‘闪杀桂英’句换平平平仄方叶。”(51)卷十三卜大荒《七夕》【六犯清音】评语:“‘等不到’二句,旧注【二犯傍妆台】,今依谱查正。”(52)此外,如卷五王伯良《哭吕勤之》篇尾评云:“伯良《曲律》中盛推勤之至,并其所著《绣榻野史》《闲情野史》,皆推为绝技。余谓勤之未四十而夭,正坐此等口业,不足述也。”(53)虽然未收吕天成曲作,此评价则可见其褒贬。

由上述冯梦龙关于沈璟及其同道曲家的评论,说他借《太霞新奏》的编选,来表达对于沈璟及“吴江派”的“推尊”,或说其借此以树坛立帜,与常理不合,是难以令人信服的。

如何看待冯梦龙对于沈璟、王骥德推尊又不肯稍贷的矛盾?首先,如上所述,冯梦龙对于沈璟、王骥德的推尊是毋庸置疑的,但要看到,其“推尊”者,更主要是他们声律理论的建树。其次,《太霞新奏》有着严格的入选标准,如其《发凡》中云:“词学三法,曰调、曰韵、曰词。不协调,则歌必捩嗓,虽烂然词藻无为矣。……是选以调协韵严为主,二法既备,然后责其词之新丽,若其芜秽庸淡,则又不得以调韵滥竽。”(54)首论韵调,次论词章,所持尺度甚严,批点亦不免“论驳太苛”(55)(沈自晋《重定南词全谱凡例续纪》),要“使后学知所法戒”(56)。宣示南曲范式,这是他为此曲选的大旨。《太霞新奏》正是着眼于南曲声律理论与创作相互统一这样的角度,“推重”了沈璟、王骥德等人的理论,“批评”了其入选作品与声律理论相悖的方面,本质原因,正在于此。

三、沈自晋的“戏说”及“误解”

最早提出“沈璟派”的是沈自晋。有意味的是,沈自晋的这一说法,并不见于其曲论著作,而是见于其改编冯梦龙小说为戏曲的传奇作品《望湖亭》中。

剧本第一出《叙略》【临江仙】曲中有云:“词隐登坛标赤帜,休将玉茗称尊。郁蓝继有槲园人,方诸能作律,龙子在多闻。香令风流成绝调,幔亭彩笔生春,大荒巧构更超群。鲰生何所似?颦笑得其神。”(57)一方面,曲中明确提出了沈璟“登坛标赤帜”,为曲坛一派领袖;另方面,又指出其曲派作家成员构成,乃至成员各自的特色:继吕天成而起者有叶宪祖;王骥德以曲学研究享誉,著有《曲律》;冯梦龙博闻广见,著述丰富;范文若风流绝调,袁于令才子文笔,卜世臣构想奇巧,自晋自称其能得前辈精神。

在其所开列的9人名单中,我们可以看到,首先,沈自晋虽然提出了“沈璟派”的存在,但并未提出具体的名称。其次,该派所涉及沈氏家族成员,仅有沈璟、沈自晋2人;吴江籍作家,仅有沈璟、沈自晋、顾大典3人。其三,在这个“沈璟派”成员构成名单中,吕天成、叶宪祖、范文若3人,并无作品入选《太霞新奏》。其四,该剧本素材来源于冯梦龙编辑《醒世恒言》卷之七《钱秀才错占凤凰俦》,隐约透露出,他是受到了冯梦龙有关论述的影响。其五,这经由戏曲作品中所提出的见解,不免给人“戏说”的意味。

事实上,在沈自晋之前,有关曲学文献中,已有论者关注到围绕沈璟周围存在着一批曲学同道。如吕天成《曲品》中,既高度评价了沈璟的贡献,称:“不有光禄,词硎弗新;不有奉常,词髓孰抉?傥能守词隐先生之矩矱,而运以清远道人之才情,岂非合之双美者乎?……予之首沈而次汤者,挽时之念方殷,悦耳之教宁缓也。”(58)虽然并称沈、汤,主张“合之双美”,但其排序则“首沈而次汤”。同时,其书中谈及卜大荒,说他“按律蔚称词匠”(59),“景趣新逸,且守韵甚严,当是词隐高足”(60),言其为沈璟衣钵传人;谈到冯梦龙,说他“而能恪守词隐先生功令,亦持教之杰也”(61)。然所言者,亦仅区区2人,加上他自己,也就是3人而已。

此后,如王骥德《曲律》卷四《杂论第三十九下》谈及:“松陵词隐沈宁庵先生,讳璟。其于曲学、法律甚精,泛澜极博。斤斤返古,力障狂澜,中兴之功,良不可没。……与同里顾学宪道行先生,并畜声伎,为香山、洛社之游。”(62) “自词隐作词谱,而海内徒然向风。衣钵相承,尺尺寸寸守其矩矱者二人:曰吾越郁蓝生,曰槜李大荒逋客”(63);“郁蓝生吕姓,讳天成,字勤之,别号棘津……所著传奇,始工绮丽,才藻烨然;后最服膺词隐,改辙从之,稍流质易,然宫调、字句、平仄,兢兢毖昚,不少假借。”(64)充分肯定了沈璟的贡献及影响,并提到顾大典、吕天成、卜大荒为其衣钵传人。但谈及沈璟的创作,王骥德说:“词隐传奇,要当以《红蕖》称首。其馀诸作,出之颇易,未免庸率。然尝与余言,歉以《红蕖》为非本色,殊不其然。生平于声韵、宫调,言之甚毖,顾于己作,更韵、更调,每折而是,良多自恕,殆不可晓耳。”(65)则不无微词,并不十分认同。

而冯梦龙在《太霞新奏》卷一沈伯明《周生别妓赋此纪情》篇尾评语中,则更为具体地揭出沈璟家族词曲作家群体的存在:“词隐先生为词家开山祖师,伯明其犹子,其诸弟则平、君善、君庸,俱以词擅场。信王谢家无弱子弟也。”(66)更为重要的是,其编选《太霞新奏》,选录署名曲家44人中,沈璟家族成员和被后世指认为“吴江派”的作者,竟有12人(沈璟、沈瓒、沈自晋、沈自普、沈自继、沈自征、王骥德、冯梦龙、卜世臣、史槃、袁于令、顾大典)之众,占入选署名作者达27%,确要算不小的比例了。

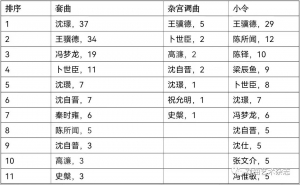

不仅如此,所收录的这些作家,其作品还要占有更大的优势。这里我们以体划分,以收录作品的数量多少,看一下前几位的具体排序:

从上表统计可知,套曲类前11位作者,沈璟家族成员有4位,另有所谓“吴江派”其他作者4人,个人作品数量排序占据前6名;杂曲总计收入作者7位,所谓“吴江派”作者5人;小令排名前11位作者中,“吴江派”作者5人。再从作品数量分布看,套曲总计167套,沈璟家族成员及所谓“吴江派”其他作者作品125套,合计占比75%;杂宫调曲总14曲,沈璟家族成员及所谓“吴江派”其他作者作品11曲,占比79%;小令总133曲,沈璟家族成员及所谓“吴江派”其他作者作品56曲,合计占比42%。沈自晋从《太霞新奏》收录作品得到启示,提出“沈璟派”,并非无此可能。

沈自晋受到冯梦龙影响,不为无因。二人交游甚笃,沈自晋《重订南词全谱凡例续纪》中记录了具体交往:“先是甲申(1644)冬杪,子犹送安抚祁公至江城(祁公前来巡按时,托子犹遍索先词隐传奇及余拙刻并吾家诸弟侄辈诸词殆尽,向以知音。特善子犹,是日送及平川而别),即谆谆以修谱促予,予唯唯。越春初,子犹为苕溪、武林游,道经垂虹言别,杯酒盘桓,连宵话榻,丙夜不知倦也。”(67)其中提及祁彪佳巡按苏、松,乃崇祯六年(1633)的事情,祁彪佳《与冯学博犹龙》书札有具体记载。正因为冯梦龙与沈氏家族熟稔,祁彪佳托其搜集“词隐传奇”及沈氏“诸弟侄辈诸词”(包括沈自晋的作品),冯梦龙也果然不负所托,搜集“殆尽”。也因为这层关系,沈氏子侄对于冯梦龙的著述,特别是对于收录沈氏家族成员作品甚夥的《太霞新奏》,不仅了解,也有着很高的评价,如沈自友《鞠通生小传》中所云“冯所选《太霞新奏》推为压卷”(68)。

沈自晋《重订南词全谱凡例续纪》还记载:“丙戌夏……适顾甥来屏寄语:曾入郡,访冯子犹先生令嗣赞明,出其先人易箦时手书致嘱,将所辑《墨憨词谱》未完之稿,及他词若干,畀我卒业。六月初,始携书并其遗笔相示,翰墨淋漓,手泽可挹,展玩怆然,不胜人琴之感。虽遗编失次,而典型具存,其所发明者多矣。”(69)唯因其密尔之交,冯梦龙临终嘱咐其子,要将其未完稿《墨憨词谱》交给沈自晋,托其代为“卒业”。后来,沈自晋修订的《南词新谱》,即将冯谱有关内容,编入其中。

但平心而论,沈自晋在《望湖亭》传奇中所提出的沈璟“登坛标赤帜”,既不免有推尊“先词隐”“我家词隐”,表彰自家先人的成分,也难免有一定的“戏说”色彩。各家对于沈璟的推尊,如王骥德所云:“自词隐作词谱,而海内徒然向风。”以及上述冯梦龙对于沈璟的推尊,均指其曲学声律方面的贡献。冯梦龙编选《太霞新奏》,其本意,乃藉由呈现晚明江南南曲声律派的散曲创作成果,宣示南曲创作的范式,以改变当时曲坛“作者不能歌,每袭前人之舛谬,而莫察其腔之忤合;歌者不能作,但尊世俗之流传,而孰辨其词之美丑”(70)的局面,因此,倘若要为“流派”冠以更恰切的称名,“南曲声律曲派”庶几近之。而沈自晋提出的“沈璟曲派”,或者是他对冯梦龙《太霞新奏》的有意“误解”,或者竟是他受了冯梦龙影响的一种“别创”戏说。

综上所述,《太霞新奏》入选作家作品分布,凸显了江南地域特征;一批晚明南曲作者作品的入选,显现出其对当下散曲创作的高度关注。冯梦龙虽然没有明确提出曲派的概念,但从其入选作者集中于晚明江南,入选作品“以调协韵严”为主要特点,评点严格以曲调声律为标尺,不难见出其对于南曲声律一派的推尊,而“晚明南曲声律曲派”的存在,自不待言。相较于后来沈自晋提出的沈璟曲派,冯梦龙所呈现的“南曲声律派”,更符合历史的本真存在。

作者简介:冯保善,江苏第二师范学院文学院教授,文学博士;主要研究方向:明清小说戏曲。

注释:

(1)祁彪佳《与冯犹龙》,《远山堂尺牍》,庚午(1630)秋冬季,抄本。

(2)(3)(55)(57)(67)(68)(69)张树英点校《沈自晋集》,中华书局2004年版,第255、268、259、81、257、268、257页。

(4)(9)艾立中《论〈太霞新奏〉与吴江派散曲家之关系》,《苏州科技学院学报》2008年第1期。

(5)(10)王小岩《冯梦龙曲学剧学研究》,中国社会科学出版社2015年版,第142、142页。

(11)赵翼《陔余丛考》,商务印书馆1957年版,第425页。

(14)徐复祚《曲论》,《中国古典戏曲论著集成》(四),中国戏剧出版社1959年版,第240页。

(6)(15)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)(53)(54)(66)(70)冯梦龙评选,俞为民校点《太霞新奏》,江苏古籍出版社1993年版,第3、序1、发凡2、25、30-31、67、244-245、38、76、82、83、83、141、205、206、264-265、77、83、118、183、31、53、82、114、157、238、239、243、246、33、63、93、100、134、159、208、241、72、发凡1、发凡2、12、序1页。

(58)(59)(60)(61)吕天成撰,吴书荫校注《曲品校注》,中华书局1990年版,第37、61、249-250、282-283页。